关系型合约视角下双重股权结构选择动因解析

——来自中概股的经验证据

蓝紫文,李增泉

(上海财经大学 会计学院,上海 200433)

一、引言

2019 年6 月,上海证券交易所推出“科创板”,允许“同股不同权”的注册制是其与主板最大的不同之处。①2019 年3 月1 日,中国证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,自公布之日起实施。经证监会批准,上交所、中国结算相关业务规则随之发布。截至2020 年12 月,在已进入上市受理审核阶段的398 家公司中,有7 家已采用或欲采用特殊股权结构。传统上,同股不同权的股权结构被认为加重了内部人控制,在我国资本市场上被禁用。为何我国部分公司仍执着于类似的股权结构而选择海外上市?本文基于我国“关系型社会”的制度背景,探究公司采用双重股权结构的内在逻辑。

在我国,企业的商业模式普遍具有关系型交易特征,独特的政治与文化因素塑造出与西方企业迥异的“中国式治理”模式,即企业与各类利益相关者之间的交易并非完全基于市场价格,而是依靠双方长期交往所形成的信任关系。也就是说,关系型合约具有很强的人格化特征,且常嵌入在一段连续的关系中。基于我国这种独特的制度背景,本文认为双重股权结构对公司关系型合约的维护具有独特优势。双重股权结构的最大特点是通过集中的投票权使公司控制权人在股票发行之初便拥有持续且稳定的交易权力与谈判能力。这不仅可以使公司内部人对关系型合约的控制更加稳定,为关系型合约的维护提供有利基础,还可以使外部利益相关者对公司的发展具有更加稳定的预期,为关系型合约的执行提供持续保障。

“同股不同权”的上市规则在我国资本市场实施不久,尚缺乏足够的检验样本。为此,本文以1997—2018 年339 家在美国上市的中国公司IPO年度数据为样本进行研究。统计结果表明,有112 家公司采用了双重股权结构(占比约33%),反映出这类股权结构在自由选择机制下的普遍需求。实证结果表明,公司选择双重股权结构与创始人是不是终极控股权人、高管是否来自本地、公司政商关系以及客户集中度等关系型合约的衡量变量具有显著的正相关关系。具体而言,在控制了其他因素后,当创始人为公司的终极控股权人、董事长或总经理来自本地或具有政商关系时,公司选择双重股权结构的概率会分别显著提升79.6%、51.2%和68.0%;此外,客户集中度每增加一个单位,公司选择双重股权结构的概率会显著提升52.3%。本文还发现,当公司所在地的市场化程度、人口流动率较低,或者社会资本紧密度较高时,这种正相关关系更强。最后,本文采用倾向得分匹配方法对可能存在的内生性问题进行了分析,在一定程度上排除了其他替代性解释。本文还以关系型合约比例为依据,对样本公司进行了分组研究,发现关系型合约公司在采用双重股权结构后会通过建立更加完善的公司治理机制来缓解股权结构所带来的代理问题。

本文的贡献体现在:首先,基于我国“关系型社会”制度背景,提供了特殊股权结构对关系型合约治理的经验证据,拓展了公司治理的研究视角。基于市场化制度,西方文献发现了影响公司选择双重股权结构的多种因素,包括公司属性(Lehn 等,1990)、人力资源(Taylor 和Whittred,1998)、研发投入(Jordan 等,2014)和公司生命周期(Banerjee 和Masulis,2013)等。本文研究则表明,一些具有我国特色的非正式合约也具有重要影响。本文从我国非正式制度视角,对双重股权结构的选择进行了阐释。其次,本文拓展了公司合约结构如何影响治理机制的文献。有学者基于我国制度背景,从创始人(杜媛,2020)和股东(魏良益,2019)等个人层面提供了双重股权结构存在动因的经验证据。本文则将企业视为利益相关者间的契约集,基于公司层面,从关系型合约视角分析了公司采用双重股权结构的制度诱因,具体从公司控股权人是不是创始人、高管本土化、政商关系以及客户集中度四个维度展开分析,这是已有文献没有涉及的研究方向。此外,与杜媛(2020)的研究不同,本文定义的创始人变量为创始人是不是公司的终极控制权人,强调的是创始人是公司的终极控股股东才可以保证关系型合约人格化因素的满足与自我履约机制的运作,以此保障公司关系型合约的长期执行。本文与以往的研究在变量刻画与研究视角上具有本质差异。最后,随着香港证券交易所和上海证券交易所对双重股权结构的“放行”,①香港证券交易所于2018 年4 月30 日正式在主板引入双重股权结构,上海证券交易所的科创板于2019 年7 月22 日正式开板。可以预期这类股权结构将会普遍出现。因此,本文的发现对仍处于探索期的中国资本市场的未来建设具有参考价值,对于监管部门和投资者更好地理解我国制度背景下的双重股权结构具有实践意义。

二、理论分析与研究假说

在我国,独特的政治与文化因素塑造出与西方企业迥异的“中国式治理”模式,即交易的顺利执行通常通过私人关系和道德风俗等非正式手段,通过关系型合约多维度且长期予以保障。②李增泉(2017)从股权结构、政商关系、关联交易和客户供应商关系等维度,刻画了我国上市公司普遍存在的关系型商业模式。关系型合约的核心特征是每笔交易都是异质的,所以不能完全依靠市场化机制中的法律法规来解决合约执行过程中的所有问题,而需依赖交易双方在长期交往中由关系专有性投资所建立起的信任关系。即关系型合约具有很强的人格化特征,且常嵌入在一段连续的关系中。股权结构是现代企业治理的核心,是针对企业合约结构平衡企业权力与利益的重要机制。本文认为,当公司具有更多的关系型合约时,双重股权结构的选择会更加受到公司合约结构的影响。

一方面,双重股权结构可以使内部人对关系型合约的控制更加稳定,为关系型合约的维护提供有利基础。关系专有性资产的建立需要大量的资本投入,失去对公司的控制权意味着关系型合约的价值贬损。因此,如何有效且低成本地维系关系专有性资产,使其持续创造价值,继而对未来发展具有稳定预期,是公司面临的重要问题。首先,双重股权结构的主要特征就是保障控股股东对合约的控制权,以双重股权结构IPO能有效防止公司股权被稀释(Partch,1987)。这在缓解融资约束的同时,又极大程度地维护了公司对关系型合约的控制地位。其次,关系型合约难以表述与度量,公司无法将关系型合约清晰地传递给外部投资者,而外部投资者也因没有“关系”而无法理解并接收公司关于关系型合约的信息。此时,掌握信息较少的外部人很可能会根据他们对公司的有限了解来选择替换公司的管理层,而双重股权结构所赋予的稳定控制权能保障公司对关系型合约的稳定控制。不仅如此,具有绝对控制权的管理层也可以及时根据关系型合约的随即变更,对公司的生产或交易决策进行灵活调整,降低关系型合约的执行成本。综上分析,双重股权结构可以降低公司管理层为避免丧失控制权和关系专有性资产而付出的成本,使内部人对关系型合约的维系更加稳定,为关系型合约的维护提供有利基础。

另一方面,双重股权结构可以使外部利益相关者对公司的发展具有更加稳定的预期,为关系型合约的执行提供持续保障。关系型合约得以长期执行的保障是交易双方维持长期的交易关系,通过持续的交易来回收各自关系专有性资产的前期投入,所以确保交易的持续进行是维系关系型合约的核心。Chemmanur 和Jiao(2012)指出,双重股权结构是防止恶意收购的有效手段,能够有效地让公司管理层更加关注企业的长期利益,不必因过度担忧短期业绩目标而进行短视机会主义行为(Smart 和 Zutter,2003),这就为公司管理层与外部利益相关者建立长期的信任关系提供了有利条件。在双重股权结构下,公司控制权人与利益相关者之间建立的关系网络会相对稳固,可使利益相关者对公司的认知是持续且统一的,这也有利于双方信任关系的发展。此外,双重股权结构往往会使管理层声誉与公司声誉长期紧密结合,关系型合约所蕴含的极强人格化因素会将公司管理层在社会关系网络中的声誉极大程度地应用在公司的合约治理中。综上分析,双重股权结构有助于公司与外部利益相关者建立长期的信任关系,且控制权捆绑下的声誉机制会维系交易的持续进行,实现公司关系型合约价值的长期最大化。

基于上述分析,本文提出假说H0:双重股权结构的选择与公司关系型合约呈正相关关系。

然而,关系型合约难以识别与计量,创造的价值更是难以准确度量。关系型合约比例越高,公司与外部投资者之间的信息不对称问题可能越严重。双重股权结构是在发行之初便打破了“同股同权”原则,设定两类股票拥有不同的投票权,并向公众明确披露,外部理性投资者对这种情况下的两权分离问题是知晓的。根据有效市场假说,市场会对这种公开信息做出反应,外部投资者会识别出这种股权结构下潜在的代理问题。当具有更高比例的关系型合约时,公司或许会避免采用双重股权结构,以防止加重代理问题。

此外,有研究提出在双重股权结构公司中,外部投资者不必为控制权被固定在控股股东手中而担心,因为资本市场自身的惩罚机制会限制管理层的不当行为(DeAngelo 和DeAngelo,1985)。但在现阶段,我国仍处于经济转型期,政府往往是地区经济政策的制定者与指挥者,对资源具有主导权(Roe 和Siegel,2008)。此外,万物互联等技术日新月异,也影响着公司生产经营与治理等各方面(温军和冯根福,2012)。因此,我国公司大多面临复杂多变的经营环境,使得不具有强约束力的关系型合约在不确定的政治经济政策和技术变革环境下的可执行性存疑。例如,受政策导向变更的影响,公司前期建立的关系专有性资产也许不再能为未来发展领域内的交易提供更多的额外收益。又如,如果市场技术变更,公司为原生产模式进行的大量专有投资可能不再适用于新的生产与发展理念,进而成为沉没成本。以上因素为具有机会主义倾向的内部股东凭借关系型合约来谋取私利提供了可能,因为发展环境的不确定会导致内部人不再信守承诺(Lemmon 和Lins,2003)。理性的外部投资者势必会以怀疑的态度看待处在不确定经济环境中的非正式、不完备的关系型合约,也会为内部人可能利用双重股权结构的多倍投票权来攫取更多私利而担忧。两权分离所产生的代理问题是双重股权结构在保证控制权的同时不可避免的产物,当具有较多关系型合约时,为了避免加剧代理问题,公司可能不会倾向于采用双重股权结构。

基于上述分析,本文提出假说H1:双重股权结构的选择与公司关系型合约呈负相关关系。

三、研究设计

(一)模型构建与变量定义

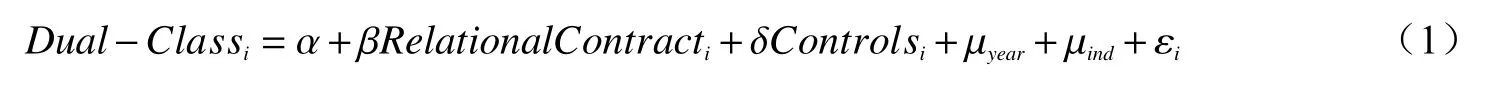

为了检验双重股权结构选择与公司关系型合约之间的关系,本文构建了如下模型:

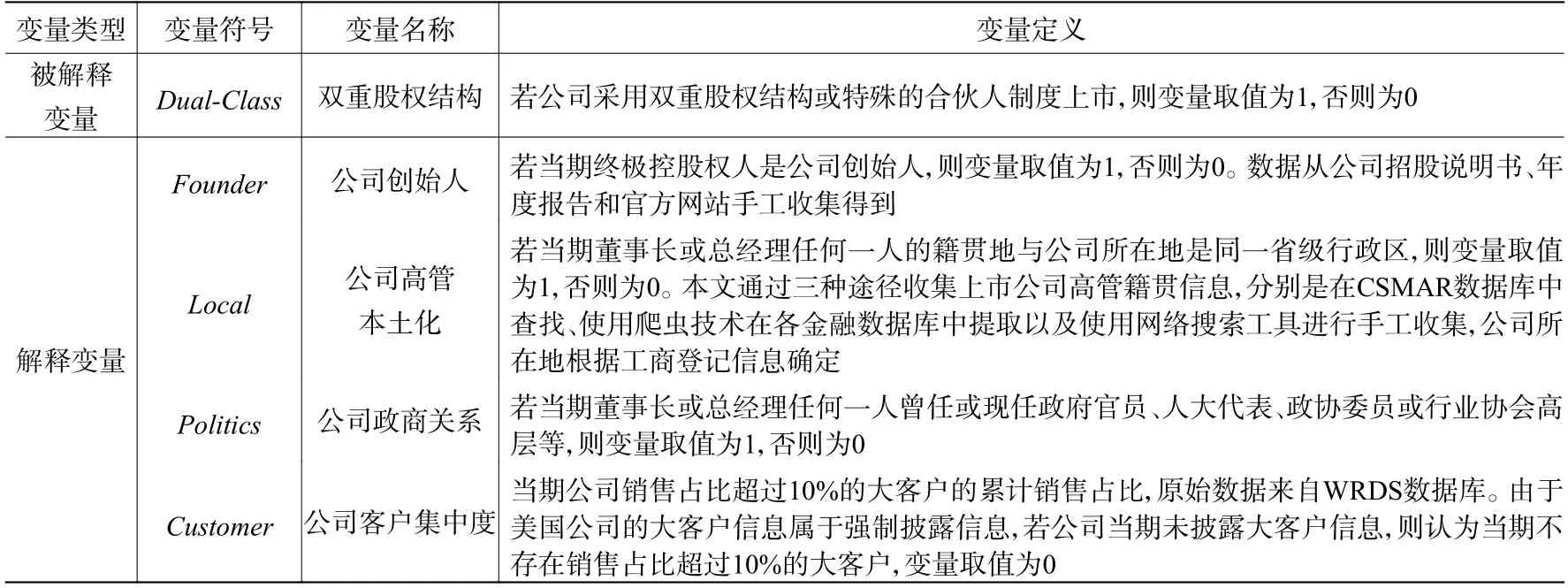

其中,被解释变量Dual-Classi表示公司的股权结构,若公司采用双重股权结构上市,则取值为1,否则为0。解释变量Relational Contracti为公司在IPO年度的关系型合约变量,本文从四个维度进行衡量。

1.公司创始人是不是终极控股人。Palia 和Ravid(2002)研究发现,创始人与受聘高管在决策行为等诸多方面存在显著差异,创始人的独特属性会使其在企业价值创造过程中发挥非常重要且难以替代的作用。例如,创始人比受聘高管往往更加关注公司的声誉(Hennes 等,2008),为此会积极进行专有性投资,积累社会资本,且这种专有性投资与他们对企业怀有的强烈情感和心理所有权相辅相成。由于本文研究的是公司的关系型合约结构是否会影响股权结构选择,而关系型合约的基点是关系嵌入性,因此本文想强调的是公司创始人过去、现在和预期未来在合约中的个人关系会在关系型合约的长期执行中发挥关键作用。只有当创始人是公司的终极控股权人时,才可以保证关系型合约人格化因素的满足与自我履约机制的运作,从而保障关系型合约的长期执行。创始人变量(Founder)定义如下:当公司创始人同时是终极控股人时,Founder取值为1,否则为0。对于公司创始人信息,本文从公司官网、招股说明书和年度报告中收集得到,并通过网络搜索工具进行补充。

2.公司高管是否本土化。我国属于典型的“乡土性”社会,人们在长期交往中衍生出的地域关系与血缘关系构成相互交往的契约基础(费孝通,1948)。因此,公司高管在成长过程中积累的“关系”具有很强的地域属性。现有研究发现,高管“本土化”会对公司的经营决策等产生影响。例如,本土高管偏爱雇佣本地员工,承担较多的社会责任,且做出短视投资决策的可能性较低(Yonker,2017;Lai 等,2020)。不仅如此,我国在财政管理体制上采用的分权制模式形成了经济结构上显著的地域性特征,在商业模式上的一个重要表现就是公司的利益相关者也具有本地集中性。因此,高管来自本地时,与本地利益相关者会形成更加紧密的社会关系。而这种强社会关系依附于高管本身,所以高管本土化也是公司关系型合约的重要有机构成。根据现有研究(Cools和Van Praag,2007;吴文锋等,2009;许静静和吕长江,2011;曾建光等,2016;杜兴强等,2017),公司董事长与总经理的经历和背景对公司的生产经营行为具有重要影响,①公司管理层籍贯等特征并非强制要求披露的信息,考虑到数据的可得性,本文选取公司董事长与总经理作为公司“高管”代表,这也将包含较多的信息量。所以本文将聚焦分析董事长与总经理的个人特征。本文将公司董事长或总经理的籍贯地数据与公司所在地(以省级行政区域为单位)数据进行匹配,当董事长或总经理任何一人的籍贯地与公司所在地一致时,变量Local取值为1,否则为0。

3.公司政商关系。我国仍处于经济转型期,政府往往是地区政策的制定者与指挥者,对资源具有主导权(Roe 和Siegel,2008)。良好的政商关系对企业发展具有促进作用,如便于获得债务融资、政府补助和税收优惠等(唐松和孙铮,2014)。因此,政商关系会使公司经营者的人力资本产权难以完整清晰界定,即无法低成本地划分企业经济绩效的市场贡献与人力资本贡献,所以关系型合约将是交易费用更低的选择。同时,政府对公司投资的影响是多元、复杂且长效的,并不能通过一次性交易完全回收扶持利益,所以也希望与公司建立稳定的长期交易往来关系。本文根据公司董事长和总经理的政治背景来判断企业的政商关系(李姝和谢晓嫣,2014),若董事长或总经理任何一人曾任或现任政府官员、人大代表、政协委员或行业协会高层等,变量Politics取值为1,否则为0。

4.公司客户集中度。当公司拥有较高的客户集中度时,交易双方的资源配置较为集中,交易比较频繁。这不仅会降低销售费用等交易成本,公司与大客户还会通过一系列合约条款积极优化生产方式与交易管理(孟庆玺等,2018)。而这种关系型制度一旦形成,便会自我强化,继而形成路径依赖。因此,公司具有集中的客户时,更倾向于采用关系型合约治理模式。对于客户集中度Customer,本文使用公司当期销售占比超过10%的大客户的累计销售占比进行衡量。若公司未披露大客户信息,则认为不存在销售占比超过10%的大客户,Customer取值为0。

参照Chemmanur 和Jiao(2012)以及杜媛(2020)等文献,本文选取了以下控制变量:股权性质(Property)、公司规模(Size)、公司年龄(Age)、公司成长性(Growth)、托宾Q值(TobinQ)、资产负债率(Leverage)、资产收益率(ROA)、有形资产比例(PTA)、公司生命周期(Life-Cycle)、融资约束程度(SA)、上市前是否存在风险投资(VC)、是否设有反收购条款(Anti-Takeover)以及股权集中度(Concentration)。变量定义见表1。在所有回归分析中,本文控制了年份固定效应(Year)和行业固定效应(Ind),并对公司聚类进行异方差调整。

表1 主要变量定义

续表1 主要变量定义

(二)样本分析与描述性统计

本文样本为截至2018 年在NYSE、AMEX、NASDAQ 上市的339 家中国公司,其中双重股权结构公司112 家,单一股权结构公司227 家。①本文对339 家公司的行业分布进行了统计分析,发现选择双重股权结构最多的公司来自信息技术(占比39.3%)与可选消费(占比25.9%)行业。与单一股权结构相比,双重股权结构公司的行业分布比较集中。公用事业、能源等具有一定垄断势力的传统行业没有选择双重股权结构,信息技术等新兴行业则不满足于单一股权结构。本文通过两种途径确定在美上市的中国公司,一是Wind 数据库中披露的在美上市中概股公司名单,二是新浪财经公布的在美上市中国公司名单。公司IPO时的股权结构数据来自美国证券交易委员会(SEC)网站披露的公司招股说明书。公司的关系型合约衡量变量数据从公司官网、WRDS 数据库以及SEC 披露的公司年度报告中获得,同时使用爬虫技术和网络搜索工具来确定公司创始人、高管是否本土化以及政商关系。其他变量数据来自WRDS 数据库、Wind 数据库以及新浪财经。

表2 列示了本文主要变量的描述性统计结果。为了控制极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%的缩尾(Winsorize)处理。从中可以看出,在美上市中国公司的双重股权结构变量的均值为0.360,标准差为0.481,说明样本具有一定的差异性。

表2 主要变量描述统计

四、实证结果分析

(一)双重股权结构与公司关系型合约

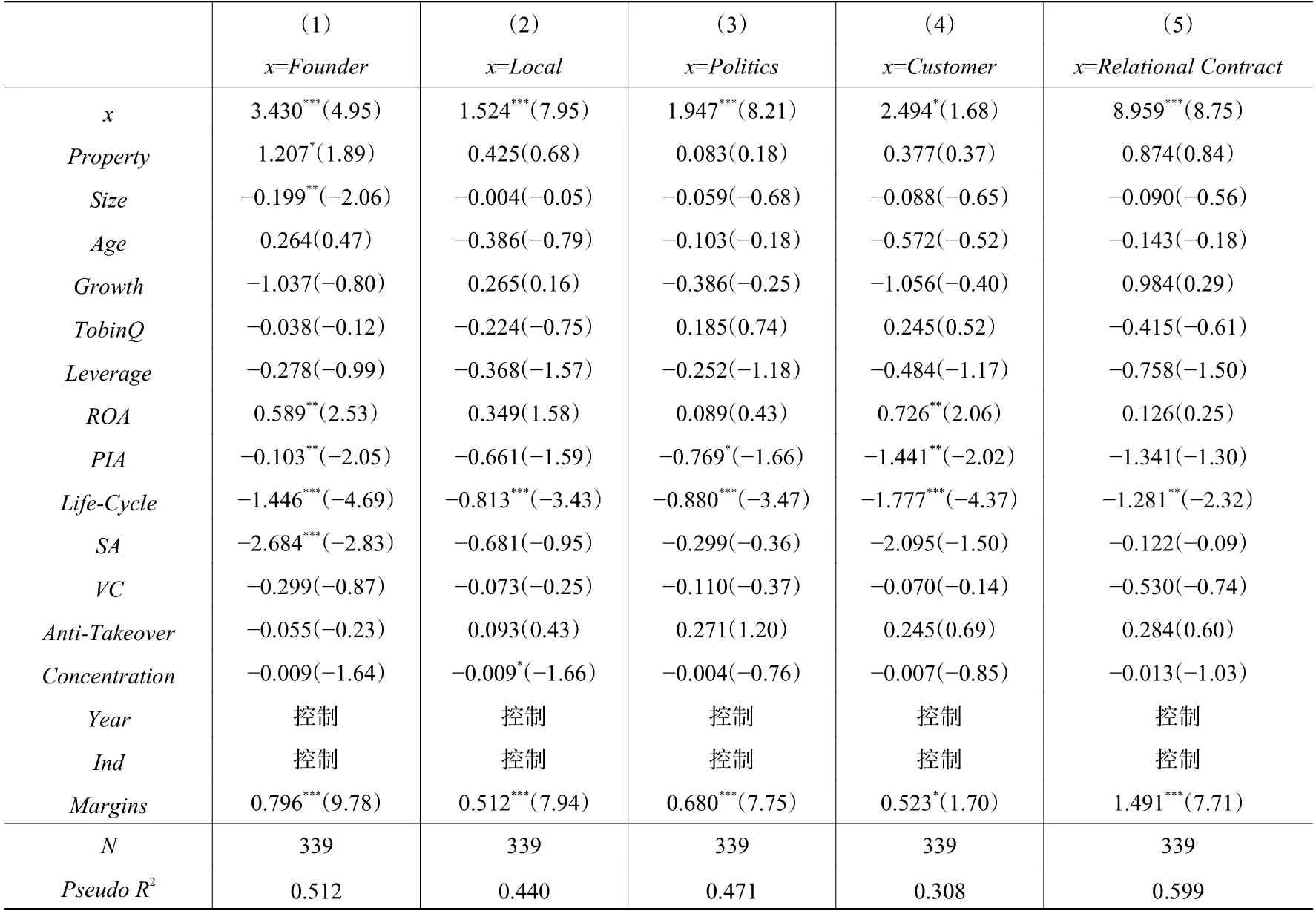

表3 列示了模型(1)的回归结果。列(1)至列(4)显示,Founder、Local和Politics的系数分别为3.430、1.524 和1.947,均在1% 的水平上显著;Customer在10% 的水平上与双重股权结构(Dual-Class)显著正相关,系数为2.494。从经济显著性看,当其他变量取均值时,创始人为公司的终极控股权人、董事长或总经理来自本地或者公司具有政商关系时,公司选择双重股权结构的概率分别显著提升79.6%、51.2%和68.0%;客户集中度每增加一个单位,公司选择双重股权结构的概率显著提升52.3%。在控制变量方面,公司生命周期、融资约束、资产收益率和负债资本结构等与公司股权结构选择具有显著的相关性,与现有文献相符(Gordon,1988;Paul 等,2010;Jordan 等,2014)。

本文还对公司的关系型合约衡量变量(Founder、Local、Politics和Customer)进行了主成分分析,构建了综合变量Relational Contract,其中第一主成分中Founder、Local、Politics和Customer的载荷系数分别为0.5733、0.6000、0.5471 和0.1094,且主成分中的方差解释率为0.8353。使用该综合变量对模型(1)进行回归,结果见表3 中列(5)。从中可以看出,Relational Contract的系数为8.959,在1%的水平上显著。就经济显著性而言,在其他变量取均值时,公司关系型合约综合变量每增加一个单位,公司选择双重股权结构的概率显著提升149.1%。表3 结果支持了假说H0,即公司更多地执行关系型合约时,选择双重股权结构的概率更高,说明双重股权结构在治理关系型合约方面具有独特优势。

表3 双重股权结构与公司关系型合约

(二)外部制度环境的调节作用分析

本文将探究在不同的外部制度环境下,公司的关系型合约①受篇幅限制,文中仅列示了关系型合约综合变量Relational Contract 的回归结果,其他关系型合约衡量变量(Founder、Local、Politice、Customer)的回归结果依然支持本文研究结论。对双重股权结构选择的影响是否存在差异。基于上文的研究,公司选择双重股权结构的内在逻辑是保障关系型合约的长期稳定执行,关系型合约的典型特征是不会将交易的所有内容清晰详尽地罗列在合约中,而是仅确定基本的目标与原则。因此,关系型合约不能完全依靠法律执行,而需要依靠交易成员间共同认知的习俗礼仪或信任关系来实现履约。本文预期,当关系型治理模式在经济中的作用较强时,关系型合约对公司选择双重股权结构的积极影响更加显著。为此,本文将以地区市场化指数(Market)、地区人口流动率(Mobility)、地区方言片区分化指数(Dialect)以及地区宗教文化程度(Clan)作为依据,对模型(1)进行分组回归分析。

1.地区市场化的影响。关系型治理模式在经济中的作用很大程度上受社会分工程度与市场范围的限制。在社会分工程度低的经济体中,市场互联性强,即相同的两个交易方之间的往来会跨越多个市场。此时,可行的关系型合约集大,关系型合约在经济中的作用强(王永钦,2006)。同时,当市场监管机制不够健全时,利用市场机制来界定和保护产权的成本高,人们也会更多地求助于关系型合约治理(唐志军等,2012)。本文预期,当地区市场化程度较低时,关系型治理的作用更强,即“关系”的建立和维系在合约执行过程中更重要。此时,公司会有更强的意愿确保关系专有性资产的长期稳定,以保证合约的顺利执行,所以选择双重股权结构的意愿更强。本文选取地区市场化指数(Market)来衡量地区市场化程度,该变量包含经济市场发展现状和地区法律发展等综合因素。若地区市场化程度高,Market取值为1,否则为0。本文以年份中位数为分组依据,对地区市场化程度高低两组分别进行了回归分析。表4 中列(1)结果显示,当地区市场化程度较低时,Relational Contract的系数较大,而且这种差异在10%的水平上显著(p值为0.086)。

表4 横截面分析:外部制度环境的调节作用

2.地区人口流动率的影响。在流动性较高的经济体中,大多依靠匿名的市场交易机制来提高交易效率,通过规则型合约降低交易成本,以促使交易大规模执行。而当地区的人口流动性较小、交易成员相对固化时,交易的范围会局限在一个熟人关系网络中,此时采用关系型合约治理模式将是成本较低的选择。本文预期,当地区人口流动率较低时,建立与维系关系专有性资产是合约治理成本较低的方式,所以公司选择双重股权结构的意愿更强。本文选取人口流动率指标(Mobility)来衡量地区的人口流动性,流动性越小说明地区内的交易网络越固化。若地区人口流动率高,Mobility取值为1,否则为0。本文以年份中位数为分组依据,对地区人口流动率高低两组分别进行了回归分析。表4 中列(2)结果显示,当公司所在地区的人口流动率较低时,Relational Contract的系数较大,而且这种差异在10%的水平上显著(p值为0.079)。

3.社会资本紧密度的影响。根据上文理论分析,出于对关系型合约的有效治理,公司会选择双重股权结构以降低合约的执行成本。本文预期,当公司所在地的社会资本比较紧密时,关系型合约与特殊股权结构选择间的相关性会更强。本文选取地区方言片区分化指数(Dialect)和地区宗族文化程度(Clan)两个指标来衡量地区的社会资本紧密度。

第一,地区方言片区分化指数(Dialect)。方言之间的壁垒与差异性,方言背后的地域不变性、文化相似性与浓厚的乡土情结相结合,使得讲相同方言的人通常会形成一个彼此情感依赖更强、约束力更强、凝聚力更强的同乡圈(翟学伟,2014)。当地区方言片区分化指数较高时,地区内的方言差异较大,这种差异会使同一方言片区人们的关系更加紧密。社会资本的紧密性会促进同一关系网络中人们互通往来,即关系型交易是该网络中交易的主要形式,关系型合约的建立、执行与治理也是公司主要面临的问题与发展的关键。为了确保合约的稳定执行,公司选取双重股权结构的意愿更强。若地区方言片区分化指数高,Dialect取值为1,否则为0。本文以年份中位数为分组依据,对地区方言片区分化指数高低两组分别进行了回归分析。根据表4 中列(3)的变量系数及差异检验结果,关系型合约对公司选择双重股权结构的影响存在显著的组间差异(p值为0.085)。

第二,地区宗族文化程度(Clan)。通常而言,社会关系网络会促进“知识”流通,降低信息搜寻成本。宗族文化聚合的宗族关系网络是我国差序格局社会关系网络的核心,由此衍生出的引领族内成员生活社交的礼仪规范、文化知识认同等会促进成员间的合作(Peng,2004)。本文预期,关系型交易也是同族中交易的主要形式,即在此关系网络中,关系型合约特质更加明显,公司更倾向于选择特殊的股权结构对关系型合约进行治理。若地区宗族文化程度高,Clan取值为1,否则为0。本文以年份中位数为分组依据,对地区宗族文化程度高低两组分别进行了回归分析。根据表4 中列(4)的变量系数及差异检验结果,关系型合约对公司选择双重股权结构的影响存在显著的组间差异(p值为0.000)。

表4 结果表明,当地区经济交易依赖关系型治理时,公司选择特殊股权结构的可能性更大,再次印证了本文的理论分析。

五、稳健性检验

(一)样本自选择问题:PSM 检验

上文研究发现,关系型合约会提升公司选择双重股权结构的概率。然而,双重股权结构公司与单一股权结构公司在诸多方面存在差异,因此中概股公司对双重股权结构的选择并非随机,而是与公司基本面特性等相关,导致股权结构选择倾向不同并不是关系型合约作用的结果。本文将利用倾向得分匹配(PSM)方法,解决可能存在的样本自选择问题。本文选取公司规模(Size)、资产负债率(Leverage)、资产收益率(ROA)、融资约束程度(SA)以及是否设有反收购条款(Anti-Takeover)等变量,对处理组和对照组进行匹配。PSM模型采用Logit回归,对被解释变量Dual-Class进行回归。然后,以每个匹配变量的回归系数作为权重,拟合出每个样本的倾向匹配得分值,该分值体现了样本作为处理组的概率大小。最后,根据倾向匹配得分值对处理组和对照组进行有放回的、一对多的邻近匹配,最终得到与处理组相匹配的对照组,并对匹配好的样本重新进行回归。检验结果见表5 中Panel A,双重股权结构选择与关系型合约衡量变量仍显著正相关,本文研究结论依然成立。

表5 PSM 倾向得分匹配与更换回归样本

续表5 PSM 倾向得分匹配与更换回归样本

(二)更换回归样本

1.剔除多地上市的公司。本文样本为中概股公司,其中除了仅在美国证券市场上市的公司外,还有部分公司同时在美国证券市场和内地或香港证券市场上市。内地和香港资本市场同美国资本市场存在较多差异,可能影响中概股公司的股权结构选择。因此,本文剔除18 家多地交叉上市的公司样本,对321 家仅在美国上市的公司进行了回归分析。表5 中Panel B结果显示,在排除了不同市场制度差异的影响后,公司双重股权结构选择与关系型合约衡量变量依然存在显著的正相关关系,仍支持假说H0。

2.排除退市潮的影响。为了排除中概股公司“退市潮”问题对研究结论的影响,本文选取最大规模“退市潮”发生年份(2015 年)之后的样本公司数据重新进行了检验。表5 中Panel C结果显示,公司关系型合约与双重股权结构选择的正相关关系显著,依然支持假说H0。

六、进一步分析

由上文分析可知,双重股权结构的高倍投票权有助于公司关系型合约的长期顺利执行。但同时,两权分离所产生的代理问题是不可避免的产物,双重股权结构会增加公司的代理问题。那么,当选择双重股权结构来维持关系型合约的长期稳定时,公司内部人如何向外部投资者传递信息,以降低由特殊股权结构所产生的代理成本,是非常值得探究的问题。本文将探究在采用双重股权结构后,关系型合约公司在公司治理替代机制上有什么表现。具体而言,本文选取样本公司IPO及之后年度的数据(1997—2018 年),以Relational Contract的年份行业中位数为依据,构建回归模型(2),对关系型合约比例高低两组分析进行回归分析。若关系型合约比例高,RC取值为1,否则为0。

其中,被解释变量Governancei,t表示公司治理替代机制,解释变量Dual-Classi,t表示公司股权结构,控制变量与模型(1)相同。

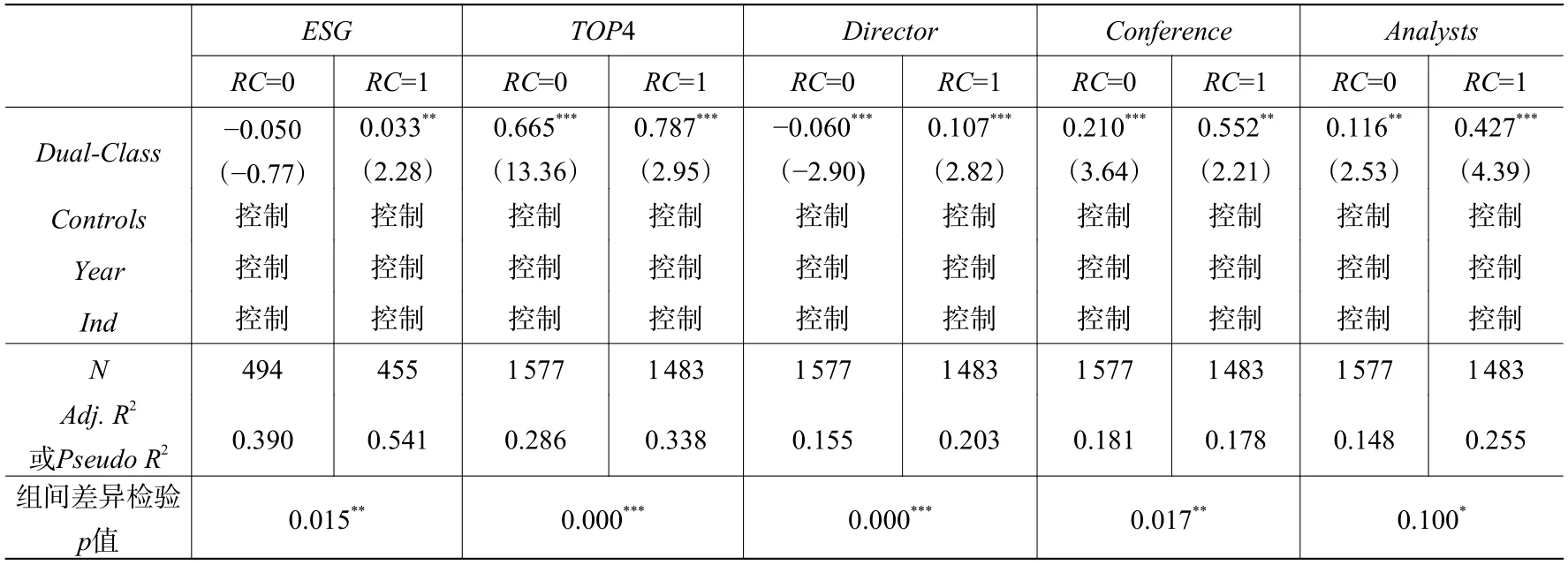

首先,本文借鉴Gillan 等(2010)的研究,选取ESG信息披露指数中的公司治理分数(ESG)作为公司治理的综合衡量指标,该变量涵盖了公司治理、行为合规性、董事会独立性与多样性、组织结构以及投资者关系等多方面要素(UNEP,2004)。其次,本文选取公司是否聘用国际“四大”会计师事务所进行审计(TOP4)作为公司治理的衡量维度。现有大量研究表明(Eshleman 和Guo,2014;辛清泉和王兵,2010),国际“四大”审计的公司操控性应计利润较低,反映了较好的审计质量。再次,从公司内部监督角度,本文考察了公司的独立董事比例(Director)。国内外许多学者证实,独立董事的存在能在一定程度上改善公司的内部治理(支晓强和童盼,2005;叶康涛等,2007)。最后,本文选取公司召开的投资者电话会议次数(Conference)和分析师关注度(Analysts)来衡量公司的信息披露质量。电话会议是企业自愿性信息披露的重要渠道(曹廷求和张光利,2020),分析师关注则被视为上市公司管理行为的放大镜(Knyazeva,2007)。Lang 和Lundholm(1996)的研究表明,分析师倾向于关注信息透明度较高的公司,分析师关注情况在一定程度上反映了市场与公司间的信息不对称程度。以上各变量定义见表1,数据来自美国证券交易委员会(SEC)网站披露的公司年度报告、WRDS 数据库、Bloomberg 金融终端以及Wind 数据库。①本文收集得到3 060 条有效衡量公司是否由国际“四大”会计师事务所审计(TOP4)、公司独立董事比例(Director)、公司召开的投资者电话会议(Conference)以及分析师关注度(Analysts)的公司—年度数据。由于ESG 信息并非持续强制披露的,且数据可得性受限,本文最终得到949 条有效衡量公司治理分数(ESG)的公司—年度数据。

表6 列示了分组回归结果。可以看出,当关系型合约比例较高时(RC=1),公司聘请国际“四大”会计师事务所审计的概率(TOP4)、公司独立董事比例(Director)以及分析师关注度(Analysts)在1%的水平上显著增加0.787 个、0.107 个和0.427 个单位,公司的ESG评分(ESG)和召开投资者电话会议的频率(Conference)则在5%的水平上显著增加0.033 个和 0.552 个单位。相比而言,当关系型合约比例较低时(RC=0),双重股权结构变量(Dual-Class)对公司治理替代机制各衡量变量(ESG、TOP4、Director、Conference和Analysts)的回归系数分别为—0.050、0.665、−0.060、0.210 和0.116,其中与公司聘请国际“四大”会计师事务所审计的概率(TOP4)、召开投资者电话会议的频率(Conference)在1%的水平上正相关,与分析师关注度(Analysts)在5%的水平上正相关,与公司独立董事比例(Director)在1%的水平负相关。本文对以上各变量进行了组间系数差异检验,结果表明它们在不同样本组间存在显著差异。

表6 公司治理的替代机制分析

以上结果说明,采用了双重股权结构的公司会采用其他的公司治理替代机制,增强公司的会计信息披露质量,以弥补由于特殊股权结构而滋生的代理问题。综合而言,双重股权结构有利有弊,取其可以较低成本长期维持公司关系型合约的价值之精华,以合适的方式去其代理问题之糟粕是公司在面对该特殊股权结构时需要考量的问题。

七、结论与启示

本文通过对1997—2018 年339 家在美上市的中国公司进行实证检验,发现公司的关系型合约与双重股权结构选择具有显著的正相关关系,且当公司所在地的市场化程度、人口流动率较低,或者社会资本紧密度较高时,这种正相关关系更强。本文研究表明,在关系型社会中,双重股权结构对公司关系型合约的治理具有独特优势,多倍的投票权与稳定的控制权可以使公司内部人与外部利益相关者对公司发展都有更加稳定的预期。这不仅可以为关系型合约的维护提供有利基础,还可以为其长期稳定执行提供保障。本文根据关系型合约比例进行分组分析后发现,在采用双重股权结构后,关系型合约公司会通过完善公司治理替代机制来缓解股权结构所产生的代理问题,以发挥公司关系型合约的长期价值。

本文研究的政策意义在于,监管部门应充分考虑我国上市公司关系型合约特征,采取适配我国特色资本市场的监管机制,对于完善科创板的审理制度和投资者决策具有参考意义。此外,当市场不够完善时,关系的重要性凸显,唯有通过关系获取资源。因此,当交易各方、监管部门和投资者分析公司合约结构和治理机制时,应关注公司所在地的市场与社会环境。