沈铨鹤题材绘画研究

摘要:清代花鸟画家沈铨,历康雍乾三朝,远师宋明院体画,近取明清诸家所长,兼具时代特色。沈铨以画翎毛、花卉见长,对清代画坛产生了重要影响。在他的花鸟画作品中,尤以鹤题材绘画最为画史推崇。鹤是具有祥瑞、长寿等美好寓意的祥禽,多见于绘画。本文首先对鹤文化进行溯源,其次对沈铨鹤题材绘画的象征寓意等方面展开研究,揭示沈铨鹤题材绘画的内涵与影响。

关键词:沈铨;鹤绘画;象征寓意;南苹画派

一、沈铨鹤题材绘画源流

(一)沈铨生平及师承画风

清代画家沈铨,字南苹,号衡之,生于清康熙二十一年(1682年),今浙江德清人。画史对于沈铨卒年说法不一,一说1752年,另说1750年。沈铨自幼家贫,随父亲学习纸扎,20岁左右拜师胡湄,专事绘艺,并以此为生。胡湄是著名收藏家项元汴的外孙,项元汴家藏颇丰,胡湄有条件接触并临摹历代诸家真迹。通过不断地临摹古人作品,胡湄所绘制的花鸟不仅能得古人画作之形,更能传古人画作之神,可谓形神兼备、栩栩如生,时称“仙笔”。沈铨与诸家画风均不同,但又博采众家之长,将花鸟与山水结为一体,意境幽远。沈铨作品包罗万象,师古不泥,得古人之神韵而又自成面目。《清史稿》记载沈铨“工写花鸟,专精设色,妍丽绝人”。沈铨一生绘制作品多为工笔,被召入宫后大量绘制设色艳丽、比例严谨的院体工笔花鸟画,其中尤以鹤题材居多,一方面是为了迎合皇家审美,延续宫廷画风;另一方面,乾隆皇帝也将绘画作为笼络人心的工具,传达长治久安,臣民顺服的心愿。

(二)沈铨鹤题材绘画的源流

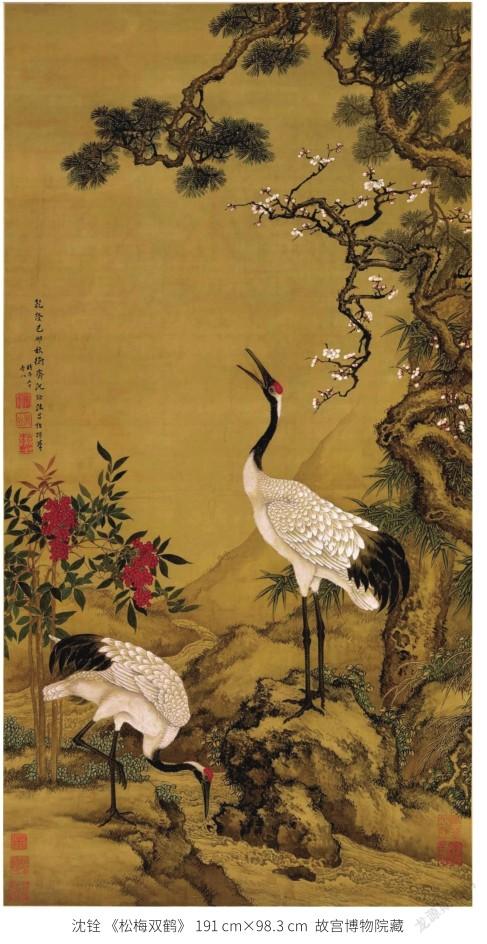

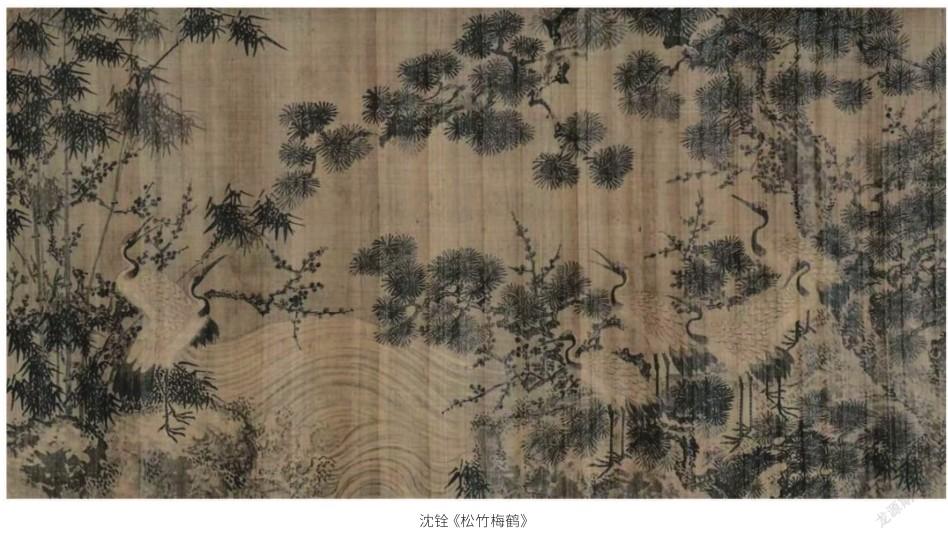

沈铨既跟随胡湄学习绘画,又继承明代院体画家吕纪的绘画风格。今故宫博物院藏《松梅双鹤》款识云:“乾隆己卯秋,衡斋沈铨法吕指挥笔,时年七十有八。”吕纪(1429—1505年)是明代宫廷院体画家,深得明孝宗赏识。他曾临摹唐宋以来的名画名作,练就了扎实的技法,其绘画作品被后世誉为“妙品”。吕纪擅绘翎毛,其传世画作《梅鹤图》《瑞鹤图》等皆有法有度、妍丽厚重、生动传神。

沈铨在描绘鹤时,不单单描绘“鹤”这一个体,而是通过配景来衬托鹤,渲染整幅作品的意境,而这些配景又采用多种绘画手法。沈铨作于乾隆己卯年(1759年)的《松梅双鹤》中,双鹤的配景有苍松、古梅、百两金和山石。沈铨采用两种风格描绘四种不同的配景:百两金采用没骨画法;苍松、古梅和山石則是学习南宋院体花鸟山水画,继承南宋院体绘画的宁静淡雅。沈铨的鹤题材作品集众家之长于一身。

二、沈铨鹤题材绘画文化与艺术分析

(一)鹤原型与鹤文化考述

鹤在中国文化中备受推崇,无论是帝王贵族还是平民百姓,都将鹤视为一种祥瑞。从最早的岩画到后来的青铜器,再到雕塑、国画和文学作品,鹤都被赋予了吉祥、长寿、坚贞的美好寓意。鹤体态优美、身姿优雅、超逸出尘,无论是翔鹤、鸣鹤还是舞鹤,都给人以美的视觉感受。故而从古至今,鹤自然而然地成为艺术家、文学家的描绘对象。

鹤的寿命比一般的禽类要长,普遍在50~60年。鹤的飞行速度较快,且飞得较高,在禽类中罕见。因此古人抓住鹤长寿、高飞两大特征,赋予了鹤神话色彩,认为鹤是长寿永生的象征。

鹤的叫声高亢嘹亮,可以传到数里以外。《诗经·小雅·鹤鸣》:“鹤鸣于九皋,声闻于野……鹤鸣于九皋,声闻于天。”后人取鹤鸣之意,将在野高士称为鹤鸣之士。《后汉书·杨赐传》载:“惟陛下慎经典之诫,图变复之道。斥远佞巧之臣,速征鹤鸣之士。”告诫统治者远离奸佞滑巧之臣,招募德才兼备之士。鹤由于品质、性格与中国古人的精神追求极为相似,故而深受各个阶层的喜爱,为文人所推崇。

鹤的精神品格被不断地放大,寓意不再仅限于长寿升仙,文人士大夫阶层和统治阶层更欣赏鹤的高逸潇洒、忠贞高洁,甚至开始养鹤。宋人林逋于杭州西湖孤山隐居养鹤,终身不娶,以梅花为妻,白鹤为子,过着如白鹤般与世无争、恬静自然的生活。

在清代的帝王中,乾隆皇帝最爱鹤。乾隆所作的第一首诗,便是《戏题鹤来轩》。一个拥有广袤国土的封建帝王,自然不会像文人隐士那样通过鹤来抒发、排遣内心的苦闷忧郁,而是用鹤宣扬、表现他的“治吏观”和“治世观”。清代官吏等级森严,通过官员官服前的“补子”来确定官位高低。清代一品文官的补子就是鹤,将鹤作为一品大员的官服补子形象,充分表现了乾隆皇帝的“治吏观”和“治世观”:乾隆皇帝希望自己的臣下像鹤一样,对统治者和国家做到忠心耿耿,肝脑涂地。在自然界中,鹤一生只有一个伴侣,一旦选定配偶,便终身相随,从一而终。鹤的这一品质完全符合儒家“事君以忠”的主张。另外,清代的满族统治者为了加强对汉人的统治,更强调忠贞侍主的精神。此外,由于鹤具有长寿、吉祥、安定的美好寓意,康雍乾三朝又是清朝的鼎盛时期,统治者更希望用鹤来表达对国家长治久安、百姓安居乐业、江山永固的美好意愿,同时希望自己也能像鹤一样长寿。

在以上的演变过程中,鹤形象逐渐由构图元素变成了画面的主要表现对象,并和其他图像配合出现。常与鹤配合出现的有仙桃、松树、梅花、鹿、龟、灵芝、海波、仙山和祥云等形象。这些生物和景物的组合,使鹤的寓意愈发丰富,也使艺术作品的表现力更强。

(二)沈铨鹤题材绘画的意义与内涵

这些组合在历史演进中逐渐约定俗成,广为社会各阶层所接受,故而沈铨在绘画中大量运用鹤与其他花卉、走兽、翎毛组合的创作方法,来表现吉祥寓意这一主题。

沈铨生于清代最为繁盛的“康乾盛世”,清代帝王艺术修养普遍较高,对书画喜爱有加,其中不乏“丹青圣手”,尤以乾隆皇帝为最。后来沈铨被召入宫,长期供职于宫廷,成为御用画家,其大量的鹤题材绘画也创作于此时。

乾隆皇帝并非只停留于富贵堂皇、奢华威仪、万寿无疆等普遍的帝王审美特征上,他也具有传统中国文人恬淡雅致的审美观念,为了迎合乾隆皇帝的双重审美,沈铨在画中将二者巧妙结合。作于乾隆己卯年(1759年)的《松梅双鹤》即为这类作品的代表。

《松梅双鹤》现藏于故宫博物院。据款识可知,《松梅双鹤》作于沈铨78岁时。整幅作品以两只丹顶鹤为主体;苍松、古梅、修竹和百两金为衬托,点缀山石、溪流,这些被赋予象征之意且符号化的景物,共同组合成这幅作品。

1759年的乾隆平定了准噶尔、大小和卓叛乱,清代中国的疆域臻于极盛。沈铨在《松梅双鹤》中用鹤表达吉祥寓意,迎合乾隆在大乱平定后希望国家长治久安、臣民忠顺的想法。画中的松、竹、梅,则迎合乾隆皇帝的文人审美。沈铨敏锐地捕捉了乾隆的心思,巧妙地将乾隆喜爱之物融入画中,将画面从客观反映景物的层面提升到极富寓意的高度。

也正是由于不断地“揣摩圣意”,沈铨的此类作品流露出极大的功利性,创作趋于程式化,作品题材较为单一且刻板、僵化。其原因有二,一是沈铨出身贫寒,未受过良好的教育,国画的内涵又往往与画家的自身修养密不可分。古籍画论未见沈铨留下的一诗一文,他在画面上的落款也常为穷款或短题,仅见几幅书法作品也都是大众化内容。文学修养的缺失使沈铨的画作出现了技法精深而内涵浅薄的问题。沈铨供职宫廷并为皇帝作画,森严的等级制度、作画时诚惶诚恐的心理,往往使他不敢越出固有的作画法度。沈铨为了迎合皇帝,其画面中仅出现几种设色艳丽寓意美好的图像,虽然在构图上有疏密之分,设色上有浓淡之别,配景上有品类之别,但整体风格大同小异,未出现明显变化。如作于乾隆戊寅春(1758年)的《鶴寿图》和无年款的《双鹤图》,风格和构图都极为接近,只是在配景上有所区别,前者画面上方绘寿桃,后者在同样位置只是将寿桃改为花卉,甚至两幅作品中鹤的状态都极为相似,有程式化创作的嫌疑。在讲求内涵的文人画盛行时代,这类作品自然被主流画坛排除在外。二是鹤作为一种候鸟,主要生活在我国东北一带。在我国古代,鹤并不作为一种可销售的禽类,百姓在日常生活中很难见到。沈铨生活在江南,不在鹤的迁徙路径上。中国古代的工笔花鸟常用粉本作底稿,鹤在粉本和画谱中的姿态也只有几种,沈铨鹤题材绘画又大量“师法某人”“仿某人笔”,导致其鹤题材绘画出现了大量雷同,也是环境的局限所致。

三、结论

沈铨从民间进入宫廷,得益于他精深的绘画技法和自身的努力不懈。沈铨在画面中把平常的景物上升到了具有祥瑞意义的高度,也将儒家思想所体现的政治意味融入画面中。沈铨供职宫廷后,在作画时巧妙地迎合皇帝的心思,为鹤题材的绘画赋予了多种象征意义,用作品来博得皇家的喜爱。但宫廷森严的等级也使沈铨在作画时过于小心谨慎,不敢随意创作,导致了沈铨的鹤题材绘画缺乏更深层次的内涵。沈铨出身于社会底层,作为平民画家被召入宫,并未在宫中担任确职。虽然他技法水平高超,深得皇帝赏识,但出身低微、无官无职却使沈铨难以崭露头角,这或许是沈铨很长一段时间湮没无名的一个重要原因。

作者简介

廖泽禛,1998年9月生,男,汉族,陕西西安人,西安美术学院美术史论系美术学理论专业2021级在读硕士研究生,研究方向为中国美术史。

参考文献

[1](清)爱新觉罗·弘历.乾隆御制诗文全集[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[2]周积寅,(日)近藤秀实.沈铨研究[M].南京:江苏美术出版社,1997.

[3]李晓玲.清代文官补子纹样的演变[J].艺术设计研究,2015(4):43-51.

[4]刘赢.论道教文化中的鹤崇拜现象[J].安徽文学,2015(1):67,71.