述情障碍的发生机制及干预对策

李永红,李 涛*,曾鹏程

(1.中南民族大学教育学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质大学(武汉)机械与电子信息学院,湖北 武汉 430074

述情障碍可以是一种相对稳定的人格特质,也可以是某些躯体疾病或精神疾病患者常存在的心理特点。其特征是个体难以识别情绪、难以向他人描述和交流情绪、缺乏情感相关的幻想以及外向型的思维方式[1]。研究显示,述情障碍不仅与多种心身疾病有关[2-3],甚至还广泛存在于抑郁症、焦虑症和进食障碍等精神疾病中[4],严重影响患者生活质量。一项针对芬兰部分地区15~16岁青少年的流行病学调查显示[5],述情障碍在女孩中的患病率为9.5%,高于男孩的6.9%,而男孩的多伦多述情障碍量表(Toronto Alexithymia Scale,TAS-20)总评分平均值达到48.73分,高于女孩的47.67分。青少年述情障碍的患病率没有表现出明显的性别差异。综合来看,目前关于述情障碍的研究缺乏系统性,其中以因果性研究居多,探索性研究较少。故本文在探讨述情障碍发生机制的基础上,总结切实有效的干预对策,以期为未来理论研究和临床应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源与检索策略

1.1.1 资料来源

于2021年5月-10月分别对中国知网、万方数据库、维普数据库、PubMed和Web of Science数据库进行检索,检索时限为建库至2021年10月。

1.1.2 检索策略

检索关键词:述情障碍(Alexithymia)、发生机制(Mechanism)、干预(Intervention)、心身疾病(Psycho‐somatic disease)、精神疾病(Mental illness)。中文检索式:述情障碍or/and发生机制or/and干预or/and心身疾病or/and精神疾病;英文检索式为:Alexithymia or/and Mechanism or/and Intervention or/and Psycho‐somatic disease or/and Mental illness。

1.2 文献纳入与排除标准

文献纳入标准:①研究对象为不同程度的述情障碍者;②关于述情障碍成因及其干预手段的研究,内容涉及不同疾病中述情障碍发生机制与多种临床干预对策;③具有相关研究机制和诊断治疗的科学性与创新性的研究成果。排除标准:①重复的文献;②非中英文文献;③会议摘要。

1.3 文献筛选与质量评估

首先利用EndNote进行文献去重,然后对剩余文献进行质量评估,通过仔细阅读文献标题和摘要进行初步筛选;再严格按照文献纳入及排除标准选出符合要求的文献。文献的整体质量较高,实验目的明确,结果梳理清晰。但由于这些文献在研究对象和分析方法等方面存在同质性较差的问题,故不适合进行Meta分析,仅作定性描述。

2 结 果

2.1 纳入文献的基本情况

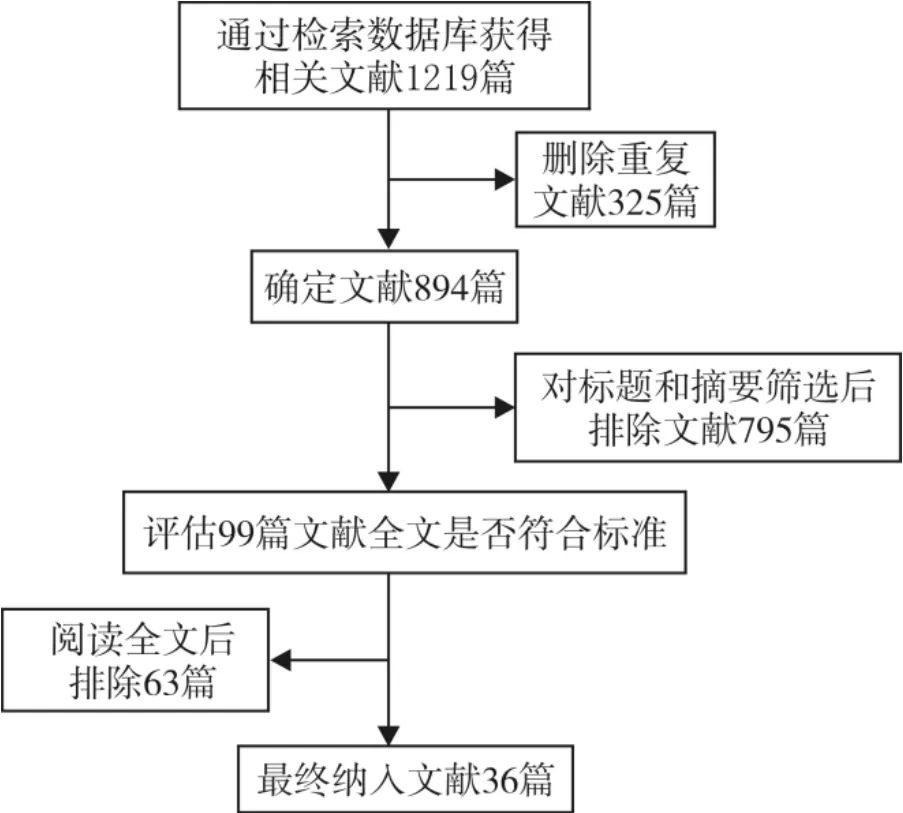

初步检索数据库共获取文献1 219篇。其中最早的文献发表于1972年,最新文献发表于2021年;通过对标题、摘要及全文进行阅读后,筛选出符合标准的文献36篇。文献筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 述情障碍的发生机制

2.2.1 认知机制

既往研究表明,述情障碍者存在不同程度的认知功能受损,主要体现在情绪图式、心理理论以及执行功能三个方面[6-7]。宫火良[8]指出,述情障碍者存在情绪图式缺陷,包括情绪的非语言图式缺陷和情绪的语言图式缺陷。Desai等[9]利用事件相关电位评估了述情障碍对面孔和情绪知觉神经指标的影响,结果显示在面对恐惧面孔和中性面孔时,述情障碍对P100和P170的振幅或潜伏期基本没有影响,但在面对中性面孔时,述情障碍却与N250所表征的情绪解码过程相联系,表现为述情障碍水平越高,中性面孔的潜伏期越短。王伏兰等[10]在此基础上增加了对正性情绪面孔的考察,结果表明述情障碍组仅在中性面孔识别上的N170潜伏期显著长于非述情障碍组,在正性及负性面孔上与对照组差异无统计学意义,这与Desai等[9]的研究结果有所不同,其原因可能是两项实验所选取的电极点不同。近年来,关于情绪语言图式的研究成果相对较少,Yao等[11]采用词汇决策任务分析述情障碍者对情绪词汇的处理过程[11],结果显示与低述情障碍组相比,高述情障碍组的个体在中性和消极词汇加工上的选择性缺陷更多地由感觉运动信息承载,而在积极词汇加工上的选择性缺陷则由情感经验承载。这一研究结果为述情障碍对情绪文字处理影响的研究提供了新思路,提示述情障碍者的情绪词汇处理缺陷可能与词汇含义所表示的经验信息有关。

Pisani等[12]研究表明,高述情障碍者可能存在心理理论缺陷,这很好地解释了述情障碍者自身存在的社交问题,即在与他人交往的过程中,个体难以理解对方的情绪状态。Lyvers等[13]对242名18~35岁非临床样本的社交焦虑、述情障碍、问题性饮酒和心理理论之间的关系进行了深入挖掘,结果显示社交焦虑患者的述情障碍与其心理理论的缺陷高度相关。该研究揭示了精神疾病患者的高述情障碍水平受到其心理理论缺陷的影响,患者在人际交往中表现出对面部情绪的感知困难,这种困难可能使他们对社交信号产生误解,并导致其在社交环境中表现出过度的情绪强度和紧张。

此外,述情障碍还与执行功能异常紧密联系,具体体现在解决问题、利用反馈及认知灵活性三个方面[14-16]。Christopher等[14]研究表明,高述情障碍者因缺乏问题解决技巧,问题解决的效率较低,使得他们在生活中因遭受歧视而产生自卑感,进而发展为述情障碍。在另一项研究中,Starita等[15]比较两组不同水平的述情障碍者在巴甫洛夫食欲条件反射中奖励预测误差(Reward prediction errors,RPEs)的计算过程,结果表明,尽管高述情障碍组的个体能对引起情绪反应的生理刺激作出反应,但无法有效地识别、调节和利用这种反应。Galvez-Sánchez等[16]对女性纤维肌痛综合征患者进行了包含认知灵活性在内的一系列认知测试及述情障碍问卷评定,结果表明,与健康组相比,患者组表现出更高水平的述情障碍和更差的认知灵活性,说明述情障碍可能与认知灵活性差有关。

虽然述情障碍与情绪图式、心理理论以及执行功能三个方面的缺陷存在显著关联,但它们导致述情障碍形成的核心原因尚未形成定论,且关于三者对述情障碍影响权重大小的研究也较为缺乏。

2.2.2 神经机制

近年来,研究者采用各种方法对述情障碍与脑区结构异常之间的关系进行了深入探讨,并取得了丰富的研究成果。Farah等[17]采用磁共振成像对男性被试的杏仁核体积进行评估,结果显示右侧杏仁核体积增大可能是述情障碍的神经生物学特征之一。同年,Han等[18]通过静息态功能磁共振成像和基于体素的形态计量学对当地大学生大脑区域的固有神经活动和灰质密度进行了研究,结果显示这些学生中高述情障碍者左侧杏仁核的固有神经活动发生了改变,说明述情障碍的形成还可能受到左侧杏仁核神经活动改变的影响。此外,在对多发性硬化患者的长期研究表明,无论多发性硬化的表型如何,述情障碍都与脑干、胼胝体、丘脑、大脑及小脑白质的萎缩有关[19]。后续研究进一步显示,梭状回损伤也会导致高述情障碍水平[20]。上述结果表明,述情障碍与脑区结构及其内部的神经组织有紧密联系,且脑神经损伤容易导致述情障碍的发生。

2.2.3 社会心理因素

述情障碍的形成源于儿童成长过程中在社会文化和社会关系中所获得的持续性强化,受到诸如社会文化、社会经济地位以及家庭功能等社会心理因素的影响[21-24]。述情障碍可以是一种相对稳定的人格特质,这种特质与社会文化之间存在一定联系,具体表现为不同国家或地区的文化特征可能影响述情障碍的形成。在一项针对加拿大和阿拉伯语国家年轻人的研究中[21],验证性因子分析表明,TAS-20在分别由加拿大和阿拉伯语国家年轻人组成的样本数据上拟合度较好,同时,阿拉伯语国家年轻人样本的TAS-20评分显著高于加拿大年轻人样本,这表明在情感信息的交流中可能存在社会文化差异。相对于其他群体,阿拉伯文化中的个体通常将自我表露视作一种个人软弱的表现,他们往往不愿意主动寻求心理健康问题的治疗[22]。此外,Peters等[23]研究显示,非洲裔美国人社会经济地位普遍较低,更容易形成较高水平的述情障碍,其成因与种族主义经历本身无关,而与种族歧视的被动承受有关,这表明社会经济地位与述情障碍之间的联系可能藉由歧视、排斥等个人主观感受变量的中介作用来解释。作为儿童社会化的早期场所,家庭也是述情障碍的重要影响因素。Gatta等[24]对143名13~18岁青少年的研究表明,述情障碍存在代际传播,即父母的情感障碍很大程度上可以预测子女述情障碍的发生,同时,子女对父母教养方式的看法也会影响其情绪意识。

2.2.4 不同疾病中的发生机制

述情障碍存在于多种疾病之中,例如抑郁症、自闭症谱系障碍和特发性震颤等,但它在这些疾病中的发生机制并不完全相同。例如,Suslow等[25]对人类面孔识别的研究结果显示,抑郁症患者中的高述情障碍者往往伴随着多种面部情绪的视觉处理障碍,存在情绪图示缺陷;而Karaer等[26]研究指出,患有抑郁症的网络成瘾青少年所感知到的社会支持较少,在情感的识别、言语表达和情绪调节方面存在较大困难,同时由于其父母在接受/参与、监督/监控等方面表现不足,该群体情绪可用性往往较差,述情障碍水平较高。自闭症谱系障碍是一种由神经系统失调导致的发育障碍,Ola等[6]选取了83名患有自闭症谱系障碍的女性进行研究,结果显示患者的面部情绪识别障碍是由同时存在的述情障碍所导致的。另有研究表明,自闭症谱系障碍特征与面部结构编码(N170)相关,述情障碍特征与后续的情绪解码(N250)相关[9]。Tantik Pak等[27]对40名特发性震颤患者述情障碍的神经认知和大脑结构相关性进行了评估,结果表明述情障碍者与非述情障碍者的左眶额皮质平均扩散系数、左侧杏仁核平均扩散系数、左脑岛平均扩散系数、左前扣带回皮质各向异性分数和右楔叶各向异性分数之间均存在差异,且特发性震颤患者执行功能的损害与较高的述情障碍水平存在关联。以上研究提示,述情障碍在不同疾病中的发生机制不尽相同,在抑郁症患者中表现为认知机制和社会心理因素的联合作用,在特发性震颤患者中表现为由认知机制和神经机制共同引起,而在自闭症谱系障碍中仅表现为认知机制的单独作用。

2.3 述情障碍的干预对策

2.3.1 认知疗法与认知行为疗法

Norman等[28]对以正念为基础的干预对策在治疗述情障碍方面的效果进行了评估,结果显示正念认知干预对述情障碍治疗有效。另有研究从神经认知和社会认知角度提出了一种对精神分裂症患者进行治疗的综合暴力干预计划,主要通过锻炼患者的决策能力和情绪调节能力,帮助患者成为更积极的个体,以改善暴力行为与述情障碍[29]。Rufer等[30]对55名惊恐障碍患者进行了认知行为治疗,在后期随访中,患者TAS-20总评分降低,其中识别情感障碍因子和描述情感障碍因子评分明显下降,而外向型思维因子评分基本保持稳定,这表明认知行为疗法对述情障碍的干预是有效的。认知疗法和认知行为疗法都是基于认知机制的综合性疗法,针对述情障碍者认知加工能力不足的缺陷,以了解自我、关注自我和肯定自我三个方面为切入点,帮助述情障碍者改善难以识别自身情绪的问题,但它们的共同缺点是未考虑述情障碍者所处社会环境等因素的影响。

2.3.2 支持性心理疗法

支持性心理疗法的主要特点是为患者提供心理支持,充分挖掘其解决问题的潜能。研究表明,支持性心理疗法有助于改善慢性精神分裂症患者的述情障碍[31]。该疗法的具体实施方式为技能训练和心理课程教育,有助于提高患者对自我内心解读和对他人情绪判别的能力,并使他们在人际交往中更善于表达自我情感。Lukas等[32]采用心理教育课程与情绪识别技能培训相结合的方式对述情障碍者开展了为期一个月的干预,后期随访结果表明,与只接受心理教育的对照组相比,联合干预组在计算机评估的情绪识别技能评分更高且自我报告的述情障碍显著改善,这表明多种方式联合的治疗效果优于单一干预。支持性心理疗法综合考量患者的病情进展和心理状态,灵活运用支持、安慰、鼓励、劝导等技术,改善述情障碍者紧张和焦虑情绪,最终达到康复目标。

2.3.3 表达性心理疗法

表达性心理疗法大多为非言语治疗,主要包含音乐治疗、舞蹈治疗、绘画治疗和心理剧治疗等形式。Redondo Pedregal等[33]提出的一种音乐疗法提升了自闭症儿童的情感识别能力,并降低其述情障碍水平。Savidaki等[34]对14名成年进食障碍患者进行了为期14周的舞蹈运动治疗,在干预后期,患者所表现出的自我意识逐渐增强,自我报告的情绪状态也有所好转。近年来,绘画疗法在特殊人群中得到应用,郝学敏等[35]对戒毒人员进行了一对一的绘画治疗,结果表明女性戒毒人员可通过这种方式记录生活和表达信念从而达到调节情绪、引发思考的目的,进而提高其表达和识别情绪的能力。心理剧有助于促进情感的表达和探索新的解决办法,增强自尊心和改善关系态度。Testoni等[36]研究显示,心理剧治疗有助于改善述情障碍者一般情感和社会功能,这是因为心理剧借助剧场演出的形式,通过行动化的方式帮助患者由外向内探索,最终解决了现实困惑和深层次心理问题,并使他们习得情感和社会表达的技巧。表达性心理疗法通过提供多样化的渠道,让述情障碍者能够以自由、安全的方式倾诉自己的思想与感受,进而增强他们对未来生活的自信心。

3 小结与展望

述情障碍的发生机制包括三种:一是认知机制,主要表现为个体在情绪图式、心理理论以及执行功能方面的缺陷;二是神经机制,即不同脑区组织结构异常是述情障碍形成的影响因素;三是社会心理因素,述情障碍的发生与个体早年经历有关,并在社会文化与人际关系的影响下不断增强。认知疗法、认知行为疗法、支持性心理疗法和表达性心理疗法等对述情障碍的干预具有一定的临床应用价值,但还应重点关注下列问题:首先,当前研究纳入的患者多共病其他疾病,后续除单独考察被试自身疾病对述情障碍的影响外,还需增加对普通人群述情障碍干预效果的研究;其次,本文仅从认知、神经和社会心理因素三个层面对述情障碍的发生机制进行了阐述,后续可将三者的内在关联进行讨论,并加强对述情障碍在不同疾病中发生机制差异性的研究;最后,部分研究未对述情障碍者进行长期疗效评估,未来应予以长期追踪,确定该疗法的远期效果。