中国灯笼走进西洋名画

娟子

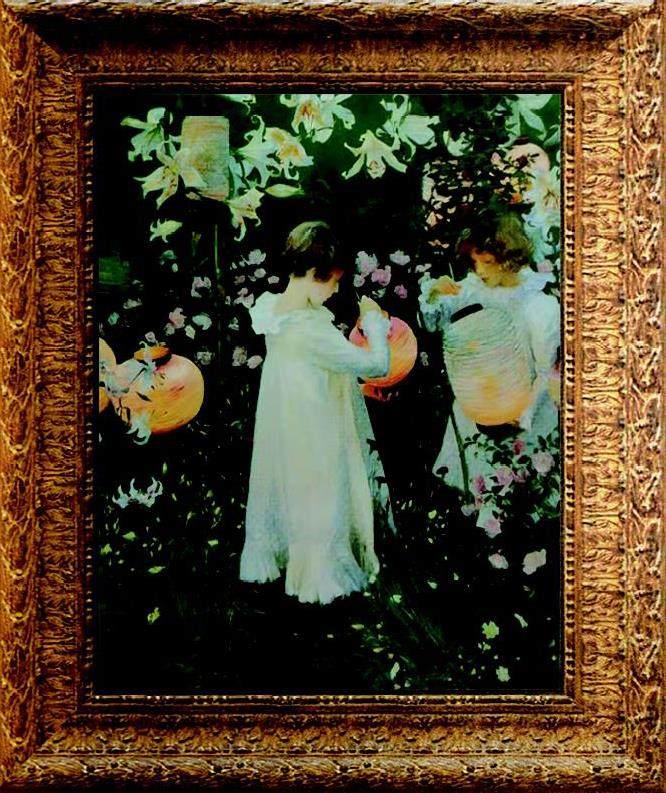

作品:《康乃馨、百合、百合、玫瑰》

作者:约翰·辛格·萨金特

时间:1885—1886年

尺寸:174×153cm

收藏:伦敦泰德画廊

灯笼,你看,画里有中国灯笼。我惊讶于在十九世纪那么久远的年代,西方那么遥远的国度,竟然会有象征团圆和喜庆的中国灯笼?!我第一次看到这幅画,是小时候爸爸给我买的一本叫《美术》的杂志的封底。因为这幅画,这本杂志成了我乏味生活的一点盼望,我把午餐钱积攒起来,每个月定时去书摊上买杂志,期期不落。

先说说中国灯笼在这幅画中出现的渊源吧。作者萨金特在泰晤士河上划着小船优哉游哉地旅行,路过一个古朴的英国小镇,河岸边是些纷杂的树木和百合花。船一边行进,萨金特一边观察,突然在树木和百合丛中发现了奇妙的中国灯笼,椭圆形,时而显现,时而隐映。

这光线让萨金特沉醉痴迷,从此,灯笼的形状和妙不可言的光,就驻进了萨金特的脑海里,他发誓要把这个画面精准地表现出来。

1885年仲秋及1886年的夏秋之际,他开始着手创作这幅作品。他常常在夕阳余晖中到郊外写生,还让穿着定制裙裝的少女做模特。因为他精心的准备,每天捕捉光线的变化,耗费了相当长的时间筹划这幅作品,才成就了这幅传世经典之作。

在如诗的画面里伫立着两个天使般的小女孩儿,她们童真浪漫,点亮灯笼,小心翼翼地把灯笼挂在花枝上,灯笼的光渐渐地抹在鲜花上,于是,娇艳的百合花变得沉默而高贵,柔韧而纯美。烛火柔软的橙色光芒笼在孩子们的白纱裙上,映衬出女孩儿活泼健康童真的脸庞,赏心悦目。

与题材相比,这幅画最具有魅力的是千变万化的色彩。比如,灯笼用奶油般的黄色以及暖色系的粉红来表示,百合用的是粉红色和冷色系的淡紫。再比如,在女孩白色裙摆上,涂抹有淡紫色的冷灰,白色衣领的装饰性波浪上也有纯白色的光辉。仔细观察在女孩儿手腕的位置,灯笼的光散落在冷白色的袖子上,金色的光自然漫散开来,过渡得自然巧妙又柔美。

光影不断引导着颜色的微妙变化,原本简单的夜色在光影捕捉下变得微妙而丰富,营造出梦境一般的氛围,有种莫名的回忆和感动。

灯笼的椭圆形状反应出萨金特对19世纪末东方美术工艺品的喜爱,所以他对几个灯笼的布局和刻画堪称完美。最令人惊叹的是,虽然画家重视色彩的表现,但花的形状仍然清晰可见,丰富的色彩和花的芬芳融为一体,妙不可言。

花朵与儿童相比显得有点大,作者一定是用儿童的视角来表现的。换位思索贴心地描写两个孩子在花丛中点灯笼的情景,深深地吸引了看画的所有人。

中国灯笼作为中国文化的缩影,在那个年代,就已经给世界文化带来了很大的影响。中国灯笼柔和美妙的光如同中国文化漫散到了世界各地,让更多的人对中国文化产生了浓厚的兴趣,也潜移默化地影响了世界的审美。

小疑惑:关于这幅画的名字我有一点儿疑惑,为什么有两个百合?是不是当时的作者笔误了,还是作者要强调画面中百合的重要性?我查阅了很多资料,最后在《西洋美术画廊》系列书中得以确定,《康乃馨、百合、百合、玫瑰》是对的,至于为什么写了两次百合,就让我们来一次天马行空的想象吧!

编辑/苗嘉琳