国家公园游憩利用的理论技术体系与研究框架构建

薛 芮,阎景娟,魏玲玲

(1. 北京林业大学 人文社会科学学院,北京 100083;2. 北京林业大学 生态文明研究中心,北京100083;3. 浙江农林大学 生态文明研究院,浙江 杭州 311300)

在当代社会的快速工业化和城镇化进程中,生活方式的同一化趋向使人们对异域文化的兴趣愈发增加,区别于单纯的物质消费主义的精神与情感层面的游憩需求也相应产生,国家公园作为一种能够提供回归大自然的精神与情感游憩需求的空间,被越来越多人关注。

“国家公园”概念起源于美国,以保护并合理利用自然资源的可持续发展理念在全球得到了蓬勃发展[1],各自形成符合本国自然和文化特色的国家公园景观和管理体系。国家公园以公益性、国家主导性、科学性为3个基本特性,一定区域上保护了自然生态环境,也能使公众欣赏到独特的自然环境和历史文化,达到自然保护和游憩利用之间的平衡,而游憩利用也能够为国家公园建设带来旅游经济效益[2]。但国家公园建设需要严格的规划管控,其游憩开发要以不损害国家公园生态系统和社区原住民的生产生活设施为前提,因此,国家公园的游憩利用需要更深入的系统化研究。

国外有关国家公园游憩利用的研究主题主要包括:游憩访客的环境行为监测、游憩体验满意状况、旅游经济影响、资金筹措、游憩经营的执照和许可情况、游憩定价策略、游憩管理能力、公众支持构建、游憩活动的环境容量等[3]。中国国家公园建设尚在起步阶段,其游憩利用更有待形成科学化的管理体系。由于各国国家公园的历史和文化背景不同,研究内容具有各自的针对性,例如美国国家公园以荒野思想历史为特色,英国国家公园以土地私有性为主要问题等。国外的相关研究经验与理论成果固然值得借鉴,但在具体研究与发展中,需要以中国时代发展背景下的现实问题为导向。本研究在梳理中国有关国家公园游憩研究进展的基础上,述评了国家公园游憩利用存在的问题、学界现有的策略或建议,总结相关研究的理论技术体系,进而构建合理的、可行的国家公园游憩管理的研究框架,为未来国家公园游憩管理的研究与实践提供理论思路。

1 国内研究进展

1.1 “国家公园”与“游憩利用”的界定

2019年起,按照生态价值和保护强度的高低,中国的自然保护地开始被划分为国家公园、自然保护区和自然公园3类。其中,国家公园以保护具有国家代表性的自然生态系统为主要目的,包含实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆域或海域,是自然生态系统中最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的部分,具有全球价值和国家象征,国民认同度高。中国国家公园的具体发展历程可追溯至21世纪初。2006年云南普达措国家公园被审批设立,2008年黑龙江汤旺河国家公园被批准设立,随着国家公园体制试点方案的启动,截至2019年,中国已建成三江源、大熊猫、东北虎豹、湖北神农架、钱江源、南山、武夷山、长城、普达措和祁连山共10处国家公园体制试点,涉及青海、吉林、黑龙江、四川、陕西、甘肃、湖北、福建、浙江、湖南、云南、海南12个省份,总面积约22万km2。

在国家公园的游憩利用问题上,国内学界很多研究都曾采用“旅游”一词。“旅游”在社会文化论中被认为是一种社会文化现象[4],在经济产业论中则是一种经济产业[5],对社会公众来说,则是一种放松身心获得“愉悦”的活动。“游憩”的早期使用出现于林业、风景园林建设的话语体系中[6],包含了“旅游”的意义,是旅游(观光游赏)与休闲娱乐的集合,更加对应国外学界描述国家公园“旅游”问题的内涵,也更利于对比区分国家公园旅游与普通风景区旅游的特殊性。

1.2 研究趋势

以中国学术界为研究范围,以国家公园的游憩管理为研究对象和内容,选择中国知网(China National Knowledge Internet,CNKI)为文献数据来源,检索关键词为“国家公园” “旅游”或“游憩”,研究时间截止至2020年11月,共得到280篇有效样本文献,其中学术期刊论文191篇,硕博学位论文89篇。根据CNKI数据库信息整理年度发文量情况,利用数据挖掘和可视化软件CiteSpace 5.7.R2版本为研究工具,参数设定为Top50 per slice,进行文献样本关键词数据分析。

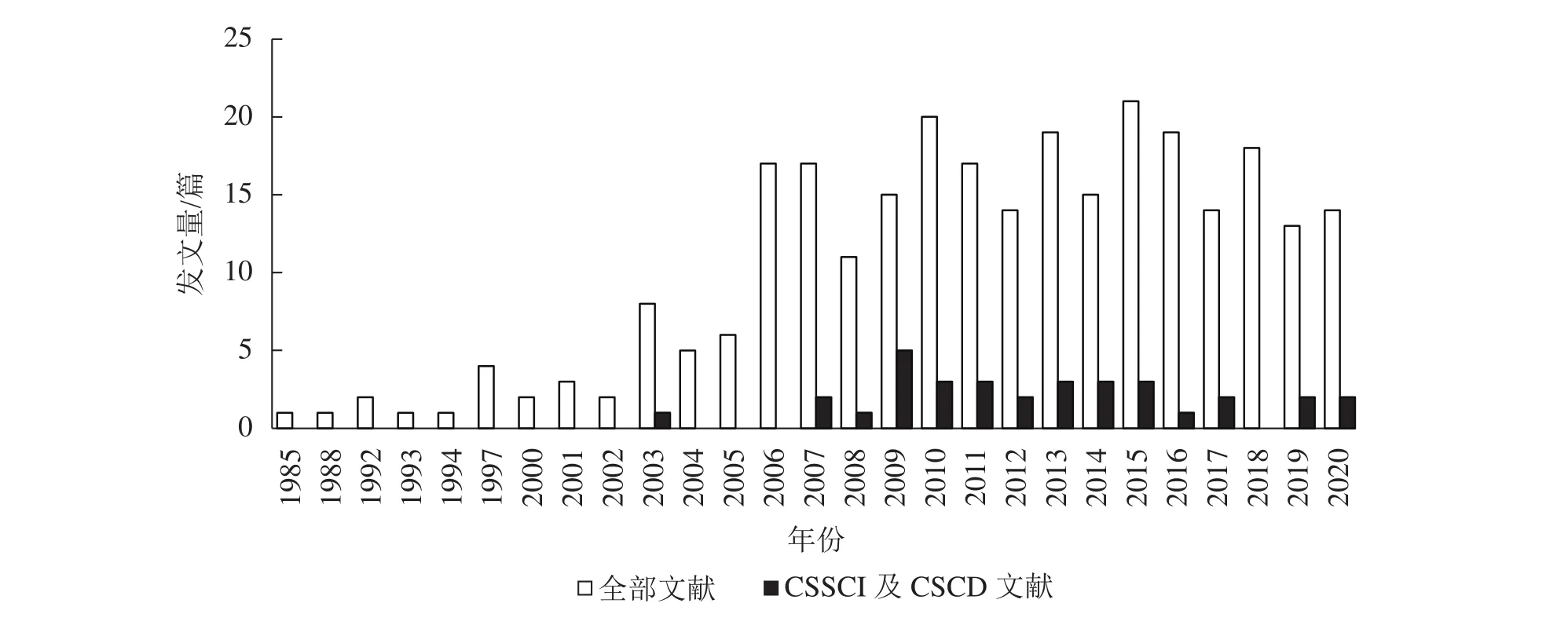

从图1可见:中国国家公园游憩研究起始于1985年,其后呈整体递增趋势,早年间发文零散,从2006年开始发文量明显增加。其中,中文社会科学引文索引 (Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI)与中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,CSCD)期刊收录的相关文献数量也与整体发文量势态趋近,在2006年前仅出现1篇,在2007年后整体增加。

分析可知:发文量所呈现的研究发展阶段与中国国家公园建设的历程大体一致。在1995年前,中国仅处于国家公园的理念借鉴摸索阶段,1996—2012年开始进行地方探索,在2013年后则开始进行国家层面的推进[7]。其中,2006年,云南迪庆藏族自治州首先通过地方立法成立了香格里拉普达措国家公园,如图1趋势显示:有关国家公园游憩研究的发文量也从2006年开始显著增多。此后,国家公园建设的试点省、试点县相继确立,各类国家政策文件也相继出台,促使有关国家公园游憩的学术研究不断涌现。

图1 中国国家公园游憩研究的年度发文量趋势Figure 1 Number of publications about the National Parks recreation management in China

研究尺度与研究对象既包括不以空间尺度进行界定的理论、范式、政策类研究,也包括有具体空间尺度界定的研究。后者又可细分为2种:①宏观空间尺度的研究,例如针对美国或英国等国的国家公园游憩的研究,或是针对中国某一类型国家公园的研究;②微观空间尺度的研究,即以具体的某一国家公园为例的个案类研究。

在研究领域与内容上,通过CiteSpace软件对文献样本进行关键词共现分析(co-occurrence)。如表1所示:出现频次较高(也即关注度较高)的关键词包括“游憩”“开放”“公益性”“产权”“旅游”治理”等,当中,较为重要的(即中心性高于0.10)的关键词是“游憩”“旅游”“景观”,其出现频次依次为285、34、14次;“游憩”和“旅游”的最早出现年份为1985年,“景观”则在2000年出现。

表1 中国国家公园游憩研究中出现频次较高的关键词Table 1 High frequency keywords about the National Parks recreation management in China

1.3 研究述评

中国过去的自然保护地管理体制一直存在着管理交叉重叠、资源权属不清、资金投入不足、公益性缺失等问题[8],国家公园体制建设的实施正是为解决此类疑难。由于国家公园的特殊性,其游憩活动与传统旅游在内涵、资源、发展目标、活动内容、管控体制等方面有一定的差异。对整体的国家公园建设与管理、以及国家公园周边区域经济与社会发展而言,游憩利用一方面能够带动国家公园的区域经济发展,另一方面却也可能引发与社区民生、生态保育之间的矛盾冲突。

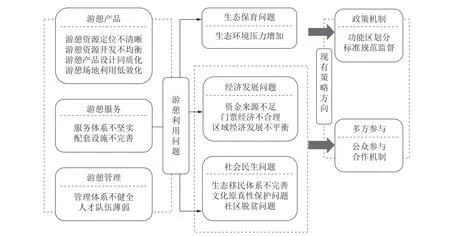

当前,政府对国家公园建设的重视与支持、国民旅游需求的旺盛,都是中国国家公园游憩发展的良好机遇,但也同时存在着生态保育、游憩活动、经济发展、社会民生上的困境。①在生态保育上,访客的游憩活动会增加生态环境资源保护的压力。虽然当下旅游业以“可持续旅游”和“生态旅游”为风向标,但具体的评估指标尚未达成共识,部分指标在研究中被认为可操作性偏低或管理成本偏高[9]。②在游憩活动上,游憩产品的问题包括游憩资源定位不清晰、游憩资源开发不均衡、游憩产品同质化、游憩体验需求多样化、游憩场地利用低效化等[10];游憩管理的问题包括管理体系不健全、人才队伍薄弱;游憩服务的问题包括服务体系不坚实、配套设施不完善[11−12]。③在经济发展上,存在资金来源不足、区域经济发展不平衡、靠门票经济拉动发展等问题。④在社会民生上,容易出现生态移民体系不完善、文化原真性保护较弱等问题。此外,国家公园的游憩利用也会面临地缘政治、文化差异、交通等现实挑战。

部分学者在对各国国家公园进行案例实证研究后提出了游憩发展的策略与建议,内容集中于政策机制与公众参与上。首先,在政策机制上,需要严格宏观把控,进行体制转型、规划转型、产品转型。以政府为主导,加强游憩发展的顶层设计,制定游憩活动与管理的标准规范,加强法律法规的制定与执行,使国家公园的游憩利用在可持续发展的大目标下稳步推进。其次,在多方参与上,一方面要重视公众参与,使国家公园游憩系统的门户布局遵循生态第一和空间正义两大原则,并保护门户社区的文化原真性。另一方面也要重视社会资本运营,加强联合发展,建立合作机制,充分发挥第三方机构的优势,挖掘社会资本,加强绿色市场运营体系建设等。国家公园游憩利用的问题现状与现有策略方向如图2所示。

图2 国家公园游憩利用的问题现状与现有策略方向Figure 2 Present problems and strategy pattern of National Parks recreation

2 理论技术体系

2.1 学科视野

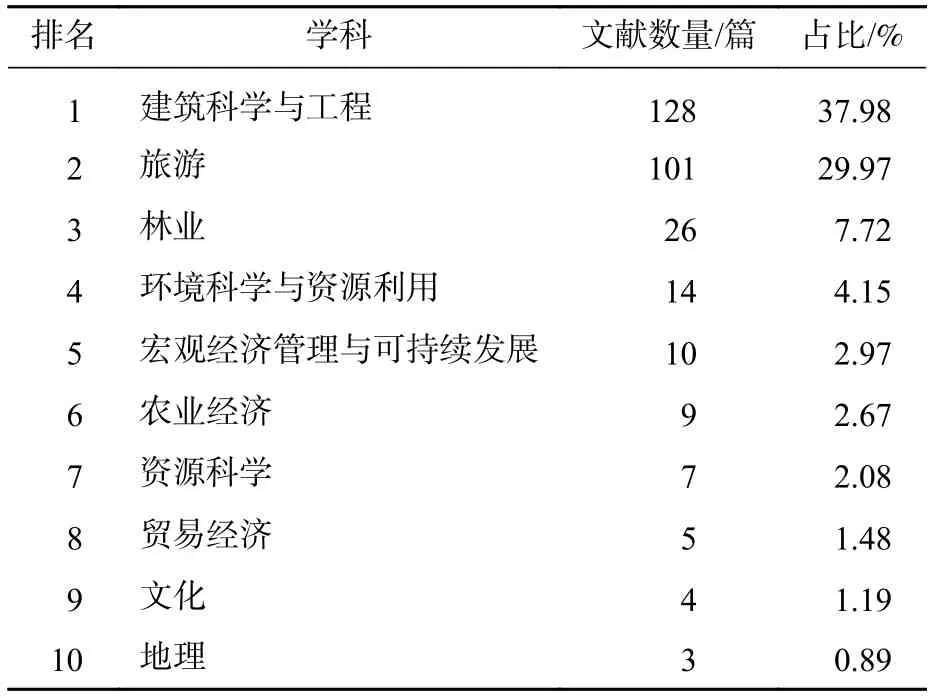

国家公园的游憩管理涉及广义的人地关系问题,关乎国家公园及周边区域的自然地理、生态环境、经济发展、社会民生等,需要有跨学科的研究视野。目前,从CNKI数据统计来看,国家公园游憩研究的文献按学科分布被归纳为建筑科学与工程、旅游、林业、环境科学与资源利用、农业经济、资源科学、贸易经济等,占比较高的前10个学科如表2所示。其中,排在前3位的学科是建筑科学与工程(37.98%)、旅游(29.97%)、林业(7.72%)。而从具体研究来看,国家公园游憩研究的理论视野可以分为认知层面与实践层面。

表2 国家公园游憩研究的学科分布Table 2 Subject distribution of National Parks recreation publications

首先,在认知层面上,中国国家公园的游憩发展需要在生态文明建设的大背景下进行,因此有必要从历史学角度了解国家公园当地的环境史与民族民俗文化史;从哲学角度思考生态、环境、资源的一体两用关系,平衡价值理性与工具理性,人类中心主义与非人类中心主义,处理好人与自然的关系、人与人的关系,并注重把握国家公园游憩景观设计与管理的美学范畴,使国家公园的游憩活动能够满足休闲、教育、文化认同、民族精神等情感需求,实现保护与发展的协调共赢。同时,除人文科学以外,自然科学也是国家公园游憩管理的必备认知基础。有关国家公园游憩发展的一切实践都需要遵从科学性,因此需要以自然科学视野的研究为基底,科学制定游憩活动,合理划分游憩区域,构建生态旅游活动的机会谱系,巩固生态监测体系并细化管理制度等。

其次,在实践层面上,国家公园游憩研究的学科视野遍及广义的社会科学领域。例如,国家公园的游憩利用需要平衡原住民的社区协调问题,这便涉及社会学、人类学、民族与文化学等理论视野,使其发展能够尊重并保护当地的文化原真性,实现生态、经济、民生的共同发展。在游憩服务管理、游客管理、特许经营管理等方面,又涉及经济管理、企业管理、市场管理、行政管理、公共管理等管理学的理论视野,以探寻国家公园建设与游憩发展的资金渠道,丰富游憩产品形式,规范特许经营体系,调整并满足国内外访客的游憩需求等。在游憩利用的宣传与科普教育上,又涉及新闻传播学、教育学等理论视野,使国家公园的理念与价值得到有效传播,使其游憩活动的科普讲解等服务科学化且系统化,为国家公园的游憩发展与管理培养专业人才。在国家公园游憩利用的总体开发、监督与保障上,也涉及政治学、法学等理论视野,以制定相关的法律法规,完善配套政策,健全管理体制,建立监管体系。

2.2 理论技术工具

西方学术界在国家公园游憩研究上已形成一系列的理论技术工具。其中,最常使用的3种理论技术工具来源于20世纪70~90年代的美国。其一,游憩机会谱理论(Recreation Opportunity Spectrum, ROS)在20世纪70年代由美国农业部林务局提出,是用于国家公园游憩规划与自然资源管理的技术框架。ROS以实现游憩环境与游憩需求的平衡为目标[13−14],以偏远程度、区域规模、人类迹象、使用密度、管理力度为指标,构建游憩机会序列,编制资源清单,管理游憩环境[15],其思路和组成部分依次包括游憩环境类型的确定、游憩活动的规划、游憩体验的管理[16],将各部分相结合从而对旅游地划分不同的机会等级,提供不同的游憩活动[17]。其二,可接受的改变极限理论 (Limits of Acceptable Change, LAC)在1985年由美国农业部林务局提出,是国家公园游客管理的较为成熟的技术工具,能够解决国家公园游憩环境容量问题。LAC理论以问题为导向,强调在绝对保护和无限制利用之间实现妥协和平衡,包含着基于ROS概念与手段的机会类型,并被建立于游客体验与资源保护理论(Visitor Experience & Resource Protection, VERP)框架之中[18]。其三,游客体验与资源保护理论(VERP)在20世纪90年代由美国国家公园管理局提出,是制定国家公园游客管理决策的常用工具。VERP主要用于测量游客行为对环境的影响[19],在游客使用模式、体验期望、资源条件等因素下形成具体管理决策[20],强调在游客体验与资源保护的基础上进行有关游憩承载力的规划和决策。

目前,在中国国家公园游憩研究实践中,需要以处理好人地关系为核心,保证人类游憩行为与生态系统的和谐可持续性,在借鉴西方主要理论方法的同时,结合国内国家公园的具体地域系统,选取适合的技术指标,构建相应的技术体系。在可持续发展科学方面,可以以社会-生态系统(Social-Ecological Systems,SESs)为核心体系,分析国家公园地理空间内的社会子系统与生态子系统之间的耦合效应;结合优势、劣势、机会、威胁(SWOT)与层次分析技术(AHP),构建国家公园游憩利用的SWOT-AHP模型[18]。在评价技术方面,主要包括游憩适宜性评价和游憩价值评价。游憩适宜性评价是对国家公园的内部游憩资源环境、设施和服务进行科学评估,游憩价值评价主要是通过条件价值法(CVM)、旅行费用法(TCM)或选择实验法(CEM)、价值转移法(BTM)等技术手段衡量国家公园的游憩资源价值[21]。利用现代地理信息技术,精准落实国家公园各功能分区的边界和不同的治理模式,采用遥感监测与实地核查相结合的技术体系[22],提高国家公园的游憩管理效率。

3 研究框架构建

“国家公园”和“游憩”的界定问题意味着相关研究的框架构建需要从认识论维度出发,避免概念的混淆与研究出发点的原则性歪曲。根据研究趋势来看,中国国家公园游憩利用的研究数量基本上与国家公园建设的推进时间相一致,这说明国家公园游憩管理需要注重方法论,使理论研究以实践为目标,与实践相耦合。因此,在研究框架构建上,需要同时覆盖理论性问题与现实实践问题,从认识论维度推导至方法论维度。而根据前文对相关研究理论技术体系的归纳,国家公园游憩管理的研究框架在认识论维度上要涵盖主体层面、认知层面和行为层面。综上所述,在方法论维度上,从现实实践角度出发,研究框架的构建需要涵盖国家公园游憩利用与生态保育、经济发展、社会民生3个方面的关系。

3.1 认识论维度

3.1.1 主体层面 主体的认知指导着实践行为。首先,在主体层面,公益性是国家公园的基本特性之一,除了满足大众的游憩需求外,国家公园的游憩利用也涉及着周边社区民生与区域经济发展的利益福祉,这其中就涉及到国家公园利益相关者的冲突与诉求。利益相关者理论起源于20世纪60年代的企业治理研究,并在80年代后被引入了旅游研究领域[23],国家公园所涉及的利益相关者通常被界定为8个核心主体,包括国家公园管理部门、地方政府、社区居民、特许经营者、访客、科研机构、非政府组织、社会公众。

在国家公园游憩管理研究中,最主要的利益相关主体可以从国家公园的内外部视角分析。外部视角主要是游憩访客和社会公众,内部视角则是国家公园社区原住民,内外视角涉及特许经营者、地方政府和管理机构、非政府组织及科研机构等。主体层面的多方参与是推动国家公园游憩发展的重要力量,各利益主体的诉求与行为都是实现国家公园游憩利用可持续发展的重要因素。

3.1.2 认知层面 根据国家公园的根本宗旨,其游憩利用需要以科学的功能区划分为认知基础。这种功能区划分可以被认为是由内向外的“同心圆”模式[24],即由内向外依次为核心保护区、实验缓冲区、游憩利用区;也可以根据国家公园的自然化和偏远程度、访客密度、管理强度,划分为禁止利用的原始区域、限制接待的半原始区域、一般利用的半原始区域、服务接待的乡村区域、普通乡村区域[17];还可以将其划分为特别保护区、严格控制区、生态修复区、传统利用区[22]。

在充分认识并遵循国家公园功能区划分的基础上,游憩访客与社会公众的生态文明价值观,影响着其自身的游憩需求与游憩过程中的生态环境保护行为;国家公园社区原住民对游憩开发的态度与参与意愿,影响着国家公园游憩资源的开发、游憩产品的规划等问题;地方政府与国家公园管理机构、特许经营方、科研机构与非政府组织所采取的策略,也直接或间接影响着国家公园游憩利用的进展与效果。

3.1.3 行为层面 在行为层面,国家公园的游憩研究可以划分为3个视角。其一,是外部视角的访客游憩活动研究。例如游憩体验的满意度评价,访客游憩活动中的亲生态行为等。其二,是内部视角的社区原住民游憩参与研究,例如有关原住民的生态移民与安置情况,对游憩开发的态度与参与状况等。其三,是涉及内外视角主体的游憩管理研究。

国家公园的游憩管理又可划分为游憩访客管理、游憩资源管理、游憩服务管理3个方向:①游憩访客管理包括了解社会公众的游憩需求,分析访客对国家公园游憩资源的使用情况,探索适合国家公园当地自然与人文生态资源情况的访客管理模式,引导和规范访客的游憩行为,减少游憩活动对国家公园生态环境资源的破坏。②游憩资源管理指游憩利用区的景观管理,涉及生态环境和动植物资源等,也涉及有关游憩开发过程中的土地权属冲突,或是在资源获取上的利益补偿冲突、收益分配冲突等。③游憩服务管理涉及游憩体验满意度的内外部交通网络等游憩基础设施和科普解说体系等。

3.2 方法论维度

国家公园游憩发展的目标定位涉及生态环境保护、区域经济发展、社会效益与文化遗产传承等多个方面。在方法论维度,国家公园的游憩利用与生态保育、经济发展、社会民生之间构成联动发展的框架体系,其中,生态保育是游憩利用的基础和前提,经济发展与社会民生既是游憩利用的必要条件,也是游憩发展的间接目的。

3.2.1 游憩利用与生态保育 游憩活动存在高度集中性的显著特征,因此游憩利用与生态保育之间的矛盾冲突是国家公园建设与管理领域最主要的研究内容之一。要研究并解决游憩利用与生态保育之间的矛盾冲突,一方面,需要对国家公园的动植物、空气、水质、地质、土壤等资源进行科学化监测和分析,进一步建立国家公园自然资源数据库,设计各种管理和限制措施。另一方面,有关游憩活动的设计和规划也要以促进生态文明进程为内在宗旨。通过合理开发游憩产品和科学化的监督与管理,使访客的游憩行为遵循国家公园的生态保育原则,令游憩访客在领略国家公园生态景观的同时,也能够树立和加深生态文明观念,提升环境保护知识和技能。

3.2.2 游憩利用与经济发展 有关国家公园游憩利用与经济发展的研究大体可分为2个方向:①国家公园游憩发展的资金筹措与管理。国家公园游憩开发与管理的资金来源和使用情况直接影响着游憩产品的开发、游憩服务基础设施的建设、游憩活动的监测等,进而也影响着国家公园的生态环境资源保护,影响着社区原住民生产生活的协调。②国家公园游憩利用对区域经济发展的作用。国家公园(尤其是发展中国家的国家公园)的设立能够成为推动周边乡村发展的重要力量,其自然资本能够为区域经济发展带来重要的生态价值转化。当代社会的旅游业对区域经济发展的作用愈发显著,而国家公园的位置大多较为偏远,周边社区的产业形式较为传统,经济发展较慢,因此合理的游憩利用不仅能为整体的国家公园建设及生态文明建设增加资金来源,也能够对其区域扶贫事业带来一定贡献,带动周边区域的经济发展,提高周边区域民众的生活水平。

3.2.3 游憩利用与社会民生 国家公园作为社区原住民长期生活的家园和情感的归属,是地域社会系统和民族文化系统的重要背景。早期的国家公园理念常常会把国家公园的自然环境与当地门户社区分开对待[25],但事实上国家公园的游憩利用与周边的门户社区存在着相互依托的关系[23]。目前学术界已基本认同门户社区对国家公园游憩利用的重要性,将社区协调问题、原住民对游憩开发的态度和参与程度视为国家公园游憩发展的重要影响因素。从社区角度出发的国家公园游憩利用研究也可以分为2个方向:其一,是有关国家公园游憩开发对周边社区的正面与负面影响。一方面,国家公园的游憩开发可能会导致周边社区原住民的生产生活搬迁或重置,因而对其进行一定的经济补偿。另一方面,访客对国家公园的游憩体验,不仅包括游览欣赏国家公园自身,也会在往来进出国家公园的沿途社区停留,购买产品或服务,这意味着国家公园的游憩产品能够吸引访客在门户社区进行一定的消费,从而为门户社区的经济收入带来积极影响。但同时,国家公园的游憩开发往往也会引发与社区原住民之间的矛盾冲突[26],其冲突主要围绕着搬迁安置、资源使用限制、利益补偿、游憩收益分配[27−28]。因此,国家公园游憩利用需要探索社区共建或多方参与等模式,调整利益分配机制等。其二,是社区参与对国家公园游憩利用的作用。门户社区在国家公园游憩发展中的参与能够从社会民生视角为国家公园管理部门的决策提供信息和思路。同时,国家公园社区原住民对当地的自然生态资源情况有着较深入的了解,拥有当地历史传承的文化习俗和独有的地方性知识,因此原住民可通过为访客提供饮食、住宿、出行等一系列的涉及独有条件或知识技能的游憩服务参于国家公园游憩发展。此外,社区原住民对旅游业的态度被认为是动态变化的[29],有可能存在“愉悦”“冷漠”“烦恼”“反抗”等阶段[30]。因此,社区原住民对国家公园游憩开发的态度是影响门户社区游憩参与的重要因素,进而也是影响国家公园游憩利用的重要因素。

4 结语

国家公园的自然生态资源中,蕴藏着价值深厚的休闲资源、商业资源、教育资源。结合国家公园“实现国民利益”这一功能定位,目前全球各国都以“游憩”作为国家公园资源价值转化的主要实施途径。国家公园的游憩利用是在保护生态、环境、资源的前提下,允许访客进入国家公园的特定区域开展游憩活动,以增进公众福利,促进国民认同。要推动国家公园的整体可持续发展,使国家公园建设与生态文明建设相得益彰,国家公园的游憩管理研究是极其必要和重要的。

中国国家公园游憩利用中必须面对和处理的问题包括生态环境、游憩产品、游憩服务和游憩管理体系、经济发展与社会民生等问题。这些问题交织在一起,需要跨学科的研究视野才能应对,其理论技术体系包括认知层面的哲学和自然科学视野,以及实践层面的社会学、人类学、管理学等社会科学视野;常用的理论技术工具则包括游憩机会谱理论,可接受的改变极限理论,游客体验与资源保护理论。认识论维度上国家公园游憩管理的研究框架,是由主体到认知再到行为层面的立体结构;从方法论维度上国家公园游憩管理的研究框架,是游憩利用与生态保育、经济发展、社会民生之间的联动发展体系。