对“航班串”延误传播动力学过程的分析与应用

□ 北京航空航天大学 杨 杨 李 悦/文

“航班串”作为航空运输系统中的典型信息结构,是延误传播的主要媒介。航空公司指派同一架飞机执行多个航班任务,使得航班之间建立起“航班串”的前后序关系,大幅提高了飞行资源的利用效率。然而,在前序航班发生延误的情况下,将可能出现前序航班的延误直接或间接向后序航班传递的动力学过程,造成局部甚至全局的链式效应、次生效应,波及影响航空运输系统中各个关键运行单元的运行效能,例如,空管运行、机场运行、航空公司运行等。

研究“航班串”延误传播动力学过程的意义

近年来,国内外学者对“航班串”延误传播现象做了研究分析。如美国2015年前序航班造成40%的国内航班起飞延误,西班牙2018年前序航班造成至少54%的起飞延误(在伊比萨岛,该比例甚至高达83%)。类似现象也发生在我国,根据飞常准民航大数据研究院发布的研究报告,我国2016年7月首飞航班的起飞延误率仅26%,后序航班的起飞延误逐渐增加,而末班的起飞延误率已达49%。由此可见,从“航班串”的内在结构入手,研究“航班串”延误传播的动力学过程,不仅是深挖延误传播机制、精准制定延误消解措施的理论需要,也是航空运输系统的运行效能提升、运行秩序维护的现实需求。

在“航班串”延误传播动力学过程研究方面,国外学者提出了一种具有启发性的图模型,采用有向含权图模型对“航班串”延误传播动力学过程进行建模,求解得到(1)机场注入延误(由“航班串”导致的该机场增加航空运输系统的总延误),(2)机场吸收延误(由“航班串”导致的该机场减少航空运输系统的总延误)和(3)机场传播延误(由“航班串”导致的该机场既不注入又不吸收延误,而是“转发”任何接收到的延误。从传播延误过程看,可以细分为传出延误和传入延误)等动力学状态,即从整体上刻画某机场某运行时段对整个航空运输系统的延误影响“贡献正负值”。例如,纽约地区机场群的注入延误占美国全部机场的15%,传播延误占美国全部机场的9%。

本文以我国“航班串”延误传播动力学过程为研究对象,采用一个实际运行“航班串”案例,引介上文国外学者提出的基础模型。从时空网络(Time-space Network)新角度,详细分析航班与航班、时段与时段、机场与机场、区域与区域之间的延误传播动力学过程。采用上述分析模型对我国2018年224个机场组成的全国机场网络进行研究,初步考察30个核心机场的动力学状态,以及全国机场网络的拓扑结构与“航班串”延误传播动力学之间的相互作用。

对“航班串”延误传播动力学过程的时空网络分析

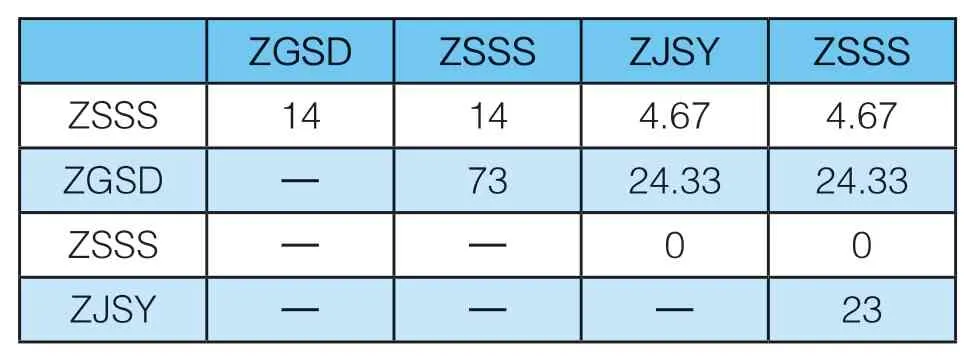

结合2018年1月5日的实际运行“航班串”示例(运行数据详见表1,包括四个航段,涉及三个机场),采用上述基础模型进行分析,结果详见表2,主要步骤如下:

第一步:从“航班串”运行的第一个机场(即ZSSS机场)开始计算。第一个航段(航班号DKH1005)的起飞延误为14分钟,即ZSSS机场生成延误14分钟,并向ZGSD机场的传播延误为14分(ZSSS机场传出延误14分钟,ZGSD机场传入延误14分钟)。亦即ZSSS机场向全国机场网络注入了延误。

第二步:飞机抵达ZGSD机场并再次起飞。第二个航段(航班号DKH1006)的起飞延误为87分钟,比前序航班的起飞延误多73分钟,说明ZGSD机场生成延误为73分钟,剩余14分钟则为传播前序航班的起飞延误。

第三步:飞机抵达ZSSS机场并再次起飞。第三个航段(航班号DKH1127)的起飞延误为29分钟,比前序航班的起飞延误少,说明ZSSS机场生成延误为0分钟,而本场的起飞延误均为前序航班带来的传播延误,按比例分解,则第一个航段中ZSSS机场的传出延误4.67分钟,第二个航段中ZGSD机场的传出延误24.33分钟。因此,通过第三个航段,ZSSS机场不仅未向全国机场网络注入任何延误,而且还吸收了部分延误。

第四步:第四个航段(航班号DKH1128)的起飞延误为52分钟,比前序航班的起飞延误多23分钟,即ZJSY机场的生成延误为23分钟,而传播延误为29分钟,包括第一个航段中ZSSS机场的传出延误4.67分钟,第二个航段中ZGSD机场的传出延误24.33分钟。

进一步考察上述案例中航班与航班、时段与时段、机场与机场、区域与区域之间的延误传播动力学过程,表3给出了“航班串”延误传播动力学过程的时空网络分析结果。具体而言,基于上述“航班串”,ZSSS机场的总传出延误为37.34分钟,均由08∶34实际起飞的DKH1005航班产生,并直接影响了ZGSD机场10∶54时段(延误14分钟),间接波及影响了ZSSS机场15∶46时段(延误14分钟)、ZJSY机场19∶41时段(延误4.67分钟)、ZSSS机场00∶04时段(延误4.67分钟)。而对于ZSSS机场的总传入延误为139分 钟,其 中,ZSSS机场15∶46时段分别受到ZSSS机场08∶34时段的传入延误14分钟、ZGSD机场13∶57时段的传入延误73分钟,以及ZSSS机场00∶04时段分别受到ZSSS机场08∶34时段的传入延误4.67分钟(可称为“自传播延误”)、ZGSD机场13∶57时段的传入延误24.33分 钟、ZJSY机场21∶34时段的传入延误23分钟。总体而言,ZSSS机场的传出延误小于传入延误,即可认为ZSSS机场吸收了全国机场网络中的101.66分钟延误(传入延误与传出延误差值)。同理,ZGSD机场注入延误为107.66分钟,ZJSY机场吸收延误为6分钟。因此,通过对“航班串”延误传播的时空网络分析,可以精细化评估航班与航班、时段与时段、机场与机场、区域与区域之间的延误传播动力学过程。

表1:实际运行“航班串”示例(2018年1月5日)

表2:基于实际运行“航班串”基础分析的机场传播延误状态(单位:分钟)

表3:基于实际运行“航班串”时空网络分析的机场传播延误状态(单位:分钟)

图1:30个核心机场起飞延误在全国机场网络中的占比(2018年全年实际运行数据)

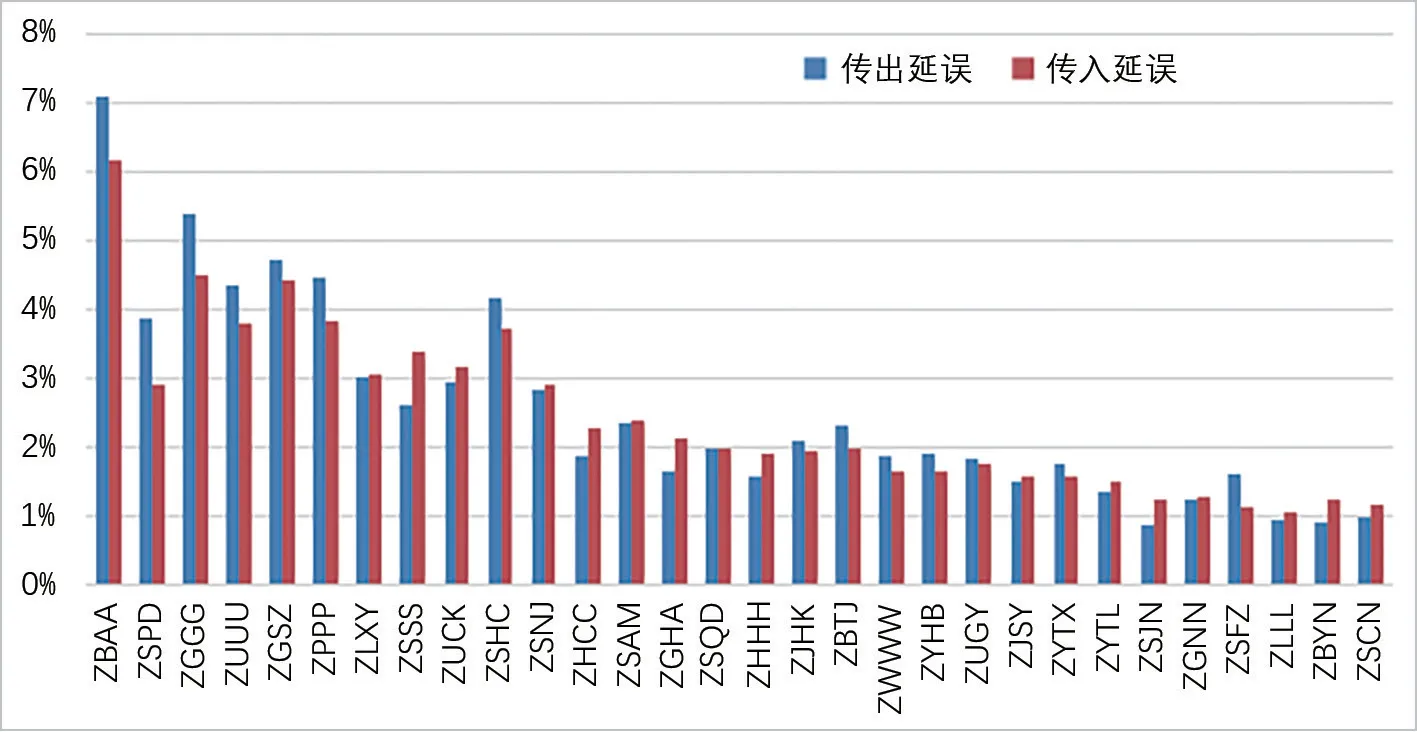

图2:全国30个核心机场的传出延误与传入延误分布

图3:全国30个核心机场的传出延误与传入延误的差值分布

在全国机场网络延误传播研究中的应用

对我国机场网络实际运行数据进行挖掘(包括224个机场2018年全年运行数据,共约6000000条航班运行记录),图1给出了其中30个核心机场起飞延误在全国机场网络中的占比情况。

图2给出了30个核心机场传出延误与传入延误在全国机场网络中的占比,图3则考察了2018年30个核心机场传出延误与传入延误差值的分布情况,可以看出传出延误、传入延误虽然与起飞延误呈现相似的分布特征,但不同机场的传出延误、传入延误之间的大小关系呈现差异性。在30个机场中,共有15个机场的传出延误大于传入延误,即向全国机场网络注入延误,而其他15个机场的传出延误小于传入延误,即吸收全国机场网络的延误。

具体而言,ZPSD机场起飞延误的占比3.4%,排名全国机场第7位,但其注入延误占比最大(10.94%)。而ZSSS机场的起飞延误占比达到2.75%,排名全国机场第9位,其吸收延误占比最大(8.83%)。造成上述差异的原因之一可能是,ZPSD机场以国际长距离的始发航班为主,处于“航班串”结构中的前序航段,ZPSD机场的起飞延误对全国机场网络的传播范围和波及程度均较大,而ZSSS机场以国内短距离的过站航班为主,处于“航班串”结构中的后序航段,则主要是吸收前序航班“携带”的起飞延误。此外,ZSQD、ZGNN、ZLXY等机场的传出延误与传入延误基本相互抵消,即对全国机场网络而言,可认为这些机场仅传播了其他机场产生的延误。上述结果提示在进行全国机场网络延误传播的研究中,除了考虑网络拓扑、飞行流量、延误分布、延误原因等因素外,“航班串”延误传播动力学(以及飞行流量内在结构,特别是航班在“航班串”中的次序)也是理解航班延误传播机制不可忽视的因素之一。

图4初步探讨全国机场网络拓扑结构与“航班串”延误传播动力学之间的相互作用,可以看出,注入延误机场(记作红色圆点,大小与注入延误正相关)主要分布在网络边缘节点,而吸收延误机场(记作蓝色圆点,大小与吸收延误正相关)则集中于网络中间节点。特别是京津冀、长三角、珠三角、成渝等机场群的注入延误较大,而华中地区的机场群吸收延误较大。

图4:全国机场网络拓扑结构与“航班串”延误传播动力学的相互作用

当然,上述结果仍是初步研究结果,旨在初步提出分析航班延误传播这一复杂现象的新视角。系统完备地刻画“航班串”航班延误传播动力学、内在机制等仍需进行大量的基础研究工作。此外,对于全国机场网络拓扑结构与“航班串”延误的共演传播机理,以及面向实际运行效能提升的因果推理、推演干预、抑制免疫等延误管理策略设计,均为下一步的研究方向。