异体关系判定原则新论

秦冕

(渤海大学 文学院,辽宁 锦州 121013)

定义是判定的依据。本文采用李国英先生对异体字的定义,即“异体字是为语言中同一个词而造的,同一个字的不同形体,并且这些不同的形体音义完全相同,在使用中功能不发生分化”[1]。根据这一定义,要考察一组字是否存在异体关系,一要判断它们是否为同一个词而造;二要判断它们音义是否完全相同;三要判断它们的记词功能是否分化,也就是音义关系是否发生变化。根据这三个区别性特征,可以从概念的角度对异体字做出限定,不过仅从概念入手是不足以支撑复杂的异体关系判定工作的,判定异体关系最大的难点在于如何将异体关系与其他字际关系区分开。

学界对于字际关系划分的探讨从未停止,成果显著却存在诸多问题。究其原因,一方面,不同的字际关系概念发轫于不同的观察角度,具备各自的区别性特征,概念之间原本没有交叉纠缠之处,而当前学界却多将目光置于字际关系概念的辨析上。另一方面,字际关系的判定与汉字史的研究息息相关。随着历朝历代的演变,汉字的历史层次变得十分复杂,一些具备相互关系的字组之间往往先后甚至同时具备不同的字际关系特征,这才是影响字际关系判定的症结所在。总而言之,字际关系判别不清的原因在于字料本身的复杂性而非字际关系的概念存在交叉,正如李运富先生所言,交叉的不是概念而是字料,材料与概念混同,导致字际关系越辨越乱[2]。

而字际关系的交叉往往是有规律的,一些字际关系的交叉并不违背汉字整理与发展的逻辑,如“綫—线”,从不同的角度看,其既具备古今关系,又具备异体关系,还具备繁简关系,硬要让这类字料“择一而从”并不具备实际意义。而那些存在矛盾与分歧的字料才是真正需要明确字际关系的对象。因此,本文对于异体关系的判定不执著于概念辨析的泥沼,而是以问题为导向,在理清异体关系与其他字际关系或用字情况之间的理论区别后,找出异体关系判定过程中所出现的规律性问题,将判定的焦点落实到具体问题的解决上,明确哪些字料既可具备异体关系又可具备其他字际关系,哪些字料是异体关系独有却被误判为其他字际关系的,哪些字料是不具备异体关系而被误判为异体关系的,由此提出具有实用价值的判定范式,尽可能多地解决异体关系判定过程中出现的诸多问题,指导异体关系判定实践。

一、部分异体字与狭义异体字的判定原则

裘锡圭先生将用法完全相同的字称为狭义异体字,将用法部分相同的字称为部分异体字,两者合在一起称为广义异体字[3]198。根据李国英先生的定义[1],部分异体字本不能算作真正的异体字,且部分异体字所包含的情况多而复杂,常与通假字、分化字、古今字、连绵词的不同写法等情况交杂在一起,不利于异体字的整理。然而《汉语大字典》(第二版)(简称《大字典》)、《通用规范汉字表》等权威性字书、字表均将狭义异体字与部分异体字共同收录,这是因为二者能够分别在不同层面上发挥作用。狭义异体字的整理主要在学术层面发挥作用,因为一旦把部分异体字纳入异体字的整理范畴,许多音义部分相同的字形将会被取消,但实际上这些字形的记词职能并没有完全被保留下来的字所取代[4],这会影响表达的准确性,造成学术研究上的不便。广义异体字的整理主要在应用层面发挥作用,汉字整理的任务就是要告诉人们使用汉字时要用哪一个、不用哪一个,因此将部分异体字也作为整理的对象是具有合理性的。故而为了兼顾学术研究与汉字整理两方面的需要,既要将部分异体字纳入异体关系的判定范围,也要将其与狭义异体字加以区分,以免产生混淆。

如“采”组异体字。

部分异体字往往与其他字际关系相互重合,如“寀”“埰”“埰”亦可视为“采”之通假字、古今字等,故本文仅在此节对部分异体字进行讨论,下文所说的异体字均不包括部分异体字,唯指狭义异体字。

二、通假字与狭义异体字的判定原则

学界对于通假字的界定目前仍存在分歧。普遍观点认为本无其字的文字借用现象叫作假借,本有其字的文字借用现象叫作通假。王力、郭锡良、李玲璞、杨五铭等均持这一观点。其实,从文字借用的途径看,通假可分为四种类型:(1)本无其字的借用;(2)本有其字的借用;(3)本无其字,但后来又产生了后造本字;(4)同源字的通用。其中,前三种类型是不易区分的,而且无论是本有其字、本无其字还是后造本字,本质上反映的都是同音借用的关系,不妨归于一类进行讨论。真正需要与这种同音借用现象区分开的是第四种同源通用现象[7]。“新词因词义引申而派生后,便孳乳出相应的新字。新字的字义已由发源字分化出来,但是,由于过去长期的习惯,在新字尚未被完全习用的过渡阶段,有与发源字通用的情况,这就是同源通用字”[8]54。从学术研究的层面看,同音借用字属于文字的借用,而同源字通用属于同源字分化的一个过渡阶段,二者的性质不同,应该予以区分。但从实际应用的层面看,将二者混称为通假字加以整理也是可以的。因此,本文所说的通假字就包括同音借用字与同源通用字两种类型。

无论是在字义、字音还是在字形上,由同音借用字与同源通用字共同组成的通假字都与异体字存在本质区别,那些因通假而产生的一个字的某个读音或义项在原则上不能作为判定异体关系的依据。

早:《说文》:“早,晨也。从日在甲上。”

但是有一些通假字由于长期沿用,经社会约定俗成,其借义反而比其本义显著度更高,导致本义已经被废止。对于这样的字不应拘泥于它的本义,而是要根据它的记词功能和文献用例来整理其异体关系。

如:僚—寮。“僚”在《大字典》中有三个读音,分别对应着不同的意义系列。

(1)liǎo。①美好;②戏。

(2)liáo。①官;②一起做官的人;③朋友;④古代把人分为十等,僚为第八等;⑤姓。

(3)lǎo。同“獠”。魏晋以后对西南一带部分少数民族的通称。

“美好”这一义项本为“僚”字本义,但因其假借为“官僚”之“僚”而获得与“官”相关的意义系列,并且被广泛使用,此后其本义反而逐渐废弃。而“官僚”义的本字为“寮”,《大字典》由此沟通了“僚”与“寮”的异体关系。这一做法是具有合理性的,虽然“僚”之“官僚”义为借义,但这一借义的显著度已经超过了本义,在后世文献中只见借义而不见本义。因而在判定“僚”之异体字时便不能因为其本义为“美好”就与其他具有相同义项之字系联,也不能因为“官僚”为其借义,就不将它作为异体关系的判定依据。而“僚”的第三条义项“部分少数民族的通称”亦属于假借用法,其本字为“獠”,但因这一借义并不常用,故而不将其作为判定异体关系的依据。

三、分化字与狭义异体字的判定原则

所谓分化,是指将原来由一个字所承担的多项职能改由两个或两个以上的新字分别承担,原来承担多项职能的字称作母字,而为了区别而产生的新字可称作分化字。裘锡圭先生从字形的角度对分化字进行了全面的分类,包括“跟母字仅有笔画上的细微差别”“加旁或换旁”“与母字字形不相关的分化字”以及“异体字分工”四种[3]214-226。

首先,从义项上看,汉字有本义、引申义和假借义,每一种意义都可以分化出新字,但无论是哪一种分化字,其目的都是为了分担母字的某一项职能,原则上都与母字的义项不再相同,因此分化字与异体字存在本质区别,在判定时应该予以区分。如母与毋、奔与卉、取与娶、张与胀、午与啎、潦与涝等,都不能视为异体关系。

然而,汉字在分化与使用的过程中亦存在不易区分的特例。如馮—憑,馮字本义为马疾行貌,由于引申而有愤怒义,又因假借而有依凭义,在馮的基础上加心旁既可以分化出它的愤怒义,又可以分化出的它的依凭义,从义项上看二者无别,但不能够判定为异体关系,而仍为分化关系[10]43。对于这类分化字,不应固守义项上的对应,要从汉字发展的角度追根溯源,判断二者之间的关系。

其次,类化字的归属问题。陈青认为类化字大致可分为四类:(1)个体文字内部的构件趋同现象,如需—。(2)个体文字或个体文字的构件与其他字或其他构件之间的趋同现象,如“朔”写作“”,受其影响“霸”字也写作“”。(3)由上下文书写环境引起的加旁换旁现象,如火伴—伙伴。(4)由语义类聚导致的字形类化,如斤—釿、柴—祡、果—祼[10]23。从音形义关系上看,类化字与异体字一样不会造成读音的变化,(1)(2)两种类化字造成了字形的改变但未造成字义与职能的变化,因此可与原字构成异体关系。第(3)种类化字相较于原字来说记词职能发生变化,且只承担了原字的某一义项,与原字构成分化关系。第(4)种从举例上看,斤—釿一类属于类化字分化了原字的某一义项,可以与原字构成分化关系,而柴—祡、果—祼一类,原字只充当声符或义符,与后造字之间无相同义项,不存在严格的分化关系,这类情况似更符合汉字的造字方法而非类化。若将此类排除出类化字之外则可以看出,类化字与原字之间或存在异体关系,或存在分化关系,在判定时应予以重视。

再次,分化字中有一部分累增义符字,虽增加义符后其字形与母字相别,但其音义都没有发生变化,其产生原因实为母字“古义深曲,加偏旁以表之者也”。对于这类字,虽然是由于分化而产生,但仍可以根据音义关系视其为异体字。

如:桌—槕。

桌:(1)几案;桌子。(2)量词。(3)同“卓”。①高明;高超。②姓[9]1283。

槕:同“桌”。《生绡剪》:“无寒将小厮收了,就如折迭槕子一般。”[9]1354《八旬万寿盛典》:“又顺天府属迎驾之九十岁以上至七十岁以上老民六十四名恩赏银牌各一面饽饽十二槕。”

“槕”为“桌”之累增义符字,其字音未发生变化,从文献用例上看,“槕”与“桌”同样可表“桌子”“量词”的含义。而“桌”义项(3)同“卓”属于通假义,不影响异体关系的判定,因此“桌”“槕”二字可以判定为异体关系。

最后,异体分工作为一种公认的文字分化方式,亦可能给异体字与分化字的判定带来混淆。如雅—鸦,“雅”与“鸦”本是一字异体,表示鸟名的“鸦”也可以写作“雅”。元白贲《百字折桂令》:“千点万点老树昏雅。”明董应翰《易鞋记·登程》:“就是飞雅也念故园归。”而表示美好含义的“雅”也可以写作“鸦”。《集韵·马韵》:“雅,正也。或从鸟。”《篇海类编·鸟兽类·鸟部》:“鸦,娴鸦也。”但后来通过分工,“雅”仅表示“美好”义,而“鸦”只表示“鸟名”义。与之相同的还有猶—猷、事—史—吏、耶—邪、享—亨等。从共时的角度看,“鸦—雅”这类字确实在某一阶段存在异体关系,而分化之后,这些字便分别具备了不同的音义与用法,故而不宜再判定为异体关系。

四、俗讹字与狭义异体字的判定原则

清代以前,异体关系的指称是不固定且不唯一的。古代字书常以俗讹字指称异体关系,如《古俗字略》就是一部专收异体字并沟通正异关系的字书。其实俗讹字并不完全等同于异体字。首先,俗讹字并不是同一种用字现象。某一形制下的俗字有可能经过社会的使用流通而进入正字行列,但讹字从本质上看是一种文字的误写现象,不能轻易转变为正字。《辞海》认为俗字是异体字的一种,这种说法并不完全准确。张涌泉认为,俗字是区别于正字而言的一种通俗字体,并将俗字分为增加意符、省略意符、改换意符、改换声符、类化、简省、增繁、音近更代、变换结构、异形借用、书写变异、全体创造、合文13类[11]44-117。其中,除了音近更代、异形借用(同形字)、合文这三种类型外,其他类型俗字均是由于笔画或偏旁的增损或变异造成的,音义关系并未发生变化,在原则上都与其正字形成异体关系。

讹字是指由于抄写或雕刻错误而产生的字。讹字的使用范围非常有限,本可不必对其做字际关系的整理,但有一部分讹字又已经进入文献或是被字书所储存,这就说明它们已经过社会使用积非成是,这一类讹字与俗字一样,只要不是借用其他字的读音或形体,都可以算为异体字。还有文献中存在的避讳字、佛经专用字、道藏专用字、个人造字、某个阶层或社会团体用字等,也可按照俗讹字的原则进行异体关系判定。对于上述情况一一举例如下。

《集韵·至韵》:“地,或作坔,唐武后作埊。”“埊”为武周新字。地—埊为异体关系。

五、简化字与狭义异体字的判定原则

异体关系与繁简关系之间存在着大量的重合现象,故而常有人将简化字直接视为异体字,如《大字典》中就以“简化字”和“类推简化字”这两个术语指称一部分的异体字[9]18,足见二者联系之深。不过繁简关系包含的文字现象非常复杂,其中有部分简化字是与异体字截然不同的,对于这部分简化字需要特殊判定。

繁简字是繁体字和简化字的简称,主要是指字的笔画多少而言,一般是一个汉字在演变中的笔画多少的不同形式[12]。连登岗先生将《简化字总表》中的繁简字分为一般简化字、异体字、归并字、代替字四类[13]118。这一分类方式本质上是从音义关系入手划分出来的,贴近异体关系的主要特征,故而本文借此分类方式对比繁简关系与异体关系的异同。

一般简化字指由繁体字形演化而来的,其读音、义项与繁体字完全相同,仅仅是字形不同,且均为同一词而造,这种繁简关系亦属于异体关系。如标—標、办—辦。

归并字指在两个或两个以上的意义(或音义)不同的繁体字中选取一个作简体字形,将所有繁体字的字音与义项并于其一身而产生的简体字。这种归并字包含异字归并(包括同音异义字与异音异义字)、通假字归并、古今字归并三种情况。无论是哪一种归并方式,归并字的音义皆不同于繁体字,这种繁简关系与异体关系具有本质区别。

代替字是指用一个繁体字的音义代替另一个繁体字的音义,其本来的音义废止。即以A代替B,A原本的音义废止,只通行B的音义。这种代替字包含同音代替和异音代替两种情况。从现行的文字体系看,A原本的音义已经废止,与B的音义完全相同。从功能上看,二者虽不是为同一个词而造,但都记录了同一个词。前文已经说过,那些借义通行,本义为借义所专之字可以判定为异体字,故而将这类字判定为异体关系也能说得过去。如极与極。极在《说文》中的释义为“放在驴背上用以载物的驮架”,不过此字罕见于古书之中,新中国成立后,极便用为極的简化字,本就罕见的本义便完全废止了。这样一来判定二字为异体关系便也并不会对古文的释读产生多大的障碍。

根据类别对比可以发现,异体字与简化字确实存在大量的重合现象,不过简化字中的归并字属于例外,这种归并字的来源复杂且与异体字有着分明的界限,故而在判定异体关系时要将这类简化字排除在外。

六、古今字与狭义异体字的判定原则

关于古今字,段玉裁将其定义为“凡读经传者,不可不知古今字。古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋、宋为今”。可见,古今字是相对而言的,同一个词在不同的时代用不同的字表示,先者的为古字,后者的为今字,合称古今字。古今字反映的是一种历时的一词多形现象,但与异体关系不同的是,古字与今字所记录的义项可以完全相同也可以部分相同,而具有异体关系的一组字其义项必须完全相同。古今字反映的是时间上的对应关系,既可以由于通假而产生,也可以由于分化而产生,亦可以由于异写异构而产生,可以说古今字料所涵盖的内容是非常复杂的,故而关于古今字这一概念是否继续沿用的争议越来越大,本文仍将古今字单列是因为很多字书或古籍注释仍然包含着大量的古今字说法,故而仍要分清这些古今字料哪些可以判定为异体字,哪些不可以。

如:塊—块。

塊:本义为“土块”。《说文》:“凷,墣也。从土,一屈象形。块,凷或从鬼。”徐锴系传作“俗凷从土、鬼”。朱骏声通训定声认为当作“从土,鬼声”。

块:“塊”的简化字[9]459。

可见,在经过字体转写、简化、书写变异而产生的古今字形中,古字废弃不用,今字未发生分化者均可以判定为异体字。

七、隶定楷化形体与狭义异体字的判定原则

隶书是古今文字的分水岭,汉代经学家们出于学经和传经的需要,常把本来用先秦古文字书写的经文转写为当时通行的隶书,并称之为“隶古定”,简称“隶定”。随着楷书的通行,古文字又被按照一定的原则和方法转写为楷书,这就是汉字的“楷化”,但学者们往往仍用“隶定”一词表示“楷化”的概念。与隶定、楷化形体相对应的是由字体自然演变而形成的传承字体,一般称为“隶变字”。同一字形的隶定形与隶变形反映的是这一字形的古今书写差异,并不涉及记词功能的变化,当属异写关系无疑。但由隶定、隶变之差而产生的异体关系往往具有复杂性。

以“乃”字为例。《说文》:“乃,曳词之难也。象气之出难。”乃字甲骨文作,金文作,从字形上看确为象形字,但所像之形目前学界仍无定论。《说文》当中收录了乃字的不同写法。

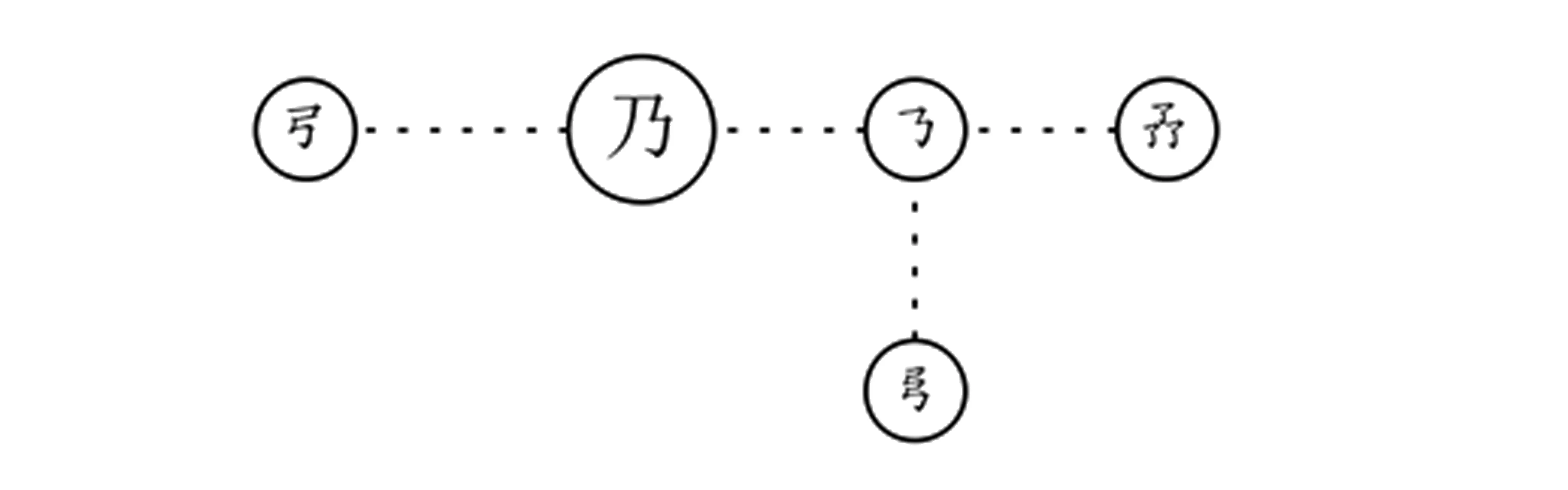

下面将这组异体字的关系以拓扑图的形式展示出来,见图1。

注:乃为字种正字,其余为其异体字;虚线代表异写关系

此外,楷书发展到现代还产生了大量的规范简化字形,其中包含着许多独体记号字与记号构件参构字,这些字形的出现亦为异体字的判定带来了难题,需要根据记号产生原因的不同分别为其制定判定原则,对于这一问题,可详见本人拙作《论记号构件在异写、异构判定中引发的问题及其处理原则》[14]。

八、专有名词和连绵词的不同写法与狭义异体字的判定原则

姓氏人名、事物名称等专有名词的产生往往有两种情况:第一种是借用同音字记录专有名词,之后往往会为这些专有名词另造新字,这些新造字可以看作是后出本字,而之前通行的字可以看作是借字,二者应判定为本借关系。这种本借关系产生的义项,并不能成为异体关系的判定依据。

如:師。

按:“師”在《大字典》中共有17条义项,前14项均与“众意”“职位”有关。而第15项:犬或猪双胎生者称“師”;第16项:同“獅”;第17项:“姓”,与其本义无关。此三项实为“師”之借义。《广韵·脂韵》:“獅,犬生二子。《玉篇·犬部》:“獅,猛獸也。”此二例中“獅”字,当是“師”之第15项、第16项意义的后出本字。第17项虽无后出本字,但仍非“師”之本义,乃是假借为姓氏。因此,在判定异体关系时不能因为这三条义项而判定“師”为“獅”的异体字。

第二种情况是有一些字就是为专有名词所造,如江、梅、桃等。那些为同一专有名词所造,且用法不曾分化的几个字,可以判定为异体关系,如—汨、桃—、梅—等。

连绵词中的每个字符在词中只是一个发挥记音作用的不成词语素,并没有实际意义,而且多具有临时性,所以它们之间往往不具备真正的异体关系。同一连绵词往往有多种不同写法,专门用来记录某个连绵词的字形为本字,其余写法的字形都可视为借字。与专名的处理办法一样,这些借字原则上都不作为判定异体字的依据。唯有那些专为同一连绵词所造,且用法没有发生分化的一组字才可以判定为异体字。如“嶙峋”与“磷”中的“峋”“”二字,除了用作连绵词外再无其他用法,故而可以判定其异体关系。

九、结语

字际关系的判定是复杂的,其原因并不是字际关系的概念存在交叉,而是经过历时演变后的字料本身存在着复杂的变化过程,异体字在这一问题上显得尤为突出。异体字内部存在层级系统性,一组异体字中任意一个成员都有可能产生其异写或异构形体,此时这一成员相对于由它产生的异写或异构形体来说属于父级字,而由它产生的异体字属于子级字,如此层层推衍开来,便构成了异体关系的层级系统。在这一系统中的每一个成员都有可能共属于其他的字际关系类型,这便为异体关系的判定带来了不小的难度,也是学界尚未出现一套统一完整的异体关系判定原则的主要原因。但当文字学者在整理和研究汉字时,难免要对这些纷繁复杂的特殊文字现象做一个归纳,以便深入研究,这样一来,告诉人们哪一类字应归属于哪一种字际关系,哪一类字可以同时属于哪几种不同的字际关系,制定字际关系的判定原则,就显得非常必要。这样做不仅有利于不同字际关系研究的进一步发展,加深汉字学的研究深度,还能为汉字整理、汉字教学、疑难字考释等工作奠定基础,亦可进一步将便利浸淫至汉字史的研究当中,可谓“打得一拳开,免得百拳来”。故而本文尝试以异体关系为主线,不仅从概念上对异体关系与其他字际关系或用字情况做出区分,还为异体关系判定过程中产生的典型性问题提出了具体的解决方案,在总结前人优秀成果的基础上,试图归纳出一套科学可行且兼具系统性的异体关系判定原则,以供学界参考与使用。

注释:

①复生异体字是指经历了异写与异构两种变化,或两次以上异写变化而产生的异体字,是汉字构形学下异写字与异构字之外的综合性异体字类型。