杭州市居民垃圾分类行为影响因素研究

——以社区融合为调节变量

文/顾玲怡 田 甜

一、引言

垃圾分类的这场“战争”已经迫在眉睫。从上海的“这是什么垃圾”的提问开始,全国垃圾分类政策随之拉开序幕。在疫情的冲击下,垃圾分类对环境安全与卫生的重要性也日益显著,成为了疫情防控的关键一环。眼下,中国已经开始了新一轮的垃圾分类运动。只是这一次,不同以往。随着我国经济快速发展,“垃圾围城”等环境问题日益凸显,我国加速推行垃圾分类制度,全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动、成效初显,46 个重点城市先行先试,推进垃圾分类取得积极进展。2019 年起全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,到2020 年底共计46 个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统,预计2025 年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。

垃圾分类能否得到有效实行,关系环境健康,人民的生活水平,加强垃圾分类可以更好满足人们的需求、加强公共空间的安全性、促使人们养成良好的生活习惯。在城市和乡村,伴随经济超高速发展而急速累积的固体废弃物已经达到甚至超过了许多地区所能接受的临界点。由此引发的一系列问题已经成为潜在的社会不稳定因素。[1]

因此,本项目通过调查垃圾分类示范小区与普通小区之间的差距,从社区融合的视角分析了杭州市民对垃圾分类行为影响。可以准确有效地反映出杭州居民实施垃圾分类的现状与存在的问题。同时也为垃圾分类的发展与优化提供决策依据。

二、研究假设

2.1 自变量与垃圾分类行为

2.1.1 环保性、激励性与垃圾分类行为的关系及研究假设

随着环境的恶化,人们开始注重环境卫生,垃圾分类再次被人们重视起来。垃圾分类不仅提高了废品回收利用的比例,能源再生,也减少了环境污染,如果我们能够长久地重视垃圾分类的环保性,在平时生活中坚持垃圾分类,我相信在不久的将来,地球会恢复往日的生机勃勃。

目前一些社区推行经济激励政策,垃圾分类示范小区就规定居民可以通过参与垃圾分类获得一定的奖励。既往研究证明,居民对垃圾分类的参与度通常受到经济手段的影响。

基于此,提出假设:

H1:垃圾分类的环保性对社区居民进行垃圾分类具有正向作用

H2:社区政策的激励性对社区居民进行垃圾分类具有正向作用。

2.1.2 外界影响、群体规范与垃圾分类行为的关系及研究假设

随着人们文化与素质的提高,一些垃圾分类示范小区的居民在垃圾分类的大环境下愿意主动参与到垃圾分类活动中,我们应该向他们学习积极参与到垃圾分类活动中去。

部分社区改善了垃圾分类基础设施、开展了许多与垃圾分类有关的活动,一些垃圾分类示范小区加强了对垃圾分类的监管,使小区居民在垃圾分类方面受到更大程度的影响,社区与居民对垃圾分类越重视,人们社会责任感越高,人们便会逐渐接受垃圾分类这一行为,而且还会监督身边人进行垃圾分类,久而久之,垃圾分类将会成为我们生活中一个不可或缺的习惯。

基于此,本文提出假设:

H3:外界影响对社区居民进行垃圾分类有正向影响。

H4:群体规范对社区市民进行垃圾分类有正向影响。

2.1.3 自我效能、便利条件与垃圾分类行为的关系及研究假设

在要求人人进行垃圾分类的时代下,我们需要掌握充足的垃圾分类知识并学会运用起来,使垃圾分类深深融入我们的生活中,成为我们生活中不可或缺的良好习惯,垃圾分类示范小区就有比普通小区多做一步,经常为居民普及垃圾分类知识,让他们对垃圾分类有一个更深入的了解,相信垃圾分类会改善我们的社会环境。

随着垃圾分类知识的普及和垃圾分类基础设施的完善,人们垃圾分类会更加方便、我相信在如此便利条件下人们会很愿意进行垃圾分类,现在一些垃圾分类示范小区不仅用上了智能柜式垃圾箱,还设置了多个日常有害垃圾回收点和宠物粪便回收箱,也得到了一些成效。由此可得,社区垃圾分类设施越完备、对垃圾分类的实施力度越强,居民对垃圾分类的参与度就越高。

基于此,本文提出假设:

H5:自我效能的提高对社区居民进行垃圾分类具有正向影响

H6:便利条件对社区居民进行垃圾分类有正向影响。

2.2 垃圾分类态度的中介作用

态度是个体对具体的某一对象所持有的稳定的心理倾向。这种心理倾向往往蕴含着个体的主观评价以及由此产生的行为倾向性。居民在日常生活中所接触到的关于垃圾分类的激励性、环保性、外界影响、群体规范、自我效能、便利条件等一系列因素都会使居民对垃圾分类产生各自的想法与观点,进而做出相对应的垃圾分类行为。

因此提出以下假设:

H7:垃圾分类态度在垃圾分类影响因素与垃圾分类行为之间的关系;

2.3 社区融合的调节作用

社区融合指的是社区工作者通过整合社会资源,建立社会网络,促进社区居民平等享有公共服务、民主权利和社会福利,正常参与经济、政治、文化和社会生活,增强社区居民的团结性,提高居民对社区的满意度,进而形成社区和睦协调的状态。垃圾分类活动大多以社区为单位,涉及每位居民的不同生活方式,因此,社区融合程度将不可避免地对居民的垃圾分类行为产生影响。社区是居民的情感联系的纽带,居民的社区认同感越强烈,对所处环境就会越信任;是团体合作的黏合剂,能促使居民为了公共的利益进行垃圾分类;是居民社交沟通的平台,居民可以在情感与经济上获得社会的支持,同时团体也会给予个人压力,促使其形成一定的社会责任感。除此之外,社区通过在垃圾分类方面给予居民更多的权利与参与感,有利于社区更高效地解决环境问题[2]。因此,有理由认为社区融合度会影响居民的垃圾分类行为。

因此提出以下假设:

H8:社区融合程度正向调节垃圾分类态度与垃圾分类行为之间的关系;

2.4 研究框架的模型

本文根据计划行为理论模型中,主观规范、行为态度和感知的行为控制-行为意向-具体行为的路径,根据以上假设对模型进行进一步改进,如图1 所示。

图1 研究框架的模型

三、模型验证

3.1 样本情况分析

通过实地和网络两种方式问卷的发放,历时两个月的调研过程总共发放了308 份问卷,因为我们是扫二维码在线填写问卷,所有问卷的填写都符合要求,共回收问卷308 份,其中有效问卷308 份,有效率为100%。

在样本统计过程中,我们发现,在回收的308 份有效问卷中,我们的问卷发放对象男女比例较均匀,分别为42.53%和57.47%。通过观察年龄栏数据可知,我们所调查到的对象18-29 岁和30-49 岁的分别为65.58%和25.32%,5-17 岁和50-65 岁的人分别为1.3%和7.79%,可见,对“垃圾分类”活动更为重视者普遍年龄集中在18-49 岁,青年中年人较多。同时,社区的居住时长在5 年以上的占道40.91%,居住时长为一年以下、一年到三年和三年到五年的也分别占了13.64%、27.27%、18.18%;其中学历为专科或本科的占了64.61%的大比重;被调查对象的职业分为政府部门或事业单位或军队、社会团体或村居委会、企业、个体户、在校学生、退休、其他,学生所占比例较大,企业和其他职业次之,学生有38.64%,企业有29.55%,其他职业者7.79%退休人士占比较低,但总体能够较为均匀的反应杭州市居民的整体;被调查对象工资为2000 元和5000-10000 元的人占比最多,分别为31.82%和26.95%。这也更为准确反应本次问卷的普遍性。

3.2 信效度检验

3.2.1 信度分析

信度分析是指同一个测验对同一组数据被试测两次或多次,所得结果一致性程度。本项目在进行量表信度的检验时,将主要通过Cronbach's Alpha 系数这一指标进行检验。我们将所有样本进行了录入并对数据进行信度和效度分析,可靠性系数为0.962,由可靠性统计量表数据可知该数据有较高的质量,问卷设计有较好的架构,证明得出调查结果具有真实性和适用性。

3.2.2 效度分析

效度分析是指对设计的问卷的测量结果反映它所应该反映的客观现实的程度。本文采用的是结构效度,通过各个问题在每个因子上的载荷将问题分类。以此检验问卷中的属于相同理论概念的不同问题是否能落在同一因子上,如果属于相同概念的题都归为同一因子,则说明问卷有着很好的结构效度。

本项目数据表示样本充足度的KMO 系数为0.914,非常适合因子分析。Bartlett 氏球体检验的x^2 的统计值为4943.327,其显著性概率为0.000 且小于0.05%,这说明该变量具有相关性,样本数据适合做因子分析。

3.3 模型验证

3.3.1 中介效应验证

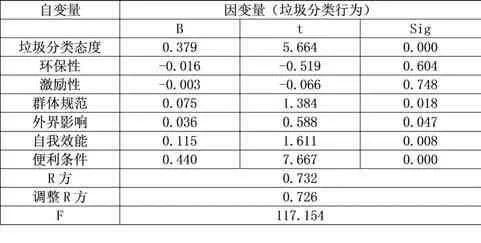

检验中介变量的中介效应,需要经过三个回归步骤:首先,测量自变量与因变量的关系,环保性、激励性P 值>0.05,对垃圾分类行为没有显著影响,因此假设H1、H2不成立;自我效能、便利条件对居民公众参与态度具有显著的正向影响作用;群体规范、外界影响具有正向影响作用,回归系数模型解释率达到了70.4%,假设H3、H4、H5、H6得到支持,其β 值应显著。

其次,测量自变量和中介变量的关系,得出自我效能对垃圾分类态度具有显著的正向影响作用;环保性和激励性对居民垃圾分类态度无显著影响作用,其β 值也应显著。

最后,将自变量和中介变量同时代入回归方程,测量二者与因变量的关系,此时,自变量与因变量的β 值比步骤1 的β 值要小,且不显著表示假设成立,显著则为部分成立,但中介变量与因变量之间的关系仍显著。前文已对验证了自变量与因变量、自变量与中介变量的关系,接下来,研究小组将自变量和中介变量同时代入回归方程进行回归验证分析。

由表1 可知,F 值显著,环保性、激励性、群体规范、外界影响、自我效能、便利条件和垃圾分类态度对垃圾分类行为的回归系数在p=0.05 的水平上均显著,垃圾分类态度和便利条件p 值为0,回归系数大于0,说明垃圾分类态度、便利条件对垃圾分类行为具有显著的正向影响作用,群体规范、外界影响、自我效能、便利条件P 值<0.05,回归系数均大于0,说明群体规范、外界影响、自我效能、对垃圾分类行为具有正向影响作用。由此可以证明假设H7成部分中介效应。

表1 中介变量的回归分析

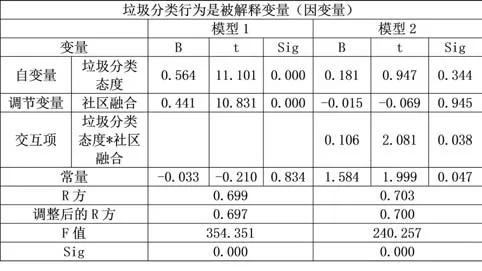

3.3.2 调节效应验证

检验调节变量的调节效应,需要经过两个回归步骤:我们将自变量与调节变量,即政策持有态度与社区融合放入回归方程,再将自变量与调节变量的乘积项,即政策持有态度与社区融合的交互作用放入回归方程。通过以上两步回归方程模型的比较,对社区融合的调节效果进行进一步的判断。

由表2 可知,交互变量政策持有态度*社区融合的回归系数是0.106,且通过了显著性检验(B=0.106,P=0.000),该步骤的判定系数是0.703,相比模型1 而言,模型2(△R2=0.700,△F2=240.257,P=0.000)得到显著性改善。因此,社区融合对垃圾分类态度与垃圾分类行为之间的关系具有调节作用,即假设H8:社区融合的增强会增强垃圾分类态度对垃圾分类行为的正向影响得到证实。

表2 调节变量的回归分析

四、结论与建议

本文研究了基于社区融合视角的居民垃圾分类行为,为破解垃圾分类难题提供了新的视角[1]。我们认为要解决垃圾分类实施不到位的问题,应从政府、社会和个人的角度出发,不仅是政府需要制定并宣传相关的法律法规,社会也要积极响应政府的决策,努力调动人们对垃圾分类的积极性,除此之外,居民个人也要相对的提高责任主体意识,重视垃圾分类。垃圾分类是由每户居民在私人空间展开的个人行为,但它也是一种集体行为。良好的垃圾分类行为能带来更好的生活环境,就单个居民而言,无论是否投入精力,环境都会得到改善,作为理性决策者的人们会在权衡利弊基础上做出是否要进行垃圾分类的决定。只有当居民的社会责任感足够高时,他们才会将公共利益放在首位,在投放垃圾时进行垃圾分类,这就需要不断增加居民与社区的融合度来实现。

本研究提供的启示包括:重视社区融合是解决当前垃圾分类治理困境的有效突破口。在垃圾分类治理中,首先我们要重视“自下而上”的力量,通过不同社区的特征与需求,采取相应的措施,发挥出基层组织和广大居民的力量。其次,垃圾分类是以个体为基础的社会活动,在举办这样的活动前,我们要重视对居民心理的研究,找到能够突破垃圾分类困境,有效激发居民进行垃圾分类的办法。当然,完善的垃圾分类基础设施是社区居民进行垃圾分类行为的根本保障。从长远看,建立健全环境法律法规、纠正全民生态观、积极发展社会组织的参与作用和推崇健康文明的生活方式也是形成垃圾分类处理长效机制的必要条件。