促进农村低收入人口增收的政策取向

叶兴庆,殷浩栋

促进农村低收入人口增收的政策取向

叶兴庆,殷浩栋

(国务院发展研究中心 农村经济研究部,北京 100010)

促进农村低收入人口增收是推进共同富裕的重中之重。当前,农村低收入人口的基数比较大且收入水平低,农村居民内部的收入差距还在进一步扩大。农村低收入人口的经营净收入存在下降趋势,工资性收入占比最高但增长不稳定,转移净收入占比同样较高但增长空间有限。促进农村低收入人口稳定增收,要建立惠及低收入人口的乡村产业体系,强化就业帮扶和人力资本建设,深化农村改革,推进农村资产的资本化运作,健全社会保障制度,提高兜底保障水平,改善欠发达农村的基础设施和公共服务,创造良好的增收环境。

农村低收入人口;共同富裕;收入差距

习近平总书记在2021年中央财经委员会第十次会议上指出,促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。解决农村低收入人口增收问题是实现共同富裕的重中之重。对标基本实现社会主义现代化的要求,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展,需要建立促进农村低收入人口增收的长效机制,使更多的农村低收入人口迈入中等收入行列。在新发展阶段,巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推进乡村全面振兴,也需做好农村低收入人口的监测和帮扶。已有研究对农村低收入人口的衡量标准和增收路径进行了较多的分析,也揭示了农村内部收入差距不断扩大的事实,但分析农村低收入人口收入结构变化的文献不多。构建农村低收入人口收入稳定增长的机制,需要基于收入结构分析,从中挖掘收入差距扩大的根本原因,寻求干预政策的着力点。本文将系统梳理农村低收入人口的测算方法,估算农村低收入人口规模,并着重分析低收入人口收入结构变化,以期为促进低收入人口增收、缩小农村内部收入差距提供参考依据。

一、农村低收入人口的数量与特征

虽然脱贫攻坚战消除了极端贫困,但农村收入不平等问题依然突出。相较而言,农村低收入群体规模大、收入水平低,与中高收入群体的收入差距正在持续扩大。推动共同富裕,农村仍是最薄弱环节。

1.农村低收入人口的规模测算

消除绝对贫困后,我国没有制定新的贫困标准,缺乏国家层面的低收入标准,部分省份制定了低收入标准,如浙江将家庭年人均收入4600元以下的农户认定为低收入农户,江苏将人均可支配收入小于等于6000元的农户认定为低收入农户,广东将人均可支配收入低于4000 元(2014年不变价)的农户确定为相对贫困人口。目前没有官方宣布的全国农村低收入人口数量,学术界对此进行了一些估算。从已有研究来看,农村低收入人口的规模有两种常见的测算口径:一是从学术研究层面,利用相对贫困的概念进行测算;二是从政策实践层面,通过兜底政策的覆盖范围进行估算。不管采用哪种口径,农村低收入人口的数量都较为庞大。

相对贫困的常见测算方法有收入比例法、多维指数等。收入比例法主要是基于收入中位数或平均数的一定比例,比例大多在30%~60%。如欧盟国家普遍以收入中位数60%为相对贫困标准,经济合作与发展组织(OECD)以收入中位数50%为相对贫困标准,世界银行也提出了居民平均收入1/3的相对贫困标准。国内有学者利用收入比例法对农村低收入人口进行了测算。如李莹等学者分别用全国人均可支配收入中位数的40%、50%、60%,测算出2019年农村低收入人口比例分别为25.8%、35.9%和47%,人口规模分别为1.5亿、2亿和2.8亿人左右[1]。高强等学者以7008元作为农村低收入标准(全国农村居民可支配收入中位数的48.7%),发现2020年农村低收入人口规模与20%低收入组人口规模基本一致,大约为1.08亿人[2]。多维贫困指数的测算方法主要基于牛津大学贫困与人类发展研究中心开发的A-F方法,需要挑选反映相对贫困状况的指标和设置临界值。不同学者的选择标准不同,从而导致缺乏相对统一且可横向对比的测量结果。如王小林等学者构建了包括经济维度、社会发展维度和生态环境维度在内的多维贫困标准[3]。汪三贵等学者设置了包括教育、健康、就业、社会保障、生活环境在内的指标体系,基于2018年中国住户调查数据,分别以20%、30%、40%的多维贫困临界值为标准,测算出农村贫困发生率分别为43.24%、20.38%、10.51%[4]。

笔者以2019年农村居民人均可支配收入中位数的40%和50%为标准,估算出农村贫困发生率分别为9%和16%左右,贫困人口规模分别约为5000万和9000万。虽然不同研究结论之间存在一定差异,但综合已有研究来看,我国农村低收入人口数量众多,其占比普遍高于OECD高收入国家的相对贫困发生率,而以收入中位数50%的贫困标准测算,OECD各国的贫困发生率基本都低于20%。

从现有兜底保障人群规模来看,农村低收入人口数量同样不少。全国纳入防返贫监测的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户约500万人,这是需重点关注和帮扶的低收入人口。农村低保和特困对象也是最常见的低收入人口。截至2020年末,全国农村低保对象有3621万人,农村特困人员救助供养人数447万人①,这两类群体占农村常住人口总数8%。需注意的是,目前我国农村低保平均标准为6298.8元/人·年,仅为城市低保平均标准的74.3%②。随着城乡低保标准逐步并轨,这部分人群规模还会进一步扩大。此外,我国不同省份的农村低保标准相差悬殊,东部发达省份的农村低保标准普遍为西部地区2倍以上。如农村低保标准最高的上海市为15960元/人·年,而甘肃的农村低保标准仅为4879元/人·年,上海的农村低保标准约为甘肃的3.3倍。如果大幅提高中西部省份的农村低保标准,农村低保人群规模将同步增长。

2.农村低收入人口的主要群体

农村低收入人口主要集中于几类重点人群,以老年人、病人、残疾人、困难农民工为主。老年人是主要的低收入群体,而且人口老龄化将增加低收入群体中老年人比例。截至2020年11月,全国60岁及以上老年人口为26 402万人,占总人口的18.7%③。预计到2035年老年人口将达到4亿人④。随着青壮年劳动力外流,农村人口老龄化加快,60岁及以上的老人比例由2010年的14.8%增至2020年的23.8%⑤。预计到2025年,乡村60岁及以上人口比例将达到25.3%,约为1.24亿人⑥。其中失能、半失能的老年人数量占比较高,这些老年人很有可能成为低收入人口。有研究表明农村老年人群体的多维贫困程度更严重,60岁以上年龄组的多维贫困发生率明显高于其他年龄组,达到28.99%[4]。此外,不同人群享有的养老保障差异较大,农村老年人享有的养老保障明显弱于城镇老年人。截至2020年底,全国共有3853.7万老年人享受老年人补贴,相比超过2亿的老年人口,享受补贴的比例不高,而农村老人的养老保险标准低、覆盖面更窄。有学者利用CHIP数据分析得出,个人养老金收入的基尼系数从2002年的0.424上升到2018年的0.524,城镇居民的养老金是农村居民的9倍左右[5]。农村老人因为缺乏稳定收入来源和低水平的养老保障,成为低收入人口的概率比较高[6]。

身体不健康和残疾的人群成为低收入人口的可能性较大。建档立卡初期,贫困人口中因病致贫的比例达到42%,这部分群体虽然都已实现了脱贫,但患大病、慢性病的农户受制于较大的医疗支出负担和生计冲击影响,返贫风险比较高,研究表明身体不健康的农户多维贫困发生率达到66.44%[4]。贫困残疾人也是重点人群。2010年末,我国残疾人总数为8502万人,其中重度残疾接近2518万人⑦。属于建档立卡贫困人口的残疾人有700多万人[2],这些人大多发展能力较弱,就业受到限制,收入来源有限,有些还需长期的康复服务。2020年,虽有1077.7万持证残疾人及残疾儿童得到基本康复服务,但仍有相当一部分残疾人没有得到康复服务⑧。在多种限制因素下,贫困残疾人基本都将成为低收入人口。

受制于个人能力和公共服务等体制因素,失业农民工成为低收入人口的概率较高。2020年全国农民工总量28560万人,43.6%的农民工从事建筑、制造等第二产业⑨,高强度工作透支他们的身体,职业病、工伤导致健康受损风险较高。大多数农民工没有纳入城镇社保体系,对抗风险的能力不足。截至2019年末,农民工参加城镇职工养老、医疗、工伤和失业保险的参保率分别为21.2%、16.6%、29.6%和17.1%。农民工及其家属无法在务工地参加城镇居民社会保险,基本不能享受当地的最低生活保障和临时救助政策。失业农民工更容易成为低收入人口。2021年1—11月,城镇调查失业率在5%上下波动,以5%的失业率估算,大约有1400多万农民工处于失业状态。而农民工受教育程度不高,初中学历占比在一半以上,加上技能培训不充分,不能精准匹配岗位需求,其就业适应能力和职业转换能力不强,实际失业率可能更高。可以预见,高龄农民工在劳动力市场、社保制度共同排斥的情况下,极有可能成为低收入人口。据估算,全国可能超过1000万农民工属于低收入人口。

二、农村低收入人口的收入状况

从绝对收入来看,2020年农村居民低收入组的平均可支配收入为4681.5元,仅相当于全国农村居民平均可支配收入的27.3%(图1)。低收入组和中等偏下收入组的平均月收入都不到1000元,加上一部分中等收入户,约 50%的农村居民月收入不到1000元[7]。虽然近年来贫困地区农村居民的收入增速高于全国农村居民平均水平,但其绝对值同样不高,2020年末家庭平均可支配收入为12588元,不到全国农村居民平均可支配收入的四分之三。原建档立卡贫困户的平均收入水平相对更低,2020年末人均纯收入为10740元,仅相当于全国农村居民平均可支配收入的62.7%。

农村居民内部的收入差距比城镇居民更突出,且存在扩大的趋势。从基尼系数的比较来看,农村的基尼系数更高。有学者测算出2013年、2015年和2017年全国农村家庭总收入的基尼系数分别为0.498、0.505和0.535⑩,同年度全国居民收入基尼系数分别为0.473、0.462、0.467。李实等学者用CHIP数据测算出2007—2013年的基尼系数,发现城镇内部的基尼系数由0.34上升为0.37,而农村内部的基尼系数则由0.37上升为0.41[8]。这意味着城乡收入差距在缩小的同时,城镇内部和农村内部的收入差距在不断扩大。

从收入倍差来看,农村居民内部收入倍差高于城镇居民。按人均可支配收入五等份分组,2020年农村高收入组与低收入组的收入倍差为8.46,高于城镇居民的6.16。而且农村低收入组收入的年均增长率多数时期低于高收入组。按现价计算,2013—2020年,低收入组收入年均增长率为7.2%,而高收入组收入年均增长率达到8.8%。因此,农村高收入组与低收入组的收入绝对差值仍在不断扩大,由2013年的18445.8元扩大到2020年的33838.8元(图1)。农村高收入组所占总收入的份额逐渐上升,达到45%左右,而低收入组的收入份额呈下降趋势,所占份额不到10%[9]。贫困地区农村居民收入分配状况呈现相似的特征,高收入组和低收入组的收入倍差先升后降,且绝对差值不断扩大,2020年收入倍差为5.78,收入差值为21222元(图2)。若不采取措施,农村内部收入差距在很长一段时间内不会明显缩小,按目前增速,到2035年,低收入组收入将落后高收入组25年,收入差距可能进一步扩大[10]。

图1 2013—2020年按人均可支配收入五等份分组的农村居民收入情况

资料来源:2014—2020年《中国统计年鉴》和《中国统计摘要(2021)》。

图2 2014—2020年贫困地区农村居民高收入组与低收入组收入情况

资料来源:国家统计局,《人间奇迹——中国脱贫攻坚统计监测报告》, 2021年。

三、农村低收入人口的收入结构变化

已有农村低收入人口研究鲜有多年度的连续分析,也很难反映收入结构的趋势性变化,而且样本调查数据很难反映低收入人口的真实收入状况。2015—2020年的《中国农村贫困监测报告》有按人均可支配收入五等份分组的收入结构数据。贫困地区低收入组人群是农村低收入人口的最典型代表,通过分析其收入结构可以基本反映全国低收入人口收入状况,而且通过分析不同群组收入结构的趋势性变化可以揭示收入差距产生的原因。

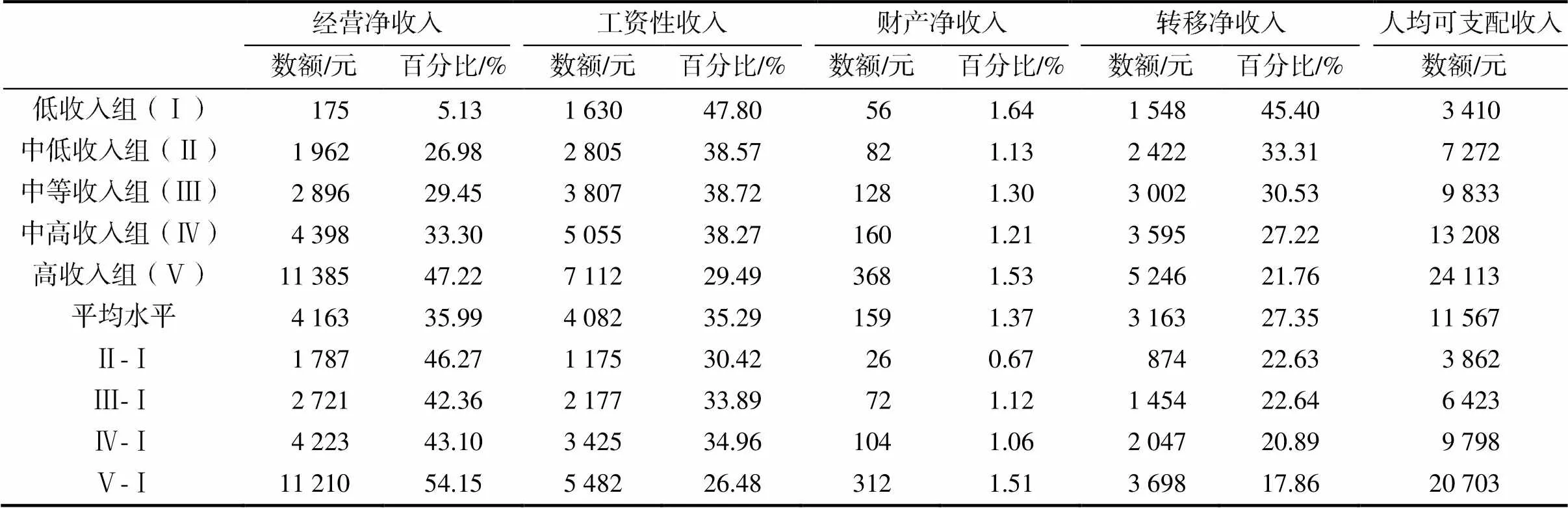

1.低收入人口的收入结构

贫困地区农村居民的收入结构与全国农村居民基本相同,2020年贫困地区农村居民的工资性收入占比最高,达到35.3%,经营净收入占比34.9%,转移净收入占比为28.3%⑪。从2019年贫困地区农村居民收入结构表中可知(表1),贫困地区低收入组的收入结构与其他群体明显不同,人均可支配收入主要来自工资性收入和转移净收入,分别占比47.80%和45.40%,而经营净收入仅占比5.13%⑫。随收入水平的提高,经营净收入占比在五等份分组中逐渐上升,从低收入组的5.13%上升至高收入组的47.22%;工资性收入占比逐渐下降,从低收入组的47.80%下降至高收入组的29.49%;财产净收入占比都较低,各收入组基本趋同;转移净收入占比逐渐下降,从低收入组的45.40%降至高收入组的21.76%。

表1 2019年按人均可支配收入五等份分组的贫困地区农村居民收入结构

资料来源:国家统计局,《中国农村贫困监测报告(2020)》;因四舍五入处理,部分原始数据前面四项收入加总与人均可支配收入不相等。

2.低收入人口的经营净收入占比低且呈现下降趋势

经营盈利困难是低收入人口收入增长难、与其他群体收入差距扩大的主要原因。2014—2019年,低收入组的经营净收入较低且呈现下降趋势,占比从29.1%降至5.1%,其中2018年的数值为-10元,2019年也仅为175元(图3)。同期高收入组的经营净收入呈现高增长态势,累计增长72.5%,是其可支配收入增长的主要贡献因素,贡献率达到46.2%。其他组别的经营净收入也保持了稳步增长,贫困地区农村居民的平均经营净收入共增长37.3%。经营净收入差距成为低收入组和高收入组收入差距的主要来源,2019年差值达到11210元,占收入差距的54.15%(表1)。

图3 2014—2019年贫困地区农村居民的经营净收入

资料来源:国家统计局,历年《中国农村贫困监测报告》,以下同。

低收入人口的经营净收入主要来自农业经营。欠发达地区的自然禀赋对农业生产的限制较多,缺土少水、自然灾害频繁等情况较为常见,农业产业单一,经营规模小,加之低收入人口的经营能力较弱,导致农业生产的收益较低。随着农村居民经济活动愈加多元化,非农经营带来的收入普遍超过农业经营。即使在欠发达地区,非农经营收入受自然禀赋的影响也相对较弱,高收入群体凭借非农经营活动能获取较高的收入,从而拉大了群体间的收入差距。

低收入组的经营净收入下降的主要原因是相当部分有劳动能力的低收入群体通过就业帮扶转变为产业工人。低收入家庭的富余劳动力一般比较少,能够实现兼业的比例不高,从而挤出了他们的务农时间。另外,脱贫攻坚期间的产业扶贫政策加快了脱贫地区农业规模化经营的步伐,一部分低收入人口将土地以入股、流转、托管等方式转给经营主体,自身逐步退出了农业经营,从而出现经营净收入逐渐下降的情况。

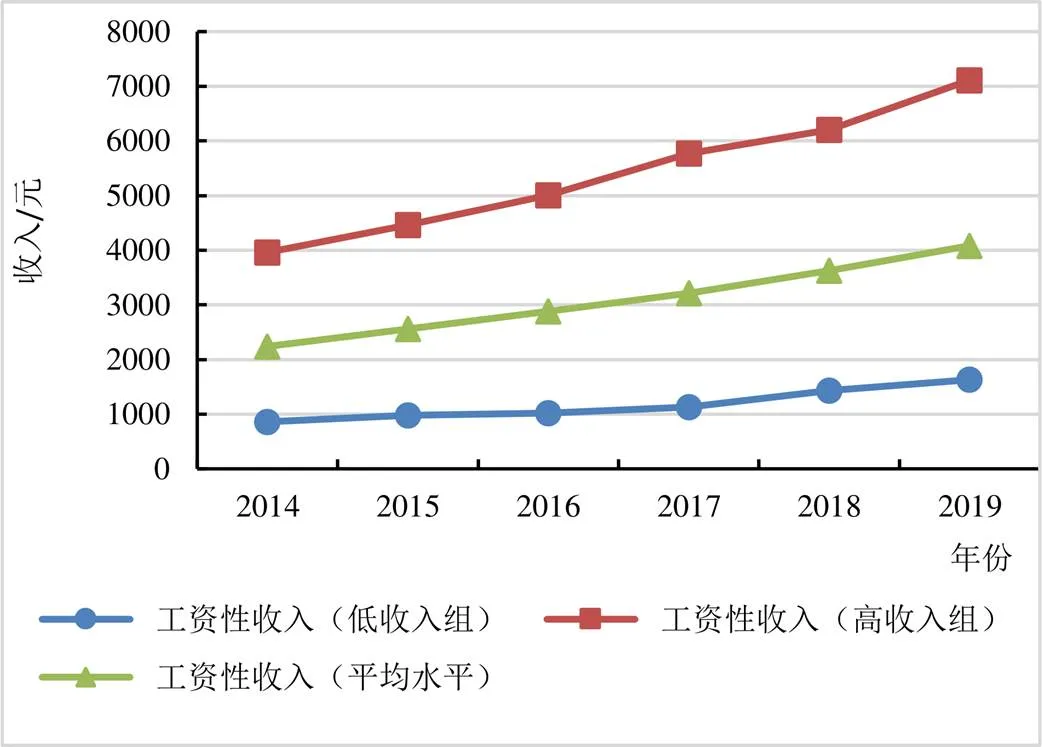

3.低收入人口的工资性收入占比高但难稳定增长

工资性收入是低收入人口最主要的收入来源。2014—2019年,低收入人口的工资性收入占比一直较高,超过了40%,其间共增长89.5%,对可支配收入增长的贡献达到55.1%。而高收入组的工资性收入增长率为79.6%,对可支配收入增长的贡献为30.4%。尽管低收入组工资性收入增速更快,对收入增长贡献更高,但工资性收入的绝对值比较低,实际增长幅度小。低收入组与高收入组的工资性收入差距从3101元扩大至5482元,与贫困地区农村居民的平均工资性收入的差距也呈现扩大趋势(图4)。2019年低收入组和高收入组收入的工资性收入差值达到5482元,占收入差距的26.48%(表1)。

脱贫攻坚期间,低收入人口普遍获得就业帮扶或公益岗位,所以工资性收入明显增长,有家庭成员享受过就业帮扶政策的原建档立卡户共1390.6万户,涉及2/3的原建档立卡户。不过,相较于其他组别,低收入人口的工资性收入水平低,同时面临增长不稳定的问题。一是外出务工不稳定。原建档立卡贫困家庭劳动力外出务工人数超过3000万人,他们的职业适应能力通常比较弱,大多从事低端岗位,工作可替代性较高,收入增长空间小。二是县域就业容量小。欠发达地区的资源禀赋较差,产业发展相对滞后,县域内能提供的就业机会较少,工资水平较低。当地的经营主体和扶贫车间吸纳了一些低收入群体就业,但这些主体大多处于产业低端,抗风险能力较弱,易受经济形势影响造成减员、降薪。三是公益性岗位的稳定性问题,相当一部分群体通过公益性岗位实现了就地就业,有些脱贫地区甚至实行“一户一公益岗位”。脱贫攻坚期间,扶贫公益岗位共安置了496.3万贫困人口,还有110万名生态护林员。这部分群体的工资收入依赖于当地财政投入。受欠发达地区的财力制约,部分公益性岗位可能会逐步退出,将会影响到一部分群体的工资性收入。

图4 2014—2019年贫困地区农村居民的工资性收入

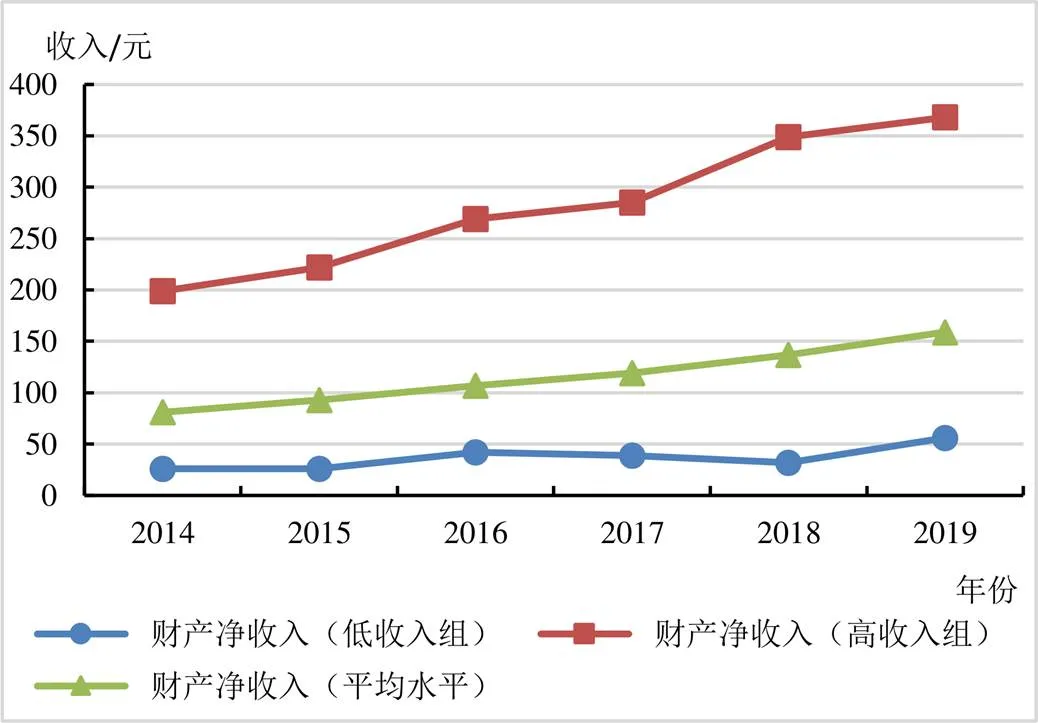

4.低收入人口的财产净收入比较少

财产净收入在各收入组的收入中占比一直较低且增长缓慢,反映了农村缺乏增加财产性收入渠道的共性问题,而低收入人口的财产性收入更为匮乏。2014—2019年,低收入组的财产净收入从26元增长到56元。高收入组的财产净收入从199元增长到368元(图5)。财产净收入低的主要原因是欠发达地区和低收入人口没有丰富的资产和资源,而且缺乏经营盘活变现的渠道,既有的资源和资本难以变现,低收入人口更加缺乏资产运营的能力。如一些欠发达农村有独特的自然风光、文化资源,但没有通过产权改革、折股量化等开展市场化运作,村集体和农户都无法获取已有资源所带来的财产性收入。

图5 2014—2019年贫困地区农村居民的财产净收入

5.低收入人口的转移净收入占比较高但增长空间有限

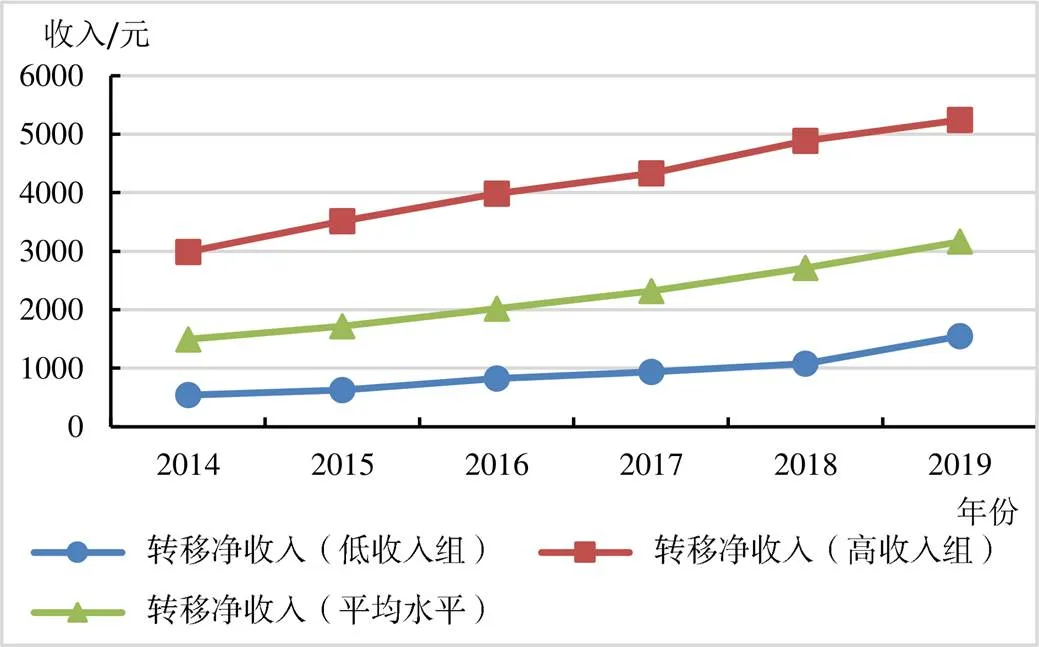

转移净收入是低收入人口增收的主要来源。2014—2019年,低收入组的转移净收入从542元增长至1548元,增长185.6%,2018年之后的增长比较明显。转移净收入是各分项收入中增长幅度最高的项,对可支配收入增长的贡献也最高,达到72.0%。高收入组的转移净收入增长75.1%,对可支配收入增长的贡献为21.8%(图6)。各收入组的转移净收入占比均高于全国农村居民平均水平,反映了欠发达地区农村居民的转移净收入普遍较高。低收入人口的转移性收入增长得益于惠农补贴和脱贫攻坚帮扶政策。不过,随着减贫工作由超常规举措逐渐转向日常性帮扶,特别是各类转移性补贴政策增长有限,一些分红项目也有明确的期限,享受这些转移支付的低收入人口保持现有收入增长幅度的难度较大。

图6 2014—2019年贫困地区农村居民的转移净收入

四、促进农村低收入人口增收的建议

促进农村低收入人口增收要根据不同类型收入对症下药,补齐增收短板,挖掘增收潜力,消除不稳定因素和制度障碍,建立稳定的增收机制。

1.建立惠及低收入人口的乡村产业体系,提高经营净收入

针对低收入人口经营净收入下降的问题,需要在乡村产业振兴框架下构建惠及低收入人口的特殊机制,使低收入人口能在产业振兴中获得更高的经营性收入。一要着力提高农业效益和附加值。走“特、精、优”的发展路径,瞄准产业价值链的关键环节打造特色产业,形成差异化发展路径,推动欠发达地区农业向精细化、特色优质化转型,打造精品农业。重视农业产业链延伸,推动一二三产业融合发展,推进农产品初加工、精深加工和资源综合利用。注重农产品标准化生产和品牌增值,利用多元流通渠道开展产地直采直销,形成优质优价的市场格局。二要创新乡村产业模式和业态,拓展增收途径。以产业多元化拓展农业多种功能,以业态和商业模式创新创造多元价值。鼓励探索“云上农庄”“认养农业”“共享农业”等农村新产业新业态新商业模式,帮助低收入人口通过网络直播、短视频平台等开展电子商务,销售农副产品、文旅产品等。因地制宜开发乡村旅游、康养等产业,在项目建设和运营过程中充分吸纳低收入人口,支持低收入人口同步发展特色手工、多业经营。三要健全低收入人口参与机制和利益联结机制。鼓励通过联户经营、联耕联种等方式联合开展生产,提高低收入人口组织化程度,降低生产经营成本。强化财税政策、金融服务、行政审批、市场监管等方面的制度性供给,健全新型农业经营主体与低收入人口的利益联结机制,鼓励新型农业经营主体提供农资供应、技术支持、市场销售等方面的服务,以生产托管、股份合作、保底分红等方式带动低收入群体参与产业发展。

2.稳定低收入人口的就业,提高工资性收入

工资性收入稳定增长对低收入人口增收至关重要,需着力提高低收入人口的就业质量和工资水平。一要发展县域富民产业。推动劳动密集型产业从东部发达地区向中西部地区梯度转移,提高欠发达地区的就业容量。建设返乡创业园、创业孵化基地等,改善欠发达县域投资营商环境,吸引更多外来企业和社会资本投资兴业,鼓励用工较多的企业将生产基地下沉至县域,发展家政、护理、养老等生活性服务,创造更多的就业岗位。二要持续开展低收入人口的就业帮扶。借鉴就业扶贫的相关措施,建立促进低收入人口就业的政策体系,为其提供点对点劳务输出服务,为帮助低收入人口就业的社会化服务组织和吸纳低收入人口就业的经营主体提供优惠政策。在农村的工程项目建设中,采用以工代赈吸纳低收入人口就地就业。统筹公益性岗位,为弱能低收入人口提供就业安置。三要提升低收入人口的人力资本。建立覆盖低收入人口的职业教育和技能培训体系,聚焦新兴产业,创新劳动力培训内容,开展订单式、菜单式、项目制技能培训,强化低收入人口的职业转换能力,让更多的低收入人口能适应新经济新产业新业态的岗位需求。

3.深化农村改革,提高低收入人口的财产性收入

深化农村集体产权制度改革和“三块地”改革(农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革),在确权的基础上,探索市场化运营机制。以出租、入股共建等方式,盘活农村闲置宅基地,发展乡村旅游、餐饮民宿、工艺品加工、康养等产业。加快城乡要素市场化改革进程,为农村集体经营性建设用地入市构建平等的制度基础。鼓励农村开展“三变改革”,推动农村资源、资产、资本的市场化运作,鼓励低收入人口以土地经营权、林权、宅基地使用权等入股经营主体,增加低收入人口的资产收益,拓宽财产性收入渠道。

4.建立更有利于低收入人口的社会保障制度,稳定转移净收入

健全社会保障制度是缩小收入差距的底线制度安排。一要完善最低生活保障制度。在城乡最低生活保障制度逐步统一的框架下,加大对欠发达地区的中央财政最低生活保障补助资金倾斜力度,提高农村最低生活保障补助标准。二要健全分层分类的救助制度体系。适度扩大救助范围,尽量满足农村低收入人口的差异化需求,提高对困难群体的兜底保障能力。加强对低收入人口的及时医疗救助,加大特困供养老人的补贴标准,对低收入老年人的集中养老和日常医疗保健提供费用减免,将符合低保、医疗救助和临时救助条件的残疾人纳入相应的保障范围。

5.改善欠发达农村的基础设施和公共服务,创造良好的增收环境

基础设施和公共服务是农村发展和农户创收的物质基础,需进一步补齐欠发达农村的基础设施和公共服务短板。一要改造升级传统基础设施。继续加大各级预算内资金对农村基础设施投入,重点倾斜需要补短板的欠发达农村。推进农村公路、电网升级,持续加大农村饮水安全巩固提升、小型农田水利设施等项目建设。加强农村基础设施的管护责任,保障后续维护的资金和人员投入。二要加快新基建在农村的布局和应用,帮助欠发达农村抓住信息产业革命的新机遇实现跨越式发展。加强农村网络设施建设,补齐农村数字设施与服务短板,进一步落实农村地区数字信息服务优惠政策,针对低收入农户推出专属电信资费优惠、低门槛宽带信息服务。三要补齐农村公共服务短板,提高农村低收入人口的公共服务可及性。重点强化有生源的农村学校硬件设施,加强寄宿制学校建设。利用“互联网+教育”推进优质教育资源共享。提高对欠发达地区教育专项转移支付,提高对低收入家庭学生资助力度,确保不发生因贫辍学。进一步优化医疗资源布局,加强农村的医疗卫生服务体系建设,继续推动医联体、远程医疗建设,以优质医疗资源共享提高农村医疗水平。重视农村儿童早期发展,提高农村儿童的营养保障水平。加大对农村居民特别是妇女的基本医疗卫生和营养保健知识培训,从而提高家庭医疗卫生保健的重视程度和自我维护水平。

① 数据来源:国家统计局,《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》。

② 数据来源:中国政府网,《多地上调最低生活保障标准》。

③ 数据来源:民政部,《2020年民政事业发展统计公报》。

④ 数据来源:中国新闻网,《中国逐渐进入老龄化社会到2035年老年人口将达4亿》,https://www.chinanews. com/gn/2016/01-22/7728006.shtml。

⑤ 数据来源:国家卫健委,《2020年度国家老龄事业发展公报》。

⑥ 数据来源:中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社,《中国农村发展报告2020》。

⑦ 数据来源:中国残疾人联合会,《2010年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数》,https://www.cdpf. org.cn/zwgk/zccx/cjrgk/15e9ac67d7124f3fb4a23b7e2ac739aa.htm。

⑧ 数据来源:中国残疾人联合会,《2020年残疾人事业发展统计公报》。

⑨ 数据来源:国家统计局,《2020年农民工监测调查报告》。

⑩ 数据来源:浙江大学中国农村家庭研究创新团队,《中国农村家庭发展报告2018》。

⑪数据来源:国家统计局,《人间奇迹——中国脱贫攻坚统计监测报告》。

⑫数据来源:国家统计局,《中国农村贫困监测报告(2020)》。

[1] 李莹,于学霆,李帆.中国相对贫困标准界定与规模测算[J].中国农村经济,2021(1):31-48.

[2] 高强,曾恒源.中国农村低收入人口衡量标准、规模估算及思考建议[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(4):92-102.

[3] 王小林,冯贺霞.2020年后中国多维相对贫困标准:国际经验与政策取向[J].中国农村经济,2020(3):2-21.

[4] 汪三贵,孙俊娜.全面建成小康社会后中国的相对贫困标准、测量与瞄准——基于2018年中国住户调查数据的分析[J].中国农村经济,2021(3):2-23.

[5] 李实.共同富裕的目标和实现路径选择[J].经济研究,2021,56(11):4-13.

[6] 叶兴庆,殷浩栋.从消除绝对贫困到缓解相对贫困:中国减贫历程与2020年后的减贫战略[J].改革,2019(12):5-15.

[7] 何秀荣.小康社会农民收入问题与增收途径[J].河北学刊,2021,41(5):147-157.

[8] 李实,岳希明,史泰丽,等.中国收入分配格局的最新变化[J].劳动经济研究,2019,7(1):9-31.

[9] 罗楚亮.收入结构与居民收入差距变动——新中国成立以来收入差距的基本特征[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020,35(4):32-42,56.

[10] 辛贤.实现共同富裕最大的难点在农村根本出路在发挥农村集体所有制优势[J].农村工作通讯,2021(18):24-26.

The policy orientation of promoting income increase for low-income rural residents

YE Xingqing, YIN Haodong

(Development Research Center of the State Council, Rural Economic Research Department, Beijing 100010, China)

Increasing the income of low-income rural residents is a top priority for achieving common prosperity. The number of low-income rural residents is relatively large, their income level is quite low and the income gap among rural residents is still widening. There is a downward trend in the net operating income of the low-income rural residents. The wage income accounts for the highest proportion but its growth is unstable. The transferred net income accounts for a high proportion but there is limited room for growth. In order to steadily increase the income of low-income rural residents, it is necessary to establish a rural industrial system that would benefit the low-income rural residents, strengthen employment assistance and human capital construction, further rural reform, promote the capitalization operation of rural assets, advance the social security system, raise the security standards, improve the infrastructure and public services in underdeveloped rural areas and create a good environment for income increase.

low-income rural residents; common prosperity; income gap

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2022.01.001

F323.8

A

1009–2013(2022)01–0001–08

2022-01-20

国家自然科学基金重点项目(72034007);国家自然科学基金应急管理项目(72141015)

叶兴庆(1964—),男,湖北黄冈人,国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员,主要研究方向为三农理论与政策。

责任编辑:李东辉