社区基金会参与共同生产的路径组合

——一项模糊集定性比较分析

文/翁士洪 马晓燕(华东师范大学经济与管理学部,上海 200062)

一、问题的提出

公共管理的理论发展和实践证明,公共服务的提供不能仅仅依靠政府、市场和社会中的单一力量,在创新公共服务供给模式的过程中需要政府、市场和社会等多方主体的合作与协调。随着我国经济社会与现代化治理的转型,政府越来越重视与公民建立良好的伙伴关系,公民在促进公共服务供给创新中逐渐成为重要的参与者和服务提供者。在这一背景下,共同生产理论逐渐受到国内学者的关注。

社区基金会作为目前共同生产的主体之一,其创立之初是为了应对工业化进程中的各种社会矛盾。1914年,世界首家社区基金会——克利夫兰基金会——诞生于美国。在一百多年历史中,世界各地社区基金会的迅速发展成为地方公共事务的重大制度变迁。2008年,我国首家社区基金会即深圳市桃源居公益发展基金会成立,其使命定位为促进社区建设和发展社区组织。此后,社区基金会在中国快速发展。截至2021年12月,我国正式注册的社区基金会约191家,注册资金超5亿元人民币①数据来源:根据基金会中心网的数据整理所得(此处数据未含台湾省),见http://www.foundationcenter.org.cn,最后访问日期:2021年12月18日。。社区基金会的主要目的在于利用本地资源解决本地问题,作为政府、居民、企业等多方社会主体的纽带在社区治理和公共服务方面发挥推动各个主体进入社会福利领域和社区建设、激活和增强社区社会资本、整合资源搭建合作平台的作用。

2013年,党的十八届三中全会特别提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”目标。2017年,《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》明确指出,鼓励通过“设立社区基金会等方式,引导社会资金投向城乡社区治理领域”。2019年,党的十九届四中全会明确进一步全面深化改革,提出“必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系”。我国社区基金会既借鉴了全球社区基金会的发展经验,又积极融入本土制度与文化环境,不断适应中国城市社区建设的现实要求和本土社会的观念系统与治理结构,成为解决当前社区治理困境、回应社区需求和推动社区治理的创新之举,逐渐受到学术界和实务界的重视。②黄家亮、马颖:《社区基金会的全球视野与中国路径》,《社会建设》2020年第7期。本文旨在通过收集全国范围内社区基金会信息和发展概况,通过模糊集定性比较分析,探索社区基金会的运行模式、资源依赖方式、成熟度等特征以及各种因素组态对其在参与共同生产中发挥良好且持续作用的影响。

二、文献回顾与分析框架

(一)社区基金会

社区基金会在全国范围内迅速发展,学者对其研究的成果也逐渐丰富。学界对于社区基金会概念尚无统一定论。社区基金会是指在特定地理区域运作的独立慈善组织,接受捐赠者的捐款并满足其服务领域的各种需求,是推动社区建设、提高社区居民福利供给的一种资源配置方式。③李晓燕:《超越资源依赖:社区基金会何以能发展》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2018年第33期。学者在对我国社区基金会的现实条件、成立路径尚不完全清晰的情况下,主要基于对社区基金会的价值和理念的认可从而呼吁其成立。④唐有财、王小彦、权淑娟:《社区基金会的本土实践逻辑、治理结构及其潜在张力》,《社会建设》2019年第6期。国外的社区基金会运作模式相对成熟,主要有银行模式和聚集模式,并逐渐完成向聚集模式的转型。国内社区基金会的发展处于初步阶段,学者对此有不同的讨论,有的指出目前我国尚未出现聚集模式,而是呈现混合模式和类聚集模式①章敏敏、夏建中:《社区基金会的运作模式及在我国的发展研究——基于深圳市社区基金会的调研》,《中州学刊》2014年第12期。、“社区基金会+专业社会组织”的“形”与“神”组合②徐宇珊、苏群敏:《社区基金会的“形”与“神”》,《中国社会组织》2015年第3期。;有的提出政府主导、企业主导与居民主导的三种资源依赖视角下的运作模式。③徐家良、刘春帅:《资源依赖理论视域下我国社区基金会运行模式研究——基于上海和深圳个案》,《浙江学刊》2016年第1期。

社区基金会扎根于社区,从私人和公共组织等各种捐助者中筹集资金,动员当地资源,通过为社区组织提供资金捐助、技术援助或项目支持为特定的地理区域提供服务,促进社区组织和社区的发展。随着社区基金会理论和实践的发展,学界越来越强调其社区领导者的角色,主张社区基金会召集居民并联络居民、捐赠者、社区组织、非营利组织与公共部门机构进行沟通合作,建立当地资源的管理平台与整合机制。社区基金会是城市和社区治理的重要伙伴,政府支持是其发展的重要影响因素。社区基金会与其他社区组织也有良好的合作关系,社区基金会既通过资金捐助和项目支持赋能于社区社会组织,又为不同组织表达政策性意见,为不同主体提供参与到政府部门的政策对话的空间,从而推动解决社区问题、促进“社区治理机制”的健全,在构建社区自治与共治方面具有重要意义。

(二)共同生产

“共同生产”(Coproduction)的概念由奥斯特罗姆团队提出,用以描述能够促进政府与公民之间协同增效的潜在关系。共同生产是服务对象在公共服务的设计、管理、提供和评估的各个环节中的自愿或非自愿参与、做出资源贡献的现象。④Elinor Ostrom,Roger Parks,Gordon Whitaker and Stephen Percy,“The Public Service Production Process:A Framework for Analyzing Police Services,”Policy Studies Journal,Vol.7,No.1,1978,p.381.研究者认为,自20世纪70年代以来,共同生产作为公共服务供给的新模式,能够缓解政府财政负担、提高公共服务的成效,在学界和实践中都受到了广泛的关注。20世纪90年代,共同生产在管理实践中遇到了困难,有关研究遇冷。进入21世纪后,随着新公共治理理论和实践在全球范围内的拓展,共同生产理论也从发达国家向发展中国家扩散。在新公共治理理论的公共服务逻辑下,公私部门基于公民参与精神,共同整合国家、社会、企业和公民的资源与力量,构建合作网络,通过积极的跨部门合作,建立多元、合作、协商的伙伴关系和共同生产网络。

从市场失灵、政府失灵和志愿失灵这三部门失灵的宏观理论视角来看,“共同生产”体现了公民、私人部门与政府在公共服务供给中同等重要的关系。公民不再只是需求表达者和服务消费者,而且是作为“消费生产者”积极参与到提高公共服务质量和数量的努力之中,为生产自己的服务而进行“共同生产、管理与治理”。政府为公民提供选择、支持与技术,共同实现对公共服务的协同创新,为服务质量共同负责。共同生产创造的价值主要体现在提升公共服务的质量和效益、促进政府与公民之间的直接联系、提升社区凝聚力、动员社会的整体资源和促进政府治理能力等方面。

学者们从不同角度将共同生产划分为不同类型。如布鲁德尼和英格兰从参与主体数量角度,将共同生产划分为三种类型,分别为个体共同生产、团体共同生产和集体共同生产。①Jeffrey Brudney and England,R.E.,“Toward a Definition of the Coproduction Concept,”Public Administration Review,Vol.43,No.1,1983,pp.59-65.惠特克从公民与政府组织的关系角度,认为共同生产有三种宽泛类型,即公民请求公共机构的协助、公民协助公共机构、公民与公共机构互动,以调整各自的服务预期与行动。②Gordon.P.Whitaker.,“Coproduction:Citizen Participation in Service Delivery,”Public Administration Review,Vol.40,No.3,1980,pp.240-246.奥斯本和斯托克奇从运营、战略和服务三个层面将共同生产分为消费者共同生产、参与式共同生产和增强型共同生产,消费者共同生产重在用户参与服务生产的操作阶段;参与式共同生产重在规划和设计阶段;增强型共同生产则整合前两种模式,将公民视为公共服务创新的动力,创造公共服务供给的新系统。③Stephen P.Osborne and Strokosch,K.,“It Takes Two to Tango?Understanding the Coproduction of Public Services by Integrating the Services Management and Public Administration Perspectives,”British Journal of Management,Vol.24,No.1,2013,pp.31-47.由此可见,共同生产是一个总括性的概念,在实践中,它包含了各种类型的公共服务共同生产的形态,这也要求研究者从服务的具体问题和情境出发,为共同生产模式的实施提供针对性建议。

(三)社区基金会参与共同生产

社区基金会扎根于本社区,在参与共同生产方面具有许多优势。首先,社区基金会填补了政府因组织、资源等局限未能触及的社区服务领域,有效回应了社区居民的需求。社区基金会作为独立公共服务机构(IPSP),即“由政府、非营利组织和企业合作以生产或提供公共服务”④John Forrer,James Edwin Kee and Eric Boye,Governing Cross-Sector Collaboration,San Francisco,CA:Jossey-Bass,2014.的配置方式之一,体现了跨部门合作治理的发展趋势。社区基金会以社区为辐射范围,更多聚焦于本土居民需求,利用本地资源更好地解决本社区所面临的实际问题。其次,从社区基金会与居民的关系来看,社区基金会中的工作人员主要是社区居民,便于整合本社区的资源,通过项目运作的方式,利用慈善、公益、自治、互助等措施,感知居民需求并且及时回应。从组织机制来看,社区基金会区别于政府传统的垂直式服务,具有扁平化的结构、网络式的思维,能让更多居民接受优良的社区公共服务。

社区基金会在运作中着力建构社区领袖模式,通过聚焦社区发展的现实状况,资助、培育扎根于社区的专业社会组织和各类群众社团,引导、支持、培育各类社会组织为社区提供所需的服务。社区基金会的实践主要通过项目依托,建立“社区基金会—社会组织—社区”的联动服务体系,同时参与项目中,在整合资源、搭建平台的过程中,增强居民参与公共服务委托、设计、评估的影响力,体现了社区基金会作为新兴的社区社会组织参与共同生产的行动。一方面,社区基金会通过联结居民、非营利组织、企业与公共部门,实现资源优化配置、优势互补和相互理解。另一方面,社区基金会动员和激励居民、社会组织参与社区服务,增强居民自我效能感、归属感和社区凝聚力。

随着共同生产理论的发展和应用,共同生产的实践逐渐涌现,越来越多的社会力量参与共同生产,为公共服务的设计和提供方式增添了新的活力。在这一过程中,社区基金会在推动社区治理、参与公共服务共同生产方面的优势与功能也显现出来。越来越多社区基金会在政府的支持下成立,并探索其在社区中能够发挥的独特作用。如何制定政策为社区基金会提供良好的成长环境?社区基金会在具有哪些特征的情况下能达到促进委托、设计、提供与评估公共服务的效果?识别这些问题,既有利于为社区基金会的发展提供前瞻性的思路,也有利于丰富共同生产在我国的理论和现实内涵,促进共同生产理论的本土化。因此,社区基金会在哪些因素的共同影响下更成功且有效地参与共同生产,值得探讨。

(四)影响社区基金会参与共同生产的因素

1.资源依赖结构

社区基金会只有拥有充足的资源,才能持续为社区提供优质的公共服务。与西方社区基金会大多以自下而上、依靠民间企业家捐赠和社区内生需求的成立模式不同,我国社区基金会主要以行政力量自上而下驱动,即使由民间力量或企业发起,也需依靠政府的推动。在我国,社区基金会注册成立的原始基金要求不低于200万元人民币,而实际上,社区基金会在初始募集资金和日后劝募维持运作方面都面临许多困境。社区基金会的资金和资源主要依赖于政府、企业和社会。根据社区基金会资源依赖结构可以将其划分为政府主导型、企业主导型和居民主导型。不同类型的社区基金会的运作、发展及其嵌入社区的程度都有所不同。政府主导的社区基金会,由于资源限制、使命转移等,难以深入社区去关注居民的实际需求;企业主导的社区基金会则可能将其任务局限于捐赠者的慈善目标;而居民主导型则更可能充分吸纳各种社区力量,深入了解居民需求。政府为社区基金会提供资金支持,但也会导致社区基金会越来越依赖政府,使其独立生存和发展的能力更加薄弱。①Tobias Jung,Jenny Harrow and Susan D.Phillips,“Developing a Better Understanding of Community Foundations in the UK’s Localisms,”Policy & Politics,Vol.41,No.3,2013,pp.409-427.只有具有合理的资源依赖结构,才能使社区基金会充分动员社区居民、社区社会组织、辖区企业、社区居委会或村委会,培育社区成员和其他社会主体的责任意识,形成互助互惠机制,从而提高社区基金会提供公共服务、参与共同生产的效率。

2.资金运行模式

从全球化的结果来看,社区基金会在全球范围内形成了银行模式和聚集模式两种类型。具体而言,银行模式是指社区基金会针对社区治理中的资金需求主要发挥聚集资金和资助社区组织的中介功能,强调多渠道筹款和提供捐赠者服务;聚集模式则是指社区基金会聚焦于社区发展的现实状况,动员社区多元主体共同参与,推动多方跨界合作来解决社区问题的治理模式。社区基金会的理想运行模式是聚集模式。一方面,社区基金会自主设立项目资助社会组织,回应社区具体问题,实现自身公共服务目标;另一方面,通过向组织外部争取项目来扩充资金来源和缓解资源短缺的困境①黄家亮、马颖:《社区基金会的全球视野与中国路径》,《社会建设》2020年第7期。,社区基金会更好地发挥了资源整合和解决问题的能力,体现了社区领导者的角色。

2008年至2013年,中国社区基金会大多呈现为银行模式。在该时期,资金结构与来源常常是划分社区基金会类型的关键指标。根据实践研究,我国社区基金会尚未出现完全的聚集模式,而是银行模式与聚集模式两种方式的融合,即“类聚集模式”。自2013年以来,党和政府在国家治理现代化进程中越来越重视社区居民的主体性和重要作用,其间社区基金会逐渐形成了社区服务与社区培育并进的项目实践机制,开始探索向聚集模式运作机制的转变。这不仅要求社区基金会能有效整合社区资源,更需要承担起组织、协调社区各方力量的责任。不同运作机制的选择与实践,与社区基金会赖以发展的本土社会现实紧密相关,同时也影响到社区基金会参与共同生产的实践成效。

3.组织成熟度

社区基金会发展时间与其获取资源的渠道以及与政府等其他社会主体的关系密切。组织成熟度与组织的沟通能力、知识共享程度、资源优化程度都有一定的关系,同时也与组织对员工的培训、人员稳定性有关。②程志超、汤霞:《组织成熟度评价指标初探》,《科学咨询》2008年第7期。组织成熟度体现了一个组织的竞争能力、创新能力和发展能力。社区基金会发展初期,大多数地方政府对社区基金会还持观望态度。即使是已成立社区基金会的地区,关于社区基金会的配套政策远未完善,缺乏具体、可操作的支持性政策规范,使得大多数社区基金会在资金筹集上面临困难,筹资效果并不理想。我国社区基金会大多成立时间较短,发展经验有限,多采取短期项目推动社区建设,未能形成长期规划和发展方案。社区基金会成立时间越久,其参与社区治理和共同生产的经验越丰富,在动员社区居民、企业、政府等主体时,也更具有主动性和说服力。因此,成立时长可能影响社区基金会参与共同生产的质量和效果。

组织规模既包括人员数量与层级等内部规模,也包括产品和服务的覆盖范围等外部规模。社区基金会立足于社区内部,一般是规模较小的社区社会组织。这种小型规模组织具有扁平化、有机、自由流动性的管理模式,且具备战略创新和灵活执行的空间。社区基金会要想发挥社区治理创新的“引领者”角色,必须有充足而专业的工作人员作为保障,也需要具有改革魄力和领导魅力的新型社区管理服务人才。但在现实中,一方面,由于发展时间短,社区基金会未形成一定规模和影响力,缺乏专业人才的培养体系,难以招募到合适的工作人员;另一方面,根据民政部、财政部、国家税务总局印发的《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》要求,非公募基金会管理费用一般不超过年度总支出的12%,按照当前社区基金会的运作,大多数年支出在100万元以内,管理费用不足以支持专业的管理团队建设。组织规模和人员构成对社区基金会发挥其专业性和灵活性具有重要影响。因此,组织人员规模对其参与共同生产的效果可能具有影响。

5.组织资产规模

社区基金会一般以项目为依托,直接提供公共服务或通过向社会组织捐赠资金推动社区服务和建设,在这种正式或非正式的计划和行动中,我们必须考虑到其组织的资产和能力。社区基金会的组织资产主要包括其筹募来自社会各界力量捐款的初始资金,后续通过募集资金、提供公共服务获取收入的资金与政府补贴等。这是社区基金会赖以运作的“血液”,很大程度上限制了其开展项目的规模和数量,决定了其行动的范围和能力,从而影响其作为共同生产的直接主体和纽带所发挥的作用。年度支出占总资产的比例能够反映社区基金会开展项目与行动的活跃度以及资金周转利用能力。

6.功能角色

在世界各地的实践中,社区基金会适应不同的社会发展阶段,扮演着不同的功能角色,不同地区、各个时期的规模和运作项目都有所差异。一般认为,社区基金会的功能可以归纳为五个方面:本地资助者、本地问题回应者、社区议题倡导者、慈善资源管理者和跨界合作推动者。Draddy和Morgan在分析美国社区基金会经验基础上将社区基金会功能角色概括为捐赠者服务、作为匹配资助与受助双方的资源平台、社区领导者三个方面。这一角色功能分析框架也逐渐被推广到其他地区社区基金会的讨论中。对于捐赠者服务角色,社区基金会依赖于捐赠者的资金,为此需要满足捐赠者的慈善需求;作为资源分配的中间平台,社区基金会将来自第三方的资助提供给有需要的其他社会组织;作为社区领导者,除了前两者的功能外,社区基金会还越来越扮演着解决社区问题的主要角色。在我国,社区基金会也主要呈现出这三种功能,但国内社区基金会尚处于发展阶段,主要发挥着捐赠者和资源平台的角色,而社区领导者这一功能则发挥得相对较少。社会基金会扮演社区领导者角色是未来发展的方向。本文用社区基金会在其行动中所发挥的三种角色,衡量其参与共同生产的效果。

(五)分析框架

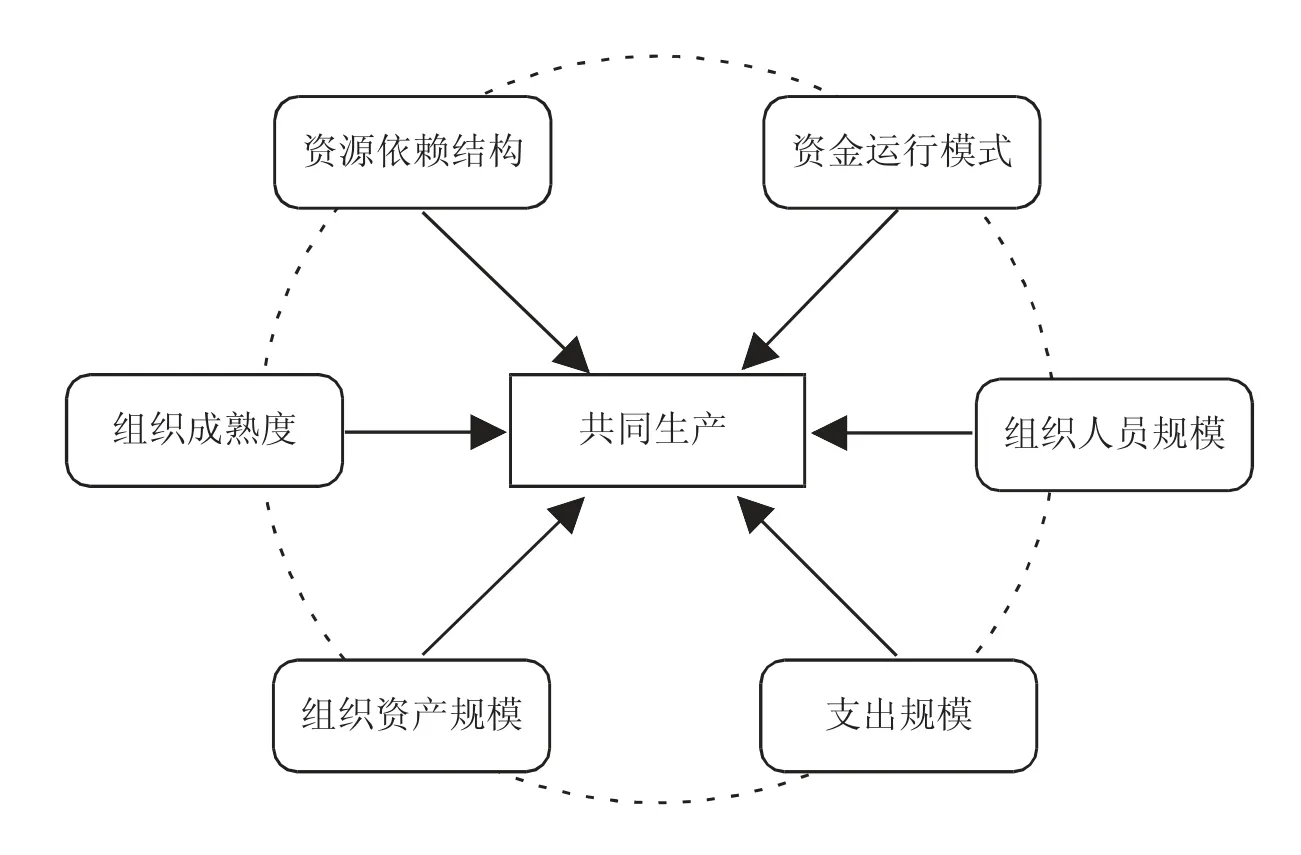

基于以上文献回顾,本文提出可能影响社区基金会参与共同生产效果的六个影响因素,并分析这些原因变量的组合条件对共同生产的影响(见图1)。

图1 社区基金会参与共同生产的路径分析框架

三、研究方法

(一)QCA研究方法

本研究使用模糊集定性比较分析(fsQCA)这一分析工具,用于识别社区基金会的多种因果条件如何系统地组合并影响其参与共同生产的效果。QCA既适用于小中规模的案例分析,也适用于较大规模的案例分析。①Charles C.Ragin,Redesigning Social Inquiry:Fuzzy Sets and Beyond,Chicago,IL:University of Chicago Press,2008.本文选取全国中等规模的40个案例进行分析,与该方法相适配。与标准多元回归分析旨在评估不同情境中的独立效应不同,QCA基于集合逻辑,有助于在因果关系不确定的情况下揭示变量之间复杂的关系模式。②Denita Cepiku,Filippo Giordano,Marco Mastrodascio and Weijie Wang,“What Drives Network Effectiveness?A Configurational Approach,”Public Management Review,Vol.23,No.10,2020,pp.1479-1503.QCA强调案例的多样性而不是案例之间的同质性,并且能够识别多个组态与同一结果之间关系的等效性。③Rhys Andrews,Malcolm J.Beynon and Aoife McDermott,“Configurations of New Public Management Reforms and the Efficiency,Effectiveness and Equity of Public Healthcare Systems:A Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis,”Public Management Review,Vol.21,No.8,2019,pp.1236-1260.QCA分为清晰集或模糊集变量。清晰集是二分的,变量只能在集合中(隶属值为1)和集合外(隶属值为0)两者之间。在模糊集中,我们可以根据一个变量情况在集合中的隶属程度将其在0到1之间赋值,变量既可以是定距变量,也可以是连续变量,可以对模糊集进行校准,使其隶属程度符合理论依据或其他标准。对于模糊集的校准,我们需要设置完全隶属的阈值、交叉点和非隶属的阈值。

(3)思想政治教育与叙事医学教育相结合,提升医学生叙事沟通能力。现今的医患关系,大多集中谈论自主、权力、协商、合作等主题[9]。医学生必须具备良好的沟通能力,以适应时代与职业要求。思想政治教育可以与叙事医学相结合,通过提升医学生叙事能力来实现增强沟通能力、就业能力、职业素质的目标。在实践中可以从改革教育目标、整合教育资源、创新教育载体、丰富教育手段、构建联动机制、完善评价体系等方面入手,促进其融合,指引医学生树立正确的道德观、伦理观、价值观、职业观,共同促进医学生综合素质的全面提升。

评估fsQCA模型,主要通过分析一致性和覆盖率这两个方法指标评估因果条件对产生结果的理论主张的经验强度,即条件组合的路径在多大程度上能够解释结果。①Charles C.Ragin,“Set Relations in Social Research:Evaluating Their Consistency and Coverage,”Political Analysis,Vol.14,No.3,2006,pp.291-310.一致性表示具有因果条件组合的案例占结果集的比例,如某个路径的一致性为0.75,则表示该种路径中75%的案例是结果的子集。其统计学意义在于,如果一致性分数接近1.0且大于0.75,因果条件与结果之间的关系为经验有效。覆盖率表示路径对结果的解释程度,如某个路径的覆盖率是0.50,则表示该路径能够解释50%结果出现的情况,覆盖率评分一般要大于0.3。覆盖指标测量特定因果组合中包含的案例数量,表明条件组合的重要性,类似于多元回归分析中的统计强度。

(二)变量及赋值

应用fsQCA软件,以基于实践依据、理论依据预设的交叉点或标准差对变量进行校准,在本研究中校准的依据主要包括现有理论对社区基金会相关概念和变量的界定以及实践中社区基金会所具备的特征和数据分布概况,由此每个案例在子集中值为0到1的隶属度作为新变量。运用三分赋值法时,0.5是交叉点,超过0.5分表示一个案例趋向于在集合中,低于0.5分表示一个案例趋向于不在集合中。但在校准和分析时,隶属度为0.5的情境易导致案例难以归类而不被纳入分析,最终影响分析结果。因此研究通常在0.5的基础上增加或减少一个较小的数字(如0.01)以避免这种情况,即根据案例现实情况的隶属度趋向,将三分赋值法中的中间阈值,赋值为0.49或0.51。

本研究包含了六个条件变量和一个结果变量,根据变量的类别与特征,将变量进行不同方法的赋值。其中,资源依赖结构(RES)、资金运行模式(OPR)和用于衡量共同生产(COP)的功能角色,均可划分为三种类型。资源依赖结构划分为政府主导型、企业主导型和居民主导型。政府主导型社区基金会往往由于其地位受政府重视,在参与共同生产时更具有主动性和能动性,而企业主导和居民主导的资源和力量相对更加薄弱。这三种类型分别赋值为0.95、0.49和0.05。资金运行模式可划分为银行模式、混合模式和类聚集模式。银行模式仅发挥着募集资金与资助功能;类聚集模式在银行模式的基础上,某种程度上发挥着动员多方主体解决社区问题的功能;混合模式的作用则在两者之间。这三种分别赋值为0.05、0.51和0.95。而组织成熟度(MAT)、组织人员规模(STA)、组织资产规模(ASS)和年度支出(EXP)为连续变量,根据社区基金会总体样本特征确定相应的阈值,进行模糊集校准。功能角色可划分为捐赠服务、资源平台和社区建设,分别赋值为0.05、0.51和0.95。0.05表示参与共同生产的程度低,0.51表示参与共同生产的程度一般,0.95则表示参与共同生产的程度较高。

(三)数据来源

本文在全国范围内选择40家具有代表性的社区基金会,成立时间大致在2010年到2018年之间。这一时期,社区基金会在全国范围内迅速发展,逐渐受到关注。在选择社区基金会案例时,我们主要考虑到两个方面因素:一是包含全国各地不同经济发展条件地区的典型社区基金会;二是涵盖政府主导型、企业主导型、居民主导型等不同类型的社区基金会,力图兼顾典型性和代表性,在这两个原则的基础上,力图保证案例的多样性。所以,尽管全国共有191家社区基金会,但是满足条件并能获取全部数据的共40家,样本和数据来源于本课题组建立的“全国社区基金会”数据库(Community Philanthropic Foundation,CPF)。收集的资料主要包括:一是各社区基金会的净资产和年度收入、捐款收入、年度支出,以客观把握资金、管理、监督等运行状况;二是社区基金会的工作人员规模,包括理事、监事和全职工作人员;三是社区基金会的项目规划与执行,包括项目支出、项目内容,并根据内容定位社区基金会的资金管理模式、功能角色和参与共同生产的效果。

四、结果分析

(一)必要条件分析

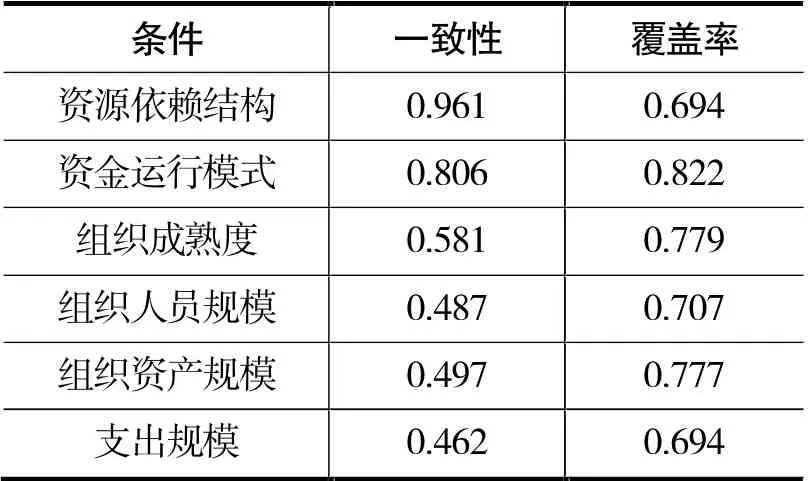

数据完成操作化校准和赋值后,在fs/QCA3.0软件中运行,生成相应真值表,则得到条件变量与结果变量的所有组合情况。首先进行必要条件分析,以判断单个条件变量是否与结果变量存在充分关系或必要关系。当一致性指标大于0.8时,该条件变量是结果变量的充分条件;当一致性指标大于0.9时,则该条件变量是结果变量的必要条件。表1总结了对单变量进行的必要性分析结果。资源依赖结构的一致性超过0.9,说明政府主导的资源依赖结构是必要条件。

表1 共同生产的单变量必要性分析

(二)条件组态分析

在真值表分析(表2)中生成的组态中,有六种配置是结果因果条件的组态。在这六种组态中,根据其一致性水平达到0.8以上以及覆盖范围达到0.3以上的条件,两种条件组态可以作为社区基金会有效参与共同生产的充分组态(表3)。

表2 真值表(N=40)

表3 两种条件组态

本研究利用fsQCA 3.0软件对各变量进行分析条件组合,这样可以得到简约解、中间解和复杂解等三种组合方式。在以上分析的基础上,我们参考现有研究的路径归纳思路,根据资源依赖结构、资金运行模式、成熟度、人员规模、组织资产等六个维度的结果,归纳总结出社区基金会参与共同生产的两种路径模式,分别为资源—运作驱动型路径和资源—支出驱动型路径。

1.资源—运作驱动型路径。组态1表明,政府主导、类聚集模式、具有较少人员规模和较低年度支出时,社区基金会参与共同生产的效果更高。上海市虹口区嘉兴社区基金会和杭州市下城区石桥社区发展基金会这两个案例均属于这种组合。

社区基金会在社区治理和共同生产的过程中,离不开政府的支持和良性合作,通过与公共机构密切合作,获取参与提供公共服务的合法性、不断扩大服务范围,来自政府机构的工作人员或领导能够带来更多的资源获取渠道、加强合作关系;在项目执行中更能体现出格局意识,政府给予的资金补贴和政策优惠赋予社区基金会持续运营和健康发展的能力。呈现出类聚集模式的社区基金会主要采取如下措施:一方面,通过向其他社会组织提供捐赠,培育其参与社区建设、提供社区公共服务的质量,并在能力建设、社区领袖培养方面提供支持,帮助孵化更多以服务社区为中心的社区社会组织;另一方面,通过开展有关项目,吸引本地慈善家、捐助者、专业人士以及社区居民、社会组织领导者等各方主体参与,形成跨部门合作,动员本地的人、财、物资源,协调利益相关方,聚焦当地的问题和居民需求,关注社区弱势群体,寻找符合社区发展的方案,从而推动社区建设,提高社区居民的生活水平。更为重要的是,这些人能够团结在一起,达成有效的共识,进而调动本地资源,协

调本地的利益相关方,找到本地的解决方案。社区基金会的成功主要以类聚集模式呈现的原因,也与其当前在我国仍处于发展初期阶段有关,社区基金会难以依靠自身力量独立开展项目,而是赋能于不同的社会组织力量,实现共享共治、共同生产。

社区基金会的理事会是其决策机构,依照章程行使职权,组织规模较小的,有利于集中权责,提高基金会决策和运行的效率,避免因人员冗余造成的机构僵化、推卸责任、回应性不足等弊端。年度支出体现社区基金会的运营能力,保持适当的收入支出比,是确保社区基金会可持续运营的关键。同时,社区基金会开展的项目具有一定的周期性,不同年度的支出可能存在较大差距,因而建立长远的战略规划、合理的财务目标是对社区基金会长久发展的必然要求。因此,这一组态模式对于当前我国社区基金会参与共同生产的路径具有较大的借鉴意义。

2.资源—支出驱动型路径。组态2表明,政府主导、类聚集模式、成立时间较短且支出较少的社区基金会,参与共同生产的效果更好。案例中的上海浦东新区东明社区公益基金会、北京齐化社区公益基金会和广东省德胜社区慈善基金会等组织均属于这一组态。除组态1中所具备的三个要素外,近期成立的社区基金会在参与共同生产的优势也较为明显。

基金会的角色由其成立时的核心事务和使命所决定,在研究社区基金会的功能角色时,应结合社区基金会成立的特定背景和社区需求,而不是提前预设其角色或划分为固定的某一类型。社区基金会的角色功能及其运行模式等,可能会随着发展环境和成熟度变化而转型升级,并非固定不变的。自2008年我国首家社区基金会成立起,发展初期政府多处于观望态度,尚未对社区基金会在社区建设、协作治理以及共同生产中发挥的作用和潜力给予重视,因而没有制定配套措施和有关优惠政策。而近几年来,政府越来越重视社区基金会的作用,全国许多城市纷纷发布了鼓励成立社区基金会的政策,而社区基金会也如雨后春笋般涌现。同时,政府给予资金和政策支持并积极与社区基金会展开合作。因此,一些社区基金会虽然成立年数较短,但其发展的政策环境和机遇相比之前成立的社区基金会却更具优势,反而与政府合作的机会更多,参与到社区建设、提供公共服务的可能性更大,在共同生产的过程中发挥的能动性则更高。

(三)稳健性检验

最后是对本文的研究结果进行的稳健性检验。一是按照0.05、0.51和0.95的分位数校准,将0.5的数值加上了0.001后的数据结果,真值表分析时选择原始一致性为0.8、PRI一致性为0.75的数据。二是本文将结果变量的赋值方式进行调整,将交叉点的取值由79提高到81,并重复上文的分析,发现所得结论基本不变。三是在必要条件分析中,所有条件变量的一致性比较一致。四是在条件组态分析中,总一致性结果和上文的分析结果比较一致,总覆盖率则有所提升,说明条件组合的影响是稳健的。

五、结论

本文通过模糊集定性比较分析,探究社区基金会在参与共同生产的影响因素组态对其参与效果的影响。分析显示,政府主导型资源依赖结构是社区基金会参与共同生产的必要条件,资源—运作驱动型路径和资源—支出驱动型路径是社区基金会参与共同生产的两种路径。当前,社区基金会对政府部门的依赖性较大,在行政力量的推动下与其他社会主体进行合作,其外部联合更多的是在政府行政力的推动下进行。随着社区基金会不断发展成熟,依靠自身进行资源拓展、外部合作的主动性和能动性日益突出。社区基金会在外部环境不断完善的过程中,内部结构和运作机制也在转型,在社区和共同生产中发挥的作用越来越明显。因此,案例研究中的社区基金会,可能会在将来发生不同的变化,其参与共同生产的结果也将有所不同。同时,社区基金会的资金结构、运行模式等只是一系列社会条件作用于社区基金会实践的表征,但不是根本原因。我们应当打破经验研究中由于前文所述的决定论倾向所形成的局限,采取更为综合与历史的视角对中国社区基金会的实践经验加以总结提炼。

社区基金会应当重视激活与重塑地方性的社会互动与支持网络,既积极探寻和继承既有网络的重要性,也试图走出社区慈善范畴,扩展到更大范围的公共服务中。前者意味着社区基金会不必限定某种捐赠主体、拘泥于某种类型而排斥多元主体的对话。例如,我们不再为了彰显企业或居民主导型社区基金会的特性,而简单地完全排斥政府行政权威的支持;也不再为了与政府主导的立场一致,而忽视企业或居民的声音。因此,社区基金会应当尽可能拓展资源获取方式,从而吸纳多元主体的多元需求与共同行动。

社区基金会的标准化制度移植目标,在一定程度上打破了现代慈善体系中的固有界限,将社区作为慈善资源的基本窗口加以关注。但是,社区基金会模式在扩充慈善资源总量的同时,也激活和动员了社区集体行动,改变了社区治理的资源与权力分配状态。为了适应社区基金会模式的影响,政府、市场、机构与社会都必须在原有结构已被撼动的社区新环境中进行探索实践。因此,当我们将目光投向社区基金会带来的实际社会影响,不断强化社区基金会的社区属性以强调其在社区慈善中的重要地位的同时,它所带来的社区治理结构的转变同样是不容忽视的。