吴子复与《礼器碑》

周卓然

摘要:吴子复是岭南地区著名的书法家,其一生成就主要集中在隶书方面,后人称之为“吴体”。分析吴子复对《礼器碑》的接受与取法,考察其学书经历与书学思想,并从书学渊源、师法礼器、汉碑选择等方面对吴子复的书法进行系统性研究,或可为吴子复书法的后世研究提供些许启示。

关键词:吴子复 《礼器碑》 碑学

一

吴子复(1899-1979)是近现代杰出的书法篆刻家、美术理论家,中国早期著名的油画家。观其一生,先生在诸多艺术领域都取得了杰出成就,尤以书法成就最为突出,且影响深远。毫不夸张地说,在岭南地区,与吴先生同时代及后学者,但有习隶书,几乎无不受其影响。因其功力之深厚,风格面貌之突出,影响之深远,后辈尊其书体为“吴体”。吴子复早年以学习马蒂斯风格的现代派美术而闻名,但其对书法的学习却早于美术。十三岁时,世伯送给他一本《何绍基临张迁碑》,后又寻得一《张迁碑》原拓本。正是有了少时的习书经历,他才没有在美术创作事业备受打击之际放弃对艺术的追求,而是欣然投身于书法创作之中,作为一名现代隶书大家走向艺术生涯的高潮。

吴子复一生醉心隶书,师法汉碑,这种尊碑思想很大程度上是源自碑学先辈阮元、包世臣、何绍基、康有为、林直勉等人,岭南地区深厚的碑学基础对吴子复有着潜移默化的影响。他在《汉代书法艺术之蓬勃》中谈及:

学书学碑当从汉碑入手。从书法艺术看,汉是最发达最蓬勃的一时代。不止气体高,变制亦最多,可以后世书学宗师。[1]

其后在1968年所写的一件《行书题跋》中,同样对汉碑给予了极高的评价,并对汉碑的各种不同风格进行了论述:

汉人书法已造艺术之纯境。朴质高韵,新意异态,体格各具,情感互殊。有雄健者,有秀逸者,有疏散者,有谨密者,有纵肆不羁者,有肃穆严谨者,有淡远闲静者,有端丽妍媚者,有朴拙绝无姿致者,有奇古不可名状者。皆缘自由发展、榘矱不拘。魏晋师承斯道得继,唐以后则榘矱之缚日深,院体一兴,书道遂日陵夷矣!今日学书须从汉碑始者,以其用笔之形式多,结体之面貌古,益以石味之探求,书道艺术当有从新发展之望。[2]

吴子复对汉碑的推崇与地域影响是分不开的。清代中期以来,岭南地区碑学大兴。清代碑学家阮元曾任两广总督等职九年,其倡导碑学的著作《南北书派论》和《北碑南帖论》正是发表于此时,从而使广东成为碑学的主要发源地。其后碑派代表人物伊秉绶也曾两次于广东任职,其隶书影响广东书坛近百年。另外三位碑派代表人物中,何绍基曾在广东主持乡试,吴大澂曾任广东巡抚,黄牧甫曾客居广州十八年,均为碑学在广东的传播和发展推波助澜。更重要的是,广东本土也涌现出大批碑派书家,先有李文田、潘存,后有康有为、梁启超、易孺、林直勉、胡汉民等。最具代表性者为康有为,被誉为碑学之集大成者,其《广艺舟双楫》成为碑学最重要的理论著作,其书法源自北碑《石门铭》,被称为“康体”,在理论和实践上均对广东碑学的兴盛起到了巨大的作用。“从阮元到包世臣,再到康有为,碑学这股变革的学术思潮从理论的构建上得以最终完成。这时,晚清书坛几乎成了‘北碑盛行,南书绝迹’的局面,岭南书艺此时也出现了空前的繁荣。乘时而出的书家有梁启超、简经纶、林直勉、罗叔重、吴子复诸人,他们无不在碑学思潮的影响下,各逞其能,各具风骚,在岭南书法史上找到自己的位置。”[3] 吴子复在碑派书风的环境中成长起来,自幼受到碑派书风的耳濡目染,对汉碑的推崇可以说是受环境使然且理所应当的。

二

吴子复的书风大致分为三个阶段,最初为师法清代书家伊秉绶、何绍基、邓石如及同时代广东书家林直勉;后取法《礼器碑》[4]《张迁碑》《石门颂》等汉代碑刻;晚年醉心东晋时期《好太王碑》。先生自称“写遍人间两汉碑”,其虽有夸张意味,但也反映出先生终其一生都沉浸碑版,未脱碑学规范。

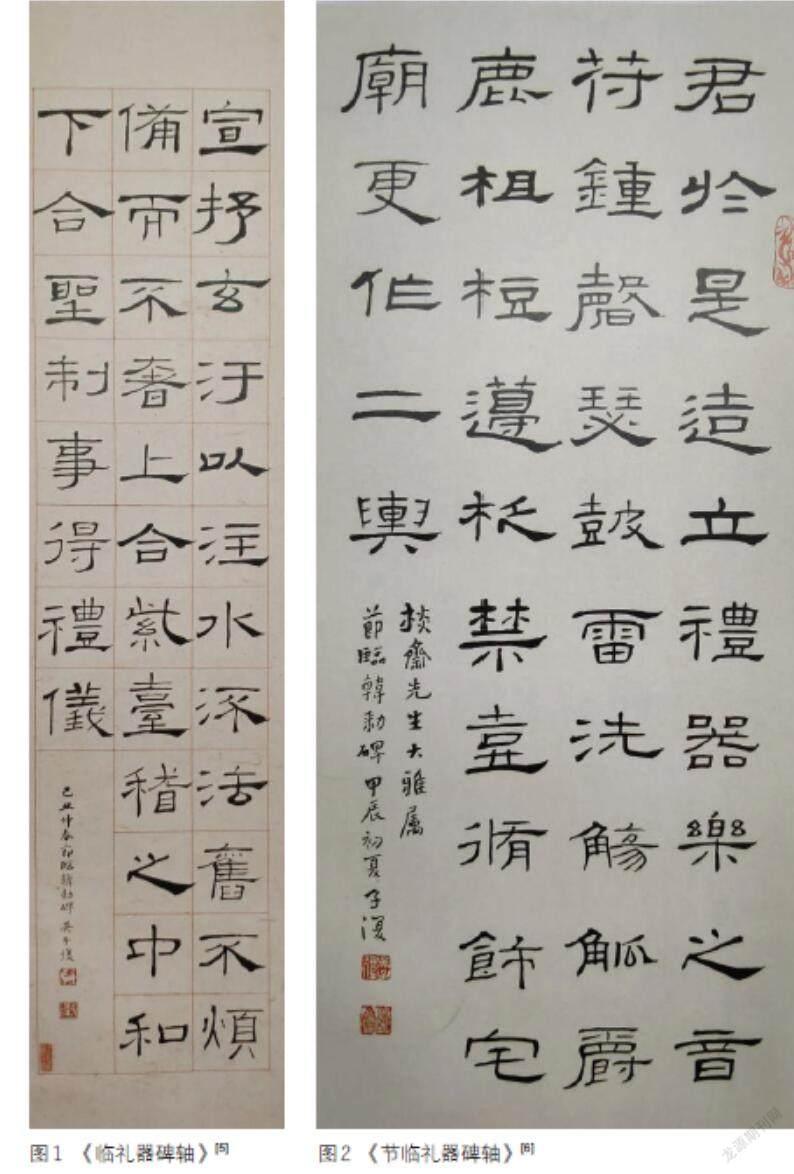

1971年以前,吴子复主要取法对象为汉代碑刻,这一时期可以称作“汉碑时期”。此时吴子复的隶书作品,大都具备《礼器碑》的风格特征,《广东历代书家研究丛书·吴子复》一书更是将他取法汉碑的时期称为“礼器碑时期”,可见在众多汉碑中对吴子复影响最大、持续时间最久、风格最为鲜明的当属《礼器碑》。总体而言,这一时期他的书法以师法《礼器碑》风格的作品成就最高,且贯穿始终的用笔方法主要也是通过师法《礼器碑》建立起来的。在《吴子复书画集》中,我们可以看到直接临摹《礼器碑》的作品有六件,属于礼器碑风格的作品有十多件。这些作品大多字法规范,结体严谨,在平正中蕴藏变化。字体笔画普遍较细瘦,但细而不弱,刚劲有力,如铁画银钩,圆劲而内敛。字体势态左右开张,横画一波三折,蚕头雁尾的特征非常明显,与原碑神态相契合。在雁尾处,常以顿挫后以尖锋出之,棱角分明,丰厚而不臃肿,并与其他笔画的瘦劲形成强烈对比,增强艺术感染力。除雁尾外,其他笔画的粗细变化不大,但由于有雁尾重笔在其中起调节作用,故不显其单调,且颇有趣味。由此可见,吴子复临习过的汉碑虽多,但临得最精当的莫过于《礼器碑》。

纵观吴子复一生,其隶书作品风格虽然面貌各异,但影响最为广泛的仍倾向于《礼器碑》一路。甚至在其进入“《好太王碑》时期”并认为自己已达到“通会之际”的时候,其《好太王碑》风格的作品也依然无法超越其《礼器碑》风格的作品。[8] 显而易见,在无数的隶书碑刻当中,《礼器碑》对吴子复的影响最为深远,吴子复对《礼器碑》的理解最为透彻,对《礼器碑》的临习也最能得其神采。

对比《礼器碑》与吴子复的书法创作,可以看到吴子复对《礼器碑》的师法与接受。“青”“相”“笼”“头”四字出自吴子复的《辛弃疾词轴》[9](1971年)。从结构上来说,四字与原碑中的字几近相同,“青”“相”两字与原碑相比纵势更加伸展,结构更加修长。“相”字粗细对比和“木”字旁的轻重关系与原碑相似。“笼”字左半偏旁的“立”与“月”势态变化与原碑相比更加统一,原碑“立”“月”势态相异,更加富有奇趣。“闲”“立”“代”“雨”四字出自吴子复《鲁迅诗轴》[10]。“闲”“立”“雨”三字相较于原碑更加内敛,轻重变化与原碑无异,原碑横势较为开张。“旧”“年”两字出自吴子复《辛弃疾词轴》[11](1972年)。此二字与原碑风貌相似,轻重变化亦同,“旧”字处理十分巧妙,右下部笔画较多,且不在字体中线,整字重量全在右下,左半笔画只有一撇,左右重量的差异会使整体向右倾斜,从而失去平衡。字中长竖起到了重要的协调作用,通过竖画的向右倾倒与撇画的向左伸展,調节整体平衡,使整字重量均分,达到平衡的状态,吴子复对于《礼器碑》中结构的巧妙处理也深得体会。

在线条方面,吴子复追求金石味与汉碑中斑驳残缺的质感。吴子复隶书的线条有着如锈如铸的金石味道,笔画有沧桑感。《礼器碑》经千年岁月残剥,有着自然风雨侵蚀后的斑驳线感,吴子复没有还原其残剥之前的字体原貌,反而刻意追求这种自然古朴的线感。吴子复隶书的横画,起笔处无尖锋,收笔处无缺锋,且无论粗细都笔笔精道,并伴有收笔的轻微动作。“青”“立”“代”“雨”“年”几字,原碑处雁尾方折锋利,有强烈的刀刻感,吴子复其字雁尾出锋很自然,圆厚而不臃肿,有苍涩之感。“相”“代”“雨”“年”几字的竖画不是简单的一拓直下,而是有用笔方向和线条轻重的变化,这种似直非直的竖画,给人一种古朴生动的质感。吴子复对于这种笔法多有提及和描述:

细察大家之作,点时笔锋不仅下压便算了事,仍须有过,抑即小作旋转,成一小的圈线,而同时笔锋下压亦未间断。于是下压的面参合在旋转的线中,乃有一点。[12]

这种笔法所书的线条多有“涩”感,这也是清代碑学家所提倡的。碑学家特别重“涩笔”,反对用笔的浮滑。刘熙载在《艺概》中曾言:“用笔者皆習闻涩笔之说,然每不知如何得涩。惟笔方欲行,如有物以拒之,竭力而与之争,斯不期涩而自涩矣。”[13] 这种用笔方法与吴子复所言颇有异曲同工之妙,皆是增加行笔过程中的提按运动,使毛笔在中锋行笔的同时,线条两边产生斑驳沧桑之迹,使线条富有立体感,达到汉碑自然古朴的审美效果,其本质就是增加线条的变化,以获得金石之气。

吴子复对于这种斑驳的线感也有过论述,在《汉魏碑刻之书法研究》“线的量感”章节中谈到:

一画一点在纸上原本是占去若干广长的平面面积,但画家与书家的用笔要求还要使人感觉到圆厚。一画仿佛一枝树枝,一点仿佛一粒石子。[14]

吴子复文中所提及的“线的量感”也即线条的立体感。其在《篆刻艺术》艺文中也有相似论述:

书法和篆刻所用以构成形式者,不外是线条。线条必须有量感。所谓量感,就是在平面上画一条线而使人觉得仿佛是一条树枝向空间突起。而古印有不少剥蚀处,必须从剥蚀处寻韵味,不必想象它当年的完整之状。[15]

古印所展示的剥蚀现象与汉碑斑驳线感的审美趣味是一致的。吴子复所言“线的量感”与古人“锥画沙,印印泥”所表达的含义基本相同,就是让线条呈现出立体的视觉效果,使书法在二维平面拓展三维空间,从而在纸面上展现出古碑拓片中斑驳沧桑的线感。这是吴子复的艺术追求,亦是清代碑学家的艺术追求。

三

吴子复一生都沉浸在汉碑的学习中,在长期自我研习和教学实践的过程中,他在众多汉代隶书中选出六个具有代表性的隶书碑帖,以作为在汉碑六个学习阶段的临摹取法对象,也即“六碑学习法”。此六碑先后次序为:《礼器碑》《张迁碑》《西狭颂》《石门颂》《郙阁颂》《校官碑》。此六碑中最为基础亦是吴子复用功最勤的当属《礼器碑》。

正如康有为所说:“若《华山碑》实为下乘,淳古之气已灭,姿制之妙无多。此诗家所薄之武功、四灵、竟陵、公安,不审其何以获名前代也。”《曹全碑》亦不宜于初学,梁闻山在《评书帖》中说:“学隶初学《曹全》易飘。”

我则以为初学汉碑以《礼器碑》为最适宜。此碑风华俊逸,结体平正中而多变化,用笔有迹象可寻。……字多而点画的形式亦多,可以包括《尹宙》《史晨》《刘熊》《孔亩》《乙瑛》《张表》《白石神君》《熹平石经》《曹全》《华山》及《魏上尊号碑》,换言之,学过《礼器碑》则下面这十一个碑的书法学习就迎刃而解了。[16]

《礼器碑》作为隶书基础,既不似《曹全碑》浮滑,又可避《华山碑》刻板,是掌握汉碑笔法与结构的不二之选。《礼器碑》是汉碑中秀雅风格的代表,同时又极具个性。《礼器碑》笔画瘦劲但瘦而不弱,起收笔处干净利落,结体严谨,汉碑庙堂高古之气油然而生。清代王澍有云:“隶法以汉为极,汉隶以孔庙为极,孔庙以韩敕为极。此碑极变化极超妙又极自然,此隶中之圣也。”[17] 吴子复对于《礼器碑》的推崇与其早期取法对象之一林直勉有着同样主张,“就《礼器碑》论,此碑字方整中略带疏散,谨密中略带纵肆,又能有肃穆朴拙气。故以之为入门第一步,则此后一步一步而外堂而入室,都不致有一毫谬妄。”[18] 由此可见,吴子复不仅在实践上深受林直勉影响,在书学思想上也与林直勉有着密切渊源。

吴子复虽将《礼器碑》列入汉碑基础,并不是指《礼器碑》不能作为其后的书法追求。由于《礼器碑》线条生动,结体平正中见险绝,字体动静、收放、疏密、曲直种种因素相结合且极富变化,体现出汉碑宽博宏大的气象,所以《礼器碑》几乎贯穿了吴子复书法生涯的始终。

余 论

吴子复在现代广东书坛的影响深远,其门下学生众多,“比较有名的张奔云、关晓峰、何作朋、欧初、李伟、李家培、陈作梁、林少明、陈景舒等,形成了当代岭南书坛的一个书法群体。”[19] 吴子复隶书的影响范围大多局限在岭南地区,五岭以北熟知他的人并不多,先生其人其书都堪称岭南的代表,“吴体隶书”开岭南一代风气。可以说,无论在理论上还是在实践上,他都是碑学在现代广东书坛最主要的传承者。本文所论,只是力求为吴子复书法的后世研究提供些许启示与参考。

(作者单位:暨南大学)

注释:

[1] 吴子复:《汉魏碑刻之书法研究》,吴子复著、吴瑾校勘《吴子复艺谭》,广州:岭南美术出版社,1994年版,第207页。

[2] 同[1],第208页。

[3] 侯开嘉:《抗衡中原,实无多家与清代碑学》,侯开嘉著:《中国书法史新论》(增订本),上海:上海古籍出版社,2009年版,第156页。

[4]《礼器碑》是刊刻于东汉永寿二年(156)的一方碑刻,又称“韩明府孔子庙碑”等,无撰书人姓名,现存于汉魏碑刻陈列馆。其碑笔画瘦劲且有轻重变化,结体紧密又开张舒展,风格质朴淳厚,是东汉隶书的典型代表,书法价值很高,历来被金石家、书法家奉为隶书楷模。

[5]《临礼器碑轴》纸本,1949年作,115×26.5厘米,图片出自《吴子复书画集》,第37页。

[6]《临礼器碑轴》纸本,1964年作,92×35.5厘米,图片出自《吴子复书画集》,第51页。

[7]《临礼器碑扇面》纸本,1947年作,11.5×35.5厘米,图片出自《吴子复书画集》,第39页。

[8] 翁泽文著:《广东历代书家研究丛书·吴子复》,广州:岭南美术出版社,2017年版,第73页。

[9]《辛弃疾词轴》纸本,1971年作,100×35厘米,图片出自《吴子复书画集》,第65页。

[10]《鲁迅诗轴》纸本,1971年作,104×41厘米,图片出自《吴子复书画集》,第81页。

[11]《辛弃疾词轴》纸本,1972年作,121×37厘米,图片出自《吴子复书画集》,第85页。

[12] 同[1],第213页。

[13] 刘熙载:《艺概》,《历代书法论文选》,上海:上海书画出版社,1979年版,第710页。

[14] 同[1],第214页。

[15] 吴子复:《篆刻艺术》,吴子复著、吴瑾校勘《吴子复艺谭》,广州:岭南美术出版社,1994年版,第171页。

[16] 同[1],第210页。

[17] 王澍《虚舟题跋》,崔玺平选编点校:《明清书论集》,上海:上海辞书出版社,2011年版,第835页。