企业流程管理关键问题的分析与改进

◆李婷婷/文

0 引言

为了有效整合内部资源、优化管理架构、有效实施战略目标,多数企业构建了以流程管理(Business Process Management)为框架的管理制度体系。现实中,这些管理流程规范并指导着企业内部相互影响、高度集成的一系列业务活动。本文从企业流程管理过程中的关键问题出发,从管理根源对企业流程改进的重点方向和主要策略进行系统阐述。

1 企业流程管理中的问题分析

近年来,随着工业4.0及制造2025的深度推进,许多企业逐步建立了较为完善的管理制度体系,并在梳理传统业务流程的基础上,充分利用ERP、MES等信息化管理手段,建立了企业的管理流程架构清单[1]。但是,受行业壁垒、本地化设计、信息资源等多方面因素影响,在实际经营管理过程中,企业流程管理存在着管理制度脱节、融合性差、管理技术效率低等突出问题。

1.1 管理制度与管理流程脱节

企业在建立管理制度体系的过程中为各项业务活动的行为规范建立了管理基准,但如何保障众多的规章制度被理解和落实,成为企业管理过程中较为头疼的问题。企业通过管理制度对某些业务过程的管理流程进行规定,但这些流程往往存在流程节点零散、构成要素不健全、可操作性差等问题。企业制度与管理流程“两张皮”现象成为企业亟需解决的难题。企业要解决制度与管理流程脱节的问题,必须强化制度流程化建设,通过将流程管理要素与制度要求双耦合,把企业管理制度规范嵌入到业务流程中,保证业务活动节点科学、要求明确、责任清晰。

1.2 管理体系融合深度不足

基于不同的管理标准框架,企业在处理纷繁复杂的业务工作过程中,建立了质量、安全、环境、诚信等多目标的管理体系。但是,依靠传统的方法,文件多、执行难、效率低的管理弊端尤为突出。如何整合多套管理体系,从流程上整合管理目标,提高管理体系敏捷性和健壮性成为企业面临的现实难题。为了将管理要求深度融合到管理流程中,需要企业系统识别管理目标要求、精细划分管理要素、明确流程节点、构建流程管理模型。通过推进管理体系的一体化流程设计,来解决企业管理过程中“流程打架”、“各自问政”、“多头管理”等现实问题。

1.3 缺少集成化的流程管理平台

随着ERP、MES、CRM、OA等信息化管理工具的广泛应用,大多数企业已经通过各项信息化技术实现了管理制度的流程固化,但同样也面临流程复杂散乱、业务环节衔接不当、数据信息不同步等问题,造成信息化与流程化杂糅、业务与流程的解耦、管理不合规的情况出现[2]。如何利用流程管理平台将一系列的方法、技术和工具组织在一起,实现对不同应用的合并与协调,成为企业在流程管理改进时的重要课题。企业亟需通过集成化信息技术对业务流程进行全面分析诊断,推进业务流程重组和优化以及各信息系统之间的无缝集成。

2 企业流程改进策略

2.1 健全流程管理架构,提高流程管理成效

根据以上问题的分析,基于流程变革的思维,企业需要建立一个系统的管理模型来集成多维度管理体系,并将企业高层领导的管理思路在模型中进行显性化展示[3]。这个过程需要企业全面梳理管理活动,科学设置流程框架(见图1),通过闭环运行、持续进行,推动企业经营管理成效稳步提升。

图1 业务流程框架梳理

2.1.1 建立完善流程管理体系,设定管理目标

首先,企业需要聚焦未来战略规划和业务发展目标,系统梳理一级业务流程,为流程管理定好框架和目标。然后,结合企业组织架构和职能分配实际情况,构建模块化、本地化的端到端流程和职能流程二维架构。最后,建立业务流程管理机制,统一流程规范和语言,形成公司运行的流程体系规范;在建立实施流程管理的过程中确保管理制度全覆盖、流程表单全覆盖、绩效考核全覆盖的管理目标,通过关键过程指标的绩效测量对企业年度经营计划、部门考核指标、岗位工作目标等项目的完成情况进行动态跟踪和评价,推动企业在统一的管理框架下实现全流程管理方向的高度统一。同时,企业需要将业务流程梳理优化工作纳入组织绩效、干部绩效和员工岗位绩效考核,以帮助企业实现流程体系的持续性优化,实现流程的精益化运行,适应企业内外部环境的变化。

2.1.2 强化体系管理,深度融合过程方法与管理要素

企业流程管理具有“点多、面广、线长”的特点,呈现明显的复杂性、系统性、过程性特征。如何应用体系的过程方法来明确流程关键节点,是企业流程本地化管理的重点。通过对各关键控制要素的有机关联,将全流程过程控制与总体确认量化结合,对流程进行标准化设计,对流程节点进行精细化管理,促进管理体系相互验证、相互完善、协调统一。在流程体系标准化和精细化管理过程中,通过分析匹配流程控制节点与制度要求,对管理制度要求是否存在重复、矛盾、空白的情况进行复核;通过评审各级的管理要素项目,重新构建企业内部岗位职责要求标准,有效解决“推诿”、“扯皮”的管理难题。

2.1.3 识别自身短板,完善流程管理标准

企业的管理体系通过建模变成了一套由标准化的管理要素搭建而成的“沙盘”模型。但是,在实际管理过程中企业经常也面临着一系列问题,如企业的管理是否符合现阶段战略要求、流程是否存在信息断点、工作岗位是否配置合理、过程管理风险是否可控、关键过程是否达到预期目标等。企业需要对管理流程进行系统审查,对缺失标准、缺失指标项和管理要求的内容进行“三识别”,保证企业的技术、管理、工作流程的充分实施,推动企业关键流程的标准化、体系化、知识化。同时,通过开展对企业标准的技术内容、执行情况的“两个核查”,综合考核管理流程的适用性及企业标准实施的可操作性。企业在运行管理模型过程中通过结构化分析和绩效分析,对自身管理薄弱环节进行识别,运用六西格玛、约束理论、精益生产等优化技术,对企业管理短板进行改进设计,确保管理流程能够全面反映企业的组织架构、管理系统和业务活动之间的关系,使企业的制度和流程在横向和纵向上集成,展现完整的端到端流程,真正实现管理的“横向到边,纵向到底”。

2.2 明确改进方向,建立流程管理长效机制

2.2.1 打开管理“黑箱”,明确改进方向

基于企业业务流程架构,首先要对管理“黑箱”进行系统剥离,规范流程业务流程的颗粒度、流程语言、考核方法等内容。对公司各职能部门业务进行透视化呈现,从业务岗位角度全景预览“我”参与的流程上、下游及整条路径的体系要求关键要素。以“我”的视角直观呈现岗位、角色、流程、制度、规范、指引、表单等文件,明确“我”参与流程的管理要求和质量要求,让员工更清楚知道“我是谁”、“我做什么”、“我怎么做”,从而实现管理“黑箱”透视化、结构化。企业从横向和纵向两个管理维度打通业务领域自上而下的分解和实施通道,以业务流程为载体提升管理协同效率,确保各层级业务性的工作要求满足目标要求。通过对业务的全流程梳理,形成全流程“角色-活动”矩阵,明确流程活动的输入输出信息、关联信息、角色职责、体系文件等关键管理要求。以问题和需求为导向,着力解决流程缺失、流程长、效率低、职能流程之间未协同一致等问题,优化业务运行流程,为企业科研、生产、服务的有序开展提供保障。同时,通过制定业务流程梳理工作计划、编制业务流程梳理工作模板等方式打通业务协同难点,提高工作效率。

2.2.2 重构业务流程,实现流程、制度、职责的三融合

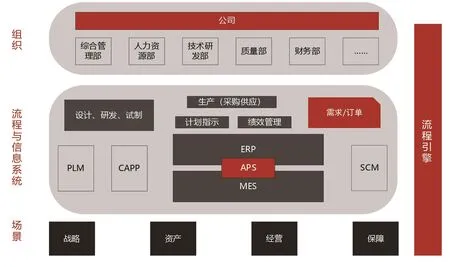

流程管理是企业科学管理、规范管理的抓手。识别了流程关键要素、打开了管理黑箱之后,企业以重构流程为主线重点解决“自相矛盾”、“多头管理”、“职权不对等”等关键管理问题,通过分解、细化、合并、重组的方法开展业务活动融合,将错综复杂的管理逻辑“图形化”,以流程为“纽带”,将管理体系、管理要素进行融合,形成一体化的流程管理体系(见图2)。通过组织、岗位、角色与流程融合,制度与流程融合,权责与流程融合,流程与信息化管理系统融合,实现企业级流程管理的深度变革,通过流程变革真正实现“一条主线”、“一张表单”的有效管控。同时,以规范流程为抓手,通过改进文件模板、细化操作标准、嵌入关键监控点等途径,使得员工开展的业务活动过程覆盖管理制度中所有管理要素,解决管理体系运行过程中“两张皮”、“不聚焦”、“不充分”等多项问题,有力强化企业流程规范化、结构化的管理深度,提升企业现代化治理能力。

图2 流程管理的基本方法

2.3 搭建流程管理平台,提升管理成效

新一轮数字化技术正快速重构企业现代化管理方法。如何通过搭建流程管理平台,实现企业的数字化转型,提升基础运行效率,为业务执行助力赋能,是企业当前面临的重要且紧迫的任务。通过以流程管理为引擎,使流程与信息系统高度协调,以整体业务流程为中心,构建流程管理和一体化运营管理体系的结构化、显性化、模型化和数据化的统一管理平台(见图3),提高企业管理的精细化和动态协同水平。

图3 流程管理平台架构简图

基于流程管理的管理模型,通常具有多维、多视图、多层次和多格式的特点。良好的管理模型能够反映企业的组织架构、信息系统和业务实践之间的关系。这其中,搭建一套统一的业务流程信息化管理平台,是流程管理先进程度的表现。在信息化管理平台上,业务流程图以“事件驱动的业务链”呈现,通过“条件、活动、逻辑”等符号进行绘制;通过运用流程工具内置的模型、对象,呈现业务管理体系和要素;通过“表单信息化”促进一体化管理构建的落地,形成统一的数字化、集成化、协同化运行环境,将基于各独立体系的业务、流程、表单实现方式,转变为以流程管理为驱动、表单信息为载体的融合实现方式。在信息化平台中整合各类体系的管理要素,用信息流方式承载业务流程,实现业务流程化目标,保证管理要求的刚性落地。企业通过应用流程管理方法论及工具平台,能够全面梳理公司的组织机构、角色、记录表单、术语、风控、绩效指标、信息系统、流程、管理文件等企业管理要素,同时通过将平台架构与基础数据整合,形成统一数据库支撑,提升信息化平台的扩展能力,便于实现以数据驱动的企业管理绩效水平的提升。

3 结束

企业在发展过程中往往会不断地引入并应用各种先进的管理理念和方法,在此过程中需要对企业管理运行积累的实践经验或问题进行挖掘、再现。通过管理制度与流程的持续改进,才能建立起符合企业自身需求的流程体系,这也是实现流程“理清楚-管起来-持续优化”的基础。