城镇历史景观特征识别的历史城区有机更新方法

左 力,乔 予,李和平

引言

2015年,习近平总书记在中央城市工作会议上指出,城市是一个民族文化和情感记忆的载体,历史文化是城市魅力之关键。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中,提出了遗产保护系统性和完整性的重要原则。伴随城市的发展,部分历史城区已成为寄居于现代城市中的历史片段,破碎化的空间现实和整体性的保护诉求成为历史文化名城保护的核心矛盾之一。面对当下城市发展的现实矛盾,需要从方法建构的角度,探索兼具遗产保护完整性与保护实践操作性的路径,形成系统性的遗产价值保护传承体系,实现城市历史文化的保护、利用与传承。

1 研究背景

1.1 文化遗产价值认知的多元视角

文化遗产价值的认知过程经历了从关注单体建筑历史价值到关注建成环境多元价值的转变。《雅典宪章》提出关注“有价值的古建筑”,成为遗产保护进程的开端。后续从《威尼斯宪章》到《华盛顿宪章》,遗产保护由“单一历史建筑的价值”转向“历史建筑及其所处的环境场所”和“保护区”的概念。然而,将城市分为历史保护区和现代区域的方式,把遗产价值从整体中分离出来,是不足以保护城市特征和质量的,也不足以抵御城市碎片化和城市衰落,最终将失去城市特质。进入21世纪,可持续发展理念迫切要求我们以一种更为整合的方式来管理城市遗产的复杂变化。《欧洲景观公约》中将“景观”的定义为“被人们所感知的一个区域”,将景观视角引入遗产保护领域,涵盖了整体的历史城区环境。2011年国际古迹遗址理事会(ICOMOS)公布的的《瓦莱塔原则》中,更是认为场所与文化认同密切相关,提出注重“场所精神的空间及建筑要素”和“非物质文化遗产”的有效保护措施,进一步完善了遗产空间的内涵。同年的城镇历史景观(HUL)概念也指出历史城区是“超越了历史中心或整体,包含更广泛的城市背景及其地理环境”,将景观方法纳入城市遗产的保护中来,这为历史城区问题日益复杂化的今天,提供了一种可持续的遗产价值认知视角。HUL承认文化与社会的动态作用对城市发展的意义,提出应在整体范围内对历史城区进行遗产价值的识别。近年来,基于城镇历史景观理念对历史城区展开价值评估的实践逐步增加,以英国历史景观评估为代表,展现了一种更全面,也更准确的遗产价值识别方法。

1.2 历史城区更新的范式转换

历史城区是城镇中能体现其历史发展过程或某一发展时期风貌的地区,涵盖一般通称的古城区和旧城区。作为城市中历史久远的建成区域,面临着较为复杂的城市更新问题,其更新范式也在不断变化。90年代城市快速发展时期的“旧城改造”运动与房地产商业化的开发模式,都是基于遗产价值的商业化潜力,以经济为导向对历史城区的再开发,从结果来看,该模式对老城区的街区格局和文化氛围造成了严重的破坏,不利于历史文化的可持续发展。到二十一世纪初,为应对大规模拆建对历史城区物质方面的破坏,新天地与宽窄巷子等地段通过保留并修缮老建筑外表,内部功能置换的模式进行更新,一定程度保护了历史城区的风貌和景观特征,但仍然是商业化的,对遗产空间的原真性考虑有所欠缺,也产生了一系列主体权益分配不均等社会问题。近年来,面对历史城区的原真性缺失,为谁保护,为何保护的问题日益得到关注。上海田子坊与台北迪化老街等地段,基于文化遗产价值推动,通过公众参与,小规模渐进式的更新模式,不仅保护了历史建成环境,而且传承了地方特色文化,保留了日常生活,使历史城区更新的受益主体多元化,遗产价值的表达方式多样化。如今,历史城区的保护更新演变成一个管理与适应城市中社会、经济与文化等各方面变化的过程,面临观光旅游、产业变革、全球化等一系列挑战。一方面对历史城区造成了各种影响或是破坏,另一方面也使得历史城区具有了当今时代的特征。在存量发展的背景下,文化遗产和文化产业作为推动城市复兴重要的驱动力趋势正在出现,促使历史城区的保护更新模式从政府主导静态保护模式向多元参与渐进更新模式转变。

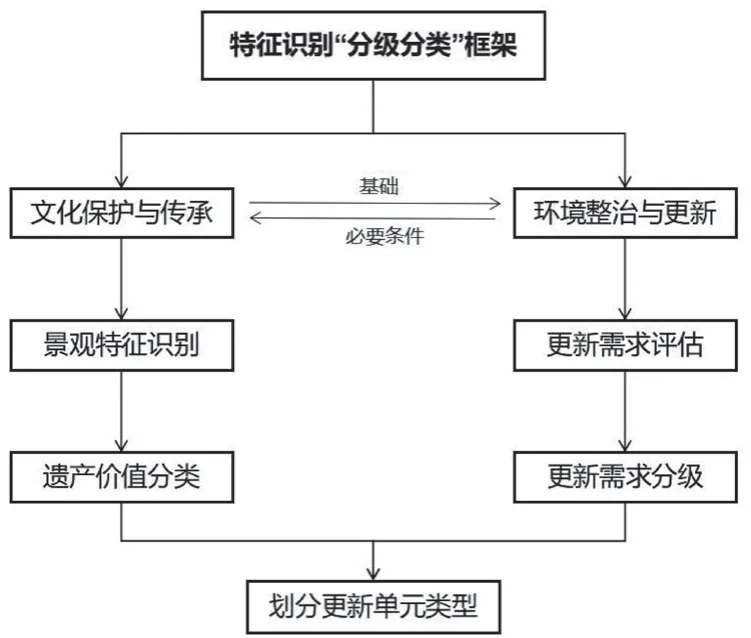

2 方法建构

历史城区的保护与更新是其发展的两方面内容,“保护”强调对物质空间载体价值内涵的传承,“更新”强调对物质空间载体本身的改善。两者在本质上虽然是不同的行为,但在具体实施过程当中又可以分别施加、形成组合。其中,保护强调遗产价值的传承,更新强调城市空间再生。在历史城区中,遗产价值的正确识别是历史城区生命延续的基础,城市更新需求是促进遗产价值面对城市发展而产生变化的动力,两者是实现历史城区城市更新活化与再生两个维度。本文聚焦历史城区“保护”与“更新”的主要矛盾,先后对研究区域进行遗产价值识别与更新需求调查,通过“特征识别—分级分类”的方法,共同挖掘与建构历史城区保护与更新的双重特征(图1)。

图1 特征识别“分级分类”框架

2.1 城镇历史景观特征识别

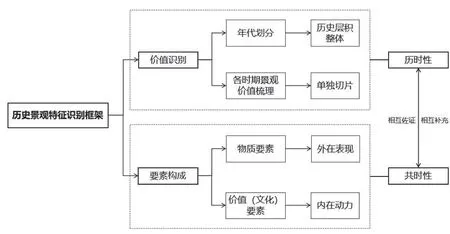

2.1.1 城镇历史景观价值识别

图2 历史景观特征识别框架

传统的遗产价值识别多强调遗产特定时期的历史意义,这种价值观孤立了遗产在某一时期的价值,否认了其在时空变迁中产生的拓展和变化。城镇历史景观的定义是“文化和自然价值及属性在历史上层层积淀而产生的城市区域”,提出了“历史层积”的概念,将遗产的时间特征与空间特征相关联,是传统的静态片段到动态历史层积的认知转变。其中,遗产的时间特征超脱了某个时间段的历史内涵,包含遗产从产生到现今整体的价值积累,具有“历时性”特点;空间特征指遗产在当前时空下价值总和,强调在整体层面上对历史景观要素进行识别,具有“共时性”特点。左力等结合传统风貌区的保护更新实践,提出历时性与共时性相互佐证、相互补充构成了传统风貌区完整的遗产价值内涵。历时性是在时间深度上挖掘遗产的价值和意义,关键在于对历史城区进行年代划分,梳理不同时期的景观遗存及其价值,构建完整的历史层积。共时性是历史层积在当前时空的“切片”,是从古至今区域的遗产价值在当前时空的累积,体现为当前遗产要素分布的空间特征。挖掘历时性是理解共时性的前提,同时,共时性又是历时性的体现。只有兼顾历时性价值与共时性特征,才能更好的理解历史城区的遗产价值。

2.1.2 城镇历史景观要素构成

景观方法的“文化转向”使得遗产价值突破了有形物质价值的藩篱,强调有形与无形价值的有机整合、彼此阐发。城镇历史景观作为景观方法面向城镇区域的拓展和补充,其本身也具有“物质”与“价值”(文化)的双重属性。其中,物质系统是价值内涵的外在表现,价值则是促成物质系统空间、景观形式的内在动力,两者一显一隐,共同构成某一时空区间内城镇历史景观的全貌。在总体上,景观要素由山水环境、实体的建构筑物、街道广场等空间体系以及作为文化表征的人的行为四大要素构成。其中,物质要素包括系统格局、簇群肌理、街巷场所和建筑风貌。往往依托可识别的边界、明确的功能特征、独特的地块结构、标志性的景观元素进行划分,从而有效提取共性特征。价值要素是不以实体形式存在于现有城市空间当中的遗产价值,是遗产空间物质价值以外的另一个组成部分,其组成包括集体记忆、文化习俗、历史典故、社会价值等,是当前城镇历史景观特征的成因,同时也被物质空间所承载。价值要素可通过史料挖掘与居民访谈的方式得出。

2.2 历史城区更新需求评估

在历史城区中,文化与空间分别承担着内因与载体的角色,是一个相互作用的整体,构成了城市遗产空间。只关注空间建设而忽略其历史文化脉络及积淀形成的文化精神,空间只能成为文化浮萍;而脱离了空间的城市文化也难免成为空洞的所指。文化不仅是空间的附加品,而且也是空间的基本属性。历史城区的更新过程当中,缺乏管控的城市化和全球化进程割裂了人居环境与历史意义之间的时空联系,使得城市特色以及居民的归属感和认同感逐渐丧失。同时,遗产保护与城市发展之间的不平衡又导致居民的生活品质受到严重影响,文化认同是实现民生发展的基础,而民生发展又是实现文化认同的必要条件,两者皆是在历史城区中城市更新要考虑的关键需求。

2.2.1 文化认同需求评估

文化认同需求是历史城区内居民对城镇历史景观价值的主观认知。景观是基于价值的,强调与景观相关的社区参与和协作,可以支撑不同的利益相关者就“什么值得被保护”进行跨文化的沟通并达成共识。景观价值是场所感的操作性度量,人们对场所持有的价值观可以被视为构成场所依恋的心里维度的子集,具有13个基本的景观价值,包括美学、经济、休闲、生态、教育、生物多样性、精神、存在、历史、持续、生存依赖、疗养、文化和野生环境,结合城镇历史景观要素的构成,本文筛选出历史城区7个维度的价值类型,提供了文化认同需求的判断依据(表1)。李娜指出公众史的研究资料往往来自于公众的记忆,尤其是在公共空间里产生、经历和传播的记忆,将城市公众史学定义为连接时间和空间的历史叙事与物质表述,强调用口述历史的方式挖掘公众记忆中对景观文化的认知程度,为文化认同需求的获取方式提供了思路。在基奈半岛(Kenai Peninsula)沿海地区不同地方的意义和重要性调查中对不同的景观价值的标识方法和最终表示在GIS当中呈现方式,为文化认同需求的评估和表达提供了方法支撑。

表1 文化认同需求判定标准及依据

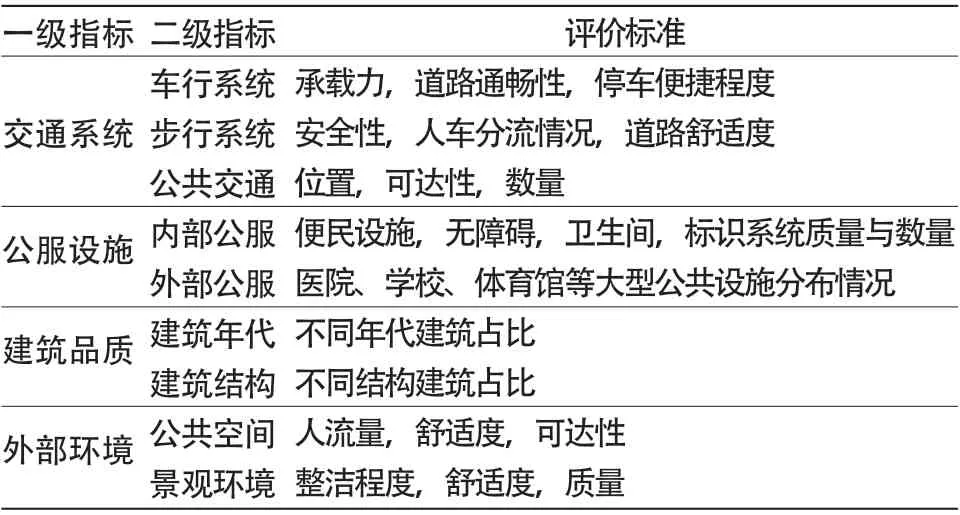

2.2.2 民生发展需求评估

民生发展需求是城市更新过程中居民对于基础设施与生活环境等物质空间的更新需求。历史城区作为城市当中年代较为久远的建成区域,在历史景观价值丰富的同时,也面临着物质空间日益老化的问题。具体体现为基础设施的落后和生活环境的破败,直接影响历史城区的使用主体,即当地居民的日常生活体验。人是城市生活的核心和主体,历史城区应结合居民诉求,以促进城市生活的人性化,改善宜居性,丰富社会生活,增进社会互动,弥合社会差异性,建立社会共识。因此,民生发展需求是城市更新中需要优先考虑的重要一环。历史城区的组成部分包括宏观、中观和非物质3个层面,分别对应格局与风貌,建筑与场所,历史文化。具体城市更新的视角有交通流线组织、功能空间布局、街巷空间形态、绿化系统、空间使用需求等。本文聚焦历史城区中以居民为主要使用主体的物质空间,具体包括公共空间,建筑及其环境,市政与设施,道路及交通4个方面,通过文献研究,结合片区现状,梳理形成历史城区城市民生发展需求评价因子,总结出了四个一级评价指标与九个二级评价指标(表2),并基于李克特量表形成调研问卷,将民生发展需求量化。

表2 民生发展需求评价指标及其意义

3 实践案例

3.1 大田湾、文化宫、大礼堂传统风貌区概况

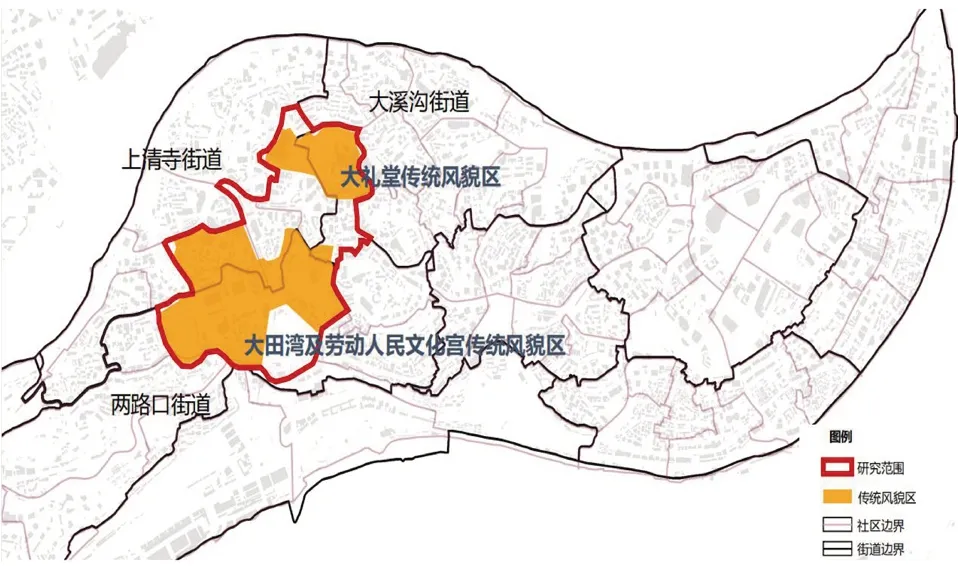

大田湾、文化宫、大礼堂传统风貌区(以下简称区域)位于重庆市渝中区大溪沟街道、上清寺街道与两路口街道的交界区域,占地面积78.57hm,是重庆主城之外最早开拓并发展的地区之一(图3)。自1926年“迁坟拓市”计划起开始建设活动,接连经历了重庆经济、社会与文化快速的发展与重构的3个重要时期,即抗战时期、民国时期与新中国成立初期,现今区域内分布有大量不同时期、不同类型的景观遗产,拥有较高的历史文化价值。改革开放后,大量历史建筑因城市功能结构的调整被拆除。大量开发,特别是住区的大量建设,导致原有的遗产空间特征被重构。区域现状由大量建于上世纪80、90年代的住区组成,由道路分隔为数个社区,仅有少数核心区保存历史时期的空间肌理,其余大量历史文化遗存散乱地分布于社区当中,构成了区域复杂多元的历史层积现状。如今,区域核心区内的大田湾体育场、大礼堂和文化宫三大历史建筑的改造更新成为城市发展的关键步骤,区域内的历史文化价值如何被正确识别并纳入保护更新管控导则当中,是区域城市更新进程中面临的重点矛盾。

图3 研究范围

3.2 一轴多支、多样层级景观特征

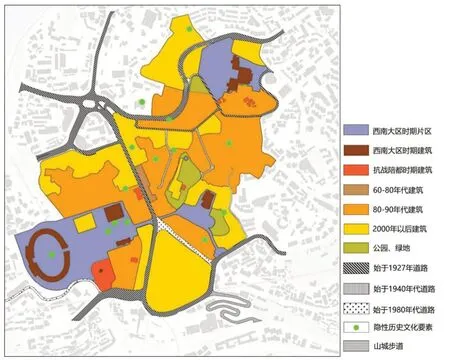

通过文献梳理与历史档案研究,将1926年开展的“迁坟拓市”计划定为研究时间范围的起点,最终将区域的城市空间发展进程划分为3个时期,分别为郊区拓展时期(1926—1937年)、抗战时期(1937—1946年)和西南大区时期(1950s)。并依据上述城镇历史景观特征识别方法,结合片区城市肌理与自然特征叠加各个时期的景观特征图,总结出区域具有一轴多支,多样层积的景观特征。

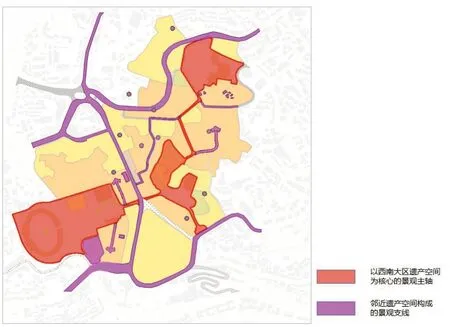

3.2.1 一轴多支文化价值体系

通过分别对区域3个重要历史时期的景观特征进行梳理,可以得到区域历史景观的主要演变规律和结构特征。在郊区拓展时期,渝中区母城由通远门和南济门向西边的郊区拓展,跨区连接的交通干线路网成为这一时期城市空间拓展的最重要的特征,并带动区域的发展。该时期规划确定的三大马路干线——中区干线、南区干线和北区干线,即今日的人民路、上清寺路和中山三路的前身,是郊区拓展时期最主要的景观遗存,奠定了片区主干道的基本走向,体现了该时期区域的文化价值。抗战时期,在干道的基础上街区网络逐渐形成,建筑肌理逐渐密集。其中两路口、大田湾区域一时间成为了“远东法西斯战场新闻中心”,为抗战的胜利作出了卓越的贡献。至今遗存的景观载体虽占地面积不大,但景观价值较高,在区域中占有重要地位。西南大区时期,重庆成为西南地区政治、经济、文化中心。此时期,一批以公共集会、文体事业为主要功能的建筑拔地而起,成为城市空间的重要标志。该时期遗存的重要建筑更是在抗战时期所形成的街区网络的基础上,形成了独特的西南大区建筑风貌。在城市尺度上,西南大区时期建筑占据了大面积的城市空间,文化宫位于体育场区域的中轴线上,两者通过道路连接;文化宫北侧的制高点红星亭又与大礼堂遥相呼应,至今在两点之间仍保留着一条视线通廊;同时抗战文化的主要物质遗存紧密的分布西南大区历史建筑周边。可以看出,区域历史景观结构呈现出以西南大区三大建筑为重要节点,以3个节点串联起来的城市区域和道路为主轴,并以抗战历史文化遗存和道路为支线的,“一轴多支”的景观特征(图4—5)。

图4 研究范围的城镇历史景观特征

3.2.2 多样层积空间要素构成

图5 一轴多支的文化价值体系

相对应的,区域内拥有着丰富多样的景观要素。在主轴之内,以西南大区时期三大建筑为中心的建筑群构成了最主要的景观要素。作为容纳数千人集会的重庆市人民大礼堂,是当时区域内乃至整个渝中半岛的标志建筑,至今仍然是区域内最具标志性的景观节点。重庆市大田湾人民体育场以及同期规划体育馆、重庆市体委大楼,使片区成为重庆体育的发端,至今也是区域标志性的建筑物集群。为满足广大劳动人民文化生活需要的文化宫,标志着重庆城市文化活动新的开端,如今是区域内居民重要的公共活动场所。主轴周边分布有丰富的抗战历史遗存,物质层面遗存如宋庆龄旧居、中共代表团驻地旧址、沈钧儒旧居、跳伞塔等;非物质层面遗存有春森路绣花鞋、红军院、红球坝等抗战历史典故,其本身的物质实体虽然消失,但其文化载体反映在周边道路,街区肌理以及社区名称之中,构成区域内丰富的抗战文化空间要素。此外,城市干道作为郊区拓展时期的主要遗存,奠定了区域的道路格局,是重要的景观要素,如今,在道路周边虽无景观遗存,但其格局对区域的发展有着潜移默化的影响,如两路口作为郊区拓展时期的道路交汇处与抗战时期的设立国际宣传处和外国记者招待所等,至今依旧具有交通枢纽与中转功能,拥有着较高的文化认同。改革开放后,主轴之外的大面积区域开始重构为居住区。2000年以后,增量建设转向存量发展,区域也逐渐成为年代久远的历史城区,居民生活为主的市井文化开始占据主导作用。通过历史景观特征图可以看出,历史景观要素星罗棋布的分布方式深刻影响了区域的建设,构成了片区多样层积的历史价值内涵。

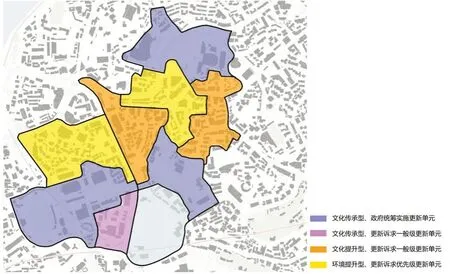

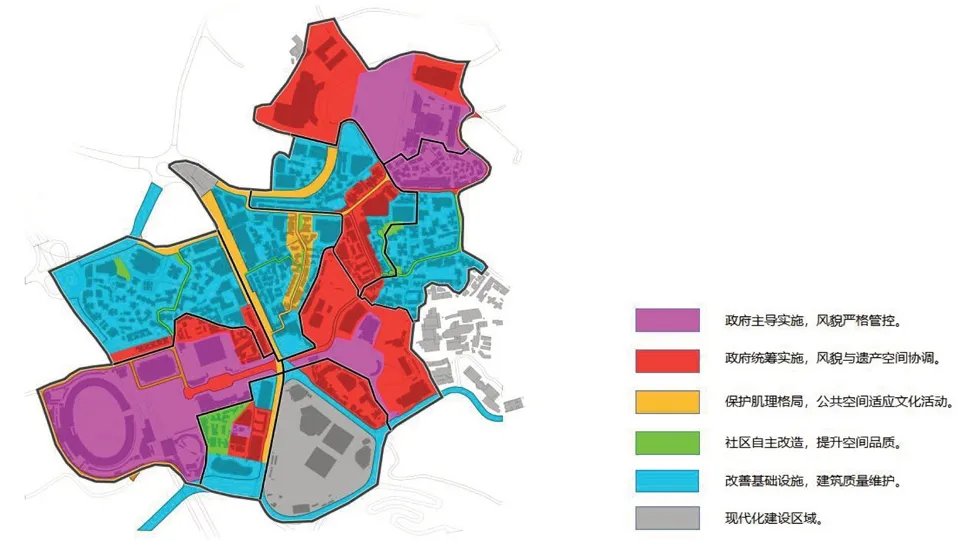

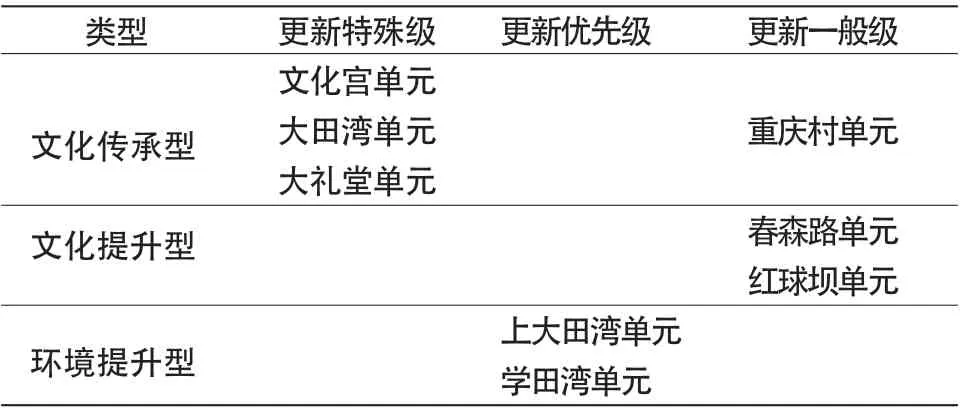

3.3 三级三类导则管控策略

为增强管控策略的可操作性,本研究在现有社区边界的基础上,考虑使用功能、城市道路、用地权属等要素,将研究区域划分为9个“更新单元”,在更新单元的基础上建立遗产价值与更新需求之间的联系。遗产价值方面,通过历史景观特征图谱与更新单元的叠加,按照遗产空间面积大小,将区域归纳为3种不同类型的景观特征区域,分别是历史景观高度集中成片的文化传承型,历史景观分布广泛的文化提升型,以及有少量历史景观分布的环境提升型。更新需求方面,通过居民对于各更新单元的打分,按更新迫切程度归纳为3个级别,分别是建筑与环境老化严重的更新需求优先级,有一定环境问题的更新需求一般级,环境较好且已经实施更新的更新需求特殊级。通过进一步将遗产价值评估与更新需求评估结果横轴与纵轴建立二维矩阵(表3),最终得到了包含遗产价值与更新需求信息的4种类型的更新单元,分别是:(1)文化传承型、政府统筹实施更新单元(此类更新单元内部已开始实施更新,故不做讨论).(2)文化传承型、更新诉求一般级更新单元.(3)文化提升型、更新诉求一般级更新单元.(4)环境提升型、更新诉求优先级更新单元。更新单元的划定为遗产空间的更新提供客观具体的切入点,对城市遗产应对变化所选择的更新方式提供更全面的数据支撑(图6,图7)。

图6 更新单元类型划分

图7 管控导则

表3 遗产价值与更新需求二维矩阵

3.3.1 文化传承型、更新诉求一般级更新单元

景观特征方面,此类更新单元位于西南大区主轴之上,拥有悠久的历史,和丰富的遗产层积,是遗产价值保护与传承的重点区域。更新需求方面,受重要历史景观遗存影响,居民的文化认同感极高。更新单元内社区环境质量较好,民生发展需求较弱,但商业楼宇较多,与周边历史景观存在较大的风貌差异。故此类更新单元的定位是:延续主轴景观特征,弘扬特色历史文化。宜采用政府统筹实施的方式,在建筑风貌与环境景观中体现西南大区时期风格,呼应区域集中的遗产价值与较高的文化认同,重点改造宋庆龄旧居周边建筑立面及其街道环境,整治大田湾体育场周边建筑风貌呼应主轴景观。

3.3.2 文化提升型、更新诉求一般级更新单元

景观特征方面,此类更新单元遗产价值不体现在单体建筑上,而是在道路格局、命名方式上体现,遗产价值多体现在构成主轴之外丰富的历史文化支线。更新需求方面,居民的文化认同较高,历史典故、名人事迹、历史记忆等络绎不绝,但缺乏遗产空间作为寄托,多体现在居民的集体记忆中。此外,居民对街区环境、停车状况与公共空间质量等改造的呼声较高。此类更新单元的定位是:挖掘城市空间价值,共建文化共治社区。梳理更新单元内无形历史文化记忆,陈列于更新单元内道路等有形的历史景观上,利用街道地砖、台阶、围墙等讲述历史故事,丰富文化展示。可引入社区规划师制度或组织成立社区更新委员会,与政府共同建立街区管理机制,改善街道环境,完善公共空间,借助更新单元内的文化认同打造丰富的文化活动。

3.3.3 环境提升型、更新诉求优先级更新单元

景观特征方面,更新单元历史景观要素较少,现代化建设较多。局部地形高差较大,通过山城步道联系上下交通,构成更新单元内独特的景观特征。更新需求方面,居民的文化认同需求较弱,民生发展需求较强,对空间环境、基础设施以及建筑质量均有较高的改造需求。此类更新单元的定位是弘扬特色山城文化,共建多彩宜居社区。重点改善山城步道历史景观的周边环境,结合社区活动策划,强化山城步道的景观、游憩与展览作用,打造特色山城路线,延续步道历史景观价值。通过完善社区物业管理,增设电梯等措施改善居住质量。通过规范停车区域,拆除部分围墙,更新优化社区内部公共空间等措施改善社区环境质量。

4 结语

城镇历史景观(HUL)作为遗产价值评估的重要理论与方法论,为遗产价值的正确识别打下了基础。国内对于HUL理论的研究多为借助理论进行遗产价值的梳理与提出相对应的保护策略,对遗产空间如何融入城市更新进程当中考虑较少。本文在使用HUL理论对历史城区遗产价值解读的基础上,尝试建立遗产空间与城市更新策略之间的联系,通过历史景观价值识别与城市更新需求判定,得到研究区域遗产价值与主体需求的完整特征,并基于这两种特征,构建价值与需求共存的更新单元类型。研究是对当前历史城区景观价值的可持续发展与相对应更新模式的拓展,以期为历史城区价值的活化与传承做出贡献。