清朝驻藏大臣的“请训”与“陛见”考

白丽娜

驻藏大臣在履行职责过程中与上级、同僚、下属、管理对象等发生联系时都遵循着一定的规制礼仪,这些规制礼仪共同组成了驻藏大臣的沟通机制。清制,钦差及三品以上外任官员赴任时谒见皇上辞行,谓之“请训”①《清会典事例》,北京:中华书局,1991年。;臣下谒见皇帝的行为,谓之“陛见”。按照该制度,驻藏大臣在上任、卸任时会受命前往皇帝处“请训”“陛见”。驻藏大臣的沟通机制在顺畅驻藏大臣与各相关群体之间的联系,彰显驻藏大臣的地位,进而保障驻藏大臣职责的正常履行及宣示清朝中央政府对藏主权等方面具有重要的作用。然而,前辈学者尚无专文探讨这一问题。梳理、研究驻藏大臣的“请训”“陛见”,对于了解清中央王朝对西藏地方的管理情况和具体事务的运行机制有重要参考作用,而且对于当今对西藏地方的管理也有一定参考价值。因此,对驻藏大臣的沟通机制进行研究具有重要的学术价值和现实意义。

一、“请训”之规定

(一)驻藏大臣的“请训”资格

在清朝官制中,只有两类官员具有“请训”的资格:一是钦差大臣,二是三品及以上外任官员。

驻藏大臣是由钦差大臣逐渐发展为固定官职的。这个发展演变的过程,突出体现在它的职务称谓和官品等级上。驻藏大臣正式的职务称谓,即驻藏大臣、驻藏办事大臣、驻藏帮办大臣,直到嘉庆年间才逐渐被固定了下来,而此前的职务称谓都较为随意,如内阁学士、原任左都御史、副都统衔、将军伯、钦差、协理西藏事务西宁总兵官等,一般是以前任职务 (衔)或前任职务 (衔)加上涉藏或钦差字样来表示。清朝驻藏大臣的官品等级始终未得到固定和统一,绝大多数都在三品以上,以正二品居多,但自从一品至正六品都有涉及①在133位驻藏大臣中,官品等级在三品以上 (含三品)者共计101位。关于驻藏大臣职务称谓及品级统计等相关情况,笔者在博士学业论文《驻藏大臣制度研究——以选任制度、职权责任及其实践活动为中心》中有细致梳理。,而这正是驻藏大臣区别于普通外任官员的明显标志。据此可知,驻藏大臣始终都具有钦差大臣的性质。

通过对史料的梳理可见,有清一代之驻藏大臣、至少是绝大多数的驻藏大臣都具有“请训”的资格。

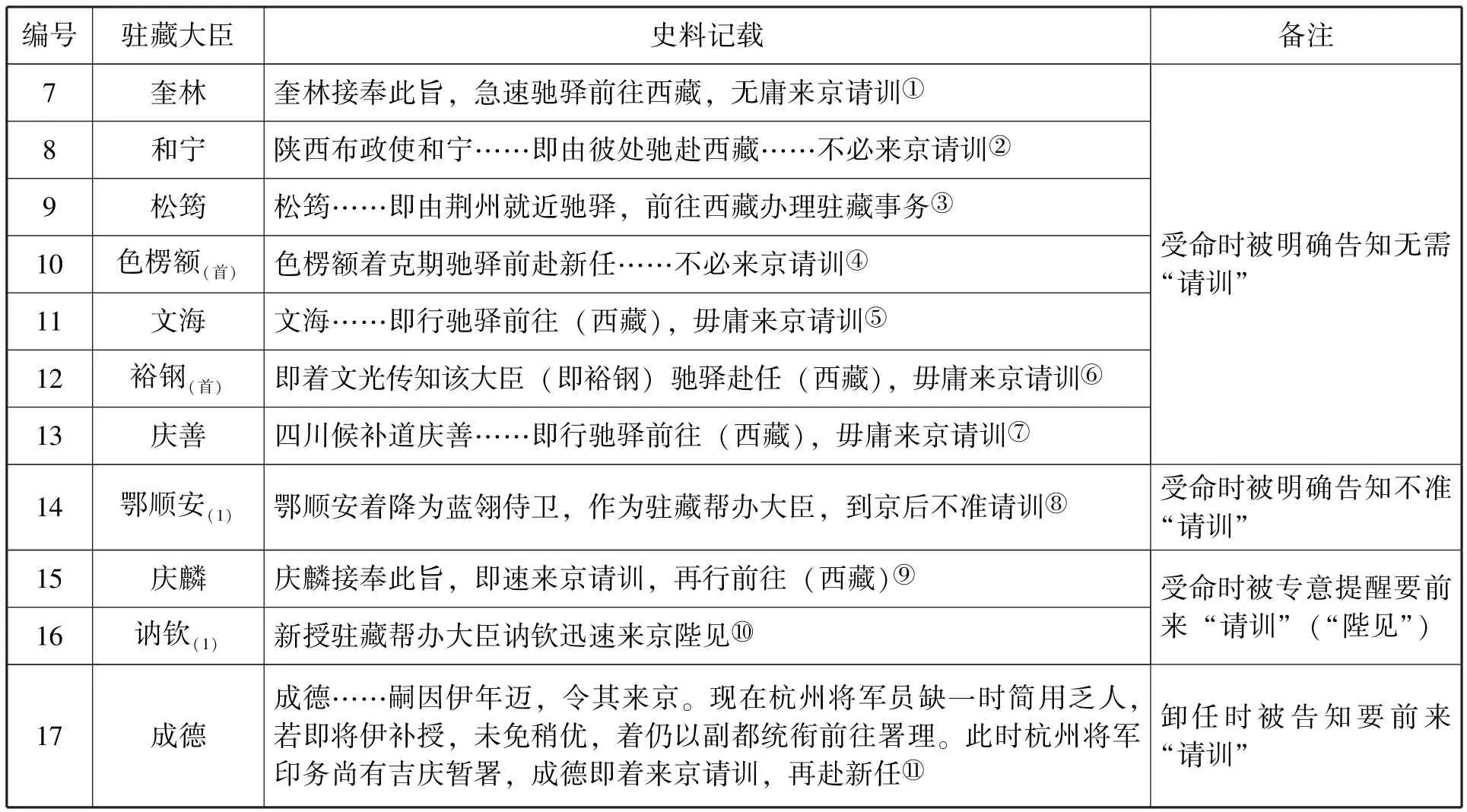

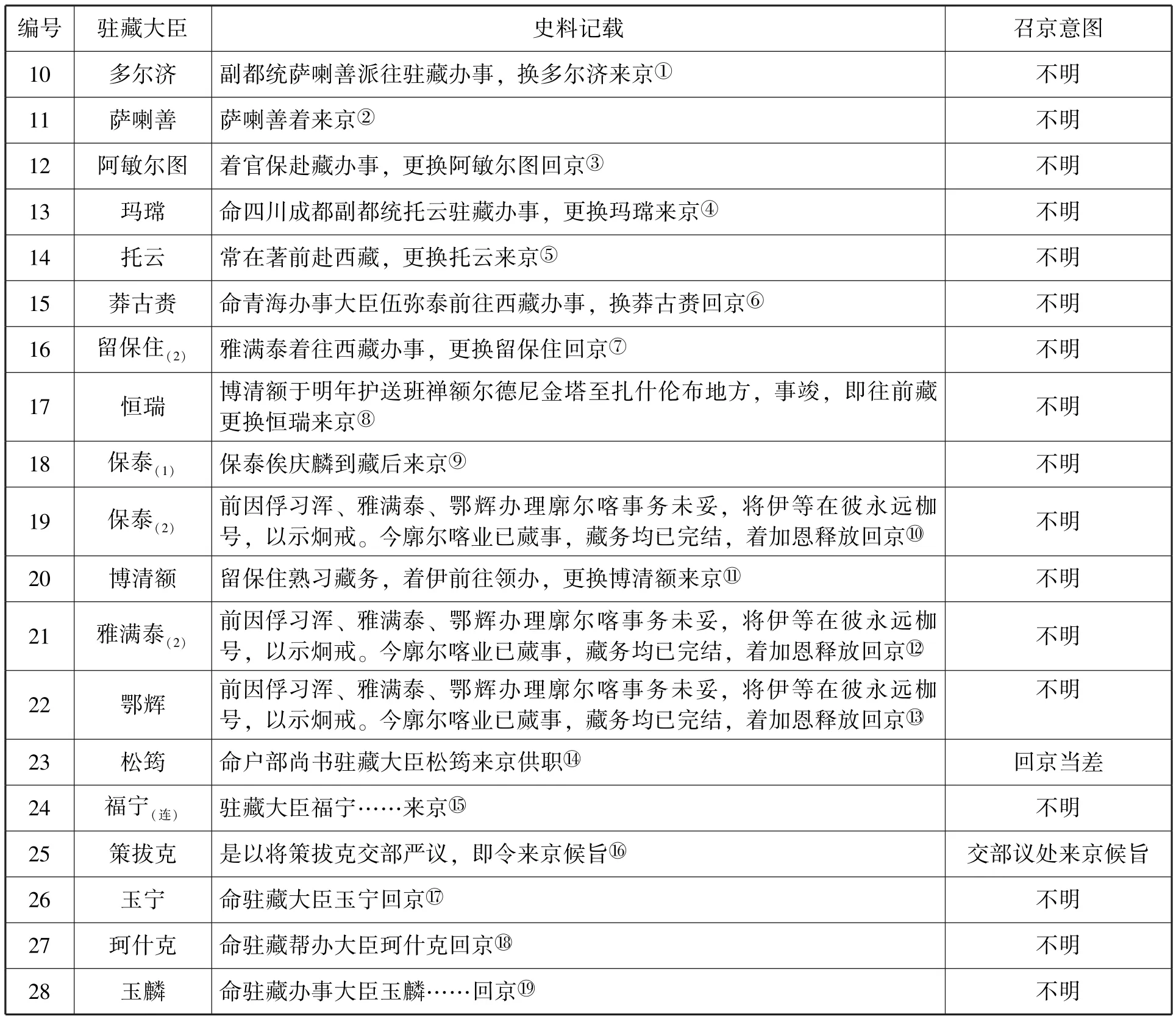

(二)驻藏大臣“请训”规定执行情况及成因

据统计,在133位驻藏大臣中,史料中载有“请训”信息的只有17位。其中,有13位驻藏大臣在受命时被明确告知无需“请训”,有一位驻藏大臣在受命时被明确告知不准“请训”,有两位驻藏大臣在受命时被专意提醒要前来“请训”,还有一位驻藏大臣在卸任时被告知要前来“请训”。有关驻藏大臣“请训”的详细情况参见表1。

表1 驻藏大臣“请训”表

说明:表格中驻藏大臣姓名处的下标数字加文字表示的是该驻藏大臣驻藏的次数。如保泰(1)为驻藏大臣保泰第一次驻藏;傅清(2)为驻藏大臣傅清第二次驻藏;裕钢(首)为驻藏大臣裕钢首次驻藏,此处与连任相对应,下同。①《清实录》卷1387,乾隆五十六年九月壬辰,第11页上—13页下。②《清实录》卷1440,乾隆五十八年十一月甲午,第5页下—10页上。③《清实录》卷1457,乾隆五十九年七月甲辰,第10页下—13页上。④《清实录》卷88,光绪五年二月甲辰,第11页下—12页上。⑤《清实录》卷385,光绪二十二年二月乙亥,第12页上。⑥《清实录》卷425,光绪二十四年七月丙子,第11页上。⑦《清实录》卷461,光绪二十六年三月甲寅,第7页上。⑧《清实录》卷276,道光十五年十二月乙亥,第10页下—12页上。⑨《清实录》卷1174,乾隆四十八年二月丙子,第26页下—27页上。[10]《清实录》卷342,光绪二十年六月己未,第13页下—14页下。在该条史料中,“请训”的行为是用“陛见”一词来表达的,下文对此会有所论及。[11]《清实录》卷1451,乾隆五十九年四月己卯,第12页上。

分析这17位驻藏大臣的相关信息可知:

第一,朝廷告知驻藏大臣无需“请训”,或是西藏地方发生危急情事,如傅清(2)受命时,西藏地方新任郡王珠尔默特那木扎勒图谋不轨已初现端倪,纪山(2)孤身驻藏且见识错谬,局势危急万分;或是发生有紧要藏务需要处理,如松筠受命时,第二次廓尔喀侵藏事件刚刚结束,西藏地方千疮百孔、百废待兴,亟待稳妥大臣前往办理善后,稳定局势,安抚民心;或是发生在前任大臣不能正常换班之时,如保泰(1)受命时,其前任索琳(2)在办理“西藏喇嘛梨树沟被劫事件”过程中病故,藏内正在需人之际。

很多担任驻藏大臣官员的前职任所到达西藏的距离都比达到京城的距离要近。其中,班第 (由青赴藏)、舒濂(1)(由新赴藏)、普福 (由青赴藏)、和宁 (由陕赴藏)、松筠 [“即由荆州就近驰驿(赴藏)”[12]《清实录》卷1457,乾隆五十九年七月甲辰,第10页下—13页上。]、庆善 (由川赴藏)等人的情况便是如此。因此,在上述诸种情形之下,驻藏大臣直接由任所赴藏履职,可以极大地节省时间,减少精力体力等方面的消耗,并降低途中发生危险的概率,从而保证西藏事务得到及时有效的处理。

此外,还有一点值得注意,这些被告知无需“请训”便前往赴任的驻藏大臣,无论其将要担任的是正职亦或是副职,多为品行好、能力强并有涉藏经验的大臣,是朝廷非常信任的大臣,如傅清(2)“固原提督傅清从前曾经在藏,彼处事体谅属稔知”①《清实录》卷351,乾隆十四年十月丙申,第6页下—9页上。;如奎林“奎林秉性肫诚,持躬端谨,久经行阵,为国宣劳”②《清实录》卷1399,乾隆五十七年三月壬辰,第13页上—15页上。;松筠“足资倚任……现在卫藏甫经和琳整顿之后,正须妥员接代……松筠……前往驻藏办事”③《清实录》卷1457,乾隆五十九年七月甲辰,第10页下—13页上。。

第二,朝廷告知不准“请训”,只涉及一位驻藏大臣,即鄂顺安(1)“今山西营伍如此废弛,前降旨将……鄂顺安交部严加议处……鄂顺安着降为蓝翎侍卫,作为驻藏帮办大臣,到京后不准请训,以示惩儆”④《清实录》卷276,道光十五年十二月乙亥,第10页下—12页上。。由此可知,不准“请训”是朝廷所采取的一种惩戒方式。

第三,朝廷专意提醒驻藏大臣要前来“请训”(“陛见”),一般发生在朝廷欲任命新手承担重任任驻藏大臣之时。如庆麟受命为驻藏大臣时年纪尚轻,“但所奏各款内如止于挖河、造园、演戏等项,不过 (庆麟)年轻任性”⑤《清实录》卷1318,乾隆五十三年十二月戊戌,第27页下—30页上。,史料中也未显示其有涉藏或治藏之经验,朝廷因“庆麟系巴禄之子,尚可造就”⑥《清实录》卷1174,乾隆四十八年二月丙子,第26页下—27页上。,故有意委以正大臣之重任⑦《清实录》卷1263,乾隆五十一年八月己未,第8页下—9页下:著庆麟领办事件。;再如讷钦(1)受命为驻藏大臣时,也未显示其有涉藏或治藏之经验,但被朝廷委办紧要藏务:“西藏事务紧要,着长顺传知新授驻藏帮办大臣讷钦迅速来京陛见”⑧《清实录》卷342,光绪二十年六月己未,第13页下—14页下。。可以看出,这些人任职前的“请训”被朝廷看作必须履行的程序。

第四,朝廷告知在卸任时要前来“请训”的只涉及一位驻藏大臣,即成德。“成德……嗣因伊年迈,令其来京。现在杭州将军员缺一时简用乏人,若即将伊补授,未免稍优,着仍以副都统衔前往署理。此时杭州将军印务尚有吉庆暂署,成德即着来京请训,再赴新任”⑨《清实录》卷1451,乾隆五十九年四月己卯,第12页上。。可以看出,这里“请训”的旨令是朝廷针对成德新的职务任命颁发的。

由上可知,具有“请训”资格的驻藏大臣,即便史料中未有明确的相关记载,至少绝大多数应该在赴任前都发生了“请训”的行为,而朝廷也只有在特殊的情况下才会专门颁旨告知“请训”与否。

田头、河边,花草争妍,颜色深深浅浅,坟地也这样,有嫩绿的荠菜、枸杞头,也有深红的杜鹃和浅白的丁香,当然,也少不了艳丽夺目的蝴蝶。别呦呦眼都看不过来了,说:“这么多野菜,我走的时候,一定要带一些。”她一会蹲下来,说:“这是马兰头,你认得吧?”一会手指前方对我说:“看,那是苜蓿。”

(三)驻藏大臣“请训”的性质

驻藏大臣“请训”的性质由其内容和目的决定。由于史料中有关驻藏大臣“请训”的记载都较为简单,因此,其内容究竟为何不得而知。然而,关于驻藏大臣“请训”的目的则可以从史载中窥探一二。首先,史料中常常出现多位大臣集体“请训”的信息,加之前文提到的鄂顺安(1)因犯过而被朝廷下旨到京后不准“请训”的例子,似乎都彰显出“请训”的仪式感。因此,可以说 (驻藏大臣)“请训”具有礼仪的性质。其次,前文提及的庆麟和讷钦(1)的例子又说明驻藏大臣“请训”并不仅仅是一种礼仪,而是含有实质的内容,否则朝廷也不会专门下旨命庆麟和讷钦(1)来京“请训”,应该是皇帝就大臣赴藏理政作出相关的指示。

至于“请训”时皇帝指示的内容,只能从皇帝颁布给新任驻藏大臣的谕旨内容中推出,一般涉及三个方面:

第一,向驻藏大臣重申中央治藏的大政方针,如乾隆帝曾颁谕新任驻藏大臣索拜(1)“所以命大臣驻藏办事者,原为照看达赖喇嘛,镇抚吐伯特人众”①《清实录》卷186,乾隆八年三月戊辰,第16页下—17页下。。

第二,针对西藏事务及驻藏大臣之特点提醒一些需要注意的事项,如和琳受命为驻藏大臣时,乾隆帝曾颁谕“再闻和琳平素尊佛,此次到藏时见达赖喇嘛、班禅额尔德尼自必照常瞻礼致敬,于佛法固当如此。但闻向来驻藏大臣不谙大体,往往于接见时瞻礼,因而过于谦逊,即与所属无异,一切办事与噶布伦等视若平行,授人以柄,致为伊等所轻,诸事专擅,并不关白大臣,相习成风,已非一日……鄂辉、和琳均系钦差大臣,除拜佛瞻礼之外,其办事原应与达赖喇嘛、班禅额尔德尼平等。至噶布伦等,即系属员,诸事自须禀命钦差办理……鄂辉、和琳在彼,应乘此时加意整饬,力矫从前积习,俾噶布伦等咸知天朝威令,不敢心生玩忽,庶事权归一,可期抚驭番民,永绥卫藏”②《清实录》卷1403,乾隆五十七年闰四月壬辰,第19页下—23页上。。

第三,对驻藏大臣进行一些动员和激励,如松筠受命为驻藏大臣时,乾隆帝曾颁谕“着松筠于审案事毕,拜发奏折后,即由荆州就近驰驿,前往西藏办理驻藏事务,实心任事,用副委任”③《清实录》卷1457,乾隆五十九年七月甲辰,第10页下—13页上。。

由上可知,驻藏大臣“请训”的性质,既具有礼仪性,同时也有实际内容,具有“面授机宜”的作用。

(四)驻藏大臣“请训”的意义和效果

西藏地方战略地位重要、社会环境不同,因此朝廷需要在驻藏大臣赴任之前帮助他们深刻理解朝廷的治藏意图,清楚知道西藏地方的特殊性以及自身存在的可能会妨碍到事务治理的弱点。如此作为,可以帮助驻藏大臣提高治理西藏地方事务的能力,在突发事件面前能够独立有效应对,从而实现清朝中央政府对西藏地方有力、高效管理任务之完成。

此外,西藏地方自然环境恶劣,距离内地京师路途遥远、艰苦危险,内地官员前往驻扎往往要承受着巨大的心理压力,有的大臣甚至借口违命不前,同宁便是一例:“前派同宁驻藏,因伊心不愿去,改放为凉州副都统。今日同宁具奏请罪,俱系巧辩……是不愿驻藏之意显然可见”④《清实录》卷363,乾隆十五年四月庚子,第25页下。。因此,朝廷需要在驻藏大臣赴任之前帮助他们舒缓负面情绪,鼓舞信心,这样才能以良好的精神面貌赴任理事。

驻藏大臣任前“请训”很有必要也十分重要,而从实际的治藏效果来看也是非常不错的,绝大多数驻藏大臣都很好地领会了皇帝意旨,切实履行职责使命,实现了中央掌控西藏地方、保障一方安宁的目的。同时,驻藏大臣“请训”之规定也充分体现了清朝中央政府对于驻藏大臣以及对西藏地方治理的高度重视。

二、“陛见”之规定

(一)“陛见”一词在有关驻藏大臣史料中的使用

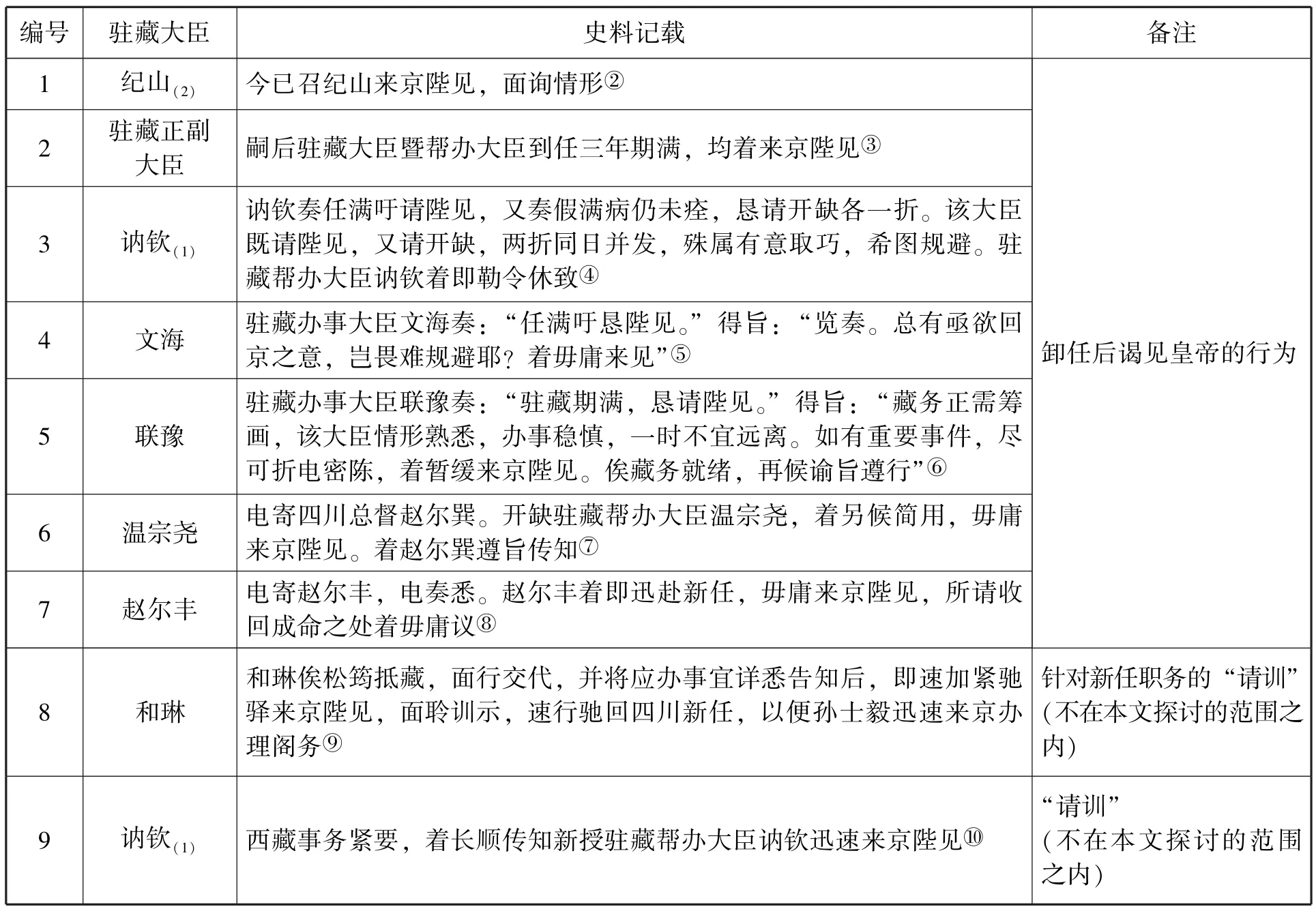

臣下谒见皇帝的行为统称为“陛见”,然而在关涉驻藏大臣的史料中,“陛见”一词多用来表示驻藏大臣卸任后谒见皇帝的行为,但有时也用来表示“请训”,如讷钦(1)“西藏事务紧要,着长顺传知新授驻藏帮办大臣讷钦迅速来京陛见”①《清实录》卷342,光绪二十年六月己未,第13页下—14页下。,然而,这是极为少见的情况,目前笔者在史料中仅见过一次。有关驻藏大臣“陛见”的详细情况参见表2。

表2 驻藏大臣“陛见”表

(二)驻藏大臣“陛见”规定的发展沿革

驻藏大臣卸任后“陛见”,自光绪二十年 (1894)五月戊子成为定制:“嗣后驻藏大臣暨帮办大臣到任三年期满,均着来京陛见”①《清实录》卷340,光绪二十年五月戊子,第11页下—12页上。。

从相关资料透露出的信息来看,自驻藏大臣制度正式设立伊始,可能就存在这一种制度。如“工部尚书马喇从藏回京,朕询及沿路番子等生计景观”②《清实录》卷116,雍正十年三月癸酉,第10页上至下。。马喇(1)是第一批进藏驻扎的大臣之一。再如乾隆朝的索琳(1)“据索琳自西藏回京奏称……”③《清实录》卷938,乾隆三十八年七月戊午,第3页上—9页上。。还有乾隆朝的班第,“这时,大皇帝降旨:‘钦差班第返回,经询问,知郡王颇罗鼐尸体灵塔存放于觉卧仁波且尊前,且塑有彼身形,立祠供祭……’”④章嘉·若必多吉著,蒲文成译:《七世达赖喇嘛传》,北京:中国藏学出版社,2006年,第312页。。可惜的是,上面3例并未指明皇帝与驻藏大臣会面的场景,故无法确定是“陛见”还是驻藏大臣卸任回京后的另外“召见”,光绪二十年五月戊子成为定制却是可以确定无疑的。

在成为定制前,驻藏大臣卸任“陛见”似乎已经约定俗成,频率或许还不低,只是因为较为随意而史料鲜有记载。驻藏大臣卸任后除了会受命“陛见”之外,还会被朝廷召回京城。而这些被召回京的卸任驻藏大臣发生“陛见”的可能性极大。

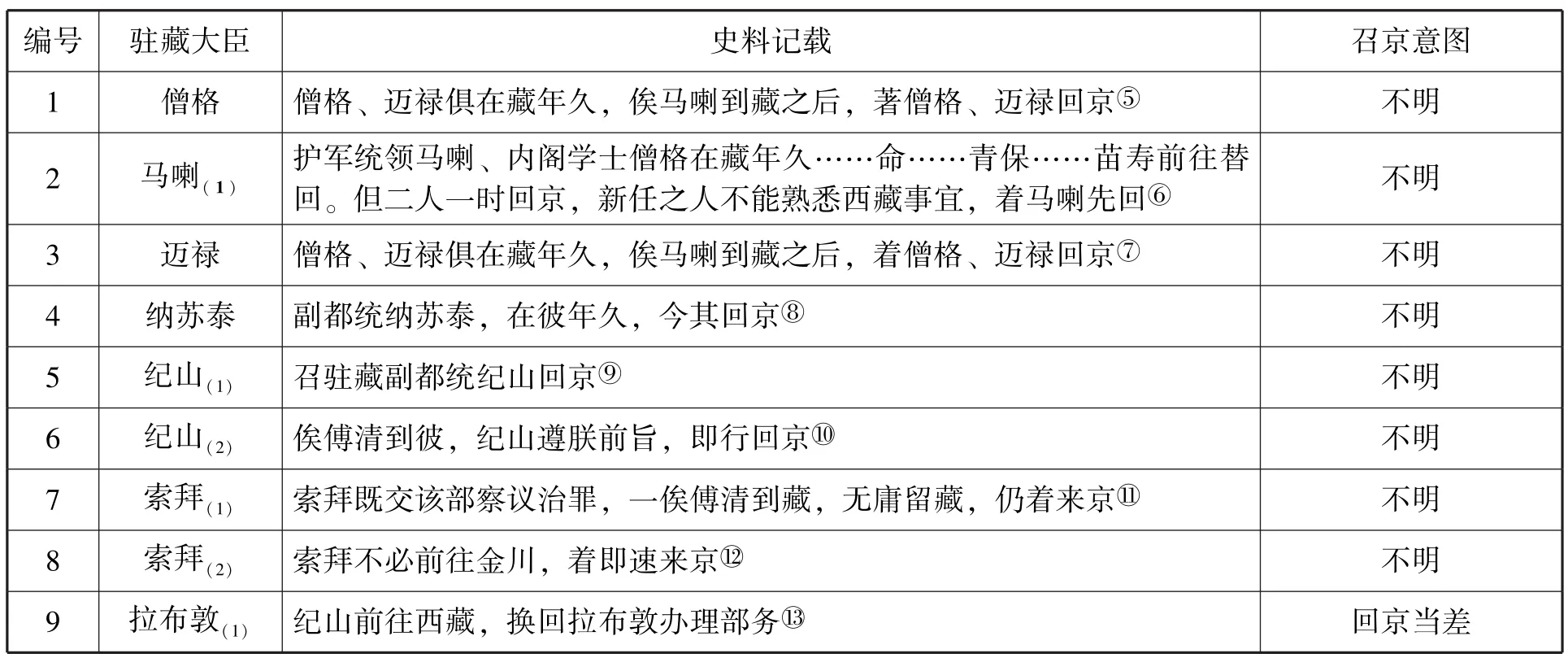

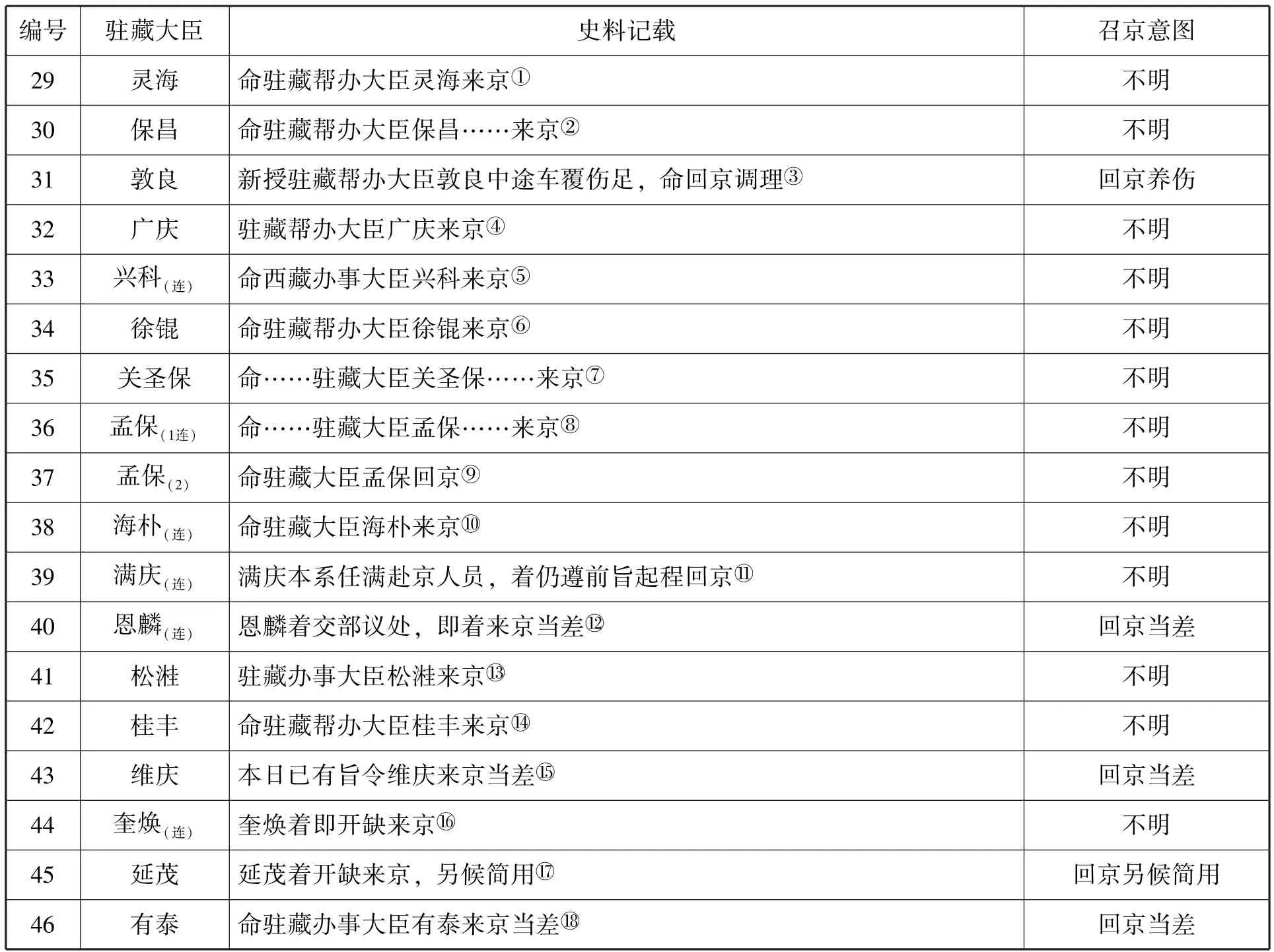

有关驻藏大臣卸任召京的详细情况参见表3。

表3 驻藏大臣召京表

①《清实录》卷460,乾隆十九年四月乙酉,第8页下—9页上。②《清实录》卷539,乾隆二十二年五月乙卯,第20页下。③《清实录》卷758,乾隆三十一年四月辛亥,第17页上。④《清实录》卷774,乾隆三十一年十二月辛丑,第4页下—6页上。⑤《清实录》卷839,乾隆三十四年七月乙巳,第19页下—20页上。⑥《清实录》卷947,乾隆三十八年十一月壬申,第8页下。⑦《清实录》卷1263,乾隆五十一年八月己未,第8页下—9页下。⑧《清实录》卷1118,乾隆四十五年十一月癸未,第10页上至下。⑨《清实录》卷1174,乾隆四十八年二月乙亥,第25页下。[10]《清实录》卷1427,乾隆五十八年四月戊子,第22页下—23页上。[11]《清实录》卷1219,乾隆四十九年十一月庚辰,第25页上至下。[12]《清实录》卷1427,乾隆五十八年四月戊子,第22页下—23页上。[13]同上。[14]《清实录》卷38,嘉庆四年正月庚辰,第19页上。[15]《清实录》卷135,嘉庆九年十月甲戌,第18页下。[16]《清实录》卷151,嘉庆十年十月壬辰,第9页上—12页上。[17]《清实录》卷202,嘉庆十三年十月乙巳,第10页上。[18]《清实录》卷364,嘉庆二十四年十一月丙寅,第10页上。[19]《清实录》卷6,嘉庆二十五年十月戊子,第7页下。

①《清实录》卷24,道光元年十月甲申,第10页下。②《清实录》卷90,道光五年十月甲戌,第31页下。③《清实录》卷93,道光五年十二月丙子,第17页上至下。④《清实录》卷145,道光八年十月壬午,第2页下。⑤《清实录》卷229,道光十三年正月己卯,第18页下。⑥《清实录》卷255,道光十四年八月甲寅,第25页上。⑦《清实录》卷327,道光十九年十月辛卯,第37页下—38页上。⑧《清实录》卷384,道光二十二年十一月丁未,第3页上至下。⑨《清实录》卷398,道光二十三年十月庚戌,第11页上至下。[10]《清实录》卷390,道光二十三年三月丙寅,第28页下。[11]《清实录》卷90,同治三年正月乙巳,第9页下—14页上。[12]《清实录》卷337,同治十一年七月戊戌,第3页下—6页下。[13]《清实录》卷103,光绪五年十一月庚午,第2页上。[14]《清实录》卷79,光绪四年十月丁亥,第11页上。[15]《清实录》卷142,光绪八年正月丁酉,第6页上。[16]《清实录》卷385,光绪二十二年二月壬申,第6页上至下。[17]《清实录》卷339,光绪二十年四月戊辰,第6页上至下。[18]《清实录》卷565,光绪三十二年十月癸未,第9页上。

朝廷将这些卸任的驻藏大臣召回京城,有的是欲令其回京当差,如拉布敦(1);有的是欲令其回京另候简用,如延茂;有的是已将其交部议处,命其来京候旨,如策拔克;有的是命其回京养伤,如敦良;而更多的只是颁旨命其回京但未说明原因。虽然,在这些被召回京的卸任驻藏大臣中,只有马喇(1)被史料记载有“陛见”的行为。然而,朝廷将他们千里迢迢地召回京城,无论出于什么目的,“陛见”都是理所当然的。因此说,被召回京的卸任驻藏大臣发生“陛见”的可能性极大。

此外,还需要注意两个现象:(1)有时驻藏大臣卸任并未接到召京的命令,仍然回京且还发生了“陛见”的行为,索琳(1)和班第便是如此。(2)朝廷因有泰庸懦昏愦、贻误事机并有浮冒报销情弊,将其先行革职,不准回京,听候归案查办①《清实录》卷567,光绪三十二年十一月戊午,第8页上至下。。由此来看,驻藏大臣等外任官员卸任召京似乎是约定俗成的。即便未得到召京的命令,相关大臣也是可以回京的,反而“不准回京”则需要朝廷特意颁旨。这样一来,便增加了召京的可能数量,即超过46人次,从而增加了“陛见”的可能数量。因此说,定制前驻藏大臣卸任“陛见”的频率可能较高。

(三)驻藏大臣卸任“陛见”成为定制的原因

既然驻藏大臣卸任“陛见”一直以一种约定俗成的现象存在,朝廷又为何要在光绪二十年五月戊子特意颁旨将该行为固定下来成为定制?笔者将综合“陛见的内容和定位”“光绪二十年前后西藏地方的局势”“驻藏大臣的任职期限”等因素对这一问题进行分析。

驻藏大臣“陛见”时,依例会向皇帝奏报西藏地方的情况,自己的治藏活动和成果,并回答皇帝的问询,如“今已召纪山来京陛见,面询情形”②《清实录》卷364,乾隆十五年五月丙午,第6页上—8页下。;“驻藏办事大臣联豫奏: ‘驻藏期满,恳请陛见。’得旨:‘藏务正需筹画,该大臣情形熟悉,办事稳慎,一时不宜远离。如有重要事件,尽可折电密陈,着暂缓来京陛见。俟藏务就绪,再候谕旨遵行’”③《清实录》卷10,宣统元年闰二月辛丑,第19页下—20页上。。然而,这些内容均已包含在驻藏大臣日常的奏报之中,因此,朝廷对于“陛见”的定位大概是作为日常奏报的补充,这也是为什么“陛见”在很长一段时间里都较为随意的原因。然而,光绪十四年发生的“隆吐山事件”或许成为促使朝廷将驻藏大臣卸任“陛见”形成定制的关键因素。

光绪十二年,英国人占领了与西藏地方接壤的哲孟雄 (锡金)。西藏地方政府为保证自身安全在西藏与哲孟雄接壤的隆吐山设卡。十三年,英国向清朝中央政府提出“隆吐山建卡设防是越界行为”,要求撤卡并借机在隆吐山大事增兵。清朝中央政府迫于压力责令驻藏大臣撤卡退兵。十四年,英军攻占隆吐山。此即为“隆吐山事件”。由于清朝中央政府在处理这一事件的过程中没有能够很好地维护西藏地方的利益,引起了西藏地方的不满,增加了驻藏大臣在藏理政的阻力,使得这一时期的驻藏大臣心生畏难并希冀规避。若将上述时代背景与驻藏大臣任职期限综合考虑便可明了朝廷于此时颁布这条旨令的真实用意。虽然,驻藏大臣法定任职期限为三年④《清实录》卷252,乾隆十年十一月己卯,第31页下—32页上:嗣后驻藏大臣、章京、笔帖式等皆酌量于绿营换班之期,三年一换。,但鲜有严格执行者,其中,时间最短者为一个月内,最长者为八年五个月。因此,笔者认为朝廷于此时颁布这条旨令意在强调“三年期满”,换句话说“驻藏大臣任满三年方可卸任回京陛见”,这应该是朝廷对于驻藏大臣的一种限制和安抚。

可见,“陛见”同“请训”一样,不仅是一种礼仪规范,更具有实质的内容,还是特殊时代环境下朝廷对于驻藏大臣的一种限制和安抚的手段。

(四)定制后朝廷不准驻藏大臣卸任“陛见”的现象和原因

在“陛见”成为定制后,仍有驻藏大臣不被朝廷允准“陛见”的现象。据统计,这种现象集中发生在清朝末年,如文海、联豫(连)、赵尔丰、温宗尧等,详情参见上文中的“驻藏大臣 ‘陛见’表”(表2)。据笔者分析,朝廷此举是因为已然看出这几位驻藏大臣奏请“陛见”就是为了马上卸任离藏回京,因此,或不准“陛见”以示惩戒,或不准“陛见”准备让驻藏大臣继续留藏主持藏务而不给他们回京当面奏请离任的机会。此外,还有一点值得注意,即清朝末年电报在藏务处理中的应用,也是“陛见”不再被倚重的原因之一。

三、结 论

“请训”与“陛见”之规定是相关大臣与皇帝之间信息传递的一种方式,并非针对驻藏大臣而设立。然而,该两项规定在被驻藏大臣执行之时却被赋予了一些特性。清朝时相关大臣与皇帝之间的信息传递虽然更加倚重“颁谕奏报”的形式,但“请训”与“陛见”仍旧不可或缺。因为,这种面对面的交流方式与“颁谕奏报”式的远程传递信息的交流方式相比,具有保密性更好、意思表达更清晰准确、信息量更大、更有针对性的优势,从而成为有益的补充。加之,“请训”与“陛见”还带有礼仪性、奖惩性,而“陛见”则更是带有限制性和安抚性的特点。从实践层面来看,作为驻藏大臣沟通机制重要组成部分的“请训”与“陛见”之规定也确实在一定程度上为皇帝及朝廷有效了解西藏情形、面授机宜等方面发挥了切实有效的作用。同时,这两项规定也充分体现了清朝中央政府对于西藏地方治理的高度重视。