赠夕阳一个画框

文 沈俊峰

一

如果将一天放大百年,那么,朝夕之间,一天颇像一个人的一生。我是什么时候对自己有了夕阳意识或者夕阳思考的呢?

从父亲生病开始的。

今年入秋后,老父躺了一个多月,先是沉睡,一天也吃不了一碗稀饭。后来渐渐好起来,能下床了,可没挪几步又要躺回床上去。那段时间,他直嚷嚷腿疼腰疼,一动弹就疼,疼得惊心动魄。我们以为他是神经性的疼,养养就会好的,后来总也不见好,便陪他去医院检查。

医院离家不远,满打满算也就两三站路。正常人步行或骑自行车、打出租车去都很方便,可对于父亲来说,去一趟却不容易。

小弟一大早就去医院挂号,之后再来接父亲。

这几年,父母年纪大了,小弟没少陪着跑医院。他在单位夜班多,白天相对自由。大弟是教书先生,请假要调课,不到万不得已,不占用他的白天。

父亲这个状况,一个人陪他去医院肯定是不行的。

扶父亲起床,穿衣穿鞋,扶他坐轮椅。前不久从网上买了一把轮椅,父亲再下地,就让他坐轮椅了,上厕所,在屋里转悠,甚至有几次天气好去楼下散心,都方便,也减轻了他的许多痛苦。

推轮椅也需要一把力气。出门有个小门槛,要用劲儿按下轮椅,让两个前轮翘起来,横空跨过,再抬起后轮迈过去。小弟负责推轮椅,我下楼去发动车,将车子开到最近的地方。

打开车门,我扶父亲上车。让他慢慢抬起一只脚,托他一把,帮他坐上车座,再助他抬上另一条腿。他坐好,轻轻关好车门。小弟已将轮椅放进了后备箱,坐在了父亲身边。

准备走时,小弟特意叮嘱:按下门锁。

很快到了医院,可是大门口的保安打着手势,吼叫着,表示地库已经车满。我只好在大门口停车,扶父亲下车坐上轮椅。小弟推着父亲先进去,我去找地方停车。

开车慢慢走,在那条路上转了一个来回,也没找到停车位,只好再转回医院。医院门口路的南头东侧,提示有电子眼,泊车必拍。已经有三四辆走投无路的车停在了那里。我也准备豁出去停在那里了,任杀任剐随意吧。一念之间,我又不甘心,想再去碰碰运气。谢天谢地,大门口开始放行,地库有了空位。

我有点激动,松了一口气,熟门熟路将车开进了地库。

赶到门诊,正好轮到父亲的号。戴着口罩的女医生听了叙述,二话没说,开了一个条子,让去楼下拍片子。

从三楼要下到一楼。我急忙去按电梯。等了很久,电梯来了,却是水泼不进,有人竟然背对着电梯门站着。又等了一趟,还是进不去。后来碰到上电梯的人少,便先上到顶层,再慢慢下楼。

拍片的门口围满了人,还有几个躺在护理床上被推来的病人。住院的、门诊的,需要拍片子的都来到了这里。等吧,静心地等。急也没有用。我现在已经将心态修炼得足够好了。一边等,一边劝父亲坚持,再坚持一会儿。父亲在家里“事”多,到了医院倒是很有忍耐力、克制力。

父亲小声说要上厕所,小弟推着他去。回来后,继续等。电子屏幕上等待拍片的名字,像黑蚂蚁一般霸屏。

终于轮到父亲了。我俩将父亲推进去,扶他上床,按医生的指令让他侧身而卧。刚出来,又被医生喊住,因为父亲虚弱得侧身躺不住,需要人扶着。小弟转身就进去了。我隔着玻璃,急忙让医生稍等,提醒小弟穿上防护背心。

等的时间漫长,拍片子不过就是“咔嚓”一声微响。

从拍片室出来,已经十一点。长舒了一口气,总算还能赶在下班前请医生看一眼。于是又进入打仗状态,匆忙往楼上赶。

跑到门诊室,十一点半了,那位女医生不在,以为她上厕所了。等不到,就去问诊台护士,说是可能已经下班了。十一点半至十二点,如果没有病人就诊,医生就能下班。

只能再来一趟了。

帮父亲洗澡也是难题。他站不了一会儿,也坐不了一会儿,怎么洗?我和大弟商量,决定在中午暖和的时候完成这个重任。大弟说,只能快速,以闪电般的速度。

大弟练陈氏太极拳多年,说话底气足。他从学校到父母家,步行十分钟左右,可以趁午休时间来帮父亲洗澡。

待父亲睡醒,便好言好语劝他起床。他听进去了,答应了。于是,像得到了一句圣旨,大弟快速将浴霸打开,热水拧开。待水管里的凉水排尽,我们才扶父亲进浴室。

我帮父亲洗澡,是第一次,还有点不适应。大弟已经帮父亲洗过好几次,习惯了。父亲喜欢他的轻言轻语、轻手轻脚。我妈说,他当老师给小孩讲话习惯了,你爸爱听。我妈说的很有道理,老人和孩子差不多,都喜欢听好听的软话。

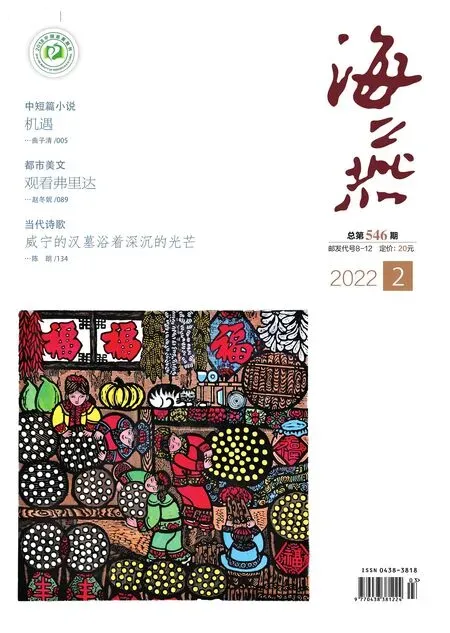

插图:包 蕊

洗澡的速度还真是快,哪里像打太极,分明就是打咏春,却是有条不紊。我扶着父亲坐在凳子上,大弟先给他洗头。打湿,抹洗发水,轻揉一会儿,雪白的泡沫立刻像花朵一般盛开起来。一边洗,一边和父亲说话,快了快了,马上就好,冲泡沫了……

父亲似乎还没有反应过来,就已经擦干了他头上的水珠。接着冲洗身子。抹上沐浴露,上下左右搓擦到位,然后扶父亲站起来,从上到下冲洗干净。

前前后后有五分钟吗?

用大浴巾包裹着父亲,扶他出门。父亲说,我的头发还没有洗呢。我们说,洗过了。父亲说,没有。父亲坚持说没有。他已经忘记洗过了。见我们不停地解释,总是不遂他的意,父亲怒了,说,你以为我不敢打你啊?我们听了就笑,说,你当然敢打,你打得还少吗?父亲不管这些,像是没听见我们的话,真的就握住瘦骨嶙峋的拳头,冲着大弟打了一下。

父亲的拳头像棉花般柔软、轻飘,就那么无力地划拉了一下,划拉得让人心疼。父亲年轻时,身体壮实,肌肉多,力气大。军工厂附近的生产队有一个姓陈的汉子,敢和水牛摔跤。有人便怂恿他,你敢和沈师傅比试比试吗?父亲七十多岁时,肌肉还没怎么退化,手上的力气还保持着年轻时的状态。有时候我们拧不开的瓶盖,拎不起的东西,他会说:给我试试。那时,我们对他仍然有点忌惮。现在,才过去多少天呢,他已经瘦得皮包骨头了。我抓着他的胳膊,一把就能箍住,满手骨感。

大弟挨了父亲一拳,笑了。我们都笑了。我妈笑的时候,脸上挂了泪。生老病死,人生之苦,是没有办法的事。

父亲看着我们,慢悠悠又说了一句,我啥时打过你们?

我说,爸,您比我们姊妹四个都有福气。

父亲瞅瞅我,听见了,却没有听明白。有时候,他的神志糊涂,多梦,多幻觉。

我解释说,您看,您生个小病,我们兄弟三个轮流服侍您,整夜不睡守护着,您的女儿经常来给您做好吃的,等我们老了,就没有这个待遇了。

父亲看着我,想了想说,你比我有钱。

二

越来越喜欢看夕阳了,说不清楚这是为什么。小时候,闻到芹菜、芫荽的气味就恶心,不敢尝一口,长大后竟然莫名其妙喜欢了,我也说不清楚原因。

只觉得夕阳像一幅油画,壮阔大美,摄人心魄,令人痴迷。望着夕阳,我忽发奇想,夕阳就像一个人一辈子才能完成的作品,一生都在为这幅画添加油彩,各人绘出来的却是千奇百态。霞光满天,流金溢彩;浮云遮日,暗哑少光……我固执地以为,每一种呈现,都带着某种神秘的生命气息和密码,昭示着一个人一生的全部。

事实上,人在年轻时就开始画这幅画了,许多人意识不到而已。

一个老人,把唯一的房产留给了儿子,待老得无法自理,就去找女儿照顾自己。女儿避而不见,让他去找儿子。老人嚎啕大哭,找来警察评理。我不知道警察该怎么处理。

一个朋友,近来非常消沉,痛苦自己成了孤家寡人。年轻时,他离婚再婚,觉得命运掌握在自己手里。临近老年,妻子病了,做了大手术。他想照顾妻子,却心有余而力不足。妻子被她的亲生女儿接去照顾养老,他想跟着去,又跟不去。在这个不是亲生的女儿家,生活的点滴和丝缕,哪儿哪儿都让他觉得别扭,不对劲,不舒服,像是身体的气脉被堵塞了。他想回到亲生儿子那里去,可是儿子对他却非常冷淡。儿子觉得自己没有一个完整的家,都是父亲的责任。那种抹不去的怨和恨,刻进了儿子的骨髓。那种隐性的、尖锐的钝痛,像心尖上扎埋了一颗无形的图钉。

朋友一个人留守在自己家里,孤独度日。开始,他还能动手做饭,时间长了,便东一顿西一顿地凑合。他说自己无家可归、老无所依,是一个真正的老年游子。

世事皆有道。所有的因,都会有一个对应的果。因果或果因,谁能改变得了呢?以佛家言,所有的业皆为贪嗔痴慢疑而致,谁觉悟得早,谁就早得自在。可是,真正的生命慧者又有几人?

一个人一生的作为,都呈现于人生这幅夕阳的油画里了。

你画的或许是一幅情感画,或许是一幅物质画,或许是一幅精神画,或许是一幅荒诞画,或许……但是,每一笔都应该有一个原则,或是善良与慈悲,或是公平与正义,或是克制与自律,或是豁达与达观……你所有的生命的情愫,合力托起了自己的夕阳。

这幅画的败笔也是显而易见的,欲望泛滥,自私狭隘,恶毒嫉妒,铁石心肠,不学无术,冥顽不化……或者一生都是无视他人,追求金钱享乐,颓废、消极、扭曲,甚至阴暗不见阳光。败笔的色彩混乱,无序堆积,令人惨不忍睹。沙土积起的堤坝,面对滔滔的欲望横流,只能坍塌溃败,眼睁睁地看着洪水肆虐,看着自己像太阳下的雪人,一点一点地消失,一点一点地被吞没。

一辈子的时光,一天一天,都像是零存整取,只在夕阳西下之时整体兑现。幸或不幸,穷或不穷,福或无福,只有自己感知得真切。在最后的夕阳时光,一定会有许多人顿悟,或恍然大悟,或幡然醒悟,或悔恨觉悟。人生的谜底,或者说人生的底牌,会像夕阳一样,毫无遮拦地予以最后的呈现。即使是阴雨天,也不过是你的阴雨遮蔽了你的双眼,夕阳仍然辉煌于阴雨之外,丝毫不受影响。

越来越喜爱夕阳了,为它的美,为它的姿容,陶醉、沉醉、迷醉。

我醉的,其实并不是我自己。

三

我对父亲说的话,是发自肺腑的真心实话。父母吃了大半辈子苦,养大了四个孩子。如今老了,他们有退休工资,老有所养。情感上,他们有四个还算孝顺的孩子,老有所依……这是他们的福分。

我的福分就少多了。

我只有一个女儿。

只有一个孩子,终是缺憾。年老时难免小病大病,若是卧床不起,更难侍候。独生子女组成的家庭,小两口面对双方家庭四个老人,真的是难以招架,怎么忍心再给孩子添负担呢?

当年,生孩子需要早打招呼,批生育指标。女工只要怀孕了,工会专职女工委员就会盯着她的肚子。军工厂几千号人,窝在一条山沟里,吃喝拉撒睡瞒不了谁。农村老家的亲戚听说我得了一个女儿,建议把孩子抱给他们代养着,让我们再生一个。我连想也没想就拒绝了。一个就一个,女儿就女儿,只准生一个,男女都一样。那时真的不敢多生,也没有想过要多生。若超生,工作就没有了;再则,响应号召,顺应社会风尚,就像春天的草要发芽,一切自然而然。

那个时候,我觉得天上的风、地下的水都是纯净无瑕的。

真正让我感到震惊和思索的,是在两年前。父亲要做一个小手术,同病房有个女病人比我大不了几岁,做了胆结石手术。那天,病房里一下子涌进来一群姑娘,像一群蝴蝶围在她床边,叽叽喳喳说笑不停。再加上两三个小孩在旁边玩耍,就感觉小小的病房一下子被挤得透不过气来。那女人骄傲地介绍,这些是她的五个女儿。她解释说,第一个是女孩,老公想要儿子,第二胎又是一个女孩。老公不死心,接着生,到第五个,还是女孩。这回,老公死了心,长叹一口气,就此打住,认了命……

咋就能生五胎呢?女人闪烁的话语透出了生活的蛛丝马迹,一是她有那么点关系,二是交一点罚款。生活的复杂像蛛网一般一下子展露在了我的面前。原来,还有这样真实的生活。想想过去,超生的其实也多,尤其是在农村,扒粮食牵牛,都随你便,反正孩子是要生的,不见男孩不罢休。不然的话,宋丹丹的那个小品《超生游击队》也不至于那么火。只是,我没想到城里人也愿多生孩子。

农村城市,虾有虾道,鳖有鳖路,如今都成了历史的烟云。

女儿出生没多久,厂里就给办了计划生育光荣证,每个月发6元补贴,年终去工会领。这是光荣的回赠。领了两年,我们调到了省城。夫妻不在同一个单位了,独生子女费便跟着工资发,每月各发3元,后来涨到5元,直到女儿16岁。

2016年,国家放开二胎政策。这个消息对我而言,已经像是盛夏的竹笋,老得咬不动了。过了嫩的季节。

也罢,我这一季庄稼任它歉收、任它雨打风吹去吧。

将来,等我老了,或者病了,就别累女儿了,女儿的力气也不够。真到了那一天,就找护工。有人说护工与儿女无法相比,这也不一定,或许护工更专业、更有耐心呢。真若是到了那般没有质量的不堪的日子,还去计较这些鸡毛蒜皮有什么意义呢?

生得好,病得晚,死得快。这样的人生希求若是成真,倒是不失人生大福。若是无病无灾寿终正寝,岂不是更妙?

大弟晚上值夜的时候,如果父亲睡着,没事,他要么看书,要么站在那儿树桩似的一动不动。他在练功。那天,他拿回来一个陈式太极拳第12代传人的证书。

他和师傅有一个合影。他的师傅80多岁,精神矍铄,功夫在身,几个年轻人也抗不过他。大弟说,师傅教他们练功,就像个年轻人。这应该得益于太极拳的锻炼。我想起了我的体育老师,我读师范时,他每天晨起领着我们跑步、做广播体操。我们上早自习,他在广场上打太极拳。如今,近百岁的他仍然身体硬朗,面色红润润的。

我们姊妹四人,都只有一个孩子,离退休衰老的日子已经不远。父亲的突然生病,成了我们面前一面令人害怕的镜子。如果没有一个好身体,一切还有什么意义呢?

我对大弟说,咱们要自救。

大弟一愣,什么自救?

我说,你先给咱家办一个太极拳培训班吧。

大弟非常乐意地答应了。他教大家先从站桩开始。他说,就这样站桩,坚持站个一年半载,身体自然慢慢向好。

那天晚上,小弟来陪父亲,一进门就累得歪坐于沙发上。他确实是累一天了。但是,锻炼也是一个习惯问题。我说,你不能练练站桩吗?他说有点累,也没有时间。我说,如果你重视,总会有时间的;没有时间,只能说明你还不重视。

小弟强打起精神,开始站桩,不过十分钟,浑身发热冒汗。其实,跑步、站桩、打太极拳之类的,花费不了多长时间,每天半个小时已经足够,若能日积月累,效果非常惊人。若是借口躲避锻炼,不过是抗拒不了心的浮躁。

从现在开始,为自己,为孩子,为亲人,为社会,为国家,就此觉醒,我要站桩,锻炼身体,让自己有一个有质量的幸福晚年,让自己完成一幅流金溢彩的夕阳画。

最后,我要赠夕阳一个画框。