灰鸟消失在尽头

文 梅 钰

昨天注射的。红霞将消息告给我,同时递过来一只牛皮纸信封。它余留戴将军的气息,特有的,燃烧皮革、毛发的味道,浓郁,沉重,像被时间和空间双重滋养,包了浆。皂粉、洗衣液无力清洁,一经打开,就迅速统领,时间空间失去意义。只有沙哑如被砂纸打磨过的声音从信封涌出……

你们戴家我只服两个人。

哪两个?

戴高乐,戴将军。

他愣了一下,爆出笑来,肩膀一耸一耸,烟头跟着一抖一颤。他抽烟喜欢把烟一直含在嘴里,说话时从左移到右,或从右移到左,这是习惯,不管烟在哪个唇位,都不影响他发声。

那是公元1987年6月23日上午10时45分。老实说,回忆这个时间节点浪费了我一整天时间,我已经七十八岁了,和大部分老人一样,记忆互相纠结,时间空间人物场景乱窜,难以辨识。一定有一双眼睛于万千平凡人中单单挑中我们,让我和他──小城最著名的惯窃犯相遇。他把两根指头贴着我的裤兜插进去,像从面粉中夹出纸片,从滚油里夹出刀片,如我后来得知,每个扒手出道前都会被这样训练两年。专业和专业相比,没有高低贵贱之分,但那天他输给了我。我一转手扭住他,像老虎钳把两根铁丝往一块拧。骨与骨错开,筋血分离,我听见咯嘣一声。偷到我头上来了。我捏起他的腕子摇,像摇一把利剑,一面锦旗,一道正义屏障:你不知道我是谁?

我管你是谁。

我专门为你服务,你却来偷我?

我把律师证掏出来给他看。他不怕死地盯住,说要杀要剐随你便。边说边笑,时隔三十四年,我依然被那笑声迷惑,它不像从嘴巴发出来,像从铁匠铺发出来,生铁坯投入炉灶,火苗伸出巨舌疯狂噬舔,红铁伸出来,躺上石砧板,两把铁锤轮番砸下,又沉又重。

他到底软下来,请我去东门头吃饭。

天突然暗下来,一块黑云遮堵了太阳,平地刮起一阵风,癫狂暴烈,四处拔根,把它可以撼动的东西挟起来一起飞,拔不动的,猛烈撞击。石子、树枝、烂鞋底轮番朝玻璃砸,咣当咣当。店里黑咕隆咚。我摸着灯绳,拉了一下,没反应,一拉十几下,把灯绳拽在手里。像被谁一拳砸过来,玻璃破开一个窟窿,邪风穿堂而过,把饭菜扫到地上,又卷起来抛向空中。我们紧着往墙角避,眼睁睁看着小店被昏黄里看不见的疯子大摇大摆进来,一通抢掠。

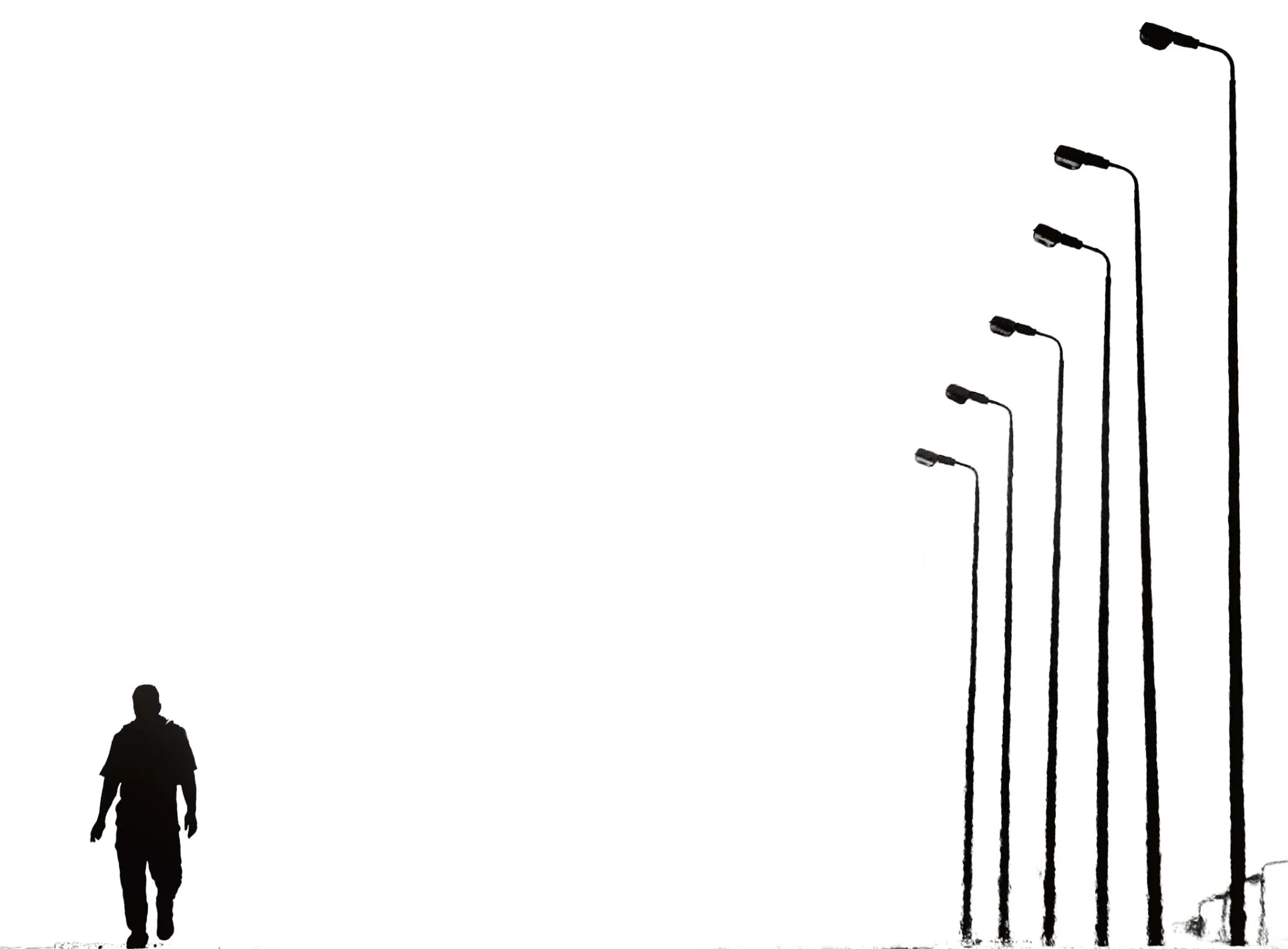

隔了一尺远,我听见他颤抖,轻微细弱,在中午两点却昏如暗夜的地下餐馆,念咒般轻吟,黑皮呀,黑皮呀,黑皮呀。我问黑皮是谁?他说一个要被枪毙的人,一个被义气挑中的人,一个为了承诺替别人背黑锅的人。我说这是个傻子?他说不,这是大丈夫,真男人。一只灰鸟从破窗飞进来,绕屋盘旋,最后一个斜刺飞出窗口,像无法把握的时间,一点点远离视线,消失在尽头。戴将军一眼一眼递过来目光,如一道又一道闪烁的强光,烧灼着我的心。

后来我经常在梦中以蒙太奇的形式回到这个时刻。谁能想到呢,黑皮这个被小城人提到神的高度的人物,会像一个巨大隐喻,一步一步牵引戴将军的余生。我无能为力,只是木愣愣盯紧,看他翱翔,关于他的想象如同一只巨大的飞机,展开翅膀掠过我的城池,将我紧紧牵引到远方,未知之地,神秘之所。

我们太年轻,对命运张开的大网毫无警惕。我天天骑偏斗三轮摩托车带他玩,我们如同乘坐飞鸟,滑翔过城镇街道、农村公路,看到前面有人,就摁响喇叭,让它吱哇乱叫,把人和狗一起吓得四处乱逃。路上没人,我们也高声大叫,让开,快让开。风朝后鼓胀,他站在偏斗里,二十三岁的长发和衣裳一起摇摇晃晃,像只大公鸡站不稳,他说哥,你让我骑会儿?我说行,咱们玩高难度,你跨过来,骑好了,别让车停。

这么多年以后,在生命即将终结,死神摇曳我的发丝如荡秋千,一股又一股生命真意自脑海盘旋,我才意识到,他陪伴我度过了最快乐,最轻松,最幸福的日子,我们一起行驶在20世纪的列车,上行下行,东西南北,生存毁灭。我们如此相同,从一开始,从未开始,我们又如此不同,吸引彼此靠近的 “义气”和“热情”,因为前置条件有别,互相隔离、区分、界定、约束……

有一天戴将军来找我,让我“去看个人”。我们倚在电影院栏杆前,裤腿被风鼓胀如两只膨大的猪尿泡,他连打三声口哨,说哥,她来了,你快看,你快看。

她眉眼好看,身形别致,一股香味。戴将军一路尾随,坐在右手边,动她。她站起,“啪”一巴掌,“流氓”。人们呼围过来,趁乱掐打,保卫科过来,问怎么回事,你叫什么名字,有没有工作,他摸你哪儿啦,摸到了吗?没摸到你大吼大叫干什么。红霞说等摸到就迟了,差一点儿就摸到了。有人打哄,摸摸怕什么,又不少块肉。戴将军手一指,你他妈闭嘴。保卫说你俩认识吧,她抓你流氓你还替她说话,戴将军说她是我对象。众人都说没意思,嚷着关灯,快放电影,这可是《芙蓉镇》呀。

插图:李雨薇

音乐水一样洇开,湘西小镇的风吹皱影院上空,如精灵飘然漫舞。戴将军盯着红霞,说哥,我心里毛茸茸,痒得慌,我要跟她搞对象。

我说你疯了?她在供销社上班,城镇户口,就住河渠街。

那又怎么样?他说我搞对象,跟她干啥、住哪、是不是城镇户口有关系?

你以为对象是一股风呢是月亮太阳呢,不管你有钱没钱,有房没房,有户口没户口,一样吹你照你晒你?

没错,他对着我耳根说,对象就是这样,观世音菩萨也这样,九天圣母娘娘也这样。

电影散场,灯光亮堂,戴将军挤到红霞跟前,叫她女朋友,我送你回家。红霞说你有病啊,起开。他不起开,跟上去大声喊,我爱你,我一定要追到你。如果你结了婚,我就把你对象打死。如果你爸妈不同意,我就把你爸妈打死。如果你不同意,我就把你打死。

这个夜晚在很多年里被我不断记起。当时天上生着霞光,一群灰鸟振翅飞翔,以不规则的形态把天空分割成一绺一绺,映红半座城,他穿喇叭裤,二股筋背心卷在肚脐以上,衫子搭在右肩膀,一耸一耸走路时,像只瘦猴,却气壮如牛,眼神决绝──红霞我爱你。我爱你红霞──像宣言、公告,男人对抗世界的信条。一条街全听到了。半个世纪也听到了。

当时红霞十七八岁,身子骨没长开,对谁都绷脸。独戴将军有本事,让她笑。他把她塞到二八大杠自行车前面,一路骑到青塘镇、正觉寺、清凉山,成片成片野花野草,他不停地采,录音机绑在自行车后座不停地唱,红霞傻乎乎,笑啊笑啊不停地笑。

得了胃癌后,我试图解读此生,有时望着年轻时的照片,与他对话。发现除了呈现在当下的影像,没有更多途径回去。过往如风,总是肆意牵扯方向。与此同时,死神不许我自行选择履约时间和方式,它总在揉捏,像一个勤勉的纺线工对待一团棉花,撕开,捻动,塞进纺车,嗡嗡嗡,缠在线梭上。我被它带上一辆回忆列车,高速低速,匀速变速,没有时间空间,没有过去未来,没有昨天明天,什么都没有,一片空,一片白,一片虚。

1990年腊月,戴将军在车马店摸兜,被人一招“锁喉”,直接拎进看守所。第二天我替他办完取保候审,去东门头吃老刘。饭店一半埋在土里,要下十几个台阶,他下一步抖一下,我问咋啦,他说能咋,高兴呗。我骂他张扬,当官风光,考状元风光,没见你坐个牢这么风光。他被一种情绪牵扯,一口干掉一大杯酒,地道高粱纯酿,入口绵香,比二锅头顺嘴。他让我带他去看“哈巴狗”,我说谁?你知道哈巴狗是谁?给谁干活儿?为谁背锅?替谁坐牢?毛六指!谁要跟着他,谁就是必死之人,和黑皮一个下场。

子弹从黑色枪管近距离射击,击穿后脑勺,在虚无里化形、留影、铸魂,它与黑皮的身体只接触了短短三秒。一,二,三,结束,分离,各自归属不同物别。作为象征符号,它们被赋意,指向毛六指的神秘疯狂,以及众人集体体认到的宿命般的生命走向。

戴将军不信,他说哥你一定得带我去见他,“哈巴狗”才判三年,一晃就过去了,我不见到他,就没机会认识毛六指,我不认识毛六指,就没机会堂堂正正做个人。我说你不犯浑就不会死。他盯着我看了半天,知道我为什么叫将军吗?小时候我叫军红,戴军红。有一回老师说不想当将军的士兵不是好士兵,我就给自己改名叫将军。以后谁再叫我军红我就跟他急。将军是什么?以前想过没见过,进去一回我才知道,“哈巴狗”就是将军,“毛六指”就是将军,我想当将军,就得跟他们认识。不管怎么说,你得带我去见他。

我年纪越大,越看不懂人,尤其戴将军和红霞这种。他们从唐而来,宋而来,元明清而来,在无数人身边停留历练成长,同时携带过去、现在、未来,同时湮灭过去、现在、未来。我坐在书房,任由往事喷涌,流淌,物事如漾在水里,面目渐次模糊,一片亮光摇曳……

那之后不久,戴将军结婚了。

嗨,他走进供销社,打招呼。红霞笑了一下,没回话。再过两分钟下班,她把剪刀收进抽屉,把布卷收拾整齐。他等着。一个青年从光里进来,蓝裤子白衬衫,头发一丝不乱,像剪影朝柜台里探,叫“红霞”,唱“莫道女儿娇,无瑕有奇巧”。

戴将军一拳砸过去:滚远点,这是我女朋友。红霞急喊,你干嘛?要从柜台出来,他拦住,她朝左,他就朝右,她朝右,他就朝左,僵持了一分钟,她说,你滚开。他说,你当真?当真!你别后悔!我不后悔。供销社幽暗无光,唯一开着的门扇被十几个人围堵,微微一缕光照在红霞身上,硬邦邦。戴将军说好,我马上就结婚,以后再不找你。那最好。她没有表情,声音像从地底发出来。一大群灰鸟栖在枝头,不可逆转的时间静静流淌。他愣了一下,啪啪啪连抽她三巴掌。她没有动。他摇晃着出门,天光太亮,刺目照着,他说自己死了一回。

第二天,他娶了小芹。

我才知道,他八岁时黄河发大水,家推光了,爸推跑了,妈嫌日子苦焦,跟外乡人跑了,后来找不见那人,在城里讨吃,认了个干女子。热窑热炕一家人,就缺一个他。

我替他遗憾,小芹不如红霞,丑、邋遢,揣一把瓜子,嗑得皮壳乱飞,走哪儿嗑哪儿。

戴将军说,米汤馍馍养命,风花雪月养心。人和人不一样。

几天后,我带老娘去扯做鞋用的黑色灯芯绒。半下午,阳光照例穿不透砖墙,供销社里只有靠窗那里闪一点光,红霞坐在昏暗里,一盏小灯泡挂在斜上方,切出一条在脸上,亮晶晶闪。她看见我,站起来,带泪笑。我问她后悔吗?她说没啥可后悔,但心疼,一想起他结婚了,心就裂开一道缝,来不及缝,又裂一道。她说你知道吗,我爱的不是他,是爱情本身,可惜那个东西,我在别人身上还没有看到。不过没关系,什么都会改变,今天的到了明天就不一样了,我今天想要的,说不定晚上就忘了。人活着不能得到什么,也不会失去什么。说着话,她尺子量够数,布幅对折各剪一刀,刺啦撕开,纤维粘上嘴唇,她呸一口吐到地上。

几个月后,戴将军在东关市场开了录像厅,红霞一整天一黑夜把着门,不交钱不让进,天王老子也不行。

戴将军说她来那天,马尾上扎一条白手绢,棕格子裤,蓝牛仔衣,站在录像厅门前,说咱这破地方,什么都没有,电影也不行,《妈妈再爱我一次》演了几十遍还在演。录像是什么?戴将军说跟磁带一样,香港人把好电影灌到里面,什么时候想看什么时候看。今天演什么?你想看什么就演什么。她看了一场又一场,一会儿哭一会儿笑。他心里长起刺,朝四处扎,筋骨肉都疼,想起她让他抱起转圈,电影就这么演,天旋地转时一片空白,只有爱。想听她说:你滚开,往前靠靠,又远了。如梦如幻月,若即若离花。认识红霞以后,他也爱上电影。

红霞说,我给你看门,你让我看电影,两不相欠。

看一场一块,五块一天,十块包场。小后生头发中分,挎着小女人,一坐一整天,有的要《赌神》,有的要《监狱风云》,还有人摸黑乱亲,被别人争风,一言不合就斗气,提起凳子满场追。红霞没来以前,他总慌张,又守门又看场子,分不开身。现在好了。

七十岁以后,我经常被一股力量牵扯,坠入黑白分界。回忆和梦境反复交织层叠,棍棒、刀械声向旷野四散,回音自空谷传回,遥遥有如天边,切切又在眼前。戴将军手持一把长刀,打在阵前。所触之处鲜血喷溅,人都变成血窟窿,汩汩往出淌,翻涌,沸腾,奔流,我浸在血里,被血窒息,大口呼吸。血从我嘴里涌出来,一股又一股,人被我从嘴里扯出来,一个又一个。眼前只剩纯粹的白,或黑,空无一人。

我经常回到那个下午,在“哈巴狗”说“好兄弟,毛爷让我来接你”的时候,我能及时赶到,代替戴将军拒绝──“不”!

“哈巴狗”进门带来一片铿锵,手下十二人赤膊,纹身,长二十四道冰冷目光。他们巡走一圈,所过之处,看录像的人如遭洪水冲刷,哗哗流淌。二十几平方米充溢烟蒂、瓜子壳、废纸屑,霉味、汗味、荷尔蒙味,“哈巴狗”坐在前排木椅上,糊窗纸漏一道缝,一缕窄光照着“哈巴狗”,像佛光。戴将军心里乐开花,从眼睛鼻孔嘴巴耳洞探出来,再见,录像厅。再见,纸上谈兵。我要去往真正的江湖,忠肝义胆,一诺千金,行侠仗义,世道人心!

那年他二十九岁,太年轻了,被表象迷惑,没有戳开浮沫的能力,看不懂被语言遮掩隐饰的巨大陷阱。

“哈巴狗”铁棍往车头一点,司机嘎吱踩了刹车,他登上脚踏板,拉车门,拉不动,一棍敲碎玻璃,将司机从驾驶楼拖下来连砸十几棍,他说别人都给,你脑袋硬你不给?老子让你不给,让你不给。他打累了,把棍子递给戴将军,说你接着打,往服里打!

他提起棍照头砸。炭是全县人的炭,矿主矿工挣钱,买卖运输挣钱,兄弟们不挣两个,风吹雨淋图什么?他说谁他妈不是上有老下有小,一家子人等吃喝。司机四处躲闪,求饶说我第一次来,真不知道,我给,我现在就给!现在给?迟了!早干嘛去了。提棍又是一顿猛劈,不知道过了多久,打了多少棍,太阳西移了几分,他醒过来。面前没有人,只有扑起的灰尘在眼前迷蒙,待散去,黑血里躺满死人。“哈巴狗”哈哈大笑,好兄弟!

矿区设三道关卡,他骑嘉陵250摩托车,每天从一关纵横到三关,手下二十几个弟兄,无不服从。

爽!

真爽!!

“独眼龙”不服气,率“八大金刚”近身,他说这块肥肉你们吃饱了,该让出来了。戴将军冷眼瞧他,让不让,老子说了算。一声呼哨,“独眼龙”退后,“八大金刚”逼近。他下令打,手下一众扑上去。时值黄昏,西边一色血红,几缕流云自空里盘旋。他打得急眼,从后座抽出一把长刀,让众人让开,挥舞着上去,九人一路退后,他单跟着“独眼龙”,追上了,长刀架在他脖子上,说你他妈有本事,就再来!

矿区三年,地盘结实得像百年老槐。

追忆总让人感怀,如今我分不清梦境和现实,灵魂飘浮游荡,被时空隔绝着回不到过去,又被过去隔绝着回不到现在。我经常被挟制,来到矿区。那些被戴将军毁掉健康、未来、幸福的人,在矿区的坚硬黑土上爬伏。新建起许多高楼,人在街道行走,不在意脚下曾喷溅过谁的鲜血和汗水,不知道他们的前辈曾经像观看马戏团一样追逐群殴,“咣”“啪”“呲”,气息自伤口冒出,红和白纠结一起,绚烂或腐臭,久久盘旋在空气里,盘旋在很多人梦魇中。时间改变了所有,又无力改变一丁点。一切朝着新鲜而去,一切面向破败和衰退。

戴将军进矿区后,红霞接管录像厅。晚上放那种电影,小青年刺着“忠”“孝”“亲”出出进进,有人撵着问,红霞是个女的,也看吗?戴将军有时候去,他们一起看吗?不知道。不断有人造访,送来铁棍、石头、油漆、动物尸体,把在矿区受到的惊吓加倍奉送。历练多了,红霞胆识见长,以石还石,以棍挡棍,有一次还把油漆桶抢在手里,泼了人一头一脸。

1994年中秋节前,戴将军把黑色桑塔纳停在东关市场,摇下车窗吼,红霞,你出来。人们离得老远。只有打月饼的老张正将炉子捅旺,加了一锨炭,他说戴将军连吼三声,不见回应,下去踹。红霞方出来,你要干什么?录像厅你关不关?你送了我就是我的,关不关与你何干?她剪短发,嘴唇涂红,像刚吃过人,眼里一窜一窜,全是火。戴将军说你关也得关,不关也得关。

进门,捞起一条桌凳,噼啪乱砸,从门里飞出板凳腿、录像带、遥控器,最后抱出电视机、录像机,扔在地上,砸得稀巴碎,要放火烧,火苗闪了几闪,没成器,灭了,他狠踹几脚,指着红霞说,你给我听好了,你敢再开这录像厅,我就要你的命。余音震荡,一只灰鸟受到惊吓,不顾一切朝前逃飞,抖落的两根羽毛在空中飘,直到第二天才落到地面。

戴将军走后,供销社推倒,建起五层楼高,让原先在广场扯布卖衣服卖小把戏的进去,本地人还在观望,早有个外地人进去转了一圈,打电报让“速来”。小城加速度,东西城墙拆掉修路,宽,再宽,南门往南,北门往北,扩,再扩。城里一片洋气,说洋话,喝洋酒,穿洋衣。

红霞烫着张蔷那样的爆炸头,穿露脐黑色紧身上衣,红色喇叭裤腿中间开一条缝,露大半条腿,每天在宾馆宴会厅唱“我的爱,赤裸裸,我的爱──赤裸裸”,一字一字,摇头晃脑,听得人心疼。唱了三年,戴将军来了,尖叫“红霞”,把塑料花送上去,被她一甩手扬下台。他起身跺脚,旁边人闪开,遥遥递眼神,等他龙啸虎吟。然而他走了。没几天,“霞光歌舞厅”开了,红霞坐在里面。

广场被红色填满,竖幅、气球、花篮,十几人用棍子挑着鞭炮同时点燃,磷火硝铵燃烧,散发浓郁味道,人们堵住耳朵,小心避让,又不住张望,期想更大的响声。九点整,一杆唢呐吹出个长音,六班军乐齐鸣,奏的是《运动员进行曲》。戴将军在众人的陪同下雄赳赳气昂昂,广场上站定。先剪彩,后讲话,异口同声,说“霞光歌舞厅”吹响了文化春天的第一声。

天上一丝云没有,雪白湛蓝。旋转灯球晃来晃去,把人割成一截一截,有人登台唱歌,台下伴舞疯狂扭身子,偶尔几声嘶吼,憋不住。人就是这样,被风浪掀卷前,浑然不觉,待觉到,已是万丈悬崖。

很快来到世纪之交,公元1999年11月16日,县公安局的人同时踢门,从“霞光歌舞厅”拉出十个衣衫不整的男女,让一字排开,蹲在地上,十指交叉抱住脑袋。与此同时,戴将军被敲门声惊醒,问“谁”,“公安局的”,枪栓同时拉动,隔壁黄狗狂吠,喜鹊哗啦啦四处逃窜。下着细雪,世界一片白茫茫,只有一条黑道通向更黑处。

警车从西山下行,城市正在苏醒,千门万户亮灯,如同一只只探照的眼睛,它们替毛六指见证,通过戴将军,将罪行清除干净。戴将军双手交握,不停用力,如空拳出击,一拳又一拳,只能击打到自己。细雪纷飞,警车缓缓驶过广场,“霞光歌舞厅”被白底黑字的细长封条交叉贴了十八条,糊住大门、小门、格子间的门。人有一千次因为同一个理由选择,也许他会提醒自己,到一千零一次的时候避开,可固定的逻辑思维模式,命令他到下一次,仍旧只有这一种样态反射出来。在这个层面,语言适得其反。

这笔账我背。戴将军说。

我去看守所看他。气象怪得很,一会儿晴一会儿阴,像谁拉着灯绳,一拉,开了,一拉,又灭了。我说证据齐全,某年某月某日某时某分。物证、书证、证人证言、视听资料。毛六指把资料做得这么扎实,就是让你死。你死了,这笔账才有了主,一笔勾销。记得黑皮吗?1987年他冤死,就是替毛六指背的罪。他毛六指惜命,惜的是自己的命,不是你的命。你的命,要你自己珍惜。别像黑皮一样,等到临死才后悔,来不及了。他说我知道自己有罪,五年前我就知道了。我是毛六指的一颗棋子,只要这盘棋动着,他迟早得把棋子贡献出来,黑皮是,“哈巴狗”是,我也是,他不会给我们留活路。从看守所被电网覆盖的高墙望出去,一片昏暗天空,一只灰鸟不知疲倦扑扇翅膀,落上墙头,被电流一击,迅速离开。轻微的战栗的疼痛伴着羽毛烧糊的味道,我的心烙开一个窟窿。

2000年,戴将军犯抢劫罪、故意伤害罪、组织卖淫罪、贩卖毒品罪,数罪并罚,判处有期徒刑二十年。

记忆和城市一样,更新换代迅速,需要从深海不断打捞。可总有些东西浮在眼前,绑上几百斤铁块也沉不入深海。我时常想起刚认识的戴将军,好似还在那条街上,无处不在地晃悠,不是“红霞我爱你”,就是“老子怕过谁”。每个字都跟他一样,经钢水淬炼,带有标识,它们会变戏法,悬浮于戴将军头顶,以掌相击,啪,他变了模样。如果不是事先约好,我不敢相信。

“四方菜馆”就是原来的东门头饭店,老刘人更老了,身子矮胖,脸色红润,他在吧台后一眼认出戴将军,撵进包厢来,说看见你们就想起当年,人都跟人交流,不像现在,不跟人交流,跟机器交流。不解决人的问题,解决机器的问题。戴将军两只极深的眼袋仿似装满木炭,两眼珠如火炬,不断冒烟,他将一杯酒自天洒去,口呼苍天在上,说所谓快意恩仇,侠肝义胆,不能只是电影里有。众人心中都有神,有上帝,应该有人替他们主持公道。

我说你别喝了二两酒就胡说八道,既然出来了,就赶紧适应社会。不要总想着报复谁,说到底,要怪自己跟错人,走错路。人犯一次两次错误是无知,你不能接二连三犯错误。

他说你说得对,我犯的错我承担责任,他犯的错,也轮到了。十八年前我就告诉自己,只要活着出来,一定要找毛六指报仇,亲手杀了他。

老刘说你坐牢坐傻了,一点不懂事呢。照你这个想法,我一出生就受穷,输在起跑线上,我该杀了父母。我一辈子低三下四伺候人,社会不公平,我该杀了来饭店吃饭的人?人有天大理由,也不能代替老天爷决定别人的生死。

戴将军说一码归一码,各论各,我的事和你的事,不是一回事。

他把杯中酒一饮而尽,又倒一杯敬我。

我恍惚做梦,一杯一杯喝。好似那淡黄色液体从三十年前的瓶口倾出,我们仍是青春年少,还有无数可能面向未来,我还有机会将这个年过半百、头发灰白的男人引至正路,让他始终温暖光明,如顶着七月盛夏的一轮骄阳。后来我喝多了,趴在桌上睡,等清醒过来,只剩我一人。时间是下午4点20分,厨房封了火,只留一个人值班。距离下一个就餐高峰,还有一个半小时,饭店前后门敞开,门洞内外空无一人。

第二天,徒步爱好者在清凉山发现一具奇怪尸体:全身赤裸,头埋入裤裆,四肢缚在一起,吊在树上。法医将他解开,发现内脏被割掉,打开的胸腔空荡荡,有蚁虫蠕动。此时山风吹来,松涛怒号,尸腐味散开,气氛诡怪。与此同时,戴将军走进县公安局大门,告诉民警,我杀了一个人,他叫毛六指……

我把信打开──

张律师,我的老大哥:

我后悔了,现在我真的后悔了。我后悔没有从一开始就听你的话,还记得你介绍我去一家公司上班吗?我嫌工资低,累,如果我一直在那里,可能结果不一样。现在我就要死了,我不怕死,我从来不怕死,但现在我不想死,我还有很多事情没有干。

后来我才知道,黑皮被枪毙那天也后悔了。他用小树枝和砂子把脚镣的锁眼堵死了,他以为这样就不会死了,他真傻,现在我才觉得他傻,他为什么跟着毛六指,为什么替毛六指背罪,为什么?我也这样问自己,就像你说的,我就是活腻了,找死。我终于把自己送到死路上了,我真的后悔了,如果在杀他之前我知道我会后悔,我就不杀他了……

红霞说信没写完。他还能说什么呢?这个傻子,总以为演电影呢,杀了人还能活,不知道这会要了他的命。活该他后悔,他就不该活这一程,你说他活这一程,有啥意义呢。他说他后悔,我才后悔呢。一辈子了,他焊在我命里,我走一步,他跟一步,走哪儿,跟哪儿,我远远跑出去好长好长,一回头,他还在身后。别人问我值不值,我也不知道,稀里糊涂,一辈子快完了。听说他儿子开了酒店,生意很好。孩子比他老子靠谱。你说孩子多可怜,从小没爹,受了多少罪。知道他要出来了,高兴,提前买了小院,让他养老。他非作死,把孩子心伤透了。拉他那天,孩子一路上流泪,直问为什么。为什么有正道不走?为什么犯浑犯了一辈子?为什么老了还惹事?为什么自己找死?你说为什么?

七十岁以后,记忆走偏,朝真相四围分岔,好像有魔力推促、擦拭,让往事在胶着中变浅。我疑心我记着的戴将军,不是真的戴将军,谁知道呢。我遇到过很多犯错误的人,有故意,有过失,有经历不公平对待后反抗,无一例外,会搜遍词典为自己辩解,他们忘记一点,不管前因有多重大,多急迫,都不是实施犯罪的理由。

我劝红霞,要朝前想,朝前走。

她说人由得了人吗?不朝前走,还能回去吗?要是能回去,他会这么傻吗?

红霞离开时,夕阳如血,晚霞一层重叠着一层,叹息一般,呻吟一般,歌唱一般,两只灰鸟擦着树梢飞过,抖落的叶片俯冲,盘旋,落在地上,被风轻轻卷在空中,向着远方飞去……