困境与解困:从闺阁女性到大学女校长

——基于10位近代中国大学女校长成长历程的教育考察

项建英

(浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

“男尊女卑”“男主外女主内”“三从四德”等传统封建思想经过几千年嬗变,已根深蒂固地植入每个人的内心深处,甚至内化为女性自身的需求。而到近代,中国遭遇了“数千年未有之大变局”,社会变化不断加剧,固有的封建思想也开始出现裂痕。一批女性逐渐觉醒,她们率先冲破家庭、学业、“妻职”“母职”和大学职场四重困境,从闺阁女性一跃而成为大学女校长。以往的研究主要集中在个案,而对近代大学女校长群体进行研究则很少。本文以10位有据可查的近代大学女校长成长历程为中心进行考察,揭示她们在关键转折点对中国女子教育近代化的引领,她们的得失成败也对当今大学女校长提供了借鉴和启示。

一、冲破家庭困境:废缠足求读书

一直以来,“家”是中国社会稳定的基础,也是子女的避风港。但在内忧外患的近代社会,一些有识之士开始反省中国积弱积贫的根源,认为家庭已成为国家和民族发展的最大障碍。随着“家庭”成为革命的对象,各种批判纷至沓来,希望青年能“摆脱桎梏,从家人变为国民”。[1]而丁初我认为女子在家庭中受迫害最深,他说:“施缠足之天刑而戕贼其体干焉,限闺门之跬步而颓丧其精神焉,种种家庭之教育,非贼形骸即锢知识,其不生而夭者幸耳。”因此,他号召女性要“革命!革命!家庭先革命”。[2]“家庭革命”浪潮触碰了女性追求自主的神经,一些女性试图冲破家庭束缚并挣扎着走出家庭。

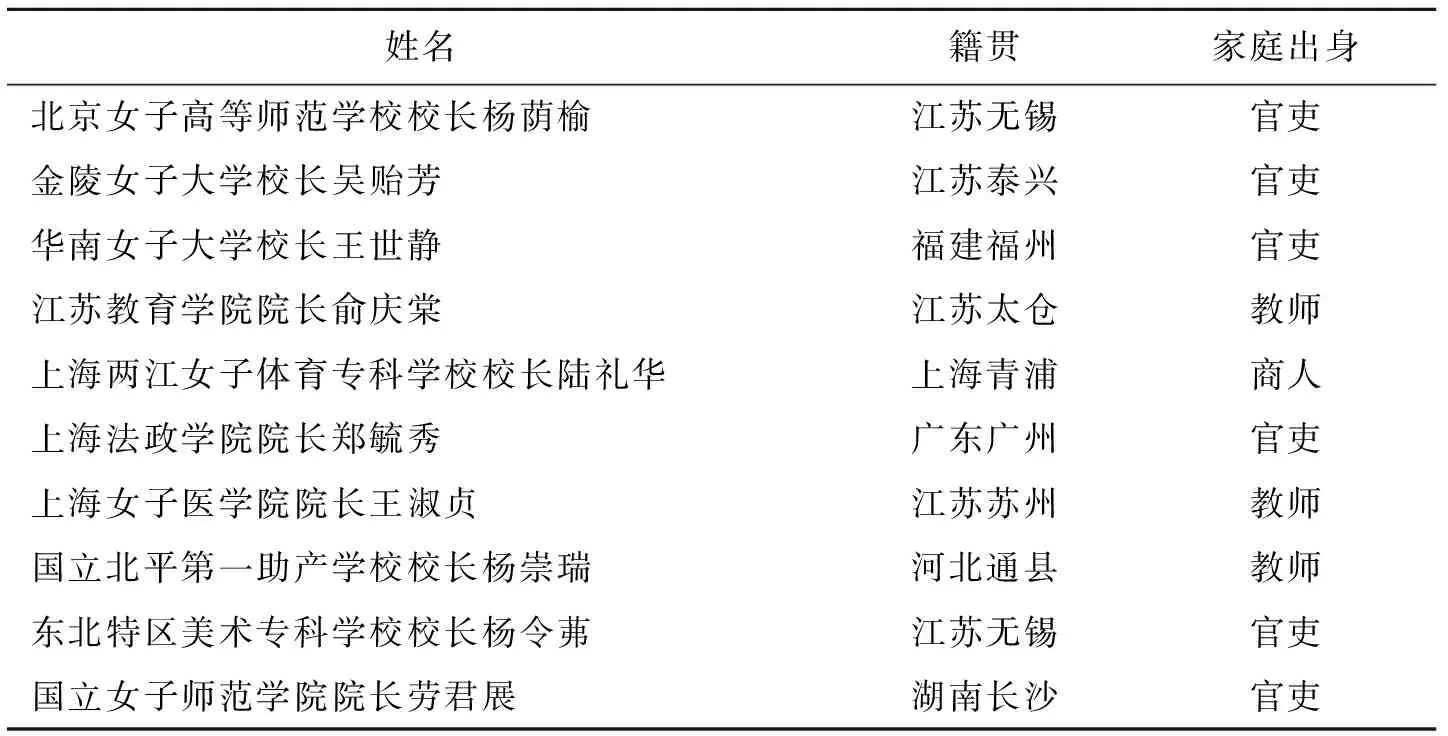

在家庭革命中,10位女校长是先觉者,这跟她们的家庭籍贯和家庭出身有着必然联系。整理她们的籍贯和家庭出身情况(见表1)可知,从籍贯看,10位女校长有8位来自东南沿海,因为东南沿海开埠早,经济发达,思想开化,较早受西方男女平等思想的影响。从家庭出身看,10位女校长均来自较富裕的官吏、教师和商人家庭,跟外界联系广,从小就能接触到前沿的社会文化信息。如吴贻芳11岁时就听娘家亲戚说,杭州有一所专门招收女生的杭州女子学堂;再如王世静从小就跟随父亲在武昌、北京等地生活,接受了大量的外界信息。家庭背景为她们进行革命奠定了一定的经济和思想文化基础。

表1 近代10位大学女校长籍贯和家庭出身一览表①

但生活在富裕家庭的女界先觉,若想冲破家庭困境,拥有禁缠足和读书等权利也并非易事。因为“女性以小脚为美”“女子无才便是德”等封建传统已成为一种沉默的文化渗入每一个家庭并被大家所认可。虽然西潮的冲击在当时掀起了一些涟漪,但社会整体还是一潭死水,很难搅动全局。所以,女性若想踩着天足去学校读书,必先通过家庭场域的革命。

吴贻芳和姐姐吴贻芬曾向父母提出到杭州女子学堂读书,父亲一口拒绝,他认为:“贻榘是家里的独子,是吴家的希望,将来要靠他考取功名,光耀门楣,两个女儿按老规矩好好在家念念书,学好女红,将来找个好人家才是正事。”[3]母亲和祖母也认为“女孩子到外面抛头露面,不象(像)话”,“还是学好女孩子的活计最为重要”。[4]吴贻芳姐妹据理力争,为能走出家庭到外面求学,性格刚烈的吴贻芬不惜吞金戒指以命相搏,父亲才松口同意姐妹俩出外就读。王世静出生在封建思想非常顽固的名门望族,父亲认为女孩子“知书弄琴”只是为了“慰情”,骨子里并不重视女儿的教育。所以,王世静曾说:“出生在一个‘女子无才便是德’和凡事男性优先的时代,‘女生能做什么’,‘女孩子算什么’等等这类的问题一直困扰着我。小时候,我经常痛恨自己为什么不是个男孩。”因为是女孩而在家庭中受到长期压抑的王世静开始反抗,她说:“我就想尽力去做一些那时人们认为女孩子不可以做的事。”[5]陆礼华为了读书,女扮男装上学,为了有书读,坚决反对母亲给她裹脚,因为小脚一眼就被认出是女孩,最终她凭着自己的倔强赢得了走出家门接受教育的基本权利和机会。可见,女性只有从内心深处铲除奴性思想,才能从自我觉醒中完成自我救赎,从而转变“他者”的命运。

整体而言,在国家危亡之际,家庭成为革命的对象,闺阁成为禁锢女性的牢狱,缠足成为危害女性接受教育、劳动就业的障碍。社会对女性的“小脚”也由原来的推崇欣赏到晚清被批为“恶俗”,女性因依附男性而成为“分利之人”,直接威胁着国家的兴衰存亡。随着社会舆论对女性评价的变化,一些家庭经济条件好、从小接受过教育熏陶、见过世面、个性要强的独立女性开始起来抗争,通过女子男性化、以死相挟、离家出走等各种途径废除缠足求读书,以此改变自己的命运,扭转人生轨迹以获重生。这个过程经历了一个由社会呼吁呐喊到女性内在觉醒、由被动期望到女性主动提出废除缠足求读书,这是整个社会秩序剧烈变动中女性主体主动争取自己权益和地位的开始。《被压迫者教育学》一文中曾提到:“当批判性认识在行动中得以体现时,就会形成一种充满希望和信心的氛围,这种氛围可以使人试图克服有限障碍。”[6]这些近代女校长在主观上充分认识到自己在家庭中所处的境遇,意识到“大脚”和“有书读”才是她们走出家庭的先决条件,并竭力落在行动上。最终,她们在这种充满希望和信心的氛围中冲破家庭困境获得了“禁缠足”和“受教育”的权利。因此,家庭既是传统与现代冲突的一个重要场域,也是这些女校长成长的第一个突破口。

二、冲破学业困境:求新知拓视野

甲午战败使民族危机日益严重,维新志士首倡“欲强国必由女学”。[7]33但他们所倡导的女学只是为了“上可相夫,下可教子。近可宜家,远可善种”。[7]104随着女性走出家门,她们的视野不断开阔,思想日益更新,充分意识到妇女解放“应出的价值就是教育”。[8]当时传统保守士人还在反对女子接受高等教育,认为如果她们接受了高等教育,就会“好高骛远,不肯去担那些琐碎的家政,和那些烦难的育儿事实了”。[9]184但觉醒的女性已经走得更远了,她们不仅要求接受高等教育,甚至要求走出国门漂洋过海去接受高等教育,渴求通过知识去改变命运追求真正的自由和平等,从而实现“国家兴亡,匹妇亦有责”的责任和义务。

从10位女校长所学专业来看,她们冲破了学科专业选择的性别隔离。当时有人认为“女子的智力体力,都很软弱,若使和男子受同等的学科,将过劳生病,有违于教育的目的”。[9]185因此,他们认为女子以医护卫生、教育、美术等人文社会学科较为合适。但10位女校长并没有被这一主张所困,她们中有学习教育的杨荫榆、俞庆棠,学习医学的王淑贞、杨崇瑞,学习法律的郑毓秀,学习体育的陆礼华,还有学习生物的吴贻芳,化学的王世静,数理的劳君展。以上可见她们专业选择的多样化。在专业学习过程中,她们也没有过劳而生病。相反,她们学习目的明确,在专业领域内取得了不俗的成绩。

俞庆棠变卖结婚饰物并在兄长资助下得以出国学习,在美国台来佛亚女子大学经常学习到深夜,学校中有教授深夜回校,每每见到女生宿舍有一灯光,就知道这是中国学生俞庆棠住的房间。[10]后转学到哥伦比亚师范学院,每个学期选课多达七八门,暑假又到哈佛大学和芝加哥大学学习,最终提前毕业回国。从事生物研究的吴贻芳,她知道自己想要什么,任何外界干扰都不能动摇她的学习意志。在美国读书期间,吴贻芳更是严格要求自己,她想用自己的所学报效国家,每天学习忙碌而充实,最终获得硕士和博士学位,她写的《黑蝇生活史》一文在密歇根科学杂志上发表,在当时影响很大,让美国导师们都刮目相看。导师玛丽教授对她的评价是:“从未见过像吴这样既优秀又刻苦的学生。”[11]劳君展在法国里昂大学专攻数学专业,毕业后又到巴黎大学进一步深造,获巴黎大学物理学博士学位。劳君展聪明好学,有恒心有毅力,曾在镭学研究所做居里夫人的助手,她是唯一一位中国籍学生,深得居里夫人器重,居里夫人还专门到她的寓所看望,鼓励她为科学作贡献。通过努力,近代中国大学10位女校长获得硕士以上学位的是:杨荫榆、吴贻芳、王世静、郑毓秀、王淑贞、劳君展、杨崇瑞,其中吴贻芳、郑毓秀、王淑贞、劳君展、杨崇瑞还获得博士学位;获得海外学位的是:杨荫榆、吴贻芳、王世静、俞庆棠、郑毓秀、王淑贞、劳君展。杨崇瑞、陆礼华、杨令茀虽没有海外学位,但她们多次出国进修、交流考察。近代中国大学女校长所接受的教育和海外经历为她们治理大学奠定了知识和视野基础。

学习之余,这些女校长积极参加各种社会活动,利用一切机会提高自己的能力,领袖气质在学生时代已初露锋芒。吴贻芳一边读书一边打工,洗过盘子、开过学生宿舍电梯,并用打工赚来的钱资助过比她更困难的学生。在读期间,她还担任北美中国基督教学生会会长、留美中国学生会副会长、密歇根大学中国学生会会长等职。俞庆棠利用一切机会参加各种演讲会、讨论会,曾在中国留学生中用英文演讲《我们有没有忘记山东问题》,在讨论会上她又提出要注重劳动人民的教育事业等。俞庆棠的言行获得了哥伦比亚大学中国留学生的信任,大家一致推荐她为“哥大”中国学生会会长。郑毓秀在巴黎大学读博期间,作为学生代表曾向所有在法中国留学生发表公开演讲,主张中国应加入协约国战团,得到与会同学的认可。这些女校长在读书期间,参加各种社团、担任各种职务,为以后担任大学女校长奠定了能力基础。

教育使这些女校长懂得自己不仅是一个“人”,而且还是一个“社会人”。她们坚信教育可以救国,自觉要求不仅为自己更为民族解放而学习。因此,任何困难都阻挡不了她们汲取知识的渴望和决心。在专业选择上,她们突破了国家和社会为她们设定的角色定位,由医科、文科到理科;在学历和学位上,由本科、硕士到博士;在社会能力上由原来的深阁闺秀到社会活动家。正是凭着强烈的民族责任感和女性特有的韧劲,她们突破了高等教育的学业困境,男女性别观念得以重塑。这些女校长的学成归国,丰实了自己,为自己插上了知识和能力的翅膀,同时也在中国传统男权社会中掀起了波澜,女性开始崭露头角,她们在教育界的地位随着学业水平的提升而逐渐提高。

三、冲破“妻职”“母职”困境:成就教职服务社会

中国传统婚姻崇尚“出嫁从夫”“夫为妇纲”等封建礼教,女性沦为男性附庸和生育工具,即使在五四新文化运动之后,虽封建婚姻观有了很大变化,但男性中心的文化传统仍以强大惯性继续存在。如1929年对北京大中学校200名女生进行调查,发现有159人赞成婚后继续服务社会,占比79.5%;[12]而1930年对燕京大学40个已婚男生进行调查,发现有34个妻子在家理家,占比85%。[13]调查结果显示绝大多数男人还是希望妻子回归家庭,但受过高等教育的女性已不再满足“贤妻良母”的家庭身份,她们希望以自己所学服务社会,得到更多的尊重和人格的独立。那么,面对“妻职”“母职”与教职的冲突,这10位近代大学女校长又是如何解困的呢?

吴贻芳、王世静、杨崇瑞、杨令茀毅然决然放弃“妻职”而选择了自己的教职。杨荫榆退婚后也是终身未嫁。她们在“妻职”和教职之间决绝地选择了后者。吴贻芳曾说:“我后悔吗?不!因为我把自己奉献给了更多更多的人。”[14]王世静“雍容华贵,温柔儒雅,敦厚沉毅,追求她的人很多”,[15]她对“妻职”的态度是“不能认为结婚是个错误”。[16]但在华南女大和“妻职”之间,王世静选择了华南女大,她说:“中国目前正在危难和建设之中,为了拯救我们的祖国,我们必须放弃个人的幸福和享乐。”[17]杨崇瑞也是把自己的一生奉献给了妇幼卫生事业,她说:“我和妇幼卫生事业结了婚,全中国的儿童都是我的孩子。”[18]杨荫榆挣脱封建婚姻时只有18岁,之后她就“一心投身社会,指望有所作为”。[19]133这些受过高等教育的女性主动选择放弃“妻职”而去成就自己的教职。当然这里的主动放弃有些许无奈的成分,因为民国时期虽然风气已开,思想观念逐渐更新,但社会文化环境对已婚女性还是排斥的,新思想与旧道德并存,结婚仍是女性职业的“鬼门关”。[20]因此,这些心性高傲、挚爱自己教职的女性,她们对待“妻职”的态度成熟而理性,不愿受传统婚姻的束缚而委屈将就自己,不愿冒着丢掉教职的风险而去追求婚姻。因此,她们主动放弃“妻职”,通过教职实现自己服务社会的理想。

陆礼华、郑毓秀则选择了另一条道路,放弃“母职”成就教职。当时有学者就曾指出,“职业女性最大的障碍,不是结婚,而是抚育孩子”。[21]因为抚育孩子需花大量的时间和精力,而民国时期经济落后,社会基本保障机制不健全,如产假制度不完善、公共育儿机构欠缺等。为了不影响自己的职业,她们主动或被动放弃生育,把重心放到教育事业上。陆礼华第一次婚姻生活很不幸,离婚后又再婚,但再婚后她就一直没要孩子。她说:“一个人如果献身事业,就顾不了家。我宁愿在外面忙,也不愿有一个舒适的安乐窝。”[22]郑毓秀结婚时已36岁,婚后的郑毓秀没生小孩,一心扑在事业上,用她丈夫魏道明的话说,“她有一种战斗精神,不怕任何艰险。她做任何事情都是竭力以赴……她每做件事,都付以极大的热心,显然从中得到不少乐趣”。[23]陆礼华、郑毓秀等人为了实现自己的教职梦想而放弃了为人母的职责,这当中也许是主动选择,也许是偶然的不可知因素,但这也是女性选择教职从而服务社会的一条路径。

王淑贞、俞庆棠、劳君展选择“妻职”“母职”与教职同时兼顾,既体现女性自身的主体价值,又完成社会对女性贤妻良母的要求,化解了教职与“妻职”“母职”的矛盾。但游走在这三个角色之间难度很大,因为这种矛盾“不是单纯的女人的问题,也不是男人的问题,而是社会文化的问题,是很多问题交错混杂在一起,变成了一个系统性的问题”。[24]213在系统性问题面前,王淑贞、俞庆棠、劳君展显然是幸运的,在幸运的背后我们也看到了她们的焦虑和冲突,但她们善于从“各种互为交叉的角色中挣脱出来,把有限的时间和精力用到那些对自己更有价值的角色上”。[25]也就是说,她们在完成“妻职”“母职”的进程中,从来就没有放弃过自己对教职的追求,最终走出了一条完美的道路,“妻职”“母职”与教职齐头并进,真正做到了女性和人性融合。

中国传统文化对女性道德形象的塑造一直是“贤妻良母”,到了民国这一传统依旧被推崇。但这些大学女校长大多留学归国,在近代西方女权主义和男女平等思想影响下,她们有着更为独立的个性、丰富的内心世界和强烈的自我意识,对婚姻、家庭生活也有自己的理解。所以在“妻职”“母职”与教职冲突的困境中,10位大学女校长每个人的人生境遇不同,选择的道路也不一样,正可谓是“歧路纷呈”。但不管选择哪一条道路解困,有一点是共同的:10位近代大学女校长明白女性要人格独立就必须取得经济独立,而经济独立则需要有一份稳定的职业。因此,她们没有因为“妻职”“母职”的困境而退却,而是在男权中心的文化罅隙中努力摆脱被动和依附困境,坚守自己的教职,自觉追寻独立人格,用自立自强主宰自己的命运。

四、冲破大学职场困境:内外兼治彰显女校长风采

在大学职场,10位近代大学女校长把职业当成了自己的事业。尽管近代社会公共领域空气中弥漫的是男性气息,女性每走一步都困难重重,但近代大学女校长对外审时度势,对内理念独特,在内外博弈中艰难而坚定地冲破职场困境,在消解男权的同时也把自己活成了职场主角。

对外,女校长审时度势。近代中国社会新旧思想杂糅,各种矛盾层出不穷。在变幻莫测的时代,大学女校长能否审时度势,敏锐捕捉到社会和局势的变化,顺利化解危机,直接关系到她们能否继续担任校长的问题。如杨荫榆留学归国后担任北京女子师范大学校长,一开始她对校长一职充满憧憬,认为多年留学生活有了用武之地。但缠着小脚从清末走过来的杨荫榆,骨子里是保守的。她想用自己所学为国家培养知识女性,整饬学风,反对政治运动,希望学生以学习作为职志。但她的这种思想与当时经历过五四新文化运动洗礼的学生产生了很大分歧,杨荫榆越认真,学生跟她的矛盾就越大。因为杨荫榆“多年在国外埋头苦读,没有见国内的革命潮流;她不能理解当时的时势。她也没看清自己所处的地位”,[19]133结果在“女师大风潮”中被迫辞职,成为鲁迅笔下的“寡妇治校”,人人喊打的“落水狗”。因为理想与现实的巨大落差,使得杨荫榆满腔热情付诸东流,最后跌倒在校长职位上,令人扼腕叹息。与之相反,金陵女子大学吴贻芳在轰轰烈烈的“非基督教运动”和收回教育主权运动中走马上任,刚一上任就面临去宗教化和注册的问题,政府注册要求废除宗教教育的宗旨,并且不能把宗教课程作为必修课,而金女大校董事会则希望保留基督教办学宗旨。吴贻芳拜访国民政府教育官员,改革教育目标,取得了政府支持并顺利完成注册。同时,她又注重协调学校与校董之间关系,建议校董事会作出必要的让步。吴贻芳多次在教育行政部门和校董会之间斡旋,最终赢得了各方满意。

对内,独特的治校理念。女校长刚上任时,各方对她们的治校能力持有疑问,她们自己也感觉压力很大。如金陵女子大学校长吴贻芳曾说,“我从来没有忘记自己的弱点,我在美国所学的也和校长无关”;[26]华南女子大学校长王世静刚上任时“为承受这么巨大的责任而惶恐不安”。[5]5在治理过程中,女校长们全身心投入,面对无论经费短缺还是因战争迁校等困境,她们始终都坚持自己的办学理念。如吴贻芳秉承“厚生”校训,对学生思想、学业、生活等方面全方位关心,让学生一进校门就感觉到如家庭般温馨;对教师则增强他们归属感,对每一个新教师都举行入职宣誓仪式,并多方筹款保证教职员工薪金和待遇,让他们一进校门就有一种责任感和认同感;对教职员工配偶和子女,定期发放一定的补贴进行慰问。总之,吴贻芳把金陵女大营造成“金陵大家庭”,[27]让所有教师和学生都感觉自己是大家庭中的一员。王世静在华南女大推行精细化管理,为把学生培养成“女界领袖”,把校训“受当施”贯于实践,对学生实行“级顾问制”和“姐妹班制”;对待教师则亲如姐妹,每周举行一次午餐会与她们一起共商学校大事。在抗战期间,她把自己的房间分给两个同事一起居住。王世静充分发挥女性细腻的天性,把华南女大精细化管理做到了极致。另外,杨崇瑞在北京国立第一助产学校制定了“牺牲精神,造福人群”的校训,把服务理念注入了学校,形成了别具一格的管理风范。陆礼华在上海两江女子体育专科学校制定了“办女体校,达强国梦”的办学宗旨,在办学过程中形成了刚柔相济的管理模式,等等。[24]133-166这些女校长具有很强的意志力,在长时段学校管理过程中,以女性特有的细腻、果敢贯彻自己的治校理念,彰显学校特色,在男权社会话语中发出了女性的最强音。

作为女性精英中的精英,近代大学女校长人数少,且大多为女校的校长。面对这一新的职业精英群体,社会大环境对她们并不友好,各种流言、诽谤、攻击层出不穷。因为中国传统社会对女性的看法一直囿于依附、柔顺、缺乏主见等偏见,对她们在公共领域的职位定位也仅仅是作为男性主场的“点缀”而已。近代大学女校长上任伊始也曾犹豫,她们不像男性那么自信,而是担心自己不能胜任。但事实却充分证明了女性在校长职位上同样可以干得非常出色,她们充分发挥自己的性别特色和智慧,在内外管理上克服了各种困境,打破了女校长这一职业“天花板”,在男性主宰的大学教育管理领域彰显了女校长风采,构建了女性新的职业身份,塑造了女校长职业形象,为女性参与大学管理打开了一片蓝天。

综而言之,从闺阁女性到近代中国大学女校长,在困境与解困中她们逐渐成长。她们成长的每一步都充满着挑战,每一步都开风气之先。从闺阁空间走向社会公共领域、从被动身份认同到主体身份建构,她们的活动空间和身份地位的变化无不体现出教育和思想观念的变迁。虽然,这一群体人数不多,她们的理想与现实之间落差很大,但女校长群体的出现给近代中国女性树立了努力的方向和前进的动力,大大推进了中国女子教育近代化进程和社会思想观念的现代化。

注释:

①资料来源:周川主编.中国近现代高等教育人物辞典[M].福州:福建教育出版社,2018;薛维维主编.中国妇女名人录[M].西安:陕西人民出版社,1988;顾明远总主编.中国教育大系 历代教育名人志[M].武汉:湖北教育出版社,2015;等等。

- 浙江师范大学学报(社会科学版)的其它文章

- 我国高校教师“网文”创作行为的差异研究

- 基于五大排名分析的我国世界一流大学建设:进展、成效与不足