胡适与“应文婵案件”

李传玺

1959年2月28日,台湾出版界发生了“应文婵案件”。虽然此案件当时被定性为“为‘匪’宣传”,要以“叛乱罪”起诉判刑,这在当时是一个人人闻之色变的罪名,但胡适在接到应家以及相关求助信件后,还是立即出手仗义相救。

应文婵案件的发生

1959年3月3日,胡适接到台湾当局“警备总司令”黄杰的邀请,去黄家吃晚饭。当晚八点半胡适还要参加一个外事宴会。他正犹豫要不要去黄杰家,家门被敲响,开门一看,是启明书店老板沈志明应文婵夫妇的律师,他说是沈氏夫妇让他来的。沈氏夫妇于2月28日被军警传讯且当场被拘押,军方给他俩下达了起诉书。沈氏夫妇让律师将起诉书送给先生,请先生给予帮助。

启明书店老板沈志明应文婵夫妇

这到底是怎么回事呢?

沈志明和应文婵分别是浙江绍兴和慈溪人,早年各自就读于上海复旦大学和中国公学。沈志明是中国著名出版家、上海世界书局老板沈知方的儿子,1936年沈志明子承父业,与夫人应文婵在上海共同创办了启明书局。沈志明具有与其父同样的出版才能与经营谋略,到40年代中后期,启明书局已经在广州、南京、北京、重庆、香港等地开设了分局。

1948年下半年,鉴于战局和形势的发展,应文婵对沈志明说 :“上海这个乱糟糟样子,我们不能老呆在这个地方,得想方法出去发展发展。”于是,他们决定去台湾开设分局。1948 年 10 月,沈志明先行去台湾;两个月后,应文婵携儿女也到了台湾,在重庆南路一座日式旧房子里安顿下来。1949年后,国民党彻底败退台湾,两岸开始隔绝,夫妇俩看到已无法回大陆,于是重整加强台湾和香港两地的启明书局。1950 年台湾启明书局重整后,应文婵亲自担任经理与发行人。由于应文婵是书店经理,是法人,所以1959年2 月国民党当局虽然抓的是沈氏夫妇二人,但后来人们习惯用法人“应文婵”来指代此案件名称。

沈志明、应文婵夫妇赴台时,带了大批上海启明版本的书到台湾印售。1949年以后国民党颁布戒严法,在图书出版方面,出台了《台湾省戒严时期新闻杂志图书管理办法》(1950年3月)、《台湾省出版管制法》(1952年9月),把共产党员作家诬为“共匪作家”,把留在大陆的文人称为“附匪作家”或“陷匪作家”。宣布“附匪”及“陷匪”作家、译者的作品通通不能卖。如此一来,沈氏夫妇带来的版本一个都不能出了,怎么办?他们想了一个办法,将书的封面和版权页撕掉,也就是把著者译者名字撕掉,然后换改成“启明书局编译所”署名,以偷梁换柱的形式再版。即使这样,他们还是被盯上了。

1950年2月,香港启明书局出版了斯诺在延安采访中共领袖后所著的长篇报告文学《长征二万五千里》(即我们现在所说的《红星照耀中国》或《西行漫记》);1958年1月,台湾启明书局翻印出版了时在大陆的著名学者即他们称之为“陷匪”文人陆侃如、冯沅君夫妇所著的《中国文学史》。两书的作者一通“匪”一陷“匪”,罪名已经够重了。这样照印不误,只要被国民党当时的军警宪特查到,怎能放过?

沈氏夫妇与胡适的渊源

1959年2月28日,国民党台湾当局警备司令部向沈志明应文婵夫妇发出了传票。上午 9 时,应文婵与沈志明乘坐三轮车前往位于青岛东路的“警备司令部” 军法处应讯。 在他们走出家门时,沈志明还装出一副很自然、满不在乎的样子,对应文婵说 :“这不会太严重的,为了点书上的事,有什么了不起!”没想到他们一走进去便出不来了。夫妇俩当即被以违反“出版管制法”“惩治叛乱条例”罪名拘捕,理由是“为匪宣传”,扬言要判他们7年徒刑。两人这才慌了,赶紧让律师将有关文书送给胡适,请他出手相助。

沈志明和应文婵在2月27日已给在美国的女儿女婿沈曼玉、黄克孙和两个儿子沈柏宏、沈重远都去了电报说明此事,请他们找有关人员声援和帮助。沈柏宏、沈重远当时还在New Mexico的Las Cruces(拉斯克鲁塞斯,新墨西哥州立大学主校区)读书,而黄克孙已经是麻省理工学院的知名教授。他们得知此事后,深知此案一旦被军方盯上尤其是涉嫌“叛乱”后果非常严重,他们迅速行动,不仅给时在纽约的“蒋夫人”宋美龄和台湾驻美机构负责人、著名学人叶公超写信申明此事,寻求帮助,同时给胡适写信,还请平时联系频繁关系密切的杨振宁、李振道等人给胡适写信,请他给予帮助。

《中国文学史简编》扉页,陆侃如、冯沅君合著,大江书铺1932年10月初版

为什么找胡适?沈志明是复旦大学法律系毕业的,毕业论文《物权法论要》1932年10月由他父亲沈知方在世界书局出版。应文婵是中国公学毕业,是胡适先生的学生。两人1936年创办启明书局后,应文婵在其母亲的家乡苏州城内购买了二亩地修园整舍,常常邀请胡适等人前往休憩创作。因此沈志明不仅同胡适熟稔,因这层关系,也以学生自居。更主要的是他们相信以胡适在台湾以及国际上的声望,以胡适的为人态度,以胡适对新闻出版自由的高度重视,胡适对他们一定会仗义相救。

他们还真的相信对了人。胡适真的立即行动,开展了对他们的帮助。

胡适此时也身处困境

胡适此时也身处困境。这一困境来源于以他为精神核心的《自由中国》杂志正遭受军方控告的官司。

事件起因是杂志刊登了一封叫陈怀琪的读者来信。杂志社给这封信加了个题目叫《革命军人为何要以“狗”自居?》,于1959年1 月16日第20卷第2期发表。这封信确实够狠的。信中写道,“我绝对反对‘只有现在的领袖才能领导我们反攻大陆’的这种不正确的论调”,因为“万一他有最后的一天,那我们的期望又该谁属?” ……“这个‘只有’的‘总统’,如果有万一的一天,我们的‘反攻大陆’就真要完全无望了!这是使人始终怀疑的一件事情,国民党为什么要作这样低能的宣传?” ……“更使我莫名其妙的是,有一天,我们班的训导主任给我们讲话,他说以前有人骂戴笠是领袖的走狗,戴笠不但不怒,反而很荣幸地以狗自居。现在我们革命军人也要以领袖的‘走狗’自居” ……“六天的‘训’是受完了,然而我没有学到什么新的学问,相反我发生满腹的疑问,我变成了咬人的‘狗’” 。

作者陈怀琪是台南陆军工兵基地勤务处制造厂中校行政课长,这样的信以在役军人的口吻登出来,其社会反响可想而知。而此时军方却一反常态非常平静。紧接着事情发生了反转,1月30日,陈怀琪手持信函来到杂志社,说那封信是假冒他的人写的,自己也由此为“贵刊无端诬赖”,要求《自由中国》下期刊登他的这封信以说明“真相”。在2月16日得到杂志的简短答复后,陈怀琪不满足,接下来更是利用《中央日报》《联合报》等国民党直接掌控的大媒体连篇累牍地刊发他的“启事”“警告书”和“专访”,并控告《自由中国》主编雷震。陈怀琪声言:“迫不得已,一方面刊登启事,对该杂志提出警告,一方面决定向法院提出控告,循法律途径,以保护自己的权益。”3月3日,台北地方法院传讯雷震,雷震不得不做好被拘的准备。

胡适(左)与《自由中国》杂志社社长雷震

胡适一得知“陈怀琪”的事,就觉得背后有文章,这件事显然是理论的批判发展到武器的批判的升级版,对方意在用此事来整垮杂志包括自己的形象,甚至想以此来把雷震等整进监狱。胡适在日记中剪贴了关于陈怀琪的专访和陈的警告信,一方面开始找雷震等人前来商量对策,同时给杂志社全体同仁写信,另一方面开始疏通关系打通关节力保此事能够顺利过关。3月3日,也就是雷震被传讯的那天,胡适之所以想应“警备总司令”黄杰的晚餐之邀,显然想要军方息事宁人,以期把此事化解。没想到正在此时,又接到了沈志明应文婵夫妇的求救信,这更是一个烫手山芋。胡适会出手相救么?

胡适不仅会,而且立即出手。据胡颂平先生在《胡适之先生年谱长编初稿》中说:“晚上黄杰将军(警备总司令)家中吃饭,他送给我们每位客人一册他的《海外羁情》,这是他自述他在1949年到1953年从湖南转战到安南境内,直到他带领3万多军民从越南回到台湾的经过”,胡适先生看了对沈志明应文婵夫妇的起诉书后,“今夜因黄杰的宴会,于是把沈志明被扣的事情告诉黄杰说:‘沈志明夫妇是我的学生,他们做生意贪利则有之,疏忽也是实在的;但说他叛乱,那是太过分了。’先生把沈志明的起诉书给了黄杰。黄杰说:‘我一点也不知道,让我仔细研究研究。’先生说:‘我本来不来吃饭的,就因为志明夫妇的事,才不回头的。’”

从这段话,我们可以看出,当胡适先生把沈志明夫妇的起诉书交给黄杰时,黄杰根本没想到胡适突然拿出这么个东西,有点措手不及,他的那句话显然是应付之辞。而胡适最后那句话,不仅表明他对此事是认真的,甚至表明他把此事看得比《自由中国》杂志社的事更重。

给陈诚和王云五去信交涉

沈志明夫妇是警备司令部抓的,胡适找黄杰这位总司令来关照此事应该是对的,但胡适将沈志明夫妇的起诉书交给了黄杰,说军方处理此事过分了后,黄杰也表示过问此事,可到3月11日,沈志明夫妇仍被关押着,而且一点释放的迹象也没有。

胡适这时又主动给“行政院长”陈诚和“副院长”王云五去了一信,义正辞严批评军方处理此事不当,建议此事不应交由军法机关处理。胡适这封信比较长说得也比较全。首先简要介绍了沈志明夫妇被拘捕的经过以及案件被军方确定的性质,接着说明了案件的现状,“沈志明、应文婵二人已拘押十二日之久,尚未释放,亦不许其家属探问;他们的律师曾向该部呈请调阅案卷,至今亦未答复”;再说明沈志明应文婵为何遭到拘捕并被冠上这个罪名。

胡适写完信后,准备让胡颂平直接送给王云五他们。在将信交给胡颂平时,他又对胡颂平说了这番话,“沈志明夫妇的罪名是‘渲染自由主义,歌颂无产文学’,如果这样叫作犯罪,那末杜甫、白香山都是共产党了” 。“我自动的为了原则写这封信,你以后不要和他们谈起来,也不要让他们知道。这封信,我想请你替我送给王云五先生,当面递给他”。这番话,可以看出胡适写这封信帮助沈志明夫妇是主动出手相助,同时保持了他帮助人的一贯风格,助人还不希望对方知道。最主要是让我们看出,胡适信中的语气与表达还作了相对的克制,试想,胡适如果在信中把他对胡颂平所说这两句话写上,对当时的台湾军方会是一种什么样的刺激与否定。

既然是因这两本书而起,那胡适是怎么看待这两本书的?又是否认为应该加上“渲染自由主义文学,歌颂共产文学”这样的罪名呢?胡适从根本上给予了否定。“鄙意以为1950年香港出版的斯诺(Snow)书译本,事在近十年之前,岂可归罪于远在台北的启明书局经理人夫妇?至于冯沅君之书乃是二十年前在安徽大学的讲义,全书很平凡,只在最末三页提到‘无产阶级的文学’,此不过是二十年前的文人学当时的‘时髦风气’,何必在今日认为‘叛乱’罪的证据?沈志明夫妇为贪图省钱,即将原书影印,未及看出最末三页的谬论,事后于去年一月十日即发现此三页之不当,即停止门市部发售,并全部收回本市代售之书,并通知外埠寄回,他们至多不过有一时疏忽失察之咎,若即加以‘叛乱’的罪名,似乎太严重了罢?”

既然拘捕理由不成立,胡适随之又对这种拘捕方式,即由军方拘捕起诉且关押这么长时间提出了质疑。胡适依据由王云五主持起草的《“总统府”临时行政改革委员会总报告》第69条“切实保障人权案”条款中的有关规定,即“关于司法机关与军法机关审判权之划分”,“于二十四小时内将逮捕人移送法院”等规定,质问道:“书籍的事,鄙意似不应由军法机关扩大到‘叛乱’的大罪名。沈志明夫妇有家在台北,有店业在台北,怕他们逃到哪儿去?何以拘禁至十余日之久,不许家属探问,不交保释放候讯?”胡适的质问法理充足,不能不说他对此案是切实的关注,且做了深入的研究。

胡适最后从个人与两方关系的角度,对此事应该如何处理提出了意见:“我认识沈志明夫妇多年,深知他们决不是犯‘叛乱’罪的人。我也是追随两公制定‘宪法’第八条的一个人,所以我把这件事在百忙之中写成简单报告,提供两公的注意,千万请两公恕我爱管闲事的罪过。”胡适这里实际上是在要求台湾当局应该立即无罪放人。

胡适写完后,又写了两句补充,在说这次所定罪名的荒诞:“起诉书中有‘渲染自由主义文学’一语,试问‘渲染自由主义文学’何以构成‘叛乱’罪名?此系根据哪一条法令?我举此一例,可见书籍之事,文艺之事,都不应由军法机关管理。”这无疑是一种反讽,胡适在补充这两句话时,可能还想到了《自由中国》和自己的遭遇,军方不正在批判自己的自由主义态度,而且一手导演了陈怀琪告状《自由中国》杂志的闹剧。看来胡适在救助沈志明夫妇时,无疑也是想借此为军方此时整治自己和《自由中国》出一口恶气:你想借陈怀琪整垮《自由中国》和我的形象,我先借此让你先下不了台再说。

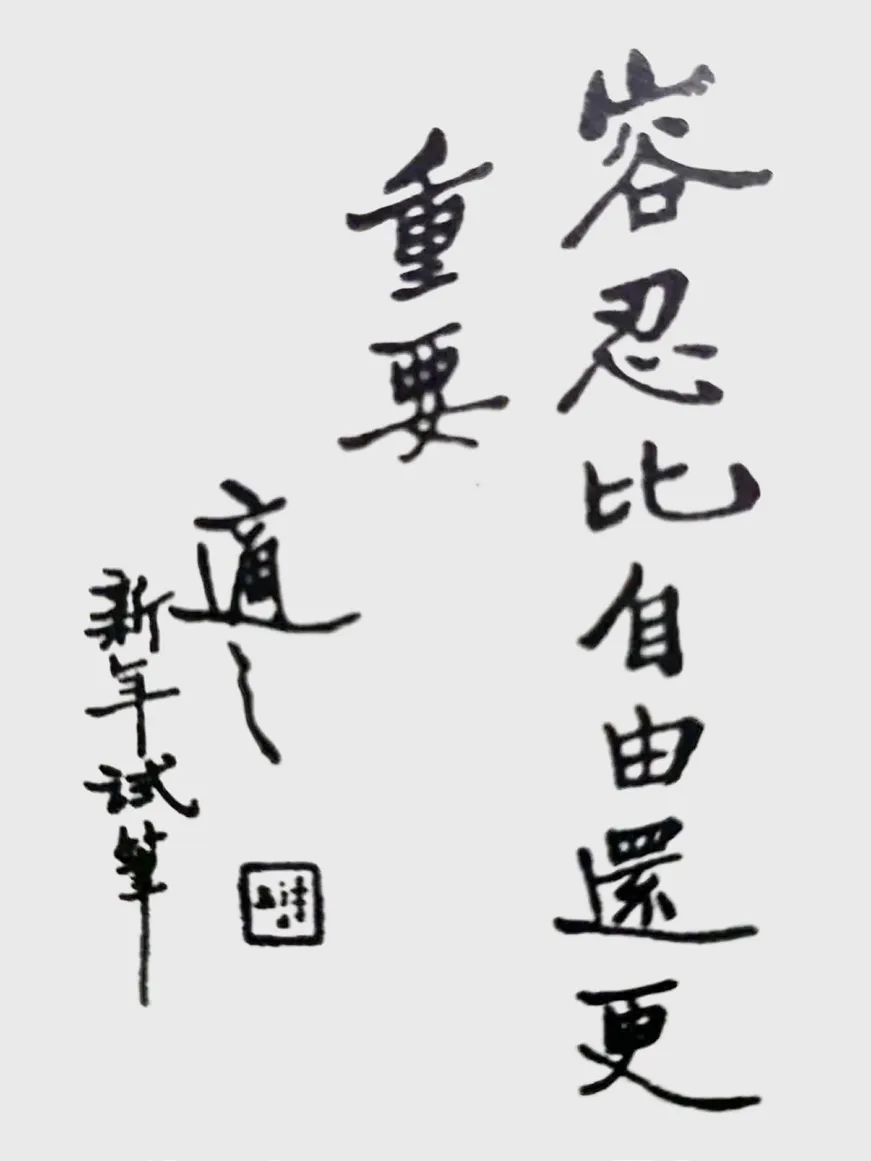

胡适亲笔手书:容忍比自由还更重要

李政道、杨振宁、吴健雄和吴大猷联名信的作用

沈志明和应文婵的女婿黄克孙于2月27日给胡适写信,儿子沈柏宏、沈重远二人则于3月11日给胡适发了电报,与此同时,李政道、杨振宁、吴健雄和吴大猷四人的联名信于12日以电报形式发出。胡适于13日同时收到他们的信和电报,李、杨等四人的联名信内容如下(中译文):

胡适先生,我们对启明出版公司经理、黄克孙岳父岳母沈志明夫妇被捕感到震惊和痛心。黄是著名的物理学家,也是我们的好朋友和合作者。为确保迅速和公正的调查,非常希望你能给予帮助,并致以深深的感谢。

胡适曾说:“我有两个学生是物理学家,一个是北京大学物理系主任饶毓泰,一个是曾与李政道、杨振宁合作证验‘对称律之不可靠性’的吴健雄女士。而吴大猷却是饶毓泰的学生,杨振宁、李振道又是吴大猷的学生。排行起来,饶毓泰、吴健雄是第二代,吴大猷是第三代,杨振宁、李振道是第四代。”这是胡适“认为平生最得意、也是最值得自豪的”事。正是鉴于胡适的威望、作风,和他们对胡适的信任,他们给胡适拍了这个电报。电报虽然很短,但语气中却充满了坚信:胡先生一定会仗义相救,只要先生肯帮助相救,此事一定会获得公正而迅速的解决。

接到这些信和电报,胡适一方面回电,表示“我开始就注意这个案子,我相信不久当有一公平的处置”,请他们放心,一方面将这些电报和信整理一下派人送给王云五,因为电报译写有小误,胡适在送之前特意清抄了一遍。胡适又附了一信,再次敦促台湾当局妥善处理此事和放人。他在信中,结合他们的电报和信,又找到了新的理由,就是这个案子严重损害了台湾当局的形象,在海外华人那里也产生了十分有害的影响。胡适最后还表示自己愿意做他们的保人。胡适在信中说:“黄君的信是二十七日写的,故他只知道沈志明夫妇被控诉,还不知道他们已被拘押。(沈、应两人是二月二十八日被拘押的,到今天已十五天了)。麻州工艺大学(M.I.T)是全世界第一流的大学。有我们的两位新院士——林家翘(数学)、朱兰成在那里。李、吴四位的电报是从普林斯顿的高级研究院(Institute for Advanced Study)打来的,这是世界最崇敬的学府,杨、李两君都在那儿,吴大猷去年九月从加拿大到那儿去住九个月”,“所以我以很沉重的心情,恳求先生务必让辞修(即陈诚)先生了解这种事件的国际重要性。沈志明夫妇有家在台北,有店业在台北,为什么要拘押至十五日之久,不许他们交保候讯!如需要人,我很愿意保他们。”在当时人人与这种性质案件惟恐避之不及的情形下,胡适不仅一再写信给当局以各种理由敦促他们公平处理此事,最后还主动站出来愿意当他们的保人,没有一种对学生对朋友的真诚,没有一种对争取出版自由和保障人权的胆略是不可能做到的。

沈氏夫妇被释放

3月16日中午,黄杰给胡适来信,说此事是下面人办的,他真不知道,现在此事弄清楚了,可以交由司法机关审理,也可以交保。胡适立即派人把此信送给王云五,又写了个短信重申自己态度:“此事最好能不由军事检察官提起公诉,而移送司法办理,被拘押人应交保。”下午,王云五给胡适回电话,告诉此事解决了,沈志明夫妇可以交保释放了。

3月27日,沈志明、应文婵夫妇交保释放。他们被拘押了整整一个月。第二天,沈志明来感谢胡适的帮助。胡适摆摆手,以他惯有的笑容,轻松对沈说:“我没有帮你什么忙。我不是对你一个人的问题,我是为人权说话。”

沈志明、应文婵获得释放,固然与海外著名学者的帮助有关,与当时台湾当局驻海外机构的帮助,甚至惊动了宋美龄有关,但胡适的出手相助甚至出面担保也起到了关键性作用。

如果说胡适相救的直接效果是沈志明应文婵夫妇获得了释放,那么这个过程还有一个更重要的效果,就是此事与《自由中国》被起诉事件一起促使胡适进行思考,在这段时间写出了他后期著名的文章《容忍与自由》。

胡适在文章中说: “人类的习惯总是喜同而恶异的,总不喜欢和自己不同的信仰、思想、行为。这就是不容忍的根源。不容忍只是不能容忍和我自己不同的新思想和新信仰”, “容忍是一切自由的根本,没有容忍‘异己’的雅量,就不会承认‘异己’的宗教信仰可以享受自由”,“我们若想别人容忍谅解我们自己的见解,我们必须先养成能够容忍谅解别人的见解的度量”。

胡适写作此文是来向蒋氏父子和当局提要求的:一个连一点容忍的态度与雅量都没有的政府,一个动不动就设局陷害,动不动就违“宪”抓人的当局,何来资格标榜自由。

1959 年 6 月 5 日,台湾“警备司令部”发布了应文婵、沈志明夫妇一案判决书,宣布无罪,判决书上这样写着:“被告应文婵发行《中国文学史》一书,其中虽有部分文字失察,显属过失行为,尚非故意为‘匪’宣传,应谕知无罪。” 1959 年 8 月 4 日,法庭正式宣判“无罪释放”沈志明、应文婵夫妇。 “应文婵案件”正式画上圆满解决的句号。经过胡适的争取,《长征两万五千里》一书不入罪,而关于《中国文学史》,判决也采用了胡适的“认定”。为了感谢胡适的无私援助,6月4日,沈志明送给胡适一套《大英百科全书》,胡适说:“沈志明先生和他的夫人送我这部大书,他们的原意可感,但我不赞成”,“所以我把这部书转赠给历史语言研究所的图书馆,给大家公用”。

出狱后,一直为此事后怕的应文婵于1960年借口赴美探亲,一去不归;沈志明当时没能和夫人一起离开台湾,直至7年后的1966年,因颈部肿瘤赴美治疗,夫妻俩才得以团聚。