全膝关节置换术两种股骨假体定位的比较△

陈佳晖,李 彪,杨 毅,李正刚,魏树发,梁一鸣,刘俊洪

(昆明医科大学第一附属医院骨科,云南昆明 650032)

全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)作为治疗终末期膝关节骨性关节炎最有效的方法[1],在临床中得到了较为肯定的疗效。但术中出血过多、脂肪栓塞风险及术后软组织肿胀等问题仍困扰着骨科医生[2]。股骨侧关节面外翻截骨是TKA中的重要步骤之一,传统固定角度髓内杆定位截骨的扩髓相关并发症和个体差异问题被不断探讨,也因此衍生出了髓外定位截骨技术,例如3D打印截骨、髓外定位杆截骨等[3,4],但因为术前准备周期长、定位不精确等原因并没有被广泛使用。此次研究应用内置陀螺仪的无线便携装置,在计算机导航系统辅助下完成股骨侧髓外定位截骨,分析其可行性和临床疗效。

1 临床资料

1.1 一般资料

2019年3月—2020年3月收治的53例患者共计61膝关节纳入本研究。所有患者均因膝关节骨性关节炎或类风湿性膝关节炎行初次人工全膝关节置换术,均使用同一厂家的同款膝关节假体。根据医患沟通结果,将患者分为两组,其中,27膝采用陀螺仪髓外定位技术,34膝采用常规髓内定位技术。两组术前一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究通过医院伦理委员会批准备案,所有患者均知情同意。

1.2 手术方法

参考髋、膝关节置换围术期管理策略专家共识进行相关术前准备[4,5]。所有手术均由同一位经验丰富的主任医师主刀完成。麻醉成功后,消毒铺巾贴无菌手术膜。

髓外组:采用陀螺仪股骨侧髓外定位截骨,在极度屈曲位股骨侧截骨时,首先将股骨定位器大致平行于Insall线牢固固定于股骨髁远端,将校准好的测量器插入定位器的卡槽,测量器内的陀螺仪通过数次的屈伸、内外展运动确定股骨头旋转中心,经计算机软件处理后得出需修正的角度数据,按照数据调整股骨截骨导向器角度后(此角度与定位器共同修正股骨远端外翻角及前后倾角)与定位器连接克氏针固定于股骨,拆下定位器,使用截骨导向器上的平行钉孔调整截骨厚度后即可进行股骨侧截骨。

髓内组:采用常规股骨侧髓内导向杆定位外翻6°截骨,其余手术步骤相同。两组均半程使用止血带,即完成所有截骨后止血带充气,再进行脉冲冲洗、安放假体,待骨水泥凝固后止血带放气,充分止血后冲洗缝合。

需要注意的是,股骨固定器需使用螺纹钉牢固固定于股骨髁,不能有微动,否则会影响测量结果。

术后参考髋、膝关节置换围术期管理策略专家共识[5,6],两组患者术后处理方式一致。术后切口周围冰敷,常规抗凝、抗感染、镇痛,术后第1 d床上行直腿抬高,踝泵等功能锻炼,24 h拔除引流管后开始下床助行器辅助患肢非负重步态练习及膝关节屈伸功能锻炼。

1.3 评价指标

记录并比较两组患者术中失血量、术后引流量、股骨截骨时间、手术时间。手术前后均行负重位下肢全长X线片、膝关节正侧位X线片,测量并比较髋-膝-踝角(hip-knee-ankle angle,HKA)和股胫角(femorotibial angle,FTA)。采用膝协会评分(Knee Society Ccore,KSS)评价临床效果。

1.4 统计学方法

采用SPSS 26.0统计软件进行数据分析。计量资料以±s表示,组内数据比较采用配对样本T检验,组间数据比较呈正态分布的采用独立样本t检验,呈非正态分布的采用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床结果

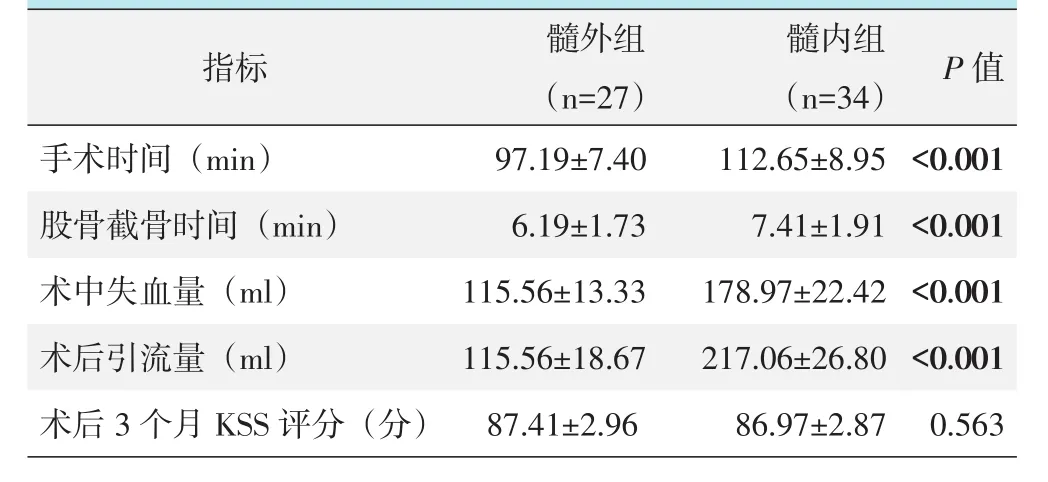

所有患者均顺利完成手术。两组患者临床结果见表1。髓外组的手术时间、股骨截骨时间均少于髓内组,差异有统计学意义(P<0.05);髓外组的术中失血量、术后引流量均少于髓内组,差异有统计学意义(P<0.05);术后3个月,两组膝关节KSS评分差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组患者临床结果(±s)与比较

表1 两组患者临床结果(±s)与比较

?

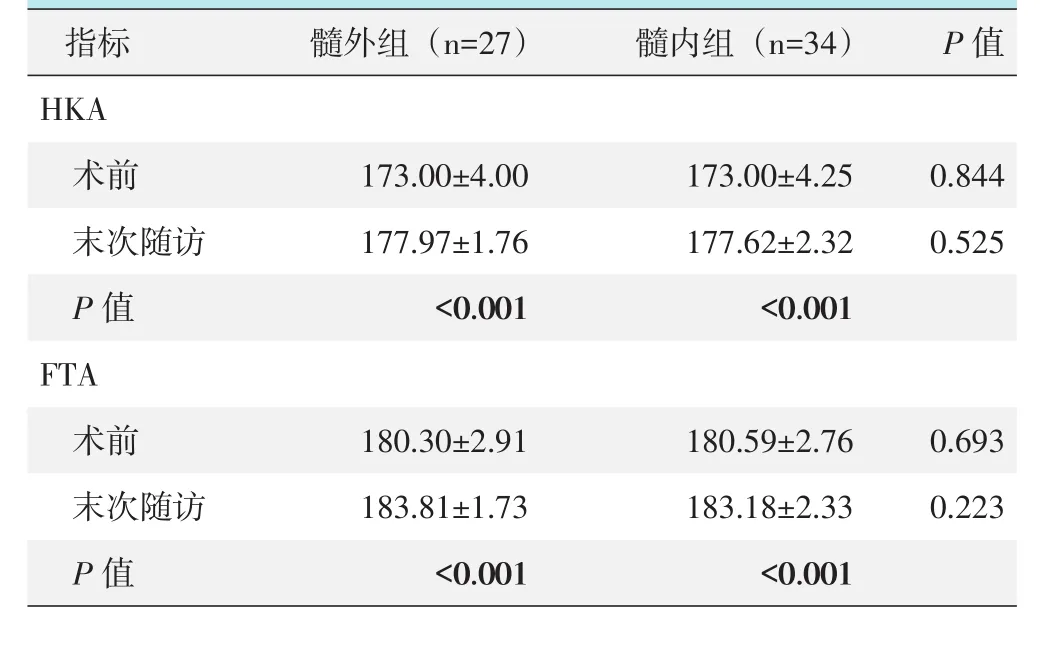

2.2 影像评估

两组患者影像测量结果见表2,与术前相比,末次随访时两组患者HKA、FTA均较术前显著改善,差异有统计学意义(P<0.05),相应时间点两组间髋膝踝角及股胫角差异均无统计学意义(P>0.05)。典型病例见图1。

表2 两组患者影像评估结果(°,±s)与比较

表2 两组患者影像评估结果(°,±s)与比较

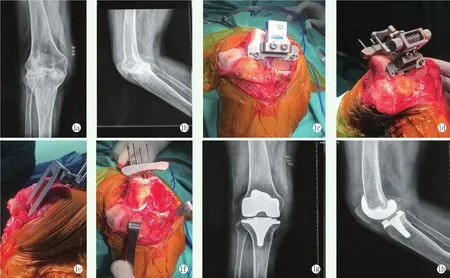

图1 患者,女,60岁,右膝关节类风湿性关节炎,右髋关节置换术后,使用陀螺仪髓外定位截骨行右侧人工膝关节置换术 1a,1b:术前右膝关节正位侧X线片 1c:固定股骨定位器并安放陀螺仪测量器 1d:陀螺仪测量计算出修正角度,按照得出的修正角度调节截骨导向器并固定于股骨定位器上 1e:使用厚度测量器再次调节截骨导向器 1f:完成股骨侧髓外定位截骨 1g,1h:术后右膝关节正侧位X线片示假体位置良好

3 讨 论

本研究使用新型陀螺仪髓外定位的截骨方式,仅需在普通膝关节置换工具中加入内置陀螺仪的测量器和3个截骨模块,手术时携带平板电脑,即可替代传统的髓内杆定位股骨远端截骨工具,完成股骨侧远端关节面截骨。

髓外组的术中失血量、术后引流量均少于髓内组,这是本术式的优势。髓外定位不打开髓腔,有助于减少手术创伤和出血、软组织肿胀并降低脂肪栓塞的风险[7,8],利于患者围术期管理及更早的功能锻炼。有研究表明渗血的截骨面会降低骨水泥的粘黏力和渗透厚度[9,10]。难以被止血带完全控制的髓腔出血会影响手术视野的暴露,增加误操作风险,髓内组相对繁琐的操作步骤、力线不满意时的反复修正以及需要封堵扩髓开口等原因也使其手术时间长于髓外组。

截骨的精准性是骨科医生关注的问题,本研究两组患者术后平均髋膝踝角均在满意范围之内,证实了该技术在临床中的可行性。TKA中股骨侧外翻截骨角度直接影响下肢力线。恢复中立位的下肢力线,即髋-膝-踝角为180°(±3°),是目前TKA术后获得较好临床疗效的金标准[11]。中立位的下肢力线可以平衡膝关节内外间室的应力,减少衬垫磨损和降低无菌性松动率,从而提高膝关节假体的远期生存率。目前大多数的TKA股骨侧仍使用髓内杆定位固定外翻6°的截骨方式,但6°的股骨外翻截骨角度只是经统计计算后得出的平均值,并非适用于每例患者。尽管更新型的假体和手术器械不断涌现,但全膝关节置换术的手术标准始终没有变化,下肢力线、假体安放角度和关节线的维持依然是手术成功的重要因素[12]。而计算机辅助导航和“医工结合”的不断发展,可以帮助关节外科医生更加精准化、个性化的完成全膝关节置换手术。

髓内定位操作本身也存在诸多问题,当患者股骨髓腔狭小或畸形、同侧股骨有内置物时,会导致术中髓内定位杆安放困难,亦或是既往骨髓炎等不适合扩髓的情况。矢状面上,髓内导向器在股骨开髓入口的位置也会影响股骨远端截骨面前后倾角度,可造成高达5°的偏差,进而影响膝关节屈伸活动。髓内定位导向杆直径与髓腔直径不匹配也会造成截骨角度的误差。

综上所述,使用陀螺仪在计算机导航下进行髓外定位截骨完成全膝关节置换的临床疗效是肯定的,相比于传统的髓内定位截骨方式具有其独特的优势,尤其当患者存在不适合髓内定位截骨的情况时,髓外定位截骨可能是更加合适的手术方式,也为全膝关节置换术后加速康复提供了新思路。