临沂罗庄方言“是”字疑问句语法特点探析

【摘要】 “是”字句在现代汉语里很常见,各种语法、方言著作也都多方面详解了“是”的用法,几近完备。本文就罗庄方言调查期间得到的“是”字句材料,避开与普通话相同之处,归纳整理出罗庄方言“是”字疑问句语法、语义等的特点。

【关键词】 罗庄;方言;是;语法

【中图分类号】H172 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2022)02-0113-03

罗庄区是山东省临沂市下辖的行政区,位于山东省南部,与兰山区、河东区、兰陵县、郯城县等接壤。在方言区划分上,罗庄区位于北方官话下分的中原官话郑曹片,本身具有北方话的共性;根据钱曾怡等学者的研究,细分归属于山东西区西鲁方言小区。虽然罗庄区的方言语法特色并不是特别突出,但并不是没有特点,本文将立足所属方言区与普通话的语法共性,结合实地调查素材,从多个角度着重探析“是”字句在罗庄方言疑问句中有哪些“特别”之处。本文选择距离罗庄核心区域约8公里的罗西街道办事处的方言作为调查样本,该地区丘陵地带向平原地带过渡的乡镇,产业以农业和地方性化工业为主,人口流动性偏弱,方言稳定性较好,具有良好的区域方言特征代表性。

一、罗庄方言“是”字疑问句功能分析

先看几个例子:

(1)你是谁呀?

(2)你谁呀是?

以上例句反映了罗庄方言与普通话在“是”字疑问句上的差别:前者为普通话“是”字疑句式结构,即人称代词+是+疑问代词+语气词①;后者为罗庄方言典型“是”字疑问句式结构,即人称代词+疑问代词+语气词+是。通过以上两个例句的对比,罗庄方言里“是”字疑问句的特点就得以“窥其一斑”,那就是“是”字的位置出现在句尾。再如:

(3)你是新来的吗?

(4)你新来的嗎是?

此类的例子较多,(2)(4)为代表的这类句式在罗庄方言里较常用,在调查过程中无论是公交车上还是亲友邻里间都常听到、用到,可以确定这是罗庄方言的普遍现象。

因而不难看出,以上(2)(4)两例呈现出的罗庄方言里“是”字疑问句的结构顺序,其实是一种“倒装句”,即“是”字的位置在句尾;而从语言学的角度来看,句尾常常是极灵活的结构“所在”,有些实词成分在句尾容易淡化其语法功能,甚至变为虚词,仅保留一定的语法意义或功能。那罗庄方言里的“是”字在疑问句句尾,仍作实词还是语法功能出现变化?这还要从具体事例来探究“是”字本身在疑问里的功用情况。

拿(1)(2)两例做比较,(1)中的“是”字起着连接作用,连接“是”字前后的成分,重点放在“是”后成分“谁”的指问上;而例(2)中的“是”位于句尾,很难说是起连接作用,功能反而相当于语气词,而且读为轻声,重点是指向“是”字前的整个部分。

此外,例(3)(4)又是另一种情况,这两例都有“是……的”结构,例(3)在大部分北方话里与普通话相同,结构稳定,但例(4)将“是”放到了句尾,变为“的……是”结构,在罗庄区的实际应用中可以判定,“是”在句尾非常弱化,基本不再承担实词的语法功能。

而罗庄方言里“是”字疑问句就成分而言也有其特点,具体看下面这几个例子:

(5)这/那谁的是?

(6)这本书/那本书谁的是?

(7)他谁呀是?

(8)这俩/那俩谁呀是?

(9)一闪一闪的什么呀是?

(10)那雇佣(蠕动)的什么呀是?

(11)您家里/他家里做什么的呀是?

从以上例子中可以看出,罗庄方言“是”字疑问句的句法成分可以穷尽,充任主语的主要有:指示代词“这那”及其短语、人称代词“你她他”及其短语、“的”字短语,其他实词则不能做主语;谓语(这里指的是除主语、“是”以外的实词成分)多是疑问代词“谁、什么”等、“的”字短语,“的”字短语充任谓语时也要有疑问代词(除是非问句外)。

这些句法成分的不同会引起语用上的差别。比较以下两例:

(2)你谁呀是?

(12)这谁呀是?

例(2)可用于质问别人做了不该做的事,一般表达对对方在某事件或行为上不具备合理性的怀疑;或用于询问他人的身份,怀疑对方的色彩浓厚,语气上十分不友善、不客气。而且要注意的是,例句(2)是直接向对方面对面发问,与例句(7)用于对方不在场的发问有所区别。(12)可用于询问身份,不含有质问的色彩,而且一般是向第三方进行提问,不会用于直接向对方面对面的提问;还可以用来“明知故问”,即知道对方是谁,出于打趣或开玩笑而问,这个只用于直接向对方面对面的提问语境。

二、罗庄方言“是”字疑问句结构浅析

在文章第一部分,主要了解了罗庄方言“是”字放在句尾的疑问句及其对比分析。其实,“是”字疑问句本身的结构也较为复杂,来看下面几个例子:

(12)这谁呀是?

(13)谁呀这是?

(14)推来推去的,你这是1做什么的(呀)是2?

上述几例中,例(12)是较罗庄方言中常见的“是”字疑问句结构;例(13)则是典型的倒装句,就是将(12)的主语代词“这”后置在“谁呀”与“是”之间,而不是“谁呀”与“这是”的倒装结构,这一点还是要区别开来。

例(14)是最为特殊的结构,一个句子中出现了两个“是”:是1、是2。具体来看,是1位于句中,起着连接作用,可以说是普遍意义上的“是”字动词用法,与普通话中的用法基本一致;而是2位于句尾,相比之下,更多的是表达一种语气,表示不允许、不赞成或不理解别人的做法,不具有“是”字的动词性特征。纵观是1、是2,二者前后呼应,分别体现了两种语法功能。例(14)整句多表达强烈的感情,一般情况下是省略是1的,省略后,多为例(12)(13)的结构;但例(14)主语为人称代词,省略是1时,指示代词“这”也要省略,变成“你做什么的(呀)是”。

由此可以推论,例(12)的“是”位于句尾,也难以具备动词性特征,相当于“这(是1)谁呀是2”的是2;而例(13)可还原为“这谁呀是1是2”,“是”作为实词十分常见,而在罗庄方言里也是如此,所以例(13)中位于句尾的“是”也不是简单地等同于“是2”,可以认作“是1是2”的合体,二者兼而有之。

综合以上分析,立足方言实际,可以说罗庄方言里疑问句句尾的“是”字更倾向于丢掉实词表示判断、连接前后成分的功能,而承担起一种语气词的功用。

三、“是”字疑问句的使用情况分析

罗庄方言里的“是”字疑问句,在其使用范围方面有非常广阔的空间和群众基础,那么这些使用在群体范围、年龄层次、文化程度、生活环境、职业背景等层面的情况如何,其差异性和未来趋势的表现有哪些,本文在田野调查基础上做了以下探索。

(一)使用群体范围、年龄层次方面

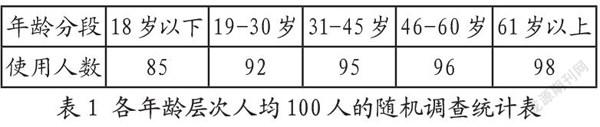

根据调查的情况,在男性、女性、老人、青少年等群体中,“是”字疑问句的使用没有明显的规律性,可以认定不同群体间普遍使用此类句式。但每个年龄层次均为100人的随机调查中,中年群体及以上年龄层次使用的人数要略多于青年群体(表1)。

由此,可以看出年龄区间由大到小,对应群体对方言“是”字疑问句的使用逐渐减少,一定程度上表现出不同群体间的方言使用变化趋势,即该方言句式随着代际更迭处于缩减状态。而该方言句式未来是否会有明显的代际差距,有待更大规模的调查来进一步探索或验证。

(二)文化程度方面

根据斯皮尔曼有关分析显示,从小学、初中、高中到大学等不同文化程度层面,在使用“是”字疑问句上和文化程度目前没有直接显著的关联性,因而也就没有什么规律性可以梳理,这意味着不同文化程度的人群都普遍使用该句式。但跨区域流动的影响显而易见,本次在外地的大学生调查对象,在面对该句式的使用调查时,他们一般都答复自己常用或会这么说,可在交流中也坦言“明显比以前(常在家)用的少了”。

(三)生活环境方面

本次选取了山区丘陵、乡镇及城区三类生活区域环境,开展了面向35—50岁常住人口的随机调查。在对居住于丘陵地区的庙山村、位于罗西街道(原罗西乡)的朱陈村、罗庄区核心地带的龙潭小区各50人的随机调查中,发现没有显著的生活环境使用差异,可以推测该句式目前不因从山岭、乡镇、市区生活环境的变化而出现使用上的分化。这一趨同性需关注的地方在于,虽然受访对象现在的生活环境不同,但在学用方言的关键年龄段方面,并没有太大的生活环境差距。

(四)职业背景方面

此次主要对农民、工人(稳定入职工厂2年以上)、教师及学生、公务员等有关职业开展随机调查,各职业调查人数均为200人,基本情况如表2:

通过调查可以看出,职业背景的因素对“是”字疑问句使用影响不大,但值得关注的是学生群体,相对而言使用人数最少。目前罗庄区乡镇学校包括幼儿园基本都在大力倡导使用普通话,但尚未有足够数据链可说明这与学生对“是”字疑问句使用的相对偏少有关。未来如果能跟踪不同地区的10所及以上幼儿园到高中后的使用变化情况,综合数据分析或许可以梳理出一定的规律性。

四、从罗庄方言与普通话交叉融合的角度,

看“是”字疑问句等罗庄方言语法未来发展预测

其实,方言的发展伴随着普通话的推广,不可避免地出现交叉融合,出现众多带有区域方言特征的“地方普通话”,包括用词、语音和语法的全面交叉。从调查情况来看,罗庄方言里的用词变化具有不平衡性,其语音也是如此,因而单单从词语本身而言,地区方言特征越明显的词语,稳定性(或者叫保守性)就会越强,诸如“当天井”(庭院)、“当门”(客厅地面)等也就很难被普通话的用词代替;但是从社会生活及相关角度来看,与普通话接触或使用频繁或者有所偏好的群体,方言词语使用的就较少。

同样,在罗庄方言的语法层面也存在这样的“社团化”群体差异。经过上文第三部分的对比分析,不难看出,罗庄方言“是”字疑问句在与普通话不断接触融合的过程中,也越来越多地受到普通话的影响,综合第二部分的分析,可以预测未来存在的变化情况如下。

1.在与普通话的交叉融合中,罗庄“是”字疑问句吸收部分普通话的表达方式或结构,出现具有区域方言特征的新“是”字句表达方式,这可以说是与普通话交叉融合后的新发展,但是否会产生自身新的疑问表达方式,则要取决于是否能吸纳内化普通话的表达成分或方式,而且要融合为一体,从目前的调查情况来看,这种未来发展的可能性不是很明显,但未来这方面的方言特色表达是否可以得以丰富发展,还有待于较长时期的进一步跟进检验。

2.由于普通话的推广程度越来越深、范围越来越广,罗庄“是”字疑问句处于实际生活使用层面的弱势地位,一直得不到提倡或保护,进而在持续接触中受到严重侵蚀,被普通话的疑问表达方式所同化或类化,最终可能丢失罗庄方言“是”字疑问句的特点,而在实地调查中,结合第二部分的表格分析不难看到,从年龄结构、职业背景、文化程度等方面可以推测,越来越多的人都倾向于多使用普通话的表达方式,整体来说,有意识或无意识地流露出对普通话的偏爱,而且觉得表达到位方面普通话更简单有力,特别是在较为正式的场合或在陌生朋友(特别是非罗庄区居民)之间首次见面时,普通话的使用频次较高。因而也不难看出,罗庄方言“是”字疑问句的使用有略微缩小的趋势存在,而且在实际生活使用中其使用范围也在缩小,使用人数和频次等社会交往的功能存在逐步弱化的走向,特别是幼儿园开始的学校教育大力推广普通话,可以预见,随着罗庄方言与普通话交叉融合的深化,罗庄方言“是”字疑问句自身在短期内(非几个月)不会受到太大冲击,但前景也不会过于乐观,甚至面临消亡的危机。

3.罗庄方言“是”字疑问句未来继续保留现有结构和表达方式,并与普通话同行并存,根据社交功能所需而各有适用的场所、频次,呈现“相安无事、各取所需、偶有交集、整体可分”的局面,当然这有个必不可少的前提就是当地政府或语言教育责任部门(含学校)的重视和保护,鼓励学生在校用普通话交流,在家或校外生活场所多用罗庄方言交流,甚至参照苏州地区“普通话·苏州方言·英语口语”比赛模式,举行地方性用语比赛加以引导,给予包括“是”字疑问句在内的罗庄方言足够的使用空间和社会功能。

五、结语

罗庄方言里的“是”字疑问句中,“是”字位于句尾,不再是实词担当的语法功能,而是相当于语气词,在方言特点相对不是很突出的大前提下,这一些独具特色的内容值得关注。此外,“是”字疑问句的语用也有其丰富多变的一面,结合第四部分的发展预测,随着城镇进程的不断加快,加上普通话推广、区域人口流动的加快,“是”字疑问句的使用可能会有不断的变化,这也是今后可以进一步调查研究的一个方向。

注释:

①吕叔湘:《现代汉语八百词》,商务印书馆2004年版,第6-11页。

参考文献:

[1]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,2004:6-11.

[2]陈建伟.临沂(相公)方言语法研究[D].苏州大学,2004:84-100.

[3]陈建伟.临沂(相公)方言语法研究[D].苏州大学,2004:84-100.

作者简介:

孙号龙,男,山东临沂人,江苏联合职业技术学院苏州旅游与财经分院教师,讲师,硕士,研究方向:方言学、地域文化传承与保护、职业教育管理等。