东道国数字经济与中国OFDI对“一带一路”沿线国家产业结构优化的影响研究

邱 强, 于利蓉

(上海对外经贸大学 国际经贸学院,上海 201620)

1 引言和文献综述

“一带一路”沿线大多数发展中国家在国际分工中处于边缘地带,位于价值链低端,亟需优化产业结构,促进产业结构向中高端转型升级。产业结构调整很大程度上归因于要素禀赋的改变,外资的流入能极大促进要素禀赋结构的优化[1]。自2013年“一带一路”倡议提出以来,中国对于“一带一路”沿线国家投资增长较快。2020年,中国对“一带一路”沿线国家投资177.9亿美元,同比增长18.3%,占同期总额的16.2%。此外,在产业结构升级的进程中,科技革命一直扮演着重要角色[2],成为推动各国产业结构优化升级的重大动力。近年来,“一带一路”沿线国家数字经济发展迅速,但呈现出发展不均衡的局面。2019年,塞浦路斯、保加利亚、泰国、越南等国家的数字经济增速均超过10%。印度、俄罗斯、新加坡、印度尼西亚、波兰这几个国家数字经济规模相对较大,但也有部分国家数字经济呈现负增长状态。

对外直接投资和产业结构始终是国内外学者研究的热点。产业结构是指三大产业在一国经济结构中所占的比重。产业结构优化分为产业结构合理化和高级化两种类型。其中,产业结构合理化是指三大产业之间配合得当,合理分配生产要素,实现要素在产业内的最佳配置[3]。其主要包含以下三个方面:一是产业之间系统质量的协调;二是产业之间互为供需关系的提高;三是各个产业的地位要与当时发展的需求相适应。产业结构高级化是指产业结构从低生产水平产业向高生产水平产业发展的一种状态[4]。

产业结构合理化的测量指标主要有产业结构偏离度、泰尔系数和产业结构合理化指数。产业结构偏离度是最早用来测量产业结构合理化的指标,但由于没有充分重视产业之前的关联和各产业在经济体中的重要性而逐渐被淘汰。此后,干春晖等[5]借鉴泰尔指数提出了新的产业结构合理化测量指标,顾及了各产业的结构权重,但是对计算数据绝对值的忽略容易造成“假合理”现象。吕明元等[6]进一步提出产业结构合理化指数,该指数集合了前两大指数的优点,在充分表达产业结构偏离度指标经济意义的基础上,顾及三大产业的权重,且有效规避了数据处理中绝对值带来的“假合理”现象。

至于产业结构高级化的测量方法有很多,大多数是用第三产业与产业总值的比值。如简新华等[7,8]采用产业附加值与产业总值的比重、技术集约程度、第三产业增加值占GDP的比重以及三维向量计算法。但干春晖等[5,9]采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值,使用的是较高级产业与较低级产业产值的对比,这样更为直观、细致地呈现产业高级化的程度。

对外直接投资对产业结构优化的影响目前还存在争议。陈继勇等[10]认为,外国投资有利于东道国产业结构优化。綦建红等[11]进一步研究发现,东道国的产业结构优化会带来本国企业生产率的提高。有的学者不同意上述观点,他们认为对外直接投资对产业结构有不利的影响。这些不利的影响主要表现在对外直接投资的市场攫取效应、挤出效应以及对东道国企业价值链的低端锁定。如Thoenig等[12]指出,发达国家的对外投资会把发展中国家锁定在价值链的低端。姚佳[13]进一步指出,外国直接投资主要是通过所在国的人力资源和资金流失来实现价值低端锁定。

此外,数字经济对产业结构的优化也有促进作用。赵西三[14]指出,数字经济对一国制造业的转型升级有很大的驱动作用,主要表现在帮助企业攻破创新难题,提高供应链效率和扩宽服务链空间。祝合良等[15]进一步指出,数字经济是通过提高资源配置的准确性来实现产业结构的优化。任保平等[16]则认为,数字经济主要是通过提供技术支持、内需支持和产业政策的创新来促进产业结构的优化。

不少学者在研究OFDI对产业结构优化的影响中,加入了中介变量。如宋雯彦等[17]加入环境规制作为调节变量进行探讨;朱顺和等[18]加入信息通讯技术研究;吕雁琴等[19]加入区域创新,等等。在数字经济背景下,加入数字经济作为中介变量结果如何呢?本研究拟在这方面做一些尝试。现有的研究关于中国OFDI对于东道国产业结构的影响实证较少,多数是从理论和机制方面论证,或者仅讨论对投资国自身的产业结构优化。本文拟在这方面做一些边际贡献,逆向探讨中国对外投资与沿线国家的数字经济协同促进东道国的产业结构调整,从而丰富“一带一路”国家产业结构优化理论。

2 理论机制和研究假说

2.1 对外直接投资对产业结构优化的作用机制和研究假说

对外直接投资对产业结构的影响主要通过资本效应、技术供给效应和产业关联效应来实现。对外直接投资的资本效应包括直接效应和间接效应。资本的直接效应指对外直接投资的流入不仅增加东道国的资本流量,高质量的外资流入还能提高东道国的资本质量,有利于推动东道国完善资本形成机制,帮助东道国解决资本不足带来的产业发展问题。资本的间接效应主要表现在两个方面:一方面,对外直接投资进入东道国会对东道国市场环境提出新的更高的要求,从而间接带来当地市场基础设施的完善及其他配套服务的完善,进而为产业结构发展提供前提条件;另一方面,跨国公司进入东道国兼并收购当地失去市场竞争力的企业,为当地市场注入新的动力,提高对应行业的生产力,从而促进产业的优化。如朱顺和等[18,20]认为对外直接投资可为东道国带来生产要素的重新配置,从而影响产业结构。

对外直接投资的技术供给效应主要表现在两个方面:一方面,对外直接投资企业可以通过直接的技术转让,让东道国企业获取更先进的技术,从而在生产中应用更先进的技术提高生产力,并可以基于获取的先进技术进行研发和创新,进而提升本国产业的生产能力和研发能力;另一方面,对外直接投资进入东道国,会带来技术“溢出效应”。跨国公司人员的流动、东道国对技术的模仿、外资进入带来的竞争效率,都会促使本土企业提高技术能力,从而促进产业结构的发展。如朱顺和等[18]认为OFDI对东道国带来的技术溢出对其产业结构具有优化作用。

对外直接投资的产业关联效应分为水平和垂直两种。垂直关联效应又分为前向关联和后向关联。在前向关联中,OFDI进入东道国,会与下游购买商发生经济关系,从而提高企业效益,带动产业的发展。在后向关联中,资源寻求型OFDI进入东道国,会与上游供应商发生经济关系,从而促进当地产业结构的改善。水平关联效应,即直接投资企业进入东道国会与当地企业相互协作,外资企业带来的先进技术、生产方式、成熟的管理经验和经营模式会在产业间扩散,进而对东道国企业产生促进作用。如Gao等[21]认为跨国公司进入带来的劳动力流动、对外贸易和工业化也能助推产业结构的优化升级。因此,提出以下假说:

假说1:中国OFDI对“一带一路”国家产业结构优化有积极影响。

2.2 数字经济对产业结构优化的作用机制和研究假说

数字经济主要通过创新效应、融合协作效应和带来新的市场需求影响产业结构优化。数字经济的创新效应指的是数字经济带来的数字技术和信息技术对于企业攻破创新难题、产业结构转型升级具有重大助力。正如张昕蔚[22]指出,信息资源的集成共享优化了资源配置效应,带动了传统产业的技术升级,催生出产业发展新领域,会进一步推动整个产业的创新加速。此外,在数字经济下市场竞争愈发激烈,市场的优胜劣汰迫使企业进行创新。

数字经济的融合协作效应主要体现在三个方面。第一,数字经济的发展有助于调动各生产要素进而发挥多要素的协同作用,对社会生产力的发展产生重大贡献,从而助推产业结构升级。第二,数字经济有益于加强产业内垂直协作。数字经济催发的创新效应作用于产业,使得创新成果在上下游产业链之间扩散,继而促进产业链、供应链上各企业的协同创新,带来各企业生产效率的提升、产品质量的提高、产品附加值的增加。第三,数字经济有益于加强产业间水平协作。产业间的水平协作有助于新业态、新模式的诞生,进而促进产业结构调整。

数字经济通过扩大新的市场需求带来的产业结构效应主要体现在数字技术产业的扩大。具体来说,数字技术的发展、互联网和移动平台的使用极大改变了消费者的消费方式,从而为相关产业的发展提供市场契机,促使产业发展适配消费者需求。如段瑞君[23]认为,数字要素会通过空间溢出效应扩大先进技术的应用范围,加速产业结构优化。因此,提出以下假说:

假说2:数字经济发展水平对“一带一路”国家产业结构优化有积极影响。

2.3 OFDI和数字经济的双向作用机制和假说

对外直接投资流入带来的资金支持、先进技术和对一国经济增长的推动作用会对该国数字经济的发展提供更加充足的资金支持、技术配套以及有利的经济环境和良好的政策支持,从而进一步促进该国数字经济的发展,使得该国数字经济充分发挥对产业结构优化的推动作用。

数字经济发展带来的市场扩张效应、交易成本的降低和营商环境的优化也会进一步吸引更高质量的对外直接投资,为对外直接投资的进入创造更有利的环境,促进外国直接投资和东道国企业更精准的匹配,使得东道国能够更好利用外资强化对外直接投资带来的资本形成、技术供给和产业关联效应。如宗芳宇[24]指出,通信技术的发展实现了信息的实时传递,加快了电子政务的办事速度,提高了政府机关的办事效率。

东道国数字经济的发展极大地降低了信息搜寻成本、产品复制成本和物流运输成本,同时也促进了制度的完善和东道国各项制度效率的提升,为吸引高质量对外直接投资的流入提供了更好的经济环境。在本国数字经济发展的基础上,外国对本国进行投资不仅能在一定程度上帮助发展数字基础设施,还能完善本国资本制度,从而更有效地促进一国产业结构的优化发展。因此,提出以下假说:

假说3:中国OFDI和当地数字经济发展水平对“一带一路”国家产业结构优化有积极协同影响。

3 模型设定和数据处理

3.1 模型的设定

根据研究内容,本文借鉴朱顺和等[18,25]的做法构建三组计量经济模型。第一组模型测算中国OFDI对“一带一路”沿线国家产业结构优化的影响,第二组模型测量“一带一路”沿线国家数字经济发展水平对当地产业结构优化的影响,第三组模型测量中国OFDI和东道国数字经济发展水平对当地产业结构优化的协同效应。为了保障数据的稳健性,本文对大部分相关变量进行对数化处理。

第一组模型:中国OFDI对“一带一路”沿线国家产业结构优化的影响。

lnTLRit=α0+β1lnOFDIit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(1)

lnISAit=α0+β1lnOFDIit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(2)

lnISOit=α0+β1lnOFDIit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(3)

第二组模型:数字经济发展水平对“一带一路”沿线国家产业结构优化的影响。

lnTLRit=α0+β1FPit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+

β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(4)

lnISAit=α0+β1FPit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+

β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(5)

lnISOit=α0+β1FPit+β2lnPgdpit+β3lnTechit+

β4lnLabit+β5lnFaiit+β6lnUrbit+β7lnTradeit+εit

(6)

第三组模型:中国OFDI和东道国数字经济发展水平对产业结构优化的协同效应。

lnTLRit=α0+lnβ1OFDIit+β2FPit+β3(FP*lnOFDI)it+β4lnPgdpit+β5lnTechit+β6lnLabit+β7lnFaiit+β8lnUrbit+β9lnTradeit+εit

(7)

lnISAit=α0+β1lnOFDIit+β2FPit+β3(FP*lnOFDI)it+β4lnPgdpit+β5lnTechit+β6lnLabit+β7lnFaiit+β8lnUrbit+β9lnTradeit+εit

(8)

lnISOit=α0+β1lnOFDIit+β2FPit+β3(FP*lnOFDI)it+β4lnPgdpit+β5lnTechit+β6lnLabit+β7lnFaiit+β8lnUrbit+β9lnTradeit+εit

(9)

模型中,i代表国家,t代表年份,TLRit表示i国第t年的产业结构合理化,ISAit表示i国第t年的产业结构高级化,ISOit表示i国第t年的产业结构优化程度,OFDIit表示第t年中国对i国的对外直接投资,FPit代表i国第t年数字经济发展水平,Pgdpit、Techit、Labit、Faiit、Urbit、Tradeit分别代表“一带一路”沿线i国第t年市场规模、科技水平、劳动力禀赋、资本形成、城市化水平和贸易开放度。

3.2 主要指标的构建

3.2.1 产业结构合理化的指标构建

采用吕明元等[6,26]提出的方法来计算“一带一路”沿线国家产业结构合理化指数(R)。公式如下:

(10)

其中,Y代表一国的GDP值,Y1、Y2、Y3分别代表第一、第二、第三产业的增加值;L代表一国的就业人数,L1、L2、L3分别为第一、第二、第三产业的就业人数。产业结构合理化指数R越大,则认为产业结构越合理。

3.2.2 产业结构高级化的指标构建

采用最具代表性的方式,以第三产业增加值占第二产业增加值的比重作为测量产业结构高级化指标[5,9],公式如下:

A=Y3/Y2

(11)

A值越大,越能说明一国的产业结构在向高级化的方向演进。

3.2.3 产业结构优化的指标构建

由于产业结构主要包括产业结构合理化和高级化,本研究借鉴乔敏健[25]处理方法将产业结构合理化指数和高级化指数各自赋予50%的权重,计算产业结构优化指标,公式如下:

ISO=0.5×R+0.5×A

(12)

计算所得的ISO指数越大,则认为一国的产业结构优化程度越高。

3.3 数据来源与处理

3.3.1 “一带一路”沿线国家产业结构优化指标

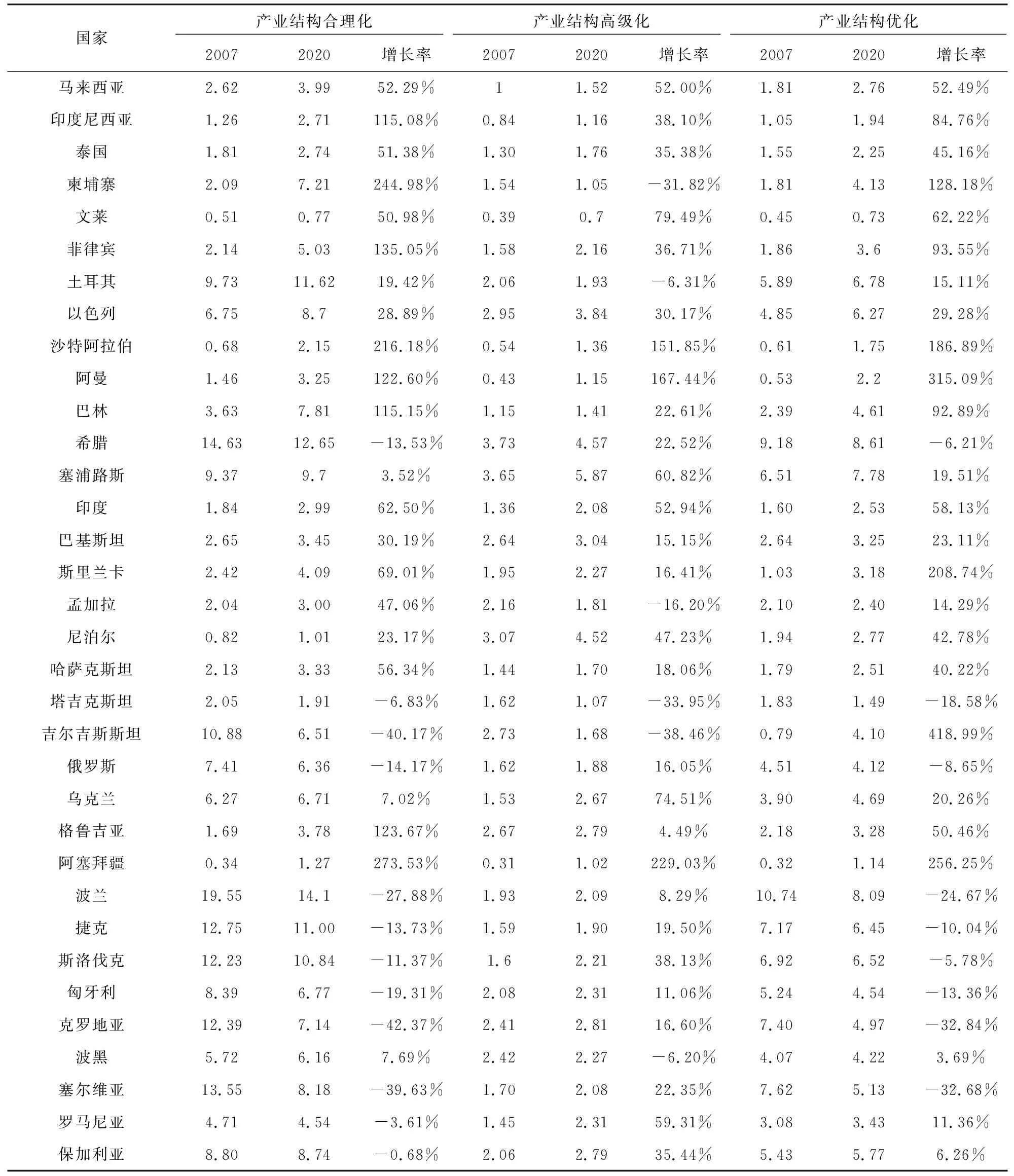

核心被解释变量lnISOit代表“一带一路”沿线国家的产业结构优化指数,lnTLRit代表产业结构合理化指数,lnISAit代表产业结构高级化指数,以上数据均通过前文公式计算得到。表1为2007年和2020年沿线国家产业结构指标情况,及2007年到2020年这14年产业结构指标的增长情况。

表1 “一带一路”沿线国家产业结构合理化、高级化和优化指数

从表1可以看出,截至2020年,产业结构合理化指数最大的7个国家分别是波兰、希腊、土耳其、捷克、斯洛伐克、塞浦路斯和保加利亚,近14年产业结构合理化指数增长最大的国家是巴林、阿曼、沙特阿拉伯、柬埔寨、格鲁吉亚、阿塞拜疆、印度尼西亚和菲律宾,增长率都超过100%。产业结构高级化指数最大的6个国家是塞浦路斯、希腊、尼泊尔、以色列、巴基斯坦和克罗地亚,增长最大的国家是阿塞拜疆、沙特阿拉伯和阿曼,增长均超过100%。产业结构优化指数最大的7个国家是波兰、希腊、土耳其、塞浦路斯、以色列、斯洛伐克和捷克,增长最快的国家是吉尔吉斯斯坦、阿曼、沙特阿拉伯、阿塞拜疆、柬埔寨和斯里兰卡,增长均超过100%。但也有少数国家出现了负增长,说明“一带一路”沿线国家产业结构具有较大的差异。

3.3.2 核心解释变量数据的来源

lnOFDI为中国对“一带一路”沿线国家直接投资存量的对数值,数据来源中国商务部网站公布的《2020年我国对外投资统计公报》[27]。FP为每百人中拥有的固定电话占比,代表沿线国家数字经济发展水平指标,用世界银行发布的数据[28]。FP*lnOFDI是对外直接投资和数字经济的交互项,用于分析中国OFDI和数字经济发展水平对沿线国家产业结构优化的协同效应。FP*lnOFDI系数为正且通过显著性检验,说明 “一带一路”沿线国家数字经济发展背景下,中国对沿线国家投资有助于沿线国家产业结构优化。

3.3.3 控制变量说明

选取科技水平、市场规模、效率水平、资本形成、劳动力禀赋、对外贸易水平和城市化水平作为的控制变量。

科技水平 (lnTech): 借鉴相关研究,采用信息和通信技术服务出口额来代表一国的科技水平。从小岛清的边际产业理论出发,一国转移本国的边际产业有利于该国产业结构的发展,但是一国转移的高科技产品越多,可能越不利于该国的产业结构优化升级。

市场规模 (lnPgdp): 选用人均GDP来代表一国的市场规模。一国市场规模越大,市场效应就越强,越能激发企业的竞争、生产率的提升和新兴产业的发展,从而对产业结构带来积极影响。

资本形成 (lnFai):选用固定资本形成与GDP的比率来衡量一国的资本形成。由于固定资产投资主要用于购买先进的仪器设备,提高一国技术水平,从而有利于产业结构的优化升级。

劳动力禀赋 (lnLab): 选用劳动力总数衡量一国劳动力禀赋。一国劳动力越多,说明劳动力禀赋越充裕,从而能为该国产业结构优化提供充分的劳动力生产要素的支持。

城市化水平(lnUrb):经济水平提高可推动一国从乡村型社会向现代化城市转化。一国城市化水平越高,越有利于产业结构优化。

贸易开放度 (lnTrade): 用进出口之和占GDP的比例来测量。该指标越大说明国家间的经贸往来越多,越容易获取他国先进的技术和管理经验,从而有利于产业结构优化。

4 实证结果与分析

4.1 描述性统计说明

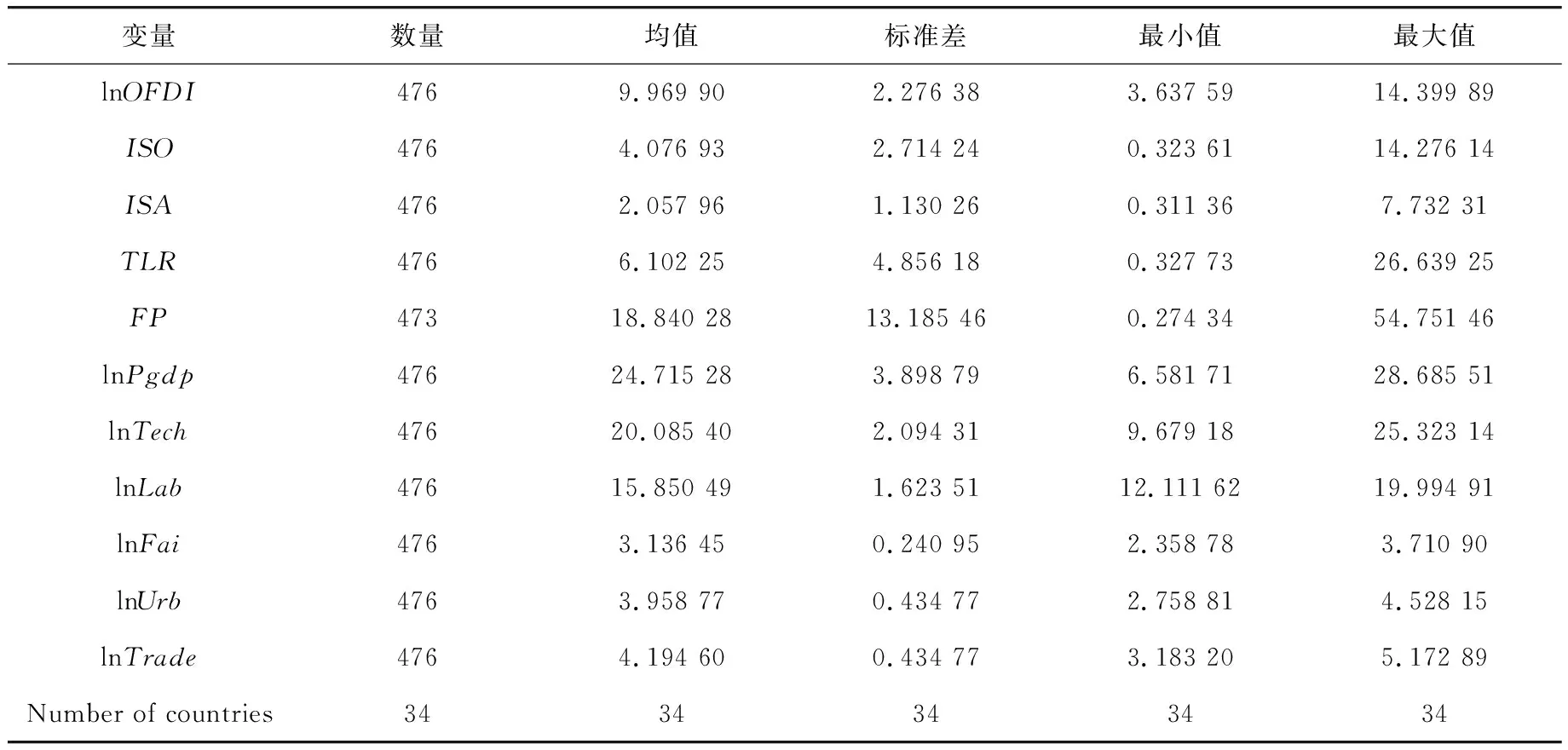

表2为各变量统计数据描述性特征。从主要解释变量和被解释变量来看,标准差较小,数据比较平稳。从控制变量来看,市场规模国家间差距较大,固定资产占GDP的比例国家之间差距较小。

表2 变量描述性统计

4.2 多重共线性检验

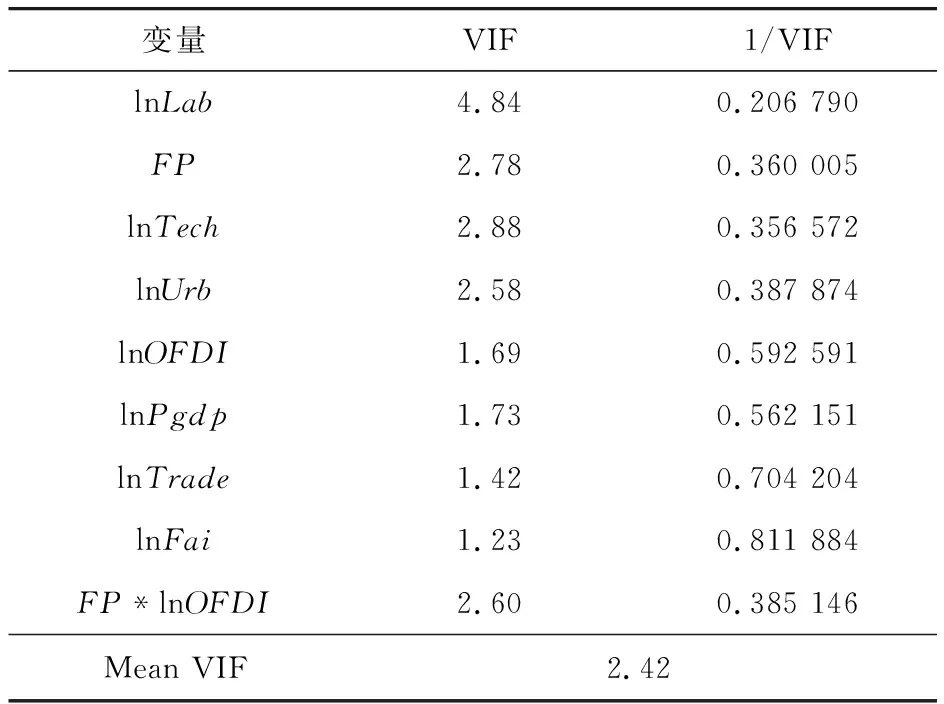

为防止变量之间具有较高的相关性从而影响实证结果,在使用统计软件分析之前,首先对各变量进行多重共线性检验,采用的Stata 13软件对各项变量进行回归后,计算各变量的方差膨胀因子。

由检验结果表3可知,各变量之间不存在严重的多重共线性。采用豪斯曼检验对上述三组模型进行检验,检验结果都通过豪斯曼检验,拒绝原假设采用固定效应模型。

表3 多重共线性检验

4.3 固定效应回归分析

3个计量模型固定效应回归结果如表4所示,中国对外直接投资(lnOFDI)仅对“一带一路”国家产业结构高级化的影响在1%显著水平下通过检验,支持了研究假说1,即中国对外直接投资每增加1%,就能促进“一带一路”沿线国家产业结构高级化提高0.028%。但对于产业结合合理化和优化,虽有正的影响,但不显著。这可能与2015年后我国对沿线国家大量集中投资基础设施建设有关,在表8部分会对此加以验证。

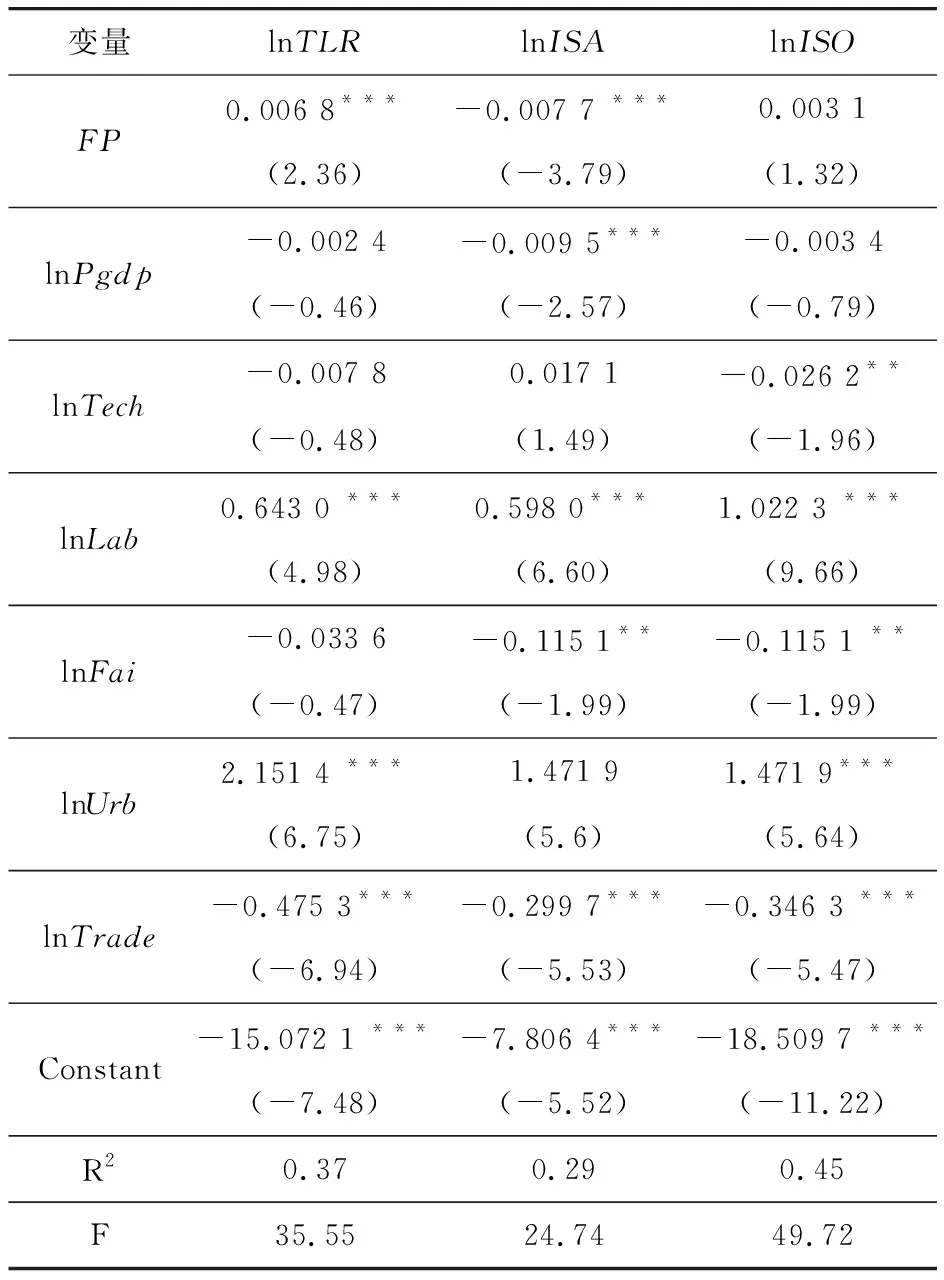

从表5可以看出,“一带一路”沿线国家数字经济发展水平(FP)对“一带一路”国家产业结构合理化具有促进作用,并在1%显著水平通过检验,即数字化水平每提高1%,产业结构合理化就会提高0.0068%。但当地数字化水平却显著抑制了产业结构高级化,这可能与当地数字化水平较低且数字化技术优先使用于工业生产有关。数字化对于产业结构优化虽然有正的作用,但不显著,这可能与前面两个作用互相抵消有关,即数字经济对产业结构合理化虽有显著促进作用,但却对产业结构的优化带来了抑制作用。

表5 数字经济对产业结构优化的影响

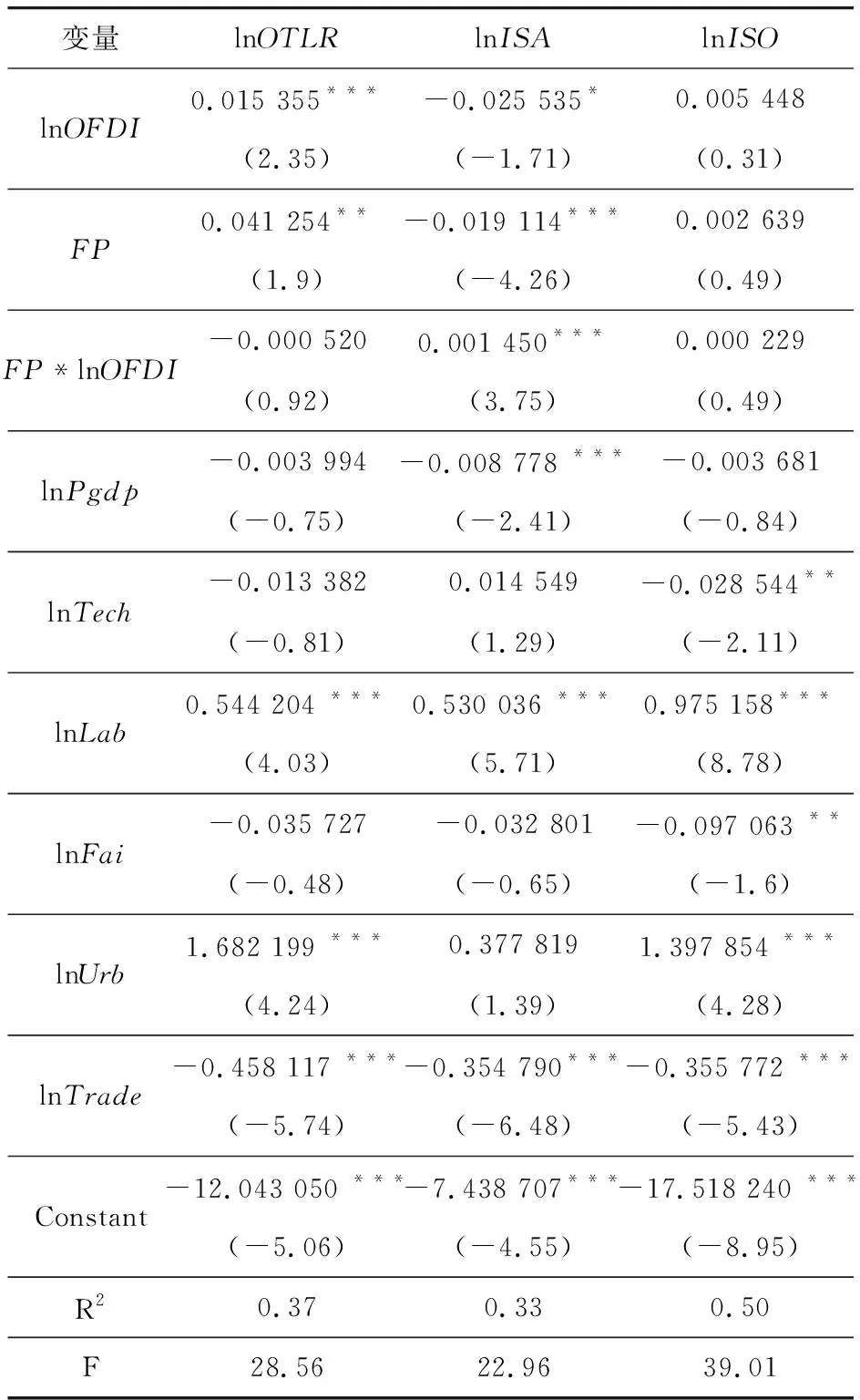

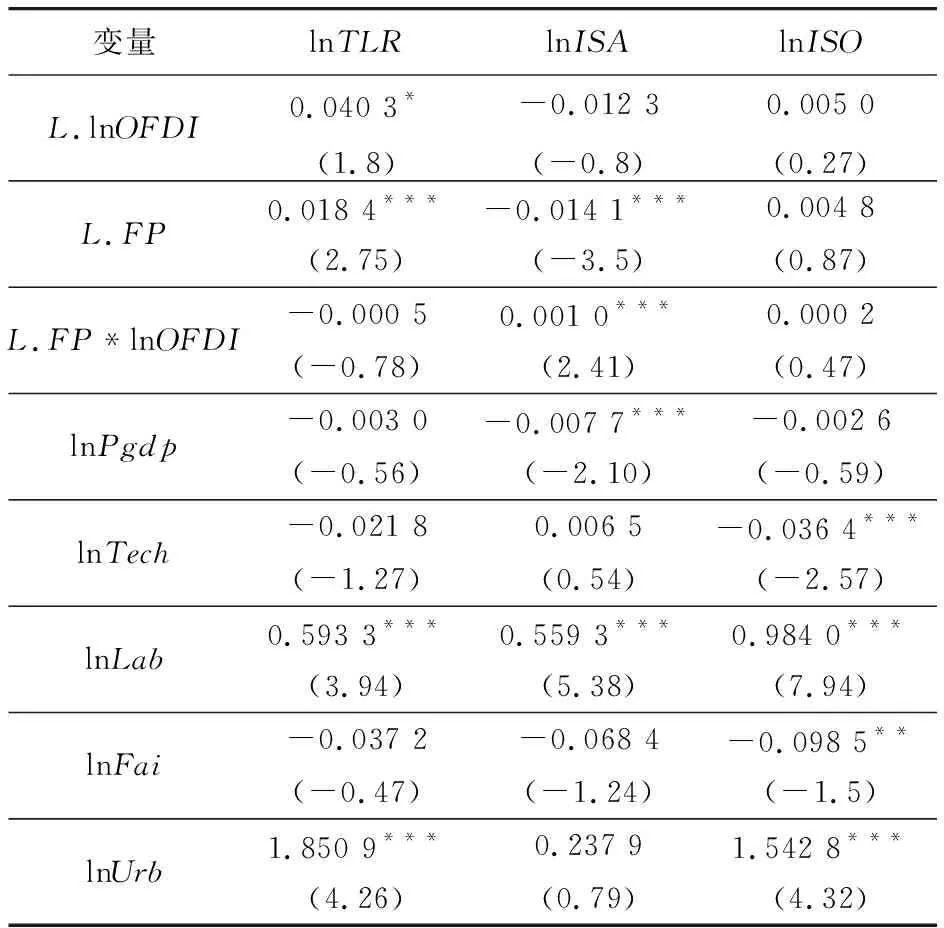

表6中,对外直接投资和数字经济发展水平的交互项FP*lnOFDI表示数字经济和我国OFDI的协同效应,由于其力度较小,每增加1%的协同系数,产业结构高级化水平才提升0.001 45%。这主要因为,虽然我们对外直接投资对沿线国家的产业结构优化有推动作用,但当地国家的数字经济又抑制了本国的产业结构优化升级,从而导致协同效应力度较小。沿线国家的数字化水平效用较弱导致本国产业结构优化不显著。

表6 OFDI和数字经济对产业结构优化的协同影响

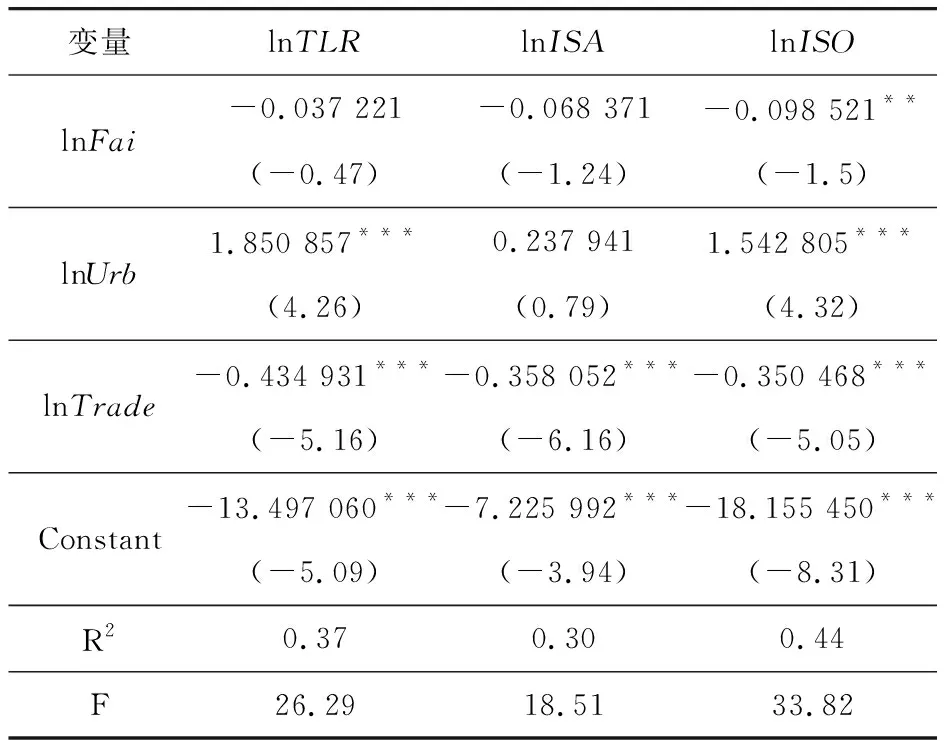

从控制变量来看,由于“一带一路”沿线国家经济发展水平参差不齐,各控制变量在实证检验时对产业结构合理化、高级化和优化的影响有所差别。但是总体上劳动力禀赋和城市化水平能显著促进“一带一路”沿线国家产业结构合理化、高级化和优化,其原因主要是因为劳动力规模越大,劳动成本相对就更低,从而吸引中国外向型劳动密集型企业到“一带一路”沿线国家投资,其带来先进技术和管理经验,从而提升生产效率。另外,城市化的发展会引起生产要素从较低生产力部门向较高生产力部门流动,从而重新配置资源,助推第三产业的发展,有利于该国产业结构的调整。而市场规模、科技水平、资本形成和贸易开放度对“一带一路”沿线国家产业结构优化的影响为负[29]。究其原因:第一,市场规模抑制产业结构优化主要是因为过度的市场化会造成市场进入门槛的降低,从而引发企业恶性竞争等现象;第二,科技水平为负主要是因为“一带一路”沿线国家的科技发展水平相对较低,不利于该国产业结构的优化;第三,资本形成为负主要是因为固定投资占GDP的比重越大,挤占了资金在固定资产领域之外的必要投资,从而阻碍产业结构优化;第四,贸易开放度越高,国家市场开放度就越高,发展中国家在参与国际分工时由于技术水平相对薄弱,容易对发达国家的技术产生依赖,从而陷入国际生产体系底端。

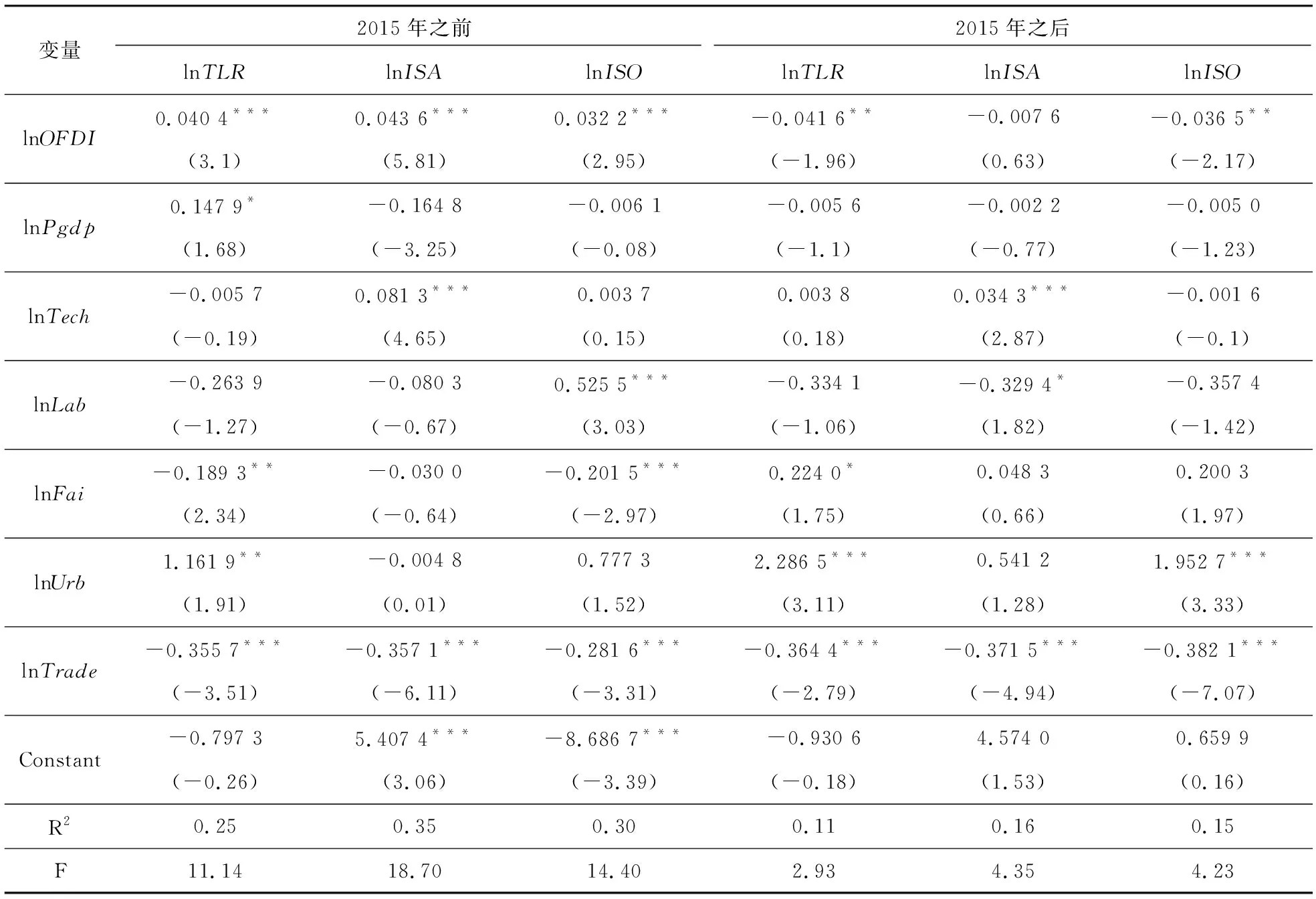

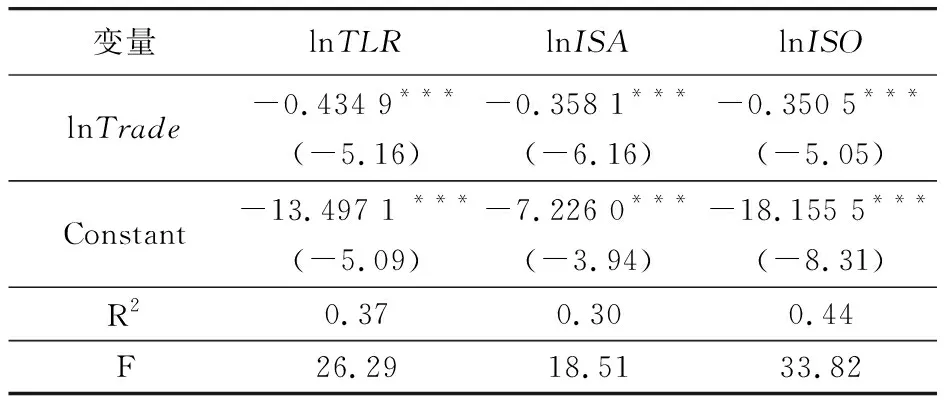

为了进一步分析验证我国“一带一路”倡议对于当地产业结构所带来的影响,本研究将2015年作为时间界限,分析2015年前后我国对外投资对于沿线国家产业结构带来的不同影响,回归分析结果见表7。研究之所以以2015年为界,主要是因为2015年我国开始大量投资“一带一路”沿线国家的基础设施建设。回归分析结果显示,2015年之前,我国对于“一带一路”沿线国家产业结构的合理化、高级化和优化都有显著的正的影响,全部在1%水平上通过检验。但2015年之后,三者均为负的影响,并且产业结构合理化和优化都通过5%的检验。这就验证了表5中的观点,产业结构合理化效果和优化效果相互抵消,从而使整体数据出现不显著的结果。2015年之后,我国对“一带一路”沿线国家投资主要是基础设施建设部分,按照合理化指数来计算,由于第二产业占比过大,原来三大产业均衡分布的局面被打破,显然不利于产业结构合理化。而对于产业结构高级化抑制更为明显,因为增加第二产业,使得高级化降低,产业结构优化是前面两项数据的加权结果,两项数据都逆转,优化数据自然逆转。

表7 “一带一路”倡议实施前后我国 OFDI对沿线国家产业升级的异质性影响

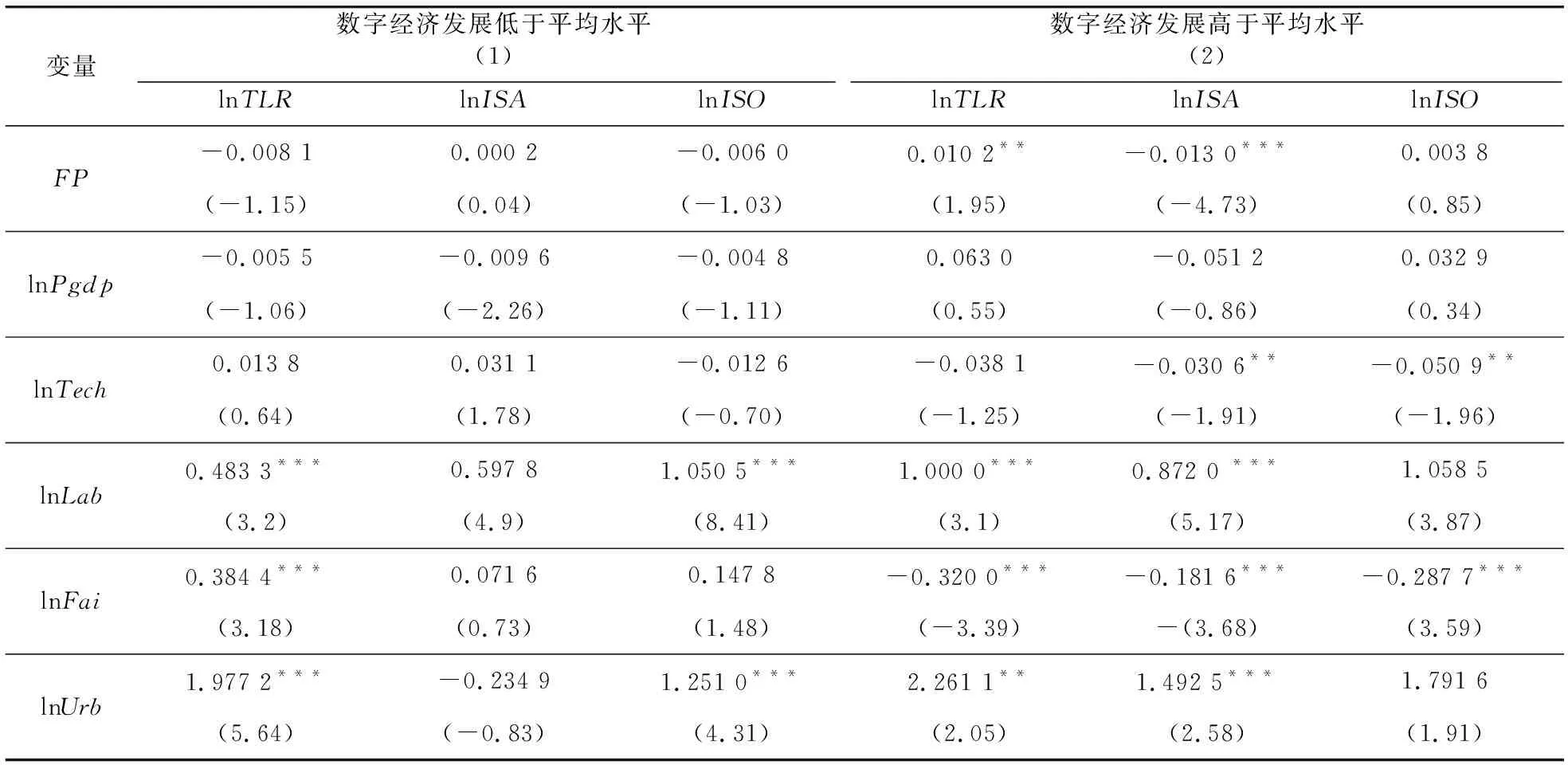

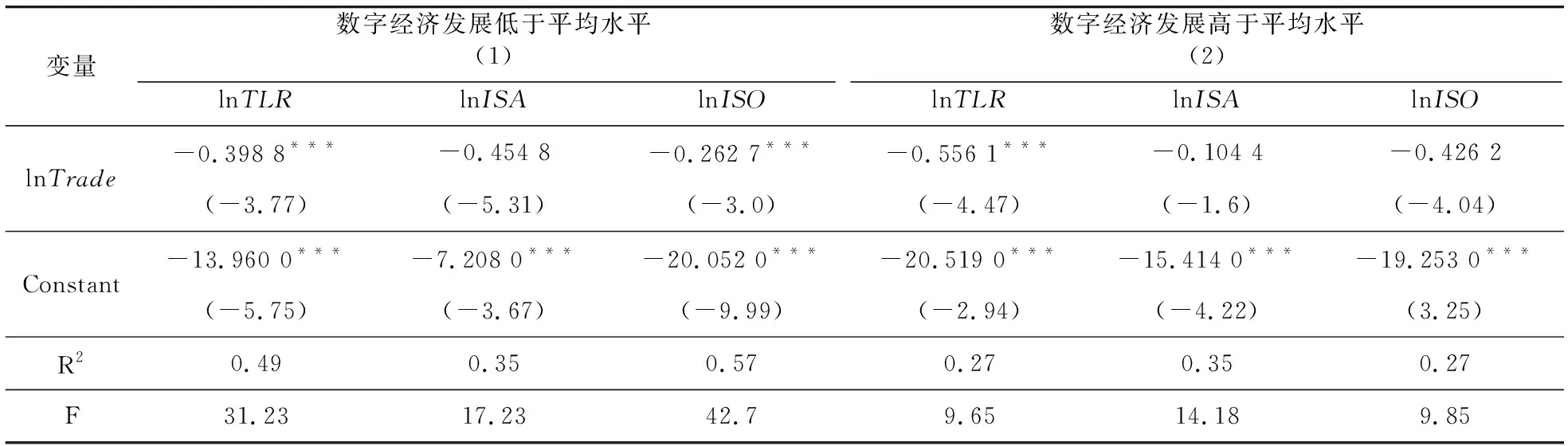

为了验证“一带一路”沿线国家数字经济发展水平异质性影响,现将实证部分涉及的34个国家依据数字经济发展程度进行分类,低于平均水平分为样本1,高于平均水平分为样本2。其中,印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼泊尔、塔吉克斯坦、波黑、塞尔维亚、保加利亚、罗马尼亚、希腊、吉尔吉斯斯坦14个国家的数字经济发展水平较低,将其记为分样本1,其余20个国家记为分样本2。分样本回归结果如表8所示。

表8 数字经济发展对沿线国家产业结构升级的异质性影响

续表

表8中,样本2国家的数字经济发展水平高于平均水平,其对于产业结构合理化和产业结构高级化的影响分别通过5%和1%的显著性检验,结构合理化系数为正,结构高级化系数为负,说明数字经济水平较高的沿线国家,数字化技术主要运用于工业生产,对于产业优化效果不显著,与产业结构合理化效果和优化效果相互抵消有关。对于数字经济发展水平较低的国家,数字技术对于产业结构影响不显著,这可能因为这些国家数字技术较低,无论是工业还是服务业应用都不大,所以影响不显著。

4.4 稳健性检验

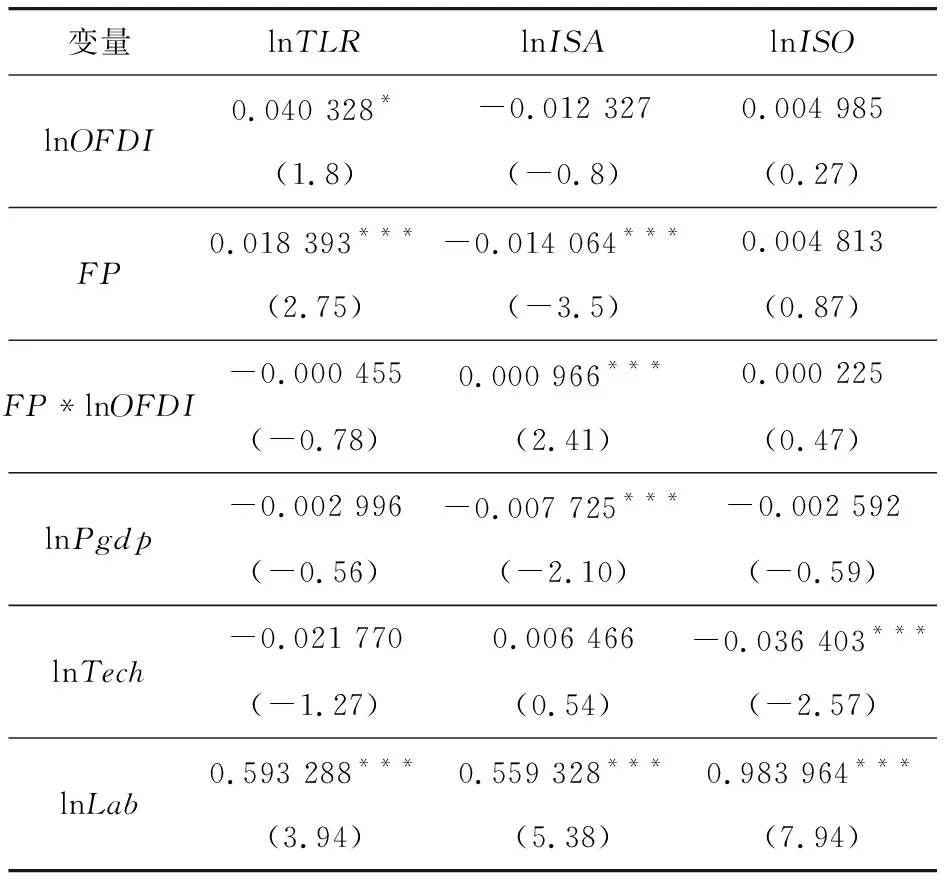

稳健性检验主要是检验模型的适用性是否符合普适性,一是要始终适用,二是处处适用。考虑到投资和数字经济作用的滞后性,本文对主要解释变量对外直接投资lnOFDI、数字经济FP以及两者的交互项FP*lnOFDI做滞后一期处理,以保证实证结果的始终稳健性,得到结果如表9所示。

表9 滞后检验

续表

表9的结果和表6的结果一致,对外直接投资和数字经济对于产业结构的合理化均为正的显著影响,对于产业结构高级化均为负的影响;协同效应对产业结构合理化为负的不显著影响,对产业结构的高级化为正的显著影响。

缩尾检验是保证模型有效的方法。由于“一带一路”沿线国家发展水平差异较大,呈现出不均衡的特点,这对产业结构的估计可能产生偏差,从而影响研究结果。为此,对实证变量做1%和99%的缩尾处理后再进行回归,结果如表10所示。

表10 缩尾检验

续表

表10缩尾回归结果基本与表6和表9结果保持一致,说明研究结论有效,证明其具有一定的稳健性和可信度。

5 主要结论和政策建议

5.1 主要结论

本文采用固定效应模型实证检验了中国OFDI、“一带一路”沿线国家数字经济发展水平对“一带一路”沿线国家产业结构优化的作用和二者协同效应对产业结构优化的影响,主要得出以下结论。

第一, 中国对“一带一路”沿线国家直接投资能显著促进沿线国家产业结构的合理化、高级化和优化。

第二, “一带一路”倡议之后,大量的基础设施建设投资对沿线国家产业结构产生较大的冲击,使得产业结构优化出现逆转。

第三, “一带一路”沿线国家数字经济发展水平对本地产业结构优化存在异质性。数字经济发展水平较高的国家,数字经济对于产业结构合理化存在正的影响,对产业结构高级化存在负的影响,对于数字经济发展水平较低的国家上述影响不显著。

第四, 受数字经济的拖累,中国OFDI和“一带一路”沿线国家数字经济发展水平对沿线国家产业结构优化的协同效应不强,只对产业结构的高级化有正的显著影响。

第五,从控制变量来看,劳动力禀赋和城市化水平能显著促进“一带一路”国家产业结构优化。

5.2 政策建议

第一,我国对于“一带一路”沿线国家投资结构需要适当调整,即适当减少基础建设方面的投资,扩大服务业和数字经济方面的投资。

第二,“一带一路”沿线国家应加强对数字经济的建设,将数字经济更多地运用到服务业,从而有助于产业结构的优化。

第三,我国在对“一带一路”沿线国家投资的过程中应该更好地利用好当地的劳动力资源的优势,在帮助沿线国家解决就业的过程中实现投资和当地发展的双赢。