“一带一路”倡议推动构建人类命运共同体的效用评价*

李曦辉 弋生辉 黄基鑫

一、引言

21世纪以来,特别是2008年金融危机以后,以美国为代表的西方传统大国经济增长乏力,而以中国为代表的新兴经济体经济增长迅速,深刻改变了西方传统大国主导的经济全球化发展格局,西方大国涌现的民粹主义、保护主义、逆全球化等愈演愈烈,以此维持霸权主义主导下的国家利益。2012年党的十八大以后,中国共产党经过艰辛探索,正式向世界贡献了新型全球化的中国版本——“一带一路”倡议。此时,中国共产党领导的中国经济全球化是在百年未有之大变局中开启主动引领经济全球化的发展道路。不同于西方国家历次主导的经济全球化体系,“一带一路”倡议的根本目标在于构建人类命运共同体,以容纳各国、平等参与、共同进步、互利共赢为主张,将有效克服传统全球化带来的贫富差距和发展陷阱等弊端。截至2021年1 月,中国已经与171 个国家和国际组织签署了205 份共建“一带一路”合作文件。

值得研究的是,在国内国际双循环的新发展格局中,为什么“一带一路”倡议成为国内国际双循环的关键环节?“一带一路”倡议如何实现更高水平的对外开放,进而形成国际合作和竞争的新优势?如何验证“一带一路”倡议提升了中国在世界经济中的地位,如何衡量“一带一路”倡议使得中国与世界经济的联系更加紧密,如何证明“一带一路”倡议为各国提供了更广阔的市场机会?这些将是本文研究的核心问题。

二、“一带一路”倡议的理论分析

西方国家所推行的全球化秉持“中心—外围”理论,认为西方发达国家处于中心位置,而其他参与国处在不对等的边缘位置。在全球化的进程中,西方国家经济地位和经济实力的提升是以牺牲别国利益为前提的。中国向世界贡献的全球化方案——“一带一路”倡议摒弃了“中心—外围”理论,以容纳各国、平等参与、共同进步、互利共赢为主张,目标在于构建人类命运共同体。

1.规模和范围效益:“一带一路”倡议的内生逻辑

“一带一路”倡议与历次全球化一样,其内生逻辑是以自由贸易为特征,追求规模效益更大的全球化分工。从经济学分工的角度,自由贸易最早可以溯源到古典经济学派,其核心在于不断增长的劳动分工,重点是剩余规模及其规模不断增长。亚当·斯密最先提出了绝对优势理论,认为各国贸易的基础是绝对优势的不同。在绝对优势理论基础上,大卫·李嘉图提出比较优势理论。贝蒂尔·奥林进一步发展了比较优势理论,提出要素禀赋理论。贝蒂尔·奥林指出“在每一地区,出口品中包含着该地区比在其他地区拥有的较便宜的相对大量的生产要素,而进口别的地区能较便宜地生产的商品”。国际贸易理论为各国参与国际贸易指明了方向,即各国都生产各自具有比较优势的产品。

贝蒂尔·奥林认为,区域贸易的后果是使商品价格均等化,生产要素的价格也有趋向均等化的趋势。也就是说,随着贸易的进行,地区之间的优势生产要素可能会不再具有比较优势,这会给国际贸易带来致命的一击。随着经济社会发展和改革的不断深化,大进大出的发展战略也暴露出问题,原本廉价的劳动力要素在国际贸易中不再具备比较优势。在这样的情况下,迫切需要转变发展思路。得益于第二次世界大战后全球化的发展,中国以世界工厂的角色融入到全球分工与经济大循环中,其结果是以中国为代表的新兴经济体改变了经济全球化的整体面貌,强有力地推动以霸权均势为条件的经济全球化从2.0时代进入以全球化均势发展为特征的3.0时代(金碚,2016)。“一带一路”倡议为扩大市场规模,为交换和分工创造了更大的平台(李曦辉和阿列夫,2018)。“一带一路”倡议的提出正是因为日益发展的生产力需要规模范围越来越大、商品与生产要素流通毫无障碍的市场,最理想的状态就是全球统一的市场,这样才能任由日益进步的生产力自由驰骋,才会支持各国经济实现大发展,才会给人类带来最大的福祉,市场经济才算实现了其核心要义(李曦辉,2017b)。

2.地缘政治:“一带一路”倡议的外在动因

现实版西方传统大国主导的经济全球化是有缺陷的全球化,因为现实的地缘政治格局破坏了经济全球化的理论逻辑基础,这也是催生“一带一路”倡议的外在动因。经济全球化设想的是一个无障碍的自由竞技场,规则透明,裁判公正,而现实的地缘政治状态则如同荆棘丛生、险象环生的崇山峻岭,道路阻碍,盗贼猖獗(金碚,2016)。地缘政治观来源于民族的历史、文化、传统和发展模式,不同环境下成长起来的民族国家拥有迥异的地缘政治观,西方国家和中国正是基于此,分别形成了尚武的西方模式和经济居先、文化一体的中国模式(李曦辉,2017a)。在尚武的西方地缘政治观中,典型的观点是陆权论和海权论,旨在通过占领、统治和控制陆地与海洋,进而打造统一大规模市场的帝国。从历史的经验可以看出,西方传统大国推行的全球化无疑带有明显的暴力特征,是对殖民地征服以及欠发达民族被迫屈服的过程。因此,以列强均势为特征的经济全球化1.0时代和以霸权均势为条件的经济全球化2.0时代,均有其显著的缺陷和非正义性,经济全球化并未达到其理想状态(金碚,2016)。

在经济居先、文化一体的中国地缘政治观中,中国的民族国家模式与西方最大的不同,在于中华民族是文化民族而非血统民族,它具有强大的包容性而非排他性,这一过程推崇融合,摒弃战争(李曦辉,2017a)。“一带一路”倡议的提出来源于两千多年前的古代陆上丝绸之路和海上丝绸之路,有着深厚的中华优秀历史文化基础,是中华民族的开放之路和繁荣之路,促进了多民族、多种族、多宗教、多文化之间的交汇与融合,形成了共享和平、共同发展的丝路文化(欧阳康,2018)。中华民族在公元前2世纪就开通西域,探索全球化之路,实现了当时生产力水平下所能实现的生产要素配置规模和范围的最大化,把市场空间做到了极致,这可能就是古代中国在传统科学技术和经济社会发展一直领先的一个重要原因。中华民族在受益于全球化发展带来的利益的同时,也给世界做出了卓越贡献。其实在我们1600年科技领先的年代里,我们曾向世界贡献了无数创新成果。而如今,现实版经济全球化表现出来的生产要素非全球自由流动的缺陷,不仅是因为经济因素的原因,还包括各种非经济因素障碍,使生产要素难以在世界范围自由流动,特别是让劳动力全球自由流动遇到了更大困难,其中民族宗教因素显得尤为重要(李曦辉,2017a)。因此,受益于经济居先、文化一体的中国地缘政治观,“一带一路”倡议的提出有助于克服经济全球化模式在现实中存在的弊端。

面对地缘政治在经济全球化中的影响,金碚提出了域观经济学理论,他认为:“经济理性的觉悟并不是在一个‘空盒子’般的空间中发生,而是在一个经历了漫长历史的社会环境中发生的。”“人性不可能离开社会的价值文化环境作为赤裸裸的‘理性人’(经济人)而存在。所以,经济现代化,尽管是经济理性化的过程,同时也是文明化的过程。所谓文明化,则是经济理性、价值文化和制度形态相互交融的复杂的社会过程和心理过程”(金碚,2019a)。在域观现象缘起的研究中,金碚认为,在不同的商域中,人的价值观念和行为方式具有不同的文化特质,由于制度形态的不同特质,决定或影响着人的价值观念和经济行为,而且,制度形态及其特性又受传统文化的深刻影响,可以说“文化是制度之母”,文化在两个维度上影响着人的经济行为(金碚,2019b)。美国政治学家塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)的论述也佐证了上述观点,他认为:“国家日益根据文明来确定自己的利益。它们通常与具有同自己相似或共同文化的国家合作或结盟,并常常同具有不同文化的国家发生冲突”(塞缪尔·亨廷顿,1999)。这种越来越民族化、文明归属化的世界政治和经济格局的形成,是与美国越来越衰弱、世界越来越多元化的趋势分不开的。在这一进程中,随着中国在世界中的地位越来越重要,“一带一路”倡议的提出,正是中国版全球化的体现,通过将中国发展的独特范式推广给其他国家,为人类发展贡献中国智慧。

3.人类命运共同体:“一带一路”倡议的本质特征

构建人类命运共同体理论是习近平主席在2015 年联合国总部发表重要讲话时提出的,主张“推进国际关系民主化,不能搞‘一国独霸’或‘几方共治’,世界命运应该由各国共同掌握,国际规则应该由各国共同书写,全球事务应该由各国共同治理,发展成果应该由各国共同分享”。这正反映了人类命运共同体理论提出的原因,长期以来,在西方传统大国主导的经济全球化框架下,基于“利润最大化”“效率优先”和“中心—外围”的发展理念,难以推动全球普惠平衡的发展,无法弥补国家间、地区间日益扩大的贫富鸿沟(裴长洪和刘斌,2020)。这是因为,“源于15世纪的地理大发现开启了西方国家对外扩张的序幕,爆发于18 世纪和19世纪的两次工业革命奠定了资本主义世界体系,形成了以西方为主导的国际结构……现今的全球秩序仍体现出资本主义体系在全球的扩展,以西方国家占据政治、经济领域的传统优势为主要特征,表现为以欧美为代表的西方国家在国际分工中位于较高层次,他们在重要的全球性治理机制中掌握主要话语权”(杨娜和王慧婷,2020)。西方主导的全球化基于“中心—外围”世界观,认为西方国家是中心,其他国家处在不对等的边缘位置。“中心—外围”的发展模式本身就是不平等的,中心与外围的差距将会越来越大。而全球化中国版本不是“中心——外围”的体系,秉持的是互利共赢原则,各国之间互为中心,又互为外围,促进各国共同发展。

现有的宏观经济学理论,其内部包含着两种资源配置方式,它是效率与公平的折中,是计划与市场的妥协,它甚至容忍少数国家政府对市场经济规则发出小范围有限度的挑战,比如政府采取关税措施保护本国的幼稚产业。正因为这些折衷与妥协的存在,人类才得以实现了多达半个世纪的安宁与平静。随着科学技术的进步,如今大企业已具备了将生产经营推向国外的能力,这将会摆脱政府强制,从而轻易地提高效率。在经济全球化浪潮汹涌澎湃的时候,跨国政府却无从建立,即便有欧盟作为榜样,我们也不能预期在短期内能够建立跨国政府。在经济政治匹配打破原有格局的时候,人类的政治、社会、文化仍以国家为单元,在公民的强大压力下,各国政府都会纷纷寻找新的稳定办法,这其中既有有利于所有国家的,也有损害其他国家的(李曦辉,2003)。理论与实践都证明,用现有的西方经济学理论指导国际贸易实践存在瑕疵,只能用中国的经济理论指导我们自己的实践。人类命运共同体理论能够适应当今世界高度发达的交往联系状态,实现对西方普世价值的批判与革新,有助于构建“共商、共建、共享”的治理新秩序(刘伟和王文,2019)。人类命运共同体理论为全球治理提供了根本性和基础性的思想前提和价值导向。“一带一路”倡议将中国的发展和世界上其他国家和地区的发展紧紧联系在一起,以兼容并包的文化价值观与最广大地区和国家交融,坚持符合整个人类福祉的可持续发展价值观,将价值理性深入到共同发展的脉络之中,最终必将促进整个人类社会的不断进步(李曦辉和陈景昭,2019)。因此,人类命运共同体是触发“一带一路”倡议相互联结和沟通国内经济循环与国际经济循环的节点,也是国内国际双循环新发展格局的核心内涵与终极目标,在“一带一路”倡议中表现为更紧密的经济联系、更广阔的市场机会。

三、“一带一路”倡议研究现状

目前国内外已有的“一带一路”倡议与国内国际双循环的相关研究主要集中在以下三个方面。

1.“一带一路”倡议对国内经济循环影响的研究

一是“一带一路”倡议下进出口贸易带动的国内经济循环研究,王瑞峰和李爽(2018)使用断点回归的方法,结合“一带一路”沿线国家的面板数据,检验了“一带一路”倡议对中国经济发展的促进作用。徐承红等(2017)指出进口贸易对产业结构优化升级具有显著的正向影响,同时这种影响是通过物质资本、人力资本和技术进步的中介效应实现的。张世翔等(2019)以“一带一路”沿线62 个国家2001—2016 年的经济、人口等面板数据为样本,通过分组并结合EKC检验方法研究得出,中国与沿线国家双边贸易与经济增长之间存在长期均衡的动态关系。二是“一带一路”倡议下对外投资带动形成的国内经济循环影响研究。吴哲等(2015)依据2003—2013年中国对外直接投资数据,测算出中国对发展中国家直接投资产生的逆向技术溢出对全要素生产率产生显著的正向影响。姚战琪(2017)指出沿线各国进口贸易获得的国际研发资本存量对产业结构合理化具有显著的正向促进作用。胡琰欣等(2019)的研究表明,对“一带一路”沿线国家的直接投资显著促进了中国的绿色经济增长。郑丽楠等(2020)认为中国对“一带一路”沿线国家的对外直接投资能够显著提升制造业价值链。

2.“一带一路”倡议对国际经济循环影响的研究

一是“一带一路”倡议对沿线国家的影响。OFDI 与沿线国家经济增长的互动关系(黄亮雄和钱馨蓓,2016),以及对沿线国家产业结构升级及经济增长的影响(贾妮莎和雷宏振,2019),对沿线国家全球价值链地位的影响(曹监平和张淼,2020),对沿线国家经济全球化水平的影响(刘雅珍和杨忠,2019),对沿线国家国际收支影响(施慧洪等,2019),对沿线国家减贫效应和就业增长的影响(张原,2018),对沿线国家环境的影响(刘乃全和戴晋,2017),对沿线国家基础设施的影响(胡再勇等,2019)等。二是“一带一路”倡议对我国对外贸易、经济互动关系、价值链的影响研究。任志成和朱文博(2018)指出,对外直接投资可以促进中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易。智慧(2020)在构架了贸易便利化指标体系的基础上,实证研究表明,贸易便利化水平对我国出口具有显著的正向促进作用。于翠萍和王美昌(2015)认为,中国与“一带一路”沿线国家的贸易伙伴关系越来越密切,同时中国经济增长存在显著的正向溢出效应。

3.“一带一路”倡议与中国国际分工地位的研究

目前关于“一带一路”倡议与中国国际分工地位的研究主要有:孙天昊和王妍(2016)基于2014年投入产出表和进出口贸易数据,编制了多国贸易间的经济互动投入产出模型,对“一带一路”倡议下的经济互动研究做了初步尝试。郑智等(2019)基于全球生产网络视角,运用投入产出分析、增加值分解以及网络分析等方法,分析中国从“一带一路”区域中获取增加值能力的演变。李俊久和蔡琬琳(2018)主要聚焦于全球价值链,研究了对外直接投资与中国在全球价值链中的位置,结果表明,对外直接投资能够显著提升中国在全球价值链中的位置。黄先海和余骁(2018)指出,“一带一路”显著提升了中国在全球价值链中的地位,同时沿线各国全球价值链的地位也都有一定提升。马晓东和何伦志(2018)研究发现,不是所有融入全球价值链的国家都能够实现产业结构升级。在将“一带一路”沿线国家分为四个不同区域后,实证结果表明,仅中国所在的东亚东南亚这一区域融入全球价值链能够促进产业结构升级。曹监平和张淼(2020)采用社会网络分析法构建“一带一路”沿线国家的直接投资网络,探究了各国在投资网络中的特征对其全球价值链地位的影响。

以上有关“一带一路”倡议与国内国际双循环的文献为本文研究提供了坚实的基础,但同时也存在一些不足,一是当前文献缺少从经济全球化宏观视角探讨“一带一路”倡议的实施效果。二是当前文献对“一带一路”倡议国际分工地位研究的数据具有很大的局限性,基本上是依赖WIOD 的国际投入与产出数据,由于WIOD 的国际投入与产出表目前只更新到2014年,而当时“一带一路”倡议才刚刚开始实施,因此目前的研究结果不足以说明“一带一路”倡议实施的情况和效果。三是当前文献对“一带一路”倡议主导的经济全球化与西方传统大国主导的经济全球化的效果分析很少形成差异区分,主要集中在全球价值链地位研究上,没有深层剖析“一带一路”倡议起到的多元平衡、均势发展、去中心化以及多极化的效果。四是当前文献缺少对“一带一路”倡议起到的人类命运共同体构建效果的实证分析。因此,基于以上理论分析,提出以下研究假说予以检验:

H1:“一带一路”倡议可以实现更高水平的对外开放,形成国际合作和竞争的新优势。

H2:“一带一路”倡议使得中国与世界经济的联系更加紧密。

H3:“一带一路”倡议提升了中国在世界经济中的地位。

H4:“一带一路”倡议为各国提供了更广阔的市场机会。

四、“一带一路”倡议的实证分析与检验

实证检验选取的时间节点为:2008 年“一带一路”倡议提出之前的5年,用于对照“一带一路”倡议施行前的情况;2013年“一带一路”倡议正式提出以及2018 年“一带一路”倡议实施5 年后,用于反映“一带一路”倡议中各国之间经济联系和市场机会的发展情况。

2020 年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济发展严重下滑。因此,在选择样本时,依然参照世界银行公布的2019 年各国GDP 的数值,选取排名靠前的国家作为本文的研究样本。同时考虑到数据选取的代表性,尽量避开同一地区有多个样本出现的情形。最终选取的国家为:美国(USA)、中国(CHN)、日本(JPN)、德国(DEU)、意大利(ITA)、俄罗斯(RUS)、韩国(KOR)、澳大利亚(AUS)、印度尼西亚(IDN)、土耳其(TUR)和波兰(POL)。这11 个国家又可按照是否为“一带一路”倡议参与国进行进一步地划分。

数据的选择过程中,由于国际投入产出数据WIOD 最新版只更新到了2014 年,难以准确反映“一带一路”倡议施行对于各国所带来的影响。为此,本文综合WIOD 数据库与联合国贸易数据库(UN Comtrade),构造WIOD-UN Comtrade数据库,统一计量单位,形成新的、符合计算要求的投入产出数据表,作为本文实证研究数据的来源。其中,对于各国自用的中间品和最终品,2008 年和2013年的投入产出可直接来源于WIOD数据,2018年根据2000—2014年的历史数据进行外推预测(所有预测的拟合优度均大于0.9);对于两国之间的中间品和最终品贸易,2008 和2014 年的投入产出可根据从WIOD 计算的当年中间品和最终品占比,结合UN Comtrade 当年两国的贸易额计算而来,2018 年的数值采用2000—2014年的均值来近似替代,再结合2018 年UN Comtrade 两国之间的贸易额即可计算得到。

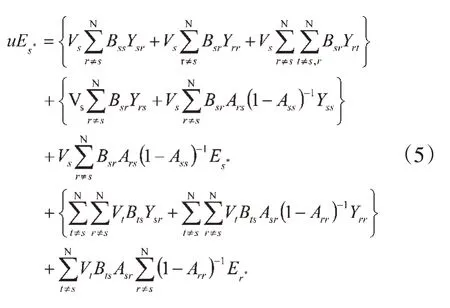

1.经济互动系数矩阵

将各国的总产出记为X,总产出可进一步的分解为中间品AX和最终品Y。

本文根据11 国2008 年、2013 年和2018 年的投入产出表,结合式(1)的投入产出模型,计算得到各年度的直接消耗系数矩阵,如表1、表2、表3 所示。直接消耗系数反映的是各国每产出一单位的价值量,相应需要消耗出口国多少单位的价值量,这在一定程度上可以解释为国家之间的经济互动关系(孙天昊和王妍,2016)。基于此,本文在后续的分析中将直接消耗系数统称为经济互动系数。需指出的是,两国之间存在两个经济互动系数,这就类似于两国之间的贸易额可以进一步区分为进口和出口。为避免混淆,本文将式(1)中的Aij记为j国对i国的经济互动系数。

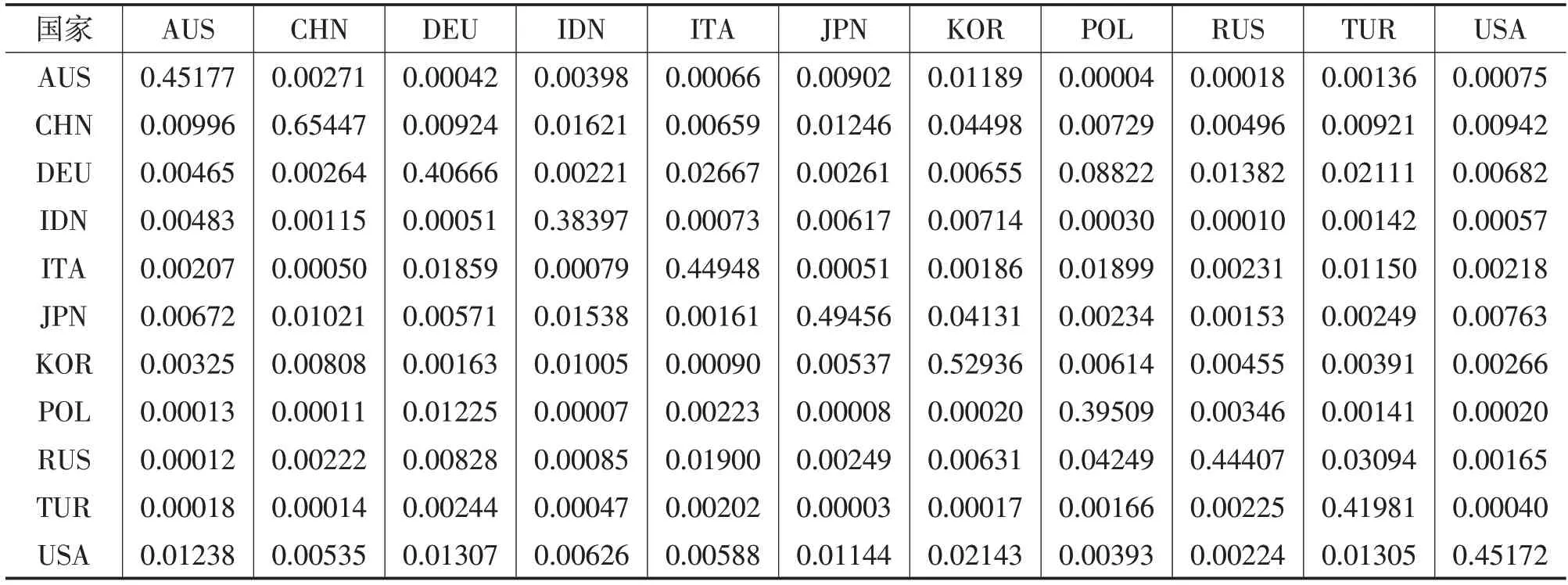

表1 2008年经济互动系数矩阵

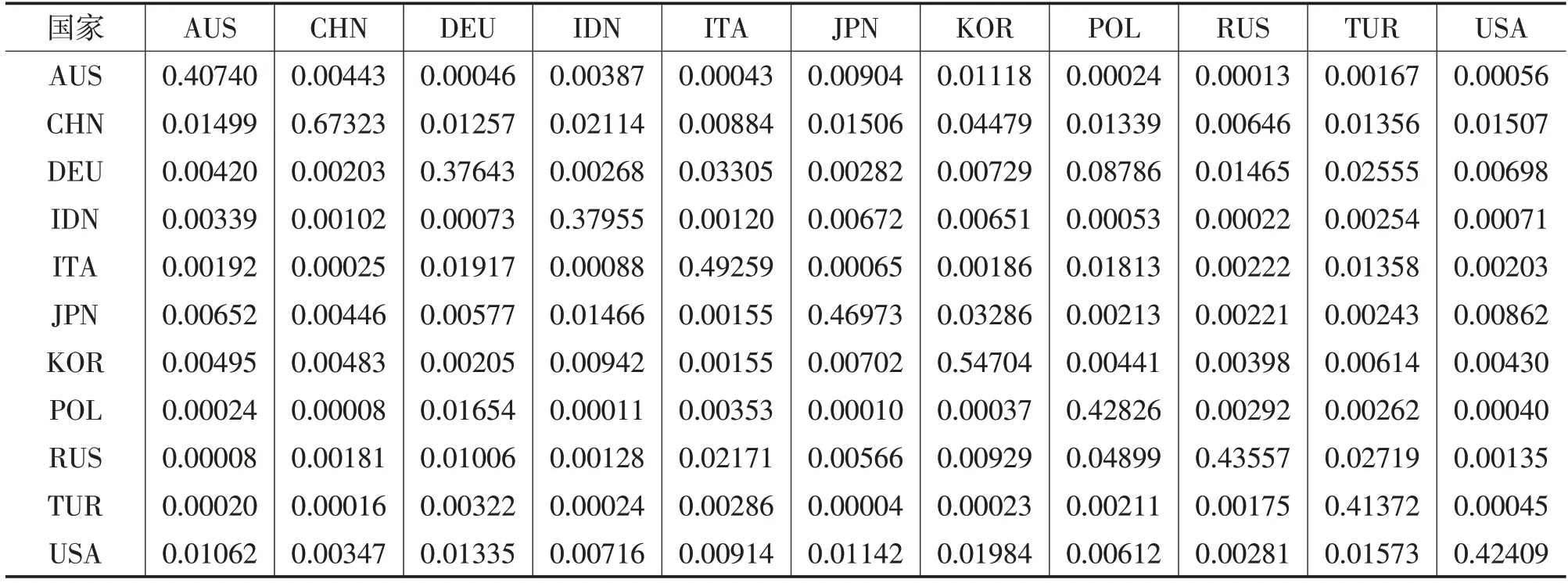

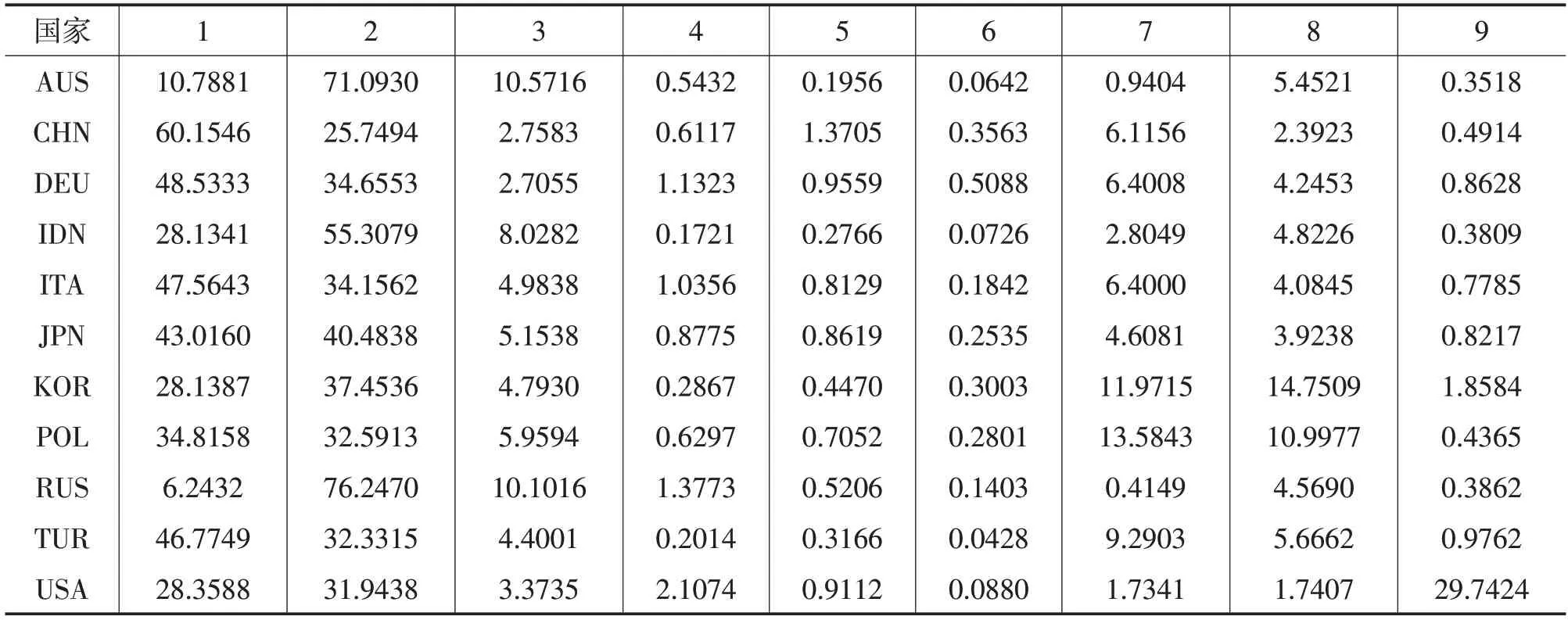

表2 2013年经济互动系数矩阵

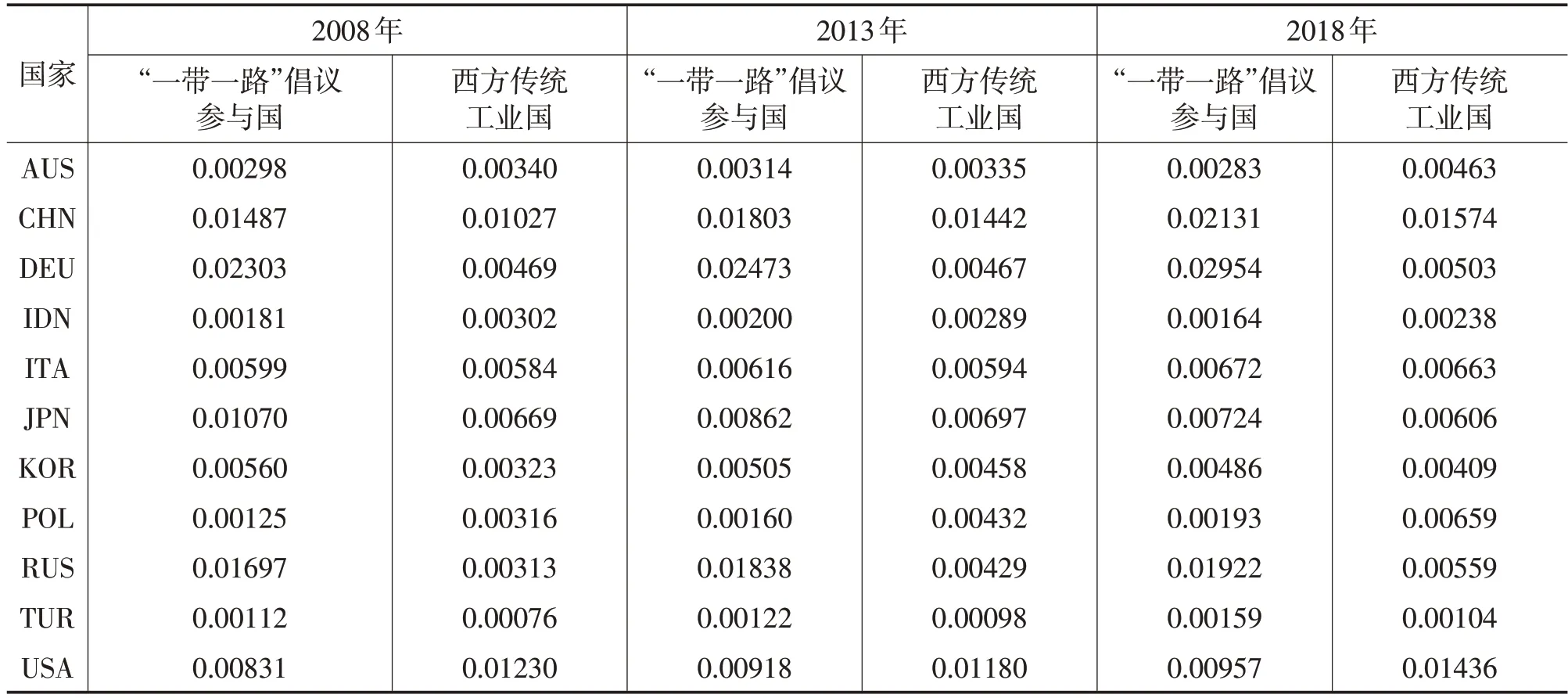

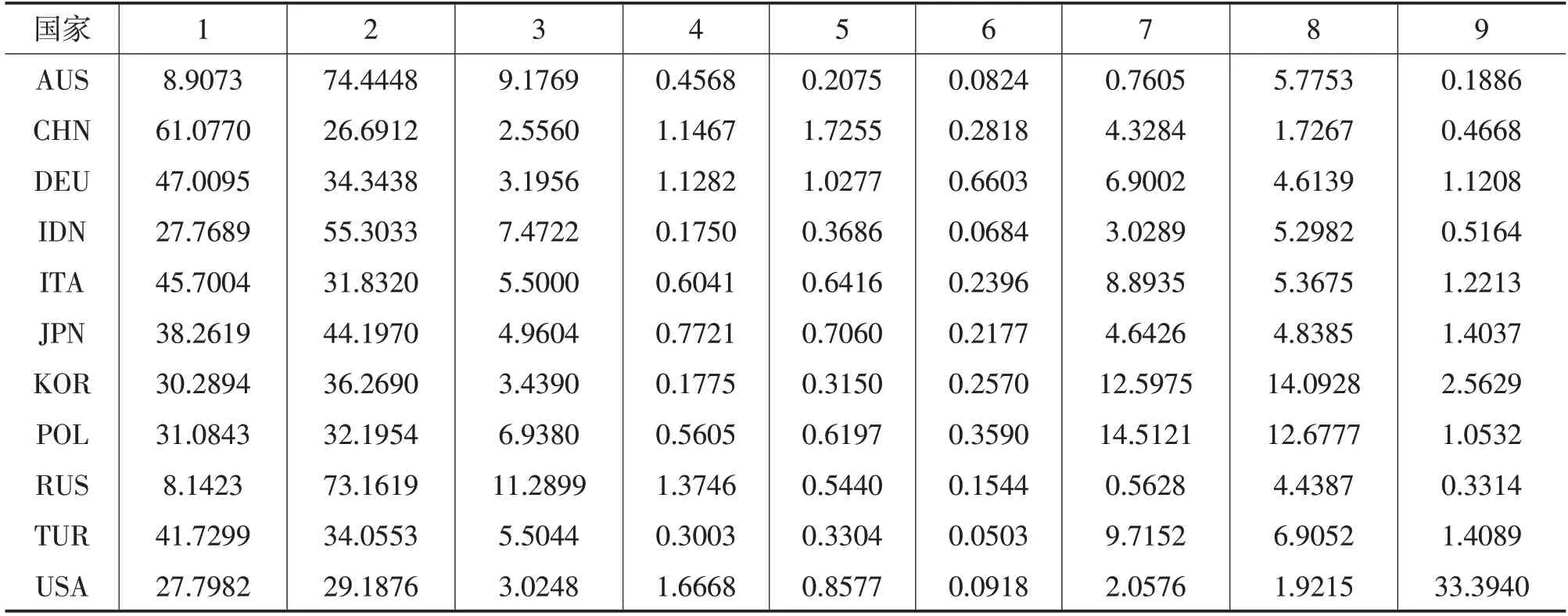

表3 2018年经济互动系数矩阵

第一,从定性角度来分析经济互动系数的变化情况。从2013年到2018年经济互动系数的变化可知,非“一带一路”倡议参与国对于“一带一路”倡议参与国的经济互动系数上升的数量(18 个)多于下降的数量(10个),也就是非“一带一路”倡议参与国对于“一带一路”倡议参与国的依存度越来越高;“一带一路”倡议参与国对于非“一带一路”倡议参与国的经济互动系数下降的数量(15 个)多于上升的数量(13 个),表明整体而言,“一带一路”倡议参与国对于非“一带一路”倡议参与国的依赖越来越小。因此,从定性分析的角度,可以看出在逆全球化的影响下,各个国家与西方传统工业大国的经济互动程度都在逐渐降低,“一带一路”倡议的实施,

使得沿线国家对西方传统工业大国的依存度逐渐降低,但沿线国家彼此之间的经济互动程度不断增强,人类命运共同体理念的实践效应初步显现,各国之间的发展联系越来越紧密。同时,西方传统工业大国对于“一带一路”倡议参与国的依存度在不断上升,表明“一带一路”沿线各国也融入了国际贸易的大环境,并对西方传统工业大国的贸易产生了重大的影响。

第二,从定量角度来分析经济互动系数的变化情况。对于经济互动系数矩阵,可以从横向和纵向两个层次分别展开分析,同时可以对比分析各年度的变化情况。

由表1可知,2008年当他国需要产出一单位价值量时,需要消耗从中国进口价值量最大的为韩国,其次为印度尼西亚、日本等;当中国需要产出一单位价值量时,需要消耗从别国进口价值量最大的为日本,其次为韩国、美国等。由表2可知,2013年当他国需要产出一单位价值量时,需要消耗从中国进口价值量最大的为韩国,其次为印度尼西亚、美国等;当中国需要产出一单位价值量时,需要消耗从别国进口价值量最大的为韩国,其次为日本、澳大利亚等。由表3 可知,2018年当他国需要产出一单位价值量时,需要消耗从中国进口价值量最大的为韩国,其次为印度尼西亚、波兰等;当中国需要产出一单位价值量时,需要消耗从别国进口价值量最大的为韩国,其次为日本、澳大利亚等。通过对比各年度的经济互动系数变化情况,可以发现除韩国外,随着时间的推移,其余“一带一路”倡议参与国家每产出一单位价值量,需要消耗从中国进口的价值量越来越大,从而表明中国在“一带一路”网络中的地位得到不断巩固。虽然韩国对于中国的投入产出系数一直在下降,但是韩国依然是各国中单位产值消耗从中国进口的价值量最大的国家,更加验证了中国的经济地位得到巩固。

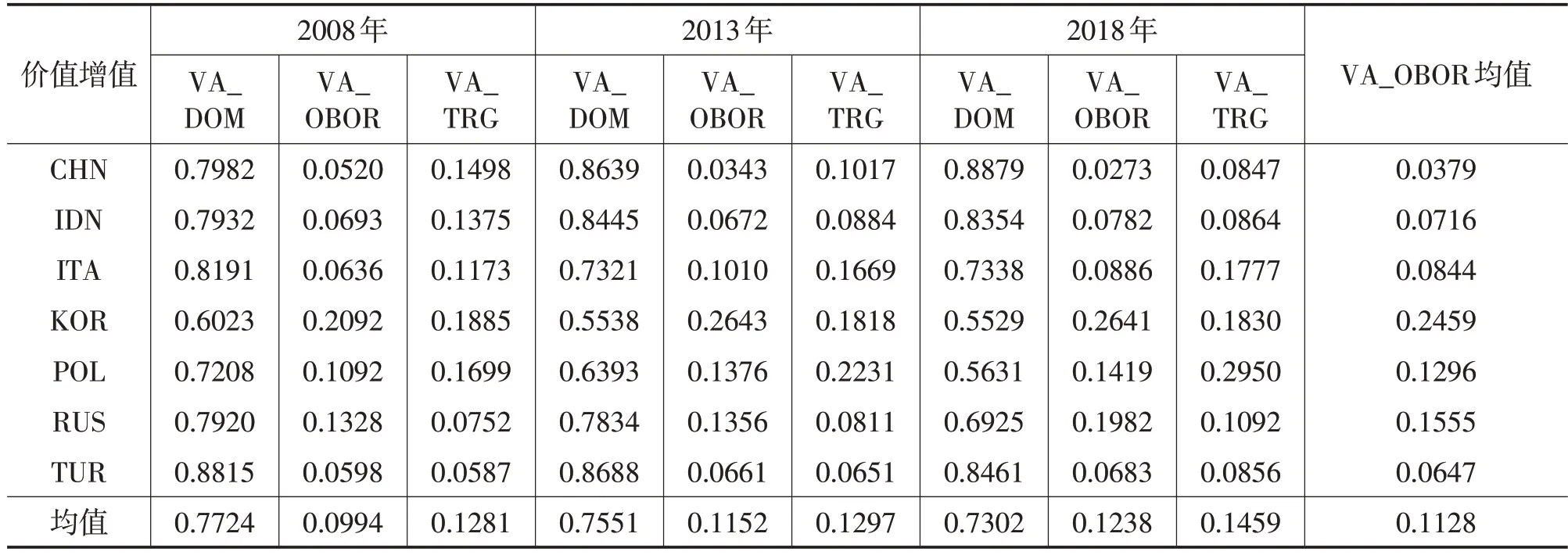

由表4 的结果可知,“一带一路”倡议参与国和西方传统工业国对于中国的经济互动系数均值在逐年增加,从而表明中国在世界经济中的地位愈发重要。同时所有国家对于大多数“一带一路”倡议参与国的经济互动系数均值都是增加的,由此可知“一带一路”倡议参与各国与其他国家的经济联系也越来越紧密。

表4 各年度不同类型国家对各国经济互动系数的均值

综合定性和定量的分析结果可知,“一带一路”倡议的顺利实施,不断提升了中国在世界经济中的地位,验证了本文中提出的假设H3。“一带一路”倡议参与国的经济互动系数随时间的变化基本上处于上升的趋势,从而表明各国之间的经济互动越来越密切,“一带一路”倡议参与国之间的经济联系也越来越紧密,验证了本文中提出的假设H2。

2.网络密度分析

网络密度可以用来反映网络中各国经济往来的密切程度。计算公式为:

根据计算得到的经济互动系数矩阵,本文可以构造所选取的“一带一路”倡议参与国的贸易网络。关于Lij的构造,有必要在这里做进一步的说明。现有文献多采用贸易额作为判别标准,这会受到经济体量的影响。因此,本文采用经济互动系数作为判别标准。取各年度经济互动系数的中位数作为衡量标准,大于等于该标准的记为显著,其余标记为不显著。这样便可以计算得到“一带一路”倡议参与国网络密度的变化情况(见表5)。

表5 “一带一路”倡议参与国的网络密度

根据计算结果可得,从2008年“一带一路”倡议实施以前到2018 年“一带一路”倡议施行5 年,“一带一路”倡议参与国所组成的网络密度在逐年增加,说明“一带一路”倡议参与国之间贸易关系不断变得更加紧密,“一带一路”倡议提供了更为广泛和自由的全球生产网络,也提供了更加广阔的市场机会。由此,进一步验证本文提出的假设H2,同时假设H4也得到验证。

3.网络中心性分析

中心性研究网络中,如果一个国家在网络中处于中心位置,那么它在整个网络中的影响力就越大。根据网络密度计算过程中构造的Lij矩阵,结合相对度数中心度(Degree Centrality:DC)和相对度数中心势指数(Network Centralization:NC)的计算公式:

由式(3)和式(4)可以计算得到“一带一路”网络中各国的相对度数中心度和各年度的相对度数中心势指数(见表6)。

表6 “一带一路”倡议参与国网络中心性数值

由相对度数中心度的结果可知,中国的相对度数中心度一直是1,处于领先的位置,并且历年都遥遥领先于第二名的韩国和第三名的俄罗斯。对于这一点无须避讳,更高地位所带来的更多责任也是中国需要承担和面对的(裴长洪和刘洪愧,2020)。同时波兰和土耳其的相对度数中心度在逐年提升。值得指出的是,所有国家在网络中的地位都呈现出逐年上升的趋势,这一点可以通过经济互动系数值的变化反映出来。对于波兰和土耳其而言,其在网络中的位置发生了质变,即在网络中与更多国家的系数值超过了设定的中位数的标准,从而引起其数值的变化;印度尼西亚、意大利、韩国和俄罗斯在网络中与各国的系数值均有所增加,产生了量的变化,但是未能引起质的飞跃,因此从相对度数中心度无法看出任何变化。

相对度数中心势指数反映了网络中各国之间的关系变化情况。如果相对度数中心势指数增加,那么就代表网络中各国有向单极化发展的趋势,也就是会表现出强者愈强、弱者愈弱的局面。由分析结果可知,在“一带一路”倡议参与国形成的贸易网络中,相对度数中心势指数一直处于下降的状态,从而表明“一带一路”倡议成功兑现了“加强经济合作,促进共同发展”的承诺,避免了世界走向单极化的危险。多极格局的实质是结构变化,而这一结构变化的核心是“一带一路”倡议,或者说是“去美国中心化”,在全球范围内呈现出层次更丰富而结构趋于松散的状况(崔立如,2016)。“一带一路”倡议在全球“去中心化”的进程中也取得了显著性的效果。

根据网络中心性的分析结果可知,中国一直处于“一带一路”网络的中心位置,同时各国各年度之间的差距在逐渐缩小。当代世界经济的运行,逐渐超越了传统的“中心—外围”模式,正逐渐转变为以中国为中介、联结发达国家与发展中国家的“双环流”体系,其中中国处于核心地带与中间地位,也起到了“结点”作用(刘伟和王文,2019)。正是因为“一带一路”倡议作为国内国际双循环的交汇点,中国在世界经济中的地位得到逐步提升,与此同时,中国也发挥出了“结点”的作用,其他“一带一路”国家和中国之间的差距也在逐渐缩小,中国提供了一个广阔的平台,让其他各国也都参与到了其中,中国自身得到发展的同时也带动了其他国家的发展。由此本文提出的假设H3 和假设H4 得到验证。

4.价值增加值分析

针对价值增值过程的分析,采用如下两种分析思路:

(1)价值增值的地域分解。文章主要探究“一带一路”倡议参与国的价值增值问题,因此参照Timmer 等(2015)的做法,将价值增值分解为:本国价值增值VA_DOM、“一带一路”倡议价值增值VA_OBOR(除自身外的“一带一路”其余国家)和西方工业国家传统全球化价值增值VA_TRG(澳大利亚、德国、日本和美国)。最终得到的结果见表7。

表7 价值增值的地域分解

对比各年度各国在“一带一路”倡议价值增值VA_OBOR 中的占比变化情况可知,各年度中国从“一带一路”倡议所获得的VA_OBOR价值增值占比一直处于7 国最低的位置,一直小于其他国家从中所获得的价值增值占比,并且,随着“一带一路”倡议的提出与实施,中国从“一带一路”倡议中所获得的VA_OBOR 价值增值在逐年减小,而其他各国从“一带一路”倡议所获得的VA_OBOR价值增值均有显著提升。另一方面,中国从“一带一路”倡议获得的区域增值占比的均值也明显小于其他6 个国家。其中韩国从“一带一路”中获得的区域价值增值占比的均值最高,为0.2459,是中国的6 倍多;最小的土耳其也达到了0.0647,接近中国的2倍。因此,从增加值双向流动的角度看,中国对“一带一路”参与各国区域价值增值的贡献大于中国从“一带一路”参与国的索取,也就是中国对“一带一路”参与各国的增加值提升的贡献能力高于中国从其中获取增加值的能力(郑智等,2019)。“一带一路”倡议不同于西方工业国家主导的传统全球化,克服了传统全球化带来的贫富差距和发展陷阱等弊端,体现出“全球化均势发展”的新特征,也是对西方国家“新殖民主义论”“债务陷阱论”等歪曲、抹黑“一带一路”倡议言论的有力回击和事实驳斥。由分析结果可知,中国通过“一带一路”生产网络提供了更高水平的对外开放,为沿线各国提供了广阔的市场机会,“一带一路”沿线各国从中的获益都在逐年上升,中国对“一带一路”沿线各国经济增长不断产生更大的贡献,由此本文提出的假设H1和假设H4都可以得到事实验证。

(2)通过总出口的价值分解反映价值增值的具体来源。参照Koopman 等(2014)对于价值增值的分解过程,可以将总的价值增值分解为如下9部分:

其中:第1 项为直接出口最终品所带来的价值增值;第2项为出口的中间品,进口国使用该中间品用来生产最终品,并在进口国国内被最终消费的部分所带来的价值增值;第3项为出口的中间品,进口国使用该中间品用来生产最终品,并在这两个国家以外的第三国被最终消费的部分所带来的价值增值;第4项为出口的中间品,在别国经过生产加工成为最终品返回国内并被国内所消费部分所带来的价值增值;第5项为出口的中间品,最终又以中间品的形式返回国内部分所带来的价值增值;第6 项为本国生产的中间品出口所带来的重复计算部分;第7 项为最终品出口的外国增加值;第8 项为中间品出口的外国增加值;第9 项为其他国家生产的中间品出口所带来的重复计算部分。各国不同分解项目大小的差异提供了一种衡量各国在全球生产网络中所扮演角色差异的方法。

由表8、表9、表10 可知,西方传统工业国的外国附加值(7+8)在总出口中所占的平均份额仅为7.2613%(2008 年)、7.8775%(2013 年)和8.2699%(2018 年),先出口再返回国内的值为1.8963%(2008 年)、1.7057%(2013 年)和1.7716%(2018年)。“一带一路”倡议参与国的外国附加值(7+8)在总出口中所占的平均份额仅为13.9807%(2008年)、14.8779%(2013 年)和14.6219%(2018 年),先出口再返回国内的值为1.2520%(2008 年)、1.2691%(2013年)和1.1759%(2018年)。

表8 2008年各国出口总值的完全分解 %

表9 2013年各国出口总值的完全分解 %

表10 2018年各国出口总值的完全分解 %

对比表明,“一带一路”倡议参与国的出口总额中,很大一部分为外国的附加值,而西方传统工业国的出口大部分反映了其国内附加值。我们将重复核算份额(4、5、6、7、8、9)分解为两部分:国内增加值通过进口返回国内(4、5、6)和外国增加值(7、8、9),重新计算这两部分占重复核算份额的比值。这两部分数值的变化可以反映出各国在全球生产链中的位置(Koopman et al.,2014)。国内增加值的占比越高,相应的外国增加值占比也就越低,此时表明该国处于全球生产链的头部位置;反之,则表明处于全球生产链的尾部位置。通过分析发现,西方传统工业国的国内增加值通过进口返回国内所占的平均份额仅为13.7916%(2008 年)、12.0608%(2013年)和11.5498%(2018年),外国增加值所占的比例为86.2084%(2008 年)、87.9392%(2013 年)和88.4502%(2018年)。“一带一路”倡议参与国的国内增加值通过进口返回国内所占的平均份额仅为11.7845%(2008年)、12.4459%(2013年)和12.5102%(2018年),外国增加值所占的比例为88.2155%(2008年)、87.5541%(2013 年)和87.4898%(2018 年)。

由分析结果可知,“一带一路”倡议参与国在全球生产链中的位置在不断地提升,并于2013年超过了西方传统工业国家,处于领先位置。经济发展水平滞后与无力参与国际经济合作是互为因果的,“一带一路”倡议的开放性有助于打破这种恶性循环,使得各国在全球价值链中向高端攀升,减少了高附加值中间品的进口,客观上缩短了全球价值链的长度(李向阳,2018)。因此,“一带一路”倡议的顺利实施使得各国都有机会参与到全球贸易中去,同时各国在全球生产链中的位置也在不断提高。“一带一路”倡议实现了更高水平的对外开放,形成了国际合作和竞争的新优势,本文提出的假设H1进一步得到了验证。

同时,必须指出的是,当前“一带一路”倡议中各国参与全球贸易网络越来越密切,在全球生产链中的地位也在不断攀升。但务必要引起注意的是,“一带一路”倡议中各国在全球生产链中依然处于相对较劣势的位置,之所以本文计算得到这样的结果,原因在于本文挑选的“一带一路”7国和非“一带一路”4国都是按照GDP最高的标准来进行选取,但是从世界范围来看,非“一带一路”国家之间的相互差距较小,而“一带一路”国家既有发展水平较高的(本文所选择的的7 个国家),也有经济表现靠后的国家,他们与所选取的7 国存在着很大的差异。因此,虽然“一带一路”倡议已经取得了不菲的成绩,但依然要在人类命运共同体的根本导向下,不断扩大市场规模,促进生产要素的自由流动,为交换和分工创造更大的平台,推动“一带一路”倡议各参与国的进一步发展。

五、结论与建议

本文采用投入产出分析、社会网络分析和价值增值分解等方法,从经济全球化的宏观视角探讨了“一带一路”倡议对于构建人类命运共同体的实施效果,研究发现:第一,“一带一路”倡议实现了更高水平的对外开放,形成国际合作和竞争的新优势。随着“一带一路”倡议的顺利实施,各国均能够参与到全球贸易的网络中去,同时各参与国在全球生产链中的位置也在不断提高。第二,“一带一路”倡议使得中国与世界经济的联系更加紧密。经济互动系数的分析结果深刻地验证了这一点,各国对于中国的经济互动系数呈现出逐年上升的趋势。经济联系更加紧密这一点在网络密度的计算结果中也得到了印证。第三,“一带一路”倡议提升了中国在世界经济中的地位。各国对中国的经济互动系数在逐年提升,同时由网络中心性的计算结果得知,中国始终处于网络的中心位置,在“一带一路”网络中遥遥领先别国。第四,“一带一路”倡议为各国提供了更广阔的市场机会。价值增值分解的结果表明,中国从“一带一路”生产网络中获得的区域价值增值在不断降低,而其他各国从“一带一路”中获得的区域价值增值在逐年增加,并且始终大于中国,中国在“一带一路”生产网络中的贡献大于所得。

当今世界正处于百年未有之大变局,机遇与挑战并存,中国提出并实施的“一带一路”倡议使得沿线各国的经济联系更加紧密,市场机会更加广阔,这是人类经济全球化历史上首次由中国人提出并开展的全球化实践,也是人类命运共同体理念的标志性成果和实践性评判,其实施成效决定着未来世界格局的走向和经济全球化的发展方式。基于研究结果,本文提出如下建议:第一,将“一带一路”倡议作为国内国际双循环相互促进的突破口,依托“一带一路”倡议,不断完善双循环新发展格局,实现更高水平的对外开放。第二,将“一带一路”倡议作为人类命运共同体理念的经济实践和样板工程,重塑全球治理理念和治理机制,推动沿线各国开展政治、经济、人文多层次深入合作,克服传统全球化带来的贫富差距和发展陷阱等弊端。通过“一带一路”倡议的实施,为各国创造密切交往的经济、政治、文化和社会网络,推动全球不同国家和地区的文化相互交融发展,推动各国人民的相互交往与认知、相互开放与包容,将命运共同体和可持续发展的价值理性深入到全球化的脉络中,进一步推动人类走向美好的未来。