一种身高自适应智能体温检测系统

淮旭鸽,庄 未,梁才航,高兴宇,郝卫东,黄 扬

(桂林电子科技大学 机电工程学院,广西 桂林 541004)

2019年12月8日,湖北省武汉市发现第一例新型冠状病毒肺炎患者,随后疫情在全国甚至全世界被发现并快速传播,被WHO定义为国际关注的突发公共卫生事件。自新冠疫情爆发以来,“新冠肺炎”持续对人类健康造成重大危害。发热作为新冠病毒发病的常见现象,各省市在国家卫生健康委员会的指引下建立了比2003年非典时期更加科学、全面的防控体系,单位、社区均设立了体温检测,构建了疫情防控必不可少的第一道防线,“早发现,早诊断,早隔离,早治疗”可以将传染病控制在萌芽状态[1-2]。

由于红外测温技术可快速、无接触地测量出人体的表面温度,具有精度高、成本低、寿命长,使用安全等优点,能够有效避免交叉感染,因而我国在体温筛查过程中大量使用了红外测温仪[3-7]。2003年抗击“非典”期间,我国的红外体温检测仪已取得丰硕的成果,并制定了国家标准GB/T19146—2003《红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件》[8]。

传统的数字化基层疫情防控系统中的体温上报这一环节通常由防疫人员用测温仪测量体温,登记体温,录入表格,上报系统,再由相关人员进行数据分析,最后由决策者做出决策。以上流程在实际操作中直接导致防疫人员对各类人员的体温检测和记录工作量的倍增,还容易出现失误。若简化流程,由住院患者手动填写、上报健康信息,则存在有意或无意误报健康信息的可能,继而降低体温监测在传染病早期发现和预警中的作用。

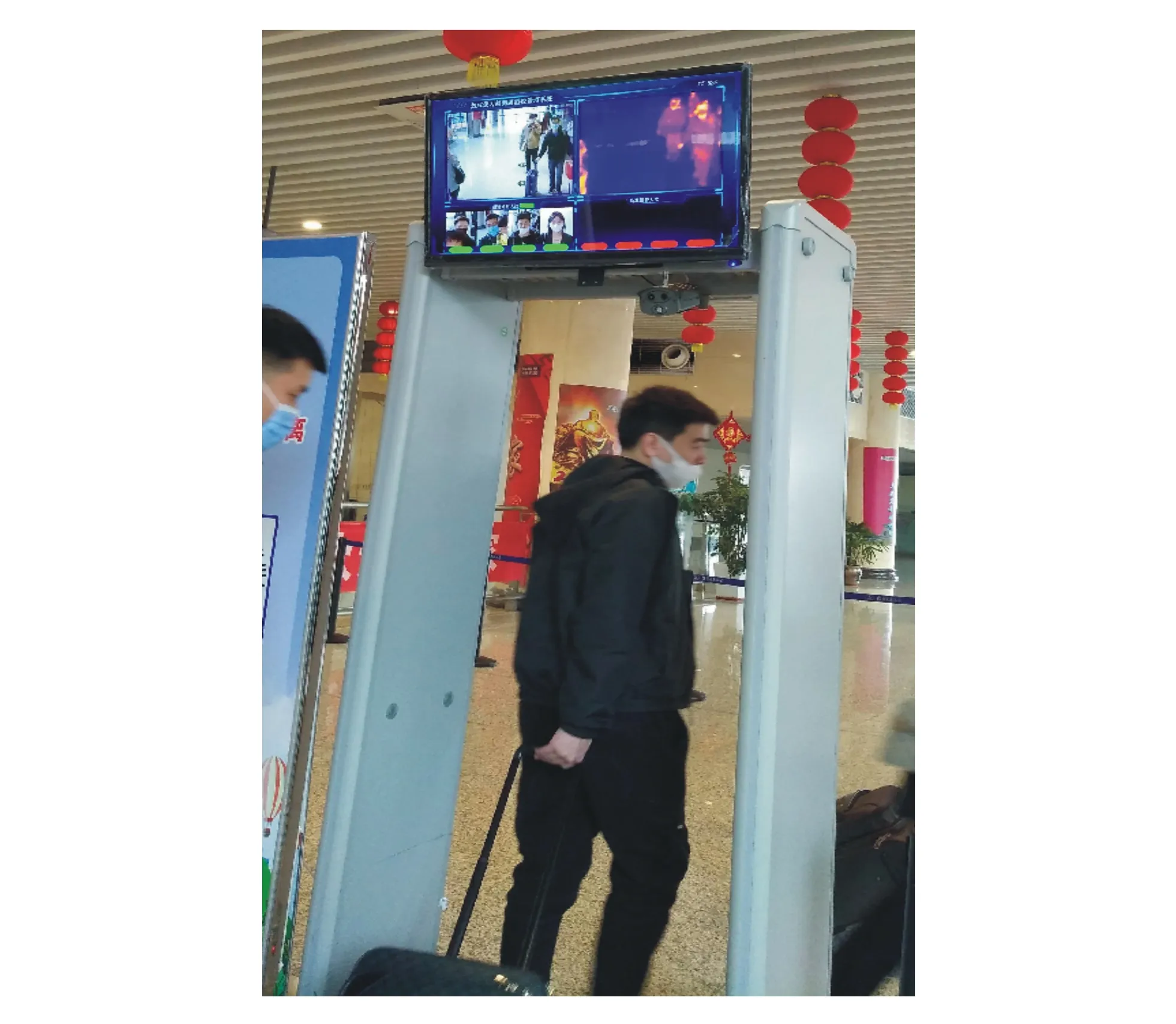

目前,市场上的主流红外测温设备有手持式红外额温枪、立柱式红外体温检测仪、门框式红外体温检测仪及全自动红外热成像体温检测仪等[1],如图1~图4所示。

图1 额温枪

图2 立柱式红外体温检测仪

图3 门框式红外体温检测仪

图4 全自动红外热成像体温检测仪

手持式红外额温枪对小流量人群的体温检测快捷、有效,但对于某些重症疫区的医疗单位、新冠肺炎定点医院及人员密集区域,这种排查方法存在效率低下和交叉感染的缺陷[9]。立柱式红外体温检测仪无法实现对特殊身高人群的体温检测,往往需结合人工使用手持式红外额温枪进行检测。门框式红外体温检测仪和全自动红外热成像体温检测仪虽然可以适应特殊身高人群的体温检测,但在某些重症疫区的医疗单位或新冠肺炎定点医院场合无法对住院患者身份进行准确识别并记录。

综上所述,针对重症疫区的医疗单位或新冠肺炎定点医院工作环境,尚无一套成熟的系统可以实现测温设备与医院信息系统对接,然后对住院患者身份进行准确识别,并实现特殊身高人员的自动化无接触检测,最终将检测的结果进行统计分析和预警上报。

针对以上问题,设计了一种体温智能检测系统(以下简称系统),该系统可以实现测温设备与医院信息系统对接,做到“准确识别身份”、“身高不受限制”、“无接触自动测温”、“高温智能预警并上报”。

1 系统需求分析

基于系统所处的工作环境的特点,并方便准确录入住院患者身份资料和检测数据,本系统需满足如下功能:

1)准确识别住院患者身份;

2)满足不同身高人群的自动化检测要求;

3)实现无接触体温检测;

4)体温检测数据准确可靠,满足医生诊断标准;

5)有人机交互功能。

2 系统整体设计

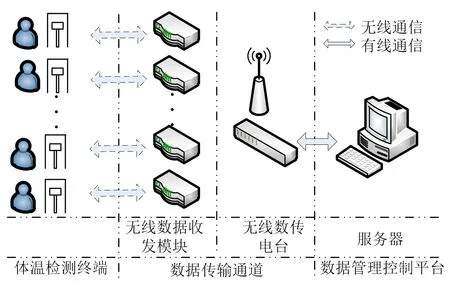

系统采用有线与无线相结合的数据传输方式。图5为系统整体框图,包括体温检测终端、数据传输通道和数据管理控制平台三部分[10]。

图5 智能检测系统整体框图

体温检测终端定点采集数据后,通过无线网络将数据上传至数据传输通道,数据传输通道包括无线收发模块和无线数传电台,由数据传输通道通过有线网络将数据上传至数据管理控制平台,最终由数据管理控制平台对所测身份和体温数据进行分析处理。

系统以每栋住院楼为一个监测单位,每层楼布局一个无线数据收发模块,以无线桥接实现整栋楼的无线信号覆盖。住院患者在病房内自行走到体温监测终端,测得的身份和体温数据经由无线数传电台传输至数据管理控制平台,实现双向通信。数据管理控制平台可以实现对患者身份和体温等相关数据的查看、分析、处理等操作。该平台允许医护人员根据不同类型的患者设置不同的体温监测阈值。当患者体温超过预设阈值,平台会发出报警信号,便于医护人员和患者及时采取相应措施。

3 体温检测终端设计[11]

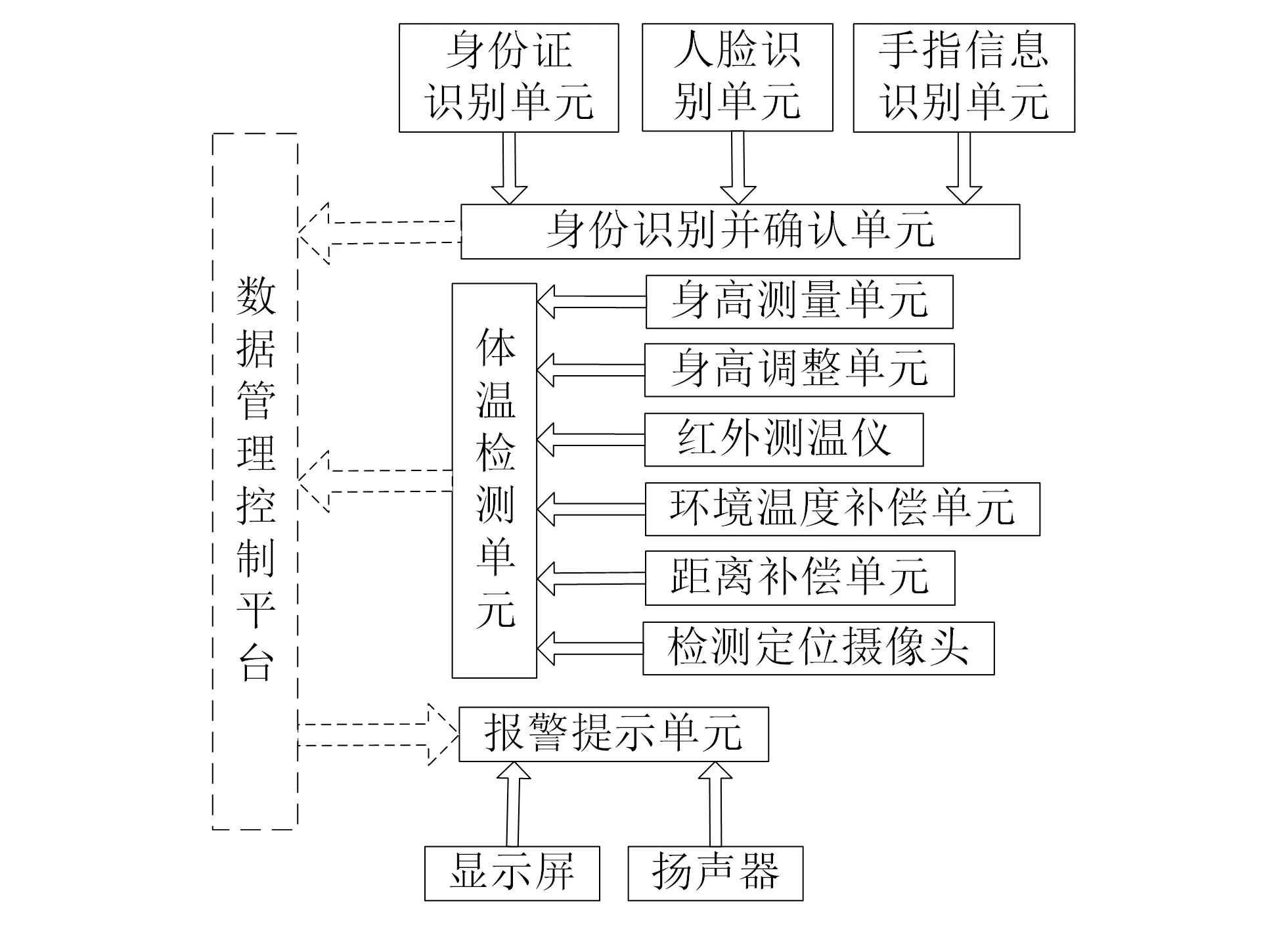

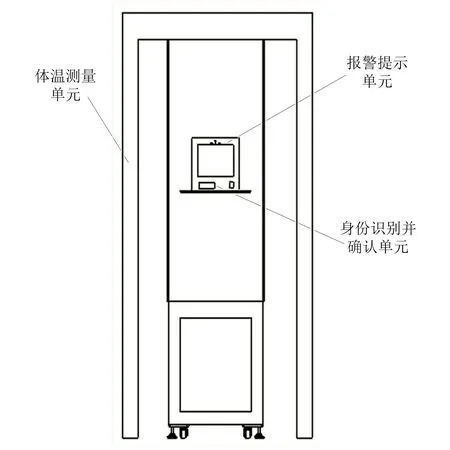

根据功能要求设计的系统体温检测终端为定点识别并采集住院患者数据,如图6所示,系统体温检测终端主要由身份识别并确认单元、体温测量单元和报警提示单元组成。体温检测终端整体外形结构如图7所示。

图6 体温检测终端框图

图7 体温检测终端外形结构

3.1 身份识别并确认单元设计

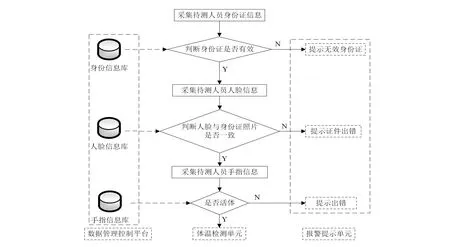

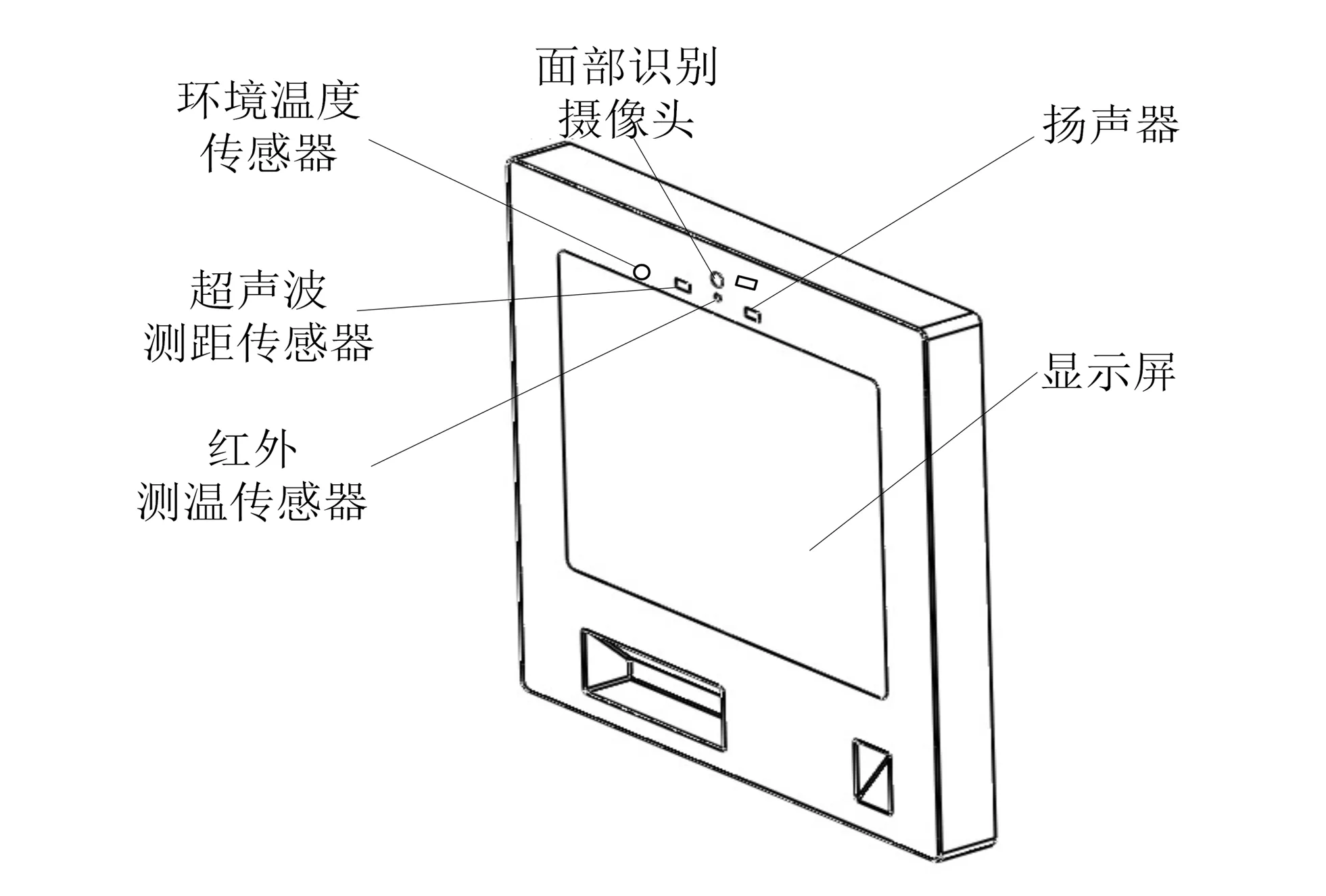

身份识别并确认单元由身份证识别单元、人脸识别单元、手指信息识别单元和LED灯组成,具体流程如图8所示。

图8 身份识别并确认单元流程

当住院患者进行体温检测前,首先使用身份证识别模块读取身份证号,通过身份证号码比对身份信息数据库里是否有此号码,若无,则在系统中录入此号码,并采集人脸信息和手指信息入库;若有,则进一步采集人脸信息和手指信息,其中人脸信息通过面部识别摄像头采集,手指信息通过手指信息识别模块采集。程序将采集到的人脸信息和手指信息分别与人脸信息数据库和手指信息数据库中提取该的身份证号对应的照片信息和手指信息进行比对。2种核验相结合可做到准确核验住院患者的身份[12-14]。若2种核验信息不一致,则通过扬声器和显示屏对话框发出提示信息,若一致,则进入体温检测环节。身份识别并确认单元外观结构如图9所示。

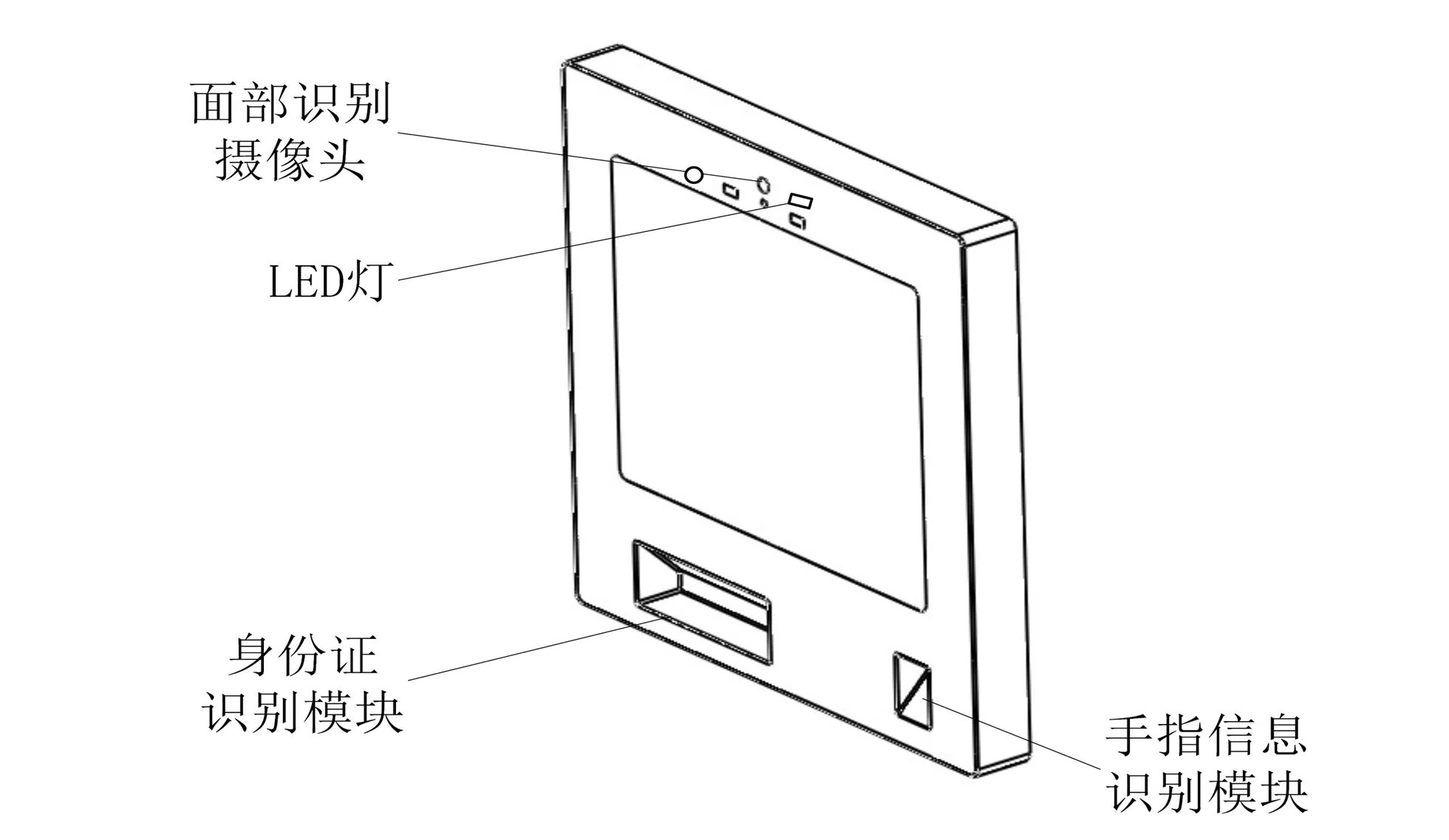

图9 身份识别并确认单元

3.2 体温检测单元设计

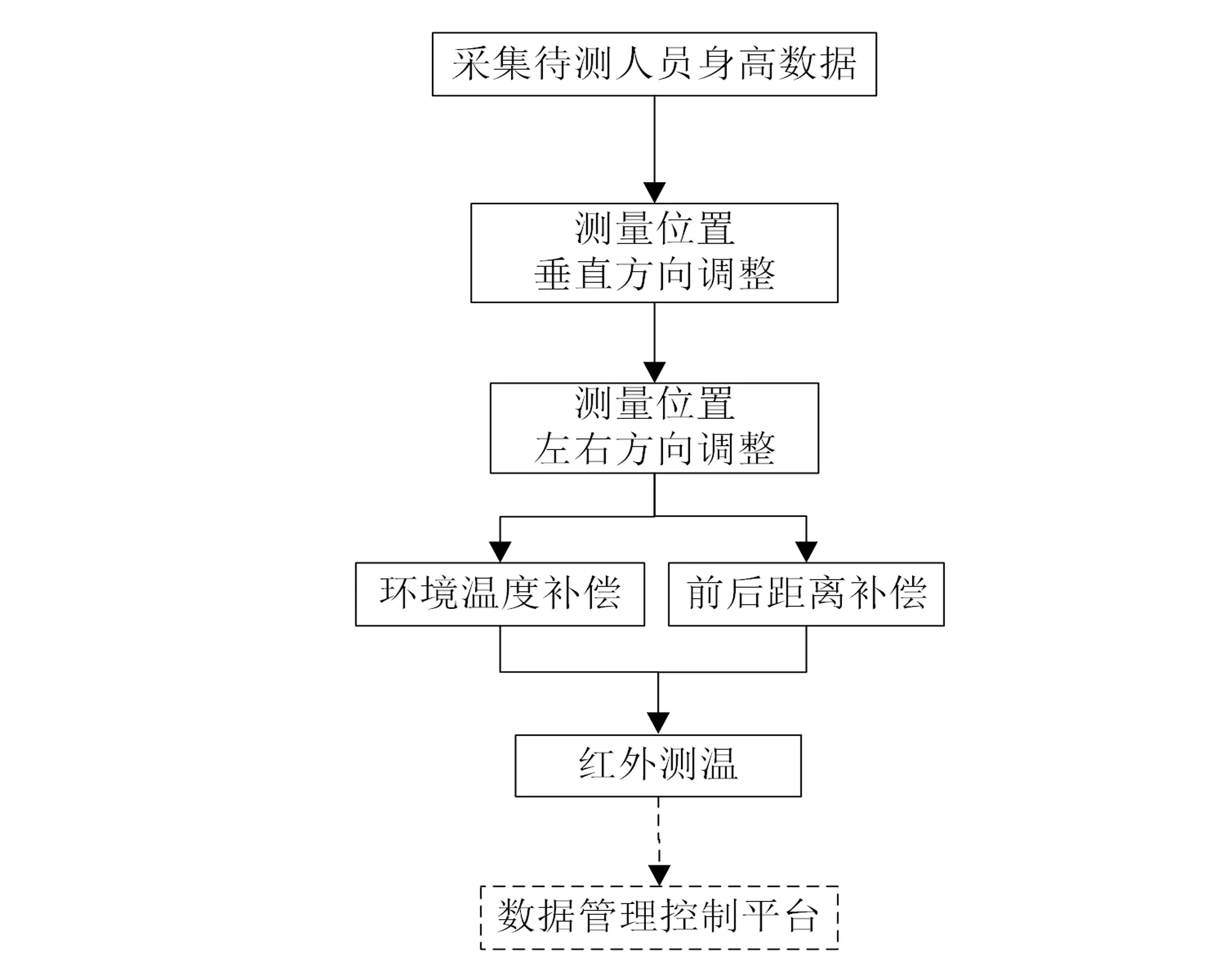

体温检测单元包括身高测量单元、测温平台高度调整单元、红外测温仪、环境温度补偿单元、距离补偿单元和面部识别摄像头六部分。体温检测单元具体流程如图10所示。

图10 体温检测单元流程

住院患者身份确认后,身高测量单元采集住院患者身高数据;根据所得数据,测温平台高度调整单元初步调整红外测温传感器垂直方向的高度,然后根据面部识别摄像头信息语音和图像结合提醒住院患者左右调整位置,并再次微调垂直方向的高度,使得红外测温传感器对准额头正中位置;环境温度补偿单元通过环境温度传感器采集环境温度;距离补偿单元通过测距传感器采集住院患者额头的前后距离,分别进行补偿后,进行体温测量,将所测结果传递给数据管理控制平台。

3.2.1 身高测量单元

目前可实现身高测量的方法有多种,如超声波测距、激光雷达测距、红外测距和基于图像/视频的测距等。根据工作环境的特点,本方案采用超声波测距原理测量人体身高,也就是传感器通过声波的波长和发射声波及接收到的返回声波的时间差确定人体身高。在传感器发送脉冲的同时,接收器的计时器启动并计数,直到传感器接收反射回波后,计数停止,从而测算出测量仪与头顶之间的距离,即人体的身高[15-16]。身高测量单元如图11所示。

图11 身高测量单元

3.2.2 测温平台高度调整单元设计

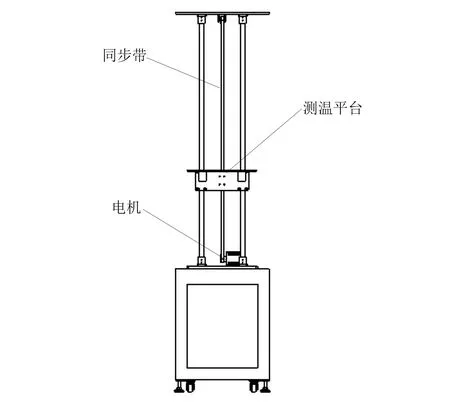

测温平台高度调整单元根据身高测量单元提供的身高数据初步将装有红外测温传感器的测温平台高度自动调整到住院患者的面部位置,方便下一步进行无接触体温测量。测温平台高度调整单元结构如图12所示。

图12 测温平台高度调整单元结构

测温平台高度调整单元采用电机作为驱动动力,传动方式是同步带传动,同时利用同步轮的直径比进行减速。启动电机,利用分布在传动带内表面上的等距横向齿与带轮上的相应齿槽进行啮合来传递运动,同步带将电机的动力和转矩传递到安装有体温检测单元的升降平台上。升降台通过上下直线运动调整测温平台的高度,以适应不同身高人群的检测要求,其升降速度可达40~50 mm/s,能够测量的上、下极限高度分别为2 300、700 mm。

3.2.3 体温检测单元结构设计

当住院患者进行体温检测时,程序根据面部识别摄像头采集到的人脸信息确定住院患者额头的准确高度,再次微调测温平台高度调整单元,使得红外测温传感器对准额头正中位置进行体温测量。

测温平台如图13所示。测温平台正面装有包含触摸效果良好的13.3英寸高清电容显示屏,显示屏上部有超声波测距传感器、环境温度传感器、红外测温传感器、扬声器、面部识别摄像头等。显示屏下部为身份证识别、手指信息识别等模块。显示屏分辨率为1 920像素×1 080像素,摄像设备为200万像素高清宽动态摄像头,具备防伪功能,可有效规避照片、视频等作假行为[12]。

图13 测温平台

3.2.4 温度补偿设计

由于红外测温是非接触式,会存在各种误差。影响误差的因素很多,除了仪器本身的因素外,还包括辐射率、测量距离、目标尺寸、响应时间、环境温度和大气吸收等[17]。本系统中,人体的额头裸露在室内环境下,影响测量结果最大的因素是测量距离,其次是环境温度,最后是发射率[18]。

本系统采用渡越时间法进行超声波测距,并结合算法及语音与文字提示实现人机互动,确保测量位置保持在额头中间。

鉴于系统的工作环境在室内,主要考虑环境温度对红外温度传感器的影响。除了在传感器内部采用神经网络算法进行温度补偿外,还可以在传感器外部加入铝罐,将传感器套入铝罐后,当传感器由于某种原因触碰到其他物体时,不至于导致传感器自身壳体温度发生突变,从而达到稳定的效果[19]。

另外,通过向红外温度传感器写入被测目标的实际发射率来进行发射率的修正补偿[20-21]。

3.3 报警提示单元设计

报警提示单元硬件主要由扬声器和显示屏组成,用于将数据管理控制平台分析所得结果进行人机互动输出显示,主要包括无效身份证提示、证件出错提示、手指信息识别出错提示、测温区域调整提示和体温超出阈值提示等。

4 数据管理控制平台设计

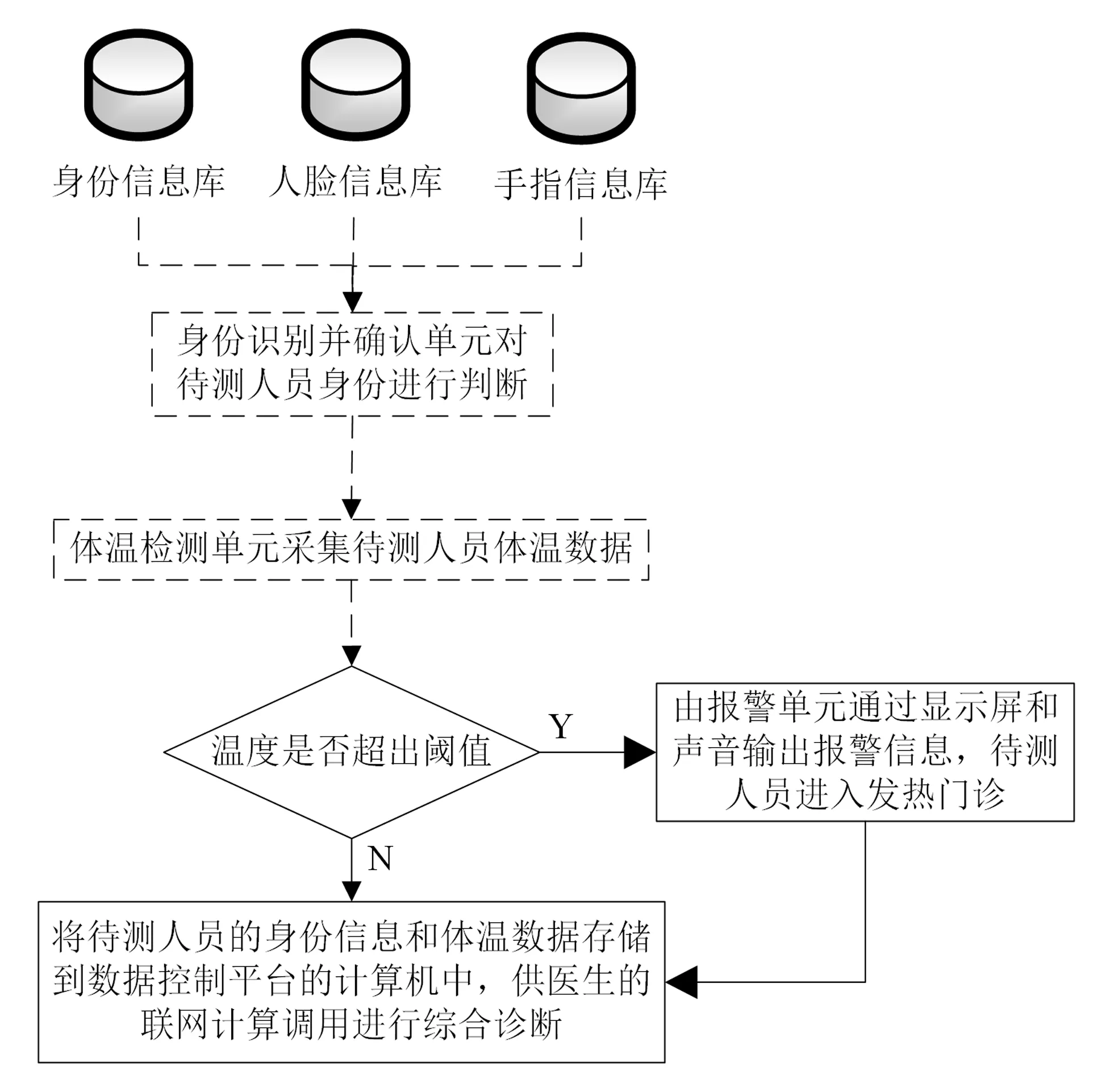

数据管理控制平台除了用于保存用户基本信息(主要包括身份证、面部和手指等信息)、体温数据、测温时间等基本信息外,还需要给身份识别并确认单元提供调用数据功能,并对体温检测单元所采集的体温数据进行分析,最后向报警提示单元发送报警提示指令。该平台的硬件主要是作为服务器的台式计算机。台式计算机联入医院局域网后,每个医生的联网计算机均可实时查看住院患者的体温检测数据,便于及时发现异常情况。图14为数据管理控制平台的工作流程。

图14 数据管理控制平台工作流程

5 数据传输通道设计

数据传输通道主要包括大功率无线数传电台和集成到体温检测终端内的无线数据收发模块。数据管理控制平台的台式计算机通过RS232/RS485接口从无线数传电台获取所有住院患者体温数据,无线数传电台与无线数据收发模块之间进行点对点数据传输,接收体温检测终端发送的数据信息。各体温检测终端的无线数据收发模块相互之间不进行数据交互。

考虑到无线传输受墙体等障碍物的影响,选用穿透能力强的频段信道传输,如较常见的170或433 MHz[22]。

6 系统应用

6.1 系统应用范围

该系统主要用于重大疫情流行期间的体温监测,尤其是类似方舱医院的大量病人集中场所,也可作为普通医院住院患者的日常体温检测。

6.2 系统应用方法

1)系统架设部署。以医疗机构为单位配备一套智能体温检测系统,包括无线数传电台1个、体温监测终端若干个、作为服务器的台式计算机1个。

2)建立身份证、面部识别和手指信息数据库。通过管理控制平台的服务器和身份证识别设备、面部识别摄像头和指纹采集器采集相关人员的基本信息,形成对应的数据库。

3)体温检测终端的使用。体温检测终端先通过无线数据收发模块调用身份证、面部识别和手指信息数据库匹配住院患者信息,确认身份,再测量住院患者身高,根据身高数据调整测温平台,使红外传感器对准住院患者额头正中来测量体温,最后将所得体温数据无线传输到数据管理控制平台。

4)数据管理控制平台进行数据统计分析和预警。体温检测终端传输的数据信息到达数据管理控制平台后,以身份信息为单位形成体温数据库,包括人员姓名、时间及其对应的体温等。相关程序实时对体温数据进行统计分析和预警。

6.3 系统的功能特点

1)数据真实可靠。住院患者以人证合一双重确认的方式进行体温采集,可以杜绝漏测、误测和数据造假行为,确保数据的真实性。

2)住院患者身高不受限制。通过专用模块上下调整红外传感器,可以满足坐轮椅或者特殊身高人员的检测需求,避免特殊人群进医院检测的尴尬不便。

3)安全性能好。体温监测终端采用红外体温检测的方式,非直接接触,避免了传统接触式测量体温造成的病毒交叉传播渠道,同时可以避免水银体温计一用一消毒的繁琐过程和摔碎后污染环境的风险,确保安全。

4)体温检测准确性高。温度补偿单元和距离补偿单元可以使得测量的体温满足医生诊断的标准。

7 结束语

以新冠肺炎这一类传染病的早期控制手段——体温检测为背景,设计了一种不限制身高,身份能准确识别,智能无接触,自动化的体温检测系统。该系统的人体测温方式自动化程度较高,可以实现无人值守,适用于医疗系统、学校、部队等需要准确识别患者身份且无接触采集体温的场所,可以提高工作人员的工作效率,降低工作人员与病人直接接触的时间,减小被感染概率。

虽然本系统在设计过程中尽可能地采取了无接触技术,但限于各种现实技术条件的限制,身份识别并确认环节仍存在住院患者之间交叉感染的风险,后续将作进一步研究。