女性不孕症患者及其配偶二元应对现状分析

胡舒楠,李海红,张 萍,韩叶芬*

(1.广西中医药大学附属瑞康医院妇科,广西 南宁 530000;2.广西中医药大学护理学院,广西 南宁 530200)

2015年,WHO承认不孕症是一个全球性的健康问题,把建立普遍生殖保健服务作为联合国千年发展目标之一[1]。随着环境污染的发生、生育观念的变化、生育年龄的推迟以及不良生活方式的影响,女性不孕症的患病率正以惊人的速度增长,全世界约有4 800万妇女受到影响[2-3]。不孕是夫妻应共同面对的生活事件,2015年欧洲人类生殖与胚胎学会在不孕患者和接受辅助生殖技术患者的常规社会心理护理指南中指出患者不孕困扰程度与患者伴侣对不孕的应对方式有关[4]。二元应对即指夫妻双方应对共同压力的行为,由Bodenmann基于系统-交易模型提出[5]。二元应对理论在国外研究中较为成熟,研究人群以乳腺癌、前列腺癌、不孕不育等患者及配偶[6],但在国内处于起步阶段,对癌症患者[7]、妊娠并发症患者[8]、慢病患者及其配偶[9-10]中进行相关研究,但对女性不孕症患者及其配偶的研究甚少,本研究将结合我国国情,对女性不孕症患者及其配偶的二元应对现状进行分析,从而为二元应对在不孕症中的应用提供理论基础。

1 资料与方法

1.1一般资料 采用便利抽样法,选取2020年1—10月在广西中医药大学附属医院就诊的女性不孕症患者及其配偶作为研究对象。纳入标准:①符合2019年中国人民共和国卫生行业标准不孕症诊断[11];②年龄20~45岁的已婚育龄期女性及其配偶;③患者与配偶均为初婚并共同生活;④自愿参与调查者。排除标准:①女性不孕症患者及其配偶一方或双方合并有严重躯体疾病、精神疾病、生殖器发育异常者;②女性不孕症患者及其配偶一方或双方存在智力、听力缺陷,不能理解问卷内容或不能回答问题者。按上述标准共纳入195对不孕症患者及配偶。

1.2 研究工具

1.2.1一般情况 调查问卷根据查阅文献、专科医生咨询、小组讨论自制问卷,问卷分为女性人口统计学资料、男性人口统计学资料、不孕资料3个部分;人口统计学资料包括年龄、职业、文化程度、居住地、月收入、结婚时限、有无子女等;不孕资料包括不孕类型、不孕原因、确诊不孕时间、治疗时间、治疗阶段、治疗费用支付方式等。

1.2.2中文版夫妻支持应对量表(dyadic coping inventory,DCI) Xu等[12]于2016年将Bodenmann[5]根据系统-交易模型开发的DCI量表进行跨文化调适,中文版DCI符合跨文化和跨性别(中国男性和女性)的结构,可用于衡量中国夫妻面对共同压力因素时的应对行为,量表包含6个维度(压力沟通、积极应对、代办应对、消极应对、共同应对、应对质量评价维度),共37项条目;采用Likert 5级评分,消极支持应对的条目为反向计分,第36、37条目属于评估项目,不纳入总分计算;量表总得分<111分表示二元应对水平低于平均水平;总得分在111~145分之间表明二元应对水平在正常范围内;总得分>145分则为高于平均水平。Cronbach′s α系数0.51~0.80。

1.3调查方法 经医院相关部门批准,由研究者在规定场所对符合纳入标准的研究对象进行问卷调查。告知研究目的及参与方法,取得研究对象知情同意后采用统一规范指导用语,患者与配偶分别独立填写问卷,问卷当场检查并核实病历后回收。共向195对配偶进行调查,获得188对有效研究对象资料,有效回收率为96.4%。

1.4统计学方法 应用SPSS25.0统计软件处理数据。通过偏度值与峰度值判别计量资料是否符合正态分布,比较采用t检验、单因素方差分析、非参数秩和检验,影响因素确定采用多重线性回归分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1患者及配偶二元应对得分 患者二元应对得分为(117.85±13.47)分,配偶二元应对得分为(118.15±12.22)分,均处于正常偏低水平。患者与配偶自身压力沟通、感知压力沟通、自身代办支持应对、感知代办支持应对、自身消极支持应对、感知消极支持差异有统计学意义(P<0.05)。患者与配偶自身积极支持应对、感知积极支持应对、共同支持应对及应对评价差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 女性不孕症患者及配偶二元应对各维度得分比较Table 1 Comparison of the dyadic coping scores of each dimension of dual coping in female infertility patients and their spouses 分)

2.2不同指标女性不孕症患者及配偶二元应对得分比较 不同居住地、结婚年限、文化程度、职业、平均月收入、独生子女、不孕时间患者二元应对得分差异有统计学意义(P<0.05);不同居住地、结婚年限、文化程度、职业、月平均收入配偶二元应对得分差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 不同指标女性不孕症患者及配偶二元应对得分比较Table 2 Comparison of dyadic coping scores between female infertility patients and their spouses with different indicators 分)

表2 (续)

2.3女性不孕症患者二元应对水平影响因素分析结果 在以不孕症患者二元应对得分为因变量,以居住地、结婚年限、文化程度、职业、月平均收入、是否是独生子女、不孕时长为自变量,构建多重线性回归模型,结果显示,文化程度、月平均收入是患者二元应对得分的影响因素,共同解释方程总变异的33.7%,回归模型解释度尚可,总体检验性差异有统计学意义(F=5.820,P<0.001)。见表3,4。

表3 多因素分析变量赋值方式Table 3 Multivariate analysis of variable assignment method

表4 女性不孕症患者二元应对水平多重线性回归分析结果Table 4 Results of multiple stepwise regression analysis of dyadic coping levels in female infertility patients

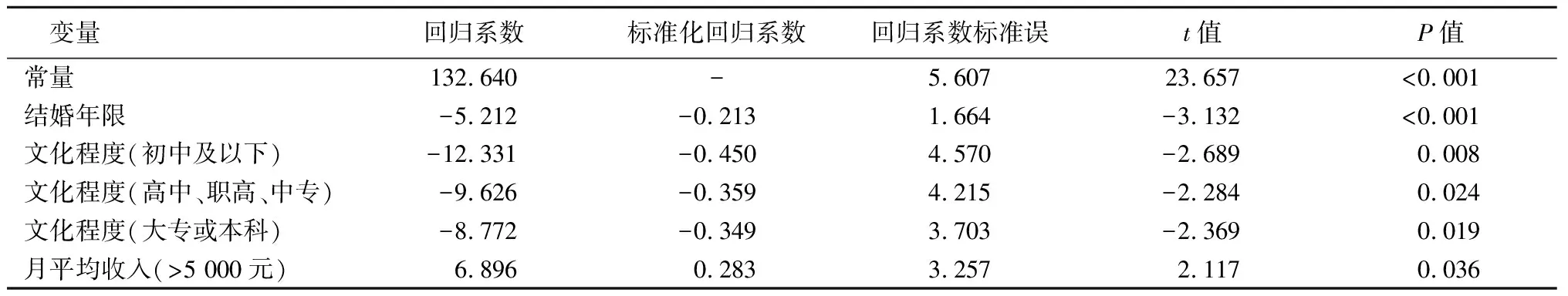

2.4女性不孕症患者配偶二元应对水平影响因素分析结果 以配偶二元应对得分为因变量,以居住地、结婚年限、文化程度、职业、月平均收入、是否是独生子女为自变量,构建多重线性回归模型,结果显示, 结婚年限、文化程度、月平均收入是配偶二元应对得分的影响因素,共同解释方程总变异的28.8%;回归模型总体检验性差异有统计学意义(F=5.902,P<0.001)。见表5。

表5 配偶二元应对水平多重线性回归分析结果Table 5 Results of multiple stepwise regression analysis of dyadic coping levels in spouses

3 讨 论

3.1不孕症患者与配偶应对策略具有差异,二元应对水平有待提高 本研究结果显示,患者与配偶二元应对得分均处于正常偏低,低于我国中青年淋巴瘤患者得分[13]。本研究发现患者自我压力沟通、感知压力沟通、自我消极支持应对、感知消极支持应对和感知代办支持应对显著高于配偶,患者自身代办支持应对显著低于配偶。不孕症患者压力沟通行为及感知多于配偶,这与Molgora等[14]研究结果相似。在夫妻关系中,人们通常认为男性配偶是更坚强的一方,在遭遇逆境时男性配偶会抑制自己的情绪[15]。配偶通常在治疗期间扮演支持性伴侣的角色[16],由于患者的生活主题是疾病治疗,在治疗过程中由于身体不便,更多的社会角色功能和任务,如照顾父母、承担家务和经济开支等需部分或全部委托于配偶完成,因此患者代办支持应对低于配偶,而感知代办支持应对高于配偶。

有研究指出,不孕时间对不孕症患者心理健康具有调节作用[17],较长的治疗过程和治疗结果的未知性都易增加患者负性情绪,由于男性配偶需承担的任务和压力增多,可能会使男性配偶感到疲惫、抱怨。女性对夫妻关系更加重视,使得他们对配偶提供的积极或消极支持应对更加敏感,并且不孕症治疗过程中的痛苦会对日常生活造成影响,如果双方没有良好沟通时,其中一方可能将另一方愤怒或悲伤的言语或行为认为是对自己的责备。此外,Bodenmann等[18]发现二元支持应对策略存在的性别差异,发现支持应对策略受压力水平的调节,压力水平越高,应对策略性别差异越大。提示研究人员可通过培训沟通技巧、增强双方二元应对资源使双方通过理解自身和对方的压力情绪反应来认识自身和伴侣功能。

3.2不孕症患者及配偶二元应对水平的影响因素

3.2.1结婚时限 结婚时限越长不孕症患者及配偶二元应对水平越低。在调查时发现,结婚年限较短的不孕夫妇会较多的表达自身对不孕的情绪,并积极寻求解决办法;结婚时间较长的不孕夫妇可能因生育问题争吵,更易产生消极应对行为如抱怨、哭泣、消沉等,因此配偶更易感知到患者更多的消极应对行为,影响其二元应对水平。

3.2.2文化程度 不孕症患者与配偶二元应对得分水平皆受自身文化水平的影响。研究提出,不同文化背景影响夫妻间的情感表露和情绪表达,也会影响患者疾病体验及应对策略的选择。不孕症患者对母亲角色有高度的期望,确诊不孕症后患者认为自身女性特征有所缺失,无法履行自身个人和社会角色,内心会感到悲伤和自责,在面临不孕时,夫妻双方通过言语表达的形式向配偶披露自身情绪与想法,以期能够获得对方的支持,文化程度越高可能更能准确表述自身情感,更容易获得对方支持,可能由此影响其二元应对水平。

3.2.3经济收入 结果显示,不孕症患者、配偶经济收入水平对其自身二元应对得分水平有正向作用,不孕症治疗周期长,治疗费用较高。有研究表示,与女性相比,经济压力对男性配偶的应对行为更具有预测作用,经济压力越大男性积极应对行为越少。收入越高,患者及配偶可选择的治疗方式越多,获得子女的机会越大,可能因此感受到双方的积极行为更多,二元应对水平相对更高。

本研究受时间限制,样本量较小,导致研究纳入人群代表性偏低,后续研究应选择多中心、多地区大样本量验证不孕症患者与配偶二元应对现状;由于二元应对相关研究在我国处于起步阶段,尤其在不孕症中的研究报道甚少,后续可结合质性研究,深入探究不孕症患者及配偶二元应对策略存在的问题,并结合我国文化背景探索提高不孕症患者及配偶二元应对水平的干预模式。