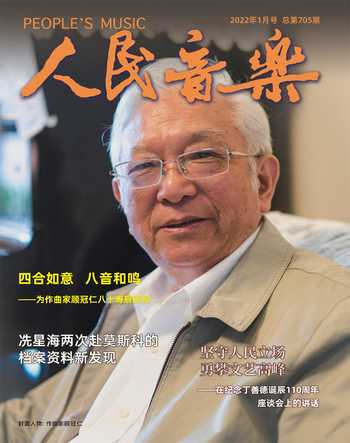

四合如意 八音和鸣

题记

顾冠仁出生于1942年1月1日,2022年元旦正是他的八十寿辰。我这篇文章的标题取自他改编和创作的两部作品,展现了顾冠仁的家国之思和音乐之梦,大致可以概括作曲家终身追求的创作意向,也算是为老友祝寿的文礼!

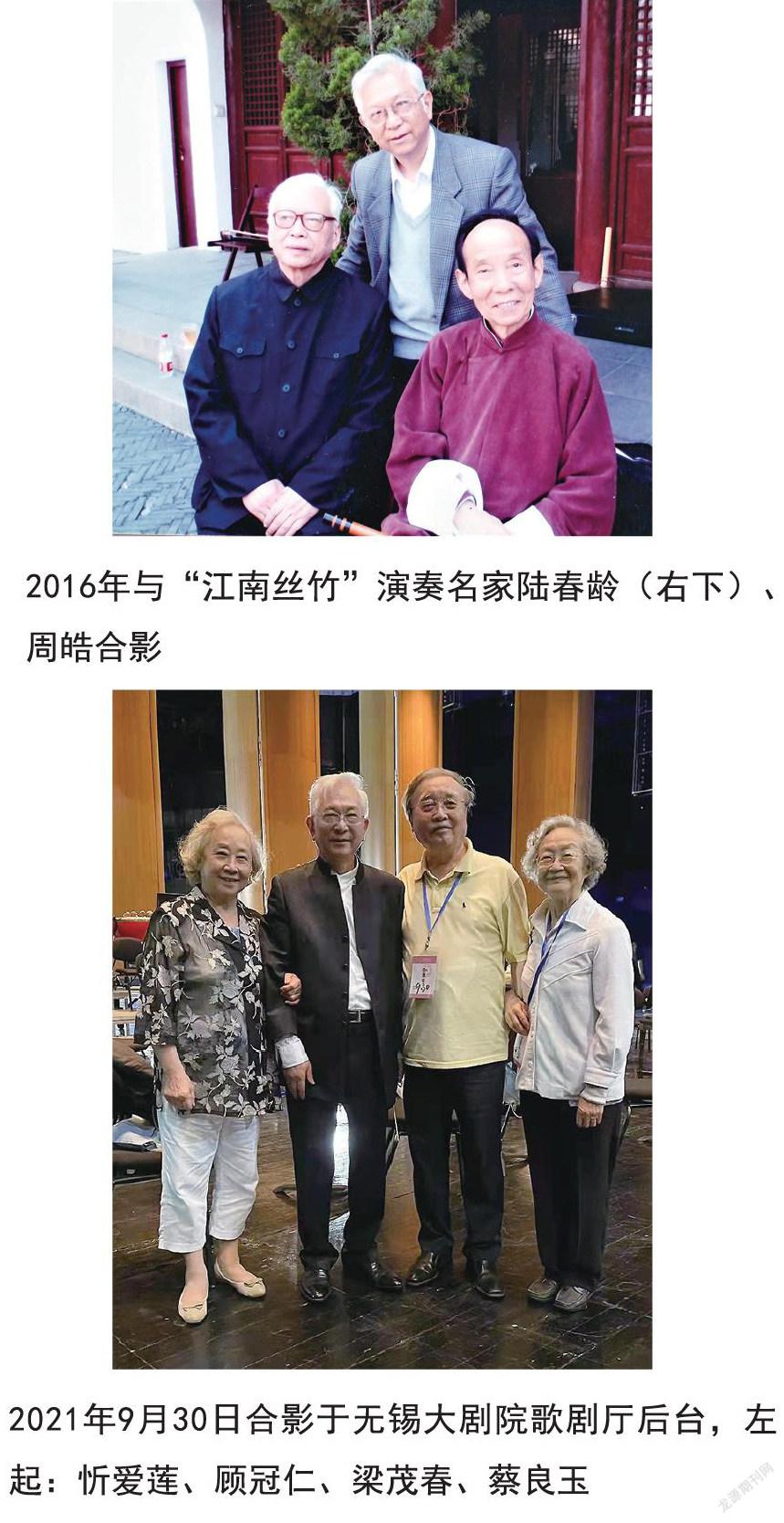

我和顾冠仁相识于1997年2月,“香港中乐团”举办“中乐发展国际研讨会”,我俩分别从北京、上海应邀赴港。他时任上海民族乐团的艺术总监,创作正十分活跃多产。会议期间,我就他的《京调》《花木兰》《驼铃响叮当》等作品的创作情况,做了“口述史”式的采访。由于可以用上海话交流,因而感到格外的亲切。2021年4月,北京“刘德海逝世一周年纪念研讨会”上再次相聚,交谈中方知我们的祖籍都是江苏海门县,冠仁是江北二康镇人,我是四甲坝人,两人老家直线相距只有三十来里。苏北海门当年是极其贫穷的僻壤,真的是“老乡见老乡,两眼泪汪汪。都为蓬蒿仔,相聚话凄凉”。回忆起几十年来各自走过的艺术历程,都有无限的感慨!

在20世纪二三十年代,一种新型的民族乐队开始逐渐在中国发展成长起来。新中国成立后,它更是蓬勃发展——全国各地都建立起了中大型的民族乐队,在重要的国家庆典仪式、民众的广场演奏以及出国访问演出中都离不开它的存在,这就是“中国民族管弦乐队”。顾冠仁的音乐创作是从1959年他18岁时起步的,至今已六十多年。他的音乐体裁十分丰富,既有民族器乐独奏曲,又有民族管弦乐作品,还有声乐作品和为京、昆、沪剧等戏曲的创作,其中尤以民族管弦乐最具代表性。本文便集中探讨他在这一领域对中国当代音乐做出的重要贡献。

一、令人惊艳的起步期(1959—1963)

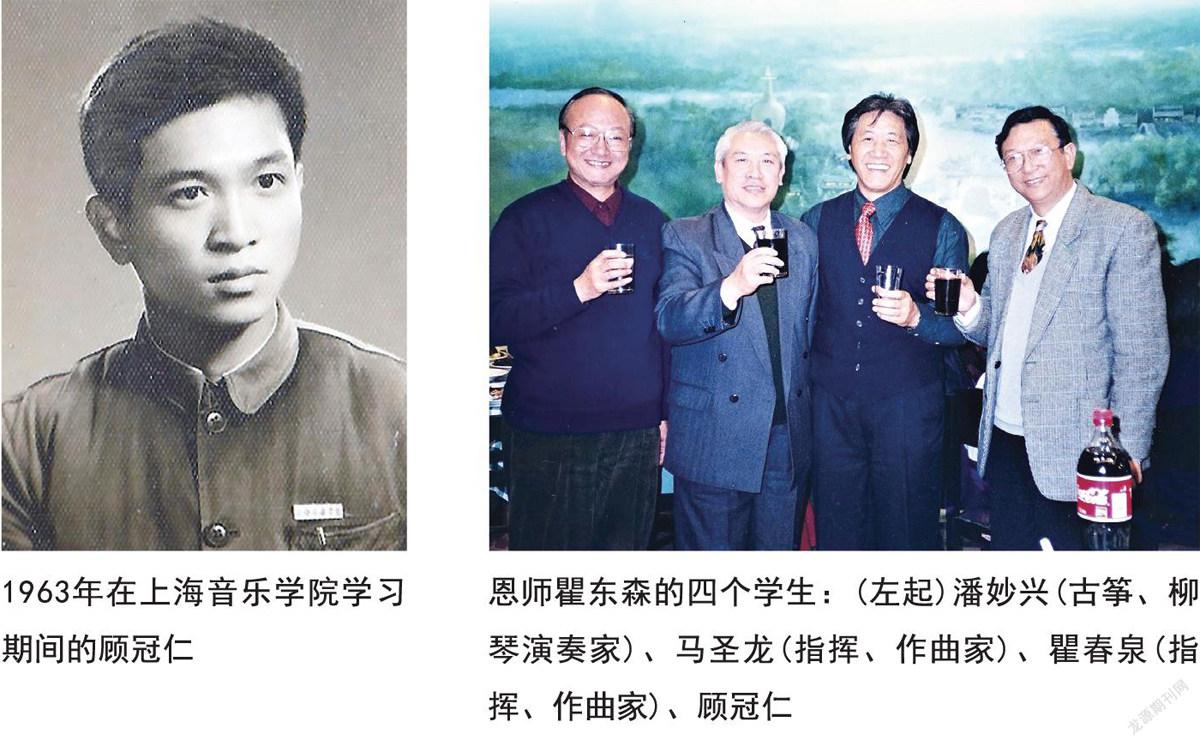

顾冠仁是1949年离开海门到上海的。此前他的父亲先到上海“打工”,后来成了小职员,母亲是纺织工人,他们都不懂音乐。引导顾冠仁走上音乐之路的是隔壁邻居瞿东森老师。瞿师傅虽是位汽车司机,但擅长演奏笛子、琵琶、二胡,在“江南丝竹”界小有名气。解放后,他一直担任上海沪剧团乐队演奏员。瞿老师发现顾冠仁在学习琵琶方面很有才气,便通过“口传心授”的方法让他接触了大量传统琵琶曲和江南丝竹乐曲。民族音乐的基因由此深深溶进了顾冠仁的血液,为他后来的创作提供了源源不断的养分。可以说:顾冠仁是“从江南丝竹中走出来的音乐家”。

除了顾冠仁,瞿东森的学生还有马圣龙、瞿春泉(他的儿子)、潘妙兴等,后来这四人都考进了上海民族乐团,成为各有专长的音乐家和乐团骨干。

顾冠仁16岁时考入上海民族乐团任琵琶演奏员。在这个编制完备、训练有素的专业乐团里,他接触到更多优秀的民族管弦乐作品,丰富的乐队效果及多声部的配器色彩深深地吸引了他,让他对民乐创作产生了浓厚的兴趣。1959年,顾冠仁与马圣龙合作谱写了民族管弦乐合奏曲《东海渔歌》:1960年以京剧西皮流水板为素材创作了小型合奏《京调》:19 61年将江南丝竹名曲《三六》改编为弹拨乐合奏,并将《弹词三六》的旋律因素揉了进来,使传统《三六》获得了新的面貌。这三首作品均完成于17—19歲之间,顾冠仁当时还没有学过作曲,完全凭着自己的灵气进行创作。虽是新声初试,小荷露角,由于作品适应了时代需要和人们新的审美变化,因此一问世便广为传播,深受听众喜爱。

当时中国民族管弦乐队正处于蓬勃发展的初期,重点探索着“民族管弦乐队如何表现新的生活”和“传统乐器如何适应新时代人们的需要”这类重大问题,并涌现出《翻身的日子》(1953,朱践耳曲),《花好月圆》(1956,黄贻钧原曲、彭修文改编),《喜洋洋》(1958,刘明源曲),吹管乐协奏曲《秦香莲》(1959,彭修文执笔),《青年协奏曲》(热瓦普独奏,新疆民族乐队协奏曲,1963,金湘曲)等一批优秀作品。顾冠仁的这几首初创之作,竟然也能够像“初生牛犊”一样堂而皇之地侧身其间!

正是这几首作品改变了顾冠仁的生命走向。1961年,主持上海民族乐团工作的何无奇副团长慧眼识才,认准了这个年轻人能够为民族器乐谱写出优秀的作品,便力主将顾冠仁从乐队中抽调到乐团的“创作组”,并由乐团出资,为他安排钢琴、作曲老师以及到上海音乐学院听课的事宜。顾冠仁从此正式步入专业作曲的学习阶段。此后四年多的时间,他跟随黎英海、刘福安先生学习作曲、和声、复调,随肖黄先生学习旋律写作,随钱仁康先生学习曲式与作品分析,随施泳康先生学习管弦乐配器法,随杨嘉仁先生学习指挥。这几年的专业学习为顾冠仁以后的创作发展打下了坚实的基础。

精彩绝伦的“新声初展”之后是一个长达十多年的创作沉寂期。1965年,顾冠仁从“上音”学成回到乐团不久,上海民族乐团便惨遭解散。当时主流的观点认为,民族乐器音色粗糙刺耳,音域较窄,还需要好好改良,因此全国绝大多数民族乐团均遭受这样的厄运。顾冠仁1969年暂调上海沪剧团工作,1970—1978年又调到上海京剧团搞创作。天道酬勤,虽然无法进行创作,顾冠仁却利用这难得的机会学习了戏曲音乐,并认真研读了中国古典诗词,从而为他之后创作喷发做了精神上和学术上的准备。

二、激情喷发的丰收期(1979—2002)

1978年上海民族乐团复团,顾冠仁重新回到乐团工作。此时的中国开始实行“思想解放,改革开放”路线,音乐创作的春天来到了。沉寂了十多年的创作热情喷薄而出,顾冠仁在1979年即谱写了两首重要的作品:琵琶协奏曲《花木兰》和民族管弦乐《春天》组曲。

琵琶协奏曲《花木兰》是中国第一首琵琶和民族管弦乐队的协奏曲。从小学习琵琶的作曲家充分发挥了自己的强项,将传统琵琶的“文曲”“武曲”结合在一起,塑造出一个古代女英雄花木兰的美丽而崇高的形象,热情歌颂了民族英雄气概,成功地为琵琶谱写了一首具有里程碑意义的作品。

民族管弦乐《春天》组曲由《杜鹃花开》《骏马奔驰》《苗岭春早》《水乡绿野》和《天山盛会》五个乐章组成。组曲以各个地区、不同民族丰富多彩的民间音乐为素材,表现了祖国欣欣向荣的春天景色,这是对“改革开放”的赞颂和期望。作曲家把对祖国至真的爱,对人民至深的情,对未来最热烈的向往谱进了乐曲里。

1979年顾冠仁38岁,刚刚跨进“中年时期”,意气风发,风华正茂。上述两部作品带出了一个连续多产高质的创作时段。这一时期的代表性作品如下:

弹拨乐合奏《驼铃响叮当》(1980)

新江南丝竹《春晖曲》(1981)

民族管弦乐《将军令》(1984改编)

民族管弦乐《秦王破阵乐》(1985)

新江南丝竹《苏堤漫步》 (1986)

新江南丝竹《绿野》(1987)

二胡与乐队《望月》(1988)

民族管弦乐交响诗《路——献给开拓者》(1990)

中阮与乐队《塞外音诗》(1991)

合唱与民族管弦乐队《妈祖香讚》(1994,台湾词作家黄莹词)

琵琶协奏曲《王昭君》(1995)

音乐与朗诵《琵琶行》(1996)

古筝与弦乐队《山水》(1999)

改革开放让中国进入一个多元碰撞、诗情迸发的年代,也让民族管弦乐事业的发展进入了一个黄金时段。从全国范围来说,许多当代民族器乐的柱石之作都产生于这一时期,如彭修文的合奏音诗《流水操》(1979)、幻想曲《秦·兵马俑》(1984),刘文金的二胡协奏曲《长城随想》(1981),卢亮辉的中乐组曲《春夏秋冬》(1979-1984),关遁忠的中乐曲《拉萨行》(1985),刘星的中阮协奏曲《云南回忆》(1987),王惠然的柳琴协奏曲《江月琴声》(1989),钱兆熹的民族交响曲《和》——为排笛与大型民族管弦乐队而作(1995),秦文琛的唢呐协奏曲《唤凤》(1996)等。这些作品和顾冠仁的创作一起构成了20世纪八九十年代中国民族器乐合奏创作的成就和辉煌。

这一时期的民族器乐合奏创作,在继承民族传统和学习西方经验这两方面都做出了深刻、勇敢的探索,主要表现在两点上:一是勇猛地探索民族乐队的“交响化”:二是创造性地探索民族乐队的和声、复调。下面用顾冠仁的创作为例来说明之。

琵琶协奏曲《花木兰》是根据民间广泛流传的“花木兰代父从军”的故事和古诗词《木兰词》的内容谱写成的。全曲的三个段落“木兰爱家乡”“奋勇杀敌顽”和“凯旋归家园”既有民间“多段体”曲式特点,也有“叙事性”结构安排。更可贵的是,还结合了西方奏鸣曲式呈示部、展开部和再现部的曲式思维,体现出中西交融的特色。“木兰爱家乡”段落(呈示部)的慢板主题(即主部主题)描绘了木兰柔美、深情的少女情怀:快板主题(副部主题)则刻画了木兰刚强活泼的个性。这一柔一刚、一慢一快的两个主题,鲜明地表现出木兰性格的两个方面,也奠定了全曲发展的基础音调。在“奋勇杀敌顽”(展开部)段落中,包含了“入侵”“出征”“拼杀”三个层次,作曲家采用主题“展开”“交叉”以及调性频繁变换等手法,使琵琶和乐队都得到了“交响性”的展开,较好地表现了战斗性和戏剧性的内容。

80年代,民族器乐创作在和声观念方面有着巨大成就。经过五六十年代的摸索,作曲家们一致认为,民族管弦乐队的和声不能完全搬用西方的功能和声,因而走向探索民族调式和声以及四五度叠置和声手法的道路。顾冠仁改编的《将军令》便是这一创作思维的代表。《将军令》原曲是一首琵琶古曲,表现古代将军的英武铿锵的气概。顾冠仁在改编时采用了很多俗称“琵琶和弦”的连续四五度叠置和弦,相比功能和声,这种和弦结构与传统民族调式的旋律结合起来十分和谐,虽然有很多二度的碰撞,但听起来反而增添了协和、自然的感觉。顾冠仁在这一期间的大量作品,都在为发展中国民族乐队寻找、探索着新的路子。

20世纪八九十年代,中国兴起的“新潮音乐”对当代音乐的发展产生巨大影响。一大批新锐作曲家在创作中吸收借鉴“无调性”“多调性”“噪音和声”等西方现代音乐技法,极大改变了中国音乐创作的面貌,也使民族器乐创作产生了重大的变化。其中的代表作如瞿小松的管乐协奏曲《神曲》(1987),郭文景的竹笛协奏曲《愁空山》(1991)、唐建平的琵琶协奏曲《春秋》(1994)、谭盾的胡琴协奏曲《火祭》(1995)等。接受中国传统音乐滋养和西方古典浪漫主义创作思维教育的顾冠仁,此时已经形成了相对稳固的审美习惯。这表现在两个方面:一是“旋律是音乐作品的灵魂”,必需要在旋律创作上下大功夫;二是“音乐作品是要为广大听众服务”,必需要让听众能够接受和喜爱。这是他音乐审美意识中的恒定因素,不可避免地与“新潮音乐”存在着某些隔阂。但是从他的作品中,我们又能感受到对“新潮音乐”的吸收和回应,这可以从他1999年谱写的古筝与弦乐队《山水》中看到端倪。这首作品表现了人们在美丽朦胧山水间心旌摇曳的感受,客观的美景和主观的感受得到了自然的结合。乐曲采用“带再现的复三部曲式结构”,令人感受到山水画中的“全景式空间结构”。独奏古筝部分借鉴了现代音乐创作的“非常规定弦法”,使乐器能方便而自然地演奏多种调式的旋律,同时也使得调性变得朦胧模糊,不仅契合了音乐所要表达的意境,也在传统音乐和现代音乐的结合上做出了有益的探索。

三、宽阔多元的成熟期(2002—2021)

此前的创作“丰收期(1979—2002)”,顾冠仁完全是在上海民族乐团度过的。而2002年,顾冠仁成了一个“快乐的退休者”,当领导的责任和工作的负担放下之后,他一身轻松,超然物外,八风不动,把全部精力放到了创作之上。2002年至今的20年间,他到各处讲学、参加学术活动、指挥民族乐团,自由地挥洒浸润在整个音乐世界里。因此,他的艺术视野进一步打开了,他接受各地音樂团体的委约创作,竟然再一次出现了一个持续的创作高产期,几乎每年都能有几部新作品问世。

最明显展现这种变化的作品当属他的民族管弦乐乐队协奏曲《八音和鸣》。顾冠仁说:

“2002年我刚退休,便接到香港中乐团总监、指挥家阎惠昌的委约,创作一部‘不限题材,不限时间,不限形式’的作品。我最喜欢这样不受约束、不给压力的委约。”“八音”是我国古代乐器的分类法,《尚书·尧典》中曰:“八音克谐,无相夺伦,神人以和。”(各种乐器达到和谐,不要搅乱次序,神与人协调和谐)或许可以说,《八音和鸣》的“出典”就在这里。《八音和鸣》的音色变化流光溢彩。由“前奏”“竹风”“弹乐”“弦韵”“鼓魂”和“尾奏”六段音乐组成,中间的四段音乐——“竹风”“弹乐”“弦韵”“鼓魂”,分别展现了民族乐队中“吹”“弹”“拉”“打”四类乐器的独特魅力。当一个声部主奏时,其他声部则为

“协奏”与“烘托”,因此产生了“民族管弦乐乐队协奏曲”这个独特的音乐新体裁。关于乐曲的内容,顾冠仁写道:“《八音和鸣》就是通过各乐器组的丰富色彩和演奏技巧、风格来展示我们民族的精神与风采。”“竹风”中吹管乐器的欢快热烈,展现了人们的富足与和谐:“弹乐”中弹拨乐器的活泼轻巧,表现了民族精神的乐观向上:“弦韵”中拉弦乐器缓慢深沉的旋律,表现了作曲家的对遥远历史的深沉思索;而

“鼓魂”中对中国打击乐器的尽情发挥,更是将音乐推向英勇豪迈的高点,这是民族精神的充分展现。在“尾奏”中,音乐依次奏出了前面三段中的主题,并作复调性重叠,通过对前面各段落有机的呼应,全曲在磅礴的气势中完美结束。

《八音和鸣》作为一部史诗性的生命交响,充分展现了民族管弦乐队各乐器组丰富的色彩特性和艺术特点,标志着顾冠仁对民族乐队的了解和掌控达到了一个新的高度。

2004年,顾冠仁又为香港中乐团创作了一部古筝、曲笛双协奏曲《牡丹亭》。当年在上海昆剧团参与复排昆曲《牡丹亭》的经历,为他的创作提供了丰富的素材。作曲家以曲笛为主奏乐器,以古筝代表杜丽娘的人物形象,通过“入梦”“惊梦”“寻梦”和“圆梦”四部分串联起《牡丹亭》的主要情节,乐曲从头至尾散发着优美、委婉的江南音乐特色。尤其令我感到惊讶的是:他还借鉴了十二音技法来表现虚无飘渺、亦真亦幻的梦境,从而在年逾花甲之际迎来了自己创作技法上的又一次升华和蜕变。

《八音和鸣》与《牡丹亭》这两部作品开启了顾冠仁音乐创作的又一个高潮期。这是一个辉煌的新起点,他的创作经验更加丰富,人文观照更加深入,创作理念更加成熟,此时期的重要的作品计有:

民族管弦乐《可爱的玫瑰花——西部民歌主题组曲2》(2004)

三弦协奏曲《草原》(2006)

民族管弦乐音诗《岁寒三友——松、竹、梅》(2008)

新江南丝竹《瀛洲新韵》(2009)

新江南丝竹《清清洋山河》(2009)

民族管弦乐音诗《忆江南》(2010)

琵琵、三弦双协奏曲《说书人——双档》(2010)

新江南丝竹《春晓》(2010)

高胡协奏曲《紫莉花》(2011)

新江南丝竹《瀛洲古调二首》(2011)

民族管弦乐序曲《蓝色畅想》(2012)

新江南丝竹《顾山春》(2013)

民族管弦乐《火树银花》(2017)

民族管弦乐《起航》(2018)

第二笛子、古筝双协奏曲《思念.教我如何不想他》——为纪念赵元任先生而作(2020)

古筝与乐队《登黄鹤楼遐思》(2021)

第三琵琶协奏曲《飞天——礼赞古代浪漫与现代神话》(2021)

这一时期的创作具有如下三个特征:

第一,“回到了江南丝竹”的原点。这与刘德海先生晚年提出的“回归江南文化摇篮”有异曲同工之妙。正如人生是一个“起承转合”,他从江南丝竹起步,现在又回到了江南。顾冠仁曾写道:“江南丝竹秀美、典雅、灵动、流畅,它的美感已渗透到我的内心,我之后的创作,不论是民族管弦乐、协奏曲等大型作品,还是重奏、独奏、弹拨乐合奏、小合奏等小型作品,都深受它的影响而打上丝竹之美的印记。”其实,他最初改编的《三六》就是江南丝竹,中期阶段的新江南丝竹《春晖曲》《绿野》和改编曲《四合如意》等,都属于这方面的努力。2009年之后,他和“上海阳刚民间音乐馆”合作,接连谱写了《清清洋山河》《瀛洲新韵》《瀛洲古调二首》和《东滩晨曲》等多首“新江南丝竹”,使传统的江南丝竹出现了新的面貌,受到了当代青年人的喜爱。

在顾冠仁后期作品中有许多大型作品都体现出鲜明的“江南音乐风格”,除了前面提到的双协奏曲《牡丹亭》,在民族管弦乐音诗《忆江南》和琵琶、三弦双协奏曲《双档——说书人》(均2010)中,都采用了江南民歌或苏州评弹的音调。如果从这点出发来衡量顾冠仁的作品,那么,可以说他所有的作品都带有“江南风格”基因。

第二,追求深刻的人文精神。民族管弦乐音诗《岁寒三友——松、竹、梅》便是此中代表。寒冬里昂首挺拔的松树,风霜中杆直坚韧的翠竹,暴雪下含苞怒放的腊梅,历来是中国古代诗画的主角,是中国文人傲然独立的精神寄托。顾冠仁在新世纪谱写的这部《岁寒三友》,继承了传统音乐的精华,将音乐指向人的内心,指向人的灵魂。在第三乐章“腊梅”中,作曲家很自然地融入了古琴曲《梅花三弄》中向上五度进行的“梅花特性音调”,使人感到腊梅沁人心脾的暗香和高贵清雅。笔者认为,这部《岁寒三友》堪称冠仁一生中最优秀的作品。

第三,蓬勃的创作精力和勇敢的创新精神。年近耄耋之际,顾冠仁又于2021年刚刚完成两部大型新作——古筝与乐队《登黄鹤楼遐思》和第三琵琶协奏曲《飞天——礼赞古代浪漫与现代神话》。前者是湖北省音乐家协会古筝专业委员会“楚天筝会”的委约,后者是上海民族乐团的委约。这两部既表现了传统音乐的深厚文化精神,又展现出现代音乐的时代面貌。虽然还为上演,但已经让人充满了期待。

结语

顾冠仁是幸运的。我知道,有许多作曲家的作品写完之后就压在自己的抽屉里,既得不到演奏的机会,更得不到出版的机会。而顾冠仁的几乎所有的作品都得到了演奏,所有重要的作品都出版了总谱和CD音响。如人民音乐出版社1992年出版了《顾冠仁弹拨乐合奏曲选》:上海教育出版社2014年出版了《顾冠仁新江南丝竹曲集》总谱:上海教育出版社在2012年出版了《顾冠仁民族器乐重奏及小型合奏曲集》共三册:最为重要的是:上海音乐出版社在2019年出版了《顾冠仁民族管弦乐作品集》的“合奏曲卷”(共12部)和“协奏曲卷”(共10部)的总谱。以上三套总谱全部都带有CD音响。

顾冠仁的民族管弦乐合奏创作,从1959年开始,已经历了六十多年。在他的“起步期”留下了小型合奏《京调》等3部作品:在他的“丰收期”收获了琵琶协奏曲《花木兰》等41部作品;在他的“成熟期”又譜写了民族管弦乐乐队协奏曲《八音和鸣》等23部作品,总计66部。这些作品刻画人们心灵的律动,捕捉时代的诗意,记录时代的声音,推动了中国民族管弦乐队的成长。顾冠仁用生命谱写音乐,所以他的音乐也就有了生命。他是中国当代在民族管弦乐创作领域最为勤奋、收获最为丰硕作曲家之一。

顾冠仁的音乐创作尚是“进行时”。行文至此,我祈祝冠仁兄保持强健的身体和活跃的灵感,能够在民族器乐创作上再展雄图,再作奉献。愿“80后”的顾冠仁:学做快乐的“老蚂蚁”,勤奋创作永不停。您所面对的是一片神奇的音响和一个神圣的领域,这项工作会带来无比的快乐和辉煌的成果。

文章写作期间中,某日晨眠后得到以下几句,作为生日礼物赠于冠仁兄:

心魂何处寄?

丝竹与管弦。

八十再变法,

更上一重天!

梁茂春 中央音乐学院教授

(责任编辑 张萌)