旅游地社区研究

——从生计到福祉的理论拓展

苏明明

(中国人民大学环境学院 北京 100872)

引言

作为旅游发展的核心利益主体之一(Aas,Ladkin & Fletcher,2005),社区居民熟悉旅游地的自然、社会和文化特征,通常在旅游发展中扮演多种角色(Scheyvens,2003),也承受着旅游发展带来的多方面的影响(Wall & Mathieson,2006)。因此,社区一直是旅游研究的热点和重点(Rongna & Sun,2020;Su,Sun & Wall,2020)。近年来国内外旅游地社区研究的重点从旅游影响分析和社区参与评价的角度,逐步拓展到旅游发展过程中的社区生计系统演化及对生计可持续性的综合评价,进一步解析了旅游和社区发展的多元互动关系及演化过程(李伯华等,2016;Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;张爱平、侯兵、马楠,2017;张灿强、吴良,2017;Su,Wall & Wang,2019;Rongna & Sun,2020;Su,Sun & Wall,2020;Su,Wall & Ma,2020),细化了旅游地社区研究的理论框架,拓展了其实践应用价值。

2020年我国脱贫攻坚任务的顺利完成,我国已经踏上全面建设社会主义现代化国家的新征程,人民美好生活成为新时代国家发展的重要目标之一,社区幸福感、获得感、安全感成为新时代的关键词。旅游地社区研究也应随着新时代、新需求不断拓展,更综合全面地探讨旅游发展过程中的社区可持续发展和美好生活建构的理论和实践问题。

本文系统回顾和总结了基于可持续生计框架的旅游地社区研究的发展脉络,探讨了在时间和空间尺度上的社区生计的演化特征,并基于生计多样性和生计自由度的二维生计可持续性评估框架,在多时空尺度进行生计可持续性评价,发现其适用性和有效性。基于前期研究,本文识别出可持续生计框架在研究维度上的局限性,即不能够全面体现社区美好生活的综合需求。本文提出的社区福祉框架能够从多维视角解析社区与旅游发展之间的互动关系,体现社区的可持续发展需求,在新时代旅游地社区研究中具有理论和实践层面的重要性和研究潜力。

一、旅游发展与目的地社区

社区作为一个重要又难以理解的概念,对它的探讨和界定既需要考虑地理学背景下人与地方的紧密关联,也需要考虑社区作为相似价值观集合体的社会人类学视角(Singh,Timothy & Dowling,2003)。在旅游语境中,当地社区通常被界定为受到旅游发展积极或消极影响的所有人或团体(Singh,Timothy & Dowling,2003;Wall & Mathieson,2006)。旅游和当地社区之间的关系是多维度的,包括社会、经济、文化、生态和政治等(Singh,Timothy & Dowling,2003)。社区居民熟悉旅游地的自然、社会和文化等特征,通常在旅游发展中扮演服务提供者、销售商、手工艺者等多种角色(Scheyvens,2003),他们充分地了解当地的环境、文化和传统,也具备处理当地问题的经验和能力(Lane & Bramwell,1999;Yuksel,Bramwell & Yuksel,1999),发挥社区居民的优势可以确保旅游业发展是充分和适当的(Lane & Bramwell,1999;Yuksel,Bramwell & Yuksel,1999;Wall & Mathieson,2006)。

旅游发展给旅游地的资源与环境、生产生活方式及文化传统均带来长期且集中的影响(Wall & Mathieson,2006)。Wall(1996)认为当地社区之所以支持旅游发展是因为社区居民期望旅游发展带来积极的改变,比如更高的收入和更多的工作机会。然而,旅游发展带来其他的不可避免的改变,如对环境的影响、对社会结构和权力分配的影响等,可能会被忽视(Wall,1996)。Nuryanti(1999)提出在考虑旅游与社区之间的关系时,除了就业和收入问题,还应综合考虑土地所有权、本土文化和外来文化之间的竞争、生活方式变迁等问题。

尽管旅游发展通常被视为能够协调资源环境保护与社区生计之间关系的 潜在方法(Strickland-Munro,Allison & Moore,2010;Stone & Nyaupane,2015),社区居民也常将旅游发展视为改善生计的机会(Wall & Mathieson,2006),然而,相对于各级政府及其相关部门、旅游业相关机构、景区企业等利益主体(Su & Wall,2011;苏明明、Wall,2012),社区居民通常处于弱势地位(保继刚、孙久霞,2006),在旅游规划和管理的过程中很少享有真正的决策权(Scheyvens,2003),社区利益也常常被置于游客需求之后(Stone & Nyaupane,2015)。因此,旅游发展为社区带来的积极影响常常局限于小部分社区居民(Stone & Nyaupane,2015),很多时候未能实现对社区生计的改善(Stone & Nyaupane,2015),有时甚至加重了周边贫困社区的边缘化和生计困难(Nepal and Weber,1993;Ghimire,1994),引发社区发展与旅游发展之间的矛盾(Nepal and Weber,1993)。

因此,要实现旅游可持续发展,研究者和政策制定者应当特别关注当地社区的利益和诉求,因地制宜寻求适合的社区参与途径和方式,从而减弱旅游发展对当地社区的潜在负面影响和环境与社会文化冲突,提升社区获益(Lane & Bramwell,1999;Swarbrooke,1999;Timothy & Boyd,2003;Timothy & Tosun,2003;Aas,Ladkin & Fletcher,2005)。另一方面,当地社区需要更有效地参与旅游的规划管理,通过旅游发展实现社区发展的综合诉求(Wall & Mathieson,2006;Hughes,2013)。可见,旅游地社区研究对于促进旅游地和社区的协同可持续发展至关重要。

由于旅游地社区的重要性及旅游与社区关系的复杂性,旅游地社区研究一直是国内外旅游研究的热点和重点(Rongna & Sun,2020;Su,Sun & Wall,2020),其研究也经历了从社区获益分析、社区参与模式和有效性评价,到生计视角下的旅游地社区可持续发展的不同阶段(Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Sun & Wall,2020),在理论和实践层面不断拓展和深化。

二、旅游地社区的可持续生计研究

可持续生计理论起源于贫困问题和农村发展研究,近年来相关研究涵盖了发达国家和发展中国家的案例,并拓展到包括旅游在内的多个研究领域(Scoones,1998;Ellis,2000;Tao & Wall,2009a;Mbaiwa & Stronza,2010;Wu & Pearce,2013)。Chambers 和Conway(1992)认为生计是谋生的方式,由个人、家庭或社区的能力、资本和生计策略构成。生计可持续性的评价基于生计能否在压力与冲击下得到恢复、维持或提升并增加资产,在不损害资源的基础上为下一代提供可持续的谋生机会,且能促进其他生计的收益的水平。可见,生计可持续性既强调其对全球资源的外在影响,也兼顾了其内在能力的延续(Roberts、杨国安,2003);此外,提升生计可持续性需要同时建立短期的应对机制和长期的适应战略(Chambers & Conway,1992;Helmore & Singh,2001;Tao & Wall,2009a)。

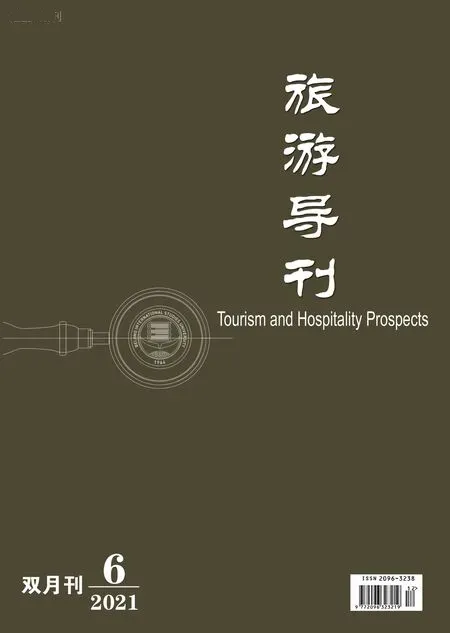

在可持续生计定义的基础上,众多学者和机构进行了大量研究并开发了相应的研究框架,其中英国国际发展署(British Department for International Development,DFID)提出的可持续生计框架最具代表性并受到广泛认可(Roberts、杨国安,2003;靳小怡等,2011;何仁伟,2013;王瑾、张玉钧、石玲,2014)。可持续生计框架由五个要素组成(见图1):脆弱性背景,生计资本,政策、过程和结构,生计策略,可持续生计结果。在一定的宏观背景和相关机构与政策的影响下(Ellis,2000),生计资本通过不同的生计策略转化为生计结果;生计结果反过来也对脆弱性背景以及政策、结构和过程进行反馈,从而对生计资本的配置利用再次产生影响。可持续生计框架反映了人们如何利用资本、权力和潜在策略去实现某种生计目标的动态过程(Roberts、杨国安,2003;Tao & Wall,2009;苏芳、徐中民、尚海洋等,2009)。

图1 旅游发展背景下的可持续生计框架(基于:Scoones,1998;Tao & Wall,2009a)Fig.1 Sustainable livelihood framework in a tourism context (based on: Scoones,1998;Tao & Wall,2009a)

通过融合生计安全、能力、脆弱性、适应性、自然资源可持续性等多个概念,可持续生计研究框架被认为能够较全面地反映人们(尤其是农村居民)通过多种生计策略实现其生计目标的现实生活,体现了生计在多种因素促动下的演进过程(Chambers & Conway,1992;Scoones,1998;Bhandari & Grant,2007;Tao & Wall,2009a)。同时,作为一个以人为本的概念,该研究框架强调居民在发展过程中的有效参与(Tao & Wall,2009a)以及居民对生计策略的选择权(Wu & Pearce,2013)。

前期研究表明可持续生计框架能有效地分析生计的复杂性和影响贫困的主要因素(Roberts、杨国安,2003;Tao & Wall,2009a/2009b),理解土地产权和管理机制等因素对农业社区生计发展的影响(Tao & Wall,2009b;Su,Sun & Min,et al.,2018),分析包括旅游在内的新型发展模式影响下传统生计的演化与重构过程,评价生计可持续性并分析多种宏观和微观因素对生计可持续性的影响,从而提出具有全局性和多尺度的生计可持续发展手段和战略(李飞、杨栋、王厚全等,2012;张海盈、姚娟,2013;王瑾、张玉钧、石玲,2014;Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Sun & Min,et al.,2018;Stone & Nyaupane,2018;Su,Wall & Wang,et al.,2019a/2019b;)。

三、多时空尺度下旅游地社区生计演化和可持续性评价

许多学者进行的大量不同类型旅游地的案例研究显示出旅游发展通过社区生计资本的构成、利用和配置方式的改变,推动政策、组织机构及发展过程的改变,进而促进居民生计策略的拓展或迁移,带来新的生计结果。而新的生计结果对生计发展的脆弱性背景、生计资本水平和配置、旅游及相关产业发展都会进行反馈,推动生计系统的持续演化与重构(张海盈、姚娟,2013;王瑾、张玉钧、石玲,2014;贺爱琳、杨新军、陈佳,2014;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Mbaiwa,2018;Stone & Nyaupane,2018;Su,Sun & Min,et al.,2018;Su,Wall & Wang,et al.,2019a/2019b)。

相较于农、林、牧、渔等传统生计,旅游相关生计策略在生计资本类别和配置要求、组织管理模式、政策引导等方面与传统生计存在较大差异,对教育水平、社会网络、地方文化等生计资本要素的重视,带来传统社区内部的重新分层和分化(Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Sun & Min,et al.,2018;Su,Wall & Wang,et al.,2019a/2019b)。而旅游发展打破了原有资源利用和社会治理模式,推动土地利用模式的转变和组织管理模式的创新(Tao & Wall,2009b;Su,Sun & Min,et al.,2018),推动旅游地社区治理制度建设和治理水平提升。旅游业的发展使得不同类型的生计资本可以在传统生计基础上被多层次地再利用,提升了自然资源的利用率和传统产业的经济价值,促进了旅游业与农、林、牧、渔等传统产业的生计互补和产业融合(Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Sun & Min,et al.,2018;Su,Wall & Wang,et al.,2019b;Su,Sun & Wall,et al.,2020)。

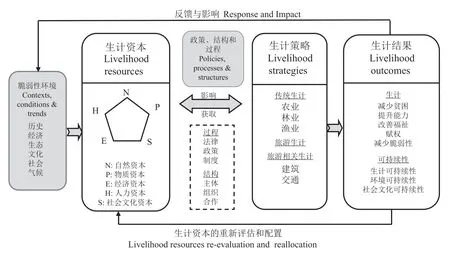

山东长岛渔家乐旅游的社区研究显示出海岛旅游和渔家乐发展促使岛民在传统生计之外进行生计策略拓展,增加了社区生计多样性。渔家乐旅游注重渔业文化和海岛生活方式的体验,将原有的传统渔业和海洋文化资源重新评估整合并加以利用,为渔业和海水养殖业提供更为广阔的市场并增加产品附加值,建立起渔业、海水养殖业和旅游业之间互惠互利的多元关系网络。特别是由于长岛旅游业的淡旺季与海洋捕捞和养殖业的淡旺季重叠较少,可以形成生计互补。尽管旅游业、渔业和海水养殖业会受到社会经济、政治和气候环境变化的影响,具有高度的季节性和脆弱性,但两种生计策略面对的风险来源不同,生计互补的策略增强了渔民抵挡意外风险的能力,降低了风险和脆弱性(Su,Wall & Wang,2017)。由此可见,旅游与岛屿社区传统生计策略的融合发展,提升了海岛资源利用率,降低了生计脆弱性,整体提升了海岛经济和岛民生计可持续性(见图2)。

图2 基于可持续生计框架的长岛渔家乐旅游和海岛生计分析(苏明明,2019)Fig.2 Yujiale tourism and community livelihoods at Long Islands based on the sustainable livelihood framework(Su,2019)

伴随着社区生计系统的不断演化,社区生计可持续性评价在时间尺度上也存在异质性。笔者基于江西省三清山世界遗产地3 个典型自然村的对比分析,发现银湖湾移民安置和旅游发展,使得失地农户通过参与旅游实现了短期收入水平提高和个人技能多样化,有助于提升生计可持续性水平。然而,由于土地流失和林业资源利用的限制,居民传统生计策略逐步丧失。对旅游业高度依赖,使得农户生计多样化的潜力受到限制,生计风险增加,生计可持续性降低(Su,Wall & Wu 2016a/2016b)。因此,从理论角度来看,在进行旅游地生计可持续性评价时,应动态分析生计风险与生计潜力的持续协商过程,关注生计可持续性评价在中短期和长期不同时间尺度的差异。从实践角度,也有必要探索旅游和其他经济部门之间的联系,促进多产业融合发展,实现社区生计多样化。

除了时间异质性,生计可持续性评价研究在空间尺度上也存在显著的异质性。安徽岳西农家乐和山东长岛渔家乐的系列研究均发现旅游发展为社区居民带来额外的生计机会,促进了村落或区域中观尺度的生计多样化发展。案例地大部分农户在农、旅或渔、旅兼业存在冲突时,主动依托自身生计资本特征,选择优势生计策略,进而促进了社区生计资源整合和规模化发展。比如,安徽岳西部分农家乐经营大户主动选择将自家茶园租给茶业专营户,长岛渔家乐部分经营大户也将渔业水面租给渔业专营户,进而专注于旅游经营(Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Wall & Wang,2017b)。可见,在村落尺度和区域尺度中,生计多样化的方式和意义不尽相同。在农户个体微观尺度,旅游发展带来的生计多样性选择,拓展了农户生计发展机会,促进了旅游地生计资源整合和规模化发展,进而促进农村生计向专业化发展(Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Wall & Wang,2017)。

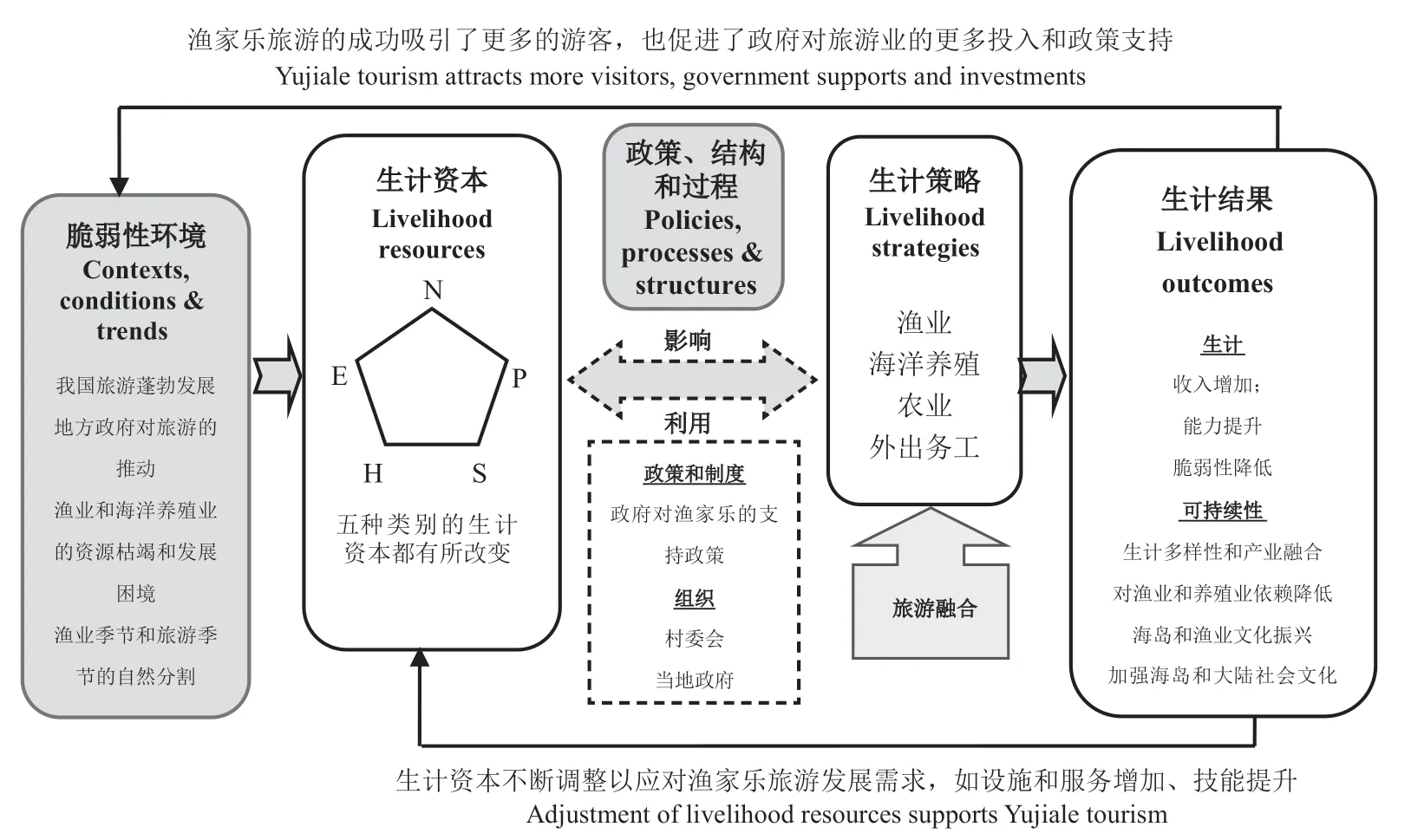

生计可持续性的时间和空间异质性,在一定程度上也体现出生计多样性指标的局限性。个体层面生计专业化带来的生计多样性降低不一定表明生计可持续性降低。伴随社区层面生计策略可选择性增加和个体生计资本水平提升,居民对自身生计策略有更大的选择空间,有利于居民主动选择优势生计策略,优化生计资本配置,从而提升自身生计可持续性。因此,生计自由度增加成为生计可持续性提升的重要指标(Su,Wall & Wang,et al.,2019)。如图3 所示,综合社区或区域尺度生计多样性和居民或家庭尺度的生计自由度两个中观和微观尺度的二维框架,将有助于准确评价社区生计可持续性。

图3 融合生计多样性和生计自由度的二维生计可持续性评价框架Fig.3 Bi-dimensional sustainable livelihood framework integrating livelihood diversity and livelihood freedom

四、从社区生计到社区福祉:面向美好生活构建的旅游地社区研究

旅游发展情景下的社区演化是系统性的(Wall & Mathieson,2006;Uysal,Perdue & Sirgy,2012;Uysal,Sirgy & Woo,et al.,2016),前期有关社区生计视角的多个案例研究显示出一些共性的问题。

第一,旅游发展使得原有的社区内向型空间外向化,社区进入多主体共创阶段,社区空间、功能、含义、价值、文化持续演化,推动了社区发展意愿和需求的快速演化。旅游发展将社区生产生活空间转变为社区生产生活和游客休闲游憩的复合空间(Su et al.,2016;Su,Sun & Wall,2020)。社区空间功能的改变、资源和基础设施的共享,使得遗产地的地方性进入了一个多主体共创的过程,社区居民的地方认同和情感依恋也随之进行再创造(孙九霞、周一,2015;张朝枝,2017)。

第二,旅游发展带来的经济改善和生计水平提升不足以支撑社区美好生活的多元需求,尤其是医疗和教育基础设施的不足,往往造成遗产地居民生活满意度下降,将旅游发展带来的劳动力回流再次推出,引发社区二次空心化(Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Wall & Wang,et al.,2019)。江西省三清山银湖湾的旅游社区研究也显示出,社区传统生活方式和社会关系的维系及住房、教育、医疗保健等社会福利的保障是影响社区居民满意度和幸福感的重要因素。尤其是营造对年轻人具有吸引力的发展机会和生活环境,将有助于提升农业社区的整体生计可持续性,并促进乡村文化振兴和社会稳定(Su,Wall & Jin,2016;Su,Wall & Xu,2016a/2016b;Su,Wall & Wang,2017)。

第三,旅游发展带来的社区发展机遇和利益分配存在空间和时间上的不均衡性。不同社区、社区内部及代际之间在经济利益、资源环境、社会发展、文化认同等方面的差异促使社区内外社会关系重构,也会带来新的社会矛盾和问题,影响社区居民的态度和生活满意度(Su,Wall & Xu,2016a/2016b;陈佳、张丽琼、杨新军等,2017;张爱平、侯兵、马楠,2017;Su,Wall & Wang,et al.,2019;Rongna & Sun,2020;Su, Sun & Wall,2020;Su,Wall & Ma,2020)。由此可见,单一经济/生计视角的社区发展研究在研究维度方面存在较大的局限性,不能全面识别社区多元发展诉求,不能把握社区发展的动态过程。因此,亟须一个系统性和动态性的社区研究框架来解析旅游发展与社区之间多元互动响应关系,进而推动遗产资源和遗产地社区的共同可持续发展(Uysal,Perdue & Sirgy,2012;Uysal,Sirgy & Woo,et al.,2016;Smale,2019)。

福祉是衡量人们总体良好生活状态的理论框架(王圣云,2011;Uysal,Sirgy & Woo E,et al.,2016),尽管它内涵丰富、视角多样、评价和测度体系众多,国内外学者仍然形成了几点共识:首先,福祉是在经济发展和社会进步基础上以人为本的多维度概念(段义夫,2018),不仅包含主观认知和客观条件,着眼经济、社会、文化、生态、心理、健康、教育、安全等“横向维度”,也关注当前需求与未来发展的“纵向维度”,是可持续发展的重要内容(王圣云,2011;黄甘霖、姜亚琼、刘志锋等,2016;Musikanski,Rakova & Bradbury, et al.,2020)。其次,福祉在特定环境和集体社会的背景下产生,具有地域和文化空间的依赖性,存在高度的空间异质性和尺度差异(Smale,2012/2019;Phillips & Wong,2017;田建国、庄贵阳、朱庄瑞,2019;Musikanski,Rakova & Bradbury,et al.,2020)。再次,福祉是一个过程而非结果,具有时间流动性(Gough & McGregor,2017;McGregor,2007)。福祉的主观认知和客观需求是不断变化的,受到经济发展、生态环境、社会文化、政策制度、发展策略、福利保障、个人和社区特征等多种因素的综合影响(代光烁、娜日苏、董孝斌等,2014;Smith & Diekmann,2017;徐荣林、吴昱芳、石金莲,2017;徐建英、王清、魏建瑛,2018;Gillam & Charles,2019;田建国、庄贵阳、朱庄瑞,2019;袁东波、陈美球、廖彩荣等,2019;陈宏胜、王兴平、刘晔等,2020;陈明星、周园、汤青等,2020),也存在显著的代际差异(Smith & Diekmann,2017;Gillam & Charles,2019)。

基于福祉的复合概念建构,国内外学者从多维度视角和不同时空尺度对福祉测度进行了大量理论和实证探索,主要包括:以客观福祉测度为主的人类发展指数(HDI)、国民幸福指数、生活质量等(Uysal,Sirgy & Woo,et al.,2016;朱杰、卢春天、石金莲等,2019);以主观福祉测度为主的情感平衡量表(Affect Balance Scale,ABS)(Bradburn,1969)、生活满意度量表(Satisfaction With Life Scale,SWLS)(Vemuri & Costanza,2006)、主观幸福感(Subjective Well-Beins,SWB)(粟路军、何学欢、胡东滨,2019)等;基于生态系统服务的人类福祉研究,如联合国《千年生态系统评估报告》从安全、基本物质需求、健康、社会关系、选择与行动自由维度构建的人类福祉评估框架(Smith,Case &Smith,et al.,2013;朱杰、卢春天、石金莲等,2019);基于区域发展特点,综合主、客观维度的福祉指标体系,如加拿大国家、省级、区域尺度的福祉测度指标体系(Smale,2012/2019;University of Waterloo,2016/2018),澳大利亚社区福祉测度体系(王靓,2012)等;某一特定发展情景下的福祉评价,如生态移民背景下的农民福祉(李鑫远、雷敏、郗家祺等,2018)、新型城镇化背景下的居民福祉(陈明星、周园、汤青等,2020)等。

现阶段国内外福祉研究大多聚焦某一时间截面,在国家或省级的大空间尺度进行福祉的定量评价(黄甘霖、姜亚琼、刘志锋等,2016;Qiao,Wong & Zheng,2019;Smale,2019;田建国、庄贵阳、朱庄瑞,2019;屠星月、黄甘霖、邬建国,2019;朱杰、卢春天、石金莲等,2019;陈宏胜、王兴平、刘晔等,2020)。然而,福祉影响要素众多、演化路径复杂,大空间尺度、均质化的福祉测度难以体现区域内部的福祉差异。某一时间截面的测度亦不能有效识别福祉在多要素驱动下的演化规律,在指导政策制定和制度创新的过程中显示出较大的局限性(Smale,2012/2019;Lee & Kim,2016;Phillips & Wong,2017;Qiao,Wong & Zheng,2019)。

针对福祉研究的尺度局限,社区福祉成为近年来福祉理论和实践的突破口(Milner-Gulland,Mcgregor & Agarwala,et al.,2014;Lee,Kim & Phillips,2015;Lee & Kim,2016;Phillips & Wong,2017;Qiao,Wong & Zheng,2019)。社区是承载个人和家庭的日常生产生活,体现地缘与亲缘的微观社会空间(王靓,2012;Summers,McCullough & Smith,et al.,2014;任克强、胡鹏辉,2020),其结构、功能、经济、环境、社会文化等要素均影响福祉的要素构成及演化。社区福祉体现个体与其生活的微观环境和空间要素之间的互动关系,强调社区居民在美好生活建构方面的主动性和有效参与。集体性福祉综合了居民个人特征和社区经济、环境、社会、文化、制度环境,具有高度包容性和尺度衔接性,在当前全球—地方多尺度嵌套的发展背景下,具有较强的解释力和实用性(McGregor,2007;Lee,Kim & Phillips,2015;Lee & Kim,2016;Phillips & Wong,2017;Gillam & Charles,2019;Qiao;Wong & Zheng,2019;屠星月、黄甘霖、邬建国,2019;Musikanski,Rakova & Bradbury,et al.,2020)。

社区福祉是依托社区这个基本社会治理单元,涵盖经济、生态、文化和社区维度的复合要素,结合主客观视角的综合概念建构,能够有效连通个体福祉的微观尺度视角和区域福祉、国家福祉乃至人类福祉的宏观尺度视角。如图4所示,本文提出从生态、经济、文化和社区维度,在主观和客观两个层面对社区福祉进行综合理论建构,以期全面综合地反映社区发展水平和人民生活状态,为推进社区可持续发展提供理论研究框架和政策支持工具。

图4 社区福祉的多维度概念框架Fig.4 Multi-dimensional framework of community wellbeing

从现实需求看,社区福祉与党的十九大报告提出的满足“人民日益增长的美好生活需要”高度一致(黄甘霖、姜亚琼、刘志锋等,2016;陈明星、周园、汤青等,2020),是符合国家现阶段发展需求的重要理论拓展。从研究尺度看,社区福祉既是个体福祉在社区尺度的综合(Smale,2012/2019;Summers,McCullough & Smith,et al.,2014;Lee,Kim & Phillips,2015;Phillips & Wong,2017;Gillam & Charles,2019;Qiao,Wong & Zheng,2019),也是中宏观尺度福祉研究对区域内差异均质化分析的有益补充,有助于进行可持续发展视域下人类福祉多尺度的科学解析。从实践响应看,社区福祉研究能够具象化人们美好生活需求在社区尺度的多维度内涵,识别社区福祉的时空演化规律,从而提出有针对性的社区福祉优化措施(王靓,2011;Phillips & Wong,2017;Smale,2019;Qiao,Wong & Zheng,2019)。

旅游发展改变了目的地社区原有的发展路径,推进其物质空间和社会文化空间的持续演化和重构,是驱动目的地社区福祉不断演化和发展的重要外在推动力,而同时社区福祉的演化反映了旅游与区域可持续发展之间的协同关系。伴随着旅游发展时空格局和宏观环境的变迁,我们对社区福祉的主观认知和其构成要素也在不断演化,且呈现出高度的时间和空间动态性特征。同时,作为目的地旅游可持续发展的重要指标,社区福祉演化也对目的地旅游发展进行反馈。因此,依托社区福祉多维度概念框架,能够较为科学全面地测度和分析旅游与社区的多维度互动,评估社区在旅游驱动下的发展状态,判断其发展趋势,进而推动社区福祉良性演化的政策制度和管理规划建设,切实保障旅游目的地社区的可持续发展,对于区域乃至全球可持续发展都具有较强的理论价值和现实意义(Gillam & Charles,2019;崔峰、尚久杨,2020;贺艳华、邬建国、周国华等,2020;张灿强、吴良,2021),是值得进一步关注的旅游地社区研究视角。

五、结论和研究展望

旅游活动的发展依托社区,同时也为社区可持续发展带来机遇和挑战。伴随着旅游在全球的快速发展,国内外旅游地社区研究在理论和实践层面都不断延展,从社区参与、社区感知、社区生计、社区赋权等多维度进行了大量探索,也取得了丰硕的研究成果。伴随着我国踏上社会主义现代化国家建设的新征程,人民美好生活建构也成为新时代国家发展的重要目标之一。旅游在满足目的地社区的基本生计需求之外,也需要满足社区居民不断提升的综合发展需求。因此,在新的时代背景之下,旅游地社区研究更需要聚焦旅游发展过程中的社区可持续发展和美好生活建构的理论和实践问题。

本文积极响应人民美好生活建构的时代要求,在系统回顾和总结旅游地社区可持续生计研究脉络和发展、识别现有研究局限的基础之上,引入了社区福祉这个综合体现社区发展水平和人民生活状态,具有时空动态性特征的理论框架。旅游发展通过不断推进目的地物质空间和社会文化空间的持续演化和重构,成为社区福祉演化的重要外部驱动力,也是实现社区可持续发展的重要路径之一。依托社区福祉的理论框架,探索旅游发展与社区的互动过程和互馈机制,对识别提升社区福祉的管理策略和制度空间,具有重要的研究价值和研究潜力。

基于社区福祉概念多维度和多层级的特点,未来研究可以深入分析社区福祉概念不同维度的主客观层级要素构成,构建适合有效的社区福祉测度指标体系和评估方法体系,以增强对社区福祉的科学认知和测量。针对社区福祉的时空动态性特点,后续研究也需要对比分析不同类型旅游地、不同旅游发展模式对社区福祉的影响路径及带来的社区福祉演化的时空格局特征,探究不同维度和主客观层级的社区福祉要素时空演化的主要影响因素及其影响机理,以促进旅游地社区福祉长期良性演化并制定相应的政策制度和管理规划。