如何在语用转向后重提语义表征?

——以戴维森和布兰顿为例

孙 宁

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

一、引 言

伯格曼(Gustav Bergmann)和罗蒂(Richard Rorty)在上世纪六十年代提出的“语言转向”经历了从对语词的分析逐渐过渡到对句子的分析,又从对句子的分析逐渐过渡到对语汇的分析的历时性发展。驱动这一发展的根本动因是对语义的重新理解,意义不再是语言和语言外对象(不管这些对象的本体论状态如何)的指称关系以及建立在这种关系之上的真判断,而变成了具体使用语境中的语用推论(pragmatic inference)。语用学的入侵让自足的语义自律(semantic autonomy)变得不再可能,由此造成了“语言转向”内部的“语用转向”。这一转向的主要思路是用语用层面的共识代替语义层面的表征,在基于理性推论的社会性活动中探讨意义的生成和发展。如果说后期维特根斯坦奠定了语用转向的基本方案,那么戴维森(Donald Davidson)和布兰顿(Robert Brandom)则可以说是语用转向发展至成熟阶段的杰出代表。

但不同于完全接受语用转向的其他哲学家(比如罗蒂),戴维森和布兰顿显然对如下危险更为焦虑:取消对外部对象的指称和表征将不可避免地导致某种语言观念论。一方面,这种由语言决定实在的倾向有悖于早期分析传统对客观性的诉求;另一方面,社会实践语境中的规范语汇是否能对客观性作出令人满意的刻画仍是一个尚待展开和论证的问题。并且,上世纪五六十年代以来出现的一系列本体论相对性理论也进一步加剧了这种焦虑。①比如奎因(W.V.O.Quine)提出的本体论相对性(ontological relativity)、普特南(Hilary Putnam)提出的概念相对性(conceptual relativity)、库恩(Thomas Kuhn)和费耶阿本德(Paul Feyerabend)提出的“理论蕴涵”(theory-laden)、罗蒂的认识语境主义(epistemic contextualism)、古德曼(Nelson Goodman)的多元非实在论(pluralistic irrealism)等。本文要阐明的结论是,为了平息这种焦虑,戴维森和布兰顿探讨了这样一种可能性:语用转向的总体路线并不必然要求我们放弃对表征的探讨,社会语境中的语用推论可以和一种特殊的表征语汇有机地整合在一起,共同呈现语义的完整内涵。

从某种意义上来说,这是一个较为大胆的结论。因为它不但挑战了从语义到语用的单向叙事,还从根本上质疑了在“指称”和“使用”之间作出选择的基本论题。无论是对坚持“语用入侵”还是对坚持“语义自律”的哲学家来说,在语用视域中探讨“表征”或“指称”都是无法被接受的吊诡立场。而通常对戴维森和布兰顿做出的反表征主义解读也很难让我们将他们的思路和这种理论探索联系起来。比如,罗蒂明确地将戴维森归入了反表征主义阵营。①Richard Rorty,Philosophy and the Mirror of Nature(Princeton:Princeton University Press,1979)260-2,301-3.而皮考克(Christopher Peacocke)则指出,布兰顿的推论主义完全不考虑真、指称与表征。②Christopher Peacocke,The Realm of Reason(Oxford:Clarendon,2004)15,22.为了阐明本文结论的合理性,我将首先考察戴维森和布兰顿在他们体系内部保留了何种意义上的“表征”,这种特殊的表征对他们的语义理论又具有何种关键意义。在此基础上,我将试图阐明,作为极富原创性的哲学家,戴维森和布兰顿得出了极为相似的结论:因果维度和规范维度在一幅“人(语言使用者)在世界中”的图景中结合在一起。根据这幅图景,我们应该从一种语用转向的视角转向更为整全的语义观。

二、戴维森:三角测量与先天论证

尽管戴维森的哲学工作主要涉及信念态度(信念、欲望、意图等),而非断言行为,但不可否认的是,在戴维森那里,关于世界或他人的信念是通过命题表达的,而戴维森也在实际的讨论中将信念态度处理为“命题态度”(propositional attitude)。③See for example Donald Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective(Oxford:Clarendon,2001)143.因此,对戴维森而言,真之理论同时也是语义理论。而反过来,为了理解戴维森的语义理论,我们必须首先理解他的真之理论。

驱动戴维森思考的一个主要问题是,为什么我们对世界的认识高度依赖我们的信念语境,但又能以非相对主义的方式讨论同一个世界?为了回答这个问题,戴维森要求我们从根本上革新笛卡尔以来的思维范式,即跳出基于第一人称视角的“主体神话”(the myth of the subjective)。他试图阐明,在二元的“认知”关系中无法解决的问题可以在三元的“解释”关系中得到解决,换言之,我们可以在“说话者”(speaker)、“解释者”(interpreter)和“公共事物和事件”(public things and events)构成的解释空间中确定对象的客观性。戴维森指出:“客观真理和谬误的概念必然产生于解释的语境中。对人际交流系统的存在而言,被认为为真的句子和实际为真的句子之间的区分是根本性的。……除非一个人理解了犯错的可能性,否则他就不可能持有信念,而这要求他把握真理与谬误、真信念与假信念之间的对立。但我已经表明,这种对立只能在解释的语境中产生,只有解释的语境才能迫使我们产生客观公共真理的观念。”④Donald Davidson,Inquiries into Truth and Interpretation(Oxford:Clarendon,1984)169-170.

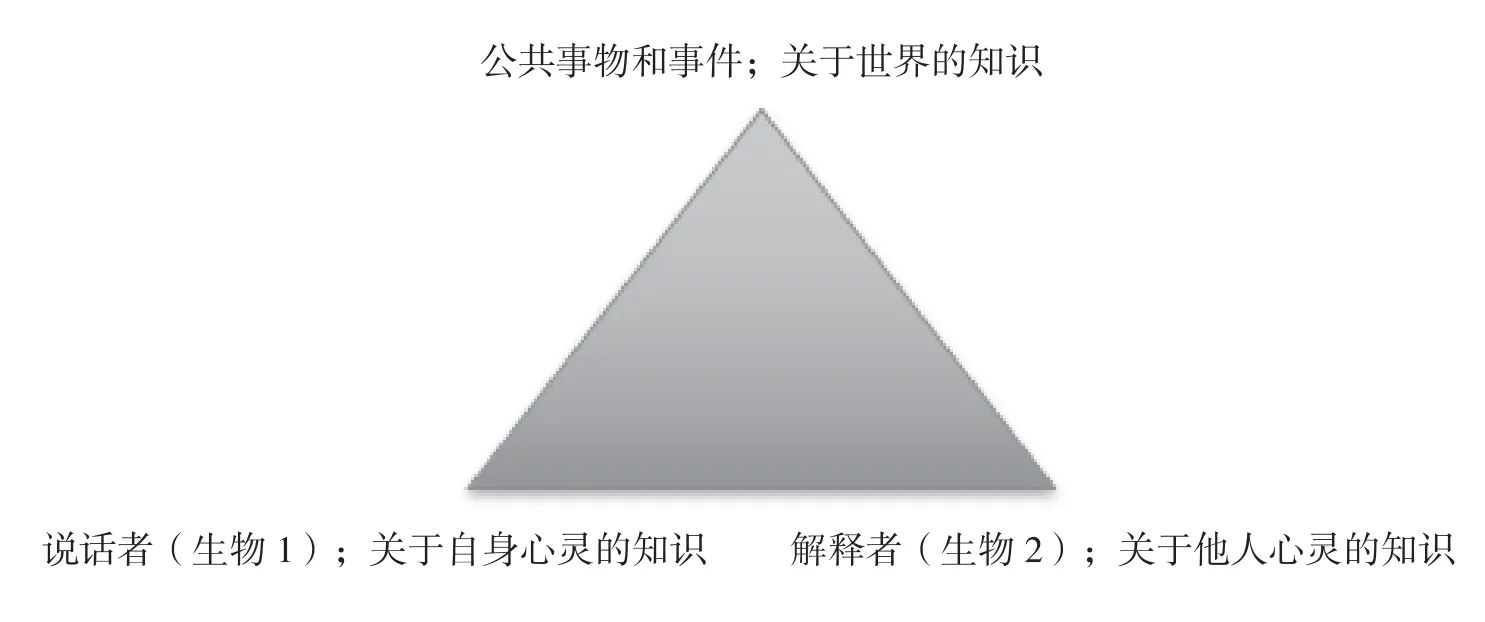

戴维森用“三角测量”(triangulation)来界定这个三元的解释结构(见下图)。三角测量源于一个简单的道理,即“当我们不能直接测量线段两端之间的距离时,我们可以移动位置或找另一个参照点,应用三角测量法,根据两个点与对象形成的角度和另外两条边的距离,计算出‘我’和对象的距离”。⑤王静:《戴维森纲领与知识论重建》,北京:科学出版社,2013年,第92页。事实上,三角测量在哲学论证中的应用并不是戴维森首创的。个体意识确定对象的一个基本操作是,将对象从我过去和当下的思维中取出,通过它和这两种对象的相对关系来确定对象的“同一性”(sameness)。戴维森的洞见在于将应用语境从“两种主体状态和一个对象”转变为“两个生物和一个对象”,即阐明我们无法只从单一人格的视角出发判断回应的正确性,只有通过至少两条不可相互还原的可靠意向链,我们才能成功地界定出世界中的某个公共对象或事件。

三角测量在为戴维森的真之理论提供核心支撑的同时也规定了他的语义理论。概而言之,戴维森的语义理论有如下三个主要层次:首先,在实践中获得可评估的信念,这些信念不是关于世界的图像或准图像,而是使用语言的有机体在与周遭环境互动的过程中形成的行为习惯或行动模式;其次,通过三角测量,将指称归派给单称词项,并将外延归派给属性;最后,在重复使用中检验这些归派,这里的检验实际上是相互解释,即不是说话者如何理解这句话,而是听者如何理解这句话。可以看到,这个语义模型的出发点(交互论)和落脚点(整体论)都不涉及指称和表征,指称和表征只在整体解释进程的中介阶段出现,它们的功能是作为理论辅助整理和刻画在解释关系中得到落实的信念。

但是对三角测量的反思促使我们重新思考表征在戴维森语义理论中的位置。戴维森指出每一个三角测量中都涉及三种知识:关于自身心灵的知识、关于他人心灵的知识和关于世界的知识。这三种知识中的每一种知识“在概念上或时间上”都不先于其他两者。①Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective,p.87.换言之,我们无法从其他两种知识中推导出另一种知识,这三种知识在逻辑上是严格对等的。正如罗蒂所指出的:“这一理论的要点在于,你既无法像融贯论者那样满足于信念和陈述之间的整体性推论关系,也无法像知觉实在论者那样满足于因果性的原子关系。你必须在因果和推论之间前后移动(play back and forth),这种方式不允许三角形的任何一个角独立于另外两个角。”②Richard Rorty,“Response to Davidson,”ed.Robert Brandom,Rorty and His Critics(Malden:Blackwell,2000)78.

问题的关键在于如何解读这种对等性。从这种对等性既可以推导出其中任何一项必须同时是其他两项,也可以推导出其中任何一项都必须具有某种意义上的独立性。采取前一条路径的兰贝尓(Bjørn Ramberg)在解读戴维森时提出的一个主要论点是,规范性并不只是处在三角测量的其中一个角落,而是贯穿了这一进程的所有角落。③See Bjørn Ramberg,Donald Davidson's Philosophy of Language:An Introduction(Oxford:Basil Blackwell,1989).这一解读大体是合理的,但同时也应该看到,戴维森并没有因为规范性的诉求而放弃世界的某种独立性。这种独立性并不是说来自公共对象的刺激可以独立于解释关系而独立存在,而是说戴维森的三角测量实际上隐含了这样一个“先天论证”(a priori argument),即客观性从根本上倚赖于心灵与世界之间的原初适切性。索萨(Ernest Sosa)指出,戴维森的三角测量包含了这样一个“元信念”,即“除非我们周围的世界至少大体而言就是我们认为它所是的样子,我们的信念就不可能具有内容。以这种方式,我们就能从心灵中的表象推出世界中的表象。这是一个先天论证,因为它至少不包含任何关于周围世界或我们与世界之关系的偶然前提或预设。从关于命题态度之内容的预设出发,这个论证最后得出了关于我们周围的世界如何被构造和构成的结论”。④Ernest Sosa,Reflective Knowledge:Apt Belief and Reflective Knowledge(Oxford:Oxford University Press,2009)109.我认同索萨的判断。事实上,戴维森本人也隐含地表达了这一点。他指出,三角测量的最佳示例是“明示”(ostension)。比如,一个人指着一个东西问:“这是什么?”另一个人回答:“一只鸬鹚。”有时候这个交流过程可能需要几次尝试才能成功,但一般情况下只需要一次尝试。戴维森指出,在三角测量中,定位远端对象并判断它的客观性是在这个过程的一开始就已经确定了的,它先于“客观性观念”,甚至早于我们开始学习建立各种关联。①Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective,pp.87-8.

我认为,不应该在探讨主体间的三角测量时忘记心灵与世界之间的这种原初适切性,而这种适切性正是戴维森所理解的特殊意义上的“表征”关系。戴维森指出:“信念可以为真或为假,但它们并不表征任何东西。我们应该摆脱表征,以及与之相关的真理符合论,因为表征的存在会导致相对主义的暗示。”②Ibid.,p.46.但是在抛弃了这种符合论意义上的表征之后,戴维森马上又指出:“当然,下面这种说法是无害的:真信念和真思维之所以为真,是因为世界就是如此。真信念和真思维正确地‘表征’了世界。”③Ibid.,p.46.我们必须小心地对待这一表述。有些解读者和批评者在急于将戴维森归入反表征主义阵营时忽视了这种特殊意义上的表征。

为了看到这种表征的特殊性,我们要回到戴维森的基本理论构想。戴维森在《论概念框架的观念》中要求抛弃经验主义的“第三个教条”,即概念框架与世界的二分。他指出:“我们从框架和实在的二分得到概念相对性,真是相对于框架而言的。抛弃了这个教条,这种相对性也随之消失。当然句子的真仍然是相对于语言而言,但这种真是客观的。我们并没有因为放弃了框架与世界的二分而放弃世界,而是无中介地触及到了熟悉的对象,正是这些对象让我们的句子和信念为真或为假。”④Davidson,Inquiries into Truth and Interpretation,p.198.这一构想在《真与知识的融贯理论》中得到了进一步发展。根据戴维森的融贯论立场,关于一个信念的所有证据都必须和这个信念同属于一个信念整体,我们的真信念完全取决于它所处的信念网络。但是在戴维森那里,这种融贯论立场的落脚点并不是相对主义的世界观,而恰恰是相对性的反面,即一种具有强解释效力的客观性,这种客观性意味着真不能只是系统内的性质,真必须符合事物本身的存在方式。戴维森指出:“虽然我们不能走出自己的信念和语言,找到除了融贯论之外的其他检验方法,但仍然可以拥有关于一个客观公共世界的知识并谈论它,这个世界并不是由我们创造的。”⑤Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective,p.141.几年之后,他又在一篇回顾文章中指出,自己后悔使用了“真与知识的融贯理论”这个标题,因为它太容易引发对真的相对主义误解,而事实上,该文的要旨并不是“自洽性”(consistency),而是“信念本质上是可证实的(veridical)”。⑥Ibid.,p.155.

在抛弃了第三个教条之后,关于表征的认识也得到了两个相应的更新。第一,表征不是指语言去指称一个语言外的对象,而是在公共的解释关系中作出关于世界本身的断言。根据前一种表征,“一个概念框架”和“一个等待被复制的‘世界’”的区分是实质性的。⑦Ibid.,p.140.而根据后一种表征,一切“内”和“外”的区分(观念论和实在论、语义内在论和语义外在论、融贯论和符合论)都是次要的,我们虽然无法走出自己的信念和语言,但仍然可以正确地回应和谈论世界。这也是戴维森所说的“融贯产生符合”(coherence yields correspondence)的根本要义。⑧Ibid.,p.137.因此,这种意义上的表征不再是作为理论辅助的中介阶段,而是戴维森式真之理论和意义理论的整体性表达。它在一个最基本的层面上表达了真信念之所以为真,是因为世界就是如此。

第二,对社会性解释的强调并没有让戴维森的语义学方案停留在规范的理由空间内,而必须和因果维度紧密地整合在一起。戴维森指出:“在最清楚的和在方法论上最基本的情况下,我们必须将一个信念的对象视为该信念的原因。”⑨Ibid.,p.151.因此,在探讨两个生物如何回应一个对象时,我们不仅要考察两个生物之间的相互解释,还必须探讨生物和对象之间的因果效应。只有在这个意义上,正确地“表征”世界才是可能的。逻辑实证主义者将哲学和经验科学的工作明确区分开来,这一思路并没有随着逻辑实证主义的式微而淡出分析哲学家的视野。兰贝尓指出,在戴维森那里,奎因意义上的自然化认识论和语义学是明确区分开来的。只有这样,我们才能理解戴维森所说的“可证实性”并不是任何意义上的符合论。①Ramberg,Donald Davidson's Philosophy of Language,pp.9-10.如果我们将放弃世界和概念框架的二分作为解读戴维森的基本前提,那么区分自然化认识论和语义学就不再是一条理所当然的思路。上世纪末,戴维森在和奎因的一次重要对谈中指出,他认为自然化认识论和意义的证成必须“同时并进”(go hand in hand),并且很高兴与奎因就这一点达成共识。②“Davidson and Quine in Conversation,”Philosophy International,Centre for Philosophy of the Natural and Social Sciences,London School of Economics,1997.https://www.youtube.com/watch?v=wuKpR90XC10.必须指出的是,这里“同时并进”并不是罗蒂所说的在因果和推论之间“前后移动”,而是一种层次更为多样、细节更为丰富的交流和互动,也就是戴维森在界定三角测量中的三项间关系所说的“相互而同时的回应”(mutual and simultaneous responses)。③Davidson,Subjective,Intersubjective,Objective,p.xv.正因为如此,我们对意义的探究不应该满足于既有的框架,而应该最大限度地向经验展开。在一个整体性的“因果—规范”框架中,人的语言不断地对世界作出回应或答复,并通过这种回应或答复不断更新自身。

三、布兰顿:推论主义与表征主义

布兰顿是语用转向的坚定支持者,他在《使之清晰》中指出,“语义必须回应语用”。④Robert Brandom,Making It Explicit(Cambridge,MA:Harvard University Press,1994)83.但又对反表征主义路径持保留态度。他在《阐明理由》中指出:“无论我们是根据真还是根据理由来思考命题内容,我们都仍然有义务去讨论涉及和表征。”⑤R.布兰顿著,陈亚军译:《阐明理由:推论主义导论》,上海:复旦大学出版社,2020年,第142页。布兰顿的一个基本信条是,如果我们只能在推论主义语境的内部探讨所谈论的内容,而无法成功刻画出我们谈论的是什么,那么“推论主义者想要反转表征主义传统的尝试就注定是绝望而不成功的”。⑥Brandom,Making It Explicit,p.136.这一信念促成了他在推论主义的语境中探讨表征的特殊思路。布兰顿指出:“推论主义者的主要解释性挑战在于解释语义内容的表征维度,即通过推论关系建构指称关系。”⑦Ibid.,p.xvi.他的基本方案是:言外(extralinguistic)指称必须通过言内(intralinguistic)指称的形式得到界定,信念和断言的表征内容取决于构成道义记分(deontic scorekeeping)的社会性推论实践。在此基础上,和表征相关的意向性活动和意向性内容得到了重新刻画:意向性活动被理解为社会性的推论实践,意向性内容则涉及对承诺和资格的承认(undertake)和归派(ascribe)。可以看到,这一思路的实质是“用表征过程(representing)来解释被表征内容(represented),而不是反过来用被表征内容来解释表征过程”。⑧Ibid.,p.292.

《使之清晰》的主要工作正是以此为目标展开的。布兰顿认为通过基于给予和索取理由的推论主义语义学,完全可以在社会性语境内部刻画出客观的被表征内容。为此,布兰顿提出了如下几个要点:第一,自然语言的表征维度通过对命题态度的“从物归派”(de re ascription)实现,我们对“从物归派”的日常使用表达了我们谈及或思及的是什么,即“关于”(ofness)和“涉及”(about-ness);第二,命题内容的表征维度取决于给予和索取理由的推论实践,这就决定了表征内容本质地包含推论实践中的规范身份(normative status)和规范态度(normative attitude);第三,“从物归派”的表达功能在于清晰地阐明被承认和归派的承诺和资格。因此,推论主义语义学必须和逻辑表达主义(logical expressivism)相结合,从隐含的(implicit)记分行为走向对话语计分态度的清晰(explicit)归派,最终在一种扬弃了语汇的相互外在性的“解释平衡”中成功刻画客观内容。

布兰顿试图阐明,根据这个推论主义语义学的方案,我们可以在不诉诸任何先天论证的前提下刻画出我们谈及或思及的是什么,只不过这种谈论应该“放在故事的结束,而非开端”。①Robert Brandom,Perspectives on Pragmatism:Classical,Recent,and Contemporary(Cambridge,MA:Harvard University Press,2011)11.在这个意义上,他认为自己的方案比戴维森更彻底。他指出,戴维森认为间接引语中的“that”指示了紧跟着它的殊型句。但实际上,作为从属连词的“that”派生自作为指示词的“that”只是英语中的一个词源学错误或偶然巧合。这一误解让戴维森的三角测量变成一个先天论证,他没有看到三角测量涉及的是社会视角之间的相互归派,这种证成可以建立在相互推延(deferral,deference)的基础上。布兰顿建议将戴维森探讨的“同言”(samesaying)理解为下面这种记分规则,即将第一个举动的证明资格推延给第二个举动。②Brandom,Making It Explicit,p.538.

我们在引言中指出,社会实践语境中的规范语汇是否能对客观性作出令人满意的刻画仍是一个尚待展开和论证的问题。这个推论主义语义学方案能否获得真正意义上的客观性?对这一问题的回答取决于我们能够接受何种程度上的客观性。而布兰顿本人对客观性的要求是很高的,他并不满足于像实用主义者那样通过“可靠区分性回应倾向”(reliable differential responsive dispositions)来解释人和世界的关联。他指出,“概念应用的最终正确性并不取决于你、我或任何人所认为的事实,而取决于实际的事实。为了让我们的概念关涉客观世界,必须有一种客观意义上的正确性——一种回应应用对象和构成这些对象的事实世界的适当性——控制概念的应用。……对象要在强意义上被理解为是非视角性的。”③Ibid.,p.594.布兰顿认为,他无法在放弃表征(以及与表征相关的“关于”和“涉及”)的前提下实现这种对客观性的强烈诉求。他试图阐明,在传统的表征主义和罗蒂在《哲学与自然之镜》中提出的全局性反表征主义(global antirepresentationalism)之外,我们还有第三个选项:我们可以改变表征的剂量,保留一种反全局性表征主义(anti-global-representationalism)。④Brandom,Perspectives on Pragmatism,p.197.有时布兰顿也将这一立场称为“弱的全局性语义表征主义”(soft global semantic representationalism)。⑤Ibid.,p.214.在有些批评者看来,保留表征对布兰顿的推论主义是破坏性的。比如,普莱斯建议我们采纳一种全局性表达主义(global expressivism),即完全取消语言与世界的“配对游戏”(matching game),并完全放弃“追踪世界”(worldtracking)的诉求。⑥Huw Price,Naturalism without Mirrors(Oxford:Oxford University Press,2011)8-11.普莱斯认为,布兰顿的问题在于试图保留一种谈论外表征的语汇,“虽然布兰顿的出发点是非表征性的表达主义,但在他的终点,这种非表征性特征减弱了”。⑦Ibid.,p.202.布兰顿认为这样的批评仍然停留在区分内与外、语言与世界的框架中,而没有从一个新的视角去理解表征。他在一篇批评罗蒂的文章中指出:“表征模式的要点不在于证成(至少不是直接的),它断言的是如何在关于世界的规范语义关系中使用我们的经验语汇,在这种使用中,事物之所是决定了我们的断言的正确性。”⑧Robert Brandom,“Vocabularies of Pragmaticism:Synthesizing Naturalism and Historicism,”ed.Robert Brandom,Rorty and His Critics(Malden:Blackwell,2000)161.

要理解布兰顿意义上的表征,特别要关注两个要点。首先,从一个宽泛的视角来看,布兰顿的推论主义语义学和戴维森的三角测量同属于一条思路,即从主体进展到主体性间,从“意识哲学”的层面——知性(Verstand)和理性(Vernunft)——进展到“相互理解”(Verständigung)的层面。但布兰顿的创见在于,在一个递进性的“表达主义”(expressivism)而非单层的“描述主义”(descriptivism)框架下理解主体间的相互解释,并在这个新的视角下理解表征语汇所扮演的特殊角色。布兰顿在一篇早期文章中将语言哲学分为两个阵营:一个阵营以弗雷格、罗素、塔斯基和卡尔纳普为代表,认为语言的本质特征是表征事物之所是;另一个阵营以杜威和晚期维特根斯坦为代表,认为语言的本质特征是社会实践。①Robert Brandom,“Truth and Assertibility,”The Journal of Philosophy 73.6(1976):137.布兰顿认为,从经验心理学出发的表征主义者没有看到我们的表达资源和表达能力是可以不断充实和丰富的;而持社会实践语言观的哲学家试图用可断言性来取代真,没有看到表征内容的必要性。不同于这两个阵营,布兰顿认为表征和表达之间并不存在不可弥合的鸿沟,这里的关键在于将基于共时性分析的逻辑主义和基于历时性分析的历史主义结合起来。在这种逻辑表达主义的视角下,我们不是在故事的开端去解释“为什么存在着(被谈论的)某物而不是(彻底的)无”,而是在故事的结束去解释“为什么我们所谈论的东西,会被构造为有性质的、有关系的对象”。②R.布兰顿著,陈亚军译:《阐明理由:推论主义导论》,第140页。布兰顿试图阐明,清晰刻画表征内容的目标并不是一蹴而就的,我们在自律的推论实践中不断丰富自己的逻辑表达语汇和逻辑表达能力,最终在这个历史进程的终点清晰地阐明语义推论的表征维度。

其次,通过推论主义语义学和逻辑表达主义刻画表征内容的思路需要落实在一个更基本的世界观框架中,这个语义学方案只有在一个概念实在论的框架下才是可能的。在这个意义上,尽管布兰顿认为戴维森的先天论证是多余的,但他的语义学方案同样需要某个最终保证。关于布兰顿的概念实在论,他本人曾在一次访谈中指出:“麦克道尔和我都是关于世界的概念实在论者。我们认为,世界实际上是独立于人的,但已经被概念化……概念没有外在边界……世界其实就已经在概念塑造中了。”③陈亚军:《德国古典哲学、美国实用主义及推论主义语义学——罗伯特·布兰顿教授访谈(上)》,《哲学分析》2010年第1期。在这个概念实在论的框架下,布兰顿意义上的表征至少具有两个内涵:

第一,表征并不是心灵的运作,而是心灵与世界的某种同构。布兰顿曾区分了两种不相容性(incompatibility):客观不相容性和主观不相容性。前一种不相容性认为同一个对象不可能具有不相容的属性,后一种不相容性认为同一个主体不应该作出不相容的承诺;前一种不相容性通过模态语汇得到阐明,后一种不相容性通过规范语汇得到阐明。他指出,这两种不相容性是“同一个硬币的两面”,它既阐明了“客观世界的概念结构”,又阐明了“主体的概念结构”。④Bernd Prien,and David Schweikard,eds.Robert Brandom:Analytic Pragmatist(Frankfurt:Ontos Verlag,2008)190.

第二,这种建立在同构之上的表征帮助我们在语言观念论和语言实在论之间维持必要的张力。一方面,布兰顿像维特根斯坦那样认为语言的界限就是世界的界限;另一方面,他又认为世界以一种直接的方式从语言实践内部限制了推论、信念和实践承诺的规范。他指出:“判断和推论的属性……由事物的实际所是所决定,事物的实际所是独立于我们对它们的把握。我们的认知态度最终必须回应这些独立于态度的事实。”⑤Brandom,Making It Explicit,p.137.关于这一点,他给出了一个示例:即便我们同意尾巴也是一条“腿”,但是当被问及马有几条腿时,正确的回答仍然是四条腿。布兰顿指出:“我们不能用语言性事实改变卸载状态下的(in the unloaded sense)非语言事实。”⑥Brandom,“Vocabularies of Pragmaticism:Synthesizing Naturalism and Historicism,”p.163.

我们已经在戴维森那里看到,要理解他所说的“融贯产生符合”并不是一个简单的任务。我们在理解布兰顿的概念实在论时也会遇到同样的困难,因为他们所要阐明的实际上是同一个构想。布兰顿在《使之清晰》中指出,“非推论性报告可以作为未证成的证成者运作,……这样观察就阻止了无限后退,并在此意义上为经验知识提供了基础”。⑦Brandom,Making It Explicit,p.222.哈贝马斯由此认为布兰顿的最终方案是将知觉作为“直接判断”的经验基础,甚至还将知觉视为不需要进一步证成的理由,因此已经不自觉地超出了推论主义的框架。⑧Jürgen Habermas,“From Kant to Hegel:On Robert Brandom's Pragmatic Philosophy of Language,”European Journal of Philosophy 8.3(2000):335.布兰顿认为这一误读的根本原因在于没有看到观察报告不是知觉层面的材料,而是作为“可断言内容”(claimable contents)的事实。可断言内容不是推论之外的非概念化实在,而是在推论中被把握的世界本身。他指出,“我们的推论实践嵌在独立于实践的事实世界中,我们的断言必须答复这些事实以获得正确性,但这决不意味着承诺旁观者知识理论(spectator theory of knowledge)”。①Robert Brandom,“Facts,Norms,and Normative Facts:A Reply to Habermas,”European Journal of Philosophy 8.3(2000):358.概言之,布兰顿想要阐明的是,语言对世界的“表征”不是以旁观者的姿态将世界放到某个“界面”(不管是心理界面还是语言界面)上来,而是实际参与世界本身的进程,并在达到解释平衡的成熟语汇中对世界本身作出断言。

四、“语言使用者在世界中”:一种整全的语义观

站在当下的理论节点上,我们已经能够清晰地看到“语言转向”提出的“语义上行”(semantic ascent)方案在很大程度上是一种无法实现的理论虚构。上世纪末,罗蒂指出,这一提法是“装腔作势”和“令人难堪”的,而“‘哲学问题即语言问题’这个口号在我现在看来也是具有混淆性的”。②Richard Rorty,“Twenty-Five Years Later,”ed.Richard Rorty,The Linguistic Turn:Essays in Philosophical Method(Chicago:The University of Chicago Press,1992)371.事实上,伯格曼在提出语言转向的同时就已经指出,“好的语言哲学家,不管他的工作语言是理想语言还是日常语言,最终的诉求都是通过语言的手段思考世界”。③Gustav Bergmann,Logic and Reality(Madison:University of Wisconsin Press,1964)172.我们可以通过前面的讨论看到,戴维森和布兰顿无疑是伯格曼眼中的“好的语言学家”,他们在看到语言的本质是一种社会实践的同时也看到我们始终要用语言谈论某种东西,因此不存在只停留在语言中而不涉及世界的意义理论。戴维森自觉地和达米特(Michael Dummett)等“约定主义者”(conventionalist)划清界限。他强调自然语言是在社会交往进程中建立的形式,但他同时也试图阐明,为了让解释者和说话者共同意指某个公共事物或事件,世界和语言之间必须存在某种更为基础的同构性。基于同样的诉求,布兰顿认为我们必须在推论实践的终点用清晰的逻辑表达语汇来刻画语义推论的表征维度。也正是在这个意义上,有学者正确地指出,“语义学才是布兰顿真正关注的焦点,只是由于有助于解决语义学问题,语用学才有其地位”。④陈亚军:《超越经验主义与理性主义:实用主义叙事的当代转换及效应》,南京:江苏人民出版社,2014年,第266页。

戴维森和布兰顿的最终洞见是,完整的语义学方案应该将指称和使用这两个维度有机地整合在一起,而实现这一点的前提在于承认如下的事实:语言使用者是世界的一部分,我们在世界中生存、思考和言说,这意味着我们的语言必须和世界本质相关。塞拉斯(Wilfrid Sellars)曾在《哲学与人的科学映像》中提出这样一个看似平淡但实际上很深刻的洞见:人总是“世界中的人”(man in the world)。⑤Wilfrid Sellars,Science,Perception and Reality(Atascadero:Ridgeview,1963)6.关于塞拉斯的语义观,参见孙宁:《匹兹堡学派研究》第8章,上海:复旦大学出版社,2018年。我们对语义的思考也应该看到“语言使用者在世界中”这样一幅图景。根据这幅图景,“发现”(discovery)同时意味着“提议”(proposal),语言在对世界作出断言的同时也对世界作出相应的贡献。并且,更为重要的是,这个基本视角还进一步规定了语义学的基本方法:语义学的最终成果必须在最大程度上反映世界生成的复杂性,这意味着一切已经固定成型的语义学方案都必须接受进一步的质疑和修正。在这个意义上,关于语义的探讨仍然是一个极端开放的议题,它的丰富性远远超出了狭义的语义学或狭义的语用学。