2010—2019年春季影响大连的温带气旋特征及爆发性气旋成因分析

李燕 赛瀚 黄艇 高燕

(1.大连市气象台,辽宁 大连 116001;2.普兰店市气象局,辽宁 大连 116200)

引言

温带气旋是影响中高纬度地区大范围天气变化的重要天气系统之一,多在锋区附近产生风雨天气,严重时伴有暴雨、暴雪或强对流天气,近地面最大风力甚至可达10级以上,能够造成大范围剧烈的天气灾害,直接或间接导致较严重的人民生命财产损失,因此研究温带气旋的气候特征以及所造成的灾害性天气具有重要的科学和实际意义[1-2]。

目前国内外很多专家学者对温带气旋的发展、变化以及所造成的影响进行过研究[3-5]。很多学者发现温带气旋的路径有明显的北移特征。王新敏等[6]研究气候变暖背景下温带气旋变化,发现在全球变暖背景下,北半球气旋活动的变化显示出在中纬度活动明显减少,而在高纬度增加的趋势,意味着气旋的路径已经明显北移。研究其原因,发现气旋活动的变化与对流层斜压性、急流以及北大西洋涛动、海温梯度等有关。秦听和魏立新[7]对出现在中国近海的温带气旋(气旋生命史1 d以上,移动距离大于500 km)的时空分布特征进行统计分析,发现进入中国近海的温带气旋数量呈现春夏多而秋冬少的特点。气旋数量呈增加趋势,其中北部海区气旋数量增加达到显著水平,影响中国近海的气旋路径有北移的趋势。进入中国近海的温带气旋主要有4个生成源地,按比例由高到低分别是江淮气旋(38.9%),东海气旋(25.2%),黄河气旋(24.3%)以及蒙古气旋(11.6%)。气旋入海后,当大气海洋条件适合时,可以爆发性增长。

大连位于温带气旋密集活动的中高纬东部沿海地区,从近几年的天气形势演变可以看出,受温带气旋影响灾害严重,例如2007年3月4日温带气旋北上和2016年5月3日温带气旋北上,大连地区均出现了暴雨天气和11级以上大风天气,造成了极其严重的灾害和经济损失。因此有必要针对温带气旋对大连的影响进行研究。这两次造成大连严重灾害的北上温带气旋均出现在春季,并且有专家研究发现温带气旋活动以春季最为显著[8]。本文针对2010—2019年春季影响大连的温带气旋进行分析,在此基础上,对春季的爆发性温带气旋路径进行分析。为了进一步理解爆发性气旋的致灾原理,对春季两次爆发性温带气旋(即2016年5月3日和2007年3月4日)北上造成大连地区极端天气的物理机制进行对比分析,着重研究气旋在入海后的性质变化以及造成大连地区暴雨、大风的物理机制,分析春季影响大连地区的温带气旋的共性特征,为今后此类过程的预报预警提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

利用常规和加密气象观测资料、逐6 h的NCEP 0.25°×0.25°再分析资料[9]、Micaps高空和地面实况资料,对2010—2019年春季进入黄渤海的温带气旋以及对大连造成天气影响的气候特征进行分析。利用Micaps高空和地面实况资料、云图资料等从环流形势、物理量场方面对发生在大连地区的2016年5月2—3日(简称“20160503过程”)和2007年3月3—5日(简称“20070304过程”)的两次温带气旋产生的极端天气过程进行对比分析。

1.2 研究方法

本文研究的温带气旋是指源地位于30°N以北区域的气旋。春季是指3—5月。使用海平面气压场数据,采用计算机客观识别[10]和主观识别两种方法,分析温带气旋的强度和路径等信息[11]。计算机识别会受大尺度系统和小尺度噪声影响,结果与实际会有偏差,所以先利用计算机进行初步筛选,然后再主观判断。气旋中心的计算机初步识别方法[11-12],一是5°范围内的局地最小值,且气压值小于1020 hPa;二是局地内的气压差值大于2 hPa,并通过分析其分布,发现当其值大于1×10-5hPa·km-2时,该点一般位于闭合等压线内;三是▽2p>1×10-5hPa·km-2。

气旋路径识别[11-12]:设t时刻的位点A,t+1时刻的位点B,当B满足:(1)AB间气旋平均移动速率小于50 m·s-1;(2)B点相对A点经度上向西不超过5°[8];(3)B是满足这些条件的距A最近的位点,则视AB为同一个气旋过程。

对客观识别结果,主观分析天气图资料进行核对筛选,最终确定所要研究的温带气旋数据信息。客观选出2010—2019年春季进入黄渤海的温带气旋77个,主观筛选结果为71个,空选率为8%。

2 结果分析

2.1 春季进入渤海和黄海温带气旋的气候特征

2.1.1 气旋频数

对2010—2019年春季进入到渤海、黄海的温带气旋的频次特征统计分析,发现10 a中进入渤海、黄海的气旋的频数共71例,以2011年和2018年频数最多(10个),2014年最少(3个)。就月份而言,4月最多(30个),平均每年3个;3月最少(18个),平均每年1.8个,其中2014年、2016年、2017年3月没有进入到渤海、黄海的气旋。从这10 a的总平均状况来看,每年春季平均有7.1个气旋进入到渤海、黄海,月平均为2.4个。由此可见,春季进入大连周边海域并有可能对大连地区造成严重天气的温带气旋发生频次是比较多的。

2.1.2 气旋路径

本文气旋路径主要是统计分析温带气旋先进入大连周边哪个海域,通过分析发现,进入黄海北部的气旋最多,为67.6%,进入渤海的气旋次之,为29.6%,进入渤海海峡的气旋最少,只有2.8%。而进入渤海的气旋中有一半以上(57%)经过辽东半岛南部进入黄海,也就是说,共有84.5%的温带气旋会进入黄海北部,说明春季温带气旋北上对大连东部沿海的影响几率远高于其他地区。

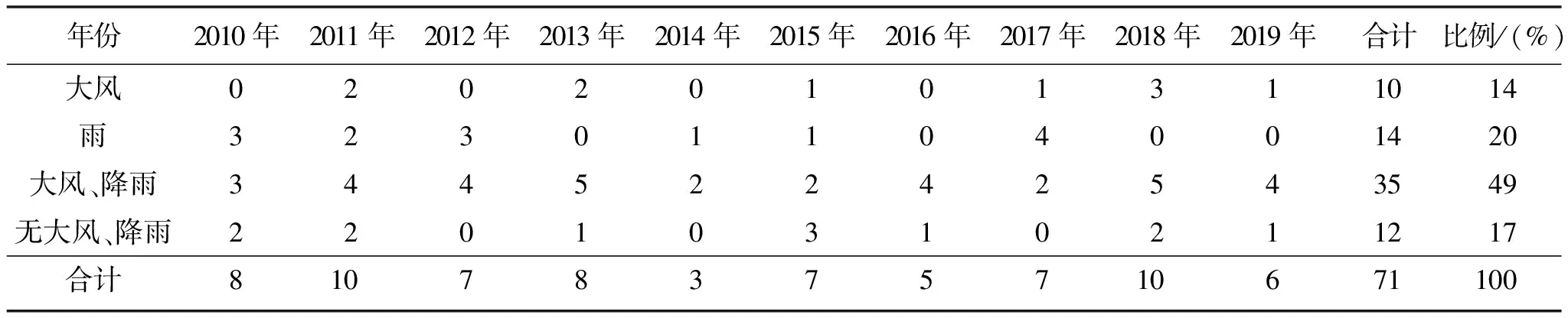

2.1.3 大风降水天气

对2010—2019年春季进入渤海、黄海的温带气旋对大连地区造成的大风、降水天气影响进行分析(表1),发现没有产生大风、降水天气影响的较少,只占17%,73%入黄渤海气旋均对大连造成大风或降水影响,其中49%风雨影响同时发生。说明春季温带气旋进入大连周边的渤海和黄海后,常会给大连地区带来大风、降水等严重天气,因此温带气旋是春季影响大连地区天气变化的重要天气系统之一。

表1 2010—2019年进入到渤海、黄海的气旋造成大连地区大风、降水天气次数

2.1.4 爆发性气旋

Sanders和Gyakum[13]于1980年提出贝吉龙定义法:一个温带气旋在60°N,24 h取其平均中心气压降低率至少为1 hPa·h-1时,则此温带气旋为“气象炸弹”或爆发性发展气旋[14-17]。在实际工作中,为使用方便多采用标准纬度贝吉龙定义法,也就是不论气旋中心在哪一纬度上,加深率24 h达到60°N上的临界值24 hPa或者12 h达到45°N上的临界值12 hPa的气旋,均称为爆发性气旋[18]。

根据地面观测资料普查了2010—2019年进入黄渤海气旋中爆发性气旋,一共出现了10次。对于黄渤海来说,爆发性气旋没有明显的年际变化,集中发生在春季和秋季,频率最大在4月、5月、11月,其中春季最多,为50%。爆发性气旋路径基本均由西南向东北方向移动(图1),影响大连气旋爆发性发展的初始位置具有明显的季节性变化。夏季爆发性气旋主要发生在30°—35°N,春秋两季均在35°—40°N。

图1 2010—2019年黄渤海爆发性气旋路径

由图1统计的春季发生的爆发气旋可以看出,2015年5月11—12日和20160503过程路径比较接近,但通过对两次过程的气旋移动路径和中心气压变化进行对比分析可知,虽然两次过程气旋的路径基本一致,但2015年5月11—12日气旋快速发展时已经离开大连进入辽宁中北部地区,所以对大连地区的影响较小;而20160503过程气旋快速发展时正位于黄海北部至大连东北部,所以对大连地区的影响较大,出现暴雨和强风天气,与历史上20070304过程的江淮气旋北上造成大连地区强风暴雨天气有相似之处,因此对这两次春季江淮气旋北上影响大连地区的天气过程进行对比分析。

2.2 两次典型春季温带气旋天气实况

20160503过程主要发生在2016年5月2日夜间至3日夜间(时长约36 h),大连地区出现了大到暴雨,个别站点出现大暴雨天气,暴雨以上量级主要出现在中部及西北部地区,全区8个主要站点中,有4个达到了暴雨量级,其中位于大连西北部的瓦房店最大,为68 mm,有三个站达到了大暴雨量级,分别为瓦房店的东马屯107 mm、老帽山100 mm,普兰店的同益100 mm,这是2016年大连地区首场暴雨,主要降水时间集中在2日半夜后至3日白天(时长约20 h)。降水的同时还伴有西北大风,从3日凌晨至半夜大风持续时间20 h左右,极大风速达到了9—11级,其中最大出现在瓦房店,为32.3 m·s-1。大风造成大棚、房屋、广告牌严重受损,养殖鸡(牛)舍大量损毁,树木倒伏严重,果树开花、坐果掉落,通电、通讯线杆倒伏,10 kV线路跳闸造成停电停水,经济损失严重。

20070304过程主要发生在2007年3月3日半夜至4日夜间(时长约33 h),大连地区出现暴雨天气,全区主要站点均出现了暴雨量级,其中大连东北部的庄河最大为77 mm。由于降水时间在3月初,气温较低,降水相态有雨凇、冰粒、降雪等,但由于降温时间较降水时间偏晚,因此主要以降雨为主。出现暴雨天气同时,同样也伴有大风天气,从4日上午至5日大风持续时间48 h左右,主要强风时段在4日夜间到5日白天(时长约24 h)。此次过程为偏北大风,陆地平均最大风力7—9级,阵风9—12级;海区平均最大风力9—11级,最大阵风13级(成山头);2 min最大风速旅顺最大,为21.2 m·s-1;极大风速旅顺和金州均为33 m·s-1。这次过程极大风速也是1981年以来的极值。此次暴雨大风过程造成人身伤亡事故4起,7人死亡;全市农渔业生产严重受灾,工业企业基本停产;电网严重受损,大面积停电,城市公用设施受损严重,出现大面积停水、停热、停气,中小学校停课。

两次过程不同之处是20160503过程发生在春末,降水相态为雨,主要站点50%出现暴雨,主要在中、西北部,大风风向为西北风,造成灾害损失的天气现象主要是大风;20070304过程发生在春初,降水相态复杂,主要站点均出现了暴雨,大风风向为北风,造成灾害损失的天气现象是复杂的强降水现象和大风。两次过程均出现了暴雨,降雨时间均为33—36 h;均出现了大风,大风持续时间为20—24 h,主要站点最大阵风均为12级;并且均有很严重的灾害损失。

2.3 两次典型春季温带气旋的天气形势

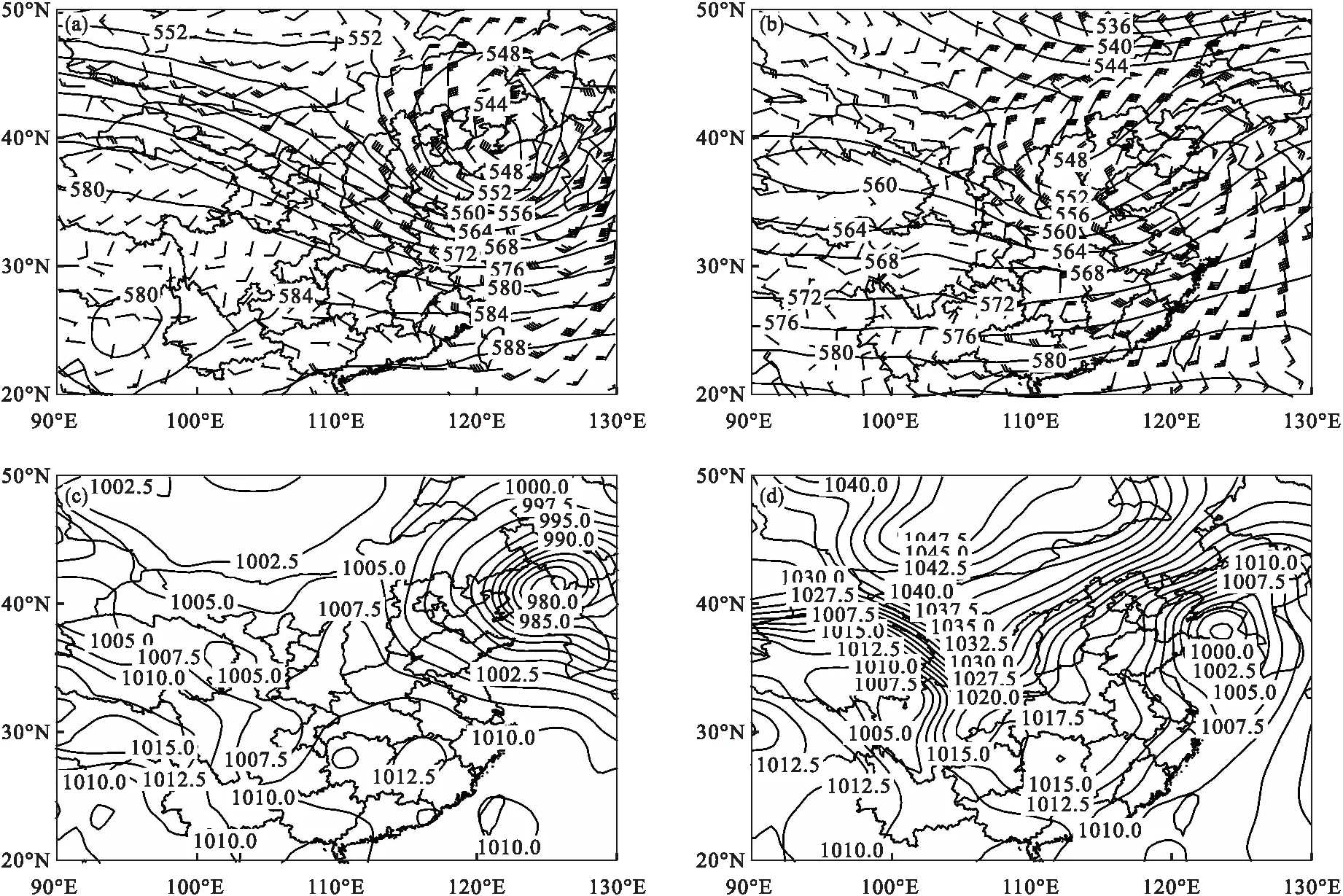

2.3.1 20160503过程

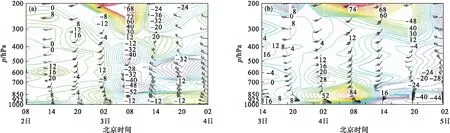

2016年5月2日08时,500 hPa冷空气从贝加尔湖地区南下至中国河套地区形成大槽,大槽东移加强,2日20时大连位于加深的大槽前,降水开始,但量级不大,3日08时大槽东北移过程中继续加强,在渤海形成低涡,中心值为548 dagpm(图2a)。低层850 hPa槽前西南急流在1日已经建立,位于渤海西岸,最大风速可以达到16 m·s-1,之后冷槽向东北移动并加强,2日08时在山东半岛形成低涡,2日20时冷涡继续加强北移至渤海海峡,中心值为140 dagpm,在低涡的东南和西北象限随着低涡的旋转,对应有南北两个水汽输送带,低涡经过渤海海峡有明显加强。从温度平流剖面图上看(图3a),3日02时开始大连上空由暖平流向冷平流转换,3日08时大连上空400 hPa以下均为冷平流,并且达到最强,850 hPa附近达-52×10-5℃·s-1,表明中低层有强冷空气入侵,此时冷涡中心强度为124 dagpm(12 h下降了16 dagpm)出现大风天气,大连的西部、南部地区位于低涡的西北象限,而东部地区位于低涡东侧,大连全区位于水汽输送带和强的上升运动区,主要降水时段开始,3日20时低涡位于辽宁和吉林交界处,中心值为120 dagpm,说明在这段时间,冷涡加强并且移动缓慢。从云图上看,低涡在缓慢向东北移动过程中,不断逆转,其西北象限的水汽输送不断加强,西北方向有冷空气汇入,冷空气和暖湿水汽交汇,使低涡西北象限上空有降水云系不断发展和维持,大连的西北部地区一直位于其发展的降水云带中,因此大连的西北部地区降水较大。

位势高度单位为dagpm,风矢量每条短划线为2 m·s-1、每条长划线为4 m·s-1(下同);图c和图d单位为hPa

地面图上,2016年5月1日夜间在河套东侧有弱气旋形成,中心值为1002.5 hPa,之后气旋向东北方向移动,2日20时气旋中心位于山东半岛,缓慢向东北移动,经过渤海海峡,强度迅速加强,中心气压以每3 h近5 hPa的速度减小,至3日08时中心气压降为985 hPa,中心位于庄河东部海面上。气旋移动过程中,其西北象限的强梯度区和强降水区从大连的南部向北推进,降水增大、大风增强,大连东部的庄河、长海位于气旋的北偏东位置,降水和大风稍弱。3日14时气旋强度达到此次过程的最强,中心值为977.5 hPa,位于辽宁的东部地区,此时大连地区全区均位于气旋的西侧(图2c),此时段出现了11级阵风。由于气旋中心偏北,冷空气汇入区底部即螺旋云带尾部位于大连的西北部,此时大连的南部地区降水开始减弱,而大连西北部的瓦房店地区降水较强,气旋向东北移动速度较慢,并不断旋转,因此这个螺旋云带的尾部长时间影响瓦房店地区,出现了6 h内50 mm的短时暴雨。3日20时气旋中心进入吉林境内,大连降水结束,大风逐渐减弱。

2.3.2 20070304过程

2007年3月3日08时500 hPa贝加尔湖以北地区有一冷涡,冷涡中心位势高度值为504 dagpm,并有一个-48 ℃的强冷中心,河套地区有一经向型西风槽;4日08时,贝加尔湖附近的低涡槽稍有东移,到蒙古国东部上空,槽后不断有冷空气南下,影响内蒙古东部、中国东北地区,河套槽的北段移速较快,槽呈东北—西南向,其北部移到中国华北地区上空,槽前的西南气流辐合,为此次极端暴雨大风天气过程提供了水汽和动力条件(图2b)。对流层低层700 hPa上3日20时有一支西南强风速中心从中国华北南部经山东半岛伸向大连南部地区,低空急流开始建立;由于北支槽后冷空气不断汇入南支河套槽,使河套槽加强,在江淮一带形成低涡,4日08时低涡进入渤海海峡、黄海北部后低涡继续加强,中心强度为292 dagpm(图略)。对应850 hPa图上,3日08时,江淮地区也有一低涡生成,低涡迅速向东北方向移动,4日08时低涡的中心位置移到山东半岛北部至渤海海峡,低涡强度明显增强,位势降低6 dagpm以上(图略)。从温度平流剖面图上看(图3b),4日08时前大连上空均为暖平流,并且在4日08时大连上空925 hPa附近有84×10-5℃·s-1的强暖平流中心,说明在早春季节海洋有增温作用,有利于气旋增强,水汽辐合抬升增强,有利于降水增强,为降水提供水汽,4日08时之后从近地层开始向中高层逐渐转为负温度平流,大风降温开始,降水相态由液态向固态转变。

单位为10-5 ℃·s-1

地面图上,3日20时在内蒙中部至中国西北地区有一条东北—西南向的冷锋,安徽中南部有一气旋东北移加强,4日02时中心位于江苏北部,中心气压1005 hPa,气旋外围云系已到达内蒙古中东部和黑龙江南部,主要强降水云带位于辽宁,在降水云带上有中小尺度对流云团生成,并自南向北影响大连地区。4日08时气旋中心位于山东半岛,中心气压为1002.5 hPa,强降水云系已经覆盖大连全区,这一时段为大连的主要降水时段,这时西北冷锋南压,其前锋已经影响辽宁西北部。4日14时气旋中心位于黄海北部,中心气压为997.5 hPa,其西北侧冷锋后冷空气从东北方南下卷入气旋促使其发展加强(6 h中心气压加深5 hPa),大连位于其西北侧降水云带中,大连东北部的普兰店、庄河、长海位于西北侧冷锋与气旋的交汇区(图2d),降水偏大,此时由于强冷空气的汇入,降水性质发生了变化,以雪为主。4日17时气旋中心位于庄河和丹东交界的南部海面上,中心气压维持在997.5 hPa不变,大连主要位于其西侧,降水主体基本结束,由于气旋较强,与其西侧大陆高压形成较强的气压梯度,偏北大风持续至4日夜间。

2.3.3 两次过程对比

20160503过程爆发气旋位于庄河略偏东的黄海上,冷空气从北—西北方向南下,冷平流最强时气旋爆发,3 h下降5 hPa,中心气压为977.5 hPa,20070304过程爆发气旋位于长海东部的黄海上,冷空气从东北方向南下,经过暖洋面近地层为强暖平流时气旋爆发,6 h下降5 hPa,中心气压为997.5 hPa;20160503过程大连只有中部、西北部位于气旋的西北象限冷暖空气交汇处,所以中部、西北部出现暴雨,20070304过程大连主要站点均位于气旋的西北象限冷暖空气交汇处,所以全区出现暴雨。但两次过程均有江淮气旋北上入海后变成爆发性气旋,爆发性气旋是暴雨大风天气过程的主要影响系统;贝加尔湖有冷空气汇入与气旋东南象限旋转至西北象限的暖湿空气交汇,大连位于冷暖空气交汇处。

2.4 两次典型春季温带气旋灾害性天气机制分析

2.4.1 高、低空急流与温带气旋变化

20160503过程中,200 hPa有西北和西南两支急流,当5月2日08时西南急流开始加强时,气旋开始发展,当2日20时至3日14时达到最强时,气旋快速发展;3日20时西南急流开始减弱时,气旋减弱。从850 hPa流场上可以看出气旋出现在低空西南急流出口区左侧、加速发展的涡旋中心附近(图略)。

20070304过程中,200 hPa上7月3日02时在内蒙古中部至中国东北地区北部有一强风速中心即高空急流中心,急流中心也不断东移,急流轴从东西向旋转为西南—东北向,3日17时850 hPa有一支东南急流建立,4日02时开始低空急流的次级环流的强上升支和高空急流的强辐散重合的区域从大连西部和南部向东移动,形成深厚的上升气流,使地面气旋加强发展。低空急流中心北移强度增强,江淮气旋也不断北移增强,4日08时急流达到最强,中心值为28 m·s-1,此时低空急流出口区左侧次级环流的强上升和高空急流入口区右侧的辐散强度均达到最强,江淮气旋位于此重叠区域(图略),东北移过程中开始爆发性发展。

从两次过程高低空急流分析中可以看出,20160503过程受两支高空急流中的西南急流影响,20070304过程一支高空急流东移旋转为西南向。但两次过程中江淮气旋均位于低空急流出口区左侧强上升运动和高空急流的强辐散重合的区域,此区域有明显的水汽辐合、强上升运动和正切变涡度,有利于气旋发生爆发性发展。

2.4.2 锋区、冷暖空气与温带气旋变化关系

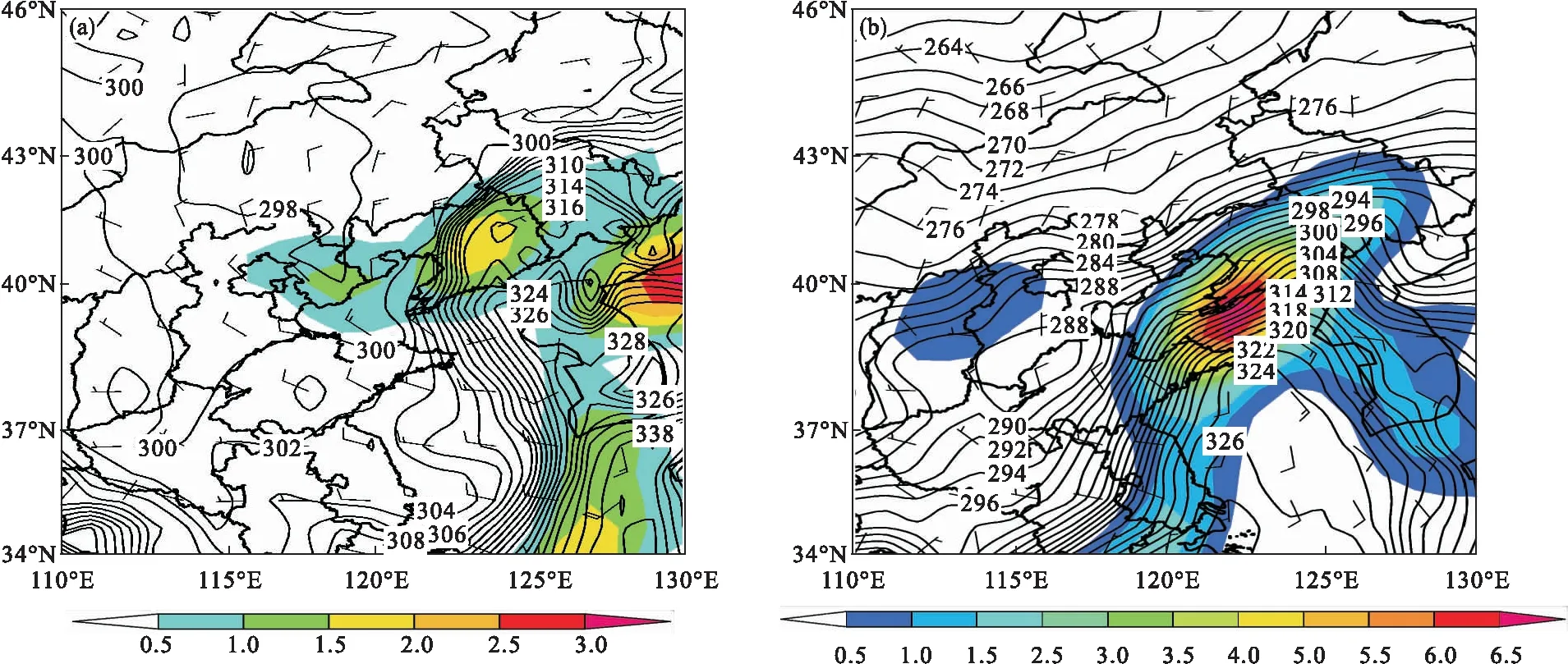

20160503过程中,气旋上空对应θse高值中心,其北侧冷空气堆上空向南推动,高空锋区的坡度、温度水平梯度同时增大。底层假相当位温为302—318 K(图4a),500 hPa冷平流势力强(为1×10-5—3×10-5K·s-1),有强烈的不稳定层结,底层的暖湿空气爬升速度加强。锋区的加强,配合强不稳定层结,使上升运动加强。冷空气锲入暖空气底层后,中空冷空气更强更快形成陡立的高空强锋区,迫使其前方较高位温的暖空气加速上升释放不稳定能量,地面气旋急速减压。锋区前部暖脊加强发展为暖中心,起到阻挡作用,爆发气旋维持少动,影响时间延长,有利于降水累积。

20070304过程中,从西南有暖湿空气向北输送,贝加尔湖有冷舌向南输送,7月3日17时暖舌伸到渤海海峡,冷空气已南压到30°N,东移到110°E。之后高能的暖舌继续北伸,冷空气向东南补充。4日02时开始冷暖空气在大连的西北部交汇(图4b),形成强暖湿舌和湿斜压锋区,地面气旋发展。直至5日05时,强暖舌伸展到大连北部,气旋移离大连。假相当位温的暖舌为上升运动提供能量,西南气流带来的水汽和热量在上升运动作用下使得暖舌增强,中低层强的湿不稳定能量,又促使上升运动发展,有利于地面气旋的强烈发展。

黑线为假相当位温,单位为K;色斑图为锋生函数,单位为10-9 K·s-1·m-1

从两次过程锋区、冷暖空气分析可以看出,锋区增强、坡度加大、移速放缓,锋区两侧冷暖空气的对峙明显加强,强暖空气上升速度加速释放了强不稳定能量,促使其前部江淮气旋快速减压呈爆发性发展。

2.4.3 温带气旋与极端天气的关系

两次过程,温带气旋经过黄海后,均爆发性发展,温带气旋前侧有充足的暖湿气流源源不断输送。大连位于水汽输送带前侧,气旋爆发性发展有利于上升运动加强,促使水汽垂直输送,整层水汽充沛。当低空急流发展和冷、暖空气交绥时,高湿、高温的湿斜压锋区上便出现强降水。

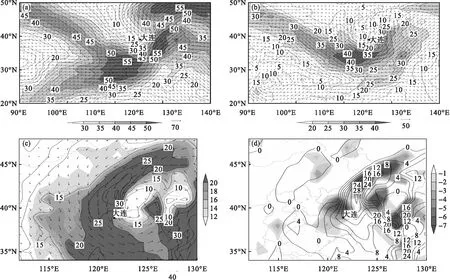

大连地区均处于200 hPa急流辐散区、500 hPa低槽前急流、850 hPa急流顶部、高空锋区,低空强正涡度、强辐合,高空强负涡度、强辐散,为强降水提供了水汽和动力条件,强降水区与低层辐合中心和正涡度中心对应(图5和图6),与强锋生区对应(图4a和图4b)。强高能舌、高低层冷暖空气对峙,为暴雨产生提供了热力条件。低层低涡、爆发性气旋东北部偏南气流与偏北气流形成的近地面切变辐合线为暴雨产生提供了触发条件。

图a风速≥30 m·s-1;图b风速≥20 m·s-1;图c风速≥12 m·s-1;图d黑线为涡度,单位为10-5·s-1,阴影为散度,单位为10-5·s-1

图a风速≥30 m·s-1;图b风速≥20 m·s-1;图c风速≥12 m·s-1;图d黑线为涡度,单位为10-5·s-1,阴影为散度,单位为10-5·s-1

两次过程的大风天气,是由于气旋爆发性发展出现超强气旋与周围气压场形成强气压梯度、强3 h变压及变压梯度,在强高空风动力传导下形成的。

3 结论与讨论

(1)2010—2019年春季进入到渤海、黄海的气旋平均每年7.1个,平均每月为2.4个;温带气旋进入黄海北部的频次最多,说明春季温带气旋北上对大连东部沿海的影响几率要远高于其他地区。近10 a进入渤海、黄海的气旋73%对大连造成大风或降雨影响。

(2)近10 a进入黄渤海的气旋中爆发性气旋集中发生在春季和秋季,其中春季最多占50%。爆发性气旋路径基本都是由西南向东北方向移动。

(3)春季造成大连地区极端天气的温带气旋主要是因为经过黄渤海后短时间快速降压,到大连陆地发生爆发性发展。温带气旋的发展是由斜压不稳定使扰动增幅引起,发展从低层开始,具有较强的锋区和斜压性。气旋爆发阶段位于正涡度平流最大的高空急流出口区,对应低空位于低空急流左前方辐合。气旋加强的主要原因是较强的冷、暖温度平流汇入。

(4)暖湿空气的异常活跃并北上和冷空气密切配合,是造成极端天气事件的主要因素。暴雨的形成主要是温带气旋带来的暖湿气流不断输送,强上升运动有利于水气垂直输送,整层水汽充沛。当低空急流发展和冷、暖空气交绥时,出现了在高湿、高温的湿斜压锋区上的强降水。北路强冷空气与黄、渤海上爆发性发展的温带气旋结合,造成大风天气。

(5)每个爆发性气旋都有其不同特点,发生的季节、冷暖空气的来源和强度、锋区位置和强度等均有区别。例如春季后期海陆温差不大,气旋经过海面,冷平流最强时气旋爆发(20160503过程),早春季节海陆温差较大,气旋经过暖洋面近地层为强暖平流时气旋爆发(20070304过程)等,由此造成的灾害性天气的落区和强度也有各自的特点。因此,需要在共性特点的基础上进行具体分析。