革新实验室的原理、案例、模型与教育应用展望*

——拓展性学习方法论的创新

马颂歌 李静静 徐雄伟

(上海师范大学 教育学院,上海 200234)

诞生于1996年的“革新实验室”(Change Laboratory,又译作“变革实验室”)(吴刚,2013)是一套基于拓展性学习理论(expansive leaning)提出的干预性实践改进方法及方法论。由文化历史活动理论芬兰学派(Finnish School of Cultural-Historical Activity Theory)创始人里奥·恩格斯托姆(Yrjö Engeström),依托赫尔辛基大学活动理论和发展工作研究中心 (Center for Activity Theory and Developmental Work Research)所研发(Engeström Y,et al.,1996)。第一代革新实验室是芬兰学派第三代理论的代表性成果,随着该学派理论向第四代迭代(Engeström Y,et al.,2021),第二代革新实验室相伴而生。第一代革新实验室主要用于工作场所学习和组织变革领域,借助从抽象上升到具体(ascending form abstract to concrete) 和双重刺激法(double stimulation),在干预对象的工作场所布置一个空间,内置一套丰富的工具开展形成性干预,以帮助企事业单位等面临重大转型的活动系统(activity system)共克时艰。第二代革新实验室主要用于社会管理领域,在沿用第一代革新实验室理论和方法的基础上,更侧重于解决流离失所、全球变暖等社会问题。两代革新实验室虽然侧重点不同,但不存在替代关系,至今仍共同发挥重要作用。

革新实验室应用前景广阔,目前已在六大洲的19 个国家和地区拥有先例,覆盖教育培训、医疗保健、农业生态、社会管理等领域,助力于各类组织及跨组织项目应对挑战,实现了“集体智慧的进化”(于文浩,2012)。2012年,革新实验室引入我国,代表性成果包括于文浩、吴刚、洪建中、马颂歌、魏戈、马香媛、欧阳忠明、李树玲、吴筱萌等人的理论分析和本土应用。总的来说研究成果较少,可挖掘的方向很多。为此,本文将在以下方面进行补缺:(1)解释革新实验室的核心特征和基本原理,拎出关键概念,厘清模糊概念;(2)梳理全球应用案例,分析革新实验室的应用领域和实施过程;(3)基于芬兰学者的革新实验室分类模型及全球案例分析,提出革新实验室蛛网坐标分类模型和转化模型;(4)展望革新实验室在教育学领域的本土化应用。

一、“形成性干预”是革新实验室的核心特征

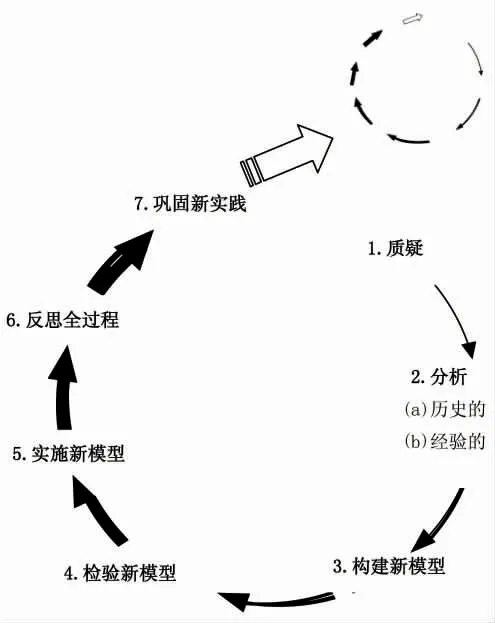

(一)形成性干预源自拓展性学习的方法论探讨

形成性干预(formative intervention)是“把群体活动系统作为分析单元 (unit of analysis),把矛盾(contradictions) 当作变化和发展的源泉,把能动性(agency)看成因果关系的关键,是将实践转化为一般概念 (concept) 的一种干预形式”(Engeström Y,2011)。从获得学习成果的本身来看,革新实验室的目的在于促进拓展性学习。作为革新实验室理论基础的拓展性学习,原本是一种在自然历史情境中即可发生的学习过程(见图1)①关于拓展性学习循环和活动系统模型的详细解释,包括分析单元、矛盾等概念,参见:魏戈.教师实践性知识的生成.北京:教育科学出版社.2020: 163-165,18-27。,其阶段性学习成果包括:(1)中心活动(central activity)产生的新工具(instruments),包括具体想法、具体工具、理论模型等;(2)中心活动发展为文化上更先进的活动(culturally more advanced activity),可理解为具有历史进步意义的新实践,即进步性实践;(3)围绕中心活动所形成一个活动系统(见图2),包含中心活动及其进步性实践、主体生产活动、工具生产活动、规则生产活动和客体活动。所谓阶段性,是指完成第一轮拓展性学习循环,第一轮之后的螺旋上升过程在图1 中用右上角的空心箭头和小循环圈表示。

图1 拓展性学习循环(改编自:Engeström,2000)

图2 活动系统模型(Engeström Y,2016a)

然而,拓展性学习作为一种过程性学习类型,是恩格斯托姆基于文学作品分析(《哈克·贝利费恩历险记》《七兄弟》)和科学史分析(元素周期律、曼哈顿计划)提出的,是通过对既成故事和史实的追溯而发现的。但在现实中,这种以人类实践的进化为学习成果的理想性学习类型很难自然发生,即在非干预状态下的人类群体,很难自然而然地完成一个拓展性学习循环,就连在恩格斯托姆的文史分析中,也只有曼哈顿计划真正完成了这一过程。革新实验室的前身即为拓展性学习理论的方法论部分,来自恩格斯托姆对如何人为促进这一理想学习类型的思考,诉诸芬兰学派的马克思主义和维列鲁学派(以维果茨基、 列昂捷夫和鲁里亚为代表的活动理论学派)根基,相应的结论便是进行形成性干预。

(二)形成性干预的目的是创造未知的进步性实践

“干预” 一词“源于拉丁语inter,between 和venio,to come,即‘to come between’,表示干预人员介于参与者或行动者之间,让活动系统有新的发展方向”(Virkkunen J,et al.,2013)。现代学术语境中的干预,一般是指“人类能动的、创造变革的、有目的行动”(Midgley G,2000)。干预无处不在,可来自内部或外部,可有意或无意,通常需要运用某种计划或方法才能实现。按照不同的维度,干预可以被分成许多类别,对理解革新实验室来说,最有意义的是形成性干预和非形成性干预之间的区分,后者包括传统实验和 设 计 性 实 验 (design experiments)(Brown A L,1992)。

表1 列出了在以人为对象的实验中形成性干预和非形成性干预的核心差异对比,本文现针对表中未尽事宜说明如下:(1)关于参与主体,形成性干预的实验对象必须是一个成员之间利益相关的群体,不能是个体或互不相关的个体组合; 非形成性干预的实验对象可以是个体也可以是群体。(2)关于主体之间的关系,形成性干预实验多数由实验对象(称为“实践者”,practitioners)发起,实验初期由研究者主导,随着实验的推进,实践者的主导作用逐渐增强,研究者转为发挥辅助作用。严格来说,实践者不具有干预者(interventionist)身份,但发挥实质上的自我干预作用;非形成性干预实验由研究者发起,由研究者主导,实验对象根据研究者的方案和指令行动。(3)关于实验目的,形成性干预围绕理论和实践的生成进行,同时激发和培育实践者的能动性(Haapasaari A,et al.,2016);非形成性干预围绕理论和实践的修正进行,关注变量差异和假设验证。

表1 形成性干预和非形成性干预的核心差异对比

(三)形成性干预的具体实现方式是革新实验室会议

革新实验室是“形成型干预思想在实践当中的应用”(吴刚等,2015),其实现方式可参见革新实验室会议模型(见图3)。对该模型的理解应当一分为二:圆弧状的下半部分表示的是物理空间,指示了人员(用圆圈表示)和设备、资料的摆放位置;圆角方框组成的上半部分表示的是实验手段、 实验过程和实验成果,每组方框内部的纵向重叠,表示的是时间维度——过去、现在和未来。在首次革新实验室会议之前,研究者要在实践者的配合下搜集大量的镜像材料(mirror,右方框列举了镜像材料的种类)。必要时,前几轮革新实验室会议会提供初始理论模型(model,左方框中的三角模型是一个初始理论模型示例)和针对拟革新问题的构想(vision),随后借助多轮次会议,形成过程性的具体想法(ideas) 和具体工具(tools)。在全部革新实验室会议结束之后,实践者面临的现实问题会迎刃而解,此时革新实验室终止,但实践者对实验成果的拓展仍会继续,进步性实践仍在形成,研究者可以保持联系和追踪,直至实践者出现新的实验需要。

图3 革新实验室会议模型(改编自:Engeström Y,et al.,2011)

由此可知,革新实验室的“革新”对象是向研究者发起咨询的实践者群体,即实践者在研究者的帮助下“革自己的新”。与传统咨询中直接取用外部专家给定方案的做法相比,这种自我革新有两点优势:

第一,革新实验室有更强的服务针对性,实现了个性化服务。例如,革新实验室认为,A 组织生成的方案绝不能直接应用于B 组织,假如B 组织认为A组织的方案有参考价值,则该方案仅可作为B 组织形成自身方案的原材料使用。其原因在于,推动革新实验的镜像材料、实验会议和过程性想法、工具等成果,都是针对A 组织的问题且由A 组织的相关实践者在A 组织的情境中具体的、历史的生成的,而对B组织来说,只有借鉴意义而没有针对性和形成性。

第二,革新实验室具有更强的变化包容力,能应对实验期内的内外部环境改变。这一优势与前一种优势相互关联,只有打破干预行为与干预结果之间的绝对线性关系,令干预在实境中变得灵活,才能满足即时发生的学习和变革需求,来帮助实践者“创造性地学习(learning what is not there,直译为‘学习未在之物’)(Engeström Y,2016b)”。

上述两大优势也带来了两大难点:其一,革新实验室必须创造性地应用于每个案例;其二,对实践者来说,革新实验室的概念、原理和步骤,只有在实际实施时才会变得清晰。

二、“从抽象上升到具体”和“双重刺激法”是革新实验室的基本原理

(一)从抽象上升到具体

1.革新实验室语境中的“从抽象上升到具体”

从抽象上升到具体是恩格斯托姆基于黑格尔、马克思、伊林柯夫(Il’yenkov)和达维多夫(Davydov)的论述所提出的革新实验室基本原理,解释了形成性干预应遵循的客观规律和认识方法。前文图1 呈现的拓展性学习循环,就是将这一原理应用于革新实验室所应参照的过程模型。理解革新实验室所谓的从抽象上升到具体,应从三个方面入手:(1)什么是“抽象”和“具体”;(2)什么是从抽象到具体的发展规律;(3)什么是从抽象到具体的认识方法。

理解“抽象”和“具体”的关键,在于破除人们对二者的常识印象。人们一般认为,抽象是思维对感性材料的提炼,因而是高级的;而具体是感性的、散乱的、未经加工的,因而是低级的。与之相反,根据伊林柯夫对马克思《资本论》中思维方法的解读,抽象被理解为“对象在意识中的任何一种单方面的、不完整的、片面的反映,其对立面是具体知识,即发达的、全面的、无所不包的知识”(艾·瓦·伊林柯夫,1993)。恩格斯托姆据此推断,从社会历史发展的规律看,从抽象上升到具体,就是从单一到丰富,从片面到全面,从分散到系统,从不发达到发达的过程。从认识论角度看,“从抽象上升到具体的原理是辩证思维的基本方法”(Sannino,et al.,2017),“是利用思维的逻辑力量形式上再现历史本质层面的发生过程,从简单的抽象规定开始上升到现实的具体丰富性”(韩毅,等,2008)。

恩格斯托姆对抽象上升到具体的理解,在很大程度上受到伊林柯夫、达维多夫的影响,同时做了不少针对实践需求的理论改编,一些做法已经不再贴近马克思的原意。马克思指出,“从抽象上升到具体的方法,只是思维用于掌握具体并把它当作一个精神上的具体再现出来的方式,但绝不是具体本身的产生过程”②中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1995。,即马克思所说的从抽象上升到具体的方法,只生产思想具体,不生产现实具体。“现实具体与思想具体的生产过程亦不相同,现实历史的生产过程在现实历史中进行; 思想具体的生产过程则在认识过程中进行。而且,现实历史发生过程中显示范畴的顺序与认识过程中思维范畴的顺序不同,前者遵循‘历史’顺序,后者遵循‘逻辑’顺序,两者的发展次序恰好相反”(庄忠正,2021)。而革新实验室似乎把思想具体和现实具体等同起来,形成了一种试图“生产”现实具体的方法,其中的从抽象上升到具体,已经不再是单个人的思维方法,而是演变为一种人类群体创造实践的方法。

2.“从抽象上升到具体”衍生的实验手段——生殖细胞

为了帮助实践者从单薄的抽象创造出丰富的具体,达成进步性实践,革新实验室又引入了“生殖细胞(germ cell,又译作‘基质’)”的概念。生殖细胞是一种隐喻,本体是各个实验阶段提出的新想法、新工具和新概念,喻体是哺乳动物生命的起点和胚胎发育过程,即从抽象上升到具体。革新实验室主要采用群体会议的干预形式,生殖细胞是实施过程中重要的锚定工具,它能帮助研究者从数以千计的话轮(talking turn)中抓住有实践推进意义的发言,提醒实践者把握这些发言,把它们当作具有问题解决价值的出发点和继发点。

革新实验室的实施过程,通常需要分阶段召开多次群体会议,每一阶段都会递进式的产生各类生殖细胞。第一次会议的首个生殖细胞,一般表现为实践者提出并得到认可性回应的第一个建设性意见,把握首个生殖细胞能有效转化实验初期与会者对拟革新问题的抱怨,保障形成性干预的效率。特殊情况下,生殖细胞也可以直接从外部引入,比如,将其他组织行之有效的解决方案直接投入实验,作为后续干预的起点。

(二) 双重刺激法

1.革新实验室语境中的“双重刺激法”

革新实验室的双重刺激法,源于维果茨基对儿童如何控制自身行为的论述。“对控制自身行为而言,最典型的特征是选择”(列·谢·维果茨基,2016),维果茨基设计出自由选择实验,让儿童在短时间内在两种各有利弊的可能性之间做出选择,这种选择是复杂的、使得儿童出现了动机斗争的行为模式,这令维果茨基看到了通过实验建立动机的可能性,于是在实验中加入新的补充手段。比如,为儿童提供色子和抽签的方法,结果是当孩子对选项的偏好相近或选项将带来未知结果时,他们会频繁地掷色子或抽签。意志决定选择,动机决定意志,在上述实验情景中,两种冲突的动机之间的相似性,让主体无法做出选择,意志也随之瘫痪。为了尽快摆脱瘫痪状态,儿童赋予中性刺激物动机的作用,在情景中引入辅助动机,比如让色子来做选择。

“我们的行为基本规律表明,情景决定行为,刺激引起反应。因此,掌握行为的关键是掌握刺激物。要想激发任何一个行为过程,要想实施这个行为,必须建立起相应的刺激”(列·谢·维果茨基,2016)。为了说明辅助刺激物的作用,维果茨基举了许多例子,比如,一个被叫醒但不想起床的人可以数到3 再起床,一个被要求等别人回来但很想离开的人可以在时钟指向某个时点时离开。其中“被叫醒但不想起床”“被要求等别人回来但很想离开”,都是情景中的动机冲突,即第一重刺激;而“数到3”“时钟指向某个时点”,则是主体引入的辅助动机,即第二重刺激。

恩格斯托姆在查阅1978 至1999年间出版的5本维果茨基英语译著后,从4 个表达双重刺激法的术语中,选定“the method of double stimulation(简写为double stimulation)” 作为该方法用于革新实验室的标准术语,但偶尔也会与dual stimulation 混用。他认为,“双重刺激法和教育界近期讨论的设计性实验干预方式,有很大的不同。总的来说,双重刺激法的目的,在于在主体中激发新的、 具有拓展性的能动性。换言之,双重刺激法的侧重点是帮助主体掌控自己的生活”(Engeström,2007)。与维列鲁学派相比,恩格斯托姆更强调主体能动性(主体掌控自己、改变自身处境的能力)的开发,鉴于拓展性学习是一种群体学习理论,群体而非个体是学习的本体,双重刺激法在革新实验室中培育的主体能动性,应当成为群体创造进步性实践的关键。

2. 由“双重刺激法”衍生的实验手段——镜像材料和多样化工具

双重刺激法作为革新实验室基本原理的主要作用是解释实验者如何掌握实验对象的行为,以及实验对象如何控制自身行为。在革新实验室中,第一重刺激通常以镜像材料的形式出现,镜像材料也是一种隐喻,本体是反映实践者所面临问题的历史资料,喻体是镜子中的影像。在日常工作中,受劳动分工等因素影响,实践者往往只能获得关于自身实践的片面信息,很难对问题产生历史性、系统性的认识,得出的结论也往往是片面的。镜像材料的内容是针对拟革新问题的历史事件和现实表现,是对一定时期内群体实践的映照,能帮助实践者接触、审视大量的事实,进而找到其中的冲突性动机。“在革新实验室参与者的话语中,从潜在的困境到亟需集体解决的严重的双重束缚,动机冲突可能以多种方式表现出来”(Sannino A,et al.,2015)。播放镜像材料通常是革新实验室的第一个实验环节,其内容会成为首轮革新实验室会议的切入点和标的物,也是引入问题和激起讨论的关键。

第二重刺激可以是“研究人员提供给实践者的、用来分析镜像材料的工具模型”(Morselli,et al.,2021),比如活动系统模型,也可以是在干预过程中形成的其它模型或其它人工制品(artifact),包括生殖细胞。可见,在革新实验室中,从抽象上升到具体和双重刺激法是一体的,“动机冲突和第二重刺激的构建,可以被视为从抽象上升到具体的必要先决条件。通常,参与者构建的第二重刺激,既能作为解决动机冲突的手段,也是形成生殖细胞的基础。在某些情况下,第二重刺激也可能是生殖细胞的前身”(Sannino,et al.,2017)。在实践者建构第一个生殖细胞后,通过双重刺激法对能动性的培养,生殖细胞所孕育的概念不断生长,发育成一个更丰富、全面、适宜的生殖细胞,体现出从抽象上升到具体和双重刺激法的有机结合。

三、教育、医疗、农业、社会管理是革新实验室的四大应用领域

(一)革新实验室从芬兰走向全球

1996年至2020年,革新实验室应用案例遍布全球。通过数据库文献检索和滚雪球抽样法(snowball sampling),研究者从筛选的58 篇文献中按照应用领域,梳理了来自六大洲的19 个国家或地区的52 则革新实验室案例(见表2)。由于个别早期文献佚失、原文作者描述不全、原文作者对相同案例采用不同命名等原因,表中有7 则案例年份不详,但已经能在很大程度上反映革新实验室在全球的应用情况。从地域分布上看,欧洲案例30 则,其中芬兰17则、英国4 则、瑞典和丹麦2 则,瑞士、爱尔兰、塞尔维亚、俄罗斯、意大利各1 则;北美洲案例7 则,其中美国3 则、 加拿大2 则、 墨西哥和哥斯达黎加各1则;南美洲案例2 则,都在巴西;非洲案例9 则,其中南非7 则,其它国家2 则;亚洲案例3 则,其中日本1 则、中国大陆1 则、中国台湾1 则;大洋洲案例1则,在新西兰。从传播时间与路径上看,2000年,革新实验室首先从芬兰传到新西兰、英国、墨西哥、南非和塞尔维亚;2010 至2013年传向俄罗斯和美国;2014 至2016年间迅速传向丹麦、日本、中国、意大利、加拿大、哥斯达黎加、巴西和瑞典。

表2 1996-2020年革新实验室全球应用案例分布表③

号应用领域28 芬兰 2000 内科慢性病患者护理案例(Engeström Y,et al., 2003)29 芬兰 2006 奥鲁大学医院手术中心形成性干预案例(Engeström Y, 2011; Kajamaa A, 2011)30 芬兰 2008 赫尔辛基市老年人家庭护理服务案例(Sannino A, et al., 2017)31 芬兰 2011 赫尔辛基市老年人家庭护理服务案例(续)(Engeström Y, et al., 2012a)32 丹麦 2014 丹麦北部大学医院儿科门诊干预案例(Skipper M, et al., 2016)33 巴西 2016 巴西产妇护理——亲婴倡议的试点实施案例(Diniz C S G, et al., 2020)34 丹麦 2019 地区医院初级保健部门形成性干预案例(Bøje R B, et al., 2021)国家/地区芬兰 1998 儿童医院跨界革新实验室案例(Engeström Y, et al., 2003)7医疗保健35新西兰 2004 霍克斯湾苹果产业案例 (Hill R, et al.,2007)36 南非 2008 莱索托可持续农业案例 (Mukute M,2010)37 南非 2012 莫桑比克基于社区的灌溉管理计划案例(Atiti A B, 2008)38 南非 2014 津巴布韦种子保存和雨水收集案例(Pesanayi T V, 2016)39 南非 2015 南非生物多样性保护协同管理案例(Lotz-Sisitka H, et al., 2017)40 南非 2016 津巴布韦有机农业案例 (Mukute M, et al., 2018; Mudokwani K, et al., 2019)农业生态41 芬兰 2011日本 2014 双叶中心“大学生主导的神户地震20年回忆共情项目”(Yamazumi K, 2020)43 芬兰 2015 “关怀和共享网络”市民参与城市管理案例(Lund V, 2021)44 南非 2016 查皮塔村森林资源保护案例(Jalasi E M,2020)45 芬兰 2018 失所治理项目的三轮革新实验室案例(Sannino A, 2020a; Sannino A, 2020b)46 英国 2020 医疗及多元背景员工福利革新实验室案例(Lawless A, et al., 2021)奥斯特罗博特温室蔬菜害虫综合管理案例 (Vänninen I, et al., 2015; Vänninen I,et al., 2021)42社会管理时间(年)芬兰 1996 邮政服务部门案例 (Engeström Y, et al.,1996)48 芬兰 2010 Itella 公司革新实验室案例(Haapasaari A,et al., 2016)47 邮政仓储塞尔维案例名称或主题49文化传媒亚 2009 出版社新商业模式开发案例 (Bodroži Z, et al., 2012)图书馆结式作业 (knot working) 案例(Engeström Y, et al., 2012b; Sannino A,et al., 2016b; Engeström Y, et al., 2013)51 工业制造50 芬兰 2009芬兰 2000 美卓自动化纸浆集团跨界革新实验室案例(Virkkunen J, et al, 2013)52 芬兰 2000 某公路建设公司革新实验室干预案例(Virkkunen J, et al, 2011)

(二)以教育培训为首的革新实验室四大应用领域

教育培训领域的革新实验室始于1998年,应用

将处方量的枸橼酸莫沙必利原料药、助漂剂、黏合剂、泡腾剂混合均匀,过80目筛;将上述软材挤出、滚圆制备丸芯,干燥后过筛,收集20~50目之间的丸芯,进行包衣,即得。

于芬兰、英国、巴西等14 国,研究者共收集案例26则。实验主要在各级各类院校中实施,多针对招生难题、课程建设、教学质量、教师发展、团队协作、职业培训等问题。实验成果包括新倡议、新课程、新教学材料或工具、对教师身份的新理解、团队协作以及职业培训的新模式等。实施单位有时会将革新实验室方法融入其它项目,开发出针对特定问题的专用实验室。例如,美国东部沿海某大学在混合式教学项目中引入革新实验室,生成了有助于双语教师专业身份认同的新工具;英国在牛津实习计划(OIS)的背景下,开展英语教学和实习发展项目(DETAIL),开发出形成性干预的变体——参与式干预,有效提升了教师职前教育实践水平; 芬兰赫尔辛基雅科马奇(Jakomöki)某中学创造了针对混合式教学技术的专用革新实验室——“知识工作实验室”。

医疗保健领域的革新实验室始于1998年,应用于芬兰、丹麦、巴西和丹麦,研究者共收集案例8 则。实验主要在医院和初级保健部门中开展,多针对工作负荷、医患关系、联合治疗等问题,成果包括组织结构图、行动地图、联动协议等。该领域的应用特色是开创了革新实验室的跨界协作,其中以芬兰儿童医院案例中综合性医院、 初级保健中心和儿童专科医院之间的协作为典型。

农业生态领域的革新实验室始于2004年,主要应用于新西兰、芬兰以及非洲国家,研究者共收集案例7 则。实验主要在政府、行业、企业、农学院、民间组织和农民中开展,多针对灾害治理、生态保护等问题,成果包括新颁劳动政策、新建农业示范基地、新建学习交流空间等。该领域的应用特色是首次将革新实验室用于政策制定,例如,新西兰霍克斯湾的苹果种植案例,制定了跨行业劳动力政策。

社会管理领域的革新实验室始于2014年,应用于日本、芬兰、英国和南非,研究者共收集案例5 则。实验主要在政府、企事业单位和民间组织中进行,多针对防灾救灾、城市发展、能源短缺、社会保障等问题,成果多为解决方案和协作模式。社会管理领域问题的复杂性,促成了革新实验室的迭代,将革新实验室从组织发展方法变为社会发展方法。例如,在芬兰失所治理项目中,社区管理人员、各级政府和研究团队密切协作,有效解决了流浪者反复失所的问题。

革新实验室还在邮政仓储、文化传媒、工业制造等领域有所应用,研究者共收集案例6 则。自1996年起,这些实验主要帮助企业应对行业危机,其成果主要包括新商业发展模式和新合作方式等。在分支机构中试点推行系列实验是上述领域的实验特点,例如,芬兰邮政公司在面临私营企业竞争带来的裁员威胁时,基于首轮5 个革新实验室的试点经验,向其它20个点持续推广,成功化解了危机。1996 至2020年的发展历程表明,革新实验室已经应用于全球各个领域,从早期的应对组织危机发展到解决社会复杂问题,成为了助力社会稳定和社会发展的重要方法之一。

四、革新实验室分类与转化模型构建

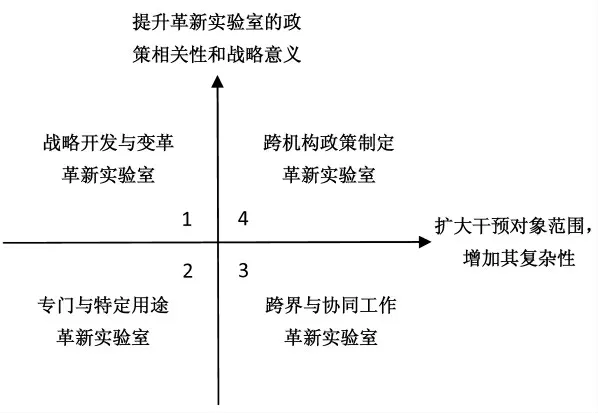

(一)维尔库宁的革新实验室四分类模型

芬兰学者维尔库宁(Virkkunen)根据用途差异,将革新实验室分为四类——战略开发与变革革新实验室、专用与特定用途革新实验室、跨界与协同工作革新实验室、 跨机构政策制定革新实验室(Virkkunen J,et al.,2013),并按照逆时针顺序分成四个象限来表示(见图4)。垂直箭头指向“提升革新实验室的政策相关性和战略意义”,意味着数字1 和4 代表的两种革新实验室的政策相关性和战略意义更高;水平箭头指向“扩大干预对象的范围,增加其复杂性”,意味着数字3 和4 代表的两种革新实验室的范围更大、复杂性更高。

图4 维尔库宁的革新实验室四分类模型(Virkkunen J,et al.,2013)

第一类革新实验室解决的是一个组织范围内的战略问题,由于战略问题牵涉该组织的方方面面,需要大量的人力和物力。为了降低实验成本,研究者开发了第二类革新实验室(2000年),主要用于解决专门问题,如教师教学问题、急诊室排长队问题等,专用实验室在组织内特定部门试点时,先不针对组织战略,必要时才向其它部门或整个组织拓展,进而缩短了实验周期。随着芬兰儿童医院实验机会的出现(1998年),研究者发现“儿童医院的服务对象总要在各类医疗机构之间反复转诊,限于一家医院范围内的革新实验室已经不能解决问题”(Engeström Y,et al.,2003),从而研发了第三类革新实验室。到了2004年,新西兰霍克斯湾苹果种植案例需要改变政府的政策法规,研究者又在跨界协作的基础上,增加了政策制定功能,研发了第四类革新实验室。

维尔库宁的模型于2013年提出,其主要贡献是对四个类型的革新实验室进行命名,并提出了两个分类维度:一是政策相关性和战略意义;二是对象范围和复杂性。这两个维度主要是基于芬兰主线实验从实然的角度提出的,但随着全球革新实验室实践的发展,以及2013年之后以解决社会复杂问题为主、 涉及纵向层级跨越的第二代革新实验室实践的萌芽,政策、战略、范围、复杂性等限定,使得全球多样化的革新实验室无法完全归入维尔库宁的分类。可以说,维尔库宁的模型对于芬兰主线实验室的实然解释很有价值,但对全球革新实验室应然分类的解释力和预测力不足,应当予以改进。

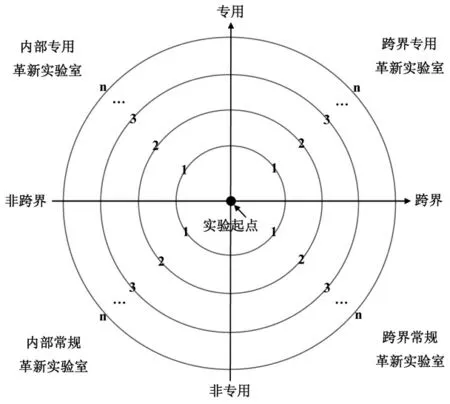

(二)革新实验室蛛网坐标分类模型

基于维尔库宁的四分类象限模型和全球案例梳理,本文提出“革新实验室蛛网坐标分类模型”(见图5)。在分类维度方面,将范围和复杂性维度修正为“跨界”和“非跨界”维度,取消政策和战略限定,提出“专用”和“非专用”维度,把革新实验室划分为四种类型:(1)内部常规革新实验室是一种非跨界、非专用革新实验室;(2)内部专用革新实验室是一种非跨界、专用革新实验室;(3)跨界常规革新实验室是一种跨界、非专用革新实验室;(4)跨界专用革新实验室是一种跨界、专用革新实验室。根据革新实验室的功能,常规实验室解决系统问题,专用实验室解决专门问题,专门实验室通常是常规实验室的衍生实验室,配合常规实验室使用;根据参与人员的身份归属,非跨界实验室在组织(项目)内部进行,跨界实验室则需要跨组织(项目)的人员协作。据此,内部常规革新实验室通常在一个组织范围内,解决系统性问题;内部专用实验室一般是在一个组织范围内,解决由系统问题衍生的专门问题;跨界常规革新实验室则是在多组织协作下,解决系统问题; 跨界专用实验室一般是在多组织协作下,解决由系统问题衍生的专门问题。

“相关环”是蛛网坐标模型的另一重要概念,表示形成性干预过程中拟革新问题的主题及其发展方向(如图5 中的同心圆环)。横、纵坐标的垂直点表示实验起点,即实践者组建革新实验室时的核心诉求,比如,解决公司战略制定问题。根据该问题的主题,可以绘制出第一个相关环(图中用数字1 表示)——“战略相关环”(实际操作中可用“战略相关”代替数字1,或写作:1.战略相关)。随着实验的推进,干预双方发现战略的制定有无法回避的其它重要方面,比如,人事政策;这就产生了第二个干预主题,形成第二、第三甚至更多相关环,图中用数字2、3……n 表示。

图5 革新实验室蛛网坐标分类模型

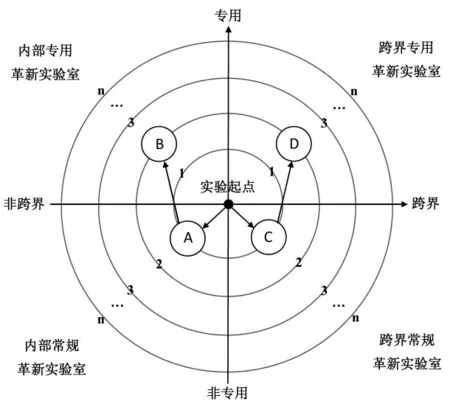

(三)革新实验室蛛网坐标转化模型

革新实验室的干预过程是动态的。在第一个常规实验室实施后,往往衍生出新的专门问题或跨界需求,进而组建新的革新实验室,此时实验室的类型或(和)主题会发生改变,比如,从战略相关的内部常规革新实验室转为人事政策相关的内部专用革新实验室,称为革新实验室过程性转化(简称“转化,见图6)。在理论上,任何实验类型和相关性之间都有可能发生转化,但在现实案例中,一个组织或项目组第一次组建革新实验室,大多从常规革新实验室开始,根据常规革新实验室中衍生的专门需求组建专用实验室,同时大多数跨界实验室在建成时就是跨界的,因此,革新实验室的转化,多发生在第三象限和第二象限(A→B)、第四象限和第一象限(C→D)之间。

图6 革新实验室蛛网坐标转化模型

芬兰赫尔辛基市雅科马奇某中学的革新实验室案例,能清晰地说明这一转化过程。该实验总共进行了两轮实验,第一轮实验开展于1998—1999年间,第二轮实验开展于2000—2001年间(见表3)。在第一轮实验中,学校面临战略层面的问题,表现为必须应对高失业率、 低高等教育入学率和生源结构所带来的挑战。为此,学校向研究者寻求帮助,组建了“战略开发”相关的第一轮革新实验室。随着教师活动系统模型的构建,学校相应提出并生成了短、中、长期战略愿景及6 套行动改进计划,并且1999 至2000年间,学校在试点部门实施实验成果,形成了新的工具和模型。第二轮革新实验室是在试点第一轮实验成果的过程中产生的,主要用于解决信息技术在教学中的应用问题,命名为“知识工作实验室”。在第二轮实验中,研究者为学校开展实验设计培训,通过试点先行、整体在后的方式利用实验室及其成果。第二轮实验于2001年结束,但学校的发展仍在继续,还有机会组建新的革新实验室,产生新的进步性实践。

表3 芬兰赫尔辛基雅科马奇某中学革新实验室案例概况(Lotz-Sisitka Heila,et al.,2017; Sannino A,et al.,2016a;Engeström Y,et al.,2002)

根据雅科马奇革新实验室的转化情况,可绘制如图7 所示,其中数轴和象限表示革新实验室分类维度及四种类型; 实线方框表示实际组建的革新实验室;虚线方框表示可能组建的革新实验室;实线相关环表示实际发生的实验主题,虚线相关环表示可能出现的实验主题;实线箭头表示实际发生的实验类型和主题转化,虚线箭头表示可能发生的实验类型和主题转化。以面临的挑战为实验起点,学校和研究者在校内合作组建了第一个革新实验室——战略相关的内部常规革新实验室,得名“战略实验室”,随着专门需求的产生,双方又在校内教研室试点组建了第二个革新实验室——教育技术相关的内部专用革新实验室,得名“知识工作实验室”,取得相应成果后,革新实验宣告结束。假定该校后续面临新挑战(比如,家庭、学校、社区合作),则可能建立第三、第四甚至第n 个革新实验室,简洁起见,图中虚线箭头没有穷尽所有可能性,仅标出了向跨界革新实验室的转化。

图7 雅科马奇革新实验室蛛网坐标转化模型示例

五、革新实验室在教育领域的本土化应用展望

我国学者已经在企业学习、 科研团队建设等两个教育学子领域,尝试过革新实验室的完整推进,曾提出有情境针对性的工作模型和理论建议,提升了实践成效。极个别教师专业发展和组织学习研究者,也从学理上提出过针对具体问题的理论模型,有一定实践指导作用,但未见应用实例④参见吴刚、马香嫒、于文浩等人的博士学位论文,以及李树玲、吴筱萌的期刊论文《变革实验室:技术赋能时代促进教师专业发展的新模式》。。从总体上看,革新实验室在国内教育学领域的应用只是个例,后续还可以针对以下难题尝试重点推广。

(一)创新跨界协同方法,破解家校社自主协作难题

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(中华人民共和国教育部网站,2021),在“双减”政策背景下,辅导机构角色弱化,使得家庭、学校、社区之间的育人协作成为亟待突破的难点问题。对此,学界目前的研究成果主要集中于协作原则和协作思路,比如,“家校社协同育人需要进行顶层设计”(倪闽景,2021);“优化沟通机制,促进同台共为”(李大庆,2016);“发挥家长主体作用,挖掘潜在教育资源,激发家校社协同育人工作活力”(管相忠,2018);“在平等尊重、 相互协商的基础上建立协同育人机制”(储朝晖,2021)等,而对如何实现这些原则和思路的具体方法研究较少。研究者亲历的相关实践表明,眼下主要的做法是“专家顶层设计+学校参照执行”,有一定效果。但家庭、学校和社区共同的能动性,没能得到有效激发,造成方案生成速度慢、水土不服等问题。

借由跨界革新实验室的自主革新,正是解决家校社协作问题的良方,学校、社区或相关科研项目组均可成为革新实验室的组建主体,初期组建三方共同参与的跨界常规革新实验室,发现拟重点突破的专门问题之后,可组建跨界专用革新实验室。比如,建立“社区家长学校建设”实验室,随着各单位执行内容的具体化,可在学校或社区组建内部专用革新实验室,解决协同带来的课程设计、队伍建设、薪资福利等具体问题。以此可改变“咨询+应用”的传统方式,实现家校社自主自立、平等共为、良性高效的形成性顶层设计,及其具体的方案和工具。

(二)创新教师培训方法,破解教师学习动机不足难题

教师培训是政府层面促进教师专业发展的主要手段,“国家对‘国培计划’ 的投入从2010年的5.5亿到2013年的16 亿,不仅投入资金巨大,而且资金额度在逐年增加”(许子妍,2018)。“教师发展是外在环境与内生动力两部分因素共同作用的结果”(祝智庭,2017),然而,“目前多数教师所进行的继续教育或培训的主要任务,还是培养和发展教师的专业知识和专业技能”(沈小碚,等,2020),“教师专业发展的‘能力’成效仍然最低”(冯晓英,等,2021a),“缺少精准性与个性化”(冯晓英,等,2021b)。

近年来,研究者在组织、参与教师培训项目时发现,为了激发教师学习的内生动力,一些主办单位已经尝试将微格教学(microteaching)、 工作坊(workshop)等,融入以课堂讲授为主体的培训方案,取得一定成效。其中一些做法,已经十分接近形成性干预理念,只需进一步引入原理和规程,就能组建革新实验室。比如,在工作坊开始时引入镜像材料(第一重刺激);在组织讨论时分阶段把握生殖细胞(从抽象到具体);同时,把握想法、工具、概念的生成(第二重刺激)。这一过程不仅能激发、培育参训教师的主体能动性,还能搜集丰富的科研材料和评价依据,有利于培训科研和培训评估的开展。

(三)创新农民学习干预形式,破解农民非正式学习中断难题

农民学习是实现乡村振兴战略目标的重要途径。目前,政府、院校为农民提供的学习机会以培训为主(欧阳忠明,等,2017),多分配给种植、养殖大户,普通农民机会较少。研究者在主持国家课题的田野调查时发现,在培训机会较少的村庄,农民群体多半通过非正式学习来实现农业技术和乡村文化的传承,但这种学习形式表现出较高的随意性,其主要问题在于民间带头人的随意行为而导致的学习中断或终止。

革新实验室能将组织者、场所、设施、设备、原理、步骤等规程,引入农民非正式学习,增强其正式性,降低其随意性。今后,可尝试以地方政府、农业专家、教育专家、基层干部和农民组成的跨界革新实验室为基地,为农业新技术的研发和农村新文化的创造建立长效机制,将自然历史与形成性干预结合起来,减少农民群体非正式学习的中断。

六、结语

从全球应用的总体情况来看,革新实验室是一种实效大于名声的干预方法,拥有巨大的普及与应用潜力。与传统咨询方式相比,革新实验室的复制推广主要面临四项困难,分别是广博且深厚的理论基础、 繁杂且晦涩的概念表达、 灵活且频更的实验过程、分散且模糊的实施案例。为此,本文对关键概念、基本原理、 全球案例和实验类型及其转化进行了解析和建模,有一定的创造,但也只是冰山之一隅。

随着2016年前后开始的革新实验室迭代,这一干预方法又发生了较大变化。目前,国内外关于迭代的理论总结还不成熟,受到研究精力的限制,本文的研究素材更偏重第一代革新实验室,以后还应当继续开展针对第二代革新实验室的专门研究,尤其是应对人类社会危机的跨界革新实验室。诚然,第一代和第二代革新实验室的划分,只是我们的初步判断,深究起来,革新实验室的代际更迭可以有多种划分方式,这也是日后值得探讨的问题。随着革新实验室在全球应用过程中的不断尝试,出现了许多具有各国特色的变体,如土著学习实验室。今后,我国也应当继续尝试这种干预方法的本土化,比如,采用“创新实验室”等更符合维稳偏好的命名方式,提出符合中国社会习惯的实验室会议规则。