如何削弱网络口碑离散对购买意愿的负面影响:口碑分布呈现方式的讨论

谢光明 石纯来 施 莉 刘俊岐

(1.成都信息工程大学 物流学院, 四川 成都 610225; 2.西安电子科技大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710119;3.西南交通大学 经济管理学院, 四川 成都 610031)

0 引言

意识到网络口碑对于消费者网络购物的重要影响[1-2],电商企业纷纷致力于建设和完善网络口碑平台,如允许已有评论者基于自身偏好或品味给予产品多维度评价;以星级横条分布图、买家印象、好评-中评-差评数量等方式直观呈现网络口碑的整体评价概况,以此帮助消费者可以一目了然地了解产品的口碑分布,并且在位置上承接产品简介,居于任何口碑文本内容之上。这使得信息技术在赋予消费者参考他人口碑评价便捷性的同时,也极大增加了同一产品或服务遭遇网络口碑离散的可能性[3-5]。网络口碑离散(Word-of-Mouth Dispersion)是指已有评论者有关单一产品(服务)网络口碑评价的差异程度[6]。电商企业坚信,网络口碑离散向消费者传递着购买决策的风险与消费体验的不确定性,因此想方设法追求绝对的一致好评,如2018 年 8 月,央视及焦点访谈连续报道了电商企业的“刷好评”行为,直指电商企业盲目追求一致好评所带来的产品高额附加成本,甚至催生了如“网络水军”等恶性职业的出现[2]。然而,现实环境中,网络口碑离散仍是常态[3,6-8]。由此实践问题所展开的研究旨在为电商企业提供有关口碑离散管理的有效干预措施,强调口碑离散的积极意义,从而削减口碑离散对消费者购买决策可能的负面影响[3-5,9-10]。

然而现有研究在关于口碑离散负面影响的削弱上仍存在有待补充之处:一方面,已有研究多基于产品[3,8-9,11]、已有评论者[5,10]等视角进行有关口碑离散负面影响削弱策略的讨论,鲜有研究关注网络口碑离散负面影响的削弱机制讨论;同时,绝大多数研究中,网络口碑分布的呈现方式均为典型的亚马逊(Amazon.com)式,即星级横条分布图[3-5,8,11-13],忽略了网络口碑分布呈现方式在网络口碑离散负面影响削弱上的可能作用。在我国,不同于亚马逊式的星级横条分布,如京东(Jd.com)采用三维评级(好评-中评-差评)与买家印象相结合的方式,淘宝(Taobao.com)使用平均星级与买家印象相结合的方式。有研究指出,口碑分布的呈现方式可能会通过影响消费者有关口碑离散程度的感知[3],进而影响消费者有关口碑离散的信息加工[3,14-15],并最终为消除口碑离散对购买意愿的负面影响提供有益参考。

另一方面,已有网络口碑离散归因模型的构建为削弱口碑离散的负向影响提供了较为可行的理论逻辑[3]:该模型认为消费者面对口碑离散的不同归因选择将带来不同的购买决策结果,即当口碑离散被消费者归因为已有评论者原因(如自身品位差异等)而非产品原因(如性能不稳定等)时,口碑离散将被消费者视为彰显自我表达[3],表现开放心态[16],以及了解自我偏好的机会时[17],最终达到削弱口碑离散对消费者购买意愿负面作用的效果,被称为积极的归因选择(Positive attribution)[3]。如果积极的归因选择可以削弱甚至消除口碑离散对购买意愿的负面影响作用,那么,该如何促使消费者面对口碑离散时更多地做出有关口碑离散的积极归因选择?研究指出,归因选择是一种深层次的信息加工[18],如果能激活个体的分析式系统,就能有效提高心力资源的占用程度,从而促使个体对信息进行深入的归因加工[19-20],而分析式系统的激活可通过引发元认知困难降低个体的直觉自信得以实现[21-23],信息的不同呈现方式将通过影响个体直觉自信并作用于其元认知困难[21,24]。

基于此,本文在已有口碑离散归因模型的基础上,以元认知理论和双系统理论为背景,从消费者购买意愿出发,实证研究以下两个问题:第一,分析式系统的激活是否有利于消费者对口碑离散进行积极的归因选择?第二,口碑分布的呈现方式是否对上述有关口碑离散的积极归因选择机制存在调节作用?从物理呈现方式的视角去探索口碑离散这一风险信息的最佳表达方式,即口碑分布采用何种方式才能让消费者更多依赖分析式系统来对口碑离散信息进行积极的归因?

1 文献回顾、理论基础和假设提出

1.1 已有关于网络口碑离散负面影响的削弱讨论

网络口碑离散为消费者衡量口碑评价整体分布的共识程度提供了可能,同时也向消费者传递着购买决策的感知风险性与消费体验的感知不确定性[25-26],因此,消费者更偏好口碑低离散(即信息共识程度高)而非口碑高离散(即信息共识程度低)[3]。然而,相较于绝对的一致评价,网络口碑离散才是常态[3,5,7-8,13]。由此,对于电商企业而言,如何削弱网络口碑离散对消费者及购买意愿的负面影响具有切实的必要性。

通过汇总典型的实证研究结论可以发现,一方面,部分学者认为产品只有被消费后,消费者才能对其质量等信息做出评价,产品品牌因素的影响也不可忽略,同时不同产品将为消费者带来享乐性或实用性的效用,因此将研究关注点主要放在有关产品特征的讨论上。如Herrmann等[9]通过数理模型推导讨论网络口碑离散对产品价格及需求的影响,结果发现,当产品为搜索品时,口碑离散造成产品价格高但需求较低,而当产品为体验品时,口碑离散造成产品价格和产品需求均较低;廖俊云和黄敏学[27]基于产品质量视角,以团购网站上的酒店销量为研究对象,考察了网络口碑离散对酒店销量的影响作用,结果发现,网络口碑离散对酒店销量具有显著负向影响,且网络口碑离散与高平均星级和高评论数量交互均将强化这种负向影响;Langana等[8]针对笔记本电脑和单反相机两种产品进行了网络口碑离散与购买意愿间的关系研究,结果发现,产品的享乐属性对网络口碑离散与购买意愿间关系的存在积极调节作用,产品高品牌价值会正向强化这种积极作用。另一方面,部分研究从消费者出发,针对消费者信息加工差异及已有评论者意见领袖角色方面进行了深入研究,如 He 和Bond[3]通过实验研究发现,当消费者面对感知品味具有相似性的产品时,网络口碑离散将对消费者的购买意愿具有消极影响,但当消费者面对感知品味较为不相似的产品时,网络口碑离散对消费者购买意愿的负向影响将被削弱,甚至在特定情况(如消费者具有好奇心和独特性需求时)下对购买意愿具有积极的促进作用;Wang等[5]通过对比考察了电影、图书及数码产品后发现,网络口碑离散对产品销量具有负向影响,但当第三方专业评论也出现离散时,原本网络口碑离散对产品销量的负向影响将得到弱化。

综上所述,一方面,已有研究多从调节变量入手去探讨有关口碑离散负面影响的削弱途径,缺乏对相关削弱机制的补充。仅有少部分学者基于归因理论构建了有关口碑离散的归因选择模型,为了解消费者有关口碑离散的解释机理及削弱口碑离散负面影响提供了可行的分析逻辑[3,28],其认为:消费者会对口碑离散信息进行主动的归因加工,不同的归因选择将带来不同的决策结果,当大多数其他评论者与个体的评价表现共识程度较高时(口碑低离散),消费者倾向于将口碑离散归因为个体以外的外部线索,如产品质量表现不稳定等,被称为有关口碑离散的消极归因(Negative Attribution);反之,当这种共识程度较低时(口碑高离散),消费者倾向于将口碑离散归因为个体以内的内部线索,如已有评论者自身原因,当口碑离散被消费者归因为已有评论者原因(使用方法错误;自身品位差异等)时,口碑离散对消费者购买意愿的负面作用将被削弱,被称为有关口碑离散的积极归因选择(Positive Attribution)。鉴于有关口碑离散归因选择模型在削弱口碑离散负面影响上的重要理论作用,本文将援引已有口碑离散积极归因选择结论,讨论有关口碑离散负面影响的削弱机制。

另一方面,已有研究基对有关网络口碑离散负面影响的削弱策略进行了有益尝试,却多基于产品[3,8-9,11]和已有评论者视角[5,10],因此现有研究中,口碑分布呈现方式主要为典型的亚马逊模式,即以星级横条分布图的方式呈现。然而,不同于亚马逊模型,我国主流网购平台存在多样的口碑分布呈现方式,例如天猫商城和大众点评采用的是平均星级与买家印象结合的方式,京东商城和淘宝网采用的是“好评-中评-差评”三维评级与买家印象相结合的口碑呈现方式。表1汇总了国内主要网络购物平台的口碑呈现方式。尽管鲜有研究关注口碑分布呈现方式在有关口碑离散负向影响削弱上的可能影响,但有研究间接指出,口碑分布呈现方式会影响消费者有关口碑离散高低程度的感知[3,14-15]。因此,在构建有关网络口碑离散负面影响的削弱机制后,本文将结合我国主流网购平台口碑分布呈现方式存在差异的事实,从口碑分布的呈现方式入手,进一步讨论有关口碑离散负面影响的削弱策略。

表1 国内主要网购平台口碑分布呈现方式的汇总Table 1Three presentation types of mixed opinions on major online platforms in China

1.2 网络口碑离散负面影响的削弱机制:分析式系统的影响

如何促使消费者在面对口碑离散时更多地将这种离散的出现归因为已有评论者原因?现有文献并未给出任何明确的回答,已有关于网络口碑离散归因选择模型的构建前提是,当消费者遭遇口碑离散时将通过认知上的归因加工来解释其产生的原因[3]。而有研究表明,口碑有“争议”才能有“话题”,但当且仅当这种“争议”无法被轻易地解释时才成立,即只有当消费者意识到需要对口碑离散的原因进行深层次的认知加工时,口碑离散的积极意义才可能被发现[18]。因此,有关口碑离散的积极归因选择实质是一种消费者通过深层次认知加工发现口碑离散积极意义的过程,这种个体关于信息认知加工中的认知资源和心力资源耗费的讨论与双系统理论的启发式和分析式系统的运行逻辑相吻合,因此本文引入了双系统理论(启发式vs.分析式)在有关网络口碑离散归因加工中的讨论。

双系统理论(Dual-process theory)认为,个体一般使用两种信息处理系统来对信息进行认知加工:建立在直觉基础上的启发式系统(Heuristic system),通常被称为类型1;基于理性的分析式系统(Analytic system),通常被称为类型2[29]。根据双系统理论的观点,启发式系统更多地采用直觉进行快速的信息加工,总体上占用较少或者几乎不占用个体的心力资源,主要依赖于先验知识(Prior knowledge)和基于自然联想评估(Natural associative assessments)形成的直觉性判断,例如相似性匹配(Similarity matching)、记忆流畅性(Memory fluency)、即时体验(Immediate experience)等,这种快速且无意识的信息加工过程更多依赖于外部线索,在本文即指将口碑离散归因为产品自身原因(消极的归因选择),通常启发式系统的激活主要是为了根据直觉对事物进行快速的评估与判断[30]。与之相反,分析式系统更多地依赖理性思维对各种信息进行综合权衡加工,总体上会占用较多的心力资源,对信息的认知加工相对较为缓慢,具有强烈的资源依赖特点,此时,决策个体会从客观原因出发,有意识地对信息进行认知加工,并作用于工作记忆(Working memory)带来较强的认知负荷(Cognition load),这种缓慢且有意识的信息加工更多地依赖内部线索,在本文即指将口碑离散归因选择为已有评论者原因(积极的归因选择)。通常分析式系统的激活主要是为了通过对信息进行推理和综合权衡[21,30]。因此,启发式系统又被称为直觉性系统(Intuitive system),分析式系统又被称为理性系统(Rational system)[31]。值得说明的是,现有研究在双系统理论类型的讨论上存在差异[32],例如,部分学者专注于双系统理论中的默认干预(Default-interventionist)成分,强调个体在首先激活快速且直觉性的启发式系统后,紧接着将伴随分析式系统的激活,对信息进行深入分析和权衡,最终修正最初启发式系统的决策结果,因此,决策时间对于双系统理论的讨论有着重要作用[20,33]。然而,本文的关注点是认知加工模式的不同所引起的归因选择结果的差异,而并未关注在这个过程中是否分析式系统对启发式系统存在决策结果上的修正。即,本文认为,无论最终的归因结果是分析式系统直接引起的,还是分析式系统对启发式系统进行修正后的决策结果,本文均认为是分析式系统被激活后的归因选择结果。

有关认知心理学的研究表明,个体为了降低对信息管理的复杂程度,通常习惯性地对自己所遭遇的事物进行分类,这导致个体更多地采用启发式系统对事物进行评估判断[34]。消费者通过解读特定产品的口碑分布信息进而推断自身可能的购买决策结果,口碑离散程度往往预示着产品按照承诺或预期的实现程度[3]。面对网购平台的海量参考信息,消费者希望快速完成信息加工,因此,消费者更倾向于基于启发式系统进行口碑离散信息的推断与决策。然而,通过引导消费者在口碑离散信息处理过程中投入更多的认知资源,将有利于促使消费者使用分析式系统对口碑离散信息作出更为积极地归因选择。如果说启发式系统的激活止步于对信息的进一步加工与探索,那么分析式系统的激活将有利于个体进行结构化的逻辑推导,而相较于归因为产品原因,归因为已有评论者原因需要更为客观和深入的认知加工,据此提出假设1如下:

H1较之启发式系统,分析式系统的激活将更有利于促进被试做出有关口碑离散的积极归因选择。

1.3 网络口碑离散负面影响的削弱策略:口碑分布呈现方式的影响

1.3.1 口碑分布呈现方式对有关口碑离散积极归因选择的影响

如果分析式系统的激活有利于消费者对口碑离散进行积极的归因选择,进一步本文需要明确,如何正向影响分析式系统激活与有关口碑离散的积极归因选择间的关系?有关元认知(Metacognition)的研究结果表明,信息的呈现方式将对个体在推理任务中的推理决策模型带来深刻的影响,这为本文提供了可行的分析逻辑。

元认知是指反映或控制有关认知活动的某一方面的认知知识,即对认知事物的认知[23,31,35],是关于个体心智资源运作的任一方面的知识,以及对这种运作的监测、控制及导向过程[23]。根据Flavell等[36]人的研究,元认知包含内容广泛,主要集中于三大基本元素:元认知体验(Metacognitive experiences),元认知知识的调动(Metacognitive knowledge),元认知技能的运用(Metacognitive skills)。三大基本元素的运作关系是:当面对某一认知任务时,个体会对当前任务的复杂度、风险性及熟悉度等进行有意识地思考,形成具体的元认知体验;这样的元认知体验会调动与之相对应的长存于个体工作记忆中的元认知知识,使其与当前的认知任务产生联系;最后,个体将根据该元认知知识的指导,运用相应的元认知技能来完成该认知任务。分析式系统属于个体认知策略的范畴,其本质是一种元认知技能。从元认知三大元素的运作关系可知,网络购物中,当消费者浏览特定产品的口碑信息时,调运上述元认知技能的关键在于降低个体在浏览信息时的直觉自信(Reducing overconfidence),直觉自信是指个体对自己依靠直觉来对事物进行判断的自信程度,如果个体认为自己仅依靠直觉或外部线索就能做出正确决策的可能性较小,就会更多地运用分析式系统这一元认知技能[22]。进一步,要想降低个体的直觉自信,就需要影响个体的元认知体验,利用一定的信息呈现方式便可实现[37]。

当信息的呈现方式较为复杂或困难时,个体对信息的处理会较为不流畅,进而带来有关该认知任务的主观难易感受,使个体形成一种元认知困难的体验[23,31,38-39]。总的来说,如果信息加工较为简单或流畅,个体将倾向于使用启发式系统(直觉思维)对信息作出判断,反之,如果信息加工较为复杂或不流畅,个体对信息加工的直觉自信将被降低,个体将倾向于使用分析式系统对信息进行认知加工[21-23]。综上所述,可以推测,如果口碑分布的呈现方式令消费者感知到口碑离散信息处理的不流畅,消费者的直觉自信便会被降低,从而正向影响分析式系统激活与有关口碑离散积极归因选择间的关系。

1.3.2 口碑分布呈现方式与认知负荷

网络口碑离散作为社会信息共识程度的衡量指标,传递着不确定性风险的信号[3,5]。同样的风险信息在不同的表达框架(损失框架相对获益框架)下会造成个体在面对风险时不同的行为表现[29]。已有文献在关于降低个体决策时直觉自信的研究中有指明,能引起不同元认知体验的风险信息呈现方式可以显著促进分析式系统的运用[14,40]。同时,有学者表明,口碑离散的呈现方式将显著影响消费者有关口碑离散程度的感知[3,14-15]。因此,本文将在已有研究基础上,尝试从物理呈现方式的视角去探索口碑离散这一风险信息的最佳表达方式,即口碑分布采用何种方式才能让消费者更多依赖分析式系统来对口碑离散信息进行积极的归因?

本文推测口碑分布的呈现方式所带来的信息不流畅或复杂性感知将显著影响双系统模型中究竟是孰占优。但值得注意的是,信息的感知不流畅性或复杂性与双系统模型间的关系还将受到来自个体所感知到的认知负荷(Cognitive load)的影响[37]。认知负荷指的是个体在认知任务中用于信息加工所需的认知资源的总和[41]。每一项需要有意识控制的认知任务都将产生作用于工作记忆的认知负荷。特定任务中,认知负荷的产生可以被划分为:由认知要素本身带来的内部认知负荷(Intrinsic cognitive load)和由认知任务的格式或形式带来的外部认知负荷(Extraneous cognitive load)[24,41]。因此,当需要对口碑离散信息进行认知加工时,口碑离散程度所带来的认知负荷为内部认知负荷,而本文所讨论的同一离散程度下不同的口碑分布呈现方式所带来的认知负荷则为外部认知负荷,且口碑分布的呈现方式越复杂,信息处理越不流畅,对个体施加的外部认知负荷越大[42]。

相关研究表明,信息处理的不流畅或复杂性感知与个体的认知加工表现的关系为倒 U 型,即由于个体的工作记忆和心力资源具有稀缺性及有限性,适度的认知负荷可以促使个体有意识地主动进行认知加工[15,24],但若认知负荷的总量过轻或过重,均会导致工作记忆无法正常启动认知加工,特别是分析式系统所必需的有意识加工[22,24]。基于此,本文将首先对表2中我国主流网络平台现行口碑分布呈现方式进行信息处理难易程度感知的相对划分(简单-适度复杂-非常复杂),从而深入讨论有关口碑离散积极归因选择的促进机制及可行策略。

本文预测,当口碑分布呈现方式为“适度复杂”时,口碑信息处理的不流畅感知将正向调节分析式系统激活与有关口碑离散积极归因选择间的关系,但并非所有能引起信息处理不流畅或复杂性感知的口碑分布呈现方式都具有上述正向调节作用,当口碑分布呈现方式带来的认知负荷未达到加工要求或超出负荷上限时,不需要占用过多心力资源的启发式系统占优,从而无法达到促进分析式系统激活与有关口碑离散积极归因选择间关系的作用,据此提出如下假设,并汇总成如图1所示概念模型图。

图1 概念模型Figure 1Conceptual framework

H2口碑分布呈现方式对分析式系统的激活与有关口碑离散的积极归因选择间的关系起到调节作用,即当口碑分布呈现方式为“适度复杂”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择具有正向影响;当口碑分布呈现方式为“简单”或“非常复杂”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择的影响不显。

2 研究方法和研究结果

如果口碑分布的呈现方式可以通过给消费者带来信息处理的不流畅性或复杂性感知进而调节分析式系统激活与有关网络口碑离散的积极归因选择间的关系,那么需要明确现行三种主要呈现方式中到底哪一种可以正向调节。已有研究并没有给出明确的回答,但神经营销学中的大量研究已通过考察消费者在搜索和处理网页信息时的视觉注意力表现来了解营销信息(如图片、文字等)对消费者注意力的吸引[43-44],这为本文提供了重要的间接启示。参照神经营销学采用眼动视觉指标测量个体认知加工程度的方法,本文将通过考察消费者面对口碑分布不同呈现方式时的视觉注意力情况来对前述研究问题进行额外的视觉指标补充。

既定时间内,个体需利用有限的认知资源完成信息的编码、检索及处理[41],眼动实验通过使用眼动追踪技术捕捉个体的眼动视线轨迹,监测个体面对特定信息时的视觉运动和注视方向,以此来反映个体对信息的认知加工程度。眼动反映了个体注意力资源的主动或被动分配情况,眼动实验的结果分析中注视时间和注视频次为最常用的视觉指标[43,45]。注视是指为被试眼睛暂时保持静止并且视野集中于特定目标点时的短暂时间[45],注视时间和注视频次均属于注视类指标,二者均能有效地反应被试的认知加工负荷程度:注视时间(Fixation duration)是指浏览信息时,视觉在某一目标点持续的时间;注视频次(Number of fixations)是指特定目标点被个体注视的总次数。眼动指标反映个体对信息的认知加工程度[43,45],根据假设 1,本文推测,较之系统,分析式系统下的被试会对网络口碑高离散表现出更长的注视时间和更多的注视频次。进一步,由于口碑分布呈现方式所反映的信息处理不流畅性/复杂程度与个体的认知负荷为线性关系[42],而信息处理的不流畅/复杂所带来的认知负荷与个体认知加工表现为倒 U 型关系[15,24],即适度的认知负荷可以促使个体有意识地进行认知加工,但认知负荷过低或过重,都会导致个体工作记忆无法正常启动有意识的认知加工[22,24],据此,根据假设 2,本文推测,较之简单和非常复杂的口碑分布呈现方式,当口碑分布呈现方式为“适度复杂”时,由于对分析式系统的激活与有关口碑离散的积极归因选择间的关系起到正向调节作用,因此会对网络口碑高离散表现出更长的注视时间和更多的注视。

为了更好地验证假设1和 2,本文还对可能的影响因素进行了控制:消费者熟练度(Skill),消费者对网络购物的不同熟练程度会影响消费者对口碑信息的不同认知加工[46],因此,参与实验的被试者需要回答每个月网购频次的问项(语意量表:1=几乎不,7=十分频繁);平均星级(Average ratings),真实的网购平台中消费者会首先抵触低平均星级的产品[47],因此实验中刺激物的平均星级均需要高于消费者可接受的基础平均星级水平,同时为了保证研究的有效性,实验中本文还开展了不同平均水平之间的比较;口碑数量(Volume),口碑数量的多少可能对消费者有关产品口碑离散的评估施加社会影响[4],因此,将口碑数量统一为40条[3];被试样本(Samples),由于网购中最活跃的人群主要是30岁以下的年轻用户,因此本文选择大学生样本作为被试样本[48],由于考察视觉指标的需要,被试应视力正常或矫正视力正常。S标准(S-standard),口碑低离散意味着无论是产品自身性能表现还是已有评论者的选择偏好均较为稳定,这时无论被试在决策中运用启发式系统还是分析式系统,其决策结果并没显著差异,而有关双系统理论的研究认为,如果双系统模型中启发式系统和分析式系统的作用方向相同,个体行为的结果并不能准确反映两个系统的存在,相反,当且仅当两者作用方向有所相反时,不同决策系统对被试推理过程的影响作用才能得以体现[31],因此,实验中,本文仅针对口碑高离散的情况进行不同口碑分布呈现方式的讨论。实验设备(Equipment),实验1和实验2均在某高校电生理实验室内进行,实验室照明、隔音等效果良好,实验设备为由加拿大 SR Research 公司开发的 Eyelink2000 桌面式眼动仪,配套设备中,计算机频率为120hz ,液晶显示屏为27寸,屏幕分辨率像素设置为1024,眼动实验程序在眼动仪自带程序EB(Experiment-Builder)上编制。实验中,被试瞳孔与液晶显示器的距离为75 cm,与眼动仪的水平距离为55 cm。

2.1 预实验

本文讨论的核心变量为分析式系统的激活、口碑分布呈现方式、有关口碑离散积极的归因选择,同时,为了达到实验研究在内部效度上的较高要求,还对诸多相关变量进行了控制。在核心变量和相关控制变量中,口碑分布呈现方式、平均星级、口碑数量由于涉及实验中的刺激材料,需要通过预实验来确定。其中,口碑数量参照已有研究确定为40条[3],而为了进行口碑分布呈现方式和平均星级的前测,本文共招募过三批次(共计 101 名)被试参与其中。

阶段 1:为了对口碑呈现方式进行复杂程度划分,需控制产品类型、价格、品牌、性别等的可能影响,首先得到有关口碑分布呈现方式简单、适度复杂及非常复杂的一般性划分结论。因此,虚拟产品类型为一款巧克力[24],并剔除价格、性别、品牌等因素的影响,类型1 中网络口碑高离散可直接通过计算数值星级评分的方差获得(var.>8.0,高离散)[3],类型 2 和类型 3 中网络口碑高离散需由文本云标签“买家印象”来表现:实验者分别提供 10 个积极口碑云标签,10个消极口碑云标签,20 名平均月网购次数大于 3 次的被试(第一批被试)帮助形成了关于买家印象的高离散(词性判断:1=消极评价,7=积极评价[49];选择排名前 5 的积极口碑和排名前 3 的消极口碑[50]),另外 33 名被试(第二批被试)对形成的买家印象进行离散程度评估(1=非常一致;7=非常不一致的);进一步,通过张贴招募海报的方式从某高校中征集了48名大学生被试(第三批被试),随机在电脑屏幕上依次展示三种不同的口碑分布呈现方式,浏览完每种呈现方式后,被试均需要回答有关该呈现方式信息处理复杂程度的题项:“请问您阅读该产品的口碑分布时感觉到的难易程度,(1=非常简单,7=非常困难)”“请问您阅读该产品的口碑分布时您的阅读速度(1=非常缓慢,7=非常迅速)”。最后,被试需要阐述其日常网络购物中可接受的最低平均星级(1-10星)和最低好评率要求(1-100%)。结果显示,量表题项可信度较高(α=0.88),将2个题项的得分进行平均,类型1、2、3分别为简单的呈现方式(Sample:M=21.31,SD=0.78)、适度复杂的呈现方式(Moderately complex:M=39.58,SD=0.89)、非常复杂的呈现方式(Very complex:M=45.35,SD=1.16)①需说明的是:本文对于“简单”“适度复杂”“非常复杂”的命名和划分仅是为了反映被试针对我国主流网购平台三大口碑分布呈现方式在信息处理难易程度上的认知差异,即上述“简单”“适度复杂”“非常复杂”是一种相对概念,不是绝对概念。,最低平均星级要求为6.1星(SD=1.69)、最低好评率要求为80%(SD=0.92)。

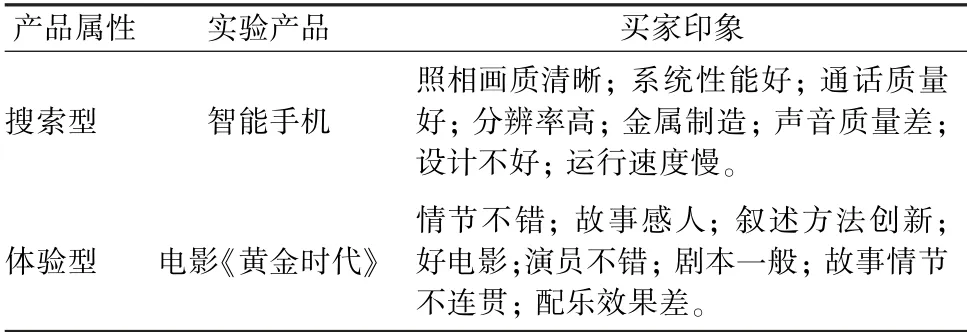

阶段 2:由于后续实验二中涉及产品类型的讨论,因此需在阶段1 关于口碑分布呈现方式复杂程度的一般性划分基础上,进一步形成不同产品类型的“买家印象”:阶段 1 完成3 小时后,第一批被试(N=20)采用与阶段 1 相同的方法形成关于搜索产品(智能手机)的“买家印象”型口碑高离散状态和体验产品(电影)的“买家印象”型口碑高离散状态,最终汇总为如表2所示的买家印象分布情况;第二批被试(N=33)采用与阶段 1 相同的方法对最终形成的买家印象的口碑离散程度进行评估。由此,便形成了实验二所需的搜索产品(智能手机)口碑呈现方式的简单、适度复杂、非常复杂的划分,体验产品(电影)口碑呈现方式的简单、适度复杂、非常复杂的划分。

表2 实验中搜索型产品和体验型产品的买家印象示例Table 2Product attributes and reviewers′ impressions

2.2 实验1:有关网络口碑离散负面影响的削弱机制

实验1的目的是验证有关网络口碑离散负面影响的削弱机制,即分析式系统的激活是否更有利于消费者将口碑离散归因为已有评论者原因而非产品原因(假设1)。实验通过向被试提供不同的任务目标来引导被试在口碑离散的归因过程中激活分析式系统模式[31,33]。同时,引入过程分离程序(Process dissociations procedure,PDP)作为操纵性检验,将被试的信息处理过程分离出无意识的自动化成分(Heuristics reasoning, H,启发式系统)和有意识的控制成分(Rule-based reasoning, RB,分析式系统),考察分析式系统是否被有效激活。

2.2.1 实验设计及流程

实验1的操作和测量变量包括:网络口碑离散(高)、实验情境(启发式情境相对分析式情境)、归因选择(产品原因相对已有评论者原因)、平均星级(5-7星)。笔者将有关特定离散水平的归因选择作为因变量[3],比较了不同实验引导下的被试在归因选择上的差异[24]。根据研究模型,本文预测,相较于启发式系统所支配的启发性思维,当被试处于分析式系统所支配的分析性思维时,被试更倾向于将特定口碑离散归因为已有评论者原因,即作出积极的归因选择。通过张贴被试招募海报,实验1共召集了来自某高校的60名学生被试,他们在每月个人可支配收入(92%的被试:1000-3000元)和网络购物熟悉度(SD=0.78))上差距较小,但在年龄(M=22.39,男生 68%,SD=2.38)上差异较大。

实验1的具体流程是:

1)在正式实验前,实验者了解了被试的视力等身体情况,检测被试是否存在色盲,测试合格的被试需完成基本信息问卷的填写。

2)在简短的实验说明后,被试依次被引导进入实验室并熟悉实验环境,接着,引导被试将下巴放在眼动支架上进行固定,并调整坐姿至自己舒适的位置,然后点击任意键启动眼动仪。

3)为了确保实验中被试的视线能处于信息采集的最佳区域内,实验者需在正式实验开始前对被试进行“九点校准”以保证眼动仪能始终追踪到被试的眼球轨迹。

4)为了帮助被试快速地熟悉实验操作,被试需完成2组额外的图片浏览任务。

5)正式实验开始后,被试被随机分为启发式组和分析式组,并各自进入对应的实验情境。跳转屏幕后,被试将浏览到相同的口碑分布情况,完成浏览后,被试均需要在下一界面回答有关口碑离散归因选择的问项测量。上述决策情境的浏览时间和跳转均由被试自己决定①实验1并未对被试的浏览时间进行限制的原因是:第一,真实的网络购物环境中,消费者可以自由选择浏览时间;第二,如前文所述,纳入时间因素的考虑后,可能存在分析式系统对启发式系统的修正情况,但本文仅关注决策的最终选择结果,并不侧重于“修正”过程的讨论,即无论是分析式系统作用下的决策结果,还是分析式系统对启发式系统的修正结果,本文均视为是分析式系统被激活后的决策结果。下文实验2相同。;3种决策情境界面的呈现顺序为随机呈现;每个被试均将做出3次归因选择;整个过程中,眼动仪将自动记录被试完成每项任务时的眼动指标及任务按键[43]。

6)完成归因选择后,作为操纵性检验,被试需完成过程分离程序问卷(PDP)的填写。

7)完成所有步骤后,实验人员向被试表示感谢并附上劳酬和小礼品,被试离开实验室。

两种实验情境的引导;借鉴已有研究做法[37],实验一通过不同的任务情境来引导被试进行系统模式选择:启发式情境中,被试被告知“请想象您正在某网购平台进行浏览,接下来请阅读相关信息后回答问题,答案没有对错之分。”

分析式情境中,被试被告知“此次实验的目的是检验您在依靠相关信息进行决策时的科学推理能力,请想象您正在某网购平台进行浏览,接下来请积极的、认真地、理性地阅读相关信息,并做出问题回答。”

口碑分布信息:实验1是为了验证分析式系统的激活对积极归因选择的促进作用,还未涉及不同口碑呈现方式的比较,因此,实验1中口碑分布形式仍采用典型的亚马逊模式;同时,如前文所述,考虑到双系统模型的讨论,本文仅对口碑高离散的情况进行讨论;为了避免被试面对单一口碑离散信息时察觉到实验目的的可能,帮助营造更贴近现实的购物情境,保证实验结论的稳健性,实验1围绕前测中最低平均星级6.1星,还同时引入了高(7星)低(5星)平均星级的讨论。最终汇总为如表3所示口碑分布材料。

表3 实验1中的刺激材料Table 3Stimulus pictures in study 1

2.2.2 变量测量

网络口碑高离散:参照已有研究[3],本文将方差大于8.0的口碑离散视为高离散。

归因选择:参照已有研究[53],对于归因选择的测量,本文使用了语意量表问项:“您认为造成上述口碑分布的原因是产品自身原因还是已有评论者原因?”(1=产品原因(如质量、性能表现不稳定),7=已有评论者原因(如喜好、口味偏好差异))。分值越高代表被试越倾向于将口碑离散归因为已有评论者原因。

2.2.3 结果分析及讨论

操纵性检验及结果.为了验证在情境导入后分析式系统是否有被顺利激活,本文对过程分离程序中的直觉成分(H)和理性成分(RB)进行了分离。被试需回答由基本比率忽略问题(Base-Rates Problem)、联合问题(Conjunction Problem)、比率偏差影响问题(Ratio-Bias Effect Problem)组成的过程分离问卷[39]。问卷被设计为“包含版本(Inclusion version)”和“排除版本(Exclusion problems)”,每一组被试均需同时接受“包含版本”和“排除版本”,以基本利率问题(Base-Rates Problem)为例,现将测量过程说明如下:包含版本(Inclusion version)要求被试根据学生的统计分布情况进行迈克的学科判断,如根据第一种情况下的统计分布,迈克有 85% 的概率是人文学生,如果被试无法通过统计概率判断,就会根据关于迈克的文字描述进行猜测,感觉迈克是人文学生,在这里,根据统计分布进行判断是一种有意识的信息提取,而通过文字描述进行猜测则主要反映了无意识加工。排除版本(Exclusion version)要求被试不要用提供的统计分布信息进行迈克的学科判断,如根据第一种情况下的统计分布,被试需首先有意识回忆刚才的统计分布概率(85%)并将其进行刻意排除,即认为迈克有 15%的概率是人文学生,这时如果被试在排除版本中仍回答迈克有 85%的概率是人文学生的话,说明发生了回忆加工失败现象,其相应发生的概率就作为被试在排除版本的成绩,主要反映了被试在有意识加工回忆失败后的无意识加工的影响。两组被试(启发式组相对分析式组)中,每组被试均需同时进行PDP问卷“包含版本”和“排除版本”的测量,进而每组被试能分别得到“包含版本”下的正确数的概率和“排除版本”下的错误数的概率,最终依据公式算得每组被试的 RB (理性成分)和 H(直觉成分)。

如表4的结果所示,包含版本中被试在分析式情境下的正确数概率(0.74)高于启发式情境下的正确数概率(0.69),但排除版中被试在分析式情境下的错误数概率(0.43)显著低于启发式情境下的错误数概率(0.64),进一步对理性成分进行分离估值,结果显示,分析式情境下被试对信息进行处理的理性成分(RB理性情境)显著高于启发式情境下的理性成分(RB直觉情境)(t(58)=5.39,p=0.007<0.01),因此,操纵性检验通过,分析式系统在实验中有被顺利激活。

表4 操纵性检验结果Table 4Mean proportion of dominant answers for inclusion problems, nonstatistical answers for exclusion problems,and estimates of H and RB across instruction conditions

归因选择结果。根据概念模型,在实验1中本文预测分析式系统的激活对消费者关于口碑高离散的积极归因选择具有促进作用,即消费者更多的将口碑高离散归因为已有评论者原因而非产品原因。以组内变量——口碑高离散为自变量,归因选择为因变量;以组间变量——双系统模式为调节变量,加入重复测量因素——平均星级,本文进行了方差分析。结果显示:平均星级的主效应成立(F(2, 60)=47.22,p=0.003<0.01,1-β=0.61),即平均星级越高越有利于消费者对口碑高离散做出积极的归因选择,但是,平均星级与其他变量不存在交互作用(F<1,NS);最重要的是,与假设1的推测一致,当消费者面对口碑高离散信息时,分析式系统的激活有利于促进消费者做出更加积极的归因选择(F(1, 60)=36.19,p=0.005<0.01,1-β=0.73)。表5罗列了口碑高离散下,不同决策情境下的消费者在归因选择结果上述的平均差异:无论平均星级如何,分析式情境下,消费者将口碑高离散归因为已有评论者的倾向均显著高于启发式情境(M分析式情境=4.68 vs.M启发式情境=2.77,t(28)=7.15,p=0.008<0.01,1-β=0.68)。研究结果支持了假设 1,即分析式系统的激活较之启发式系统会更有利于促进被试做出有关口碑离散的积极归因选择。

表5 不同决策情境下的归因选择结果的平均值Table 5Mean causal attribution choices by decision conditions and WOM average

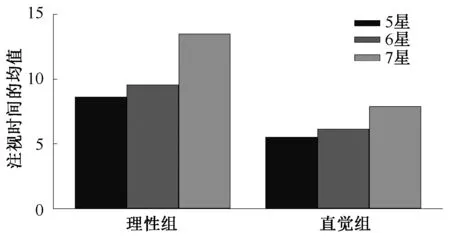

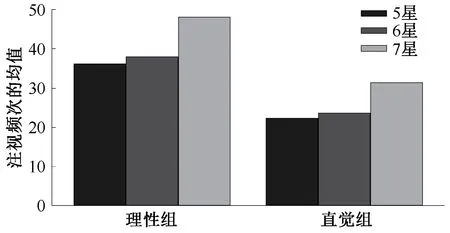

注视时间及注视频次。为了更好的验证假设1,本文对每张刺激材料进行了注视时间和注视频次的统计,并通过计算不同实验情境下(分析式情境相对启发式情境)被试注视时间和注视频次的均值对不同情境下被试的视觉注意力进行了更加细致的分析。以注视时间和注视频次为因变量进行混合多元方差分析(Mixed MANOVA),结果表明,来自决策情境的主效应成立(F(1, 60)=20.32,p=0.003<0.01,1-β=0.70),即决策情境的差异会显著影响被试对口碑离散信息的认知加工;来自平均星级的主效应均成立(F(2, 60)=5.50,p=0.003<0.01,1-β=0.64);但决策情境与平均星级间不存在交互关系(F(1, 60)=1.00,NS)。图2,图3分别呈现了不同实验情境和平均星级水平下的视觉注意力的平均水平,从图中可以看出,分析式情境下被试(理性组)对口碑离散信息的平均注视时间和平均注视频次均显著高于启发式情境下的被试(直觉组),这说明,当被试面对口碑离散信息时,分析式系统的激活较之启发式系统会引发被试更长的注视时间和更多的注视频次。

图2 不同实验情境、不同星级水平下注视时长均值比较(单位s/秒)Figure 2Fixation durations by decision conditions and WOM average (unit: seconds)

图3 不同实验情境、不同星级水平下注视频次的均值比较Figure 3Number of fixations by decision conditions and WOM average

需要指出的是,分析式系统的激活会较之启发式表现出更长的注视时间和更多的注视频次,但更长的注视时间和更多的注视频次与最终有关口碑离散积极归因选择之间的关系有待进一步验证。因此,将决策情境(分析式相对启发式)转化为虚拟变量,注视时间和注视频次分别为中介变量,被试归因选择数值为因变量,检验注视时间和注视频次的中介作用。回归结果显示,决策情境对归因选择的影响显著(t(56)=3.49,β=0.36,P=0.004<0.01),决策情境对注视时间的影响显著(t(57)=7.04,β=0.66,P=0.003<0.01),将决策情境和注视时间都放入回归模型中,注视时间对归因选择的影响显著(t(55)=4.81,β=0.48,P=0.003<0.01),但决策情境对归因选择的影响不再显著(t(55)=0.72,β=0.08,NS);同样,决策情境对注视频次的影响显著(t(57)=20.92,β=0.82,P=0.003<0.01),决策情境对归因选择的影响显著(t(56)=13.50,β=0.21,P=0.004<0.01),然而将决策情境和注视频次都放入回归模型后,注视频次对归因选择的影响显著(t(55)=17.30,β=0.69,P=0.004<0.01),但决策情境对归因选择的影响不再显著(t(55)=0.51,β=0.06,NS)。因此,注视时间和注视频次的中介作用显著,说明分析式系统激活将带来个体注视时间的增长和注视频次的增加,进而最终促使被试做出有关口碑离散的积极归因选择,从视觉指标上,进一步支持了假设1。

实验1的结果支持了本文有关网络口碑离散负面影响削弱机制的构建,即被引导以理性思维处理口碑离散信息的被试在注视时长和注视频次上均显著高于被引导以直觉思维处理口碑离散信息的被试,研究结论在不同的平均星级水平上仍然成立。在实验1的基础上,实验2将从口碑分布呈现方式出发,对有关网络口碑离散的削弱策略进行讨论。

2.3 实验2:有关网络口碑离散负面影响的削弱策略

实验2的目的是验证有关网络口碑离散负面影响的削弱策略,为了解决上述问题,实验2在实验1的基础上进行了两方面的拓展:首先,实验2对口碑分布呈现方式的调节作用进行了直接测量,根据研究模型及实验1的检验结果,本文预测:当口碑分布呈现方式为“适度复杂”时,分析式系统的激活对有关网络口碑离散的积极归因选择有正向影响;但当口碑分布呈现方式为“简单”或“非常复杂”时,分析式系统的激活对有关网络口碑离散的积极归因选择的影响不显著(假设 2)。其次,实验2将产品属性(Product attributes)纳入了讨论范畴,已有研究发现,与搜索型产品相比,消费者对有关体验型产品的评价、广告等参考信息时会更多地持怀疑态度[49],这种对信息的怀疑态度可能会一定程度上影响消费者有关口碑离散程度的感知,进而造成有关口碑离散归因选择的差异,因此产品类型的纳入仅为保证研究结论的稳健性。

2.3.1 实验设计及流程

实验2的操作和测量变量包括:网络口碑高离散、口碑分布呈现方式(简单相对适度复杂相对非常复杂)、归因选择(产品原因相对已有评论者原因)、产品属性(搜索型相对体验型)、平均星级(5~7星)。通过张贴被试招募海报,实验2共召集了来自某高校的168名学生被试,他们在年龄(M=22.39,男生 57%,SD=0.88),每月个人可支配收入(84%的被试:1000~3000元;15%的被试:3000及以上)及网络购物熟悉度(SD=0.71)上均差异较小。实验2中需要对产品的属性进行操纵,而搜索型产品与体验型产品的范畴划分尚存有争议之处,因此本文沿用已有研究的做法,将智能手机作为搜索型产品[49],将电影产品作为体验型产品[52]。

实验2的具体流程是:

1)在正式实验前,实验者了解了被试的视力等身体情况,检测被试是否存在色盲,测试合格的被试需完成基本信息问卷的填写。

2)在简短的实验说明后,被试依次被引导进入实验室并熟悉实验环境,接着,引导被试将下巴放在眼动支架上进行固定后并调整坐姿至自己舒适的位置,然后点击任意键启动眼动仪。

3)为了确保实验中被试的视线能处于信息采集的最佳区域内,实验者需在正式实验开始前对被试进行“九点校准”以保证眼动仪能始终追踪到被试的眼球轨迹。

4)为了帮助被试快速地熟悉实验操作,被试需完成2组额外的图片浏览任务。

5)正式实验开始后,根据口碑分布呈现方式的不同,被试被随机分为简单组(Sample condition)、适度复杂组(Moderately complex condition)及非常复杂组(Very complex condition),并各自进入对应的实验界面。跳转屏幕后,各组别的被试将浏览到对应口碑分布下的6种决策情境。完成每一张决策情境的浏览后,被试均需要在下一界面回答有关口碑离散归因选择的问项测量。与实验1相同,上述决策情境的浏览时间和跳转仍由被试自己决定。对于每组的被试来说,6张刺激物界面信息除平均星级和产品类别存在差异外,其他均相同;6张刺激物界面的呈现顺序为拉丁方设计(Greco-Latin square design);每个被试均将经历6种决策情境。整个过程中,眼动仪将自动记录被试完成每项任务时的眼动指标及任务按键[43]。

6种决策情境的操纵:6种决策情境共包含了由口碑离散程度(高离散)、产品属性(搜索型相对体验型)及平均星级(5星-6星-7星)组成的6种决策情境。同实验1相同,高低平均星级的引入目的是帮助营造更贴近现实的购物情境,保证实验结论的稳健性,也可以避免了被试面对单一口碑离散信息察觉到实验目的的可能。

6)完成归因选择后,被试需填写由口碑分布呈现方式、消费者知识(Consumer knowledge)及认知负荷(Cognitive load)测量题项组成的操纵性检验问卷,以及回答用于测量分析式系统激活的认知反射测试(Cognitive reflection test,CRT)。

7)完成所有步骤后,实验人员向被试表示感谢并附上劳酬和小礼品,被试离开实验室。

2.3.2 变量测量

网络口碑高离散:与实验1相同,实验2将方差大于8.0的口碑离散视为高离散[3]。

归因选择:与实验1对于归因选择的测量方法不同,实验2的测量为4个独立问项:“您认为该产品出现上述口碑分布的原因多大程度上是由产品自身造成的,如质量问题等(1=几乎不相关,9=很大程度上是)”“您认为该产品出现上述口碑分布的原因多大程度上是由以往买家自身特征造成的,如品味差异等(1=几乎不相关,9=很大程度上是)”“如果您最终购买了该产品并感到不满意,您将归咎于已有评论者的错误引导(1=非常不同意,9=非常同意)”“如果您最终购买了该产品并感到不满意,您将归咎于产品质量表现问题(1=非常不同意,9=非常同意)”[3]。

2.3.3 结果分析与讨论

操纵性检验及结果:

1)口碑分布呈现方式:问卷使用了来自Pocheptsova等[53]研究中的5级语意差异问项来对口碑分布呈现方式的有效性进行检验,“上述口碑分布信息阅读的难易程度?(1=非常容易,5=非常困难)”。结果显示,口碑呈现方式阅读的难易程度由低到高依次为:简单组,适度复杂组,非常复杂组(M非常复杂组=3.43,M适度复杂组=3.04,M简单组=1.24,t(167)=2.45,p=0.002<0.05,1-β=0.80),口碑分布呈现方式的操纵有效。

2)消费者知识:消费者知识或多或少会影响消费者的信息选择及信息处理,其由消费者主观知识(Subjective knowledge:消费者认为自己了解什么)、消费者客观知识(Objective knowledge:消费者实际了解什么)及先前经验(Prior experience:如已有购买经历等)组成。为控制消费者知识对实验结果的可能影响,问卷考察了各组别间消费者知识的差异性:对于消费者主观知识的测量,本文改编自 Flynn等[54]关于消费者主观知识的测量题项,由5个题项组成,如“在我的朋友圈中,我对电影产品的了解算得上是‘专家’之一(1=非常符合,6=非常不符合)”;对于消费者客观知识和先前经验的测量,参照已有研究的做法[52],由一个6级得分制的语意差异问项测量 “请问您对该产品的熟悉程度(1=不了解,6=十分了解)”。结果显示,有关消费者知识的测量题项,总方差解释量达71.18%,量表的信度系数达0.81,表明对于消费者知识的测量结果是可接受的;各组别间消费者知识无显著差异(M简单组=2.09,M适度复杂组=1.89,M非常复杂组=2.01,F(2, 165)=1.80,p=0.07>0.05),这说明消费者知识对实验结果并没有干扰。

3)认知负荷:对于认知负荷的测量,本文参考已有研究[37],针对被试心理负荷程度和刺激材料加工难度两个维度,共计两个问项,对本文的认知负荷进行测量,“阅读上述口碑分布信息,我的智力投入?(1=非常少的智力投入;9=非常高的智力投入)”,“阅读上述口碑分布信息,我感觉的任务难度?(1=非常简单)”。结果显示,三种口碑分布呈现方式中认知负荷从高到低依次为:M非常复杂组=1.81,M适度复杂组=1.53,M简单组=0.84 (t(167)=1.80,p=0.003<0.01,1-β=0.72)。

4)认知反射测试(CRT):实验二通过认知反射测试(CRT)来测量自变量分析式系统的激活程度,认知反射测量的是个体抵抗直觉反应倾向并基于理性推理产生客观性答案的能力[55],常被用于判断双系统决策中分析式系统的激活[37]。因此,在实验2中每个被试均需回答有关认知反射测试的三个题项(如:“购买球拍和球总共花费了1.1英镑。球拍比球贵 1 英镑,请问球的价格是多少?(1 英镑=100 便士)正确答案=5便士 直觉性回答=10便士”,详见附录C),单个题项回答正确记为分数 1 ,回答错误(直觉性回答)记为分数 0 ,得到每个被试的 CRT 测试分数,进一步以此计算简单组、适度复杂组、非常复杂组在 CRT 测试分数上的均值,据此通过认知反射测试的分数检验分析式系统的激活。CRT结果表明,适度复杂情境下的被试组别在 CRT 测试分数的正确率上显著高于简单情境下的被试组别和非常复杂情境下的被试组别(M适度复杂组=2.69,M非常复杂组=1.84,M简单组=1.52,t(167)=9.63,p=0.005<0.01,1-β=0.68)。

归因选择结果:

实验2中,通过对4个问项的差异程度进行计算,本文创造了一个相对的归因分值,分值越大表示越积极的归因选择(归因为已有评论者)。为了检验口碑分布呈现方式对分析式系统的激活与有关口碑离散的积极归因选择间的关系是否存在调节作用,依据假设 2,本文将口碑分布呈现方式作为调节变量,CRT 测试正确率作为分析式系统激活的测量,被试归因选择数值作为因变量,并对其中连续变量进行中心标准化操作后,构造了CRT测试分数与口碑分布呈现方式的乘积项,以此检验口碑分布呈现方式的调节作用。

1) 本文首先考察了“适度复杂”与“简单”口碑分布呈现方式下的对比情况:引入虚拟变量代表口碑分布呈现方式的差异,分层回归模型(Hierarchical regressions)的结果显示,当模型中未纳入乘积项时,CRT测试分数对被试归因选择具有积极促进作用(t(165)=5.39,β=0.41,P=0.003<0.01)即CRT 测试分数正确率越高的组别越倾向于做出有关口碑离散积极的归因选择,同时,口碑分布呈现方式对被试归因选择具有显著正向影响(t(165)=8.12,β=0.34,P=0.003<0.01),这说明当口碑分布呈现方式为适度复杂时,将有利于被试做出有关口碑离散积极的归因选择。然而,当模型纳入乘积项后,CRT测试分数对被试归因选择的影响变得不再显著(t(165)=2.77,β=0.09,NS),口碑分布呈现方式对被试归因选择仍具有显著正向影响(t(165)=5.92,β=0.60,P=0.005<0.01),但CRT测试分数与口碑分布呈现方式的乘积项对被试归因选择却为显著正向影响(t(165)=9.01,β=0.69,P=0.003<0.01),这说明当口碑分布呈现方式为适度复杂时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择具有正向影响,但当口碑分布呈现方式为“简单”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择的影响不显著。

2) 本文其次还考察了“适度复杂”与“非常复杂”口碑分布呈现方式下的对比情况:引入虚拟变量代表口碑分布呈现方式的差异,分层回归模型(Hierarchical regressions)的结果显示,当模型中未纳入乘积项时,CRT测试分数对被试归因选择具有积极促进作用(t(165)=4.91,β=0.70,P=0.004<0.01)即CRT 测试分数正确率越高的组别越倾向于做出有关口碑离散积极的归因选择,同时,口碑分布呈现方式对被试归因选择具有显著正向影响(t(165)=6.88,β=0.49,P=0.003<0.01),这说明当口碑分布呈现方式为适度复杂时,将有利于被试做出有关口碑离散积极的归因选择。然而,当模型纳入乘积项后,CRT测试分数对被试归因选择的影响变得不再显著(t(165)=1.62,β=0.06,NS),口碑分布呈现方式对被试归因选择仍具有显著正向影响(t(165)=7.50,β=0.56,P=0.003<0.01),但CRT测试分数与口碑分布呈现方式的乘积项对被试归因选择却为显著正向影响(t(165)=8.72,β=0.72,P=0.004<0.01),这说明当口碑分布呈现方式为适度复杂时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择具有正向影响,但当口碑分布呈现方式为“非常复杂”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择的影响不显著。

3)同时口碑分布呈现方式与平均星级、产品属性之间并不存在明显的交互作用,这意味着即使考虑了平均星级的水平差异以及产品属性的可能差异后,实验结果仍具有稳健性。尽管不作为本文的主要关注点,但平均星级对归因选择的主效应成立(F(2, 165)=22.85,p=0.004<0.01,1-β=0.77),产品属性对归因选择的主效应成立(F(1,165)=175.31,p=0.003<0.01,1-β=0.70),并且平均星级与产品属性对被试归因选择的交互作用显著(F(1,165)=8.56,p=0.004<0.01,1-β=0.64),这说明,尽管被试普遍偏好于在高平均星级水平下对口碑高离散做出更加积极的归因选择,但是无论平均星级水平如何,被试对体验型产品的积极归因选择倾向始终高于对搜索型产品的积极归因倾向。综上所述,研究结论支持了假设 2。

注视时间及注视频次:

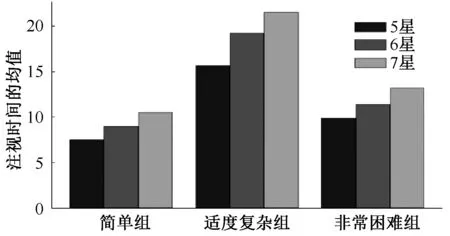

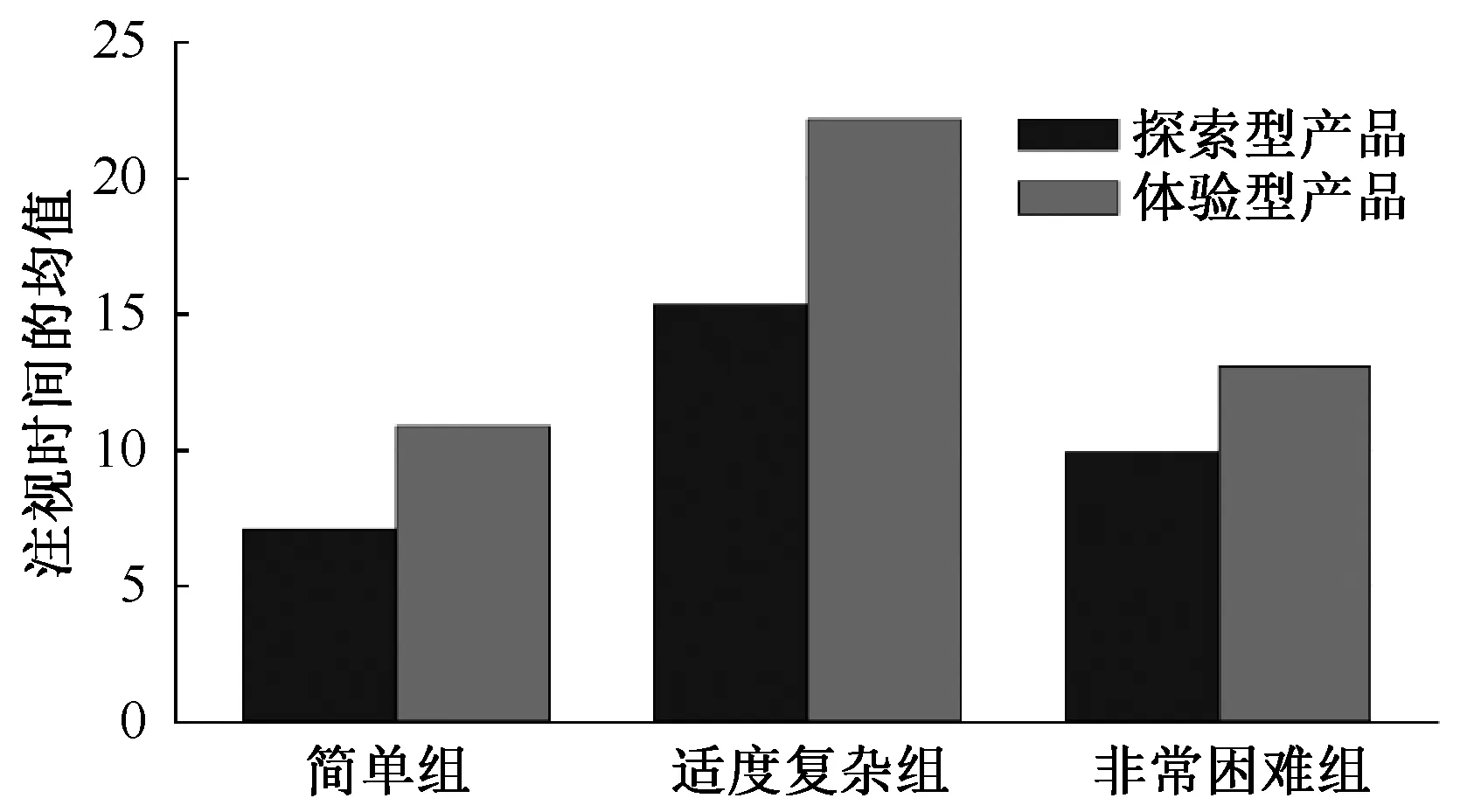

为了从眼动视觉生理指标上验证假设2,与实验1相同,本文对每张刺激材料进行了注视时间和注视频次的统计,并通过计算不同组别情境(简单组相对适度复杂相对非常复杂)被试注视时间和注视频次的均值对不同组别被试的视觉注意力进行了更加细致的分析。图4-7分别呈现了不同口碑分布呈现方式、不同平均星级水平下注视时间和注视频次的均值比较;不同口碑分布呈现方式、不同产品属性下的注视时间和注视频次的均值比较。从图中可以看出,各组别被试对刺激材料的平均注视时间和平均注视频次随着平均星级水平的增加而增加;当面对的产品属性为体验型时,各组被试对口碑离散信息进行加工的平均注视时间会长于产品属性为搜索型时,对口碑离散信息进行加工的平均注视频次也会多于产品类型为搜索型时;更重要的是,无论是引入平均星级的讨论,还是引入产品属性的讨论,结果均表明,相比较于简单组的被试和非常复杂组的被试,处于口碑分布呈现方式为适度复杂组的被试对口碑离散信息的平均注视时间最长(M适度复杂组=18.79 s,M简单组=8.99 s,M非常复杂组=11.50 s,F(2, 1008)=72.64,p=0.005<0.01,1-β=0.70),对口碑离散信息的平均注视频次最多(M适度复杂组=53.08,M简单组=28.74,M非常复杂组=31.74,F(2, 1008)=380.76,p=0.004<0.01,1-β=0.66)。

图4 不同口碑呈现方式、不同平均星级水平下注视时间的均值比较(单位s/秒)Figure 4Fixation durations by WOM average and presentation type of mixed opinions (unit: second)

图5 不同口碑呈现方式、不同平均星级水平下注视频次的均值比较Figure 5Numbers of fixations by WOM average and presentation type of mixed opinions

图6 不同口碑分布呈现方式、不同产品属性下注视时间的均值比较(单位s/秒)Figure 6Fixation durations by product attribute and presentation type of mixed opinions (unit: second)

尽管适度复杂的口碑分布呈现方式下被试表现出最长的注视时间和最多的注视频次,但注视时间和注视频次与最终有关口碑离散积极归因选择之间的关系有待进一步验证。因此,将CRT 测试分数为自变量,口碑分布呈现方式为调节变量,注视时间和注视频次分别为中介变量,被试归因选择数值为因变量,本研究最终构建了有调节的中介模型。对相关连续变量进行中心化处理后,本文通过 Bootstrapping 方法来检验上述有调节的中介模型:使用 SPSS 20.0及SPSS PROCESS宏(2.12版),模型设定5000次重复抽样,构造置信度为95%的偏差校正非参数百分位置信区间,选择模型8。

图7 不同口碑分布呈现方式、不同产品属性下注视频次的均值比较Figure 7Numbers of fixations by product attribute and presentation type of mixed opinions

1)本文首先考察了“适度复杂”与“简单”口碑分布呈现方式下的对比情况,结果表明,注视时间对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介作用显著(B=0.55, SE=0.10, LLCI=0.17, ULCI=1.62),注视频次对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介作用显著(B=0.45, SE=0.13, LLCI=0.23, ULCI=1.80);条件间接效应显示注视时间对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介效应在口碑分布呈现方式为适度复杂时(B=0.52, SE=0.09, LLCI=0.21, ULCI=1.28)大于简单时(B=0.46, SE=0.09, LLCI=0.16, ULCI=1.97),注视频次对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介效应在口碑分布呈现方式为适度复杂时(B=0.52, SE=0.10, LLCI=0.26, ULCI=1.72)大于简单时(B=0.38, SE=0.09, LLCI=0.22, ULCI=1.50);但在引入注视时间的中介作用后,CRT 测试分数与口碑分布呈现方式对归因选择的交互影响不显著(B=0.60, SE=0.18,NS),在引入注视频次的中介作用后,CRT 测试分数与口碑分布呈现方式对归因选择的交互影响不显著(B=0.71, SE=0.22,NS);最重要的是,判定指标的结果显示,适度复杂的口碑分布呈现方式对CRT测试分数影响归因选择的注视时间存在调节作用(INDEX=0.40, SE=0.10, BootLLCI=0.004, BootULCI=0.039),适度复杂的口碑分布呈现方式对CRT 测试分数影响归因选择的注视频次存在调节作用(INDEX=0.62, SE=0.08, BootLLCI=0.003, BootULCI=0.050)。

2)以相同的检验方式,本文还考察了“适度复杂”与“非常复杂”口碑分布呈现方式下的对比情况,结果表明,注视时间对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介作用显著(B=0.74, SE=0.09, LLCI=0.22, ULCI=1.71),注视频次对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介作用显著(B=0.60,SE=0.12, LLCI=0.30, ULCI=1.62);条件间接效应显示注视时间对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介效应在口碑分布呈现方式为适度复杂时(B=0.87, SE=0.16, LLCI=0.26, ULCI=1.80)大于非常复杂时(B=0.70, SE=0.11,LLCI=0.21, ULCI=1.69),注视频次对CRT 测试分数和被试归因选择间的中介效应在口碑分布呈现方式为适度复杂时(B=0.82, SE=0.09, LLCI=0.36, ULCI=1.88)大于非常复杂时(B=0.58, SE=0.12, LLCI=0.31, ULCI=1.63);但在引入注视时间的中介作用后,CRT 测试分数与口碑分布呈现方式对归因选择的交互影响不显著(B=0.78, SE=0.11,NS),在引入注视频次的中介作用后,CRT 测试分数与口碑分布呈现方式对归因选择的交互影响不显著(B=0.81, SE=0.17,NS);判定指标的结果显示,适度复杂的口碑分布呈现方式对CRT 测试分数影响归因选择的注视时间存在调节作用(INDEX=0.55, SE=0.09, BootLLCI=0.004, BootULCI=0.046),适度复杂的口碑分布呈现方式对CRT 测试分数影响归因选择的注视频次存在调节作用(INDEX=0.71, SE=0.11, BootLLCI=0.004, BootULCI=0.059)。

综上所述,纳入视觉注视指标(注视时间和注视频次)讨论后的有调节的中介模型成立,研究结果支持了假设 2。实验2对同一口碑离散水平的不同呈现方式进行了直接操纵,在分析式系统与积极归因选择间关系的基础上补充了口碑分布呈现方式在有关口碑离散积极归因选择促进策略上的讨论。结果发现,当口碑分布呈现方式为“适度复杂”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择具有正向影响,但当口碑分布呈现方式为“简单”或“非常复杂”时,分析式系统的激活对有关口碑离散的积极归因选择的影响不显著,这说明,口碑分布呈现方式对分析式系统的激活与有关口碑离散的积极归因选择间的关系起到调节作用。同时,作为控制变量的讨论,本文还发现,被试表现出在平均星级水平较高或产品属性为体验型时对口碑高离散具有更强的积极归因倾向。

3 研究结论与讨论

本文围绕如何削弱网络口碑离散对消费者购买意愿的负面影响这一核心问题,基于双系统理论和归因理论构建了有关网络口碑离散负面影响的削弱机制,即分析式系统对有关口碑离散积极归因选择的促进影响,并在此基础上,基于元认知理论提出了有关网络口碑离散负面影响的削弱策略,即口碑分布呈现方式对分析式系统的激活与有关口碑离散的积极归因选择间关系的调节作用。通过对眼动实验数据的实证分析发现:(1)当面对口碑离散信息时,消费者分析式系统的激活将有利于促进其作出有关口碑离散的积极归因选择,即更多地将口碑离散归因于已有评论者偏好差异等原因,而非归因为产品质量表现等原因;(2)当口碑分布呈现方式为适度复杂时,分析式系统的激活将有利于消费者在有关口碑离散的综合判断归因中做出了积极的归因选择;但并不是所有能引起信息不流畅性感知的口碑分布呈现方式都能显著促进分析式系统激活与有关网络口碑离散的积极归因选择,当口碑分布呈现方式带来的认知负荷未满足消费者的认知需要(简单呈现方式)或者超过了消费者的承载上限(非常复杂呈现方式)时,分析式系统的激活均对有关网络口碑离散积极的归因选择无显著影响;(3)即使在引入平均星级水平和产品属性的讨论后,上述研究结论仍成立。探明网络口碑分布呈现方式的重要作用不仅为削弱网络口碑离散对消费者购买意愿的负面影响研究提供了可行的削弱机制及策略,更是从我国现行主流平台的口碑分布呈现方式视角出发,为营销者的网络口碑管理进行了有益且可行的理论指导。

3.1 研究的理论贡献

已有研究鲜有讨论有关网络口碑离散负面影响的削弱机制,本文援引已有研究有关口碑离散积极归因选择对口碑离散负面影响具有削弱作用的结论,并在其基础上引入双系统理论,补充了分析式系统激活在有关网络口碑离散负面影响上的削弱机制讨论。网络口碑离散衡量了有关口碑“社会分布”的一致性程度。网络口碑高离散给消费者的购买结果带来了极大的不确定性。于是,已有研究多致力于为口碑离散的管理提供有效的指导意见,如突出其积极的意义等,旨在减轻口碑离散对消费者购买决策的负面影响,却多局限于对产品特征、已有评论者特征等单一削弱策略角度,忽略了对有关网络口碑离散负面影响削弱机制的关注。已有网络口碑离散归因模型的构建为了解消费者有关口碑离散的解释机理及分析网络口碑离散对消费者购买意愿的影响机理提供了可行的推导逻辑。根据已有口碑离散归因选择模型的结论,当消费者将口碑离散的出现归因为已有评论者原因(如品味、偏好差异等)而非产品质量原因(如质量、性能不稳定等)时,网络口碑离散对消费者购买意愿的负面影响将被削弱,甚至在一定情境(如消费者具有猎奇心态等)下对消费者购买意愿具有正面促进作用,被称为积极归因选择[3]。然而,尽管有关口碑离散积极归因选择在削弱网络口碑离散负面影响有着重要作用,已有研究却仅限于对有关口碑离散归因选择方向及影响因素等的讨论[3,56],忽略了对积极归因选择促进机制和促进策略的关注。鉴于此,本文补充了有关口碑离散积极归因选择的促进机制,同时从口碑呈现方式的差异入手考察了有关口碑离散积极归因选择的促进策略,研究发现面对口碑离散时,消费者分析式系统的激活有利于其将口碑离散的原因归因于已有评论者方面而非产品质量方面,适度复杂的口碑分布呈现方式有利于激活消费者口碑信息加工中的分析式系统,进而做出有关口碑离散的积极归因选择。由此不仅强化了已有口碑离散归因的解释力度和适用情境,更是补充了有关网络口碑离散负面影响的削弱机制研究。

已有研究中,网络口碑分布的呈现方式多为典型的亚马逊(Amazon.com)式,即星级横条分布图[3-5,8,11-13]。然而,我国电商平台在口碑分布呈现方式上区别于国际主流期刊所讨论的典型亚马逊式,存在多样的口碑分布呈现方式。有研究显示,同一口碑离散程度下不同的口碑分布呈现方式会显著影响消费者关于口碑离散程度的感知[3,14-15],已有研究却鲜有关注电商平台自身因素在网络口碑离散负面影响削弱上的可能作用。因此,不同于以往研究中不考虑口碑分布呈现方式影响的惯用前提,本文在有关网络口碑离散负面影响削弱机制的基础上,引入元认知理论,证实了网络口碑分布呈现方式作为削弱策略对前述削弱机制的重要调节作用,进一步为有关网络口碑离散负面影响的削弱机制划出了限制条件和使用范围。

3.2 研究的管理启示

在意识到口碑离散对消费者购买决策的重要影响后,营销者常通过优惠券或者好评返现等手段来降低口碑离散度,追求一致好评。然而,由于信息来源的日益多渠道化、消费者偏好的差异性等原因的存在,使得往往口碑离散才是常态,这为口碑管理带来了诸多挑战。因此,本文对于网络口碑离散负面影响削弱机制的讨论旨在为营销者提供有关口碑离散管理的有效干预措施,为最终弱化网络口碑离散对消费者购买决策可能的负面影响提供有益的参考。

(1)在削弱网络口碑离散可能的负面影响上,电商平台自身是可以有所作为的,除了对所营产品特征及已有评论者特征等因素的把握,口碑分布的呈现方式也应在口碑管理活动中予以重视。互联网新媒介环境下,网络口碑信息呈现数字化多媒体趋势,消费者可接触到多样的口碑呈现方式,同时,自由、开放的虚拟社区环境又赋予了消费者在搜索和接收口碑信息过程中的充分自主权,这都对营销者的网络口碑管理造成了诸多的调整。而本文针对如何削弱网络口碑离散负面影响这一核心问题,结合我国电商平台特色,考察了网络口碑分布呈现方式在削弱网络口碑离散负面影响上的重要作用,贴合我国电商企业网络口碑管理的实际需求,进一步,本文通过对我国现行主流网络平台的口碑分布呈现方式进行比较,明确了我国主流网购平台现行三大口碑分布呈现方式在有关网络口碑离散积极归因选择上的表现差异。2019 年初以来,国内主流网络平台中,普遍开始采用类型 2(平均星级与买家印象结合,即“适度复杂”的口碑分布呈现方式),取消了原本一贯使用的类型3(如京东商城、淘宝网,即“非常复杂”的口碑分布呈现方式),改变了在类型1中单一罗列各星级人数分布的形式(即“简单”的口碑分布呈现方式,如大众点评网),这样的改变也从营销实践角度强化了本文研究结论的可行性。

(2)除了对产品属性进行明确定位,对已有评论者网络口碑互动信息进行有效激励引导外,营销者还应对自身所采用的口碑分布呈现方式有着明确且清晰的认识。网络口碑离散的常态化及其对消费者购买决策的复杂影响机理都意味着营销者或电商企业应对网络口碑离散给予高度正视。本文发现,在国内主流网购平台现行的三种口碑呈现方式中,“适度复杂”(平均星级与买家印象结合)的方式较之其他两种方式更能显著地促进消费者对口碑离散信息进行客观且理性的加工,从而更倾向于将网络口碑离散归因为已有评论者原因而非产品原因上,做出有关网络口碑离散的积极归因选择。因此,企业可以调整自身的口碑呈现方式来削弱口碑高离散带来的负面影响。同时,并非越复杂或越繁琐的口碑分布呈现方式越能达到促进有关口碑离散积极归因的作用,营销者在应用这一操作策略时,应谨慎挑选合适的口碑分布呈现方式。

3.3 研究局限及未来研究方向

(1)网络口碑离散对消费者购买决策影响的显著性问题。本文建立在一个关键的前提基础上,即网络口碑离散对消费者购买意愿存在显著影响,原因是本文研究出发点是对已有网络口碑离散负面影响的削弱机制进行补充,因此并未针对网络口碑离散对消费者购买决策的显著性问题进行讨论。因此在实验设计中,除了口碑信息的参考,被试可获得的额外参考信息较少(除了必要的控制变量讨论),从而保证概念模型的内部效度。与之相反,现实生活中,消费者的购买决策多是基于网购平台上丰富的信息来源,这种情况下,消费者可能缺乏将网络口碑离散作为购买决策参考依据的动机。因此,研究结论的显著程度,以及使得研究结论的显著性成立的方法都是可能的关注点。(2)产品类型在网络口碑离散问题中的讨论。尽管本文仅将产品类型作为控制变量引入实验设计中,但未来研究中可对产品类型做更为深入的探究,如已有网络口碑离散归因选择模型认为,在不同的产品类别下(实用品相对享乐品),消费者的品位偏好存在显著差异,这可能对网络口碑离散的归因选择造成重要影响[3]。即在讨论产品类型对消费者网络口碑离散归因选择的影响时,产品类型和消费者品位偏好的交互情况可能需要被考虑到:消费者有着实用购买动机但有着独特的品味标准;消费者有着实用购买动机同时有着与大众品味趋同的需求;消费者有着享乐购买动机但有着与大众品味趋同的需求;消费者有着享乐购买动机同时有着独特的品味标准。(3)实验样本选择有待未来进行补充。本文在实验设计中为了保证研究结论的内部效度,因而采用了较为同质的大学生样本,未来可补充其他样本群体的讨论。