1976-2017年西南地区夏季不同等级降水时空变化特征

薛雨婷,李谢辉,王磊,徐冰

成都信息工程大学 大气科学学院/高原大气与环境四川省重点实验室,成都 610225

在全球气候持续增温和变暖的趋势下,极端降水事件的强度和发生频率也在不断增加,不少学者对此进行了研究.如有分析表明[1-3],在过去的50多年间,北半球中高纬度很多地区的极端降水事件都趋于增多;北美洲和中美洲的极端降水事件多发;欧洲南部及地中海地区的中等强度降水减少,强降水增多;东亚地区极端降水的强度和频率也呈明显上升趋势等.国外学者中,Myhre等[4]利用16个耦合气候模式的降水数据,通过极限指数的计算,发现在全球变暖条件下,极端降水频率随着事件频度的增加而大幅度增加;Norris等[5]根据20世纪末降水的概率分布和21世纪末社区地球系统模型大集合的预测值估算水汽收支,分析动力学和热力学因素在变暖的气候中对极端降水的影响,发现了其复杂的动态趋势变化以及亚热带降水增加的现象.在过去的半个世纪中,中国一直是世界上气候变暖最快的地区之一.气温和降水作为两个主要的气象要素,它们的异常变化总是与干旱、洪水和冷暖平流的频繁发生有关,这些都会对社会环境和自然环境产生重要而直接的影响.Sun等[6]在研究中国变暖环境中冬季降水和极端降水的年际变化中,着重分析我国气温和降水的耦合关系,发现过去50 年里我国冬季降水和极端降水在10年时间尺度上表现出与温度一致的增加;有不少学者直接研究了降水对温度的敏感性,如Zhao等[7]比较了不同时期中国南方和华北地区持续降雨的起始和结束时间,发现与相对寒冷的20世纪六七十年代相比,在中国相对较温暖的1980-1990年,南方持续性降水开始时间较早而结束稍晚,北方则相反.这些研究表明降水对气候变暖产生了的影响.

西南地区地貌类型多样、地质构造复杂,是一个典型的气候多变区,在全球气候异常变化的背景下,西南地区的降水特征也具有显著的变化.近年来,国内学者围绕西南涡活动[8]、El Nio事件[9]、西北太平洋副高变化与西南降水[10]等展开了部分研究.西南地区夏季降水丰沛,占全年降水量比重大,降水年际变率大,每年5月至10月是西南地区暴雨多发季节,其中尤以夏季(6月至8月)的暴雨发生频次最多,强度最大,易造成洪涝灾害;特别是近年来夏季旱涝强度和频率都有加剧趋势,对区域防洪减灾造成巨大威胁.针对西南地区的夏季降水,熊光洁等[11]、刘燕等[12]、李永华等[13]利用经验正交分解(EOF)或旋转经验正交分解(REOF),对西南除西藏自治区以外地区长期的时空演变趋势进行了研究,结果表明全区域一致型是最主要的分布型,西南地区东部夏季降水呈增加趋势.基于以上研究,本文利用1976-2017年西南5个省市区116个站点的逐日降水资料,通过对不同等级(小雨、中雨、大雨、暴雨)夏季降水量和降水日数的时空分布特征进行整体和单个省市区较全面的时空分析和突变检验,探讨全球变暖背景下西南地区夏季各级降水量和降水日数的时空分布特征和变化趋势,从而为相应的防灾减灾和生态环境建设提供参考.

1 研究区概况

本文研究区主要包括西藏、四川、云南、贵州、重庆5个省市区,地理范围在21°08′N-36°53′N、78°25′E-110°11′E之间,面积约250万km2,占全国土地面积的26%.全区地形复杂多样,以山地地形为主,同时还有青藏高原、云贵高原和四川盆地等地形;区域内有数条南北走向的山川相间排列,南部表现为高原低纬度天气气候特点,北部受高原西风带天气系统控制表现为高原中纬度天气气候特点.由于冬季风和夏季风在西南地区南北进退,使西南地区成为明显的季风气候区,加之大气环流的动力和热力作用,导致西南地区气候复杂多变,灾害性天气频繁发生;又因为夏季受青藏高原的地形和热力作用,西南地区低空以西南风为主,不断输送低纬海洋的水汽,使西南地区的夏季降水量在4个季节中最多.

2 资料与方法

2.1 数据资料

本文数据主要来自中国气象数据网(http://data.cma.cn/)地面气候资料日志数据集.为保证各气象站点数据的连续性和完整性,筛选出1976-2017年夏季(6月至8月)时间序列西南地区116个站点,主要包括西藏25个站点、四川38个站点、云南29个站点、贵州18个站点和重庆6个站点.各站点的空间分布和地理位置见图1所示.

底图来源于国家自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统.审图号:GS(2019)1786号.图1 西南地区116个气象站点空间分布和地理位置

2.2 主要研究方法

2.2.1 降水强度等级划分

本文依据中国气象局的标准,将日降水量(24小时)0.1~9.9 mm划分为小雨,日降水量10~24.9 mm为中雨,日降水量25~50 mm为大雨,日降水量≥50 mm为暴雨.以此对降水强度进行等级划分.

2.2.2 Mann-Kendall突变检验(M-K突变检验)

采用用于分析气候和水文序列要素随时间序列变化趋势的非参数统计M-K检验方法对西南地区夏季不同等级降水量进行气候突变分析,其计算原理如下:

设x1,x2,…,xn为时间序列变量,n为时间变量的长度,Sk为第i个样本xi>xj(1≤j≤i)的累计数,定义统计量[14]:

(1)

(2)

在时间序列随机独立的假定下,Sk的均值E(Sk)和方差Var(Sk)分别为:

(3)

将Sk标准化:

(4)

通过式(4)得到UF正序列曲线,将同样的方法应用到反序列中,得到UB反序列曲线,即UBk=-UFk.给定显著性水平α=0.05,查正态分布表得到Uα=±1.96.当UFk>Uα时表明序列存在明显的趋势变化,超过临界线的范围确定为出现突变的时间区域;当UF与UB在临界线之间出现交点,则交点对应的时刻便是突变开始的时间.

2.2.3 滑动T检验

(5)

其中:

(6)

给定显著水平α,查t分布表得到tα,若|ti|>tα则认为在基准点时刻发生了突变.

2.2.4 经验正交函数分解(EOF)

EOF可通过气象要素场序列本身的特征来确定典型场,能较好地反映场的基本结构特征,是研究气候场的常用方法.它可以在有限区域内对不规则分布的站点进行分解,具有收敛速度快,可将大量资料的信息浓缩集中到前几个特征向量上,最大限度地表征气候变量场整个区域变率结构的特点[16].本文利用EOF来分析西南地区夏季各级降水量的空间分布特征,并采用North等[17]提出的计算特征值误差范围来进行显著性检验,其具体计算过程可参阅文献[16],这里不再赘述.

3 结果与分析

3.1 时间变化特征

3.1.1 不同等级多年平均降水量和平均降水日数

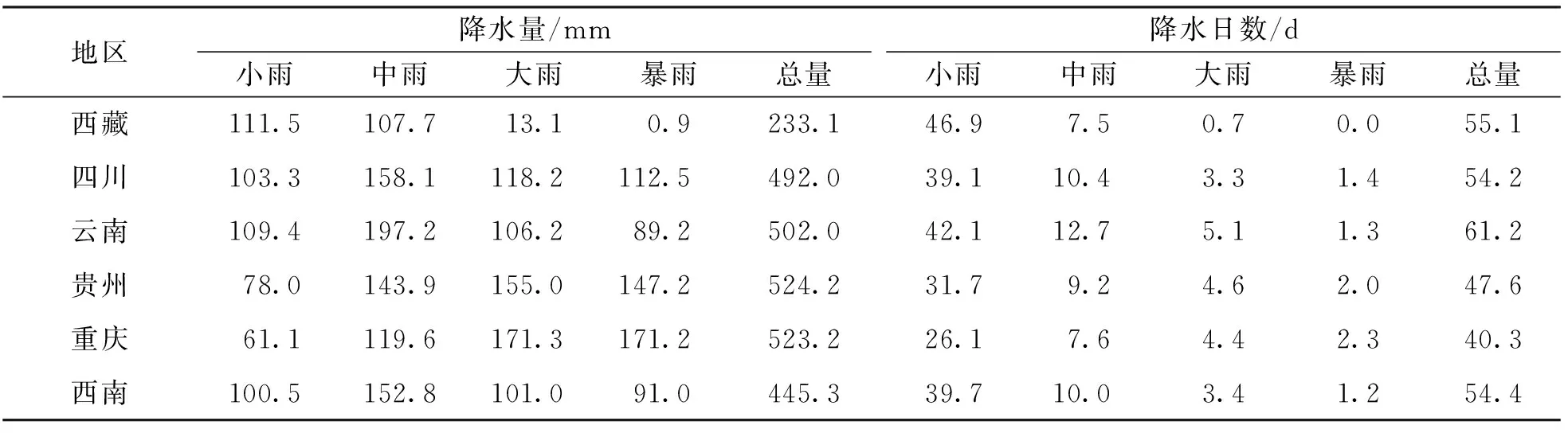

表1为1976-2017年对116个站点计算的西南地区整体和5个省市区夏季(6月至8月)不同等级降水的平均降水量和降水日数,其中西藏的暴雨等级降水日数0.0表示暴雨很少,相对于其他数据的量级可忽略不计.

表1 西南地区1976-2017年夏季不同等级降水的平均降水量和降水日数

由表1可知,整个西南地区夏季42年的平均降水量为445.3 mm,以中雨为最多,占夏季平均降水量的34.3%,其余各级降水量相当.西藏夏季多年平均降水量为233 mm,大雨和暴雨少,以小雨和中雨为主,分别占夏季总降水量的46%和44.5%,且西藏小雨降水量是各地区中最多的;四川和云南夏季多年平均降水情况相似,以中雨为最多,其余各量级相当,夏季总降水量平均分别为492 mm和502 mm,且云南省中雨降水量是各地区中最多的;贵州夏季多年平均降水量为524 mm,以小雨为最少,占总降水量的15%,其余各级降水量分布均匀;重庆夏季多年平均降水量为523 mm,以大雨和暴雨为主,且重庆的大雨和暴雨降水量也是各地区最多的.西南各地区降水日数分布一致,均为从小雨到暴雨逐渐减少.

3.1.2 不同等级降水量和降水日数的年际变化分析

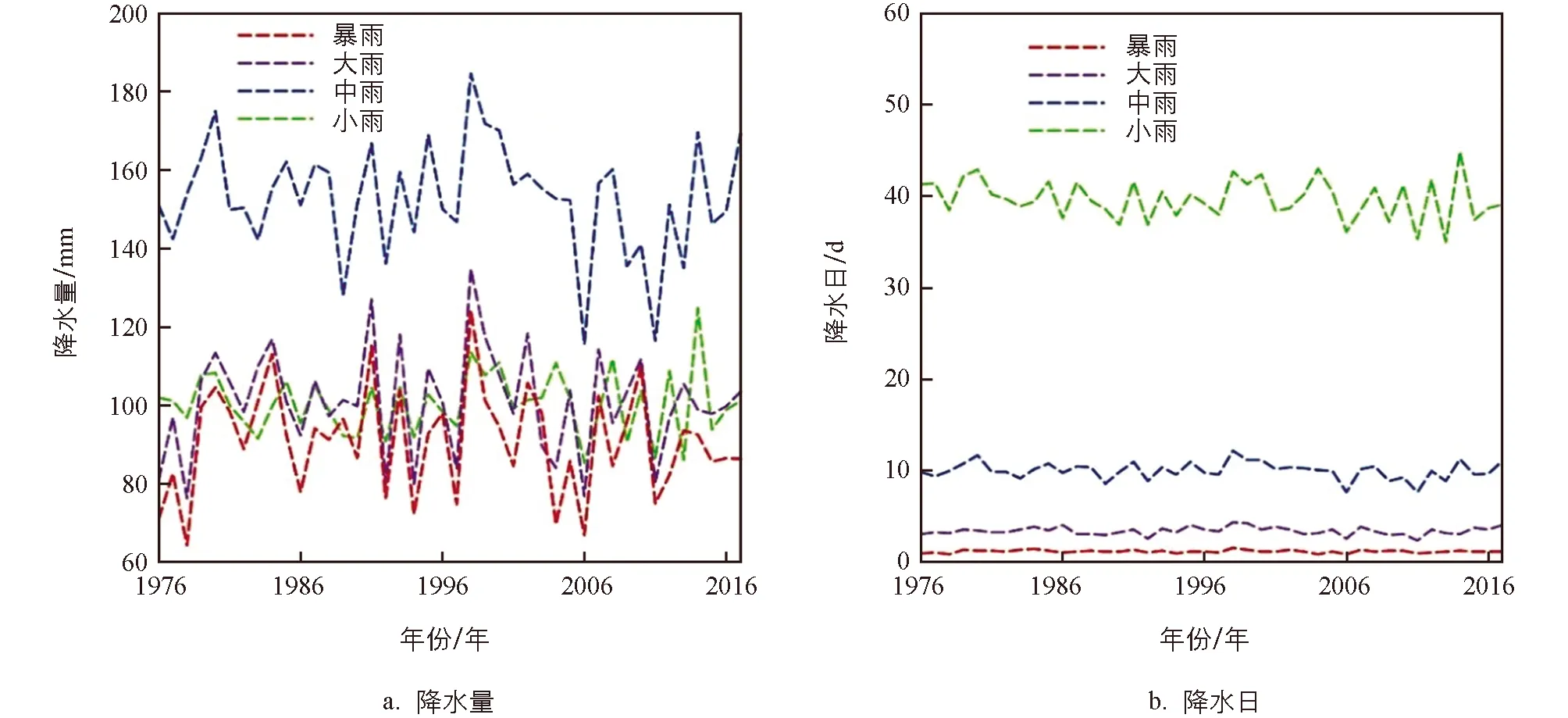

图2为1976-2017年西南地区整体夏季不同等级降水量和降水日数的年际变化.

图2 西南地区1976-2017年夏季不同等级降水量(a)和降水日数(b)的年际变化

由图2可知,西南地区整体中雨最多(图2a),其余各级降水量相当,小雨降水日数波动变化明显(图2b),而其余各级降水日数变化比较稳定,降水量与降水日数的变化趋势一致,1998年达到最大值,在2006年达到最小值.

3.1.3 不同等级降水量的气候突变检验

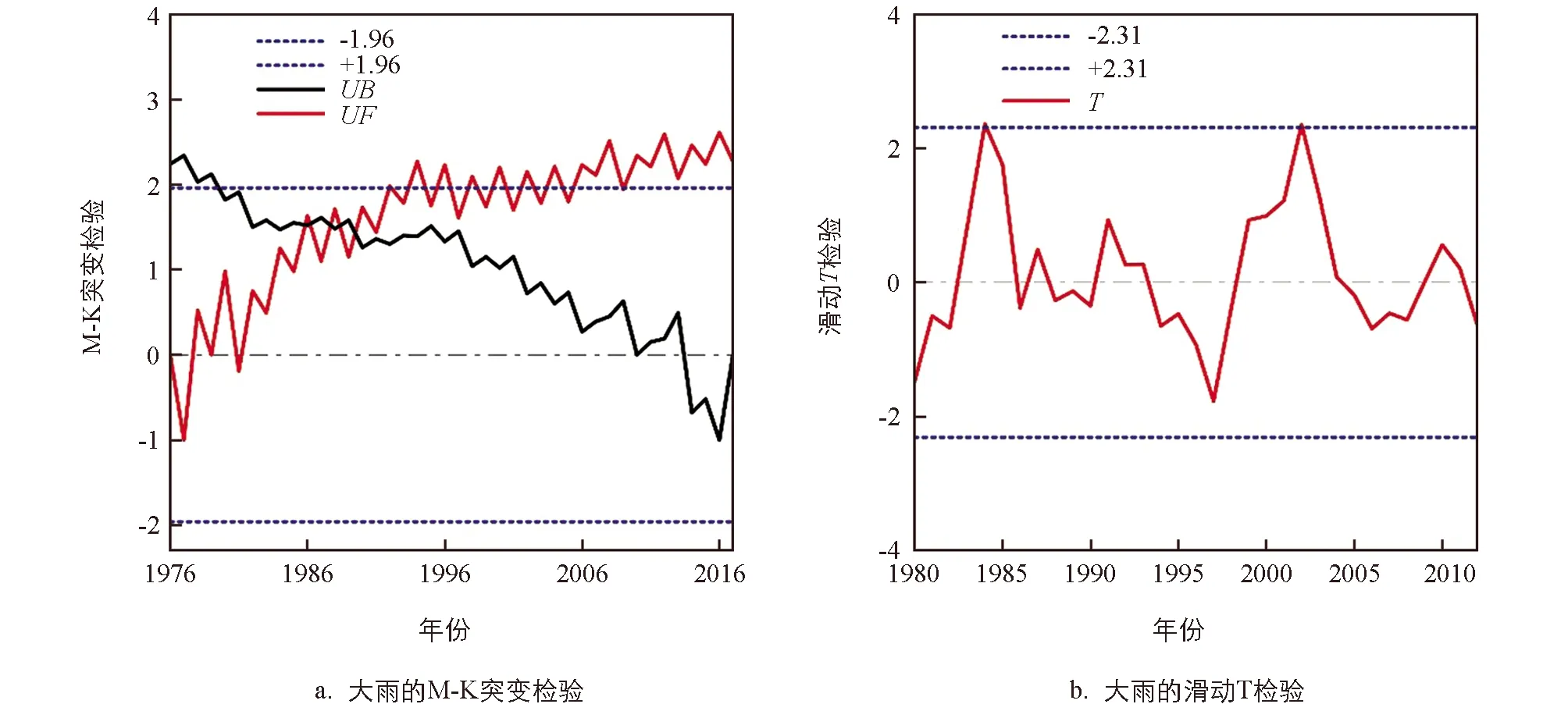

气候突变表现为气候在时空上统计特性的急剧变化,可以通过突变点来体现.依据科学性和准确性原则,本文主要选用M-K突变检验和滑动T检验2种检验方法,希望通过交互检验和印证,排除单一方法判断的虚假突变点,增强突变分析结果的可信度.表2为1976-2017年夏季各级降水量M-K突变检验和滑动T检验结果,图3为检验出具有突变点大雨的M-K突变检验和滑动T检验的结果图.

表2 西南地区1976-2017年夏季各级降水量的M-K突变检验和滑动T检验结果

分析可知,各级降水量的M-K突变检验值的整体变化趋势相似,即在1980年前后,UF>0,降水量呈现逐年上升的趋势;在1980-2005年间UF和UB曲线存在多个交点,且交点均位于两显著性水平线之间.各级降水量的滑动T检验值的整体变化趋势也是相似的,主要体现在1997和2001年附近检验值分别有明显的最小值和最大值.

图3 西南地区1976-2017年夏季大雨的M-K突变(a)和滑动T检验(b)

由图3可知,大雨的M-K突变结果(图3a)在1978年后UF>0,为上升趋势,1984-1990年UF和UB在临界线范围内有交点,1992年后UF曲线超过显著性水平线范围,为突变出现的时间区域;相应的滑动T检验结果(图3b)在1984年和2002年分别达到2.36和2.35,超过显著性检验线范围,综合可知,大雨降水量在1984年发生了突变.

3.2 空间分布特征

3.2.1 西南地区各级降水量和降水日数的空间分布特征

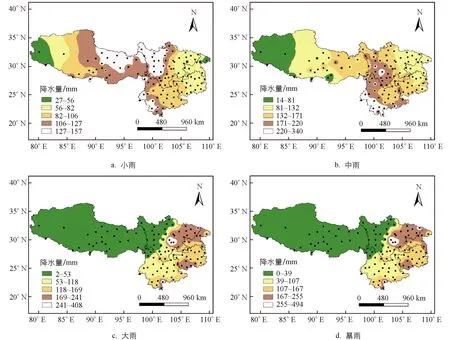

利用ArcGIS软件,对西南地区1976-2017年116个站点进行反距离权重插值可以得到夏季不同等级多年平均降水量和降水日数的空间分布图.由于西南地区各级降水量和降水日数的空间分布特点相似,限于篇幅,这里只列出了不同等级降水量的空间分布(图4),但在分析时对两者都进行了阐述.

由图4可知,小雨和中雨的降水量分布特征为中部高两边低,且东部比西部略高,而大雨和暴雨的降水量分布特征整体呈东高西低的;小雨的降水日数分布为中部高两边低且西部比东部高,中雨、大雨、暴雨的降水日数空间分布与降水量相似.

西藏各级降水量和降水日数的分布特征为自西向东递增.狮泉河和普兰所在的西藏西部地区为高原亚寒带气候,平均气温低,降水量和降水日数少,极端天气现象明显,大雨降水少,无暴雨降水,且西藏中部及西部大部分站点暴雨降水量为0 mm、暴雨降水日数为0 d的站点有19个之多;西藏东部或东南部转为温带或亚热带气候,温暖湿润,各级降水量和降水日数逐渐增多;西藏东南部是整个西南地区小雨降水日数分布的高值区,错那站点所在地区的小雨降水日数达到了整个西南地区的最大值,为72.5 d.

四川的降水量和降水日数分布特征主要为小雨和中雨自西向东递减,大雨和暴雨自西北向东南先增加后减少.川西的九龙等地区是攀西平原和青藏高原的过渡地带,地势复杂,小雨和中雨的降水量和降水日数较多;雅安、峨眉山和乐山3个站点所在的四川中部地区为大雨和暴雨降水量的大值区;四川中部的雅安地区气候类型以湿润的亚热带季风性气候为主,日照少,湿度大,降水量极大,有“天漏”之称,是整个西南地区夏季大雨和暴雨降水量最大的站点,降水量分别达到410 mm和499.5 mm,且暴雨降水日数也是最大,达到了5.6 d.

云南的降水量和降水日数分布特征主要为小雨和中雨自西向东递减,大雨和暴雨除南部小部分地区外分布均匀,无明显分级;南部的部分地区为热带气候,大部分以亚热带季风气候为主,故云南大雨及暴雨的降水量和降水日数最大值区域均出现在江城所在的南部地区,降水量分别为340.4 mm和339 mm,降水日数分别为11.5 d和4.6 d;云南大部分地区的降水量和降水日数分布比较均匀,区域性差异不明显.

贵州的降水量和降水日数分布主要表现为小雨和中雨自西向东递减,大雨和暴雨自南向北递减.贵州地势西高东低,境内有高原,但多是丘陵和山地地形,以亚热带季风气候为主,温暖湿润,各级降水量和降水日数的大值区均出现在西部或西南部地区,表现为不太明显的西高东低的特点.南部站点盘县所在地区中雨降水日数比较大,达到13 d.

重庆的小雨及中雨的降水量和降水日数分布比较均匀,无明显分级,且数值较小;而大雨及暴雨的降水量和降水日数分布则自南向北增加.重庆多丘陵、山地,以湿润的亚热带季风气候为主,雨量充沛,夏季降水以大雨和暴雨为主,大雨和暴雨的降水日数分别在4~4.9 d和2~2.5 d之间.

底图来源于国家自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统.审图号:GS(2019)1786号.图4 西南地区夏季不同等级多年平均降水量空间分布

3.2.2 西南地区总降水量的EOF分析

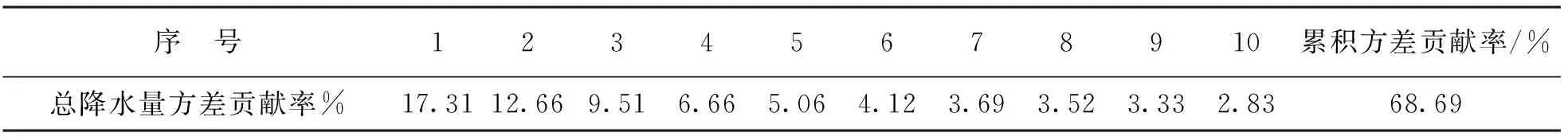

为进一步分析西南地区总降水量和各级降水量的空间特征,采用EOF方法,选取只通过了North检验并且方差贡献率较大的西南地区夏季总降水量进行分析.表3为总降水量前10个模态的方差贡献率.由表3可知,总降水量前10个载荷量的累计方差贡献为68.69%,并且前3个特征向量均通过了显著性检验,其分布性能较好的表征该变量场的空间结构特征,故选取总降水量的前3个模态作为主要的空间特征向量场进行具体的分析和阐述(图5).

表3 总降水量前10个模态的方差贡献率

由图5总降水量的第一特征向量场(EOF1)可以看出,四川北部至中部为明显的正值区,贵州为负值区,表明近42年西南地区东部夏季总降水量大致为南北变化相反的空间变化特征;第二特征向量场(EOF2)中,四川北部的正值区东移到四川东部及重庆的大部分地区,负值区则变为包含贵州和云南在内的大范围地区,呈西南地区东部夏季总降水量南北相反的空间变化特征;由第三特征向量场(EOF3)可知,由四川中部的雅安、乐山等站点到云南北部所在区域为明显的小范围正值区,而四川东部、重庆和贵州则为明显的大范围负值区,说明西南地区东部的夏季降水量主要呈东西相反的空间变化特征.

底图来源于国家自然资源部地图技术审查中心标准地图服务系统.审图号:GS(2019)1786号.图5 西南地区夏季总降水量EOF分析中的前3个特征向量场

4 结论与讨论

1) 西南地区夏季降水量最多,不同等级平均降水量中以中雨降水量最多,其余各级降水量相当;降水日数以小雨日数最多,且量级越大,降水日数越少.在年际变化中,降水量和降水日数整体一致,总降水量呈波动增加的趋势,小雨和中雨的增加趋势不显著,大雨和暴雨自21世纪初以来有显著的上升趋势.受厄尔尼诺和热带强风暴的影响,近42年来西南地区的总降水量在1998在和2006年分别达到最大值和最小值.又由M-K突变和滑动T检验可知,小雨、中雨和暴雨的降水量年际变化无突变发生,而大雨的降水量在1984年有突变发生.

2) 西南地区各级降水量和降水日数的空间分布特征相似,小雨和中雨的降水量分布为中部高两边低,且东部比西部略高,而大雨和暴雨的降水量分布整体呈东高西低的特征.

3) 根据降水量的标准化距平场,西南地区夏季总降水量主要表现为EOF1和EOF2南北相反,EOF3呈东西相反的特征,其中西藏大部分地区及川西地区的年际变化表现为缓慢增长型,川东地区及重庆部分地区为明显增加型,云南东部地区及贵州大部分地区表现为缓慢减少型.

本文研究表明,西南地区夏季降水的变化趋势具有明显的区域性,表现出东西向和南北向的梯度变化.西南地区夏季总降水量变化主要表现为西藏、四川、重庆降水量增加,云南、贵州趋势相对平缓,其中川西、川东和渝北增加明显.究其原因认为这种区域性差异是地形和环流等多种因素共同作用的结果.其中,青藏高原对流层中的动力和热力作用对西南地区上空的大气环流有重要影响,而高原地形作用使西风气流分支形成了北脊南槽的形势,夏季为热源,形成了热低压.由于西南地区面积广阔,地形多变,不同地区夏季受副热带高压位置、西南季风强度和海温变化的影响亦有差异.另外,随着城市化进程的不断加快,由人类活动引起的下垫面类型改变也成为近年来夏季降水变化的一个重要影响因素.

总体来说,本文对西南地区近42年夏季各级降水量时空分布特征研究还不够深入,在空间分布上,EOF的方法虽然能对有限区域内的不规则站点进行分解,但是由于研究区范围较大且西南各省市区的地形差异明显,用于空间变化特征分析的综合因素较少,EOF分离出的空间结构还不能很好地反映不同地理区域的地形特征,存在局限性,后续可以考虑采用其他更好的空间结构分离方法,通过对比研究对西南地区的空间分布做更进一步的分析.此外,近年来极端天气气候事件频发,未来还可以增加对西南地区夏季极端降水事件发生强度和频率的分析,以及更深入的机理研究.

--западе Китая