凯瑟琳·霍尔:战地天使永留中国

马国庆

对于今天的中国人,白求恩的名字家喻户晓,而对新西兰友人凯瑟琳·霍尔(中文名字何明清)却少有人知。实际上她1922年就来到中国,比白求恩整整早了16年。“七七事变”时,她是最早冒着炮火,奔向卢沟桥战场的护士,并在那里和后来的冀中军区司令员吕正操相识。抗战期间,白求恩在敌后战场救死扶伤,建立战地医院和医护学校。但很少有人知道,正是凯瑟琳冒着巨大风险,一次次为白求恩购买药品和手术器械,并把一批批经她动员的医生护士从北京带进太行山,帮助白求恩成就了在中国的辉煌事业。

2021年是她诞生125周年,把她的事迹介绍给今天的中国人民,是对她最好的纪念。

凯瑟琳的父母都出生于早期的英国移民家庭。其父托马斯·霍尔先后在新西兰和英国学习法律。1884年就任奥克兰首席审查官,在当地内皮尔港的繁华地带拥有一栋大别墅。凱瑟琳生于1896年10月4日,她上有一个姐姐三个哥哥,下有一个弟弟一个妹妹。凯瑟琳先后在奥克兰家政学校和市公立医院、圣海伦医院接受教育培训,成为一名优秀护士。

凯瑟琳一家宗教意识很强。孩子们从小就受到传教士们富有激情的教诲。其中在中国传教的麦克道尔在回新西兰讲教时,非常认可凯瑟琳。

1922年初,26岁的凯瑟琳吻别父母,告别舒适生活,来到中国。她先住在北平圣公会女布道团住所,开始融入中国社会。她在家信中写道:“我们要先学一年中国的语言和历史,了解中国的生活方式。还要了解中国人的性格和文化背景。”

一年后,凯瑟琳来到北京协和医院。她不但承担护理工作,还在附属护士学校担任教学工作。在该院工作期间,她和布道团成员还深入到山西、河北山区,为穷苦百姓治病。当时中国社会极大的贫富差别,乡下村民对伤病的无助,深深刺痛了她那颗柔软的心。

后来,凯瑟琳先后被派到山西大同莫斯医院担任该院护士学校校长,冀南河间圣公会医院和冀中安国博爱医院担任护士长工作。1933年,她先后在河北曲阳县、唐县乡间巡诊,所见所闻,进一步坚定了她服务中国穷苦百姓的信念。

凯瑟琳在贫困山区巡诊中表现出的工作能力和献身精神,特别是救助贫苦农民的主动性,受到北平布道团诺里斯主教和麦克道尔牧师的赞赏与钦佩。此后,为了提高自己的医疗技术,凯瑟琳利用回国休假,专门到奥克兰圣海伦妇产医院和一家公立医院接受培训,她知道开办乡村医院,需要多学科的知识和技术。

1935年5月,凯瑟琳再次走进太行山,她在曲阳县宋家庄建成总诊所,又在唐县牛眼沟村建起一所教堂兼做乡村医院。

她做的第一项工作是全力救治穷苦的患者。一位传教士在写给北平圣公会的报告这样描述她:“凯瑟琳和她的助手5个月出诊400次,看病3000多人次”。她做的第二项工作是改变乡民不讲卫生的习惯。她在村里修建澡堂、厕所。为鼓励乡民刷牙,她送给大家牙粉。为教育妇女搞好家庭卫生,来听课的人都可以免费喝上一碗粥。为鼓励村民保持良好卫生环境,她用御寒衣被奖励最清洁家庭。她还是最早在中国宣传计划生育的人。她做的第三项工作,是改善乡民的生产就业。她用自己的薪水,送村里人去定县晏阳初贫民学校学习纺织技术。她去燕京大学实验农场,买回优质的苹果树苗送给村民。她的薪水更多的用来买药,分给重病的穷人。她做的第四项工作是赈济灾民。早在1936年初,她就去北平华洋义赈会申请到4.2万元拨款,建起了宋家庄诊所,每天的门诊都在百人以上。

1937年“七七事变”,抗日战争全面爆发。凯瑟琳随北京协和等几家医院的救护队赶赴卢沟桥。她毫不犹豫地将伤兵送往安国博爱医院。随着日军南下,一些医生和护士离开医院,而凯瑟琳却坚定地留了下来,继续在宋家庄、牛眼沟村和安国博爱医院为抗战军民服务。

1938年日军扫荡曲阳、阜平,百姓流离失所,她再次申领到4万余元赈济灾民。她的乡村医院,也得到曲阳县边区政府的支持,当日军占领县城后,曲阳县政府就设在宋家庄。

1939年初,英国青年乔治·何克想以美国合众社记者身份进入晋察冀采访。在我地下党安排下,他乘车来到定县,不幸感染伤寒。凯瑟琳正巧也在这家小旅店,她为何克注射了药物,并把他拉到宋家庄诊所,经过一个多月的治疗,何克奇迹般地康复。聂荣臻闻讯,派人送来邀请函,欢迎何克做广泛的采访。后来他不但受到朱德、聂荣臻的友好会见,还被安排采访白求恩医疗队和八路军指战员。不久,何克在美国出版了《我看到了新中国》一书,深入报道了八路军在敌后战场的表现,引起了世界舆论关注。

聂荣臻司令员对凯瑟琳格外尊重。告诉她:“你信上帝,我们共产党也信上帝。不过你们信的是耶稣,我们信的是劳苦大众,我们就是在为他们工作。”凯瑟琳看到八路军为保护老百姓与日军浴血奋战,开始钦佩这支人民军队。她在日记中写道:“共产党人广阔的胸怀像大海,只有他们才能使中国改变面貌。因为他们有严明的纪律,能给人们带来积极、热情和提高生活水平的希望。他们中间有不少人真是好,好得你不能不帮助他们。”

应聂将军请求,凯瑟琳冒着巨大风险,帮助八路军购置了急需的收发报机、内燃发电机、电池、机油、汽油、电线和医药用品。同时,她还在宣武门教堂、王府井大街和燕京大学建立了秘密联络站,通过反复动员,她把晋察冀军区急需的专业技术人员带入太行山。郭庆兰原是北京协和医院的护士,在她动员下参加了八路军,后来嫁给印度医生柯棣华。郭在回忆录中写道:“凯瑟琳计划得很周密,我和她登上了只允许日军和外国人乘坐的二等车厢。车厢坐满了日本兵,个个枪不离身,我们周围全是日本兵。第二天到定县后,两辆大车迎接我们。车上装了一些木箱和竹箱,上面是药品和医疗器材,但箱子下面却藏着无线电设备和军用物资。面对日军严格盘查,凯瑟琳格外镇定。她掏出护照给他们看,介绍我说是她的助手。”其实,作为一个女性,凯瑟琳一次次通过日军哨卡时怎会不紧张呢?她写道:“每次从日本人的刺刀前经过,都仿佛是经过炼狱一般。”

凯瑟琳对日军暴行深恶痛绝,对中国的抗战冒险相助。每当日军大扫荡时,她就会在宋家庄诊所挂起英国国旗,掩护来不及转移的八路军伤员和妇女儿童。面对日军的盘查,她神情泰然,毫无畏惧。白求恩翻译董越千的妻子王兰珍与两个孩子住在北平,分别已经一年多了。当她得知董越千急盼与家人团聚时,马上说:“董,给你妻子写个便条,我有办法让你们团聚。”不久,她就把董越千的妻子和两个孩子,还有王兰珍的姐姐带了回来。凯瑟琳为解决八路军医务人员紧缺困难,动员安国博爱医院院长杜场曾等12人带着医药物资投奔后方医院,极大缓解了八路军缺医少药的困难。

凯瑟琳为八路军采购药品的事最终还是被日军发现。当她最后一次回到宋家庄时,看到的是她的诊所化为废墟。她马上返回北京,准备申请重建资金。但日本人已向英国提出抗議,要求把她立即驱逐出中国,并办下她的回国护照。彻夜未眠的凯瑟琳想好了,此时任何和她接触的人,都会遭到怀疑和连累,即使她回到太行山也不能再为八路军运送任何物资了。临行前,她给聂荣臻、白求恩写了信,尽管她知道,这些信可能根本到不了他们手中。凯瑟琳没有想到,几天后白求恩来到宋家庄,准备邀请她去医疗队,并给她送来自己署名的聘书。没有见到她的白求恩失望地离开宋家庄。临走时,他给凯瑟琳写了一封信,让李中玉捎给她。

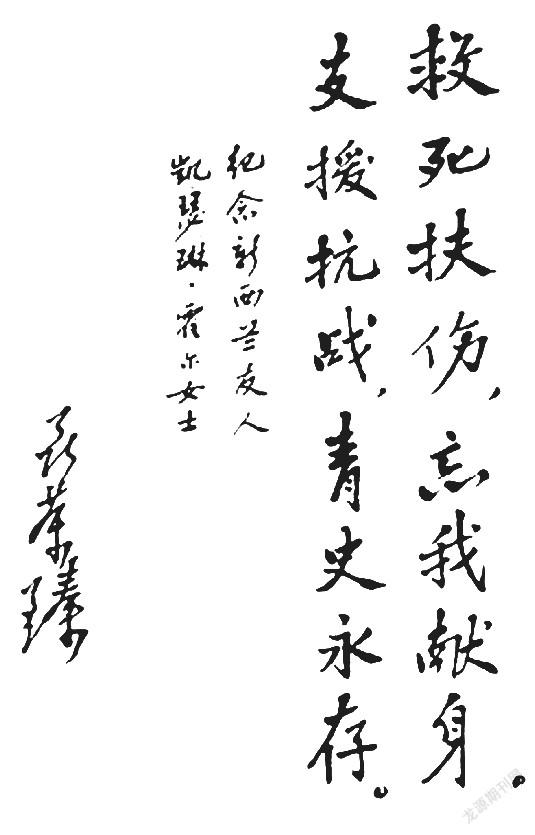

直到凯瑟琳的诊所被毁,她被日军驱逐后,白求恩才知道,凯瑟琳不但冒着生命危险帮助他,而且经常夜里带着聂荣臻将军送给她的爱犬,为八路军伤员和当地百姓巡诊。在聂将军心中,她是心怀正义,值得永远怀念的国际友人。1990年,当秘书告诉他,新西兰作家汤姆·牛纳姆请他为凯瑟琳·霍尔题词时,久病初愈的聂荣臻没有半点儿犹豫,挥毫写下“救死扶伤,忘我献身。支援抗战,青史永存。——纪念新西兰友人凯瑟琳·霍尔女士”的题词。

白求恩称她为“我们八路军中的战地天使”,两人在战火中结下了深厚情谊。今天的人们也许难以理解。但许多珍贵的史料告诉我们:凯瑟琳对白求恩在精神上有着深深的依恋和怀念,她忘不了白求恩期待的眼神,敬佩他的远见卓识和过人的胆量,她欣赏他的精湛医术和幽默谈吐。白求恩告诉她:“当你听着近在咫尺的枪炮声抢救伤员时,你才能亲身体会到战斗的奇异和崇高。”她有些崇拜地看着白求恩,告诉他:“找个时间,我把运输药品的经历也讲给你听。”这一次次愉快的交谈使她终生难忘。而白求恩同样对她怀有一种圣洁的情感。在他写给聂荣臻的遗书中,最后一句写道:“感谢凯瑟琳·霍尔对我的帮助。”

霍尔是个坚强的女性,很少流泪。从她的记述和有关史料中我们看到她为白求恩多次流泪。一次是她被日军驱逐至香港后,向宋庆龄汇报八路军缺医少药,并和白求恩失去联系时,她默默地流下泪水。还有一次是她在贵阳听到白求恩去世消息时泪水夺眶而出,她写道:“就在我们离开贵阳之前,传来了白求恩大夫去世的噩耗,这对我不啻是当头一棒。我想到此时北方的人们会多么悲伤。我们到得太晚了,没能救活他。我要把这些药品尽快送到北方部队和游击队手中,正是为了这些人,白求恩大夫献出了宝贵生命。”第三次是20世纪50年代,她在一张不规则纸片上写下的一段回忆文字:“当《手术刀就是武器》这本书送到手里时,我声泪俱下,因为我担心我没能返回,他会感到失望。但这本书告诉我,他是知道我并非心甘情愿抛弃他的。直到现在,我还可以想起最后一次他目送我下山时的情景。他看上去很瘦,很疲惫,但仍然带着惯常的微笑同我再见,不想这竟是我最后一次见到他。”1954年,泰德·阿兰和塞德奈·戈登著《手术刀就是武器——白求恩传》中对白求恩与她的描写,来自董越千向《白求恩大夫》一书作者周而复的介绍,并得到她的认可。第四次流泪,则是1964年凯瑟琳最后一次访问中国时,为白求恩扫墓。在华北烈士陵园,她捧起白求恩墓园中的黑土,放到一方洁白的手帕里包好。她流着泪告诉白求恩:“这是我最后一次来看你,有了这包黑土,我会经常想起你的。”

新中国成立后,凯瑟琳曾于1958年,在中国福利基金会成立20周年前夕,应宋庆龄之邀写下《对艰苦斗争日子的回忆》一文,再次表达了她对“乡村中千百万贫穷百姓健康的关心”。1960年国庆节,她随新西兰昌德勒主教访问中国并作为贵宾登上天安门观礼台,受到周恩来、宋庆龄、聂荣臻的会见,并在节后重访石家庄、安国等地。1964年,亦即为白求恩扫墓这一次,凯瑟琳是以新中友协奥克兰分会执委的身份来中国访问。

1970年4月3日,凯瑟琳走完了人生最后的路程,享年74岁。她的葬礼在汉密尔顿圣公会大教堂举行,几乎所有熟悉她、仰慕她的新西兰人,从四面八方赶来与她告别。根据她生前遗嘱,1993年9月,凯瑟琳的骨灰由她的亲友专程护送到曲阳县,一部分葬于烈士陵园,一部分撒在莲花山上。其实,她的这个心愿,早在宋家庄设立诊所时就和乡亲们讲过。她,终于永远留在了中国。

(摘自《新民周刊》2021年第40期。作者为中国白求恩精神研究会名誉会长)