波斯文学影响下的纺织叙事图案研究

——以“蕾莉与马杰农”主题为例

杨 静

一、蕾莉与马杰农的故事与苏非思想

《蕾莉与马杰农》(Laylī and Majnūn,波斯语 لیلی و مجنون,或译为情痴)为12世纪波斯诗人尼扎米·甘扎维(Niẓāmī Ganjavī,1141~1209,出生于今阿塞拜疆占贾,或译为甘芝)的长篇叙事诗《五卷诗》(Khamsa)中的第三部,约完成于1188年。故事内容类似于中国的梁山伯与祝英台、西方的罗密欧与朱丽叶。讲述了阿拉伯少年凯斯(Qays)在学堂求学时爱上了外族部落少女蕾莉(Laylī),少女的父亲拒绝了凯斯的提亲,深陷爱情中的凯斯举止开始变得癫狂起来,于是众人就将失智的凯斯称为马杰农。事实上,这个故事在7世纪的下半叶已经在阿拉伯世界流传,这个故事逐渐渗透到波斯的诗歌中,并成为苏非主义的经典。

苏非主义(Sufism)是7世纪伊斯兰教产生以来逐渐兴起的一支内化流派,该派信徒主张通过个人苦修,力求达到感知真主、与真主合一的境界。①11世纪是伊朗社会的转型期,自安萨里(Al Ghazali,1058~1111)将苏非思想纳入伊斯兰教的正统信仰后,它就成为伊朗高原上重要的主导思想之一,而且还涌现出几位以苏非思想为指导的诗人,如萨纳依(多称为 Sanai,1080~1140,出生于加兹尼)、阿塔尔(笔名Attar或Farid al-din,1145~1220,出生于尼沙布尔)、鲁米(Rūmī,1207~1273,苏非派长老,出生于巴尔赫)等。他们在文学作品中将苏非信徒与真主之间的关系表达由主仆转变为恋人,于是神爱便成为苏非思想中很重要的一个主题。神爱与苏非思想的结合具有重要意义,“它把真主与人的关系,由主仆关系改变为恋人关系……使‘人主合一’在心理距离上成为可能。”②蕾莉与马杰农的故事在伊斯兰世界广为流传,并有不同的诗人写过以此为题的诗歌。由于尼扎米将这个故事赋予了深刻的宗教内涵,于是尼扎米版本的《蕾莉与马杰农》就成为影响力较大的苏非作品,并影响了后来的一些文学作品。

蕾莉与马杰农之间纯粹的爱情故事被苏非大师们升华为一个高贵的灵魂为了寻求神的大爱,赴汤蹈火的心路历程。细密画、陶器、纺织品等成为传颂他们凄美爱情故事及苏非思想的重要艺术媒介。细密画上呈现的主题要比纺织品上的更加丰富,按照故事的发展顺序依次为:学堂共读、马杰农被带到天房(即克尔白)、部落之战、马杰农被牵到蕾莉帐前、马杰农流浪旷野、椰枣林相会、恋人双双昏厥和马杰农哭坟。③而纺织品上多以二者在旷野或枣林相聚为主题,被蕾莉父亲拒绝的马杰农抽离并放弃了原本物欲横流的物质生活,开始了苦修禁欲的修行。萨法维时期,织物图案与诗歌的结合成为一种新的艺术表达方式,以叙事性故事为题的织物在阿巴斯一世(Abbas I ,1587~1629在位)时期得以流行,且多为丝织品,此类织物在学界常被称为五卷诗丝绸(Khamsa Silk)或德尔维希丝绸(Dervish Silk)。德尔维希丝绸除了“蕾莉与马杰农”的主题外,还有“霍思陆与席琳”的主题。根据世界各大博物馆的收藏品看,此类织物的设计约有11种,尽管它们是伊朗萨法维时期人物丝绸类型中的一种,但由于留下的数量较多且流行时间具有局限性,因此具有一定的学术意义。

二、以“蕾莉与马杰农”为题材的织物分类与设计师吉亚斯

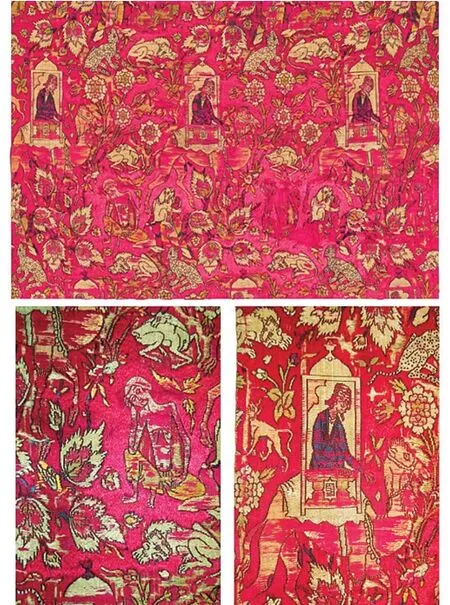

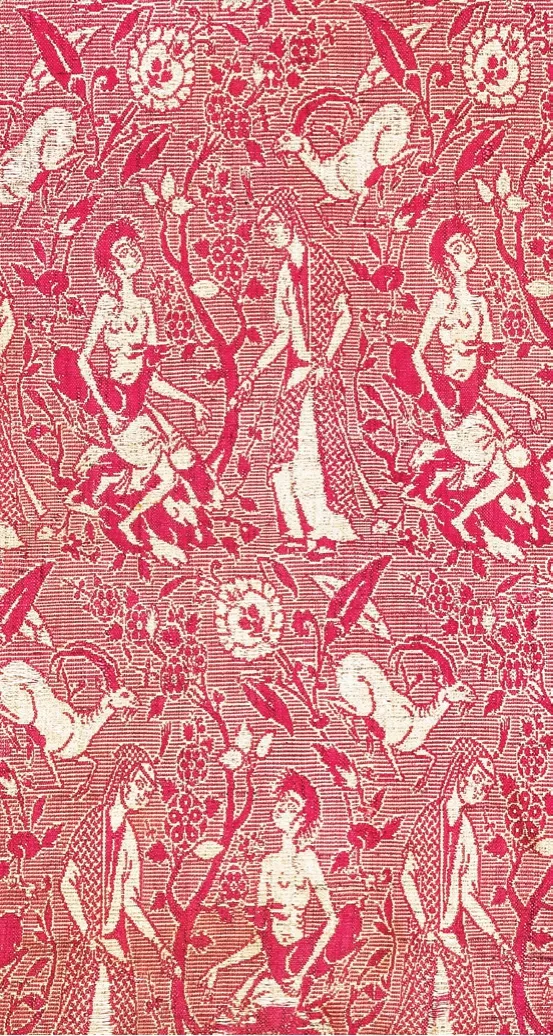

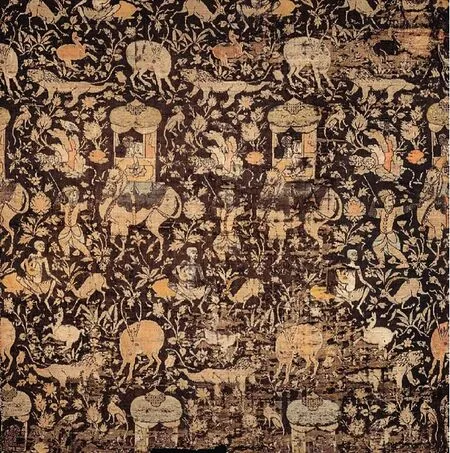

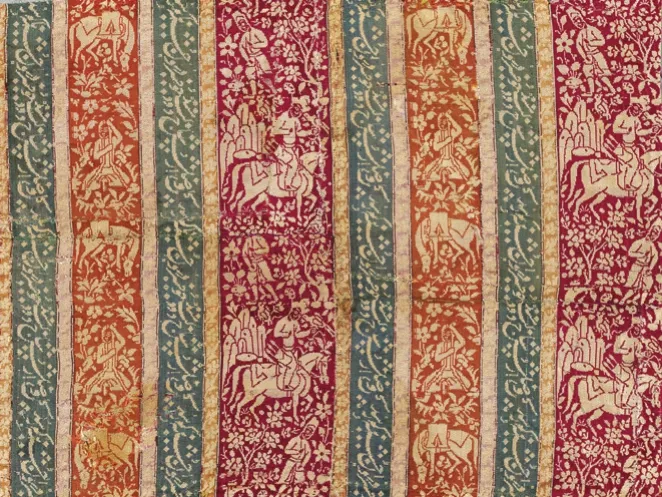

根据世界各大博物馆所收藏的图案资料,从纺织技术角度看,该类织物主要有织锦、天鹅绒与双层布。织锦上的主题多为“蕾莉旷野中拜访马杰农”,设计分为两种,且都有设计大师吉亚斯(Ghiyath)的签名;天鹅绒上的主题分别为“马杰农与野兽为伍”“旷野中的爱人相聚”;最后一种则是双层布,为不同爱情故事来源的人物复合场景。若从制作成本看的话,最昂贵的采用了金丝绒(Metalthread Velvets)技术,如艾尔米塔什博物馆藏的一件法衣(图1)。成本次之的是丝绒(Silk Velvets)技术,如美国达拉斯艺术博物馆中基尔伊斯兰艺术收藏(图2)中的一件;紧随其后的是织锦,如纽约库珀·休伊特史密森尼设计博物馆(1902-1-780)和美国乔治华盛顿大学纺织品博物馆(图3),上述两件均带有吉亚斯的签名。最后,成本最低的则是以红白双色呈现的双层布,如英国维多利亚与阿尔伯特博物馆(图4)中收藏的一件。

图1:金丝绒法衣,16世纪,萨法维,俄罗斯艾尔米塔什博物馆(ИР-2327)

图2:织锦片段,荒野中的蕾莉与马杰农,1550~1600,美国达拉斯艺术博物馆基尔伊斯兰艺术收藏(K.1.2014.1335),线描图来自Munroe Nazanin Hedayat,“Interwoven Lovers:Safavid Narrative Silks Depicting Characters from the Khamsa”,PhD. Dissertation,University of Bern(2017),p.144

图3:织锦片段,吉亚斯签名,1580~1625,萨法维,美国乔治华盛顿大学纺织品博物馆藏(3.312)

图4:双层布片段,1550~1600,萨法维,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆藏(916-1897)

如果从图案设计的层面对此类织物进行分析的话,可分为四种:

1、有吉亚斯签名的两个版本设计中,波士顿美术馆(图5)中的一件深色织锦上有蕾莉乘着由仆人牵引的马轿与马杰农在旷野中相见的场景,这与尼扎米的描述有出入。在尼扎米的文本中,二人的会面都在蕾莉的住处附近,而且马杰农是由一位老者(或老妇人)引领至此,没有仆人、轿子的相关记载。织锦上的蕾莉服装有着长长的袖子,牵马的仆人服装与羽饰头巾造型均与16世纪的细密画相仿,然而织物上并没有出现老者(或老妇人)的形象。鹿一般被认为是蕾莉的化身,它被马杰农抱在腿上,轿子上使用纳斯赫体写有“Amal-e Ghiyath”(意为吉亚斯的作品)。类似的织锦片段除了波士顿美术馆的这件外,还有两件同样的分别被藏于库珀·休伊特史密森尼设计博物馆和丹麦设计博物馆中。另外一件有吉亚斯签名的则被美国乔治华盛顿大学纺织品博物馆(即图3)收藏,这件织物以大红色为底色,图案呈金色,色彩对比鲜明。旷野中与野兽为伍的马杰农上身赤裸、头发蓬乱,消瘦的脸庞却有着梦幻般的笑容。蕾莉坐在骆驼背上的轿子中,身体倾斜,手臂伸出轿外,仿佛在召唤马杰农。轿子上的八角徽章中,吉亚斯使用了库法体签名。

图5:织锦片段,吉亚斯签名,16世纪晚期~17世纪,萨法维,美国波士顿美术馆藏(28.17)

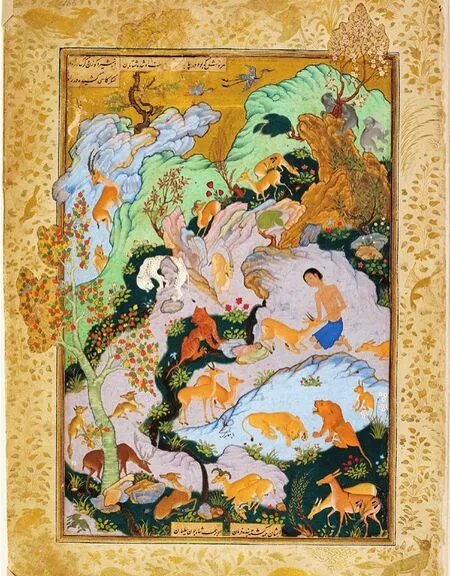

2、最接近于尼扎米描述的“马杰农终日在沙漠中游荡”场景的图案则是俄罗斯艾尔米塔什博物馆收藏的这件法衣,马杰农独自一人在沙漠中,腿上有一只鹿,不过法衣上并没有出现吉亚斯的签名。法衣上的场景在16世纪的《五卷诗》(图6)中同样有所表现,细密画由著名的大不里士画派画家阿卡·米拉克(Aga Mirak)绘制。

图6:沙漠中的马杰农,1543~1544,大不里士画派,阿卡·米拉克(Aga Mirak)绘,大英图书馆,尼扎米《五卷诗》(Or.2265, f.166)

3、颜色以红、白双色为主,采用了双层布的技术制作而成。此类设计简洁大方,画面中蕾莉与马杰农分立于树的两边,互相对望,马杰农坐在石头上,腿上有一只鹿,其它空隙处有大型的花卉。相同设计的织物片段还藏于美国库珀·休伊特史密森尼设计博物馆和美国乔治华盛顿大学纺织品博物馆中。

4、不同文学故事的复合人物图案,采用了分隔定向式的设计布局,这件织物上(图7)涉及了波斯文学中的三个爱情故事,霍思陆与西琳(Khusrau and Shīrīn)、蕾莉与马杰农,还有贾米《七宝座》(Haft Awrang)中的尤素福和佐列哈(Yusuf and Zulaikha)。通过对织物上人物的着装风格与17世纪伊斯法罕画派中人物形象进行对比,推测这件织物的时间为17世纪。④此外,霍思陆与尤素福厚重的头巾装扮也符合阿巴斯一世时的宫廷时尚风格。

图7:双层布片段,17世纪早期,萨法维,大英博物馆藏(1985,0506.1)

与蕾莉与马杰农主题有关的织物部分有亚兹德人吉亚斯(波斯语 عمل غیاث)的签名,目前流传至今且被学界认同为吉亚斯设计作品的织物约八件,以双层布和天鹅绒为主。吉亚斯是阿巴斯一世在位时最受欢迎的宫廷纺织品设计师(naqshband),人物设计方面具有很高的造诣,他的设计作品不仅得到了阿巴斯的喜欢,同时吉亚斯的声名与其设计作品在波斯之外的土地上也广为人知,土耳其奥斯曼和印度莫卧儿的君主对他的设计作品同样青睐有加。莫卧儿的宫廷史官阿布·法兹尔(Abul Fazl)所编的阿克巴治则(A’in-i Akbarī)中提到“阿巴斯送于阿克巴的300匹锦缎中,有50件是吉亚斯的作品。”⑤吉亚斯被阿巴斯认命为皇家纺织工坊(kārkhāna-i khaṣṣ /royal workshop)的负责人,因此他可以接触到萨法维皇家图书馆制作的各类手稿,因此吉亚斯的早期设计有可能受到了细密画的直接影响。已有很多学者认为宫廷画家的另一项工作内容是为织物设计新图案,即画家的职责并非单一的,但是作为织物设计师的吉亚斯是否亲自参与了五卷诗的手稿制作仍然未知。尽管无法区分画家与设计师之间的职责界限,画家的绘画与设计师的设计图案之间确实存在实实在在的联系。

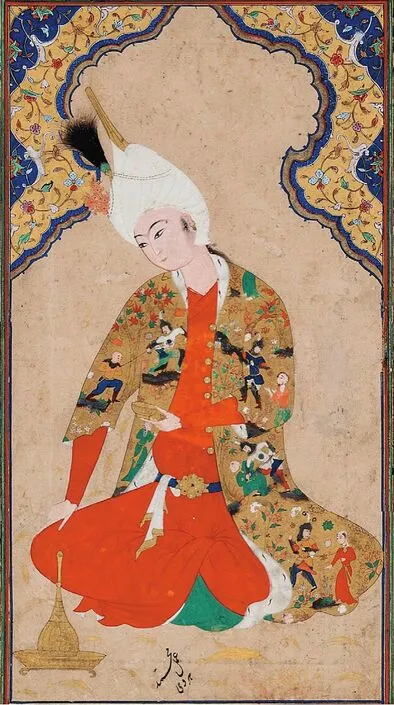

吉亚斯的信息最早由菲利斯·阿克曼(Phyllis Ackerman)于20世纪30年代通过两篇文章⑥引入学术界。波斯艺术研究的开拓者亚瑟·珀普(Arthur Pope)曾这样描述吉亚斯的织物设计:“蕾莉与马杰农的故事是波斯最具悲情的故事之一,这似乎也是这位大师对此主题青睐的原因。”⑦此外,吉亚斯对这个主题的偏爱也可能与其本人的苏非信仰和生活的转变有关,即从享乐主义向禁欲式、修行生活方式的转变。作为纺织品设计领域内的代表人物,吉亚斯在多层织物和天鹅绒织物方面均取得了技术创新。吉亚斯采用的双重面料甚至三重面料的技术方式,通过绿色、白色、红色的组合形式创造了一个新的设计骨骼,骨骼内不仅有精致的花卉、鸟和动物,还有年轻的王子形象(图8)。他是伊朗萨法维时期第一位打破了传统织物设计的设计师,他采用科学的方法将设计步骤记录下来,同时作为一位诗人他还将诗歌引入织物的设计中。⑧

图8:双层布片段,霍思陆与西琳,17世纪,萨法维,美国耶鲁大学艺术博物馆藏(1951.51.82)

以上织物制作技术的不同,暗示了生产车间的不固定,而且有着不同的生产目的与消费群,即上至皇室及巨贾显贵,下至中产阶级,同时也暗示了以上群体熟知或了解这个爱情故事以及背后所蕴含的苏非思想。考虑到尼扎米诗歌在当时的流行以及精英们的受教育机会,以上推测具有合理性,尽管有些富裕的中产阶级没有受教育的程度,鉴于当时的城市中咖啡屋的流行,而经常光顾的人不仅有苏非诗人、游吟诗人、谢赫与其它博学多识的人,还有那些中产阶级,所以对这个故事的了解不仅通过手抄本、诗歌等途径,还有一些公共场所。

萨法维时期具有叙事性人物的图案集中出现在相对特定的时间内,背后是什么样的动机?从吉亚斯的签名及生产时间成本、材料成本以及图案所体现的创新角度看,那些奢华的天鹅绒和使用贵金属线的贵重织物应由皇室直接监管或赞助的工场负责生产,它们最初的生产无疑是在萨法维的皇家工坊中制作的,且有指定的消费群,但不能保证吉亚斯去世后,他的签名是否被盗用,毕竟他的设计作品在当时风靡伊斯兰世界的上层社会。而那些图案相仿却没有吉亚斯签名的织物可能是皇家工坊中的粉本或纺织实物流传到了市场上,于是那些独立的设计师或规模较大的工坊私下仿制此类图案,即我们今天所谓的“仿品”。事实上,有皇家工坊负责人签名且使用了贵重金属线制作的织物对于更多的消费者来说是无力承担的,因此用材与技术的“投机取巧”就成为独立设计师和其它工坊的最优选择。这种折中的做法不仅行使了那个时代由图案传递重要信息的使命,而且相对扩大了消费群,即流入了富裕的阶层或欧洲市场。如果大胆推测的话生产这些“仿品”的设计师和工坊可能远不止一家,甚至一些织物和图案的粉本也可能来自其它伊斯兰国家,如印度莫卧儿。

三、“蕾莉与马杰农”图案来源的可能性分析

12~14世纪伊斯兰世界涌现出许多优秀的苏非作品,也出现了不同版本的仿尼扎米《五卷诗》的作品。如哈珠·克尔曼尼(Khwājū Kirmānī,1290~1352)的《霍马与胡玛雍》(Humay and Humayun)就模仿了尼扎米的《蕾莉与马杰农》。事实上,苏非文学的流行也激励了细密画的创作与发展。伊斯兰艺术中,细密画与其它艺术形式之间存在着图案共享的特点已是学术界的共识。尽管以“蕾莉与马杰农”为题的纺织品、细密画等与尼扎米的文学描述有直接的联系,但尼扎米的《蕾莉与马杰农》一卷中,二人两次相见的机会分别在蕾莉的帐篷前与枣林中⑨,没有提到旷野与沙漠。所以,单纯从尼扎米的文学叙述和对应的细密画难以解释这个主题的不同设计。此外,尼扎米版《五卷诗》创作于12世纪,其它仿尼扎米内容的诗人除了哈珠·克尔曼尼外,还有印度的阿米尔·霍斯陆(Amīr Khusrau Dehlavī,1253~1325 年)、贾米(Jāmī,1414~1492)、哈 特 菲(Hate fi,1454~1521)等人,他们的作品完成的时间要比尼扎米晚得多,那么一些以“蕾莉与马杰农”为题的纺织品参照了后来其它插图版的《五卷诗》是很有可能的。所以此类织物除了参照尼扎米插图版的细密画外还要从其它版本中找寻线索。

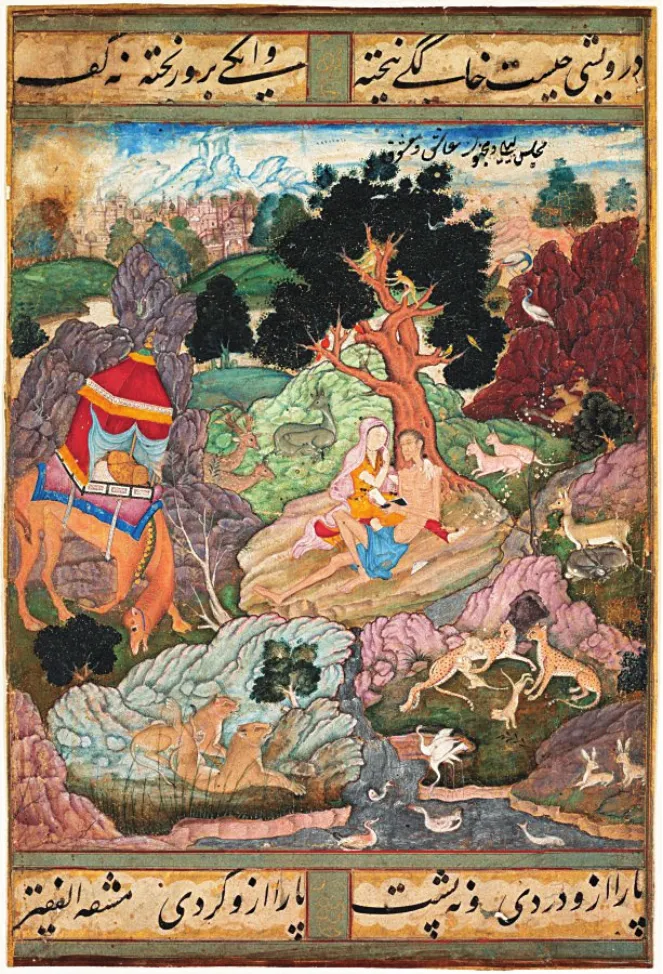

15~16世纪倒有几幅以蕾莉与马杰农在旷野中相见的画,如芝加哥美术馆中的一幅细密画,这幅画为尼扎米插图本《五卷诗》的副本,画面描述了蕾莉在旷野中与马杰农见面的场景,画面的上部有牵驼轿的仆人。另外,美国克利夫兰博物馆(图9)藏有阿米尔·霍斯陆《五卷诗》中的一幅,画面中有蕾莉乘驼轿与马杰农会面的场景,二人依偎在平整的岩石上,马杰农瘦骨嶙峋的体态强调了他的禁欲状态,骆驼在远处悠闲地吃着草,周围有不同的动物相伴,这幅细密画中,二人关系亲密。阿米尔·霍斯陆本人承认他的《五卷诗》是对尼扎米《五卷诗》的致敬,不过他保留了一定的叙述自由,在其文中他讲到蕾莉准备驼轿去旷野中拜访马杰农的场景,这就为以“蕾莉与马杰农”为题材的织物图案灵感可能与阿米尔·霍斯陆的文学作品有关提供了可能性。

图9:细密画,旷野中相聚的蕾莉与马杰农,1590~1600,莫卧儿,美国克利夫兰博物馆藏(2013.301)

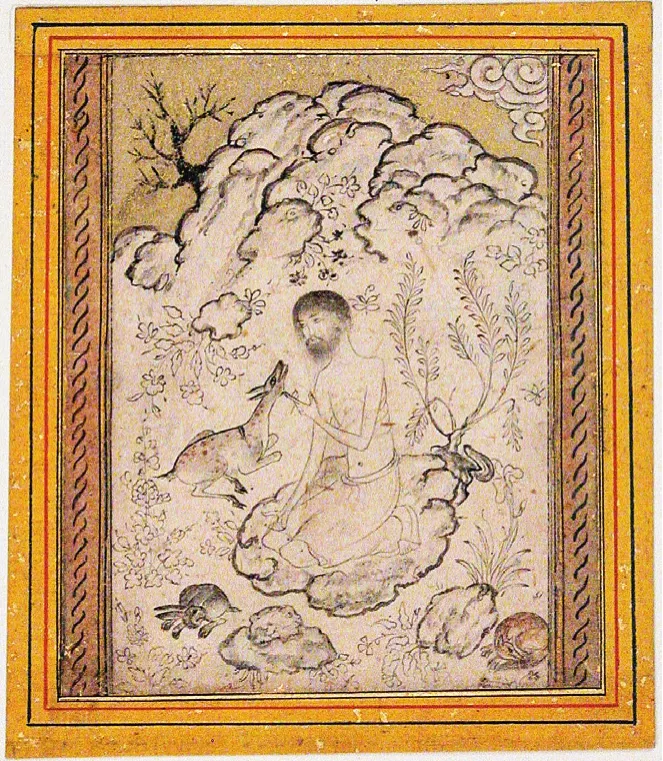

纺织艺术研究专家门罗博士(Nazanin Hedayat Munroe)认为“部分以‘蕾莉与马杰农’为题的织物,其灵感来源或为阿米尔·霍斯陆插图版的《五卷诗》,其背后与莫卧儿王朝贾汉吉尔(Jahangir,1605~1627在位)个人对马杰农生活遭遇的认同有关。因为他将自己的感情经历投射到了马杰农的身上,二者之间产生了内在身份的认同,他甚至将自己圈养的两只赤颈鹤(Sarus Crane)宠物称为蕾莉与马杰农。”⑩牛津大学博德利图书馆藏有一幅创作于1600年的细密画,画面描绘了贾汉吉尔跪在旷野中,周围有一群动物,画面风格与织物上的马杰农形象类似,这也为有些织物的图案来源与莫卧儿的艺术有关提供了视觉证据。此外,美国大都会博物馆一件题为“旷野中的马杰农”的细密画(图10)与博德利图书馆中的贾汉吉尔在图案上相似。该画中有一个细节值得关注,即这幅画上有一只黑色的长耳兔回首望着马杰农,长耳兔也出现于艾尔米塔什博物馆中的法衣上和几个博物馆所收藏的双层布上,兔子造型与印度的黑色野兔(Lapus nigricollis)相似。⑪印度野兔的出现暗示了一些织物图案来源的模糊与多源性,因为它同时指向了萨法维与莫卧儿,但莫卧儿的一些细密画中,长耳兔的出现并非罕见,这可能是莫卧儿艺术家与工匠向萨法维本土转移的视觉证据。

图10:细密画,旷野中的马杰农,16世纪下半叶,萨法维,美国大都会博物馆藏(45.174.6)

也许这个研究主题还应置于国际贸易背景下进行考量。根据阿巴斯一世与莫卧儿阿克巴、贾汉吉尔之间的往来信函,他们之间有着频繁的外交与贸易往来,而且莫卧儿宫廷对游牧生活方式的热爱也给萨法维豪华织物与地毯等提供了一个展示的舞台,而贾汉吉尔更是对萨法维的天鹅绒情有独钟。⑫基于莫卧儿与萨法维之间外交往来和前者对后者织物的旺盛消费需求,那么具有吉亚斯签名的织物被当做外交礼物送到了莫卧儿宫廷,或者那些萨法维的仿品被卖到莫卧儿境内市场的可能性都是很高的。对此类织物从整体与细节方面进行分析的话,可以推测以深色为底的丝制物(图5),即含有仆人图案与吉亚斯签名的为最早,生产地为萨法维的皇家工坊。后来莫卧儿的织工或从萨法维迁至莫卧儿的织工或设计师⑬依据阿米尔·霍斯陆的《五卷诗》的叙述,对此类图案进行了修改,将仆人去掉的同时拉近了二人之间的距离,即出现了库法体签名的红色丝织物(图3)。与《五卷诗》相关的叙事性人物图案织物的流行一直持续到17世纪的下半叶,后来它们的产量逐渐下滑,而植物、花鸟类的图案逐渐流行起来。后者的流行与国际贸易消费观的转变有关,因为欧洲市场对萨法维和莫卧儿纺织行业生产的以植物、花鸟图案为主的织物的兴趣逐年提升。

四、具有叙事人物图案织物的用途与目的

1、以“蕾莉与马杰农”为题材织物的用途

前面讨论了五卷诗丝绸图案的区别与可能灵感来源,还有其背后蕴含的宗教思想,但是以“蕾莉与马杰农”为题材的织物用途并没有确定的答案。从用材与技术角度考虑,此类织物可能供社会的上层人士制作服装或使用在宗教仪式中,如艾尔米塔什博物馆藏的宗教法衣,但制作服装的证据还需从细密画中寻求。美国弗利尔美术馆(图11)中一幅题为“年轻王子”的细密画中,坐在地上的王子身披半袖长袍,长袍上的装饰题材为“被俘的格鲁吉亚人”,指明了人物图案的织物可用于制作长袍。此外,随着阿巴斯积极参与国际贸易活动的进程,他与欧洲互派了外交使节,其中最著名的莫过于英国的谢利兄弟。1622年的一幅油画上有罗伯特·谢利(Robert Sherley)身穿萨法维豪华的服饰(图12),包括头巾、真丝外套与具有人物图案的披风(bālāpūsh),披风上的图案为波斯花园中的贵族男女。以上所述的长袍亦或是披风,均以人物图案装饰,那么推测以“蕾莉与马杰农”为题材的织物也可能用于制作长袍或披风。

图11:细密画,年轻王子,16世纪中叶,美国弗利尔美术馆藏(F1937.8)

图12:罗伯特·谢利,油画,1622年,安东尼·凡·戴克绘,英国国家信托

作为波斯政权派出的外交大臣谢利,他的披风等同于荣誉长袍(khila’t)。荣誉长袍一方面被阿巴斯一世用于赠送对国家做出过重要贡献的人(包括朝臣、军事负责人及其它方面有杰出贡献的人)或出使欧洲的使节,另一方面作为外交礼物或直接赠与来访的外交使节或旅行家。如被派往欧洲觐见神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世(Rudolf II,1576~1612在位)的沙姆鲁(Zaynul Khan Shamlu)和梅赫迪·科利·贝格(Mehdi Quli Beg),这二人身着萨法维人物图案的服饰分别出现在了鲁道夫二世的宫廷艺术家阿吉迪斯·萨德勒(Aegidius Sadeler)和艾萨耶·勒·吉兰(Essaye le Gillon)的艺术作品中。大使身上的人物丝绸给五卷诗丝绸的用途提供了重要的参考视角,其一即具有人物图案的织物可能是萨法维的“官服”之一;其二是人物图案用于制作长袍或披风的目的是它具有的视觉影响力。事实上,这些被当做外交礼物送到欧洲的荣誉长袍或其它形式的服饰,实际生活中被使用的可能性并不高,但是它所承载的外交善意是其它非人物图案的织物所不能比拟的。而且,将此类织物作为外交礼物的举措是将商业活动与政治宣传融合在一起,这不仅引发了欧洲对萨法维文化的兴趣,还促进了双方纺织贸易的顺利进行。

2、以“蕾莉与马杰农”为题材织物的使用目的

萨法维的阿巴斯与莫卧儿的贾汉吉尔在位时期均对苏非思想表现出了宽容。阿巴斯与贾汉吉尔还自诩为德尔维希王(Dervish King),美国国立亚洲艺术博物馆中收藏的一幅宫廷画家比奇德尔(Bichitr)绘制的题为“贾汉吉尔选苏非谢赫而舍诸王”的细密画,他将自己描绘成一位神秘知识的寻求者。苏非派的谢赫被刻画为穿着朴素的粗厚棉料棕色上衣,留着棉花糖似的胡须,他正从贾汉吉尔手中接过一本苏非派经典书籍,但是手并没有触碰到书籍,这幅画透露出令人难以置信的自负感,相较于世俗的君王,贾汉吉尔更加喜欢穆斯林圣人陪伴左右。在萨法维与莫卧儿王朝中,这些有权势的国王与神秘主义之间的关系都可以透过艺术的视觉语言展现出来,而且这也体现了统治者在宗教上的谦卑。他们对宗教的态度也可以通过以“蕾莉与马杰农”为题材的织物进行转移,它们的使用也应该被视为谦卑观念的表达,特别是以此为主题的服装。⑭于是,此类织物的使用在某种程度上就得到了统治者的认可与鼓励,这不仅对当时萨法维与莫卧儿的服饰文化产生了一定的积极影响,也变相宣传了苏非思想,达到了政治与经济宣传的双重目的。

(1)对苏非思想的认同

自古至今,伊朗高原上的各类艺术均被赋予了浓厚的宗教色彩,不管是琐罗亚斯德教亦或是伊斯兰教。萨法维时期的叙事性人物图案的出现与流行离不开其古典诗歌中的喻托功能,而诗歌又是体现苏非思想的一个重要渠道。苏非思想在实践方面提倡苦修与禁欲,那么实际生活中对各种奢侈品的拒绝是通向真主的重要途经之一。置身于旷野或沙漠中的马杰农,终日与野兽为伴,身形槁瘦,在腰部或下半身缠以简陋的布条或兽皮,当马杰农父亲前来探望,要给他穿衣时,他如此解释:“我这个人衣服不能沾身,我是烈火一团,衣服会被烧成灰烬。”⑮简陋的服装象征着他对尘世的抛弃与对文明社会的割裂,而身着华丽的蕾莉则象征了上流社会的各种规范与文明行为,这与马杰农的形象形成了鲜明的对比,也体现了那个时代德尔维希群体的生活方式与炽热宗教信仰的真实反映。

贵重的纺织品不仅可以展示国家的经济状况与宗教信仰,同时也是个人社会地位与身份的象征。据西方旅行家的记载,阿巴斯时期都城伊斯法罕的宫廷中装饰着光彩夺目的各类丝织品,包括大型的丝制地毯与异彩纷呈的室内、室外织物。不过,以什叶派为国教的萨法维还要体现出他们信仰上的虔诚与谦卑,这就引发了萨法维的宗教信仰与奢华消费之间的矛盾性,即富庶的帝国现实需要用奢华的织物来装扮,而宗教信仰方面的谦卑心态又需要在生活中体现出其基本的道德与消费束缚。因此,德尔维希丝绸的出现某种程度上就平衡了这种直接对立的矛盾心理。于是,苏非的禁欲主义理念以拒绝奢侈品作为通往神爱之路的做法最终得到了妥协,因为萨法维的社会精英们最喜爱的室外活动就是穿着装饰华丽的丝绸服装站在郁郁葱葱的花园中朗诵苏非诗歌。⑯对于莫卧儿的此类主题织物来说,也许13世纪《五卷诗》的作者与16世纪初莫卧儿统治者之间的纽带就是通过以“蕾莉与马杰农”为题材的丝织物而完成的。

(2)政治与经济宣传的双重目的

16~17世纪的萨法维生丝与丝制品是其积极参与国际市场系统的重要商品,它们不仅推动了国家经济的发展,而且也扩大了贸易合作的机会。以“蕾莉与马杰农”为题材的丝织物不仅是苏非思想的灵性表达,也是宣扬国家纺织业强盛的有力手段。德尔维希丝绸具有奢华的外观却被赋予了朴素、谦逊的内在修行观念,而这也与阿巴斯的统治理念与宗教态度不谋而合。阿巴斯在位时国力与王权达到了巅峰,教士阶层受王权控制难以直接干预政治。其后宫廷在形式上对苏非思想与内在主义学者的支持与包容一度使苏非思想有所复兴。⑰事实上,这也是一种折中的做法,阿巴斯既要强化其作为萨法维国势鼎盛时期的君主身份,又要强调其宗教领袖身份。所以他一方面对苏非思想持有相对宽容的态度,使得苏非思想得以通过视觉语言被表达出来;另一方面,阿巴斯又渴望通过德尔维希丝绸向欧洲使节(包括旅行家们)展示其国家经济实力与纺织行业的高水准,展示他参与国际纺织贸易的优势与决心,而装饰华丽、使用金银线的德尔维希丝绸无疑是其最佳选择。等阿巴斯迁都伊斯法罕后,形成了伊斯法罕学派,它们强调通过启示、形而上学和神秘主义都可以认识真主⑱,因此苏非思想与正统的十二伊玛目派教义的融合是阿巴斯在位时期的一项很重要的宗教改革。而阿巴斯又是虔诚的信徒,所以此类织物的传播与出口不仅避开了国内宗教信仰的束缚,也达到了通过贸易活动扩充国库的目的。一言以蔽之,带有人物图案的丝织物是作为精神和宗教领袖的阿巴斯认真地平衡了适合国王的奢华与什叶派的神秘实践背后的禁欲主义原则之后的最佳选择。

阿巴斯利用城市与建筑作为外交手段,通过饰以贵重的织物给外国使节或游客留下了深刻的印象,这种做法对内也营造了一种国家繁荣的视觉感官印象,促进了欧洲与本土对丝绸纺织品的消费。随着萨法维与莫卧儿宫廷大型庆典活动的频繁举办,那些较大的人物图案能够给人留下更深的印象,这也刺激了此类图案在大小设计上的变化。织物上图案的大小变化与阿巴斯统治时期细密画的变化紧密相关。当宫廷画家、纺织品设计师里扎·阿巴西(Reza Abbasi,1565~1635)将传统的书籍插图变成独立的画册时,引起了其他画家的效仿,独立的人物图案设计得到了发展。希拉·坎比(Sheila Canby)认为“从严格的皇家画坊系统中释放出来的艺术家们,在一个新的时代,艺术家们的作品由原来的只被皇室成员光顾转变为可以将作品售卖给任何有购买能力的人。”⑲这种变化虽然是对细密画内容变化的解读,但整体而言,萨法维时期不同艺术其变化节奏趋于一致。图案大小变化的目的一方面是为了迎合时代审美的变化,另一方面也体现了图案对国家政治意识形态与经济实力的宣传造成积极的影响。

最后,阿巴斯作为国家统治者的世俗象征与宗教奉献者之间的矛盾关系或双重身份的转换,也通过此类织物体现出来。细密画中的失智前的马杰农身着华丽的萨法维宫廷的典型服饰,徜徉在精致奢华的世俗生活中;织物上失智后的马杰农上身裸露、面容枯槁,抛弃自己的个性与对尘世的迷恋,终日与动物为伴的状态体现了浑然无我、心不纳物、追求真理的境界。这种艺术的双重性表达是阿巴斯平衡萨法维宗教意识形态与稳固国际贸易关系后所做出的选择。

结语

透过细密画、文学作品对以“蕾莉与马杰农”为题材的织物研究,揭示了以下几个问题。首先,即以此为题的织物相对短暂的流行,不仅与苏非文学的大量涌现有关,还与统治者的宗教信仰、统治策略、国际贸易关系等有关,而具有苏非背景的纺织工匠数量的增加也对此主题的流行添加了一把薪火。但是它的图案来源可能要脱离尼扎米版本的《五卷诗》,莫卧儿的书籍插图可能也是此类图案设计的重要灵感来源。当然,图案的多源性同时也反映了萨法维与莫卧儿在艺术家、工匠,甚至视觉设计方面的转移与互相交流。

第二则是以此为题材的织物使用在萨法维和莫卧儿两个国家。那些贵重的织物生产于皇家工坊无疑,而那些质量一般的织物不能排除生产于坊间的中、大型且相对独立的工坊的可能性。对于以上两者在图案设计方面,究竟是谁影响了谁,这个问题的解决还需要依据更多的资料做进一步的讨论。如果说萨法维的皇家工坊是首先设计和制作了此类织物的部门,这意味着皇室赞助人企图通过图案与观者建立一种宗教角色上的联系。反之,它的出现如果是被独立的工坊首先设计出来的话,这也是基于消费者、设计师、工匠等对“蕾莉和马杰农”故事熟悉的基础上,所以将之置于织物上,不过后来这个图案的传播还是与宫廷的介入有重要(直接)联系。所以,不管是皇室赞助人还是富裕的消费者,他们穿上此类服装的目的是为了营造一种氛围,即一方面将观者与统治者、德尔维希联系起来;另一方面也是将爱人与被爱者联系起来。

第三则是以“蕾莉与马杰农”为题材的织物图案来源很可能涉及两个版本的《五卷诗》,同时也指明此类织物制作的其它赞助人与生产地的存在。萨法维与莫卧儿之间“纺织文化的交流问题不仅是认识两国纺织文化与艺术审美的关键”⑳,同时也指明了二者之间在艺术家、工匠、宗教思想以及视觉语言等方面均有一定程度的交流与互相影响。而图案细节上的差异性,如图案大小、设计布局以及色彩等均体现了此类设计除了萨法维外,莫卧儿的设计师和织工参与改造该图案的可能性。而织物上的设计师签名在明确了此类织物的设计师与背景指向外,也引发了此类织物仿品问题的出现。

总而言之,作为萨法维典型的叙事性图案的织物,其背后不仅承载了丰富的文学信息,而且是统治者宗教与政治意识形态的反映。再者,作为“自我”或国家形象展示的一种媒介方式,统治者的决策,艺术家、设计师,甚至是具有苏非思想背景的织工也对此类图案的发生与传播起到了积极的作用。

注释:

① 周燮藩主编:《苏非之道:伊斯兰教神秘主义研究》,北京:中国社会科学出版社,2013 年,第3页。

② 穆宏燕:《波斯札记》,郑州:河南大学出版社,2014年,第290页。

③ 贾斐:《波斯细密画中的苏非神爱——15世纪尼扎米〈蕾莉与马杰农〉手抄本插图研究》,《世界宗教文化》,2020年第4期,第168页。

④ Sheila Canby.The Golden Age of Persian Art,New York: Harry N. Abrams Publishing, 2000,p.109.

⑤ Abul Fazl‘Allami, trans. H. Blochmann. A’in-i Akbarī, n. 745, http://persian.packhum.org/persian/main?url=pf%3Ffile%3D00701023%26 ct%3D260%2 6rqs%3D1075, 2017.

⑥ Phyllis Ackerman. Ghiyath,Persian Master Weaver.in Apollo 18, 1933, pp. 252-256; and Phyllis Ackerman, A Biography of Ghiyath the Weaver,Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Archaeology, Vol. 3, No. 7,1934, pp.9-13.

⑦ Arthur Upham Pope,Masterpieces of Persian Art,New York: Dryden Press, 1945, p.186.

⑧ Jean-Baptiste Tavernier.Tavernie travel,Abootorab Noori Trans,Tehran, Sanaee library and Isfahan confirmation,2017,p. 96.

⑨(波斯)尼扎米著,张鸿年译:《蕾莉与马杰农》,北京:商务印书馆,2016年,第150、262页。

⑩ Lefèvre Corinne. Recovering a Voice from Mughal India: The Imperial Discourse of Jahāngīr(R.1605-1627)in His Memoirs,Journal of the Economic and Social History of the Orient,vol. 50, no.4, 2007, p.475.

⑪ 详细分析见,Nazanin Hedayat Munroe.Interwoven Lovers: Safavid Narrative Silks Depicting Characters from the Khamsa, PhD Dissertation, University of Bern, 2017, pp.58-61.

⑫ Rajeev Kinra.Writing Self, Writing Empire:Chandar Bhan Brahman and the Cultural World of the Indo-Persian State Secretary, University of California Press,2015, p. 128, p.131.

⑬ 塔赫玛斯普去世之后引发了12年的混乱、阴谋与分裂,国家政局的动荡引发宫廷画坊和皇家各种工坊的一度停滞,一些画家和设计师们为了生活,不得不寻求其他的发展,有些前往莫卧儿和奥斯曼宫廷寻求新的生计。萨法维时期的各种艺术的发展直到阿巴斯一世上台后,才恢复了生机。

⑭ ibid.11, p.123.

⑮ 同注⑨,第244-245页。

⑯ Nazanin Hedayat Shenasa. Donning the Cloak:Safavid Figural Silks and the Display of Identity,Textile Society of America Symposium Proceedings, 2008, p.133.

⑰ 刘继豪:《论萨法维王朝合法性的构建》,兰州大学硕士学位论文,2020年,第86页。

⑱ 金宜久:《伊斯兰教史》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第363页。

⑲ Sheila Canby.Persian Painting,London: Thames and Hudson,1993, p.98.

⑳ 宋炀:《蒙元时期伊朗与中国的丝绸纺织文化交流》,《艺术设计研究》,2018年第4期,第46页。