步入深水区的叙事医学

王一方

1 重新检视叙事医学的“雪球芯”

叙事医学本质上是文学化的医学与医学化的文学,属于医学与文学的跨界融合,之所以能在最近20年有长足的发展,成为21世纪医学格局中的新势力,原因很多,首先是创始人丽塔·卡伦(Rita Charon)的“独角兽”体验,如独自品味“Charon”(冥河摆渡人)的精神内蕴[1],消化科大夫特有的“脑-肠轴”意识,以及由“消化-情绪”二元器官引发的“技术-人文”双轨认知,医学-文学双博士学位的学术训练,不同于医学博士+哲学博士双学位的临床教育路径,继而是临床技术生活、文学情怀、人类学路径、哲学/伦理透视杂糅的多维精神发育与交叉跨界的人文领悟。更为可贵的是丽塔·卡伦以叙事医学为杠杆开启了医教改革的新探索,最早在哥伦比亚大学医学院把文学叙事纳入医学教育,引导医学生倾听病患的故事,更敏锐地共情-反思、走进疾苦世界[2]。

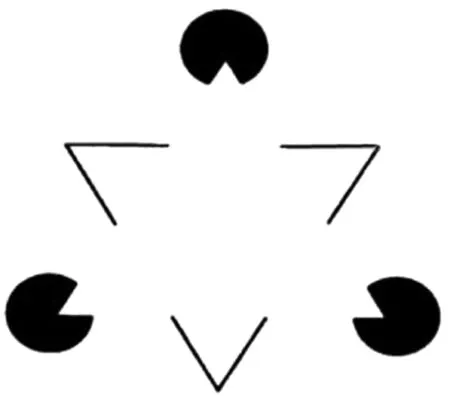

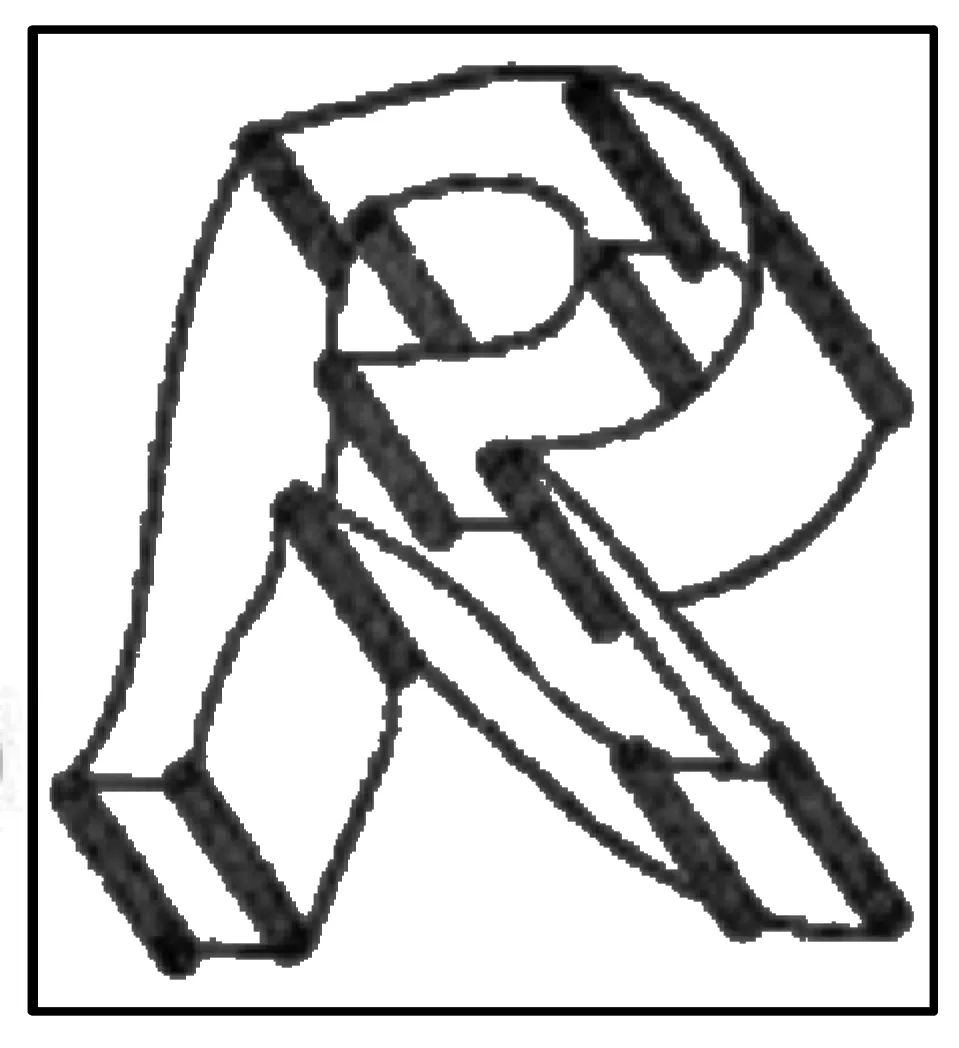

在生命探索的真实世界里,生物与生命,内涵的分野犹存,认知的视差犹在,如同“卡萨尼三角”[3](Kanizsa Triangle,见图1),有形与无形交互强化,“惠勒实在图示”[4](Wheeler's Reality,见图2),“实在”不过是被观察的事实和其间被想象力建构的理论拼接混合而成,双螺旋模型也是如此,揭示自然界实在与存在,虚与实的交叠,也凸显了循证思维与叙事思维的缺损-互补境遇,因此,丽塔·卡伦很早就意识到,临床决策仅有证据(实证)是不够的,故事(情感)也是指征,本质上是要揭示循证医学与叙事医学的共在性、互嵌性。于是开启了技术与人文对话与交融的崭新局面。

图1 卡萨尼三角

图2 惠勒实在图示

丽塔·卡伦临床思维的高明之处不仅在于跳脱单纯生物层面,也在于超越叙事疗法,着眼于医者叙事能力的再造与医疗境遇的再现,首先,叙事医学揭示了临床际遇的多元走向:既有1+1=2(药到病除,术到病除,皆大欢喜),又有1+1=0(高技术,高消费,却疗愈无望,乃至人财两空),还有1+1=-2(疗愈无望,且医患反目,恩将仇报,甚至伤医毁院)。从而更加贴近医学的不确定性本质与临床介入的艺术性图景。

毋庸讳言,在丽塔·卡伦的推助下,叙事医学的哲学品质不断提升,赋予临床医学更高的认知通约性,促进了理性(哲思)与感性(文学)、理性与经验、理性与德性、理性与悟性、理性与诗性的水乳交融,开启了医学人文的2.0局面。丽塔·卡伦在叙事医学原理部分一再强调“五性”(时间性、独特性、因果-偶然性、主客间性、伦理性),其背后潜藏着新的认知维度。如医学哲学维度的哲学化叙事(现象学、死亡/苦难哲学……);医学伦理维度的伦理化叙事(境遇伦理,而非原则伦理);医学社会学维度的社会化叙事(疾苦的社会文化心理多元投射);还有医学传播维度的传播叙事(一方面是接纳、顺应的公众理解医学,另一方面是质疑、逆反的公众误解医学)。

2 叙事医学在中国的十年脚印

叙事医学是新世纪的产物,丽塔·卡伦的两篇核心论文都首发于2001年,十年后的2011年11月4日,韩启德院士主持召开了“北京大学叙事医学座谈会”[5],全面开启了叙事“脱毛”(超越心理学语境的叙事治疗)的历程。笔者曾经将这一历程总结为“十年爬上一面坡”。2020年郭莉萍[6]以《叙事医学在中国:现状与未来》为题进行了系统梳理,郭莉萍还邀请丽塔·卡伦来北京大学参加学术会议,促成了这位叙事医学创立者的中国参观访问之旅[7]。2018年4月20日《叙事医学》杂志编委会第一届第一次会议之后,经过几个月的精心筹备,7月《叙事医学》杂志成功创刊(韩启德院士出任编委会主任,金昌晓教授出任主编),9月出刊首发[8]。时至今日,北京大学医学部叙事医学研究中心[9],南方医科大学生命健康叙事分享中心[10]的创立,开启了叙事医学研究的建制化;叙事医学教研模式化方面,海军医科大学(姜安丽教授主持)创新了叙事医学的护理教学范式的系统化、本土化、智能化探索,取得了骄人的成绩;上海市卫健委在推动叙事医学结缘影视方面亮点频频,不仅推出了《急诊室故事》《人间世》等产生轰动效应的优秀医疗叙事影视作品,还联袂著名影视艺术家推出“生命至上”医学人文舞台剧;《健康报》一直追随时代科技新潮,推动叙事医学的普及化,引导一线医护人员将平行病历写在手机屏幕上,连续组织了四届全国卫生健康主题微电影大赛,极大地调动了医护人员参与叙事医学的积极性;《医学与哲学》杂志在推动叙事医学中国化方面不遗余力,不仅刊发了许多重要的理论探索文章,还先后组织并参与了三次“叙事医学高峰论坛”,《中国医学伦理学》《中国医学人文》杂志也刊发了大量叙事医学研究的专题文章、平行病历、动态报道,网络媒体也十分活跃,健康界、医学界、丁香园、搜狐健康等纷纷推出有鲜明叙事特征的网红医生,传播效果惊艳。随后,首都医科大学宣武医院、北京大学第三医院、南方医科大学顺德医院、浙江省肿瘤医院、河北石油中心医院、深圳大学总医院、河南大学淮河医院、汕尾逸挥基金医院等数十个叙事医学特色医院开启了主题研究,突出表现在以下几个方面。

(1)临床叙事(平行病历)的学术性积累[11],带动医疗反思谱系不断拓展,逐步呈现出类型格局:癌症叙事,安宁(姑息)叙事,ICU叙事,志愿者叙事,护理叙事(陪伴手记、叙事札记),生殖叙事,颐和善寿叙事,疫病叙事,中医应诊叙事,医护职业化叙事,不一而足。

(2)叙事医学研究活动爬坡越壑,步入深水区,深刻揭示了叙事医学的本质特征:技术-人文双轨并进格局初现,从并包到并重,渐入佳境。中国学人沿着丽塔·卡伦的研究路径,致力于洞悉疾-苦(疾病-苦难、病人-患者)的体验分野,推助疾病内-外感受的融合,主-客间性的打捞;因果必然性-因果偶然性的统一,实现外在时间与内在时间的整合,以及观察-体验(目视-心悟)一体化。最终将导向证据与故事的交映,循证-叙事一体化,即外在化-内在化,客体化-主体化的统一。

(3)叙事医学深度融于医学教育,这项使命是丽塔·卡伦倡导叙事医学、提升叙事能力的初衷,也是叙事医学进阶的标志,十年间,在北京大学郭莉萍教授团队的策划与组织下,教材建设从零开始,大纲不断优化,教材不断精细化[12]。参考书体系初见端倪[13-15],临床叙事基本书目及叙事医学案例库建设也形成规模。更为可喜的是叙事医学的教法革新,文本细读、分享、讨论,TED(technology,entertainment,design)演讲,翻转课堂,不一而足。教法创新也带动学法翻新,工作坊(参与式、沉浸式,而非灌输式)式的叙事分享大大提升了叙事医学教学的亲和度/饱和度,以及课程黏性。

(4) 叙事医学正朝着中国化路径提级换代,走向复调叙事。如疾苦叙事-干预的内在化,通过平行病历等疾苦叙事形式解决苦难还原问题,实现技术人文双轨临床(由平行病理抵达平行干预)。融于职业精神阐述中,叙事宣泄-赋能并举,通过医者共情、反思叙事解决道德与学术、智慧与德慧的价值断裂问题,克服职业倦怠,打造德艺双馨,具有利他快感的医护团队。叙事医学助推着当下医院管理升级及新文化建设,各地通过医生职业精进叙事、科室同舟共进叙事,医院场所精神叙事,解决作风-科风-院风的同频共振问题。

3 叙事医学未来十年待拓展的空间

未来十年待拓展的空间在哪里?一直是笔者思考的一个焦点问题,在笔者看来,原地踏步不可取,回到前叙事医学阶段的叙事治疗轨道上去更不可能,正确的选择应该是立足原点,逐步延伸理论与实践探索的半径,步入新的发展阶段,具体思路可以设想为以下几个要点:

(1)平行病历2.0:积累、提升,走向质性研究,走向人类学的现场研究(田野研究),走向人文查房、人文病理分析、人文干预(双轨治疗)。

(2)复述-再现实践2.0:从故事复述拓展为复述中深耕“隐喻”与“意义”,凸显生命隐喻、苦难隐喻、安宁隐喻,再现生命、疾苦意义。

(3)共情研究2.0:既着力于共情积蓄、共情激发的研究,也要尝试进行反-共情研究,解剖共情不能、共情耗竭、共情腐蚀(隐忍-残忍-残酷),尤其是挖掘具有伪善特征的伪共情,借鉴整合医学的思路,在叙事医学探索中,走向共情、沟通、关怀一体化。

(4)探究反思路径2.0:深入剖析临床境遇中的反思不能症(不愿-不能-不会反思),如反思循证医学的必要性与可能性(刨根)。尤其注重诊疗中的哲学化盘旋,引入道德哲学、技术哲学、生死哲学、苦难哲学的深度审视;叙事的伦理化拓展,境遇(生命/疾苦)伦理的挖掘,利他情怀的培育。同时,在反思中引入职业精神的重建,心流效应的咀嚼,职业幸福甘泉的开启。

(5)医患和谐2.0:推动叙事医学与传播学结盟,加强公众误解医学的解读与矫正,使得医疗交往半径从个体拓展到群体:从医生-患者和谐发展为医院-社会、医学-公众认知和谐。

无疑,叙事医学是时代的弄潮儿,顺应时代潮流是叙事医学活的灵魂,因此,在慢病(长寿)时代,叙事医学应该与日俱进,努力开启新的医疗观。慢病时代医疗服务的特征是长期治疗与照顾,医疗不再执着于延长患者生命长度的诉求,而是以提升患者生命品质为诉求,这就引发了新的叙事主题。同时,慢病时代确立了新的诊疗价值,不仅重视疗愈的价值,更注重长期照顾中的生命尊严、信心-信念-信仰。不仅追求目的性疗愈,更要重视过程性疗愈,这也必然引发新的叙事价值。慢病疗愈的临床实践中,医护致力于陪伴、见证的安宁(姑息)叙事将有利于抚慰指标的发现与优化。继而发展出有品质的陪伴模式。而挖掘“救苦增福”叙事的意义,对于医护可能产生积极的自我疗愈作用,促进其心灵的净化,因此,职业精神叙事大有可为。

应该看到,慢病时代的另一个特征是全人诊疗,身心社灵的叙事介入必然展现出灵性叙事之深邃:灵性包含宗教命题,又不限于宗教命题。在当今时代,灵性叙事已脱离宗教,进入文化范畴。包括内在资源能量、价值体系,如生命价值的认同、生命救助的承诺、健康命运共同体的希冀[16]。灵性是天人物我的对话,是理性、感性、悟性的集合,生命、疾病(尤其是癌症)中灵性之苦的体验十分复杂,难以名状,首先,灵性是内感受,是张望,是徘徊,因人而异,多姿多彩。其次,灵性困扰(慢性肿瘤为主)表现为内在焦虑(罪感、连累感、纠结、挣扎)、内在(生存)危机,难以刻度[17]。其三,面对灵性之苦,需要内在调适,精神对话,才能平复。需要动员医护、家属、社工、灵性抚慰师运用叙事疗法、尊严疗法、信仰疗法联合发力。总而言之,灵性叙事是人性之爱的一部分。关乎生命的感受(疾病过程中的痛苦、死亡、诱惑)与体悟(生命的尊严、品质与意义),社会交往(圈/层)、民族、时代文化的投射与解读。灵性叙事包含三种认知视角的交替:物理-生理(客观)视角,心理建构(主观)视角,哲学意象(主客间性)视角。灵性叙事直接引发灵性干预/照护。其本质是生命赋能,通过医护、亲属的陪伴、见证、抚慰、安顿来驱散患者的孤独、忧郁、焦虑,透过天人物我的回望、对话展现一种有归属感的价值观、信念。

叙事医学的未来十年,除了深耕文本、结缘影视之外,还应该布局虚拟现实(virtual reality,VR)(虚拟再现/还原境遇)创立叙事医学主题的人文实验室。如何创建叙事医学专题的人文实验室?这是一个全新的跨界命题,如果说丽塔·卡伦跨界医学与文学,医学与哲学、伦理,医学与人类学,创生了叙事医学,那么,叙事医学的发展必须继续跨界拓展,结缘人工智能、虚拟技术、元宇宙探索理论,实现理性与感性、理性与经验的对话,再现以叙事为中心的临床体验的新境遇。

人文实验室的研究目前十分活跃,被认为是实验室的一次世纪转向,鲍立卡·德格(Pawlicka-Deger)[18]最近在《数字人文》(季刊)上发表长文,“探索人文实验室的话语、景观和模式”。首先,人文实验室基于人文学科基础设施的转型,其次是社会科学范式的转变,其三是创新文化的扩展,创客运动和社区理念的下沉,逐步成为更为广泛的社会生活实验室化进程的一部分。推动实验室从物理(还原)的场所演变为“人文(概念)实验室”,其规模与设置呈现出五种类型(如中心型实验室、技术科学型实验室、工作站型实验室、社会挑战中心型实验室、虚拟实验室),德格还特别指出,人文实验室并非简单模仿科学实验室,而是根据自身的需要和诉求调整构架与设施。

叙事医学人文实验室的首要诉求应该是临床胜任力,尤其是叙事能力的提升培训,人文实验室可以虚拟再现苦难的主客体境遇差,创设各种细微的共情体验,如生命功能健全到失能、失控、失眠、失聪、失明、失智的落差,还可延伸到失意、失落、失速、失重的心理、社会、精神困扰。虚拟情境中也可以再现各种临床叙事要素(主题、语境、语态、语义、语感),尝试技术病历与人文病历比较,技术语境沟通与全人语境沟通的比较,通过虚拟境遇优化医者的倾诉境遇与倾听氛围,提升医患沟通的内在与外在条件,帮助医护解决叙事能力不足的问题。

疾苦境遇(牙疼、分娩痛、痛经、癌痛)与濒死境遇的虚拟再现是人文实验室的一个优先项目,受试者通过VR光影隧道里的遨游,实现虚拟与现实的对话,体验时间、空间、身份的分裂与颠覆。在人工智能时代,濒死暗盒里隐藏着一道旋转门,濒死境遇不仅为ICU复苏的探究预设了机会,也是一条通往精神复活(永生)的天路,是一套诗化、幻化死亡的解读语码,还是导向人类元宇宙想象力的入口,它不仅只是一个概念实验室,还是数字人文走进临床的新尝试,VR技术虚拟再现濒死境遇可以打通生活经验-文学体验-医学实验的区隔,走向生物学境遇与生命境遇的融通,实在与存在的融通,心理与心灵的融通,文学-医学-人工智能的语汇通约(人性、诗性表达与质性分析、人工智能算法的交互),从哲学层面看,更是海德格尔命题的全新求解,寻求存在与时间(瞬时性-历时性-共时性)的互嵌。现实功能看,当下的虚拟实验室,未来可以发展为开放的生命体验馆(社会生活实验室),推动全社会的死亡教育与死亡脱敏。

总之,叙事医学本身就是跨界与多学科协同的产物,因此,叙事医学未来的研究一定是开放的,不拘一格的,期待青年一代能打开学术视野,放飞想象力,锚定新命题,同时,也要聚焦主题,登堂入室,深耕细作,防止广罗原野,泛泛而论,流于空疏。