我国参与南极科学研究委员会:进程、挑战与应对*

潘 敏 胡 荣

(同济大学 政治与国际关系学院,上海 200092)

一、引言

南极科学研究委员会(Scientific Committee On Antarctic Research, 简称SCAR)成立于特殊的国际政治背景下。在南极探险历史中,获取海豹、鲸等自然资源的经济利益,曾是早期人类活动的主要推动力。进入20世纪后,占领南极领土开始成为各国南极活动的主要目的。从1908年英国声称主权开始至1941年,阿根廷、澳大利亚、智利、法国、新西兰、挪威、英国这七个国家根据先占等原则对南极提出领土主权要求。到20世纪40年代末,七国对南极大陆83%的土地提出领土主权要求。[1]二战结束后,各国在南极领土和主权问题上的竞争进入白热化阶段。越来越多的国家拟对南极提出领土要求。同时,冷战时代美苏之间的竞争也延展到了南极。美国政府先后主导了代号为“跳高行动”“风车行动”“深冻行动I”“深冻行动II”的南极科学考察和探险活动。[2]苏联在南极的科学考察活动也显著增加,建立了永久性考察站,并组建南极考察队。美国盟友之间也在进行激烈竞争,英国和阿根廷甚至爆发了军事冲突。20世纪50年代,各方围绕领土主权的争夺导致南极陷入安全困境,[3]南极的政治紧张局势达到最高潮。

1957—1958年国际地球物理年的成功举办,为化解政治僵局和解决“南极问题”提供了契机。国际科学联合会理事会在1957年到1958年主办了为期18个月的国际地球物理年活动。国际地球物理年活动异常成功,各国科学家在测绘、极光和电离层等多个南极科研领域广泛展开合作,并产生了高水平的科研成果,令人类有关南极的知识骤增。更重要的是,南极科学使各国找到搁置争议和国际合作的有效路径。通过将南极定义为专注于科学活动的非军事地区,各国在领土主权问题上暂时达成一致。可以说,各国积极促进南极科学研究与合作,在很大程度上是出于政治动机。

1957年,SCAR成立,它是早期南极科研合作的实体表现。在美国的倡议下,国际科学联合会理事会邀请了十二个积极从事南极研究的国家,于1957年成立了南极研究特别委员会。[4](P57-58)它是作为国际非政府组织成立的,目的是协调1957—1958年国际地球物理年活动。该活动结束后,南极研究特别委员会继续存在,并于1961年正式更名为南极科学研究委员会。SCAR主要负责制定和协调国际南极研究计划,以及提供南极科学咨询建议,是国际南极科学的最高学术权威机构。[5]其成员目前包括34个正式国家会员、9个团体会员和11个准会员。

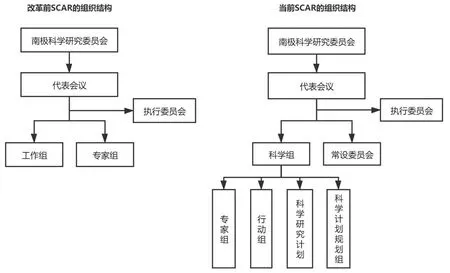

SCAR的组织结构和运行机制较为简单。其决策机构由代表会议和执行委员会构成;代表会议是最高决策机构,每两年举行一次全体会议;执行委员会是常设性的决策机构,由主席、四名副主席、执行主任和前任主席组成,负责在非会议召开期间管理组织事务。SCAR采取全体成员协商一致的决策方式。在成立后约40年的时间内,SCAR主要通过工作组和专家组来处理科学事务。工作组是常设性机构,代表了生物学、地质学和气象学等主要的南极科学领域,其成员由国家官方代表构成。专家组是为特定科学问题而设立的,如海豹问题和环境保护,其成员由SCAR指定的专家组成,且完成限定任务后关闭。然而,在进入21世纪时,SCAR进行了组织改革与重构,处理科学事务的机构发生了巨大变化。原本的工作组和专家组全部关闭。目前,科学机构由生命科学、地球科学和物理科学这三大科学组构成,各科学组又下设了专家组、行动组、科学研究计划和科学计划规划组。当前科学机构的特点是:科学组在科学事务上拥有很大权力,在科学机构中处于核心地位;科学研究计划和科学计划规划组的重要性显著;现设专家组的职能与改革前完全不同,重要性下降。(1)现设专家组的职能范围参考SCAR最新版2018年附属机构议事规则,https://www.scar.org/library/governance/5117-rules-subsid-bodies-may18/file/。

图1 SCAR组织结构变迁图(2)参见SCAR不同时期的组织结构图,https://www.scar.org/library/governance/organisation/。

SCAR在南极条约体系中有着举足轻重的作用,它成立时间甚至早于《南极条约》的签署,对于条约形成起到了推动作用。从事科学研究是《南极条约》得以成功订立的关键因素。[4](P228)同时,科学研究合作也成为《南极条约》的核心原则之一。《南极条约》第2条强调了科学合作的重要性,“在国际地球物理年内所实行的南极科学调查自由和为此目的而进行的合作,应按照本条约的规定予以继续”。[6]在早期南极治理中,科学研究是各国南极活动的主要形式,甚至决定了国家能否拥有南极“俱乐部”的参与资格。作为支持南极科研活动的主要国际组织,SCAR因而具有重要地位。SCAR是南极条约协商会议的咨询机构,其科学建议为政策制定提供了智力支持,推动了南极条约体系的完善和发展。20世纪80年代前,SCAR参与到每个重要公约的制定,在很大程度上直接决定了《南极动植物保护议定措施》和《南极海豹保护公约》的具体内容,其提供的科学数据是《南极海洋生物资源养护公约》的科学基础。1987年,SCAR在南极条约协商会议中被正式赋予“观察员”地位。当前,科学研究依然是参与南极治理和获得南极事务发言权的基础。

SCAR是一个国际非政府组织,但它在某种程度上具有半官方性质。其成员由积极在南极进行科研的国家构成,这些国家同时也是南极条约协商会议的成员,且早期它们在两个组织内的代表或代表团队很大程度上重叠。(3)阿尔弗雷德.N.福勒著,潘敏,王薇译:国家南极局局长理事会——南极国家计划的管理者[M],第 7 页(内部资料)。SCAR与南极条约协商会议这种非同寻常的紧密关系,使其得以在南极科学和政策咨询中扮演重要角色,但它作用和影响力的发挥有赖于南极条约协商会议的支持。《南极条约》签订后近三十年,SCAR在南极条约协商会议中都没有代表权,只能通过国家代表团这种非正式途径来提供建议。与政治利益存在矛盾时,SCAR的科学建议也很难产生实质影响,例如SCAR关于矿物资源活动的评估报告因政治原因而不被接受。[7]此外,有时SCAR的科学研究优先事项会受到外部性目标影响,表现出科学政治化的倾向。自20世纪70年代末开始,矿产资源议题逐渐成为南极事务的焦点,SCAR组织内部一直存在政治化的担忧,事实上政治压力也的确导致科学的实用性功能强化,并削弱了基础性科学的地位。

中国参与SCAR的情况将影响我国南极科学研究,以及参与南极治理的能力。由于至今尚未有专门论述中国参与SCAR的研究文章,本文将试图梳理我国参与该组织的历史进程,并在此基础上分析面临的挑战,以及提出相应的应对策略。

二、我国参与SCAR的历史与现状

我国于1986年正式加入SCAR。中国参与该组织的进程可以从三个方面进行考察:一是回溯我国举办和参加SCAR会议的情况;二是考察中国参与SCAR相关国际科学研究计划的情况;三是中国向SCAR递交的国家报告。

(一)举办与参加SCAR会议的情况

由于我国开展南极科学考察较晚,没有出席SCAR前16届会议。1982年以来,中国参加了每一届SCAR会议,至今已参加18次,可以划分为三个阶段:1982年到1997年、1998年到2007年、2008年至今。

第一阶段:1982—1997年。中国科学家积极参加SCAR会议,包括代表会议、各工作组会议和相关学术研讨会,且随着我国南极科学研究水平的提高,参与逐渐深入。1982年,我国出席SCAR第十七届会议,派出了以高钦泉为团长的4人代表团,并参加生物工作组会议,这是我国首次出席SCAR会议。1984年,中国在第十八届会议期间向SCAR提交加入申请,代表团出席了生物、后勤、冰川和气象学工作组会议。由于当时我国尚未开展独立的南极科学考察和研究,这两届会议只能以观察员的身份出席。根据SCAR第82号公报,我国的加入申请原定于1985年执行委员会会议上审议,但由于中国没有及时提交1984—1985年南极计划报告,因此审议被延后。[8]1986年6月23日,在第十九届会议上,我国被接纳为SCAR的正式成员,且在此次会议享有表决权,中国科学家参加了生物、地质与固体地球物理、高层大气物理和后勤工作组的会议。在地质工作组与高空大气物理学工作组会议上,李兆鼐等发表的论文,受到了与会代表的欢迎与好评。[9](P124)

1988年,中国派出了8人代表团参加SCAR第二十届会议,出席了代表大会,以及生物、地质、大地测量与制图、人体生理医学和后勤工作组会议。1989年5月,大气科学工作组在中国杭州举行研讨会。[10]1990年,以郭琨为团长的7人中国代表团出席了SCAR第二十一届会议。在本次会议上,秦大河、刘小汉两位专家以年轻科学家的身份被吸收为专家组成员,这是中国科学家第一次成为专家组的成员。[9](P125-126)通过会上会下的学术活动,中国科学家与出席会议的其他国家科学家建立了联系,为中国参加国际南极学术活动,以及加强国际科研合作创造了良好条件。

我国先后于1985年和1989年在南极建立了长城站和中山站,极大促进了南极科学考察和研究。中国在SCAR会议上也更为主动,不仅派专家出席会议,而且更加主动地汇报我国南极科研情况和参与会议讨论,积极参与官员竞选,中国科学家开始进入SCAR领导层。1992年,第二十二届SCAR会议上,讨论了国际南极横穿计划,该计划将南极冰盖按照网格形式,划分为17条路线,中国科学家秦大河和刘小汉,主动提出并争取到了从中山站到南极大陆最高峰冰穹A(Dome A)的考察路线。也是在此次会议上,中国极地研究所所长董兆乾,在与来自6个国家候选人的竞争中,当选为SCAR副主席,这是首次有中国科学家当选此职。1994年,第二十三届SCAR会议上,冰川学工作组进行了官员改选,秦大河当选为副主席,这是中国科学家首次当选为工作组领导官员。日地天体物理学研究工作组会议上,中国提交了乔治王岛相关活动的国家报告。固体地球物理学工作组会议上,刘小汉报告了中国在1994—1995年期间进行200公里试验的计划,完整断面探测可能始于1997—1998年,并就此科研活动表达了国际合作意愿。[11]1996年,第二十四届会议上,中国表达了在2002年主办第二十七届SCAR会议的意愿。[12]冰川学工作组会议上,秦大河连任副主席。[13]1997年,执行委员会会议上,中国要求与SCAR共同赞助第六次国际海洋学大会,但该请求被驳回,理由是该议题超出了SCAR职能范围。[14]

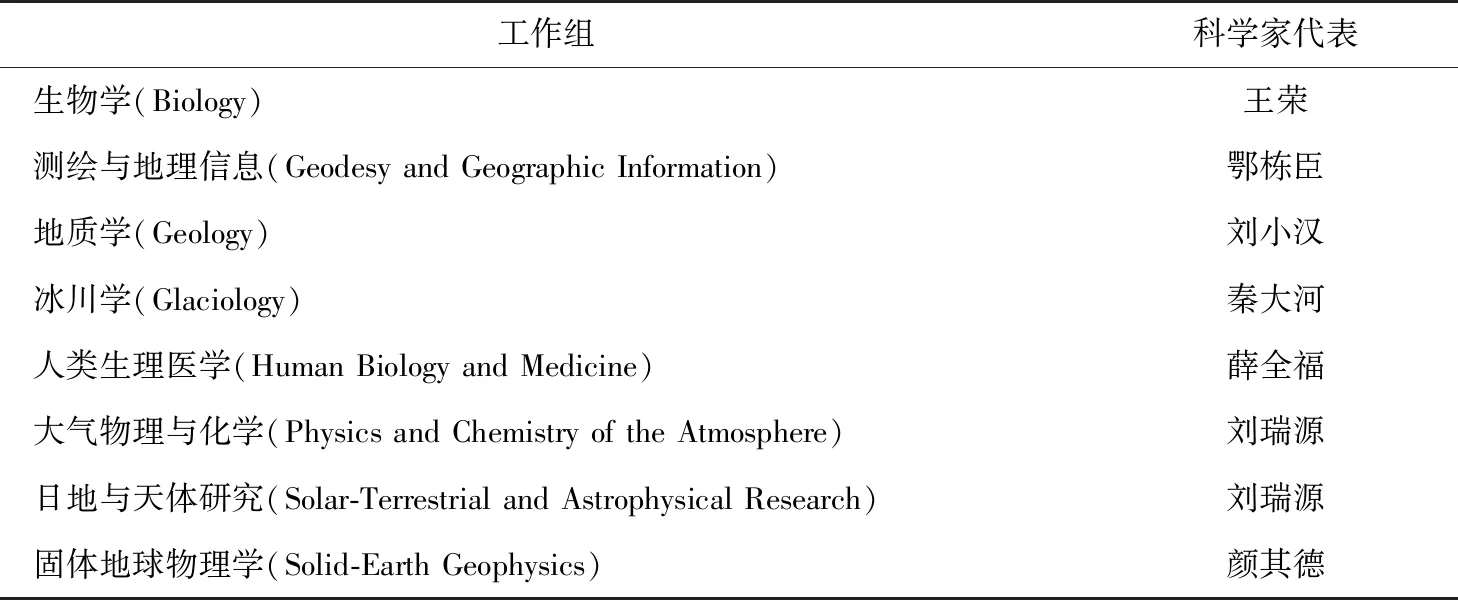

这一时期中国积极参加SCAR所有工作组,并尽量出席相关会议。然而,此时SCAR的专家组成员中还没有中国科学家入选,说明我国在这一阶段参与SCAR的工作还是有限的。中国参加的工作组及代表人员名单(见表1):

表1 2000年中国参与SCAR工作组情况[15]

第二阶段:1998—2007年。1998年后,我国开始积极承办SCAR的各种会议,包括SCAR大会、工作组会议、学术研讨会、国际科学会议和工作坊等。我国对南极科研资金投入的显著增加为此提供了条件。根据《中国的南极事业》白皮书,2001年到2016年,中国对南极的科研计划投入达3.1亿元人民币,是1985年到2000年的18倍。[16]1998年,第六次南极冰川学国际研讨会和冰川学工作组正式会议在中国兰州举行,秦大河在工作组会议上当选为主席,研讨会资金由SCAR、国际冰川学会和中国共同提供。[17]2000年,第二十六届会议上,确认由中国主办第二十七届SCAR会议。根据测绘与地理信息工作组的会议报告,乔治王岛地理信息系统的工作坊在中国设立。[18]

2002—2005年,是中国承办SCAR会议的最高峰期。2002年,第二十七届SCAR会议在中国在上海展览中心举行,共有来自40多个国家和国际组织的400多名科学家和南极事务官员出席。这是中国首次承办SCAR会议,也是中国参与南极事务以来,首次举办南极科学界最高层次国际性会议,具有重大意义。同年,全球海洋生态系统动力学第二次开放科学会议也在中国青岛举办。[19]2003年,董兆乾参加了物理学常设科学组下设南大洋海洋学组召开的SCAR南大洋研讨会,并应邀作了《中国南大洋考察和取得的主要成果》和《国际南大洋研究中亟待解决的前沿科学问题》的报告,还参加了起草《关于SCAR,SCOR和IOC联合协调国际南大洋海洋学研究的建议》的7人会议。(4)《国际协调南大洋多学科研究的新动向——关于参加SCAR南大洋研讨会的情况报告》,SCOR是国际科联下属的海洋研究科学委员会(Scientific Committee on Oceanic Research),IOC是联合国教科文组织下属的政府间海洋学委员会(Intergovernmental Oceanographic Commission)。

2004年,第三次国际南极GIS工作坊在中国武汉举办。地球科学常设科学组会议上,中国科学家鄂栋臣表达了参加新南大洋国际水深图专家组的意愿,同时中国表示了对2007—2008年国际极地年科研计划的兴趣,与地球科学相关的两个计划是甘布尔采夫山脉—冰川下高地探索和自主远程观测站。[20]但没有中国代表参加生命科学组会议。在2005年的执行委员会会议上,由于原任副主席日本代表的辞职,为鼓励亚洲国家参与SCAR活动,执行委员会决定从亚洲挑选一名副主席候选人,中国国家委员会积极提交了书面答复,最终批准中国科学家张占海担任新的副主席。[21]同年,中国承办了“冰冻圈、气候科学的冰冻前沿:理论、观察和实践应用”的首届气候与冰冻圈科学会议,以及国际气象与大气科学协会会议。[22]物理科学组在报告中认为,当年最重要的会议是在中国北京举行的“穹顶C/A的广角望远镜”会议,这是第一次在中国举行的南极天文学会议,会议上中国考察队提交了关于成功登顶冰穹A的报告。[23]

2005年之后,我国承办SCAR会议较少,但参与仍然较为活跃。2006年,SCAR第二十九届代表会议上,中国科学家张占海继续当选为SCAR副主席。[24]2007年,地理信息常设委员会会议上,鄂栋臣和陈能成等中国科学家发表了关于格罗夫山脉地理信息服务门户的报告,此计划资金完全由中国提供。[25]

第三阶段:2008年至今。相较于前一时期,我国承办和参加SCAR会议的热情下降,对会议的参与更有选择性。2008年,SCAR第三十届代表会议上,张占海未出席,结束2年任期后没有继续连任副主席。[26]地球科学组会议上,中国提交了相关国家报告,中国极地研究所和中国无线电波传播研究所提供了有关电离层等离子体的专业知识和测量数据。[27]没有中国代表参加生命科学组会议。2010年,地球科学组会议上,中国提交了相关的国家科研计划书面报告。同样没有中国代表参加生命科学组会议。2011年,南极天文学与天体物理学国际科研计划会议上,中国科学家王力帆、商朝晖、宫雪非和王晓峰等以报告形式介绍了在南极冰穹A安装南极巡天望远镜阵(AST3)的进展情况。(5)中国国家科学院天文台网站,2011年7月7日,http://www.bao.ac.cn/xwzx/zhxw/201107/t20110707_3302607.html。同年,推进2.4米近红外望远镜计划的国际合作会议在中国北京举行,会议额外经费由中国科学院国家天文台提供。[28]

2012年,南极天文学领域的首次国际学术研讨会在中国北京举行,来自80多个国家的近3000名科学家出席了会议。南极巡天望远镜(AST3)计划的两次国际会议分别于2012年、2013年在中国丽江和腾冲举行,会议由紫金山天文台、中国极地研究所和中国南极天文中心资助。[29]生命科学组下属的海洋酸化行动组也在中国香港设立工作坊。2016年,气候与冰冻圈科学会议在中国青岛举办。2017年,南大洋观测系统罗斯海区域工作坊在中国上海举办。中国科学家还参加了以极地应用为重点的机载大地测量学与地球物理学工作坊。2018年,第三十五届代表会议上,由于廷克基金会不再提供资金,2018年后廷克—缪斯奖将终止,中国表示可能为未来南极科学奖提供资金。[30]同年,中国参加了SCAR的2018年科学大会,在极地遥感、海冰与水汽交换、海冰模拟、海冰与冰盖变化监测等研究领域做6项口头报告或海报展示。2020年,第三十六届SCAR大会上,中国科学家李斐当选南极地理信息常设委员会联合主席。

(二)参与SCAR相关国际科学研究计划的情况

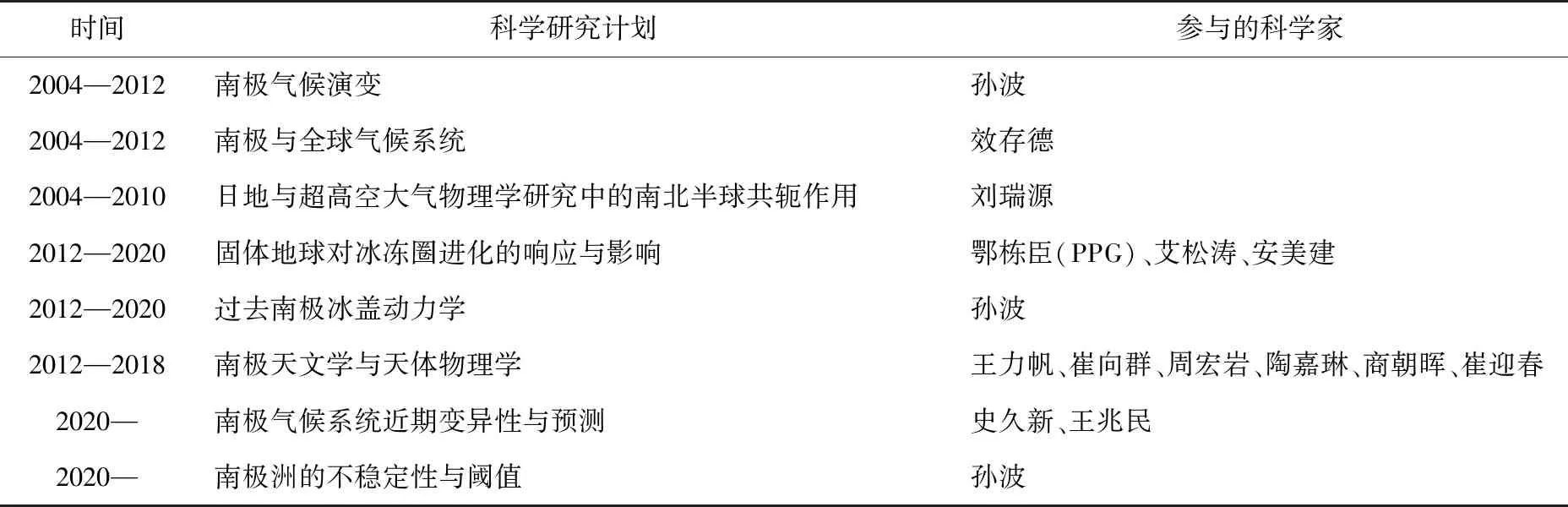

SCAR组织重构以来,推出国际科学研究计划(Science Research Program,简称SRP),以确定未来科学研究的优先事项,这是目前SCAR科学研究中最活跃的部分,计划通常长达6—8年,至今已更新换代三次。总共有14个SRP,我国参与了其中8项。

2004年,南极科学研究委员会推出首代国际科学研究计划,分别是南极气候演变、南极与全球气候系统、日地与超高空大气物理学研究中的南北半球共轭作用、南极演变与生物多样性以及南极冰下湖环境,我国参与了前3项研究。南极与全球气候系统(The Antarctica and the Global Climate System, AGCS)项目,结束于2012年,旨在研究南极和全球气候在大气、海洋方面的联系,以及南极气候和地球系统的响应机制,尤其关注大气、海洋和冰冻圈等气候要素间的行为和交互作用。在2005年SCAR执行委员会会议上,出于对专门知识和地域平衡的考虑,提名秦大河加入AGCS指导委员会。[31]指导委员会中的中国科学家还有效存德。我国在该计划中参与了南极气候系统变异性、冰芯中的全球与区域气候信号和南极气候信号输出3个研究主题。在国际横穿南极计划中,中国负责从中山站到南极冰盖最高点 (冰穹A) 这条断面,2005年1月,中国第21次南极考察队冰盖队成功登顶被称为地球上“不可接近之极”的冰穹A。此外,我国还参加了南极海冰的生物地球化学计划,维护固定冰网络中的沿海站点。[32]

南极气候演变(Antarctic Climate Evolution, ACE)项目,结束于2012年,旨在利用古气候和冰盖建模调查,综合陆地和海洋地质与地球物理证据,研究南极气候和冰川历史。中国极地研究中心孙波是该SRP指导委员会成员,主要参与无线电回声小组。[33]2008—2009年,我国参与甘布尔泽夫区域计划(Antarctica′s Gamburtsev Province Project, AGAP),与美国、德国、英国等国家共同利用机载雷达对东南极冰盖开展调研。[34]

日地与超高空大气物理学研究中的南北半球共轭作用(Inter-hemispheric Conjugacy Effects in Solar-Terrestrial and Aeronomy Research, ICESTAR)项目,结束于2010年,主要研究地球外层大气如何响应两极太阳风变化,解决关于太阳风和地球外层大气相互作用的关键问题,以量化和理解太阳辐射和高纬度地球之间的耦合机制。ICESTAR指导委员会成员包括中国科学家刘瑞源,主要负责提供电离层、无线电波传播和高层大气物理等领域的知识。[35]

第二代国际科学研究计划共有6个,包括固体地球对冰冻圈进化的响应与影响、过去南极冰盖动力学、南极天文学与天体物理学、21世纪的南极气候变化、南极生态系统状况,以及南极生态系统恢复能力和适应性,我国参与了前3项研究。除南极天文学与天体物理学项目外,都结束于2020年。南极天文学与天体物理学(Astronomy and Astrophysics from Antarctica,AAA)项目,开始于2012年,2018年后转变为直接隶属于执行委员会的专家组。南极大陆为天文学提供了一个仅次于太空的优越的观测环境,该计划旨在协调南极的天文活动,确保南极天文学的国际投资能够收到最好成果。我国在该计划中具有较大影响,体现在很多中国科学家都是指导委员会成员。2008年,中国南极天文中心主任王力帆被提名为指导委员会成员。此后,崔向群、周宏岩、陶嘉琳、商朝晖分别在不同时间参与了指导委员会。宫雪非是该计划下新设施工作组的副主席。2018年,中国领导研制南极高原自动台址测量舱,并成功将其放置于冰穹A,合作国家包括澳大利亚、新西兰、英国和美国。

固体地球对冰冻圈进化的响应与影响(Solid Earth Response and Influences on Cryospheric Evolution,SERCE)项目,开始于2012年,旨在更好地了解固体地球和冰冻圈之间的交互关系,在全球变暖的大背景下更好地控制冰量平衡、冰动力学和海平面变化。鄂栋臣是SERCE计划规划组的指导委员会成员。2016年后,艾松涛和安美建成为指导委员会成员。

过去南极冰盖动力学(Past Antarctic Ice Sheet Dynamics,PAIS)项目,开始于2012年,建立在ACE的基础上,旨在增进东、西和南极半岛冰盖对气候和海洋条件敏感性的了解,有助于预测冰盖和海平面对未来气候变化、海洋变暖的反应。2015年,我国冰川地质学家孙波成为指导委员会成员。[36]

此外,21世纪的南极气候演变(AntClim21)的科研计划规划组是南极环境过去与未来的变化(Past and Future Change of the Antarctic Environment,PACE),旨在为区域环境变化预测提供重要的资料,包括南极大气、海洋和冰冻圈在未来 20—200年的变化。虽然AntClim21中没有中国科学家,效存德参与了计划规划组PACE。

第三代国际科学研究计划于2021年开始正式实施,包括南极气候系统近期变异性与预测、南极洲的不稳定性与阈值,以及支撑南极与南大洋养护的综合科学,目前我国参与了前2项。南极气候系统近期变异性与预测(Near-term Variability and Prediction of the Antarctic Climate System,AntClimnow),建立在AntClim21基础上,旨在对南极气候至2100年及以后的变化做出更准确预测。我国物理学家史久新和王兆民参加了计划规划组,其中王兆民成为SRP指导委员会成员,参与的研究主题是南极气候系统在空间与时间尺度上的可预测性。南极洲的不稳定性与阈值(Instabilities and Thresholds in Antarctica,INSTANT),通过更好地了解气候、海洋和固体地球与冰的相互作用和反馈,量化南极冰盖对过去和未来全球海平面变化的贡献,使决策者能够更好地预测和评估风险。我国冰川地质学家孙波参与了计划规划组和科研计划。

总体而言,我国参与国际科学研究计划有以下特点:一是领导力不足,还未有中国科学家担任过科研项目的首席官;二是参与积极性不强,作为一般项目成员的科学家人数太少;三是未涉及南极生态与环境这一重要的科学领域(见表2)。

表2 中国参与的SCAR科学研究计划(6)2020年至今的SRP参与人员名单见SCAR官网,https://www.scar.org/science/srp/;2012—2020年的SRP参与人员名单见SCAR官网https://www.scar.org/science/former-srp/。

(三)向SCAR提交的国家报告

SCAR要求正式会员的国家委员会按照秘书处提供的指南,提交年度国家报告,内容通常包括各国的国际科研计划和进展,以及参与SCAR各科学组及其附属机构活动的情况。中国自加入SCAR以来,一共提交了14次国家报告。

1988年至1995年,中国共提交了5次国家报告。1988年提交的报告,主要阐述了我国在生物学、大地测量学和地理信息、冰川学、地质学、固体地球物理学、高层大气科学、人类生物学与医药学、后勤方面的科学研究活动,以及接下来一年内的国家科研计划。1989年提交的报告中,新增了空间地理学、海洋学、电离层、地磁学、制图学等方面的信息。1991年、1992年和1995年的国家报告没有文本保存。

中国在1996年至2003年间没有提交过国家报告。自2004年到2013年,除2008年外,我国每年都按要求向SCAR提交文本报告,主要阐述中国在空间物理学、生物学、海洋学和地质学方面的科研活动,并新增了我国参与地质、生物和物理常设科学组及其附属的各行动组、专家组、科学研究计划组和计划规划组的情况。此后,中国没有再向SCAR提交过国家报告。

总体来看,我国在1988—1995年、2004—2013年这两个时期积极提交国家报告,向SCAR汇报我国在南极的科学研究进展、成果和计划,在1996—2003年期间和2013年后表现较为消极。

三、我国参与SCAR面临的挑战

综合来看,我国参与SCAR主要面临话语权较弱的挑战,具体体现在两个方面。

首先,集中体现在中国科学家担任该组织领导职务的人数很少。据统计,截至到2020年,SCAR曾有过54位领导官员,包括15位主席和39位副主席,我国仅有董兆乾和张占海2位科学家曾分别于1992—1996年和2005—2008年期间担任过SCAR副主席。而历任所有主席和副主席中,来自美国的科学家有8位,在各国中位列第一;来自于领土主权声索国的履职科学家总计人数多达25位。其中阿根廷科学家有5位,英国、澳大利亚、新西兰和法国分别有4位。(7)SCAR主席与副主席的具体名单见David W H Walton, Peter D Clarkson and Colin P, Science in the Snow: Sixty years of international collaboration through the Scientific Committee on Antarctic Research, Cambridge, 2018, pp265-268。

SCAR专注于南极科学,负责科学事务的部门是其核心所在,而科学部门内具体的科学活动,都由各组首席官负责领导和组织。因而,各国当选首席官的科学家数量,是其话语权强弱的重要体现。在SCAR成立后约40年内,主要科学机构是工作组和专家组,而当前科学部门由3个科学组,及其下设的专家组、行动组、科学研究计划和科学计划规划组组成。历史上,20世纪80年代前的首席官都来自于原始缔约国。20世纪80、90年代期间的首席官有51位。我国仅有冰川学家秦大河于1998—2002年曾担任冰川学工作组的首席官,与澳大利亚、英国和美国等传统南极科研强国存在显著差距,也不如德国和意大利等新参与者。

还有一份资料显示,2002年SCAR重组后,科学机构曾有106位首席官,来自英国的首席官多达20位,在各国中位列第一。澳大利亚、德国和意大利都有10位以上的科学家曾担任首席官。乌克兰、马来西亚和印度的南极科研实力弱于中国,也有科学家曾任职首席官。其中唯独没有来自中国的科学家。(8)SCAR首席官名单见David W H Walton, Peter D Clarkson and Colin P, Science in the Snow: Sixty years of international collaboration through the Scientific Committee on Antarctic Research, Cambridge, 2018, pp271-276,以及SCAR网站,https://www.scar.org/about-us/leaders/。

此外,根据SCAR最新修订的2018年版议事规则和选举程序规定,当选为科学组领导官员需要获得50%以上出席国家官方代表的支持票,修订前仅要求获得简单多数票。[37]这一官员选举规则的改变,意味着我国科学家想要担任科学组的领导职位,需要获得几乎一半以上成员国的支持,难度显著增加。

其次,我国对SCAR科学研究计划的参与不足。科学研究计划是目前SCAR最为重视的旗舰项目,代表了南极科研优先方向和事项。因而各国参与科学研究计划的情况,也是衡量话语权强弱的重要标准。SCAR的指导委员会是科学研究计划的领导核心。我国曾有12位科学家成为了指导委员会成员。在第一代科学研究计划中,我国有3位科学家加入指导委员会。在第二代科学研究计划中,我国的指导委员会成员增加至8位,但其中5位参与的都是“南极天文学与天体物理学”计划。在2021年开始执行的3个科学研究计划中,我国科学家仅有王兆民是“南极气候系统近期变异性与预测”的指导委员会成员。另外,除指导委员会外,我国很少有科学家作为一般成员参与科学研究计划。当前参与科学研究计划的科学家共计203位,而我国科学家仅有3位。

虽然SCAR将不干涉政治作为重要的组织原则,但通过统计分析科学家的国籍,可以看出不同国家在SCAR中的领导力和活跃程度与国家南极利益及战略之间具有相关性。如我国在科学研究计划方面的话语权,与美国相比就有显著差距。SCAR重组后,科学研究计划取代了工作组和专家组的重要地位。美国科学家显然根据这一变化调整了自身策略,将科学研究计划作为参与重点,因而拥有较大话语权。2002年至今,14项科学研究计划的首席官共计32位,其中有6位美国科学家,占比为19%。2020年之前两代科学研究计划的指导委员会成员共计127位,其中27位来自美国,占比为21%,人数在各国中位列第一,且目前正参与南极科学研究计划的美国科学家多达32位。在南极科学事务中缺乏话语权,会影响我国在关键的南极科学问题上发挥作用,也不利于我国科学家更有效便捷地获取前沿科研信息,需要引起足够的重视。

四、我国深入参与SCAR的应对策略

首先,强大的南极科研水平和能力是获得话语权的基础。我国应继续加强南极科研水平,拓展研究广度和深度,从而在南极科学事务领域争取更多的话语权。比如冰穹A作为南极内陆冰盖的最高点,是南极冰盖冰芯钻探和全球天文观测的最佳地点之一,我国率先在冰穹A进行科学考察并建立了昆仑站,抢占了南极天文学和冰川学研究的世界前沿,这是我国科学家能成功竞选为SCAR冰川学工作组主席,以及在南极天文学与天体物理学国际科学研究计划的指导委员会中占据多个席位的重要原因。

30多年来,我国南极科学研究水平持续提升,但对南极科研的系统性还有待增强。近年来,南极特别保护区、南极海洋保护区系统、生物勘探和气候变化成为南极治理和南极科研中的焦点,而我国南极科研在海洋学、生物生态学和环境保护等方面还相对薄弱。从我国参与SCAR科学研究计划的历史来看,很少涉及生物生态学领域,中国科学家没有参与其中主要的相关科研计划,包括南极演变与生物多样性、南极生态系统状况和南极生态系统恢复能力和适应性等等。今后,我国在开展南极科研计划时需要更紧密地与SCAR的国际科学研究计划相结合,争取使我们有更多的科研工作纳入重大国际研究计划,产出更有影响的研究成果。譬如,我国曾经重点开展过南极磷虾研究,恰好与当时最大的国际南极研究计划——以磷虾资源为重点的南大洋生态系统研究(BIOMASS)同步进行,因而取得了很好的效果。与此相反的案例是,在罗斯海保护区的设立问题上,中国和俄罗斯等国家对其科学论据持怀疑态度,但由于缺乏相关的科学研究资料和数据,却在谈判中处于劣势地位,难以坚定地维持自身的立场。目前正在执行的南极科研计划中,支撑南极与南大洋养护的综合科学也没有中国科学家参与。因此,我国应该更广泛地开展南极科学研究与考察,更全面地参与国际南极研究项目,在为南极科学研究做出更大贡献的同时,逐步提升在SCAR中的话语权。

其次,以常设科学组和科学研究计划为重点,更加积极地参与SCAR工作,提高自身的影响力。SCAR重组后的组织结构,常设3个科学组,每个科学组几乎包含所有成员国的代表。同时,SCAR一直采取协商一致的决策方式,其与全体一致决策方式的重要区别在于只需要参加或出席的代表之间达成一致。因此,在各国都能被充分代表的情形下,依靠科研人员数量优势无法再主导科学组,各国之间的权力更为均衡。这种管理机制对于我国科学家在科学组中展开活动是有益的。我们需要争取更多与中国关系友好国家的科学家的支持,积极参与科学组官员的竞选,争取更多的中国科学家进入领导层。

我国还应积极参与南极各项科学研究计划,争取进入指导委员会。当前,科学研究计划是SCAR科学事务方面最重要的部分,其拥有最高级别的投入,能获得大量科学资金。根据2017—2020年财务报表,批准给SRP的年均预算约为11—12万美元,在SCAR的科研活动总预算中占比接近50%。科学研究计划虽然名义上属于科学组的附属小组,但在很多方面都具有独立性。科学组无权否定设立新SRP的提案,其负责人有权出席代表会议进行工作汇报。与常设科学组不同,科学研究计划没有参与人数的限制,因此要尽可能鼓励更多我国科学家尽可能早地参与科研计划规划,因为科学研究计划的首席和指导委员会人选往往都是计划规划组的原有成员。

重视和加快培养南极科学研究人才储备是积极参与SACR的基础。没有足够的南极科研人员,积极参与也无从谈起。从长远发展着眼,我国应重视对青年科学家和学科带头人的培养和支持,鼓励更多的青年科学家投身于南极科考和研究,并参与南极科委会和争取担任领导职务。

最后,南极科研很多项目是通过国际合作实现的,我国应积极与友好国家进行科学合作,以提升在SCAR的影响力。我国可以加强与拉美国家的合作,扩展在南极科委会中的“朋友圈”,实现优势互补、互利共赢。2017年,中国国家海洋局与阿根廷国家南极局、智利外交部南极研究所,签署了极地领域双边合作谅解备忘录。[38]2018年,中智两国进一步签署了《关于开展南极与南大洋科学合作谅解备忘录》。[39]巴西、智利和阿根廷等拉美国家在地缘上是近南极国家,且近年来在SCAR中较为活跃,有越来越多的科学家担任首席官,影响力明显增强。具体而言,拉美国家在对南极气候变化、南极环境保护等方面有着深入的研究。[40]当前SCAR正在执行的3项科学研究计划中,巴西科学家伊拉娜·韦纳(Ilana Wainer)是南极气候系统近期变异性与预测的首席官,阿根廷科学家梅卡·桑托斯(Mecha Santos)是支撑南极与南大洋保护的综合科学的首席官。我国可以利用资金和技术方面的优势,在气候变化和环境保护方面加强与拉美国家的科学合作。

我国还可以加强与澳大利亚等传统南极科研强国合作。我国自开始南极科考以来,一直与澳大利亚保持了良好的合作关系。2014年,我国与澳大利亚签署了《中华人民共和国政府与澳大利亚联邦政府关于南极与南大洋合作的谅解备忘录》。[41]由于开展南极研究的历史较早,澳大利亚的整体科学研究实力较高,在SCAR中也有较强的话语权,其担任该组织领导席位的科学家数量也一直名列前茅。我国现有南极科学预算远超澳大利亚,但南极科学研究成果产出不强,与澳大利亚科学界增加合作科研和考察计划,可以提升科研成果形成和转化能力。当前,澳大利亚科学家亚历山大·特劳兹(Aleks Terauds)是支撑南极与南大洋保护的综合科学科研计划的首席官,我国可以将环境保护作为两国科研合作的重点之一。

五、结语

目前,科学研究依然是参与南极治理和获得南极事务发言权的基础,也是各国在南极的最主要活动。积极进行科学研究和参与SCAR,对我国不仅具有科学价值,更有战略价值。首先,有利于消解南极地区的“中国威胁论”。当前,我国积极参与南极科研活动,扩大在南极治理的影响,引发传统南极强国尤其是领土主权声索国的猜测和质疑,甚至掀起了“中国威胁论”,认为中国南极活动主要由利益驱动。这对我国参与南极治理造成了不利影响,例如,中国关于在冰穹A建立特别管理区的提案连续被否决。SCAR是南极科学的权威机构,专注于基础性而非应用性科学研究,又是“不问政治”的非政府组织,积极参与SCAR,有利于增强中国南极活动的道义性。其次,有利于中国提升在南极事务中的“话语权”。在南极海洋保护区、生物勘探等新兴议题上,科学论据缺乏已成为重要问题。积极参与SCAR的相关科研,在科学基础上提出中国方案,有益于增强我国的影响力。最后,有利于推动南极“人类命运共同体”的建设。我国参与南极治理,不仅着眼于国家利益,还重视普遍人类利益。SCAR致力于提高对气候变化和南大洋生态保护等全球性问题的科学认识,我国参与这些科研活动,是中国积极为南极提供公共产品的重要表现。

总之,我国在SCAR等南极国际组织中的参与是相对被动和有限的,这在一定程度上限制了中国在南极治理中作用的发挥。中国是南极治理的重要参与者和关键力量之一,从这一认识出发,我国未来应更加积极主动地、深入地参与南极国际组织,包括争取更多的中国专家担任领导职务,以及牵头组织更多重要的国际合作项目和活动,进而提升在南极治理中的话语权和影响力。