晚清上海租界小说戏曲案件审判的主要特点与影响

张天星

晚清上海租界小说戏曲案件审判的主要特点与影响

张天星

(台州学院 人文学院,浙江 台州 317000)

晚清上海租界小说戏曲案件频仍,小说戏曲案件是上海租界会审公廨值得关注的审判事务,部分西方法律制度被移植到小说戏曲案件审判之中。从审判程序上看,小说戏曲案件属于违警罪,租界警察既是小说戏曲案件的主要侦缉力量,也是主要起诉方;在案件审判中,比较重视证据,出现了被告聘请辩护律师的现象,公廨谳员的审判权力逐步被外国陪审官侵占。从量刑标准上看,晚清上海租界小说戏曲案件判罚开始了刑罚的近代转型:一是量刑比清朝衙门采用的刑罚要轻;二是率先移植了罚金刑。晚清上海租界小说戏曲案件从侦缉力量、罚金刑移植、量刑轻刑化等方面一定程度上影响中国传统小说戏曲管理法制的近代转型和中国现代文艺管理法制的建立。

晚清;上海租界会审公廨;小说戏曲;案件审判;法律

小说戏曲案件,是指官方依法对涉嫌违禁的小说戏曲事件予以侦查、传案、审理、判罚的司法行为。鸦片战争之后,凭借商业繁荣、人车辐辏、西学竞盛的优势,上海一举发展成为中国近代小说出版中心和演剧中心。与之对应,上海租界的小说戏曲案件亦纷纭迭出。据统计,1878-1904年,上海公共租界会审公廨谳员审理小说戏曲案件72起,法租界公廨谳员审理小说戏曲案件12起,小说戏曲案件是上海租界会审公廨值得关注的审判事务①。遗憾的是,迄今为止,尚未发现有关晚清上海租界小说戏曲案件审判卷宗档案。晚清《申报》等报刊登载了不少关于租界会审公廨审判小说戏曲案件的报道,它们虽然零星、片段,但在缺乏小说戏曲案件卷宗档案的情况下,却是了解晚清上海租界文艺管理、法制变迁的珍贵史料。本文即依据这些史料,拟从查缉、审讯、辩护、量刑、刑罚等方面探讨晚清上海租界小说戏曲案件审判的主要特点,并揭橥其在中国法制史、文艺管理史上的积极意义。

一、侦缉:租界警察是侦缉的专职力量

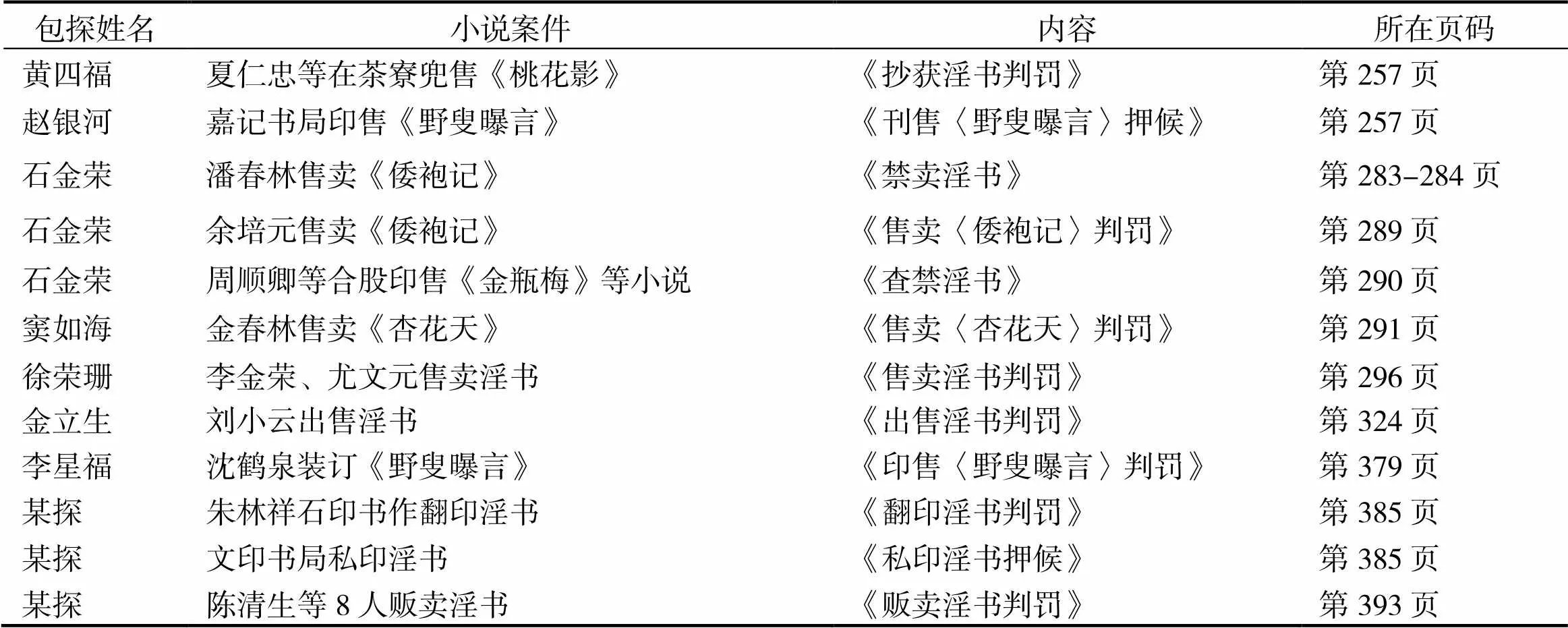

禁毁小说戏曲是有清一代之制度,清朝官方侦缉违禁小说戏曲的主体可谓人员驳杂,包括皇帝、各级文武官员、士绅、差役、汛弁、地保等皆曾参与其中,具有传统法制责权不明的特点。晚清上海租界负责查缉违禁小说戏曲的是警察,上海租界警察制度是英国警察制度的直接移植。1854年8月19日,英租界成立巡捕房,法租界巡捕机构则成立于1856年。租界警察主要分为巡捕和包探,巡捕属于外勤警察,各在辖区巡逻,“昼则分段查街,夜则腰悬暗灯”。包探又叫包打听,属秘密警察,“包打听为巡捕耳目,系工部局雇用者。专探各事,如失窃剪绺等案,亦任查缉”[1]84-85。包探在晚清上海租界查缉小说戏曲案件中起着较大作用,他们在探知小说戏曲违禁案件后,常采用三种方式制止违禁:一是禀报捕头,二是禀告谳员请究,三是直接将违禁者拘传至公廨究办。根据《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》统计的包探直接将小说戏曲违禁者拘传至公廨请究的案件(表1-2)①,可见包探在查缉小说戏曲案件中之作用。

包探查缉中不少案件提及“捕头访知”“为捕头所闻”“谳员访闻”,所谓捕头和谳员访闻的案件基本也应归功于包探的密查暗访。因为巡捕身着制服、佩戴徽章,引人注目,他们侦查违禁戏曲时,或脱去号衣,或微服稽查。包探身着便衣,防不胜防,查缉小说戏曲案件的地点除茶园、书坊外,还有荒场、菜市、弄堂、石路、茶寮等广泛区域,大有耳目密布、无孔不入之势[2]197-304。

表1 晚清上海租界包探拘传小说案件

表2 晚清上海租界包探拘传戏曲案件

上海租界会审公廨是设立在租界内的由中外审判官组成的中国司法机构,公共租界公廨成立于1869年4月20日,同月13日,法租界会审公廨也首次开庭。晚清江苏官长曾多次开单札饬公共租界公廨谳员查禁小说戏曲,包探对所开名目一般较熟悉。一者,租界包探查禁了不少改换名目的违禁剧目;二者,包探能根据江苏官长颁发的违禁单目查禁。包探赵银河曾根据江苏官长颁布的应禁单目,侦获了《野叟曝言》《玉蜻蜓》《珍珠衫》等案件[2]257。租界警方侦获小说戏曲案件后,案件遂进入起诉和审判阶段。

二、起诉:租界警方掌握主要起诉权

中国传统衙门审理的小说戏曲案件之来源有两种,一是接受士绅、地保等投禀官府的案件,二是官吏主动访查、侦获的案件。由于晚清上海租界警察是小说戏曲案件的专职查缉力量,租界警察遂成为违禁小说戏曲的主要起诉方,具体包括由包探个人起诉、由巡捕房起诉、由工部局起诉3种方式。

(一)由包探个人起诉

租界公廨审理的大多数小说戏曲案件是由包探个人起诉的。即包探侦查小说戏曲案件之后,直接将违禁者拘传至公廨,禀明违禁情形或出示物证,由公廨讯究。如:

弹唱淫词,本干例禁,尔来宝春茶馆主顾阿金倩俞百勋每晚弹唱,极尽形容,不堪入耳,为包探赵银河查悉,将顾拘廨请办。翁直剌商之梅副领事,判顾罚洋二十元以儆。[2]299

此案中的包探赵银河将违禁弹唱淫词的茶馆主顾阿金拘解公廨请办,所谓请办,即是起诉。又如:

包探金立生解刘小云至案禀称,小的查得刘违禁出售淫书,是以送案请究。刘供称,小的未知禁令,求恩宽宥。司马判罚洋银五元,淫书焚毁。[2]324

包探金立生将刘小云拘送公廨请究,“送案请究”,就是金立生起诉刘小云违禁销售淫书。鉴于包探查禁小说戏曲违禁的执法权由巡捕房和公廨直接赋予,包探将违禁者拘传公廨请究,实际上是包探代表租界警方和公廨将小说戏曲案件作为违警案件向审判机关起诉。

(二)由巡捕房起诉

即包探或巡捕将探知的小说戏曲案件禀报巡捕房,或将违禁者拘传至巡捕房,再由巡捕房将违禁人员禀报或解送公廨审判。1896年9月,包探赵银河和黄四福查获肇记书局翻印《野叟曝言》,遂将局主蒋午庄和装订人张阿双拘押捕房,10月1日,蒋、张被解送公廨请究[2]258。1897年6月15日,包探黄四福查知天福戏园演唱《左公平西》,园主武春山被传入捕房,然后解送公廨讯判[2]266-267。这两个案件的起诉方皆为巡捕房。

(三)由工部局起诉

上海租界工部局成立于1854年7月11日,由万国商团、警务、卫生、财务、教育等机构组成,承担着租界市政府的角色。租界戏园、新闻出版机构由工部局颁发执照方可开设,工部局对它们有管理权。从起诉方式上看,工部局起诉小说戏曲违禁一是直接起诉,即直接告知公廨具体案件,由谳员传究。1889年3月,工部局查得九香园招人演唱花鼓戏,告知公廨,谳员蔡汇沧派差传园主孟七讯问[2]218。二是委派律师起诉。1910年11月,工部局指控《国华报》刊载淫词小说《邬生》,委派巡捕房侃克律师到公廨请究[2]470。总体上看,由工部局直接出面起诉的小说戏曲案件不多见。

从隶属关系看,包探隶属于巡捕房或公廨,巡捕房隶属于工部局,公廨谳员查禁小说戏曲的谕令需要获得工部局的许可,“请值年领事加盖印信,然后关照捕房”[2]200-201。可见,晚清上海租界小说戏曲案件的起诉权实际掌握在租界警方手中,违禁小说戏曲作为违警案件由警方起诉,由作为专门审判司法机构——会审公廨审理。中国传统地方衙门是集侦、控、审三位一体的审判机关,“县令集警察(他要拘捕罪犯)、起诉人、辩护律师、法官、法医、陪审团的职责于一身”[3]26。公廨谳员无需像清朝县令那样亲自侦查或起诉小说戏曲案件,租界小说戏曲案件中侦查、起诉和审判的分工,体现了近代司法审判制度的进步。

三、审讯:陪审官逐步侵占审判权

晚清上海租界会审公廨审理的小说戏曲案件的被告大多是华人,1868年颁布的《洋泾浜设官会审章程》(以下简称《会审章程》)确定了外国官员陪审制度,但只有牵涉洋人到案的案件时,陪审官才必须出席参与审断,纯粹华人案件则由中国官员独立审理。换言之,小说戏曲违禁被告为纯粹华人,由中方谳员独立讯断即可。晚清上海租界小说戏曲案件的审判,开始也的确遵照了该项规定。今见晚清上海公共租界会审公廨外国陪审官最早越权参与违禁戏曲审判的是1894年4月洪园福星楼演唱摊簧案,英国使馆助理萨允格参与该案陪审[2]240,外国陪审官参与违禁小说审判始于1899年3月潘春林售卖《倭袍记》案,英国使馆参赞梅尔思参与陪审[2]283-284。这两个案件中的被告林步清、潘春林等人皆为华人,本不在外国官员陪审之列,完全违背了《会审章程》“若案情只系中国人,并无洋人在内,即听中国委员自行讯断,各国领事官毋庸干预”的规定[4]520,是外国对租界会审公廨司法审判权力侵占的结果。

据陪审制度,判决结果应由谳员与陪审官合议裁定,但一些小说戏曲案件的审判表明,外国陪审官主导了审判结果。1896年9月查获的蒋午庄和张阿双印售《野叟曝言》案,蒋、张二人皆为华人,证据确凿,中方谳员有完全审判权。第一次审判时因陪审官缺席,谳员蔡汇沧判:“一并押候,会商领事官从严惩办。”第二次审判时蔡汇沧商之陪审官萨允格,以罚金结案。该案说明谳员审判权受到掣肘,放弃了《会审章程》规定的完全审判权。1903年9月,玉仙戏园演唱《张桂卿吊膀子》,公共租界谳员孙建臣和英国副领事迪比南判园主王金宝罚洋五百元,王金宝称“无力缴洋,求恩酌减”。孙建臣据情与迪比南合议,但迪比南“并无转圜之意”。孙建臣只好让王金宝选择:如无力缴洋,枷示三个月,期满押西狱两年[2]333。该案表明,陪审官主导了该案的审判结果。

四、证据:从查缉到审判比较重视证据

晚清上海租界公廨是中外联合成立的租界审判机关,受到西方近代司法制度的影响,与清朝衙门相比,在审判中出现了一些反映近代法制的新特点。其中,审判中重视证据而减少刑讯的特点得到了研究者的肯定,“会审公廨审判的确已不滥用刑讯,比较重视人证、物证的采信,往往以客观证据作为判决依据”[5]136。该特点在小说戏曲案件审判中亦有体现。小说戏曲案件的证据可分为物证和人证。

(一)物证

包括违禁演出的乐器和违禁小说刊本板片。包探查获花鼓戏、摊簧等案件,乐器被他们作为呈送公廨请究的重要证据。如“起到琵琶、弦子、和琴等一并送案”[2]198。“胡琴鼓板等件呈案。”[2]230-231“起案之锣鼓等物存候销毁。”[2]236违禁小说案件中的所谓“淫书”,也是呈案的重要物证。如“包探赵银河拘解嘉记书店主伙蒋午庄及订书之张阿双并《野叟曝言》书片数百部,印书石一块到案”[2]257。“(英探黄四福)访获某某等三人并起获《桃花影》等诸书解送公堂。”[2]758在租界公堂审理小说案件的报道中,多有“淫书存候焚毁。”[2]283-284“淫书当堂撕毁”[2]265等交代“淫书”去向的文字,说明“淫书”是定谳的关键证据。

(二)人证

公廨审理小说戏曲案件的人证基本是负责侦查的包探或巡捕,其方式是包探和巡捕查获案件后,将被告拘传至公廨指控,同时作为目击证人,如:

包探赵银河禀称,小的查得前晚丹桂戏园演唱《三只手》一剧,实即《送灰面》。其中关目淫秽殊甚,故将园主周凤林传入捕房告知捕头,送案请判。屠别驾商诸单翻译官,然后判罚洋银二十圆。[2]268

该案中包探赵银河既代表警方起诉,同时又作为证人举证丹桂戏园演唱的《三只手》即是违禁剧目《送灰面》。又如:

宝善街丹桂髦儿戏园女伶陆菊芬演唱《翠屏山》一出,扮演潘巧云过于淫亵,经老闸捕房包探刘森堂目睹,以其有伤风化,业已禀明捕头请廨饬传园主戴云舟到案讯明属实,宝谳员与英康副领事以戴故违禁令,着罚洋三十元充公。[2]473

此案中,包探刘森堂是起诉丹桂髦儿戏园演唱《翠屏山》的目击证人。据史料,晚清上海租界所有小说戏曲案件审判过程中,未见刑讯逼供,这应与审判中较重视证据不无关系。

五、辩护:出现被告聘请律师的现象

1870年代,上海租界会审公廨审判开始出现辩护律师。1880年代开始,公廨审理案件中被告聘请辩护律师属常见现象,“华洋互市以来,尤多交涉事件。余观英、法二公廨中西互控之案,层见叠出。无论西人控华人,须请泰西律师以为质证,即华人控西人,亦必请泰西律师”[6]180。由于小说戏曲违禁者多身处下层、倡优艺人的贱业身份、近代法律意识淡薄等原因,被控小说戏曲违禁者聘请辩护律师的现象出现较晚。今见晚清上海租界戏曲案件最早聘请辩护律师的是1903年1月品仙戏馆演唱《活捉乌龙院》等淫戏案,园主朱锡臣聘请哈华托律师到案申辩。哈华托(Wm. Harwood),英国人,是晚清上海资格最老、最有名的律师,开办有哈华托律师务所,曾被清政府聘请为“苏报案”的代理律师。哈华托以朱锡臣早已将戏园归并他人经手、且演唱淫戏时朱锡臣在杭不在沪为由进行辩解。该案审理时,中西各探捕和收捐人作为原告证人出庭作证,哈华托作为被告聘请律师出庭辩护,并出示戏园归并他人的字据[2]328-329,案件中证据和律师作用得到重视,说明该案的审理已经属于现代法庭审案方式。1910年1月,湖北路春贵戏园因演唱《遗翠花》,园主赵春庭、伶人小桃红、陈嘉祥一并被包探传至公廨请究。赵等三人聘请费信惇律师出庭辩护。费信惇(Stirling Fessenden,1875-1943),美国人,1903年至上海任律师,1905年与其他外籍律师组成佑尼干律师事务所。最后,公廨认定《遗翠花》原非淫戏,不在禁例[2]454。1910年11月,《国华报》主笔周心梅登载《邬生》小说被工部局认定是淫词小说,提请公廨讯究,周心梅也聘请费信惇为辩护律师[2]470。被告聘请辩护律师,一定程度上保护了被告利益。例如,清末《遗翠花》在北京、东北等地被官方指定为应禁淫戏[2]106-107,而费信惇为赵春庭等人辩护的判决结果是《遗翠花》原非淫戏。在工部局控告周心梅刊登《邬生》小说案中,费信惇以该小说并非周心梅所作,“系在《聊斋》及《秋灯录》并《丛钞》等书上剿袭而来”为辩词,并当庭出示西文《聊斋志异》呈验。最后孙羹梅和陪审官海德礼“以所登小说究属有伤雅道”为由,判周心梅罚洋15元[2]471。考虑到该案的原告工部局是租界领导机关且美国副领事海德礼参与陪审,判罚15元无疑属较轻处罚。中国古代有讼师而无律师,古人把帮人办理诉讼事务的人称为讼师。讼师为历代法律所严禁,《大清律例》规定:“凡教唆词讼及为人作词状增减情罪诬告人者,与犯人同罪。”[7]525晚清上海租界小说戏曲案件中出现辩护律师,说明现代律师制度正在被更多的国人所接受。

六、刑罚:开始了近代化变革

刑罚是审判机关以国家的名义,依法对犯罪人实行限制或剥夺其某种权益的法律制裁方法。比较上海租界内外的违禁小说戏曲刑罚,可以看出上海租界小说戏曲案件的裁决有别于《大清律例》的相关规定,并开始了文艺管理法制的近代化变革。

(一)量刑比同期其他清朝衙门要轻

会审公廨是设于租界之内由中外审判官组成的中国司法机构,适用法律主要包括中国法律、外国法律、租界立法和中外习惯法等。《大清律例》适用于华人被告的民刑案件,《会审章程》规定会审公廨只发落杖枷以下罪名。换言之,租界内的小说戏曲违禁华人案件皆可判处杖、笞、枷等刑罚,但比较而言,上海租界小说戏曲案件的量刑标准要比租界之外的清朝衙门的量刑标准要轻微得多。

其一,肉刑比清朝衙门判罚要轻。肉刑是对犯者肉体施加的惩罚。《大清律例》规定的肉刑包括杖刑、笞刑、枷示等,晚清对小说戏曲违禁者判处的肉刑主要有笞刑、枷示,以及刑律无载的掌颊。据统计①,1878-1902年,上海法租界公廨和公共租界公廨共判处小说戏曲违禁者笞刑10起、枷示9起,其中笞刑最高者300板、计2起,最少者50板、计2起;枷示时间最长者1个月、计4起,最短者5天、计2起。1881年至1908年,上海县、宁波、温州、北京、杭州、南京、九江等地衙门共判处小说戏曲违禁者笞刑24起、枷示9起,其中笞刑最多者达1 000板、计4起,最少者50板、计2起,枷示时间最长者3个月、计3起。整体上看,上海租界小说戏曲案件判罚从笞刑次数、枷示时间上都比租界之外的清朝衙门的判罚要少。

其二,一些小说戏曲案件未作处罚。据统计①,1881-1904年,晚清宁波知府和鄞县知县共审判串客(花鼓戏)案件11起,这11起案件中的违禁者皆被处以笞刑或枷示;1881-1906年,上海知县共审理小说戏曲案件12起,除未作处罚和不知审判结果各1起外,其余10起皆为判处笞、掌颊或枷示。与宁波与上海县相比,上海租界公廨对小说戏曲案件审判时未判刑罚的现象要突出。晚清上海公共租界公廨审判后未作处罚的小说戏曲案件,如果依据《大清律例》或由清朝衙门审判,则要处以重刑。例如,1896年4月,苏州书贾张根堂将《肉蒲团》改名《觉后传》,《日月环》改名《碧玉环》,捆载来沪销售,被包探赵银河连人带书解送公廨请究。按照《大清律例》,张根堂应以市卖淫词小说罪判处“杖一百,徒三年”。但公廨谳员屠作伦和陪审官单维廉协商之后,姑念无知,“判出具永不贩卖淫书切结,并具保状送查,淫书销毁完案”[2]251。1899年8月,余培元手持禁书《倭袍记》在租界逢人求售,被包探石金荣拘获请办,谳员翁延年“姑念贫民,判将书充公,人则从宽斥释”[2]289。与张根堂一样,余培元虽因市卖淫词小说逮案,但也未判处刑罚。1900年6月,海天览胜楼因违禁演唱摊簧,谳员翁延年和陪审官梅尔思协商之后,“著即具遵谕切结,然后斥释”[2]298。就是教训之后当庭释放。据统计,1880-1900年,晚清上海公共租界公廨审理小说戏曲案件共有8起以具结或斥释结案,即未判处任何刑罚,相当程度上说明晚清上海租界小说戏曲案件量刑较租界之外要轻。

(二)罚金刑成为判罚的主要刑种

罚金刑是强制犯者向国家缴纳一定数量金钱的刑罚。罚金是上海租界较早移植的刑罚。据统计,1864年5月2日至12月31日为止,上海公共租界洋泾浜北首理事衙门定罪者1 326人,其中罚金者192人[8]310。早在1870年代,上海租界在查禁小说戏曲时,就采用罚金刑。上海租界小说戏曲案件量刑经过了笞刑、枷示与罚金混合使用时期向基本采用罚金刑时期的演变过程。大致上,1890年以前,为笞刑、枷示和罚金混合使用期,1900年以后,为基本采用罚金刑。据统计①,1890年代,上海公共租界会审公廨对小说戏曲案件判处罚金的共18起,同时期对小说戏曲案件判处笞刑或枷示的共8起;而1900-1911年,对应的罚金判罚为26起,笞刑或枷示仅3起。换言之,1900年以后,罚金刑是上海租界小说戏曲案件判罚的主要刑种。上海租界小说戏曲案件量刑从笞刑、枷示向罚金的演变过程说明,从法律移植到法律观念的转变需要一个过程。

七、影响:启示了中国文艺法制近代化变革

晚清上海租界会审公廨是中外法制思想直接碰撞和交汇之地,在冲突与融合中,近代法律观念逐渐渗入中国文化中,一定程度上推动了中国传统法制近代化变革的进程。具体到租界小说戏曲案件的审判上,从侦查到量刑,都一定程度上推动了中国文艺管理法制的近代化变革。

(一)租界警察对警察作为文艺案件专职力量起到效仿作用

在租界警察制度的启示下,1898年,上海南市马路工程善后局仿效组建了第一支华界警察,一般认为这是中国创办现代警察制度之始。上海南市马路工程善后局已初步将小说戏曲纳入管理内容,其示谕的第二十款云:“凡淫书淫画,不准沿街摊卖。”[2]641901年2月,马路工程局总办叶孟纪再次重申了该示谕。这意味着,晚清中国组建较早的新型警察像上海租界警察一样,对违禁小说戏曲刊本(淫书)有稽查之责。在清末创建现代警察的活动中,违禁小说戏曲管理被作为警察重要职责之一。1905年,北京工巡局颁布禁止饭馆演戏招引妇女观剧的告示[2]97,该年8月,北京内城巡捕西局出示禁止沿街演唱淫词[2]99-100;保定工巡局也多次颁发戏曲管理谕令。北京工巡局和保定工巡局是直接仿效上海租界工部局警察设立市、政、警混合机构。1902年,善后营务大臣胡燏棻奏云:“京师地面之不靖乃因事权不一,所选巡捕不精所致……请效仿上海工部局之例,设立工巡局。”[9]230清廷采纳了胡燏棻的奏议,成立了工巡局,“工巡局是仿照上海公共租界工部局警察设立的,组织机构、运作方式及职责大都是照搬租界的模式”[10]。北京和保定工巡局将查禁戏曲作为警察职责,受到了上海租界警察职责的一定影响。1905年10月8日,清廷下令成立巡警部,小说戏曲管理被明确为警察职责。1906年,巡警部颁布《违警章程五条》,其中包括“唱演淫词淫戏者”“贩卖淫书淫画或以之陈列,情节较轻者。”“在街市歌唱淫词戏曲有伤风化者”[2]104。此前,1905年11月,袁世凯拟定的《天津四乡巡警章程》已将歌唱淫词戏曲和售卖淫词曲本作为违警条款[2]102。晚清官方认定的所谓“淫书”,主要指违禁的小说戏曲刊本,如《违警罪章各条各节浅说》云:“淫书都是什么呢?像那什么《肉蒲团》呀,《金屏(瓶)梅》呀,《灯草和尚》呀,《五美缘》呀,《水浒》呀,余外就是些个坏唱本子了,名目很多,一时也数不过来。”[11]由邻近租界的上海县组建的近代中国较早的警察队伍和以租界工部局为直接效仿对象组建的北京工巡局都将小说戏曲管理作为警察职责可见:上海租界警察作为小说戏曲管理专职力量,对清政府警察将小说戏曲管理作为警务职责起到一定的直接效仿作用。循此,中国文艺管理人员开始由传统权责不明向近现代专职专责(警察)的方向发展。

(二)违禁小说戏曲量刑的轻刑化开现代文艺法制轻刑化之先声

综合中外刑罚发展历史可见,刑罚演变的共同趋势是:(1)刑罚体系的中心由死刑、肉刑等身体刑向自由刑转化;(2)刑罚由重刑向轻刑转化;(3)刑罚由惩罚向预防转化;(4)刑罚执行由残酷向人道转化[12]10-11。受明刑弼教法律观念和种族意识等影响,清代违禁小说戏曲判处的刑罚十分严酷,包括徒、流、杖等刑种,尽管晚清禁毁小说戏曲活动中官方未采用这些刑罚,而是使用笞刑、枷示乃至刑律不载的掌颊等刑种,但它们仍然具有肉刑、重刑、残酷等传统刑罚的特点。晚清上海租界对小说戏曲违禁者也曾判处笞刑和枷示等肉刑,且不少笞刑超过了《大清律例》笞不过五十板的规定,但比同期清朝衙门量刑轻微许多,并逐步弃用笞刑、枷示等肉刑,反映了传统肉刑、重刑向近现代自由刑和轻刑演变的趋势,具有历史进步性。最终,清末政府颁布的有关违禁小说戏曲管理法规,废止了肉刑,小说戏曲管理从法律层面实现了轻刑化。

(三)移植的罚金刑成为文艺案件的主要刑种

一般认为,中国古代虽有赎刑,但不属于近现代意义上的罚金刑,“赎刑不是一个独立的刑种,因而与罚金刑不能混同。赎刑适用于疑罪,五刑皆可以赎”,“但终封建之世没有规定罚金刑”[13]144。晚清上海租界最早对违禁小说戏曲者判以罚金。1864年,上海公共租界洋泾浜北首理事衙门成立后就移植了西方的罚金刑,1868年,《会审章程》明确将罚金刑作为租界公廨权限之内的刑种。今见上海租界公廨最早对违禁戏曲判处罚金的案件发生在1878年7月,北新茶馆演唱花鼓,法租界公廨判处罚洋10元[2]172;上海租界公廨最早对违禁小说判处罚金的案件发生在1896年8月,夏仁忠在租界茶寮中销售《桃花影》案,公共租界公廨谳员屠作伦判处夏仁忠罚洋20元[2]256。上海租界移植的罚金刑最先对毗邻租界的上海县产生一定影响,据统计①,自1893年至1911年,上海县共对小说戏曲违禁者处以罚金的案件有8起。清末,在天津、北京、哈尔滨等地区,罚金刑也开始用于小说戏曲案件的判罚[2]364。1908年,民政部颁布《违警罪章》,对唱演淫词淫戏者,处十五日以下十日以上之拘留或十五元以下十元以上之罚金[14]490,罚金刑在清末成为小说戏曲管理法规的主要刑种。1911年制定的《钦定大清刑律》把罚金刑作为刑罚中最轻之一种。从晚清开始,罚金刑逐渐发展成为中国现代文艺管理法规的主要刑种。

八、结语

客观评价晚清上海租界会审公廨小说戏曲案件审判对中国文艺管理法制近代变革的影响需要明晰两个主要问题:第一,小说戏曲案件判罚轻刑化多大程度上是审判官主动变革的结果?1868年12月28日颁布的《会审章程》规定,会审公廨只能发落杖枷以下罪名、军流徒罪以上则由上海县审办,审判官是否是为了简便操作起见而放弃了《大清律》对违禁小说戏曲判处徒、流、杖等刑罚的规定?第二,审判官判处小说戏曲案件时是否有明确的量刑标准?因为相似的罪行得到相似的处罚既是法律的要求,也是近代法治精神的体现。

第一个问题,审判官有较清楚的轻刑化意识,主要表现在两个方面,一者,谳员普遍放弃了《大清律》对违禁小说戏曲判处徒、流、杖等刑罚的规定,与同期清朝衙门对小说戏曲案件判处笞刑等肉刑相比,租界审判官的判处要轻微许多;二者,清末租界会审公廨审判官的小说戏曲案件审判较普遍地放弃肉刑、管押,而采用罚金刑。此二者说明,审判官对小说戏曲案件量刑有明确的人道和轻刑意识,也有把罚金刑逐步引入小说戏曲案件审理的明确意识。

第二个问题,审判官在小说戏曲案件审理时量刑随意性较大,表现在:同属违禁,量刑笞责从数十至数百不等、罚款自数元至数百元不等,不作处罚而斥释者所在多有,说明晚清上海租界会审公廨“判罚的尺度听任法官的自由裁量,并无确定的标准”的现象在小说戏曲案件中也是普遍存在的[5]129。

由此可见,晚清上海租界小说戏曲审判主要特点兼具积极和消极两方面的意义,其积极意义还不足以直接承担中国近代文艺管理法规变革的使命,它的积极作用主要是对中国传统小说戏曲管理法制的近代转型和中国现代文艺管理法制的建立以一定的参照和启示。总之,晚清上海租界会审公廨的设立是中国主权和司法权被侵占结果,作为一个兼具传统衙门性质和现代西方法庭色彩的司法机构,会审公廨在侦缉、慎用刑讯、注重客观证据、允许律师、量刑轻刑化、刑罚移植等方面已经糅合了西方司法审判制度,超越了中国传统司法审判制度。这些审判制度开始对上海租界之外、清政府统治地区的小说戏曲案件审判的近代化变革产生了一定影响。

① 资料来源:张天星《晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编》,北京大学出版社,2015版。

[1] 葛元煦. 沪游杂记[M]. 郑祖安, 标点. 上海: 上海书店出版社, 2006.

[2] 张天星. 晚清报载小说戏曲禁毁史料汇编[G]. 北京: 北京大学出版社, 2015.

[3] 兰比尔·沃拉. 中国: 前现代化的阵痛1800年至今的历史回顾[M]. 寥七一, 译. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1989.

[4] 《上海审判志》编纂委员会. 上海审判志·附录[M]. 上海:上海社会科学出版社, 2003.

[5] 洪佳期. 上海公共租界会审公廨审判研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2018.

[6] 马菊生. 论办洋务宜订中西律例[M]//皇朝经世文新编: 西律: 卷一[M]. 台北: 文海出版社, 1987.

[7] 张荣铮, 点校. 大清律例[M]. 天津: 天津古籍出版社, 1995.

[8] 王立民, 练育强. 上海租界法制研究[M]. 北京: 法律出版社, 2010.

[9] 张宗平, 吕永和, 译. 清末北京志资料[M]. 吕永和, 汤重南, 校. 北京: 燕山出版社, 1994.

[10]汪勇. 略论清末警政建立对租界警察的借鉴[J]. 山西大学学报(哲社版), 2010(1): 60-64.

[11]违警罪章各条各节浅说[J]. 敝帚千金, 1907(22): 33.

[12]张建明. 社区矫正务实[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2010.

[13]张晋藩. 中国法律的传统与近代转型[M]. 北京: 法律出版社, 1997.

[14]大清法律汇编[M]. 杭州: 麟章书局, 1910.

The Features and Influences of the Trials of Cases of Novel and Opera in the Shanghai Concession in Late Qing Dynasty

ZHANG Tian-xing

(School of Chinese Language and Literature, Taizhou University, Taizhou 317000, China)

There were lots of illegal cases of novel and opera in the Shanghai concession in late Qing Dynasty, and the cases were the daily trial services of the Mixed Court which introduced a few western legal systems. From the view of trial proceedings, concession police are the main investigative power and prosecution. During the trial, evidences are attached importance to and lawyers are hired, but the jurisdiction of Chinese judges are infringed by foreign jurors. From the view of sentencing standards, the penalty marked the modern transformation in the Shanghai concession. It mainly shows in two ways. On the one hand, the sentence is lighter than the Yamen in late Qing China, on the other hand, the fine penalty was used in the trial. The investigative power, transplanting fine and sentencing standards in the mixed court in foreign settlement of Shanghai,to a certain extent,promote the modernization process of Chinese traditional legal system for opera and novel and establishment of modern literary management legal in China.

Late Qing Dynasty, mixed court in foreign settlement of Shanghai, the novel and opera, try a case, law

D912.16

A

1001 - 5124(2022)01 - 0110 - 09

2020-12-12

国家社科基金项目“晚清小说戏曲禁毁问题研究”(16BZW103)

张天星(1971-),男,河南新县人,教授,博士,主要研究方向:明清近代文学。E-mail: 1454668861@qq.com

(责任编辑 夏登武)