DEM在构造地貌定量分析中的应用与展望

曹鹏举程三友林海星王 曦李曼琪陈 静

长安大学地球科学与资源学院,陕西 西安 710054

0 引言

地球表层作为一个动态变化的界面,是岩石圈、大气圈和生物圈等各个圈层间既相互关联,又相互作用的结合部位(刘静等, 2018;任纪舜等, 2019)。为更好地解释地球不同圈层之间的相互作用,构造-气候-地表过程之间的耦合关系分析已成为地学界亟待解决的科学问题。能观察到的地表景观代表了现存的构造、环境和气候的综合记录,也是了解地壳变形过程、气候演化机制的直接证据。研究表明,构造运动是塑造地貌的主导因素 (Lang et al., 2016),但一些非构造因素,如岩性、气候和植被等参与的地表过程,亦或成为构造隆升的诱因,特别是地表侵蚀对构造作用的影响(Zeitler, 2001)。因此,构造运动、气候和地表过程三者之间相互关联密不可分,是地貌演化的三大约束因素。一方面,构造运动引起的造山带隆升增加了侵蚀势能,当隆升达到一定高度又影响水汽输送,因地形产生的降水增多,侵蚀加剧。另一方面,强烈的侵蚀也伴随着大量的沉积,又为新的侵蚀准备条件。研究者可通过诠释地表抬升的机制、计算河流侵蚀的速率、分析盆地沉积的历史纪录、讨论古今地貌之间的关系来还原地貌演化的过程。

构造地貌学作为一门新兴学科,主要研究构造与气候之间的相互作用,以量化的方式具体阐述地形地貌塑造的过程,其兴起得益于低温热年代学和宇宙成因核素等新测年方法的拓展、地理信息技术的进步和高精度地形数据的获取,特别是激光雷达(LiDAR)测距技术能够快速获取高分辨率的三维地形数据(LiDAR DEM),其水平和垂直方向的分辨率已达到厘米级,陆基激光雷达甚至可达毫米级 (Bernatek-Jakiel and Jakiel, 2021)。近年来,无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)和多视角移动摄影测量 (Structure from Motion,SFM)技术成熟,因其高效和经济的特点,在获取高精度地形数据上具有突出的优势 (S'ledz' et al.,2021)。DEM蕴含着丰富的地形特征信息,是定量描述地貌结构空间变化的基础数据(刘少峰等,2005)。从DEM中可提取坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地表粗糙度等地形因子,通过相应的数学模型来计算河流的侵蚀速率和沉积速率(Yang et al., 2015),利用LiDAR DEM提供的精确地形数据集,可识别废弃河道和沙洲等以前的河流地貌 (Vayssière et al., 2020)。利用DEM空间分析结合地球物理调查和沉积物观测资料,通过相关的测年手段,可以重建古河道的断口和充填年代 (Ejarque et al., 2015)。这些研究各具特色,从不同方面表明DEM在构造地貌定量分析中的潜力,文章对DEM在构造地貌定量分析中的主要应用进展进行论述,并对其今后发展趋势进行了展望。

1 DEM概述

构造地貌学的特点之一,体现在可以定量获取地貌特征参数、地貌演化过程的变化速率等数据,利用数学方法描述地表的三维形态特征和构造-气候-侵蚀三者之间的演化过程 (图1)。DEM通过对地表的连续采样与建模,实现了对地貌形态的数字化模拟,这使DEM成为当前最广泛采用的高程模型 (Polidori and El, 2020)。DEM包括不规则三角网DEM、规则格网DEM、等高线DEM、断面DEM、离散点DEM和混合式DEM等6种类型(王家耀等, 2004)。针对DEM的生成方式,不同学者从传统高程内插、地图代数模拟、高精度数学曲面建模,以及特征嵌入式高保真DEM等方面进行了DEM模型的构建(Ardiansyah and Yokoyama, 2002),也有学者提出了二元样条函数、Coons曲面、多层曲面叠加内插等局部地形的插值方法(王耀革等, 2008; 陈传法等, 2016),上述成果都在相当程度上提高了地形建模与表达的保真性与实用性。目前DEM数据主要通过高分辨率遥感影像立体测量、合成孔径雷达干涉测量、无人机航测、激光雷达、倾

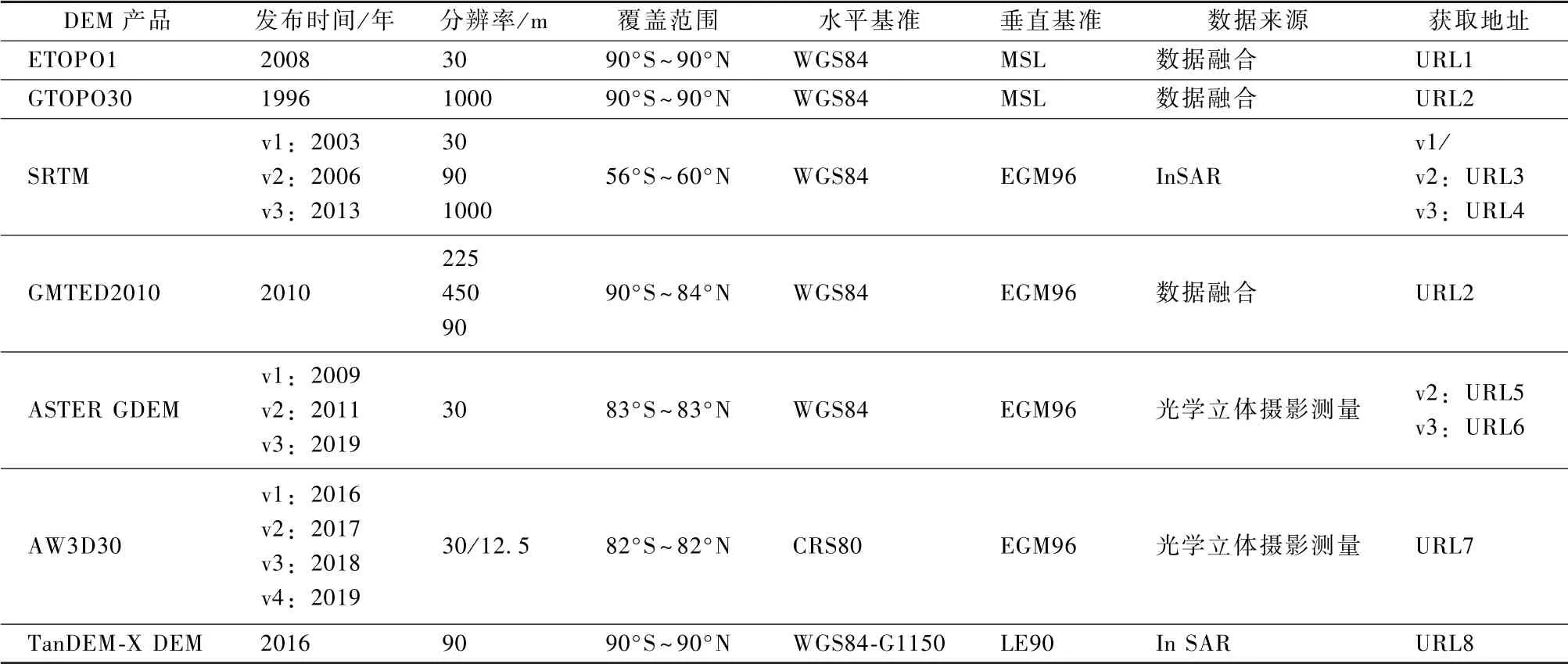

斜摄影等采集方式获得 (Lucieer et al., 2014;Noh and Howat, 2015)。海量、高精度DEM点云数据的便捷快速获取,为多时相、多层次、多尺度的地貌建模与表达奠定了坚实的数据基础。DEM作为地形和地貌分析的核心数据,长期以来在区域填图、地貌分析、地质工程、采矿工程以及摄影测量等诸多领域扮演着重要角色。当前,全球已有多种形式的DEM,表1对常用的全球DEM产品的属性进行了总结 (Lakshmi and Yarrakul, 2019; 唐新明等, 2021)。

a—造山带碰撞的构造模式;b—构造、气候、侵蚀三者之间的内在关联图1 构造、气候和侵蚀之间发生相互作用的关系简图(据刘静等,2018修改)Fig.1 Relationship diagram showing the interaction between structure, climate and erosion (modified after Liu et al., 2018)(a) Tectonic model of the orogenic belt collision;(b) Interaction between structure, climate and erosion

表1 全球数字高程(DEM)产品及其主要参数Table 1 Global digital elevation products and the main parameters

2 DEM在构造地貌定量分析中的主要应用

2.1 基本地形因子研究

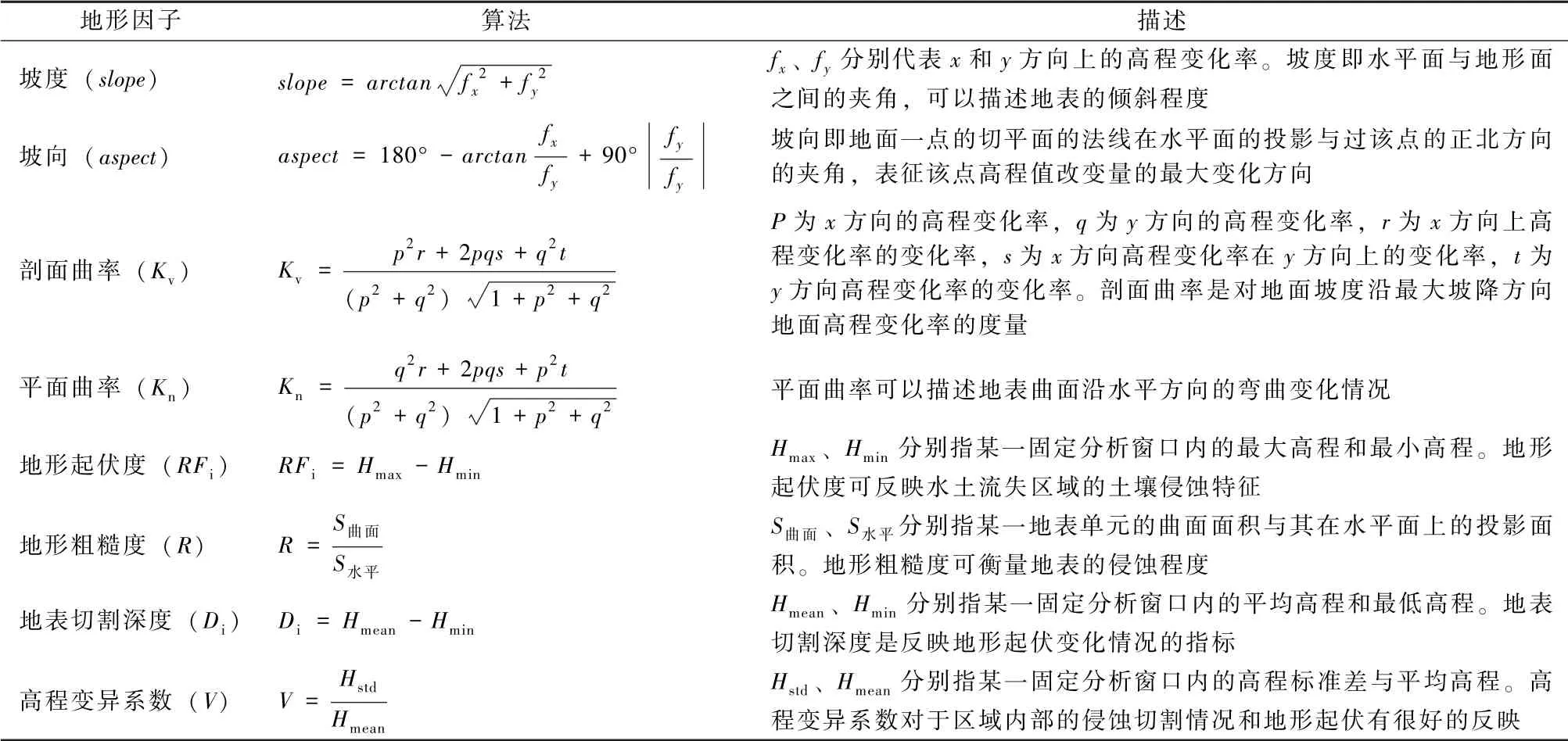

基于DEM的地形因子提取是数字地形和地貌分析的基础与核心内容(汤国安, 2014),也是从不同视角认知地貌形态特征、建模地貌发育过程、理解地貌成因机制的研究要点。目前,各类研究所提出的地形因子多达百余种,针对地貌形态分析的地形因子体系也日趋完善。这些地形因子的提取方法、算法性能、应用范围是当前研究的热点(熊礼阳等, 2021)。根据地形因子所描述的空间范围和尺度,可将常见的地形因子归为微观地形因子(坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率)和宏观地形因子(地形粗糙度、地形起伏度、地表切割深度、高程变异系数)两种基本类型(汤国安, 2014),详见表2。

表2 常见的地形因子及其算法Table 2 Common terrain factors and their algorithms

依据地形因子的提取方法,可将其分为场型地形因子和对象型地形因子 (Wilson J P, 2018)。场型地形因子的提取主要是基于格网数字高程模型,在给定的分析半径或窗口内,计算出高程变化的相关特征变量,进而得出不同的一阶或二阶地形因子(Florinsky, 2009),如地面坡度、坡向、坡度的坡度 (Slope of Slope, SOS)、坡向的坡度(Aspect of Slope, SOA)、地表曲率、汇流累积流量、汇流方向、地形粗糙度和地形湿度指数(Topographic Wetness Index, TWI) 等 (汤国安,2017a;Scown et al., 2015; Li et al., 2020)。对象型地形因子是面向具体地形对象的因子,如针对河流特征的长度、等级、密度等(孙崇亮和王卷乐, 2008);针对流域特征的流域形状指数和流域不对称度等(Yang et al., 2011);以及针对沟谷特征的沟谷密度、沟沿线逼近程度和沟头点密度等(Zhu et al., 2018)。另外,地形因子对不同类型的DEM在不同地区的响应关系是不同的(高志远等,2019),有学者针对不同的研究对象和目标,提出了基于DEM的地形因子分类体系(汤国安,2014),显著提升了对地形特征的科学理解与认知,也在相当程度上促进了传统地貌学研究走向定量化。

随着DEM精度的提高,将定量地貌学与岩石学结合成为一种新的研究趋势,将地形因子及参数用于岩性的分类,显著提高了分类的精度(陈霄燕等, 2020)。不可否认,DEM具有解决地貌学定量问题的潜力与优势。但当前的研究多偏向于逐一分析多个地形因子对地貌的表征和指示意义,对地形因子的表达机制、地形因子之间的关系等方面研究不足。特别在复杂地貌区,根据多种地形因子的组合以及它们之间的相互关系来映射该区地貌的特征和演化机制是值得关注的问题。因此,发掘不同地貌形态的地形因子组合关系、表述方式、分异特征,对深入探讨地表过程,揭示地貌演化规律和动力机制有重要意义。

2.2 流域地貌演化

流域是一个基本的自然地理单元,它对研究侵蚀地貌的地表形态、空间组织和演变特征起着重要的作用 (Dibiase et al., 2010)。河流对构造、气候等因素的变化非常敏感,河流演化记录了造山带新近时期的构造变化 (Lague et al., 2005)。近二十年来,众多地貌学家致力于气候和侵蚀速率、构造运动与岩石抬升之间关系的研究,取得了重大进展 (Kirby and Whipple, 2012; Yang et al., 2015)。国内早期的工作以张会平(2006)对青藏高原东缘地区地貌演化的研究最为典型,研究提取了岷江水系东西两侧亚流域的面积、河流长度、分支比等地貌参数,结果表明构造带内部的差异活动控制着岷江水系东西两侧截然不同的地貌格局。类似的研究在祁连山地区 (Wang et al., 2017)、钱塘江流域(程璐等, 2017)、洮河流域(马金萍, 2017)等均有开展。上述研究定量提取并分析了不同地貌参数对构造地貌的指示意义,研究的视角主要聚焦于干流两侧地貌形态的差异上,但对河道变迁与侵蚀速率、抬升速率之间的关系关注不足。

河流落差所致的河流下切控制着山区地形起伏的格局,河流系统构成了造山带地貌演化的基本框架(Whipple, 2004)。近年来,学者们通过提取造山带内部的河流纵剖面,并获取不同时间尺度的构造信息来解读构造和气候等因素对河流侵蚀速率的控制作用 (Wang et al., 2017)。地表的抬升导致侵蚀加剧,河流侵蚀则平衡了局部地表抬升高度(Zhang et al., 2017),从而河流纵剖面的总体形状就会随着时间的推移而保持稳定(Wang et al., 2019)。这种调节通过河流裂点的溯源迁移实现,裂点记录了构造活动时间变化的信息 (Castillo et al., 2017)。当前,河流水力侵蚀模型将河流地貌、构造活动及河流侵蚀过程相结合,利用河流地貌参数反映区域构造的活动特征(Zaidi et al., 2018)。在抬升强烈的地区,河流的侵蚀力相对于基岩河道是一种剪应力,侵蚀速率与河道坡度呈线性相关 (Whipple et al., 2017)。但河道梯度和侵蚀速率之间并非是线性关系(Harel et al., 2016),河道梯度增大的河道会经受更强烈的侵蚀,侵蚀速率E与河道坡度S、上游流域面积A之间是一种幂律关系:

公式中K为侵蚀系数(包含气候、岩性、沉积物通量、河道几何形态等对侵蚀效率的影响);m为面积指数,n为河道梯度指数。假定构造引起的基岩抬升速率为U,河道上某点的高程z随时间t变化,x为河道的溯源距离(即从出水口到分水岭的方向),由此可得河道高程变化速率:

结合实际,对微机继电保护装置做日常维护方案的设定,针对设备本身特性,明确设备运行人员不仅需要掌握设备操作方式和操作细节,更要对其具体工作流程有客观认知,全面提升自身综合专业技术,以此保障设备运行的可靠性。检修过程中,要做好详细记录检查的结果明确故障发生原因,做好应对方案,保障微机继电保护装置整体运行效率。

Ks和θ分别被称为河道陡峭系数 (channel steepness)和凹度(concavity),是反映构造隆升速率的大小及其变化情况的定量参数。在河流的朔源侵蚀过程中,分水岭因为河流袭夺发生动态迁移,这种变化可用chi(χ) 值 (Willett et al.,2014)来定量表述,表达式为:

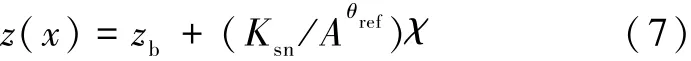

公式(6)中A0为参考流域面积,可取任意值,当区域平均的凹度指数被确定为参考凹度指数θref时,可获得能够用于区域比较的归一化陡峭指数Ksn。对公式(3)两边积分并联合式 (6)可得:

公式中zb为河道起始点的高程,公式(7)反映出河道高程z与χ值之间存在线性关系,当A0取特定值时,直线的斜率可以近似等于标准河道陡峭指数Ksn。由公式(7)可以看出χ值的大小受流域面积和归一化陡峭指数Ksn影响。归一化陡峭指数Ksn主要与抬升速率U和侵蚀系数K相关,因而χ值的变化也主要与区域构造抬升速率和侵蚀效率相关(图2)。

在设定不同流域的初始高程z b相同的情况下,分水岭两侧χ值的差异主要受河道陡峭程度的影响,标准河道陡峭指数K sn大的一侧所对应的χ值较小,标准河道陡峭指数K sn较小的一侧所对应的χ值较大图2 河道高程与chi(χ) 值的线性关系(据Whipple et al., 2017修改)Fig.2 Linear relationship between the channel height and chi(χ) value (modified after Whipple et al., 2017)Under the same initial elevation z b of different watershed, the difference of χ values on both sides of watershed is mainly affected by channel steepness. The side with higher standard channel steepness index K sn corresponds to a smaller χ value,while the side with lower standard channel steepness index K sn corresponds to a larger χ value

利用该模型开展构造地貌演化的研究,是当前构造地貌学领域的热点工作,国内外学者运用该模型在安第斯山 (Fox et al., 2015)、青藏高原东北缘和东南缘 (Hetzel, 2013)、秦岭造山带(王一舟等, 2020)、鄂尔多斯北缘 (林玲玲,2021)、意大利撒丁岛 (Quye-Sawyer et al., 2020)等典型活动构造区开展了相关的研究。最近,Wu et al.(2020)提出了一种基于正方形网格DEM的河道曲率(C)算法,并且以丘陵高原和山区的实际DEM为例,定性评价新算法的精度,实验结果表明,新算法在不同的地形表面上都能取得较好的效果。

2.3 古地貌的重塑

古地貌与沉积组合之间的关系、古地貌的复原是当前学术界的研究热点。通过古地形、地貌的重塑可以揭示沉积区、剥蚀区、海陆变迁等古地理环境,有助于了解造山带和沉积盆地的演化史 (Zhang et al., 2012)。

夷平面是侵蚀形成的分布广泛的平坦地形表面 (Li et al., 2017),它们横切较老的地层,地表发生隆升或被掩埋时,夷平面将会终止发育。低起伏度的地形表面是重建地貌形成和演化的关键证据(Hetzel et al., 2013)。夷平面对气候和构造,尤其对新生代以来的地貌演化具有重要的指示作用 (Zuffetti and Bersezio, 2020)。山地夷平面是古地貌恢复研究的热点,涉及地貌学的基础理论问题。

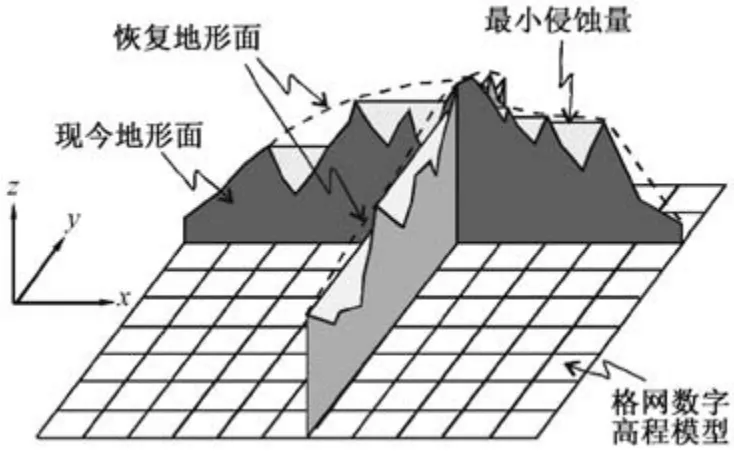

DEM促进了夷平面的定量化研究(Steer et al.,2012)。通过侵蚀夷平的最新地层和上覆最老地层约束夷平面发育时间,提取残存地貌的分布高程,利用DEM空间分析技术,能够最大程度地恢复侵蚀下切前的古地貌形态(图3)。以恢复的古地形面为参考面,实现其与现今地形面的差值运算,最终实现研究区侵蚀量的定量化研究。一般通过目视解译 (Li et al., 2012; Lease and Ehlers,2013)、计算机图像处理技术(刘勇等, 1999)和指标参数法(Calvet et al., 2015)对夷平面进行提取。此类基于高程坡度指标提取夷平面的研究,指标的确定存在一定的随意性和主观性。有学者通过均值变点法 (Li et al., 2017; Ma et al.,2020)确定山脊线和沟谷线的高程变点,进而确定高程指标,利用最小误差法确定坡度指标,该方法一定程度上克服了指标确定的主观性。

虚线代表未发生侵蚀之前的地形面(恢复地形面),与现今地形面做差值运算可得侵蚀量的大小图3 沉积面恢复示意图(据张会平等,2006修改)Fig.3 Schematic diagram showing the resteration of the sedimentary surface (modified after Zhang et al., 2006)The dashed line represents the topographic surface before erosion(restoring the topographic surface), and the amount of erosion can be obtained by difference calculation with the current topographic surface

夷平面的重建离不开年代学的支撑,测年技术的每一次进步,都会推动地貌学的发展,特别是宇宙成因核素测年技术(Rood et al., 2011)已被地貌学家广泛采用,若将数值模拟等新方法和夷平面的研究相结合或将得到对地貌演化的新认识。

2.4 构造地貌发育模式

地貌的发育、演化过程研究对于了解陆表环境变化历史、预测未来全球变化方向具有重要意义(汤国安等, 2017b)。地貌发育的成因、机制、模式等一直是地学研究中的重点和难点,最为典型的是关于青藏高原东缘构造地貌演化过程和动力学机制,其始终是国内外地质学家高度关注的科学问题之一 (李吉均等, 2001; Clark et al.,2004; Zuza and Yin, 2016)。

青藏高原东缘的新构造变形过程及其动力学机制、现今的活动构造变形样式、与地震活动关系等都是国内外地球科学领域极为关注的问题。该区是高原扩展生长中活动构造和地貌特征最复杂的,也是各种大陆动力学模型最难解释的地区。关于青藏高原东缘的地貌成因至今尚无一致的认识,各种模式预测的结果与对地质观测的结果仍存在差异。目前有关青藏高原东缘高海拔低起伏地貌格局成因的认识,可总结为两种:一种观点认为青藏高原东缘地区缓降的地形代表先前存在的低海拔残留地表面,经过后期缓慢的构造抬升形成现今高海拔低起伏的地貌格局(Schoenbohm et al., 2005; Clark et al., 2006);另一种观点认为,青藏高原东缘的这种准平原化的地貌形态形成于高海拔条件下,与现今高原南部的内流水系侵蚀基准面为一体 (Yao et al., 2008)。由于技术的突破,研究者们可以基于更高精度的DEM采用不同的地貌分析指标,通过数值模拟,定量表达地表演化过程与河流地貌参数、气候、岩性之间的耦合关系 (Yang et al., 2015; Xiao et al.,2020),重新审视了青藏高原东缘的地形地貌特征。

到目前为止,关于青藏高原的成因机制仍很难达成一致的认识,伴随新资料的不断涌现,尤其是活动断裂研究、地球物理探测、GPS观测等方面新成果以及雷达测量技术的进步,可以获取该地区最新地壳变形过程、新构造演化的时空框架等重要的大陆动力学背景资料,重新构建该区的活动构造体系与运动学地质模型,为进一步正确理解青藏高原的最新地壳变形过程及机制提供了可能。

2.5 地貌分类与制图

地貌形态是地表系统中的基本要素,即构成地形表面的几何形状(程维明等, 2009)。地貌形态既有典型的空间差异分布现象,又在一定范围内表现出相对独立的特征 (王彦文和秦承志,2017)。因此,地貌分类是数字地形分析的基础,是地貌制图研究的依据以及地貌分布规律研究的前提(许丽等, 2017; 顾文亚等, 2020)。早期地貌研究学者通过大量实地考察、遥感影像解译,结合地形图计算,运用大量专业知识,获取定量的地貌信息,实现对目标研究区地貌特征的认识(Ehsani et al., 2010)。

目前,地貌分类的方法呈现多元化,基于聚类的方法(Deng et al., 2006)、基于规则知识的分类方法(康鑫等, 2016)和基于典型样点的方法(Valentine and Kalnins, 2016)是三种主流的分类方法,自动化程度都较高。聚类算法不适用于小范围的地貌分类;规则知识法比较复杂,需要大量的专业知识支撑;典型样点法人工参与度低,操作方便。但以上三类方法都难以实现对复杂地貌区的精确分类,一些新的地貌分类方法随之出现。例如,主成分分析 (PCA)方法 (Huang et al., 2020)是一个基于DEM建立的,通过评价各地形因子在研究区地貌中所占的权重,可用于复杂地形区的地貌分类方法。此外,基于DEM的形态测量技术(Luo and Liu, 2018)、地形位置指数(TPI) (胡最和聂阳意, 2015)、面向对象自动分类法(Zhao et al., 2017)均是近几年提出的地貌分类法。近年来,基于随机森林(RIF;黄宇飞等, 2019)、卷积神经网络 (CNN;张洪群等,2017)、经验模型分解 (BEMD;顾文亚等,2020)、混淆矩阵和成功曲线法(辛星, 2018)等遥感影像的分类方法已在岩性分类、地貌分类中突显出相当的优势,是今后地貌分类研究的新趋向。

2.6 地形特征提取算法的研究

基于DEM的特征提取主要是对地形特征点和地形特征线的提取,提取流程见图4。地形特征点和地形特征线对地形地貌的表达起着关键作用,对DEM的构建、流域分析、地貌分类与制图等实际应用有重要意义(Sofia,2020)。

图4 地形特征点和地形特征线提取示意图Fig.4 Schematic diagram showing the extraction of terrain feature points and lines

地形特征点主要是指对地形在地表的空间分布具有控制作用的地形点要素(汤国安, 2014)。常见的地形特征点有山顶点、鞍部点、脊线源点、脊线交点、起源节点、汇流节点和流域出水口点。地形特征点具有典型的空间结构特征,它们之间既相互独立,又紧密联系(蒲阳等, 2018),其独立性体现在空间分布的差异性,其联系表现在空间上的耦合性。基于DEM的地形特征点提取,学者们对不同的对象采用了不同的算法,胡金龙等(2020)基于地形剖面一体化方案对山顶点、鞍部点和径流节点进行提取,但对汇流量阈值的确定需反复实验,效率较低,不利于较大范围的提取。刘晓等(2011)利用几何网络实现对起源节点、径流节点和流域出水口点的提取,此方法虽然简单,但流量阈值的确定经验性较强。谢轶群等(2013)采用DEM及其在水文分析中的多种衍生数据,通过逆向追踪、邻域特征判断等手段,实现对多种沟谷点的提取,准确性相对较好,但涉及的算法复杂,实现难度较大。上述研究对地形特征点进行单要素的逐个提取,只考虑了特征点之间的空间差异性,对空间耦合关系考虑较少,且流量阈值的确定主观性强。均值变点法是地学中常用的一种统计方法,该方法考虑了特征点之间的空间结构特征,同时提高了流量阈值确定的科学性,在径流分期(涂新军和陈晓宏, 2010)和地貌单元统计(范建容等, 2015)中被广泛运用。。

地形特征线主要包括山脊线和山谷线。基于DEM的地形特征线提取主要有以下四类方法。①图像处理法(夏双等, 2012),利用边缘检测算法可以分析栅格数据内部的曲线结构位置(Guru et al., 2004),利用曲线结构结合微分几何方法可以提取山脊线 (Liu et al., 2007);②地表几何形态分析法,Chang et al. (1998)使用剖面识别和破除多边形算法 (Profile recognition and Polygon breaking Algorithm,PPA)自动提取了谷脊线,之后有学者对PPA算法进行了完善 (刘亚鑫,2014),解决了主要特征线提取不连续的问题;③地表水流物理模拟法,一般采用D8算法通过高程差来确定流向,但此算法会因栅格单元的噪声导致一些错误流向,且很难判断平坦处的水流方向;④地表水流分析结合几何分析法,此方法同时利用等高线和DEM,解决了伪河道和平行河道的问题。上述四种方法,①和②简单高效,提取的特征线噪声多,精度较低;③和④提取结果的精度大幅度提升。

2.7 总结

综上所述,地貌对构造活动的响应是直接的,而构造与地貌对气候的响应是间接的,构造-气候-地表过程的耦合关系是当前乃至今后很长一段时间内地学界关注的热点,数字高程模型(DEM)的出现,尤其是全球DEM数据的免费开放,令其成为构造地貌研究,特别是对河流阶地、河流裂点等进行定量分析不可或缺的基础数据。基于DEM的构造地貌定量分析应用,主要集中在基本地形因子、流域地貌特征、古地貌面的重塑、构造地貌发育模式、地貌分类与制图以及地形特征提取算法等几个方面。其研究对象以河流和山地地貌类型为重点,研究过程经历了从初期地貌形态的定性描述到多种地貌参数的半定量、定量分析的转变;研究尺度大到整个流域,小到流域内的沟谷节点。当前雷达干涉测量(In SAR)技术提供了海量、快速获取的数据源,随着数据精度的不断提高,基于机载激光雷达的数据也可对不同空间尺度的地形、地貌特征开展高分辨率的影像分析,以实现构造地貌和地表过程的可视化及其地貌指标的定量表达。

3 展望与问题思考

当前,构造地貌学研究新理论、新技术不断发展,国际上有关地貌演化及其对构造隆升、气候变化的响应机制以及其在地球表层系统的纽带作用研究持续增温。中国地质背景复杂,地貌类型丰富,其构造地貌的显著特征受到大地构造单元与地震活动的影响,国内构造地貌的定量化研究虽起步较晚,但众多学者通过对构造地貌参数的相关研究很好地揭示了隐含在构造地貌中的构造活动信息,促进了构造地貌的定量化研究。当然,也存在一定不足,在以下几方面有待更深入的研究。

3.1 新型DEM的构建与获取

已有的DEM模型注重于对地表形态的刻画,一定程度上满足了地貌学空间性特征的研究需要。然而,目前的DEM中缺乏“时间”和“地表物质”等地貌分析中几个主要的要素,使得目前构造地貌的研究难以真正实现从形态到地貌过程、机理的多因素的定量分析,不能更好地认识地貌演化的过程。因此,有必要对传统具有位置、高程属性的DEM模型进行属性增值,集成“位置”、“高程”、“时间”、 “物质组成”、 “下伏地形”为一体的新型数字高程模型(熊礼阳等, 2021)。在新型DEM数据和新理论方法的支撑下,地貌学的研究将从单纯的地表形态分析,拓展到地貌过程与机理分析,有助于DEM数字地貌定量化研究的方法创新。

DEM数据获取方面,无人机(UAV)技术、多视觉移动摄影测量技术(SFM)的成熟及雷达技术的突破(LiDAR DEM)使得三维地形的模拟取得很好的效果,相比遥感卫星获取的地形数据,利用无人机搭载SFM技术的相机在数据采集中更高效,成本更低,这些技术有力地推动了高精度构造地貌参数的获取和构造地貌参数在新构造运动研究中的应用。

3.2 大尺度古DEM的构建

古地貌的重建有助于各种地貌分析,当前只有少数研究提供了构建古DEM的方法流程。已有的研究多是在小范围的区域进行了尝试,缺乏对大尺度古DEM的构建。笔者认为古DEM的构建可以由下面两种思路出发:一是通过对来自地质学、土壤学和考古学数据的沉积面上的各种观测值进行内插,“自下而上”重建古地形;二是根据现代DEM“自上而下”重建古地形,剥离年轻的地貌元素以获得古地形,保持DEM中不变的部分,对剥离部分重新插值。“自下而上”的方法需要特定的数据,例如具有年龄限制的沉积剖面,对整个研究区观察密度和质量的差异非常敏感,此方法主要适用于相对较小的地区,且该地区有足够的数据来保证古DEM重建所需的分辨率和精度。“自上而下”的方法优点是所需的数据通常是按区域收集的,既有LiDAR输入的DEM,也有基础设施和土地利用的可剥离的数据集。因此,此类方法更适合较大区域古DEM的重建。通过古地形、地貌的复原,可以揭示抬升、剥蚀、沉积对地表演化过程的响应程度,仅靠今天的数字高程模型研究古地貌过程和事件是不够的,因为部分地形已被人为修改或自然过程改变,因此,在定量分析之前,这些部分应该在古DEM中重建,这也为古地貌重建的信息化提供一种新的研究手段。

3.3 数字流域的建设

流域和河流作为独立的地理单元、地貌演化的驱动力及生态修复的重点对象,其数字化建设越发受到社会的关注。数字流域的框架层次包括数据层、模型层和应用层。目前,中国的数字流域建设已初具规模,黄河、长江、黑河等一系列大—中型水系的“数字河流”建设,在防洪、供水、水污染治理等方面意义重大。在现有数字河流的基础上嵌入地貌学方面的研究成果,具体思路是以实体模型为链接,以数学模型为工具,将DEM、正射影像、地质图、其他数字专题图(如构造活动强度、岩石成分、河道侵蚀速率、河床抬升速率等)进行结构重组,生成三维仿真的开放性数字流域平台模型。并可尝试嵌入一些子模型去不断完善这样一个开放性的平台,如利用水流侵蚀模型再现地表的隆升过程和河流的侵蚀过程,通过水文分析模型来计算洪流量和淹没范围。建成后的数字流域将在水旱灾害的防治、地质灾害的防治、流域水资源的合理调配、流域环境的保护与治理等方面发挥积极作用。

4 结论

(1)构造地貌学的研究中,多学科的交叉运用已成为必然趋势,构造地质学、地貌学、地球物理学和地理信息科学贡献了构造地貌学研究的主要部分,气候学、沉积学、年代学等内容也逐渐被纳入到研究之中。

(2)涉及到多种地貌参数的构造地貌学研究,需要研究地球表层各种地貌形态的特点,需要了解形成这些地貌体的内外动力作用及过程,需要考虑这些地貌体的物质组成和动力关系,需要学习掌握传统地貌学的经典方法论,尊重与继承地貌学研究已经成熟的理论体系,真正实现计量地貌学的 “形态”与 “过程”、 “空间”与 “时间”的契合。

(3)地貌学的发展还需信息理论技术的支撑,基于DEM的构造地貌定量化研究需要寻求突破,构建新的地表三维模型已成必然。在对地貌参数进行提取和分析的同时,探索建立新的有关地表过程演化的数学模型,将有助于反演和解释地貌演化的过程。

(4)通过深入研究不同时间尺度下的气候—构造—地表过程,认识构造地貌在全球变化中的角色,完善地质科学理论,加深对地球系统的科学理解,为减轻自然灾害、修复生态环境和合理开发资源提供有力支撑。