师范生古诗词吟诵教学体系研究

黄 杉

(福建幼儿师范高等专科学校,福建 福州 350007)

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出要“加强中华优秀传统文化相关学科建设,重视保护和发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。”[1]中国古典诗歌中蕴涵着博大精深的中华优秀传统文化。吟诵是中国传统诗歌诵读方式,能够促进诗词学习、涵养人文审美、教化人格情操。以吟诵的方式品读诗文、诵读经典,是弘扬中华优秀传统文化的绝佳方式。

师范生是未来传承民族文化的担当者,培育和提升师范生的文化自信尤为重要。吟诵是树立师范生文化自信的绝佳方式,但目前尚缺少针对师范生的吟诵教学体系的研究。本文将就此问题,从学习价值、学习现状和教学体系建设三方面展开论述。

一、吟诵对提升师范生传统文化修为的作用

(一)培植性情修养

吟诵是中国传统诗歌创作、品鉴的方法,也是中国诗歌实现人格教化的方式。在中国传统教育中,历来认为吟诵的“声教”对人格教化有重要作用。朱熹曾在《四书集注》中解释声音载体对人格教化的作用:“《诗》本性情,有邪有正。其为言易知,而吟咏之间,抑扬反复,其感人又易入。”[2](P7)声音的“抑扬”和吟诵的“反复”,才使得吟诵诗歌在教化性情上具有“感人又易入”的效果。诗人以吟诵的方式进行创作诗文、斟酌修改、抒情达意,后人以吟诵的方式品鉴诗文、体悟情感、涵养人格,以此达到教化人格的目标。

现代吟诵教学同样注重激发情感共鸣、汲取优秀文化传统的作用。叶嘉莹先生对此有过明确的表述:“我理解的吟诵的目的……是为了使自己的心灵与作品中诗人的心灵能借着吟诵的声音大到一种更为深微密切的交流和感应。”[3]而陈向春在讨论吟诵与诗教关系时也认为:“吟诵古法的可贵之处,首先就在于,它激活了人的生命感觉,所谓‘神气’运行、声情飞扬。”[4]在吟诵过程中,读者不是在单纯地诵读诗歌,而是唤醒内心对诗歌情感的共情,才能在潜移默化中达到吟咏性情的目的。

事实上,现代语文教育借助对古诗文的朗诵和解读,同样可以学习传统诗文,甚至对于诗歌意义和情感的阐释更为详尽入微。但只强调记忆和理解,反而忽略了对诗歌的情感体验,恰恰丢失了传统诗歌的文化精髓。中国传统诗歌在创作上并不强调其纯文学意义,而是重在抒情言志,重在诗文的内在思想情感。师范生学习吟诵,不是单纯地掌握一种诗歌诵读的方式,更为重要的是借由吟诵对诗歌情感进行自我体验,以此陶冶性情,培养爱国情怀,提升文化自信。

(二)提高人文素养

在在吟诵诗词的过程中,对诗歌韵律美感的探寻、对诗歌意境的想象以及对诗人情感的感知,有助于提升师范生的审美情趣和人文素养,从而培养对中华经典文化的认同感。

中国古典诗文的韵律富有音乐艺术特色,吟诵这种声音表现形式本身就表现出了其韵律之美。不过,师范生在学习过程中,往往对韵律知之不深,只有通过朗诵等方式初步感受诗歌声律。相比于朗诵和歌唱,吟诵更直观地表现了中国古典诗歌平仄声调回环交替的旋律美。比如一些耳熟能详的诗句的平仄对称之美:

白毛浮绿水,红掌拨清波。(骆宾王《咏鹅》)

仄平平仄仄,平仄仄平平。

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》)

仄仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

学生在学习这些诗句时,往往只关注其字词的对偶工整,却忽略了其平仄的对称之妙。吟诵“平长仄短、平低仄高”的表现方式,可以更好的展现出平仄声调在诗句的字与字之间、句与句之间反复交错,营造高低起伏、回环交替的音乐美感。

中国古典诗歌极富意境之美,诗人以意境来表情达意。在字词、意象的选用之外,诗人也有意识地选用恰当的声音来营造诗歌意境。而这种声辞的选择,就是借由吟诵对诗歌的声韵字眼作推敲和修改。学生借由吟诵,才能更为深入地想象诗歌的意境。比如杜甫《江畔独步寻花》(其六),就是以字词和声律共同构造诗境的典范。单从字面阅读上看,诗中描绘了春暖花开、蝶舞莺啼的美妙场景。然而,以吟诵方式品读此诗,却更能发现诗人在声律上的匠心独运。第二句“千朵万朵压枝低”四字为仄声,吟诵时四字短促,节奏的紧密正对应花团锦簇的景象;第四句“自在娇莺恰恰啼”中的“恰恰”二字为入声调,吟诵时需顿挫短促,正好是以声音模仿鸟鸣之感。可见,吟诵不仅能展现诗歌的声辞之美,更能引导读者深入体会诗人营造的诗境。

中国古典诗歌在表达上追求含蓄隽永、意在言外的效果,需要反复品读才能体悟诗意。但是,由于古今差异和文化储备不足,时有理解隔阂或误读的现象。比如王维的《鸟鸣涧》一诗中暗含禅理,学生在感悟诗情时常常遇到阻碍,有的学生甚至会误解诗人感到孤独寂寞。但从吟诵声律的角度分析,《鸟鸣涧》押“东”韵,属于开口度较大的韵母,经由口腔和鼻腔的共鸣,发声响亮,给人浑厚庄重之感,有通透的含义,营造出诗中宁静的春山夜景。从诗韵声情带来的感知,是空灵和宁静,而非孤独和寂寞。通过吟诵的声音形式解读,师范生对诗情会有更深刻的体悟,以此增强诗歌情感的感知能力,提高文学素养。

(三)提升师范生职业能力

学习吟诵在丰富师范生的国学素养、提升传统文化修为的同时,也可以增强师范生的口语表达能力,习得古诗词教学的新模式。

吟诵是一种声音表现艺术,强调声调的抑扬起伏、节奏的长短变化。学生在吟诵时习得这些口语表达技巧,有助于纠正语速不当、语态单一的口语表达问题。此外,学生表演吟诵也是对自身表现能力的锻炼。在展示吟诵的过程中,有助于师范生克服公开表现的畏难和紧张心理,增强展示自我的展示自信,从而提高综合表现能力。

经典古诗文教学是语文教育中重要的一环,也是教学的难点所在。师范生习得吟诵古诗文的方法,能为语文课堂拓展新教学模式,提升教学效果。现代语文课堂中,古诗词教学常常侧重教师的分析和学生的记忆理解。吟诵古诗文能在帮助理解诗文内容的基础上强化记忆效果,提高学习效率。更重要的是学生在吟诵中感悟诗人心志,体验诗人情感,接受心灵的熏陶和感染,增强对优秀传统文化的理解,达到人文教育的目的。

而在儿童启蒙教育中,幼儿教师也可采用吟诵方法进行经典诗词启蒙。吟诵将文学与音乐相融,以声音艺术表现传统文化,激起幼儿的学习兴趣,在寓教于乐中让幼儿的心灵接受经典文化的浸润。

二、师范生古诗词吟诵学习现状

吟诵虽对师范生提升能力助益颇多,但在师范类院校中,吟诵教学还属于有待发展的领域。笔者在进行了为期一学期的古诗词吟诵公共选修课程后,对选课学生进行了主题为“师范生古诗词吟诵学习现状”的问卷调查。问卷主要了解师范生古诗词吟诵的学习兴趣、知识基础、学习效果等现状。本次调查共发放100份问卷,回收99份,有效问卷99份。虽然本次问卷调查的样本数相对较少,但是由于调查对象针对性强,调查结果能有效反映师范类学生古诗词吟诵的学习现状和存在问题。

(一)师范生吟诵学习现状

问卷调查结果显示,文科专业的选课学生约占68%,理科专业学生约占24%,其他专业占8%,文科专业的选课学生中有37%为小学语文教育专业学生。在调查中发现,学生普遍有学习古诗词的兴趣:在学习本门课程前,有64%以上的学生表示对中国古典诗词学习较有兴趣,约33%的学生表示兴趣一般。其中,语文教育专业的师范生对古诗词学习的兴趣最高,有74%以上的学生抱有较大的兴趣。理科类学生兴趣较低,但也有45%的学生表示较感兴趣。

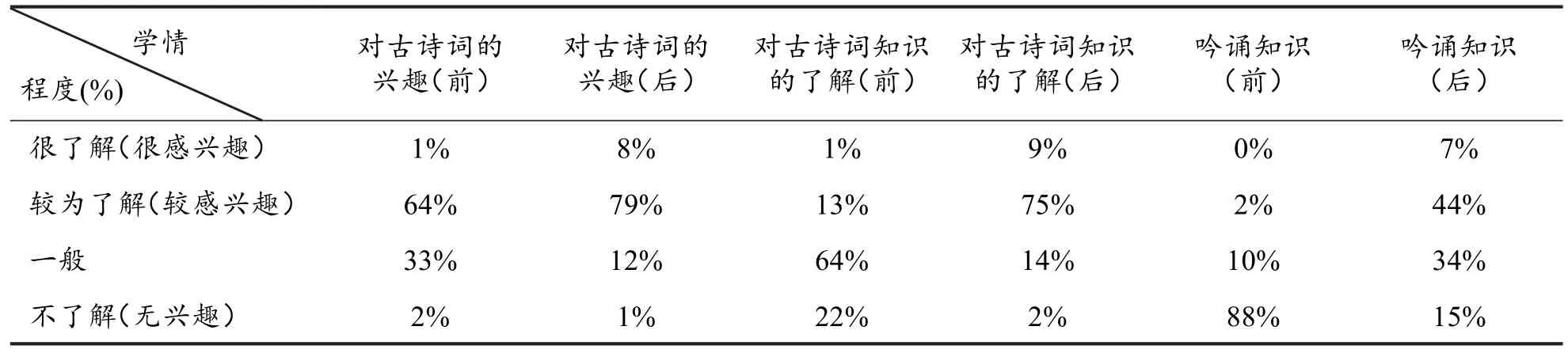

学生的古典诗词和吟诵知识基础较为薄弱。在调查中发现,在学习本门课程前,86%的学生表示对中国古典诗词知识了解“一般”或“不太了解”,仅有13%的学生表示“比较了解”。当被问及吟诵时,88%以上的学生表示“不了解吟诵”(详见表1)。

表1 师范生古诗词学习及吟诵情况

在学习吟诵后,师范生对古诗词学习的兴趣进一步提高,87%以上的学生都表示对中国古诗词学习产生了兴趣。尤其值得注意的是,理科专业师范生的兴趣显著提升,由45%上升到75%。在问题“希望进一步学习哪方面知识”中,学生表现出对中国古诗词的多样化兴趣,愿意进一步了解诗人生平和创作经历(67%)、诗歌文学知识(68%)、古诗词吟诵(44%)等方面。由此可见,学习吟诵能全面提高对中国古诗词的学习兴趣。

(二)吟诵学习现存问题

在了解现阶段师范生吟诵学习现状的同时,调查也反映出吟诵学习存在的两个问题。一是古诗词知识基础薄弱。部分学生的古诗词知识仅限于中学水平,对诗人生平、诗歌文体、声韵格律等知识并不了解或一知半解,对吟诵的了解也限于古诗词吟唱,无人深入了解过传统吟诵,甚至有同学是把朗诵误认为吟诵。这导致他们吟诵中无法准确掌握声韵深入理解诗歌内涵。

二是师范生独立吟诵能力和意愿不足。在学习吟诵课程后,能独立完成吟诵的学生依然较少,绝大多数的学生(73%)表示自己只能参照录音学习吟诵,少部分学生(32%)能自己吟诵一些古诗词,只有极少数(6%)能独立吟诵大部分古诗词。同时,在吟诵意愿调查中,仅有14%的学生愿意公开吟诵古诗词,大部分学生只愿意私下吟诵(52%)或欣赏别人吟诵(31%)。由调查可知,师范生独立吟诵能力不足,降低了继续自学吟诵的动力,加之部分学生缺乏公开吟诵的意愿,则会大大降低了他们在未来的职业生涯中运用吟诵教学的可能性。

三、构建师范生古诗词吟诵教学体系

由上述调查可知,师范生吟诵教学主要面对知识基础薄弱和吟诵技能不足的问题。针对以上问题,结合教学实际,师范类院校可以从公共基础课程、选修课程和校园活动三个层面构建面向师范生的吟诵教学体系。

(一)公共基础课程:了解吟诵方法

语文类的公共基础课程是大学生提升文学审美、培养人文素养的重要途径。从前文的调查中可知,师范生普遍对古诗词吟诵较为陌生,对中国古典诗词的声韵理论也不够了解。因此,在现有的必修课程中介绍吟诵方法、形成对传统吟诵的审美,是师范生学习吟诵的基础。

对于语文教育专业的师范生,在其专业必修的古代文学课程中可以介绍吟诵,并以吟诵的方法辅助古诗词教学。吟诵是创作、欣赏中国古典诗词的重要方式,极有助于感悟诗歌的情感,也有助于帮助理解记忆,有学者提出:“吟诵是达成这一目标的重要手段之一,甚至可以说,是最重要的手段。”[5]正是因为吟诵古诗词讲求对诗歌的“兴发感动”,要以诗歌真正的内容主旨为基础,表达内心的感动,更能帮助学生深入诗人内心,真正读懂诗歌。在课堂上充分了解诗歌的创作背景、诗人生平事迹以及时代文化环境后,学生正确地领会诗歌的主旨,再通过吟诵对诗歌感情进行自我阐发,能进一步加深理解和记忆。

在古诗词教学中,教师可以用讲授为主,吟诵示范为辅,借吟诵以声传情的特点,帮助提高学生对文学作品理解和欣赏能力。此外,在介绍诗词声韵理论时,也是同时介绍中国古诗词吟诵的理论基础知识。因为“学生学习吟诵时决不甘于停留在像唱歌一样模仿重复的阶段,他们不但要知其然,而且要知其所以然”[6]。中国古典诗词在古汉语语音特征的基础上,形成了完整而严密的声律体系。吟诵方法正是与古诗词的声律规则相互吻合,吟诵“平长仄短、平低仄高”的规律辅助学生掌握诗歌声韵的“黏对”规则,在吟诵实践中掌握复杂的声律规则。

对于师范类非语文教育专业的学生,可在相关的文化通识课程中,如大学语文等课程中加入经典吟诵内容。现今的大学语文课程教学提倡采用“MOOC”学习平台,以突显学习中学生的主体地位,可在平台上使用经典吟诵素材作为学习素材,丰富学习方式,从而激发学生的学习兴趣,养成古诗词吟诵的审美素养。同时,可以培养师范生对古诗词吟诵的兴趣爱好,帮助学前教育、艺术教育等非语文教育专业而可采用吟诵教学的师范生了解这一传统教学方法,引导他们进一步学习吟诵。

(二)吟诵选修课程:培养吟诵技能

由前文的课堂调查来看,学生学习吟诵后大多更倾向于私下吟诵,而不愿意在人前展示吟诵。虽然达到了培养吟诵爱好的目的,但就师范生的吟诵教学能力而言,还远远不够。为了培养师范生的吟诵技能,需要进一步开设专门的吟诵课程。鉴于高校专业课的教学实际情况,开设吟诵选修课更具可行性。学生在必修课程上了解吟诵、产生兴趣后,可根据自身的学习需求继续选修吟诵课程。

许多研究吟诵的学者认为,吟诵是自吟自赏,其目的是阐发自己对诗歌的感悟,而非套用固定腔调,更非音乐表演。比如徐健顺认为:“吟诵实际上是一个理解的过程,在不断吟诵的过程中,不断地对基本调进行微调,进行越来越多的修改,以表达自己对作品的理解。”[6]师范生学习吟诵不仅是用于自赏,更有教学吟诵的责任,因此加强口语表达能力,提高吟诵表现力,对于师范生的吟诵学习也至关重要。因此,师范生的吟诵选修课应以习得吟诵能力为主要教学目标,以吟诵实践为主要教学内容,以期培养具有吟诵教学能力的师资人才。

在重视吟诵的实践时,吟诵课堂要关注学生的情感唤醒,避免吟诵曲调的灌输,以防落入吟诵课变为声乐课的误区。在教学设计上,吟诵教学一方面要注重“兴发感动”,让学生感悟诗歌的真实情感,另一方面,要引导学生以对诗情的共鸣来进行吟诵实践。以笔者的《鸟鸣涧》诗词吟诵教学课①该教学课于2020年获第二届中华经典诵写讲大赛“诗教中国”诗词讲解比赛大学组一等奖。为例,在课堂时间安排上,讲解诗歌背景知识、吟诵教学、自主实践吟诵三个教学环节的时间大致均衡。为了让学生体会《鸟鸣涧》中宁静自然的山水意境,品味诗人“心静如空”的情感境界,笔者先示范吟诵,再引导学生由吟诵韵律想象诗歌景象。比如“月出惊山鸟”一句连用两个入声字,在声律上节奏短促,从内容来看,这种节奏正契合了“月出”的突然,表现了诗境中的动态变化。以此方式,让学生结合吟诵格律来品味诗歌意境,进一步引发对诗歌意境的想象。在学生体会诗歌意境后,再次示范吟诵,学生跟诵学习。学生掌握基本吟诵调后,再采用自行独诵、小组吟诵、公开独诵、齐诵等多种模式进行实践巩固,确保学生习得吟诵技能。“兴发感动”和吟诵实践充分结合,方能真正培养师范生自主吟诵的能力,并运用于未来的教学职业生涯中。

(三)校园吟诵文化建设:推广吟诵成果

在课堂教学之外,校园文化的隐性课堂也是学习和实践吟诵的重要途径,推动校园吟诵文化建设,也是吟诵教学体系建设不可或缺的一环。教师可以运用课外吟诵社团、校园吟诵展演、新媒体推广等形式,推动中华优秀传统文化融入校园文化生活,在潜移默化中提高学生的文化素养和审美情趣。

吟诵社团是学生进行自主吟诵的平台,社团成员之间的传、帮、带,有助于学生进一步提高吟诵能力。同时,吟诵社团也是众多大学开始推广吟诵的契机。2007年,台湾辅仁大学的吟唱诗社“东篱诗社”的指导老师孙永忠教授在国内各高校宣讲诗词吟唱,国内高校反响强烈,有三所高校借此契机成立吟诵诗社,分别为北京师范大学“南山诗社”、徐州师范大学“悠然诗社”、淮阴师范学院“采菊诗社”,并从次年起,四校诗社定期举办“古韵新妍——两岸青年古典诗词联吟大会”,交流吟唱成果和心得。此后,伴随着国内对中华吟诵的重视和推广,国内众多高校纷纷成立了形式各异的吟诵社团和研究基地,如北京师范大学珠海分校的“沧海古典诗词吟诵社”、首都师范大学的“中华吟诵教育研究中心”、中南大学的“中华经典吟唱研究中心与传播基地”、上海大学的“锵鸣吟诵社”等[7]。社团活动不仅是吟诵课堂教学的延伸,更成为了推广吟诵的重要途径。

校园吟诵展演是锻炼学生吟诵能力、推广吟诵文化的重要方式。传统吟诵坚持吟诵并非表演行为,但相较于自我吟诵,吟诵展演可以适当增加节目编排,丰富表演形式,使之更具有艺术性和观赏性。比如2015年北京师范大学“南山诗社”演出古典诗词吟唱剧《诗酒李白》,学习舞台剧的形式,将话剧表演和吟唱融为一体,以李白生平经历为主要剧情线索,串联其诗作进行吟唱,颇具新意。在吟诵展演的过程中,观众更能直观感受中华吟诵之美,感受优秀传统文化的熏陶。

此外,可以充分利用新媒体平台的优势,延伸线上学习,进一步宣传推广吟诵。一方面,可运用现有的学习资源,如“最美诵读”小程序。该程序属于教育部“中华经典诵读工程”校园诵读品牌的开发项目,不仅有大量名家吟诵的线上学习资源,也有创建班级、录制吟诵等互动功能。学生在课外可以自学名家吟诵,再模仿、录制、分享。另一方面,可利用已有的“易班”或其他校园平台、微信公众号等,发布吟诵科普图文,以音视频形式展示校内的优秀示范吟诵,推广吟诵学习成果,推动中华吟诵的宣传。

吟诵文化蕴含着中华优秀传统文化精髓,师范生通过吟诵在潜移默化地接受中华优秀传统文化的熏陶的同时,全面提升人格修养、审美情趣和知识能力。构建面向师范生的吟诵教学体系,有助于师范生,在未来的工作中成为中华优秀文化的传播者、民族文化自信的践行者。