织物防钻绒性测试方法的比较与研究

张珍竹 黄 娜 黄晓玲 李万辉 何丹萍 潘俊杰

佛山中纺联检验技术服务有限公司(中国)

羽绒羽毛以其轻、软、暖等特性被广泛用于防寒保暖服装中的填充物,深受消费者的喜爱[1],但羽绒制品在日常穿着及使用过程中存在钻绒问题,即在外在条件作用下羽绒羽毛易从服装面料中钻出。如果是向内钻,羽绒羽毛会粘在毛衣上,甚至钻进内衣,让人感到不适;如果向外钻,则影响服装美观。羽绒制品的钻绒问题严重影响消费者穿着体验,是消费者质量投诉的主要问题之一[2]。防钻绒性的好坏直接影响羽绒制品的保暖性及服用性能。因此,羽绒服装企业及广大消费者对羽绒制品的防钻绒性十分关注[3-4]。研究织物的防钻绒性,对规范企业的生产、提高消费者的满意度很有必要。

本文对织物防钻绒性测试方法进行比较研究,旨在总结3类测试方法的优缺点,为相关企事业单位研究织物防钻绒性提供参考依据。

1 羽绒羽毛钻绒成因分析

羽绒的蓬松性是羽绒钻绒的主要成因。研究表明,羽绒一般是以绒朵的状态存在于羽绒制品中,一个绒朵由十几至几十根绒丝纤维组成。各羽绒纤维之间由于静电作用,相互排斥,彼此分离,使羽绒表现出一定的蓬松性。羽绒制品中贴近面料的羽绒,在受到内部羽绒之间的相互斥力作用时,有钻出面料的趋势。此外,在羽绒制品受到外部摩擦力及压力作用时,羽绒制品内部静止的空气会因面料的变形而向周围扩散,从羽绒制品的各种缝隙处喷出,助推了羽绒从织物表面钻出而产生钻绒[5]。

2 不同检测方法的比较

织物的防钻绒性指织物阻止羽绒羽毛从内部钻出的一种能力。在评价织物的防钻绒性时,通常依据钻出羽绒羽毛的根数进行判定。

目前,检测织物防钻绒性的方法主要有摩擦法、冲击法及转箱法。这3类方法都是通过模拟实际穿着过程中可能遇到的撞击、摩擦或挤压等外部作用,统计钻出的羽绒羽毛根数,最后依据标准评价织物的防钻绒性。从测试原理、条件与评价方法方面具体分析,这3类方法有较大差异。

2.1 测试原理

摩擦法的基本原理:将试样制成试样袋,内装指定质量的羽绒羽毛,封口后将试样袋置于塑料袋中,将塑料袋密封后固定于测试仪器上。在仪器上,试样袋经过一定时间的挤压、摩擦后,部分羽绒羽毛从试样袋钻出而进入塑料袋,对钻出的羽绒羽毛进行计数。最后,根据计数结果评价试样的防钻绒性。

冲击法的基本原理:将试样制成袋状或圆筒状,内装指定质量的羽绒羽毛,然后将试样置于倾斜轨道上,在底部推动杆的推动下,试样向上运动撞击至顶部冲击杆,在撞击过程中,试样被压缩,撞击完成后试样滑落至先前的位置。重复上述撞击多次后,对钻出试样的羽绒羽毛进行计数。最后,根据计数结果评价试样的防钻绒性。

转箱法的基本原理:将试样制成试样袋,内装指定质量的羽绒羽毛,封口后将试样袋放入回转箱。回转箱在转动时,箱体内的硬质小球会因回转而被带到一定高度后落下冲击试样袋,在小球的冲击下,部分羽绒羽毛钻出试样表面,对钻出的羽绒羽毛进行计数。最后,根据计数结果评价试样的防钻绒性。

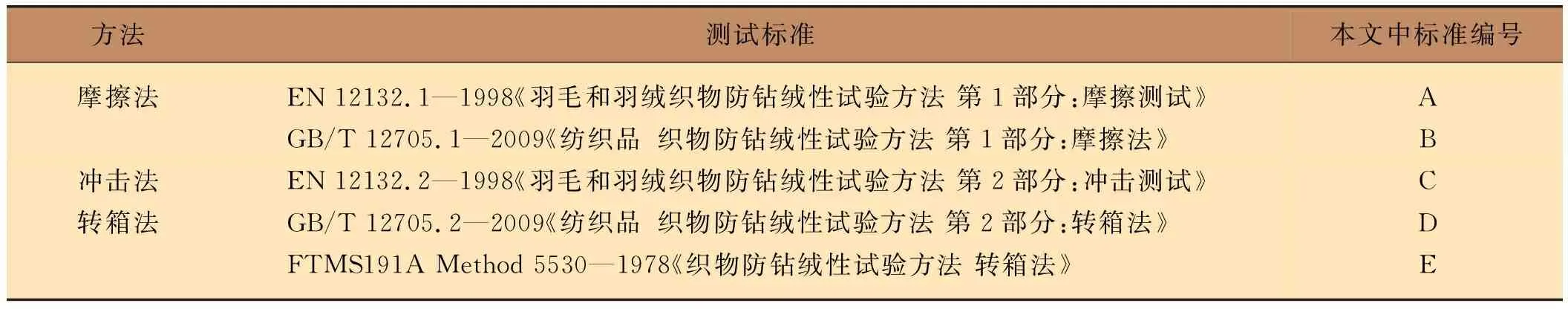

上述3类测试方法的执行标准如表1所示。

表1 摩擦法、冲击法及转箱法的测试标准

2.2 测试条件

2.2.1 技术参数

摩擦法中A、B标准的主要技术参数大致相同:试样尺寸与数量基本相同,均是取经纬向试样各2块,试样的尺寸为(420 ±10) mm ×(140 ±5) mm,缝制成试样袋后边长有效尺寸约为170 ~120 mm;测试仪器的转速与转数相同,转速均为135 r/min,转数为2 700 次;填充要求相同,如表2所示。

表2 摩擦法填充要求

摩擦法中A、B标准的不同之处在于B标准在细节上做了较多改进:对缝制试样袋所需缝纫线的规格和性能有明确要求,并要求缝线处要缝合紧密;对填充料也有明确规定,要求采用被测试样中原有的羽绒羽毛作为填充料,若送检的羽绒制品只有面料时,则必需以70%的灰鸭绒做填充料。

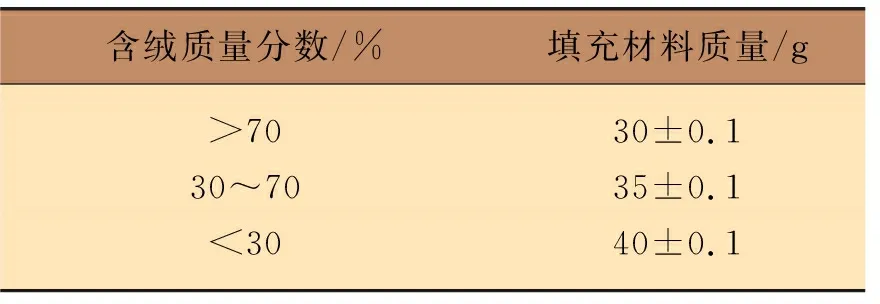

冲击法中C标准主要包括尺寸与数量、冲击频率、冲击次数及填充料要求4个技术参数。其中,对填充料的要求如表3所示。

表3 冲击法填充料要求

其他技术参数要求:制作圆筒形试样时,要沿织物经向纬向各制作一个,试样织物尺寸为750 mm×幅宽,圆筒形试样表面积大小约为210 mm ×476 mm,且圆筒形试样横截面的直径为(151.5 ±1) mm;冲击频率为35次/min,冲击动程为500 mm;以500次为一个测试周期,平纹织物的冲击次数要达到2 000次,斜纹织物的冲击次数要达到4 000次,缎纹织物的冲击次数要达到1 500次。

转箱法中D、E标准的主要技术参数差异较大,除了试样数量都为3个外,试样的尺寸、冲击物(橡胶球)等均不相同,如表4所示。

表4 转箱法D、E标准技术参数差异

2.2.2 试样放置位置

根据上述3类方法的测试原理可知,采用摩擦法测试时,试样要先放置于塑料袋中;采用转箱法测试时,试样全程在转箱内;而采用冲击法测试时,试样需放置于倾斜的轨道上。由此可知,采用摩擦法与转箱法测试,试样在测试过程中始终处于封闭空间,有利于收集羽绒羽毛。尤其是转箱法,试样所在空间较大,避免了试样在受力作用时,因缺乏充足的空气而难以回复到原状的现象,使检测结果的准确性得到较大提高。

2.3 评价方法

评价织物防钻绒性好坏时,需要重点关注钻绒数的统计方式和防钻绒性评价要求。

2.3.1 钻绒数统计方式

摩擦法的A、B两个标准的统计方式大致相同,均是统计塑料袋内的羽绒羽毛根数与试样袋表面钻出长度大于2 mm的羽绒羽毛根数之和。转箱法的标准中,E标准对羽绒羽毛根数的统计方式没有明确规定,而D标准对此做了详细规定:回转箱内与钻出试样袋表面的羽绒羽毛的数量之和为该试样的钻绒根数。需要注意的是,D标准规定羽毛羽绒一旦钻出织物表面,无论钻出的长短,都统计在内。采用D标准统计钻出羽绒数量时,要注意区分钻绒与试样表面绒毛。在实际操作中,与摩擦法相比,转箱法的统计方式更简便。

冲击法只统计从圆筒状试样表面钻出的羽绒数,其底部与各接缝处钻出的羽绒不做统计。由于冲击法测试不在封闭空间中进行,钻出试样表面的羽绒数难以准确统计。

2.3.2 防钻绒性评价要求

防钻绒性评价要求直接影响织物的防钻绒性测试,因此要合理设置防钻绒性评价要求。摩擦法的A标准说明了当钻出羽绒数量大于50根时停止计数,但没有给出详细的评价要求;摩擦法的B标准根据钻出羽绒的根数将防钻绒性分为3个级别,每个级别都有具体参考值。转箱法中E标准没有依据钻出羽绒的根数来判定,而是根据标准中的参考图得出满意与不满意这两种评价;转箱法的D标准也是将防钻绒性分为3个级别,但与摩擦法的B标准有一些区别,具体区别见表5。冲击法的C标准没有给出防钻绒性评价要求,只要求在测试报告中注明具体钻绒根数,但是根据冲击法的测试特点,其钻绒根数很难准确统计。

表5 摩擦法B标准与转箱法D标准防钻绒性评价要求差异

与摩擦法相比,转箱法的钻绒数统计方式更简便,防钻绒性评价要求更高。冲击法在测试过程中由于试样没有处于封闭空间,羽绒钻出时不便收集,测试结果波动性较大,实际检测过程中很少使用该方法。因此,检测机构在做纺织品防钻绒性测试时常采用转箱法。

3 结语

本文对羽绒羽毛的钻绒成因做了简单说明,对国内外目前已知的3类防钻绒性测试方法,从测试原理、测试具体参数和评价方法这三方面进行了对比分析。从测试的准确性及操作的简便性来看,建议采用转箱法检测织物的防钻绒性。