爨文化“三碑”

——《赵宣伯残碑》《爨龙骧墓石》《祥光残碑》述略

□ 高世宁

作为云南碑刻的代表,“二爨”碑被称为“南碑瑰宝”。出于对爨文化考察研究需要,笔者在曲靖师范学院见到三张形似爨体的《赵宣伯残碑》《爨龙骧墓石》《祥光残碑》拓片,三张碑拓信息量较大,艺术及史料价值也较高。《爨龙骧墓石》《赵宣伯残碑》《爨龙颜碑》墓碑从不足1米到3米多高巨制,由于墓主身份不同,墓碑大小、文字内容、外形装饰也有所区别。我们认为,云南金石研究不应该仅把目光停留在“二爨”碑这些经典碑刻之上,焦点之外一些非经典碑刻在当下更值得聚焦。

东晋《爨龙骧墓石》,1965年出土于曲靖市陆良县南十里许坝岩上一古墓中。墓石刻于东晋太和六年(371)。石高30厘米,宽48厘米,厚18厘米。“泰和五年,岁在辛未正月八日戊寅立,爨龙骧之墓”文四行,行4至6字不等,共20字。碑文内容较为简单,主要交代了立碑时间和墓主之名。纪年为“泰和五年岁在辛未”,据孙太初考证当为“太和六年”之误。碑文字体方扁,用笔多圆,实源篆法,具隶意而不扬波挑,轻松而不轻佻,字体大小收放自如,奇趣无穷。由于地处西南边陲,较之中原的书风转变要缓慢得多,此碑文字显得更为古朴,虽为隶楷,用笔又与先秦陶文、汉代砖文等一脉相承。笔画如绵中裹铁,松活而有弹力,“和”字右边的“口”和“在”二字结构还留有明显金文遗意,“未”“爨”二字横画收笔偶有波挑,结构虽为楷书,转折处用笔却多为隶书搭接,偶有楷书顿挫,浑穆高古,“二爨”碑意味十足,只是还不够成熟,由此可见,结构、用笔特点鲜明的“二爨”碑也并非一蹴而就,是政治、意识等多种形态相互交融碰撞发展的产物,是历史的必然。

作为爨文化代表还有另外两块碑刻,其一《赵宣伯残碑》,出土于云南地区,出土时间待考。此碑目前被私人所收藏,此拓片藏于曲靖师范学院美术学院。残碑宽约40厘米,长约60厘米,只剩下8行共90字。因碑文中有“赵河西之墓君讳宣伯”的名称,初得者便称其为《赵宣伯残碑》。碑文落款为东晋孝武帝司马曜太元十年十二月十三日(385)。比《爨宝子碑》义熙元年(405)早20年,比《爨龙颜碑》刘宋大明二年(458)早73年。《赵宣伯残碑》的出土为东晋时期的书法增添了新的色彩,也为西南地区爨文化研究提供了重要史料。

自汉王朝在云南的统治建立后,大批汉族移民进入云南,不可避免地与当地土著民族有着千丝万缕的联系。仔细观察残碑,上面刻有“……赵河西之墓……君讳宣伯……”字样,还刻有汉代辖云南的“……牂柯、朱提、且兰、晋宁”等郡县名称,更有“镇蛮参军”“治中”“令”等反映官职的文字,可看出中原文化在爨区的渗透与影响。《赵宣伯残碑》用笔以方笔为主,端重古朴,拙中有巧。部分横画收笔带有隶书波挑,如篆隶法,力大深沉,古意盎然。字体结构丰富多变,忽长忽扁,但整体上又趋于方整,转折处多为矩形折角,少数字转折处有圆转笔意,如“墓”“君”“宣”等字横画多为隶书用笔,较多保留了隶书遗意,同时具备楷书的特征,又有着向后世楷书发展的趋势。“宅”“兰”“军”“宁”等字,宝盖头横钩出钩多尖笔,楷书特征逐渐趋于完备,相较于同时期“二爨”碑,《赵宣伯残碑》行列不明显,整体章法前大后小,前紧后松,前密后疏,尤其后面两行又兼有行草意,如“治”“汝”“河”等字“氵”的连带,“柯”字“木”旁撇点的连带,右边“可”中间笔画的简省,“元”字横撇的翻转与魏晋行草书如出一辙,这些行草书意趣使得此碑朴实而不失灵动。东晋时期,五体成熟,楷书、行书、草书占据日常书写主流地位,所以这一时期留存的,尤其以“二爨”为代表的碑刻书法“是隶书向楷书过渡字体”的说法是有待商榷的,只能说这种铭石书兼有隶书和楷书特征。为显庄重和树立流传后世典范,铭石书多用“正书”刊刻。与“二爨”碑相比,《赵宣伯残碑》字与字上下左右之间距离靠得更近,字体大小不一,错落有致,生动自然,更加率意天真,活泼自由。在对比中表现出多姿的变化,又十分和谐地统一在这块残碑之中。《赵宣伯残碑》虽没有“二爨”成熟规范,正是这种不拘于规范的程式,没有精细的雕琢和出人意料的古朴拙趣,足可以视之为“二爨”雏形。康有为在《广艺舟双楫》中评《爨宝子碑》为“端朴若古佛之容”,将《爨龙颜碑》列为神品,不知康南海如果看到《赵宣伯残碑》会作何感想。

《祥光残碑》,此碑刊刻年代待考,清光绪三十四年(1908)出土于陆良县大莫古镇嘎古村梁堆墓中。碑石残坏不堪,碑高135厘米,宽114厘米,厚25厘米,青石材质,碑文共14行,每行1至31字不等。碑体残损严重,字体模糊不清,无法断句通读,因首行有“祥光”二字,故命名为《祥光残碑》。碑石分层脱落尤为明显,脱落处石纹斑驳陆离,让人不禁想到汉代《开通褒斜道摩崖》。

从残石仅存字样可看出此碑近似《瘗鹤铭》,如残石中“故”字,竖画左倾,捺画右翘,飘然欲起,看似呆滞却呈现飞动之势,险而能稳。结体多方整,用笔灵活多样,方圆结合,笔画多顿挫,收笔多尖圆,雄浑遒劲,较之《爨宝子碑》更为生辣质朴,较之《瘗鹤铭》结体相对平稳收敛。“美”字与《瘗鹤铭》中“禽”字近似,结构开张饱满,长撇画中锋用笔,笔法飞妙,飘飘然有仙气。起笔逆锋顿笔,提笔下行出锋,写的舒展流畅而不漂浮。“冠”“皇”“辅”等字与《瘗鹤铭》中“真”“瘗”“重”等字近似,横画藏头护尾,起笔转方,沉着含蓄,意会篆、分;竖画侧方用笔,竖钩出钩尖锐,给人以锋芒锐利之势。《祥光残碑》较之《爨龙骧墓石》和《赵宣伯残碑》,楷体铭石书特征更为成熟。碑石文字虽模糊不清,年代不详,但纵观《赵宣伯残碑》《爨龙骧墓石》《爨宝子碑》《爨龙颜碑》及《瘗鹤铭》,由爨区铭石书线性发展脉络和点画、结字、用笔等规律特征,可大至推断出《祥光残碑》年代当在东晋末与南朝初之间。

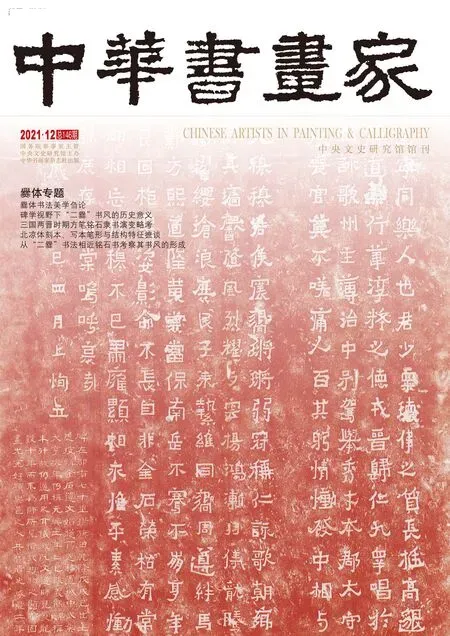

[东晋]爨龙骧墓石 拓本

爨氏在云南统治时期,是云南经济社会文化发展的重要时期,是中原华夏文明与西南夷文化交融凝聚的时期,也是推动云南地区夷汉民族融合的关键时期。所谓爨文化也是云南夷汉民族融合的重要标志。魏晋南北朝时期爨区地域留存的石刻文献,数量虽少,却多维地折射出中原文化对土著民族文化的影响。艺术并非文人特权,爨地土著民族众多,且夷人尚鬼,信从“鬼教”,据《三国志》《华阳国志》《蛮书》等考古和民族志材料了解到,“鬼教”是一种原始而具泛神特质的宗教,“鬼教”信仰自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜,祖先鬼魂以及由灵魂,不灭信仰而产生各种各样的“鬼”,占有主要支配地位。各民族交错杂居,不免“爨人”夷化,夷人汉化,土著文化与汉文化相互渗透,加之魏晋玄学多种因素的影响下,出现不同于其它铭石书的奇异面貌,或多出于民间工匠之手,多见野趣,多彰显刊刻者的意志与意识,有着极强的生命力。