伪满洲国司法部及其殖民统治功能评析

崔 明 轩

(南京大学 法学院,南京 210093)

晚近以来,随着中国法制史研究范式的转换、研究领域的拓宽,以及与之相关史料文献资料的整理出版,地方法制史这一曾经长期被忽视的研究领域开始受到越来越多学者的关注,学术界对地方法制史的研究成果已有一定的积累。如侯欣一教授对民国西安地方法院的研究、王立民教授对上海地区租界法制史的研究等[1]。

然而,关于伪满洲国法制的研究却是例外。目前,以伪满洲国史为研究对象的各种历史类图书早已汗牛充栋,但专门论述伪满洲国法制的学术著作却屈指可数,代表性著作主要有《伪满洲国法制研究》(吴旅燕、张闯,2013)、《伪满洲国的法治幻象》(钟放,2015)。在期刊论文发表方面,笔者以“伪满法制”为关键词,分别对中国知网、万方数据库进行主题检索,各获得有效检索结果3个和7个。①尽管上述检索方式并不足以将关于伪满洲国法制研究的学术成果尽数涵盖,但也能够在一定程度上印证当前我国学术界对该领域研究还比较薄弱。考察现有研究成果不难发现,目前学术界对伪满洲国法制研究总体上处于“全景扫描式”的宏观解读阶段,学术界所期待的那种具有明确研究对象并能以鲜明的问题意识为导向的学术作品仍然比较罕见。

毋庸讳言,造成这种现象的原因主要是史料的匮乏(尤其是日本殖民者在撤离中国之前对伪满洲国各级法院原始诉讼审判记录等司法档案的集中销毁),以及受曾在我国长期存在的意识形态问题的影响。除此之外,我国学者对此领域关注不足、研究不深也是法律史学人难以回避的事实。在“九一八”事变爆发90周年之际,进一步深化对伪满洲国法制的研究,不仅有助于扩展我们对日本帝国主义殖民统治手段的认知,而且对于丰富中国近代法制史的具体内容、强化对当前“法治中国”建设的法理认同等具有十分重要的意义。基于此,本文在现有研究成果基础上,以伪满洲国司法部这一伪司法行政机关作为研究对象,从伪司法部组织、权限、人员构成、政策调整和实际运行五个维度,对其殖民统治功能进行初步探析。

一、伪司法部的法律创制:组织、权限与人员构成

1931年,日本帝国主义悍然发动“九一八”事变,并于翌年拥立清废帝溥仪在长春宣布建立伪满洲国。伪满洲国成立后,在日本殖民者的操纵下,1932年(伪大同元年)3月9日,伪满洲国《政府组织法》出台。根据该法规定,伪满洲国确立以伪立法院、国务院、最高法院、监察院分掌立法、行政、司法、监察大权“四权分立”的权力架构。但是,在权力实际运行中,伪立法院长期虚置,立法权主要掌握在日本关东军及其操纵下的伪国务院手中;伪监察院曾一度设置,却始终处于被束缚的状态,难以发挥其应有的监察作用,最终在1937年伪满行政机构改革中被撤销[2]235-250。因此,在伪满洲国政治权力架构中,实际上只有伪国务院(行政权)与伪最高法院(司法权)两端比较充分地发挥其殖民统治功能[3]229,其中以伪国务院为重中之重。

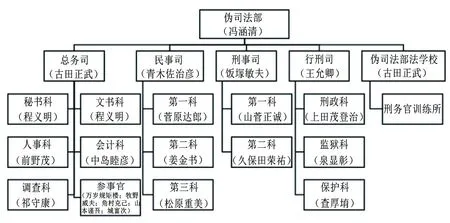

伪司法部隶属于伪国务院,在性质上属于伪司法行政机关。首先,就伪司法部内部组织而言,不同时期的伪司法部存在一定的差异。梳理伪司法部发展历程:1932年伪满洲国建国之初,司法部总长之下设总务、法务、行刑三司和法令审议委员会;1934年“帝制”实施以后,法务司被细分为民事、刑事二司,法令审议委员会被撤销,改为在总务司长下设五名参事官[4]401,并新设司法部法学校;1935年人事变动后,在司法部大臣之下又增设司法部次长一职[5];1937年行政机构改革后,行刑司下设三科:第一、第二、第三科[6];1938年,司法部法学校更名为“政法大学”[7];1943年为推进战时高压政策,强化法西斯殖民统治,(1)1943年春,日本关东军司令官梅津美治郎指使伪国务院总务厅长官武部六藏、次长古海忠之和伪司法部刑事司长太古耐造等人,共同策划并制定伪《保安矫正法》《思想矫正法》,为配合这些反动法律的施行,司法矫正总局取代行刑司,伪满洲国法制全面走向“法西斯化”。新设司法机构司法矫正总局取代行刑司,直至1945年伪满洲国覆灭。1934年“帝制”实施后伪司法部的组织和人事情况[4]401, 系伪满洲国前期伪司法部之概貌的真实写照(见下页图)。

图 “帝制”实施后伪司法部的组织和人事情况

其次,就伪司法部法律权限而言,根据伪《国务院各部官制》(康德四年敕令第120号)第29条规定,司法部大臣监督法院、检察厅及监狱,掌理关于民事、刑事、行刑、非讼事件、民籍、地籍及其他司法行政事项;第27条规定,司长承大臣之命掌理司务[8]38-44。此外,该法还详细规定伪司法部主要业务部门——民事司、刑事司、行刑司的具体职能和权限。其中,民事司掌管:(1)关于民事及非讼事件事项;(2)关于民事及非讼事件之裁判事务事项;(3)关于提存、调停及公证事项;(4)关于民籍、地籍及登记事项。刑事司掌管:(1)关于刑事事项;(2)关于刑事之裁判事务及检察事务事项;(3)关于恩赦事项;(4)关于引渡犯罪人事项。行刑司掌管:(1)关于刑之执行事项;(2)关于监狱事项;(3)关于监狱作业事项;(4)关于矫正少年事项。在行政管理与监督关系方面,1943年伪司法部所管辖监督机关包括:(1)各级法院、检察厅等正统司法机关;(2)兼理司法的县公署、兴安省县旗审判署、检察署等变通司法机关;(3)提存局、司法部职员训练所;(4)司法矫正总局掌管的监狱、分监和矫正辅导院等机构[4]403。

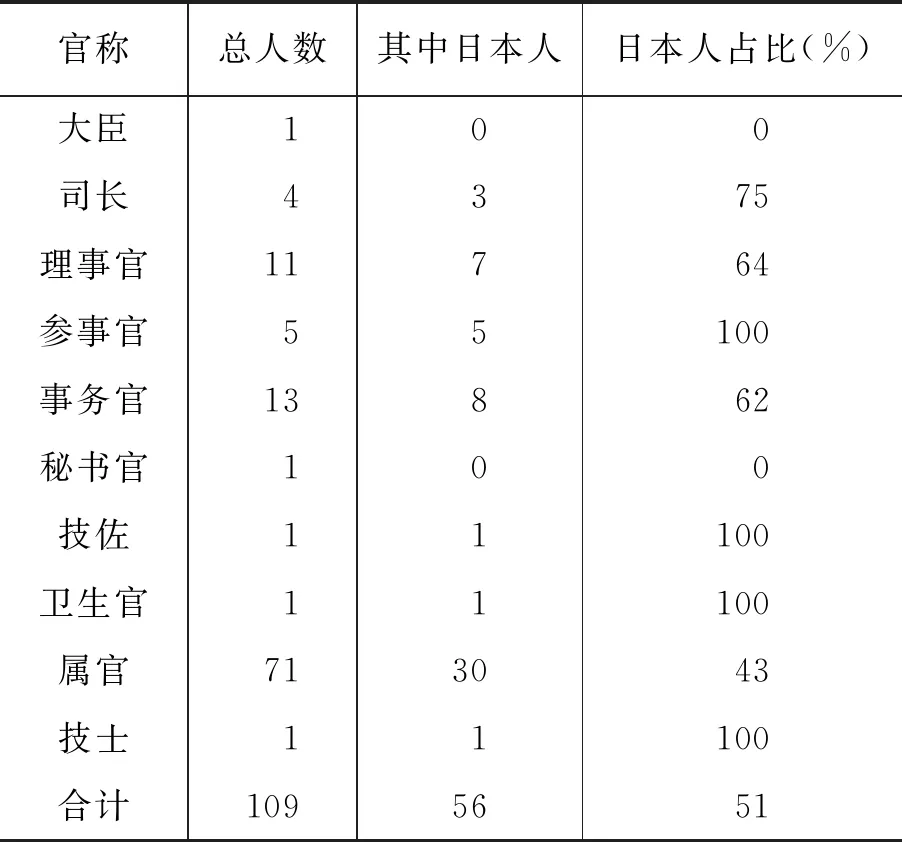

最后,就伪司法部人员构成而言,根据日本内阁会议1932年4月11日作出的《关于帝国对满蒙新国家的具体援助和指导问题》决议和同年5月日本关东军制定的《对满蒙方案(第四次案)》[4]14,以及1933年8月8日日本内阁会议通过的《满洲国指导方针要纲》(以下简称“八八”决议),日本殖民者在伪满洲国确立早已既定的“内部指导”方针,伪满政权遂形成由中国人组成之“满系”和由日本人组成之“日系”的双重行政体系[2]239。然而,虽然各机关首长名义上由中国人担任,但实际上伪满洲国的实权仍操纵在“日系”官员手中。在伪司法部,尽管伪司法部大臣(“帝制”实施前称“总长”)一职先后由冯涵清、张焕相、阎传绂等汉奸担任,但在“次长负责制”(2)根据法令,次长本是大臣的辅佐者,但实际上次长是伪国务院的真正内阁成员。参见姜念东等:《伪满洲国史》,长春:吉林人民出版社1980年版,第177页。体制下,实际负责工作的并非伪司法部大臣,而是伪司法部次长,该职位先后由古田正武、及川德助、前野茂、辻溯郎等日本人担任,中国人绝无置喙之可能。此外,“日系”官员还把控伪司法部下设的各主要职能部门,从康德二年(1935年)十二月伪司法部人员构成情况可见官员比例(见下表)。由下表可知,除大臣外,司长、理事官、参事官、事务官等职位,“日系”官员比例均占绝对优势地位,而中国官员多于日本官员的仅有属官、秘书官两种,处于相对无足轻重的职位。从绝对人数看,“日系”官员数量也超过“满系”,占比达51%,而日本人仅占伪满洲国人口总数的1.6%。日本殖民者在伪满洲国的政治地位及其对伪司法部的掌控程度由此可见一斑。

表 康德二年(1935年)十二月伪司法部人员构成一览表

从整体上看,日本殖民者操纵下的伪满洲国虽然通过伪《组织法》《国务院各部官制》等法令实现对伪司法部的法律创制,但在殖民语境下,伪司法部的组织、权限及人员构成等均按照殖民者的意愿和殖民统治的需要设置和安排。因此,伪司法部的创制不仅无法反映广大东北人民的真实意志,而且在实际运行中扮演着殖民统治工具和帮凶的罪恶角色。尤其是在日本帝国主义发动全面侵华战争后,伪司法部的殖民统治功能日益强化,为伪满洲国法制最终全面走向“法西斯化”埋下伏笔。

二、战时伪司法部的政策调整与功能转向

1937年7月,在日本帝国主义发动全面侵华战争背景下,作为其傀儡的伪满洲国也卷入战争,沦为日本帝国主义发动侵略战争的后方物资基地。为达成所谓“日满一体不可分”的伪满洲国“国策”,发挥“北边镇护”的作用,时任伪司法部次长前野茂声称:“此次大东亚战勃发以来,课于我满洲国之责务,愈趋重大,有集结国之总力增加战力之必要,司法之体制,自亦不能例外。”[9]286在此背景下,战时的伪司法部在民事、刑事政策等方面进行一系列调整,其殖民统治功能也由此前的营造“法治”幻象欺骗东北人民,逐渐异化为日本殖民者剥削、压迫东北人民的司法工具。尤其是在侵略战争陷入泥潭、日本军队节节败退情况下,伪司法部殖民统治功能更加凸显。以下具体分析战时伪司法部在民事、刑事政策方面的调整情况与功能转向。

(一)民事部门

伪满洲国成立之初,根据伪《暂行援用从前法令之件》(大同元年三月九日教令第三号)[8]9,一方面,继续援用“与建国主旨国情及法令不相抵触”的民国法律;另一方面,开始积极着手进行伪法律制度的建构。在民事法律方面,至伪康德四年(1937年)十二月一日,包括民法(总则、物权、债权)、商法(商人通法、社会法、运送法、仓库法、汇兑法、小汇兑法、海商法)及附属法规,以及外国法人法、利息限制法、遗失物法、不动产登录法、不动产登记法、商业登记法、法人登记法、船舶登记法等法律均已公布施行[10]295。客观上,尽管上述法律具有强烈的殖民法律属性,但在当时其制定仍具有一定进步意义。尤其是伪民法,其甚至被称为“二十世纪三十年代世界最优秀的近代民法典之一”[11]。 然而,“条文的规定是一回事,法律的实施又是一回事”[12],尤其是在日本帝国主义发动全面侵华战争以后,伪民事法律在整体趋向上日益背离私法调处纠纷、彰显正义的精神,呈现明显的殖民主义特征。

第一,调停制度的修改。日伪所谓的调停制度,即是我们今天常说的调解制度。1937年12月1日,伪《调停法》正式颁行。1942年,伪满洲国当局对伪《调停法》进行较大幅度修改,此次修改目的主要是为“将凡有之民事纷争,不依诉讼,简易迅速解决”。伪司法部民事司长前泽忠成对此声称:“当此时局紧迫,国民须各于其职域,贯注全精神之时期,私人之间,偶有民事纷争,于相当期间,演成兄弟阋墙之愚,于个人于国家,均有极大之损失,故如不幸而有此事态之发生,则有速使解决,恢复正常状态之必要,调停之制度,于此意味之下,益见其重要性焉。”[10]300伪《调停法》修改后,本应以当事人双方自愿为前提的调解制度,开始向强制调停的方向演化,规定“凡有之民事纷争,必须行以调停,不经调停手续,不容直接提起诉讼”[10]300。

随着大量民事纠纷以调解方式结案,伪满洲国民事诉讼案件的数量锐减。尽管民事诉讼并非万能,也具有“自诉讼至事件解决,需要相当之时间与费用,得至判决之时,当事者双方,于财政上及其他,均受相当之痛苦,极端之际,身心俱疲”的弊端[10]298,但与之相对应的调解制度也的确有化解纠纷、达致和谐的优势。然而,一味地贯彻调停前置主义,不仅在程序上剥夺广大东北人民正当的民事诉讼权利,而且不利于民事纠纷的最终解决。日伪当局之所以修改《调停法》,规定强制调停条款,实际上是为确立所谓的“非常时之民事事件处理体制”,以达到快速处理民事纠纷的目的。同时,使广大东北人民全身心投入两个“产业开发五年计划”经济掠夺政策中,为日伪当局进行侵略战争生产所需的各类物资服务。

第二,户籍制度的确立。户籍制度是历代政府为掌握户口数量而设置的一种簿籍登记制度[13],其目的在于为政府制士处民、征收贡物、制造器物、规定禄食、兴发力役、组织军旅提供基本依据[14]。伪满洲国成立后,日本殖民者通过设立伪治安维持会(初称“清乡委员会”)、公布伪《暂行保甲法》、建立“集团部落”等军警特务统治的方式[3]241-276,对广大东北人民进行严密的基层管控。然而,殖民者却不满足于此,为更好地配合发动侵略战争,满足兵源和物资生产的需要,在伪司法部组织和策划下,1940年(伪康德七年)伪满洲国公布《暂行民籍法》,确立民籍制度;1943年(伪康德十年)《寄留法》颁行。至此,伪满洲国户籍制度得以全面确立。

民籍制度实施以后,日伪当局极力推动“民籍誊本利用面之扩大”[9]292,不仅将其作为殖民统治行政管理的“法宝”,而且还将其运用到所谓的“国兵事务”上,以此组织和强迫东北青年走向战场,成为法西斯战争的牺牲品。而日伪所谓寄留制度的实施,主要是为进一步强化对“由本籍地移动者、未就籍者、非满洲国民居住国内者”的管控[9]292,实际上是对民籍制度的强化和补充。以民籍制度和寄留制度为主要内容的伪满洲国户籍制度的确立,使日伪当局实现了“国内居住者之静态及动态完全被掌握”的殖民统治目标[9]293,而广大东北人民的自由与尊严受到日本殖民者进一步的限制和剥夺。

(二)刑事部门

刑事部门作为具有浓厚暴力性和惩罚性的法律部门,其维护殖民统治、镇压东北人民的功能一直为日伪当局所重视。尤其是在1941年太平洋战争爆发、日本帝国主义侵略战争陷入泥潭的大背景下,伪刑事法制更是被日伪统治者奉为圭臬。对此,伪司法部刑事司长太古耐造称:“从来于战争时期,司法存在之价值,在于被轻视及否定之倾向,然此种情形,于短期之武力战时,深为妥当,而于现在之长期总力战下,对处随同战时状态之紧迫化而生之极复杂深刻之思想、经济及其他之犯罪,为确保国家之治安,维持人心之安定,使国民之志气永久昂扬,确信不能不待于司法之活用耳。”[15]302-303为配合所谓“大东亚新秩序”,建立“高度国防国家体制”,伪司法部在刑事政策方面作出一系列调整。

第一,诉讼程序的简化。1937年(伪康德四年),伪满洲国公布《刑事诉讼法》,结束了援用民国法律的时代。然而,为维护殖民统治、镇压东北爱国民众的反抗,1938年伪满洲国开始在全“满”各省高等法院增设“治安庭”,专门负责审理五类案件:(一)内乱罪;(二)背叛罪;(三)危害国交罪;(四)军机保护法规定之重罪;(五)《暂行惩治叛徒法》规定之罪。同时,为达到“依刑事诉讼法手续之简易迅速化迅速恢复治安”的目的[9]288,1941年伪司法部公布《治安庭审理治安案件的特别程序》,规定对上述五类案件实行一审终审制,即一经审判即为终审,剥夺当事人的上诉权以及被告人的申辩权。同年12月,日伪又公布《治安维持法》,规定“为了加强治安,司法、检察机关与军警联合行动,审判官、检察官伴随军警讨伐活动,身临现场,就地裁判”[16]。

除了对上述由“治安庭”负责审理的刑事案件诉讼程序进行简化外,日伪当局还特别重视对所谓“经济事犯”的迅速处理。1941年(伪康德八年),伪满洲国公布《经济事犯处理手续法》,该法第3条规定“对于经济事犯不拘其他诉讼之顺序应速为其裁判”[17]。实际上,日伪当局之所以特别重视“经济事犯”的迅速处理,主要是因为大量伪经济统制法令的颁布,导致此类案件的急剧增加。1942年统计显示,“全满检察厅受理经济事犯之件数,较上年增加约二倍半”[15]306。就其内容而言,以违反《粮谷统制法》为最高,违反《不当利益取缔规则》《特产物专管法》《价格等临时措置法》《汇兑管理法》《物价物资统制法》《棉花统制法》《毛皮革类统制法》的人数均在千人以上。

第二,其他事犯的处理。伪满洲国成立后,中国人民从未停止反侵略斗争,尤其是在中国共产党领导的东北抗联影响下,反满抗日的浪潮日益在广大东北人民中汇聚,沉重地打击了日本侵略者的嚣张气焰。伪司法部对此有着清晰的认识:“对帝国之前途,抱疑惧之念,或乘敌国侧之宣传,而为恶质之流言裂语,或关于随同经济统制之强化,日常生活之紧迫化等,抱有深刻不平不满者,难言其无有,辄有移于反满抗日的感情之危险。”[15]305因此,对思想犯的处理成为伪满洲国刑事司法的重点。据伪奉天省警务部门的统计,1936—1942年,全省警务部门共起诉各种刑事案件84509件,其中仅依伪《暂行惩治盗匪法》以“盗匪”(3)所谓“盗匪”者,实际上很多是爱国抗日的仁人志士,其中多半是抚顺、新宾、清原三县的抗日自卫军和杨靖宇将军领导的各部抗日联军将士。罪名义起诉的案件多达4444件。伪司法部不得不承认:“盗匪多基于共产主义思想与民族主义意识……审判官、检察官、司法官、书记官等之劳苦,有非想象所能及者也。”[15]306

伪满洲国当局刑事司法打击重点除“经济事犯”和思想犯外,还有以下两种危及殖民统治的犯罪:(一)强窃盗类犯罪;(二)贪污渎职类犯罪。伪司法部主张:“对于影响民众日常生活之强窃盗罪,尤痛感有临以重刑之必要也”,“此种渎职事犯,可认为使国家威信丧失,使纲纪紊乱之恶质犯罪,必须特别加以努力,使之净尽。”[15]307随着伪政权殖民统治功能的不断强化,各类刑事案件的数量亦随之暴增。据统计,1942年全“满”受理一般刑事事犯案件96323件,为上年的1倍。可见,在严酷的经济统治和刑事高压政策下,伪满洲国刑事司法已游走于崩溃的边缘。

(三)行刑部门

在行刑部门,战时伪司法部的政策调整主要是:建立以保安拘置制度和思想矫正制度为主要内容的保安处分制度。伪司法部认为:“国内治安之维持,只以事犯之处理,作犯罪发生后之事后处置,决难期其完璧,因之痛感有讲求防患于未然之手段之必要,而至要求刑罚之补充制度之保安处分制度矣”。[15]3081943年(伪康德十年),随着伪《保安矫正法》《思想矫正法》的出台,伪司法部将行刑司改为司法矫正总局,并任命伪司法部参事官中井久二为司法矫正总局局长。司法矫正总局设立后,先后在抚顺、鞍山、本溪湖、哈尔滨、阜新、鹤岗、奉天、大石桥、齐齐哈尔、通化、辽源、石人、和龙和长春等地建立数十所“矫正辅导院”[18]63,而被投进矫正辅导院的东北人民,绝大多数是被随意抓捕的所谓“浮浪者”。例如,在绥中县,“伪政权要求警察在各地抓捕浮浪者送往辅导院,要的数字很高,绥中县完不成这一数字,就命警察到处乱抓乱捕,于是那些平时不给警察进贡的就成了被抓的对象了”,“有个姓林的检察官公开说:抓你们来就是去做劳工,什么浮浪不浮浪,没有浮浪就只有抓你们去充数了”。(4)李春荣口述,苑耀辰整理:《伪满辅导院内幕》,孙邦:《伪满史料丛书·伪满社会》,长春:吉林人民出版社1993年版,第124-128页。

对于日本殖民者而言,保安处分制度的运用发挥了“一石二鸟”的功效——既能够以此制度来镇压广大东北人民的反抗,同时又能够迫使被害民众作为无偿的劳动苦力为其所谓的“共存共荣”卖命。然而,面对此种严重违反法治精神的“刑罚滥用”倾向,伪司法部不仅未能及时予以纠正,反而力促其达成,由此不难看出伪司法部的反动本质,以及作为维护殖民统治工具的功能定位。

三、伪司法部殖民统治功能的法理分析与历史省思

伪满洲国成立后,尽管日本殖民者通过大规模的殖民立法,极力标榜并营造伪满洲国系所谓“法治国家”的幻象[19],但无论其如何掩饰,具有强烈殖民地属性的伪满法制终究跳不出“其兴也勃焉,其亡也忽焉”(《左传·庄公十一年》)的历史宿命,伪满洲国的“法治”幻象最终归于破灭。而作为伪司法行政机关的伪司法部,其所组织、策划、制定的一系列违背法治精神的战时政策,进一步暴露其服务侵略战争、镇压东北人民的殖民统治功能。下文笔者将从法治的视角,对伪司法部的殖民统治功能展开法理分析及历史省思。

(一)正义原则要求的违反

伪司法部殖民统治功能,暴露其公然违反正义原则要求。美国法学家约翰·罗尔斯认为,正义是社会制度的首要价值,任何一种理论、法律或制度,都应当符合正义的原则[20]。关于正义的分类,学者一般将其分为实质正义、形式正义和程序正义三种。其中,实质正义是指制度本身的正义;形式正义是指对法律制度的公正和一贯的执行,而不管它的实质原则是什么[21];程序正义介于实质正义与形式正义之间,它要求程序规则在制定和适用中具有正当性[22]。考察伪司法部组织策划下的伪满法制运行实态,不难发现其与二战时期的德国一样,伪满洲国法制仅在某种程度上实现了行为的有法可依(一定程度的形式正义),但法自身的正当性(实质正义)与程序规则的正当性(程序正义),却不在伪司法部决策范围内(即所谓“恶法亦法”)。

首先,伪满洲国法律创制并非是人们“联合意志”(5)德国法学家斯塔姆勒认为:正义法是其内容具有某种客观性质的实在法,法是社会中人们联合意志的表达,而正义是冲突意志的调和。参见德国法学家斯塔姆勒:《正义法的理论》,夏彦才译,北京:商务印书馆2012年版,第16页;陈皓:《施塔姆勒:正义法对形式法的矫正》,《人民法院报》2018年5月25日。的表达(通过代议制的立法机关),而是始终依靠日本关东军操纵下的伪国务院(伪司法部是伪满立法的重要参与者)完成的,这也直接导致伪满洲国法制从根本上丧失其作为正义法的基础。

其次,伪司法部推动制定一系列法令,其中《保安矫正法》《思想矫正法》等法律违背正义法要求的“尊重的原则”,(6)施塔姆勒语,即一个人的意志不得被迫屈从于另一个人的意志。成为进行统治和压迫广大东北人民的工具。

最后,伪司法部推动制定伪《治安庭审理治安案件的特别程序》《经济事犯处理手续法》等程序法令,违背正义法要求的“正当程序原则”。(7)正当程序原则是人治与法治的分水岭和试金石,最早渊源于1215年英国《大宪章》,法国《人权宣言》第七条、美国宪法第五修正案都规定了正当程序条款。以“一审终审”“迅速处理”的刑事政策,剥夺了被告人正当权利,反映出在殖民者操纵下伪司法权行使的恣意。

(二)法律工具主义的彰显

伪司法部殖民统治功能,暴露其对法律工具主义的过度彰显。法律工具主义是一种关于法律本质和法律功能的法学世界观和法学认识论,它强调在社会系统中,法律只是实现一定社会目标的工具和手段[23]。法律工具主义具有以下三个特征:(一)强调法律是统治阶级实现其意志的工具;(二)在权利义务关系方面,坚持义务本位观;(三)经常性的以政策代替法律。毋庸讳言,伪司法部作为伪司法行政机关,在政策制定与实施中彰显了极强的法律工具主义色彩。

首先,在政策目标宣传方面,伪司法部突出强调殖民者的意志,将法律单纯视为实现“集结国之总力增加战力”,强化“日满一体不可分”国策,使法律成为实现建设“大东亚共荣圈”目标的殖民统治工具。

其次,在权利和义务关系方面,伪司法部坚持贯彻义务本位,以实施强制调停政策、确立“非常时民事事件处理体制”和“对经济事犯的迅速处理”等手段,不断压缩人民的权利空间,迫使广大民众集中到物资生产、兵员补充等服务伪“国家”义务上。

最后,在政策和法律关系方面,伪司法部明显具有以政策代替法律的倾向,即根据战时殖民统治的需要,临时制定与法律规定相悖的各种政策(如伪《治安庭审理治安案件的特别程序》代替伪《刑事诉讼法》等),以此强化其殖民统治。

在法学理论中,法律工具论是影响法治实现的最大障碍[24]。长期坚持法律工具主义,不仅会导致法律信仰的缺失,而且还会对法律的稳定性造成冲击,进而导致法律适用的随意性。

(三)保安处分制度的异化

伪司法部殖民统治功能,暴露其对保安处分制度的异化运用。“保安处分”作为一个刑法概念最早出现于18世纪德国,民国时期出于社会防卫的需要,在1935年《中华民国刑法》中对其进行移植和本土化改造。从制度功能角度看,保安处分制度的创制有利于以施以教育刑的方式促使犯罪者更好地复归社会,进而实现预防犯罪的目的[25]。因此,当时我国对保安处分制度的移植和引入具有一定的历史进步意义。然而,伪满洲国伪司法部却于具体实践中将此制度彻底异化。

首先,在制度理念方面,伪司法部背离保安处分制度赖以存在的理念基础——教育刑思想。在矫正辅导院被矫正者不仅得不到任何有助于其复归社会的辅导,反而要被迫到工厂、矿山等地服劳役,每日少则10小时、多则15小时,因生活条件恶劣、劳役繁重、疾病和冻饿,被矫正者大批死亡,有的矫正院死亡率高达40%[18]64。

其次,在立法技术方面,伪《保安矫正法》《思想矫正法》仅规定保安拘置、思想矫正两种保安处分措施,与规定七种保安处分措施的《中华民国刑法》相比,(8)1935年,《中华民国刑法》第十二章规定感化教育、监护、禁戒、强制劳动、强制治疗、保护管束、驱逐出境7种保安处分措施。伪满洲国保安处分制度的立法并不完整,其将内涵和外延均十分模糊的“浮浪者”纳入保安拘置范围内,无疑是为保安处分制度的扩大适用大开方便之门。

最后,在法的适用方面,保安处分制度执行彻底脱离法治轨道。执行“保安矫正”程序是:先由警察到市内街头去抓人,简单讯问后做成笔录,送交当地检察厅,检察厅简单讯问后,再向日本检察官或日本人次长请示,检察官本人无自主权,一切取决于日本统治者。而警察署逮捕送交检察厅者,十有八九要“保安矫正”的[26]。

结 语

长期以来,伪满洲国法制一直是中国近代法制史研究的薄弱环节,甚至一度出现由日本学者主导伪满洲国法制研究的不正常现象。近年来,在法学界和史学界的共同关注和努力下,这种状况已有所改观,出现一些以伪满洲国法制为主题的学术作品,但其中真正有分量的研究仍不多见,尤其是能够将研究目光下沉至中观乃至微观层面的实证考究更是“十分罕见”。当前,我国对伪满洲国法制的研究仍具有相当的茁壮成长空间[27]。

本文在考察和梳理伪司法部组织、权限、人员构成、政策调整和实际运行基础上,对伪满洲国司法部及其殖民统治功能进行粗浅研究,得出以下结论:第一,伪司法部法律创制并未反映广大东北人民的真实意志,是按照殖民者的意愿和殖民统治的需要设置和安排的。第二,伪司法部进行一系列政策调整,展示出作为日本帝国主义殖民统治工具的功能定位。第三,从法理上看,对正义原则要求的违反、对法律工具主义的彰显和对保安处分制度的异化,使得伪司法部彻底暴露其殖民统治功能,也进一步揭示伪满洲国并非如日本殖民者所宣传的“法治国家”那样。伪满洲国当局制定并公布一系列法律,不过是日本帝国主义为掩饰侵略本质、强化殖民统治精心编织的华丽外衣,是一戳就破的“法治”幻象与历史谎言。