新时代青年学生消费的异化过程及价值培育

文/郝阳冉(西北大学马克思主义学院)

一、问题的提出

中国特色社会主义进入新时代,人们对美好生活的需求更加多元化、复杂化。处于这一时代的青年学生为满足自身需求,通过各式各样的消费来实现个体对美好生活的追求。随着互联网飞速发展,一方面,众多新兴产业迅速崛起,手办、潮鞋、电竞、Cosplay和摄影成了95后年轻人最烧钱、热度最高的五大爱好。[1]另一方面,线上支付已成为青年学生消费的主要方式之一,出门不带钱已成为一种生活习惯。他们是移动支付背景下“无现金革命”的潮流先锋者[2]。

此外,近年来各类青年消费现象作为青年问题层出不穷,常引热议。青年学生具有一定的知识储备,思想意识新潮,消费观念前卫,因此,这一群体的现实消费现象异彩纷呈。第一,“精致抠”式生活消费习惯普遍存在。当今青年学生的消费同时具备“大方”与“小气”双重特征:花大钱时毫不犹豫,花小钱时抠抠搜搜,这形成了青年学生所特有的“一边精致一边抠”的消费方式。第二,“朋克”式养生大面积兴起。当今青年学生中流行“熬最晚的夜、喝最烈的酒和蹦最欢的迪”等消耗生命式消费,但与此同时他们对健康的要求也更加严格化、细致化,不少大一新生便开始抗衰老,蛋白粉、褪黑素和葡萄籽等保健品已进入他们的消费行列,这种“一边作死一边自救”的“朋克式养生”大面积兴起。第三,“符号消费”现象广引非议。当今青年学生对消费的追求不仅仅是物质本身,极大一部分人更加注重物质蕴含的象征意义,新潮、品牌、时尚、高贵成了他们追逐的生活标签。近来网络热议的“凡尔赛”现象正是符号消费的一种体现。第四,想花就“花呗”的超前消费现象野蛮生长。互联网的飞速发展使得校园贷崛地而起,当今许多网贷平台注册门槛低、操作简易、到账迅速,加上铺天盖地的营销广告,使得冲动消费、超前消费等都有了实现路径。

2021年全国高考人数总计达到1078万人,2020年全国考研人数达到341万人。青年学生是经济开始走向独立的重要阶段,在此阶段可形成独立的消费观。因此青年学生的消费心理研究及消费观教育需受到重视。那么,新时代青年学生消费具有什么新特征?此类现象背后反映了青年学生怎样的心理需求和价值观念?在满足需求的过程中他们的消费是如何逐步走向异化的?如何将青年学生培育成拥有健康理性消费观的新时代社会主义接班人?这些都是在高校思想政治教育中应关注的现实问题。

二、文献综述

(一)国外学者关于消费及青年消费的研究成果

对待消费,国外经典经济学家、社会学家、思想家等多位学者已有丰硕研究成果。在消费经济学领域,Adam Smith[3]和David Ricardo[4]等人对于消费持有保守观点,提倡节俭。与此二人相对立,Thomas Mun[5]则提倡奢侈消费,认为以此可促进经济发展。在消费心理领域,Thorstein B Veblen[6]认为消费可以表现出一个人的身份地位、社会等级中所处的不同位置。有闲阶级通过夸耀性着装消费将其与穷人阶级进行区分。Jean Baudrillard[7]在对现代资本主义社会消费现象进行符号学意义研究的基础之上指出,“符号价值”代替了消费社会中的商品的使用价值和交换价值。进一步阐释了人们对物的消费已经不是单纯的对真实需要的追求,而是变成对物质欲望的填补。在思想意识领域,Karl Marx将消费作出了不同社会形态的区分:社会主义社会的消费与资本主义社会的消费。在社会主义社会形态下,社会有计划的组织生产,消费的目的在于满足全体社会成员的需求以及实现人的全面发展[8]。而在资本主义社会形态下,工人阶级与资产阶级的两极分化日趋严重,因此也就形成了这样两大对立阶级的极端式消费:工人阶级的生存消费和资产阶级的享乐消费[9]。在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思提出了“异化”的观点,进而从劳动异化阐述到了人们消费的异化。这种“被操控与支配”而产生的“虚假”需要导致的消费,催生了人们对物质极端尊崇的病态心理,具有极大的危害性[10]。Herbert Marcuse在《爱欲和文明》[11]中批判了资本主义社会日益消费化的倾向,大量培育的“虚假需求”被附加到自由、民主等“真实需求”之上,人们在满足“虚假需求”的同时失去了追求“真实需要”的动力。在《单向度的人》[12]中指出消费社会中的消费已经异化,在这种异化的消费中,人们过着“物质丰富”但“精神痛苦”的生活,变成了“单向度”的人。

近年来国外期刊对于青年学生消费的研究成果主要集中于青少年的饮食消费,目的主要在于减少酒精、糖、油炸食品甚至毒品等对青少年身体健康产生的危害,促进青少年健康成长。Austin Erica Weintraub[13]和Lisa M. Powell[14]等人的研究表明,不健康的饮食结构与青少年肥胖度相关度极高,因此要促进对亲子食品营销的讨论,改善家庭食品环境,提升青少年水果蔬菜消费的比重,有效预防青少年肥胖风险。针对青年学生消费心理的研究成果较为缺乏。

(二)国内学者对于青年消费的深入探讨

国内学者近年来对青年消费心理的研究呈现出重视化、细微化、深入化趋势。在青年学生群体中,除大多数人较为理性的、常规的消费外,有不少消费呈现出极端化趋势:一方面表现为“高欲望”式的过度消费和奢侈消费;另一方面表现为“低欲望”式的消费。

敖成兵在其对青年追求精致生活的研究中指出,有些青年因渴求这种精致生活而不可得,为此产生了青年的圈层焦虑、婚恋焦虑、奋斗焦虑和身份焦虑,因而通过“伪精致”的视觉包装和伪饰来缓解焦虑[15]。张成林在其研究中也指出,符号消费引起当代大学生身份认同三重危机:自我归属感与认同的缺失、身份与角色的冲突、亚文化失范与主体迷失[16]。与此同时,近年兴起的“盲盒消费”使贩卖娱乐取代了贩卖商品,极具悦己性,是个体精神在物质边界的延伸。青年群体将消费品诉诸自身,追求一种生命体验与主观幸福感,为个体存在赋予自我认同感、满足感、归属感、成就感等更多意涵[17]。上述一类青年消费中极易包含冲动性、盲目性、过渡性等非理性因素,因此仍需对青年学生进行消费教育。

此外,与这种“高欲望”式消费相对立的是“低欲望”式消费。王金林指出,“佛系”行为方式包括低消费,不攀比,把有限的收入花在自己身上而不是别人的眼光中,自得其乐,心安理得。“佛系青年”或主动或被动地拒绝强制消费,拒绝履行消费义务,表现出一种鲜明的低欲望状态。面对诸多貌似鼓励个性其实意在消费的广告,“佛系青年”给出回应背后的无奈或决断是:我有权不消费,我有权不幸福。因此,如果说“佛系”现象是对消费主义的一种抵制的话,那么这种抵制是消极被动的。在消费旋涡中疲于奔命的“佛系青年”因无力消费而拒绝消费,或低限度消费,这终究是对高昂的消费成本的一种消极反弹[18]。加之近期“躺平主义”式青年现象引发网络热议,众多学者对这种面对现实的消极态度均持批判态度,将这一类青年称为“废青”。

另外,从推动经济增长的“三驾马车”来讲,这种“低欲望”消费不利于促进社会经济和社会发展。但也有学者认为“低欲望”消费是青年对现实状况进行正确认识后理性的回归。[19]

综上所述,学者对于青年群体总体上的消费现象已有较为深入的了解,但对于青年中学生群体的消费研究还有所欠缺。从已存在的文献来看,研究对象多集中于青年学生的消费观。本文试图从新时代青年学生的消费特点出发,了解其消费中存在的问题,对青年学生的消费心理进行深入探讨,从而解析青年学生消费的异化过程。

三、消费行为:新时代青年学生的消费特点

本研究采取定量与定性相结合的研究方法,基于线上对562名青年学生的问卷调查,对新时代青年学生的消费现状进行调查分析(样本分布情况基本信息如表1所示),并探求其消费特点及心理需求。调查对象包括在读本科生和研究生,调查问卷所涉及的消费项目主要包括“示同”性消费、“示异”性消费、冲动型消费、“符号消费”、关系性消费、超前消费和娱乐消费七种类型。所涉及题目的信度为94.3%,效度为94.3%,因此本研究具有很高的可靠性与代表性。

表1 样本分布情况及基本信息

(一)青年学生消费的总体特征

1.理性消费是主旋律

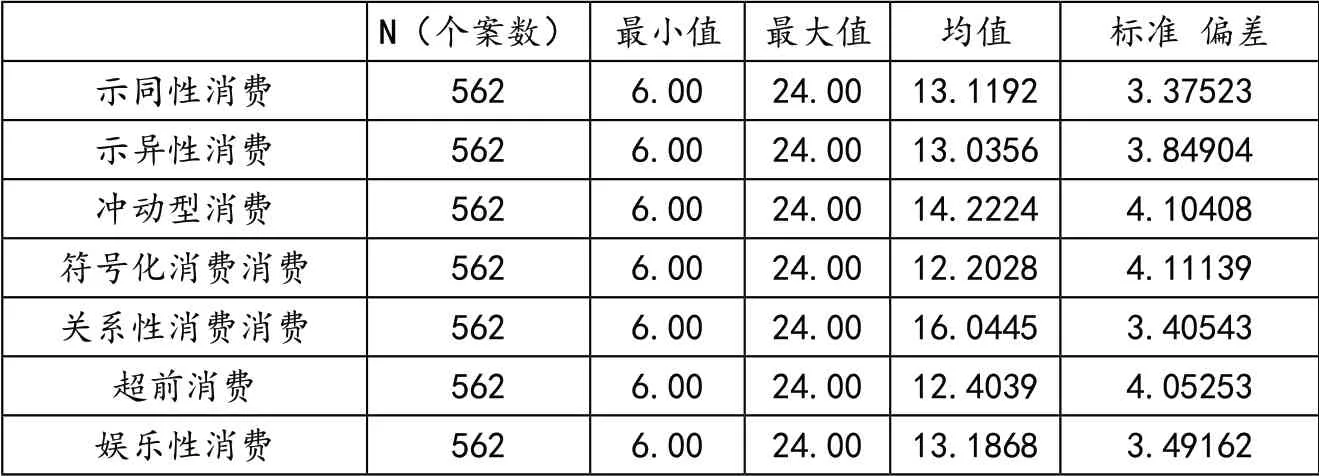

总体上新时代青年学生坚持量入为出、适度消费的原则,消费行为呈现出理性化特征。根据调查结果,对各种类型的消费项目(包括示同性消费、示异性消费、冲动消费、符号消费、关系性消费、超前消费和娱乐消费8项消费)进行了均值比较(如表2所示)和相关性分析(如表3所示),结果显示,总体上青年学生的各项消费得分均值呈现正态分布趋势,且其中消费类型相关性显著。

表2 均值比较描述统计

表3 相关性分析

由此可知,第一,总体上青年学生在各项消费决策过程中基本能做到理性消费,极端值只是个别现象。第二,极少部分青年学生在各项消费中呈现出消费理性特征,该部分学生在消费过程中存在较多负面问题。

调查结果显示,84.53%的学生无过度消费现象,月生活费金额小于2000元。55.04%的学生表示每月支出金额与所持有的生活费金额基本持平,16.99%学生表示花费过后还有结余,73.59%的学生表示无超前消费行为。73.90%的学生表示不会为了刻意追求名牌而进行“符号化”消费和“面子”消费,购物时会综合商品的实用性、美观度、耐用性等多方面因素,货比三家后选出性价比最高的商品。另外,部分学生坚持自我投资、理性超前消费原则。17.16%的学生表示,为了实现提升自身能力、促进个体发展、增强竞争力等战略性长远目标,会因购买学习资源、培训资料等导致一定程度的超前消费。

2.消费方式网络化

生在新中国、长在新时代的青年学生消费方式呈现出网络化偏好。一方面,随着数字化、信息化、网络化的飞速发展,现代科技不断改变着人们的生活方式,更多的年轻人愿意选择网上购物的消费方式。64.96%的学生表示购物采取线上和线下相结合的消费方式,其中38.74%的学生表示购物方式以网络消费为主。另一方面,近年来全网火爆的“直播带货”现象,将网络消费物美价廉、快捷方便、种类齐全等优势显示得淋漓尽致。加之各大商家铺天盖地、五花八门的营销手段时刻给消费者灌输一种“买到就是赚到”的思想,各大网络平台主播的疯狂“种草”“亲测好评”等行为打消了青年学生“万一不好用怎么办”的顾虑进而“马上下单”。对于网络使用时间最长的青年群体而言,促销广告极易渗透到青年学生的日常生活进而促进他们的网络消费。

3.消费内容多元化

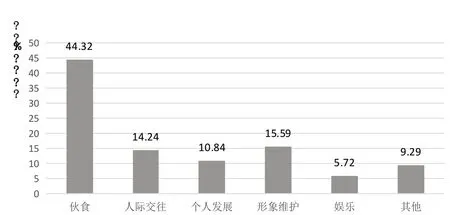

相对于“70后”大学生而言,“90后”大学生的消费结构呈现出多元化、层次化趋势。[20]相对于中小学时代,大学生和研究生拥有更为充沛的课余时间和可自由支配的资金来满足自己丰富多样的消费需求。[21]如图2所示 ,当今青年学生在解决温饱问题之余,有大于一半的生活费用于自主消费。在饮食方面,33.98%的学生表示经常“打卡”一些网红美食,48.14%学生表示会尝试新奇独特的食物。与长辈们的饮食相比,青年学生对事物的需求除了“美味”外还包括“颜值高、服务好、环境美”等感受型需求。除了注重性价比之外,青年学生的消费更加注重体验感是否美好。此外,在青年学生的日常开支中,形象维护消费、关系性消费、发展性消费等其他消费需求占比突出。86.32%的学生表示会注重个人仪表,并且曾经有过美容、美发、美妆或服饰搭配等消费;81.23%的学生表示经常与同学朋友聚餐;78.12%的学生表示除学费外购买过其他学习资源。

图2 青年学生各项消费比例

(二)个别青年学生的消费存在问题

1.“示同”性消费和“示异”性消费同时存在

当前青年学生中“示同”性消费和“示异”性消费同时存在。“示同”性消费的目的在于通过消费行为彰显出与高级社会阶层的相似性;“示异”性消费的目的在于通过消费行为而与低级社会阶层进行区分[22]。调查结果显示,15.83%的学生在消费中呈现出他人模仿倾向,主要包括美妆服饰消费、电子产品和娱乐消费等,这些学生对于“家庭经济水平如何”这一问题的回答大多集中于“一般”和“贫困”两个选项;24.21%的学生表示“经常购买新潮产品”,7.79%的学生“非常讨厌别人购买和自己相同的产品”,这些学生的家庭经济在调查中大多处于“富裕”水平。以上两种在消费中呈现出的反差现状反映了不同经济水平状态之下的学生消费的不同倾向。

2.“符号化”消费初现端倪

马克思主义政治经济学中指出,商品具有使用价值和价值两重属性,使用价值是交换价值的物质承担者,价值是交换价值的基础。但在“消费社会”中商品还有第三重属性:符号价值,即商品具有显示个人身份、地位、声望和社会阶层等附加价值[23]。调查结果显示,16.99%的学生表示比起价廉味美的食物更愿意选择牛排配红酒做晚餐;24.83%的学生表示面对质量相同的两件衣服更加倾向于选择购买有明星代言、是国际大牌的那一件;38.05%的学生表示更喜欢和有钱人交朋友;20.18%的学生表示会因为没有名牌货而觉得没面子……以上种种都显示出部分青年学生在饮食、服饰和交友等方面的消费存在“符号化”倾向。

3.超前消费屡见不鲜

传统的“中国式”消费坚持的是省吃俭用、节衣缩食的原则,而新时代的青年学生从未尝过食不果腹、衣不蔽体的艰苦生活是何滋味,因此勤俭节约的消费观逐渐被青年群体所丢弃,部分学生选择“花明天的钱,圆今天的梦”的消费方式,有些学生甚至开始享受挥霍所带来的快感与满足。因此超前消费成了不少青年学生的选择。调查结果显示,约14%的学生从未做过消费预算,从未了解过理财知识。27.96%的学生表示每月的生活费不够花;9.82%的学生认为理想中的生活费是每月5000元以上;更有6.73%的学生表示“生命有限,有钱就要花,没钱创造条件也要花”。导致这些学生超前消费的项目有饮食消费(25.84%)、服饰消费(29.21%)、人际交往消费(25.31%)、奢侈品消费(13.81%)、娱乐消费(20.17%)等。以上种种都显示出部分青年学生在不同方面、不同程度存在着超前消费行为。

四、消费动机:新时代青年学生心理需求的满足与消费的异化过程

(一)获得群体归属与盲目性消费

人是各种社会关系的总和,每个人都不是孤立存在的,他必定存在于各种社会关系之中。[24]青年学生处于人生当中的特殊阶段。这一阶段的个体对外界的感知力较强,情绪敏感、内心脆弱,需要和谐友好的环境来维护内心世界的良好秩序,维持自身的安全感。然而相对于中小学,大学校园的环境更为复杂。大学打破了地域、民族、阶层等方面的限制,仅以成绩为评判原则对学生进行划分。因而相对于中小学生而言,大学生和研究生的异质性更为明显。此时,对于初离熟悉环境的青年学生而言,较易出现对于群体归属感求而不得的问题。为了追求群体性身份认同,不少学生选择从众消费以示与群体其他成员的共同性。

在青年学生的“示同”性消费过程中,极易导致盲目从众消费现象的产生。“示同”性消费一般多体现在外显的消费项目中,青年学生在服饰、饮食、娱乐、健身和电子产品等方面的消费都在一定程度上存在着盲目从众现象。此类消费辨识度高,在选择商品时较易表现出与他人在兴趣、爱好和品位等方面具有相同特质。但由于个体差异,不同个体的需求也不尽相同。一些学生为了融入集体,往往会忽略自己的真实需求,如健康的饮食、促进自身的发展等,而选择为满足虚荣、维护面子等虚假需求买单。因而在这些畸形地追求同质性的消费过程中,导致了商品价值的异化,即由原本的追求使用价值进而转变为追求符号价值。因此,人们消费的异化是商品价值异化的必然结果。

(二)找寻自我认同与极端性消费

“自我”是一个复杂的概念,曾困扰了哲学家们上千年,其最基本的含义包括“我是谁?我从哪里来?我要去往何处?”弗洛伊德的人格理论分析将个体分为“本我、自我和超我”三个部分,通过“自我”来实现“本我”和“超我”的统一,因此只有“自我”强大,才能让个体处于一个协调良好的状态。具有明确自我认同的个体对自己的责任、义务以及社会关系有清晰的认知[25]。良好的自我认同是个体完整人格中必不可缺的部分,是青年学生树立正确价值观的重要源泉。大学校园人才辈出,部分学生曾经品学兼优,是同学中的佼佼者,但在才貌双全、思想超前、视野广阔的朋辈群体面前显得一无是处,便易陷入自我认同缺失、孤独和自卑等困境。在找寻个体的主体性价值过程中,部分同学选择通过极端消费来获取自我认同。在青年学生群体中,存在家境平平却满身名牌的现象;存在因不够漂亮攒钱整容的现象;存在欠债数十万元的现象……这些学生因对自己的家庭出身、容貌等方面不满而陷入极度自卑。他们通过这些极端性消费来给他人营造一种“买得起、配得上、过得好”的感觉,以此来显示自我价值。这些极端性消费对学生自身的身心健康和价值观的形成极其不利,提高了家庭的经济风险,也在一定程度上危害了社会的和谐与稳定。

(三)消减焦虑和恐慌与享受性消费

今年以来,以“00后(90后)已经开始……”为标题的文章和视频在微博、微信公众号、抖音等平台疯狂传播,焦虑和恐慌的情绪铺天盖地地席卷了时代青年。短视频时代对于青年的角色期待由积极向上的奋斗者形象逐渐转变为帅气多金的成功者形象,这也更加放大了青年的地位恐惧、衰老焦虑和财富欲望。通过缩小代内差异、放大代际差异,传递出一种“辛苦奋斗十年,不如有个好爹”的消极价值观[26]。青年学生是这些媒体的主要受众群体之一,一方面在现实生活中忍受着“脱发、找工作难和消费欲望难以满足”等难题的折磨,另一方面在网络世界中遭受着“别人高富帅、白富美,而我不配”的心灵暴击。面临这些负面情绪,一些学生从最初的“焦虑和恐慌”逐步转向“佛系”面对,进而变成了“躺平”消极应对。

有学生表示:“既然以后都那么惨,那现在能乐一天算一天吧”“做人最重要的就是开心”“一本书20元太贵,还是喝奶茶吧”……面对结业压力、朋辈压力和社会压力,他们选择用享乐性消费来获得满足与快感,以达到麻痹自己的目的。然而“躺平”并不能解决问题,享乐也并不能从根本上消除焦虑。

五、消费价值:新时代青年学生健康消费观的培育

(一)辨别真假需求,树立理性消费观

青年学生的真实需求是指其在现实实践过程中从自身出发而产生的需求,既包含物质性需求,也包含精神性需求,满足真实需求的消费追求的是商品的使用价值;虚假需求是指青年学生因受外部因素驱使而产生的欲望,满足虚假需求的消费追求的是商品的符号价值。在青年学生的消费中,为维护面子、满足虚荣、进行炫耀等消费都是个体因受外部因素影响才产生的消费需求,即虚假需求。这一类需求可通过个体提升能力、拓展知识和丰富阅历等方式进行抵消,并非必须通过消费来满足。新时代青年学生要抵制此类诱惑,合理辨别欲望与内心真实需求,避免盲目消费、冲动消费,做到量入为出、适度消费,树立理性消费观。

(二)尊重主体价值,树立自主消费观

消费过程中的主体性体现在个体在进行消费选择时能从个体自身出发,在身份认同的基础上购买自己需要的商品。具有自我认同的个体应具备良好的自信感,对自己在社会关系中所扮演的角色、责任与义务等具有清晰认知且不会过分自卑[27]。现实生活中,部分青年学生认为自己在社会关系中处于劣势地位,存在对自己所扮演的角色定位不准确、认知不清晰以及对自己的角色感到自卑等问题,由于自我认同的缺失而选择极端性消费来找寻主体的自我价值。这种通过购买高价商品来凸显自己“过得好、配得上”的做法正是主体价值缺失的表现。新时代青年学生在消费决策过程中应坚持自主消费,分清楚消费是为了提升自己的幸福感,还是为了迎合他人的目光;学会抵抗消费社会下资本的积累与扩张,从而使有限的资本最大限度地促进个体自身的自由和全面发展,切实提高青年学生的自信心与幸福感。

(三)提高理财能力,树立可持续消费观

虽然新时代青年学生的消费水平整体有所提高,但其生活费仍然是有限度的。面对每月的定额生活费,不少学生总是在第一周就已经花掉了大半。因而“月末吃土”便成了他们的生活常态,更有甚者因使用网贷已经负债累累。这使得想花就“花呗”的消费方式成为不少学生的选择。调查结果显示,近六成的学生不了解理财知识,可见青年学生的理财能力较为匮乏。因而高校应将消费观教育融入思政教学过程中,帮助青年学生实现可持续消费。可持续消费也指绿色消费,即一种适度节制、避免浪费、保护生态环境的消费理念[28]。习近平总书记指出,“要大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统……努力使厉行节约、反对浪费在全社会蔚然成风”。新时代青年学生要培养勤俭节约、健康向上的消费观,为实现国家经济健康稳定、可持续发展奠定思想基础。