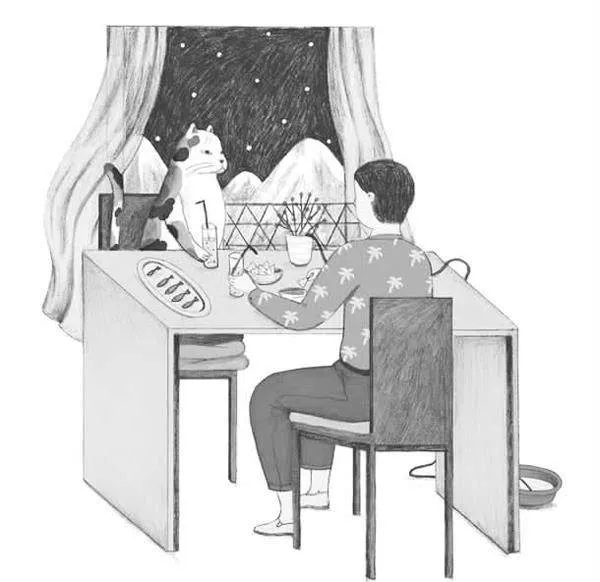

白天吃为了身体,半夜吃为了灵魂

日剧《大川端侦探社》里有一集,某老大老了之后,要吃碗馄饨汤。请了无数名厨,精工细作,他吃着没味,最后请来一位师傅,用味精给他做了碗最粗粝的,老大吃顺嘴了,稀里呼噜,爽快得很。

我每次在夜深时,“嘴里觉得淡”,想吃口泡面时,都会想起那位老大——那稀里呼噜几下子,一定是人生至乐吧?我一度觉得,为了避免“夜深了嘴里觉得淡”,那晚饭吃饱一点,吃好一点,大概就行了吧?

也不行。晚饭吃了咸辣的,吃饱了;到得半夜,就会想吃口甜的:汤圆也好,水果也好,总之,来点儿……

晚饭吃了甜酸的,吃饱了;到得半夜,就想吃口咸香的:泡面也好,炒饭也好,总之,来点儿……

晚饭如果吃得清汤寡水呢?那当然觉得淡;晚饭如果吃得五味杂陈甚至撑着了,又想有点汤水……

一百年前,平津地区许多人在大酒缸喝酒、吃卤味,吃饱了打嗝,还不够,要喝碗加辣加芫荽加虾皮紫菜的馄饨汤下去,溜溜缝。

四川担担面,据说是以前伺候太太们吃夜宵用的。看老掌故,典型的是一头儿煤球炉子、铜锅,肉臊子、面和汤分门别类摆着,一头儿碗筷和水桶。太太姨娘们打麻将饿了倦了,又不十分大胃口,就叫碗面吃吃。于是煮汤下面,上好肉臊子,一小碗面递进去。

好像人类晚上吃东西,贪图的不是吃饱,而是个味道。用我妈的说法,还真是白天饿,晚上馋,夜半嘴里淡。为啥呢?

几年前吧,《华盛顿邮报》有过个说法:他们研究了人和动物,发现到了没光线时,人和动物都倾向于吃东西。动物为啥要这么做呢?难道它们也馋夜宵?——好像某些动物,会将长夜与寒冬挂钩;白天捕猎晚上吃,储存体能,以便熬冬。

宾夕法尼亚大学的凯利·阿里森说,人类也有这属性:白天吃的东西转化的能量,会更多释放掉;晚上吃的东西转化的能量,会更多储存起来。所以晚间吃东西,大概算人类的动物本能:为了安心度过漫长黑夜,多吃点吧……

这么一想,就很可以理解了:我们晚上明明不太饿,却想吃东西,是我们的本能在督促我们,储存能量,熬过冬天。吃过了,满足了,才能安心地睡。所以,如果晚上您想吃点有味道却不太扎实的东西,也是在告诉自己的身体:我在摄入食物呢!——但其实并没摄入多少。把身体哄顺溜了,就行了。

有人曾经说过:白天吃,喂饱身体;晚上吃,满足灵魂。道理很对。大概夜晚的馋,许多时候不是饥饿,而是我们作为人类的本能,需要确认有食物在被摄入呢。

这也可以解释,我们晚上为啥并不太想吃白馒头或清汤面,而想吃泡面、麻辣烫、鸡汤粥、炒饭、炒河粉、担担面、干酪、螺蛳粉这些未必填得饱肚子,但油香满溢的吃食:都是为了这些确实的味道,让我们身体里的危机本能安歇下去,才能好好睡着啊。

所以,晚上吃点有味道的东西时,千万、千万、千万别有犯罪感。那是我们人类本能的召唤,在希望世间的味道,抚慰我们自己的灵魂呀!

(唐暠荐自《特别文摘》)