非道路移动机械大气污染防治地方立法的借鉴与思考

唐莹莹 林子吟 呼佳宁

(上海市环境科学研究院,上海 200233)

汽车、飞机、船舶等移动污染源所产生的污染目前已成为我国城市大气污染的重要来源。随着对道路车辆污染排放控制的日益重视和日见成效,非道路移动污染源成为影响我国城市和区域空气质量的另一重要来源,其中非道路移动机械由于流动性大、管理部门多样,成为移动源管理中的薄弱环节。非道路移动机械主要指我国境内所有新生产、进口及在用的以压燃式、点燃式发动机和新能源为动力的移动机械、可运输工业设备等,非道路移动机械按用途分为工程机械、农业机械、林业机械、渔业机械、发电机组和机场地勤设备等。虽然非道路移动机械行业涉及范围十分广泛,但重点管理的是工程机械和农业机械。工程机械按照设备工作场地可分为建筑工程机械(装载机、推土机等)、场(厂)内机械(叉车、场内运输车辆等)和港作机械(起重机械、吊机等)等[1]。农业机械涉及面广泛,是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称,我国部分农业机械超期服役,老化严重,再加上农机手文化水平、技术水平不高,对机械维护、保养不够,很难保障机械的正常动力,存在着燃油消耗较高、燃烧不充分、污染环境等问题[2]。截至 2019 年底,中国工程机械保有量约为 784 万台,其中叉车和装载机占比最多;农业机械总动力为 10.27 亿kW,其中拖拉机和联合收割机保有量最多[3]。据统计,2019年底,全国非道路移动源在保有量仅为机动车保有量1/6的情况下,其排放的氮氧化物493.3万t与机动车排放的氮氧化物635.6万t相当。其中,工程机械、农业机械的氮氧化物排放量分别占非道路移动源排放总量的 33.3%、34.3%[4]。非道路移动机械量多面广,流动性强,并且其发动机污染物的排放控制技术相对落后,因此加大对非道路移动机械污染排放的预防和控制,解决非道路移动机械监管和执法难题对改善空气质量具有重要意义。

目前关于非道路移动机械的法律专章规定较为宽泛和原则,对于执法新技术的应用和行之有效的工作机制的法律支撑还有待于进一步提高,地方立法应结合非道路移动机械的污染排放特点,补充和细化相应的行为规范和规定,加强对新技术应用及有效的工作机制的法理支撑,进一步强化污染预防和排放监管。通过分析国家以及地方省、市的非道路移动机械立法现状,总结其在立法衔接、管理制度上可借鉴的经验和启示,从而有针对性地提出非道路移动机械大气污染防治专项(专章)地方立法或修订的建议,为相关部门决策提供参考和支撑[5]。

1 现行生态环境层面上位法的问题与不足

《大气污染防治法》是有针对移动源大气污染防治的专门性法律,是移动源大气污染防治立法体系的上位法,也体现了对非道路移动机械大气污染的全程控制,具体制度主要包括非道路移动机械排放标准、燃料标准、环境保护召回制度、排放检测制度、维修制度、报废制度等,但是仅有宏观的规定,缺乏精细化管理的要求。

1.1 召回制度缺乏具体规定

《大气污染防治法》第58条要求建立非道路移动机械的环境保护召回制度,召回的主体为生产和进口企业,客体为非道路移动机械。规定应当召回的情形分为两种:一是属于设计、生产缺陷或者存在不符合规定的环境保护耐久性要求的安全缺陷,二是存在排放大气污染物超过标准的环保缺陷。但是仅针对排放污染物超过标准的非道路移动机械,范围狭窄,并且在召回程序、法律责任、信息共享机制等方面缺乏具体规定。

1.2 缺乏定期检验和抽测制度

《大气污染防治法》第52条规定了非道路移动机械的排放检验制度,对新生产的非道路移动机械由生产企业进行排放检测并且向社会公开其检验信息;新生产的非道路移动机械大气污染物排放状况采用现场检查、抽样检测等方式监督检查,在用的非道路移动机械则由生态环境主管部门会同交通运输、住房与城乡建设、农业等部门进行监督检查;规定了非道路移动机械应当按照要求安装污染控制装置,加强对非道路移动机械排放的防治。但缺乏定期检验制度,监督抽测的范围存在局限性和随机性,不利于非道路移动机械大气污染的全面防治。

1.3 报废制度操作性不强

非道路移动机械报废是指因安全性能、排放污染物不能达标并经维修、采取技术措施仍不能符合标准而不适宜继续使用时,由回收单位予以回收,并进行登记、拆解、销毁或者提取可再利用资源等处理[6]。《大气污染防治法》第60条明确了机动车强制报废的条件和回收责任,但对于非道路移动机械的报废仅持鼓励和支持的态度,难以产生良好的引导效果。非道路移动机械种类繁多,应用广泛,非道路移动机械的报废回收责任主体是生产者、所有者还是回收拆解企业?由哪个管理部门进行监督?这些都不甚明确。

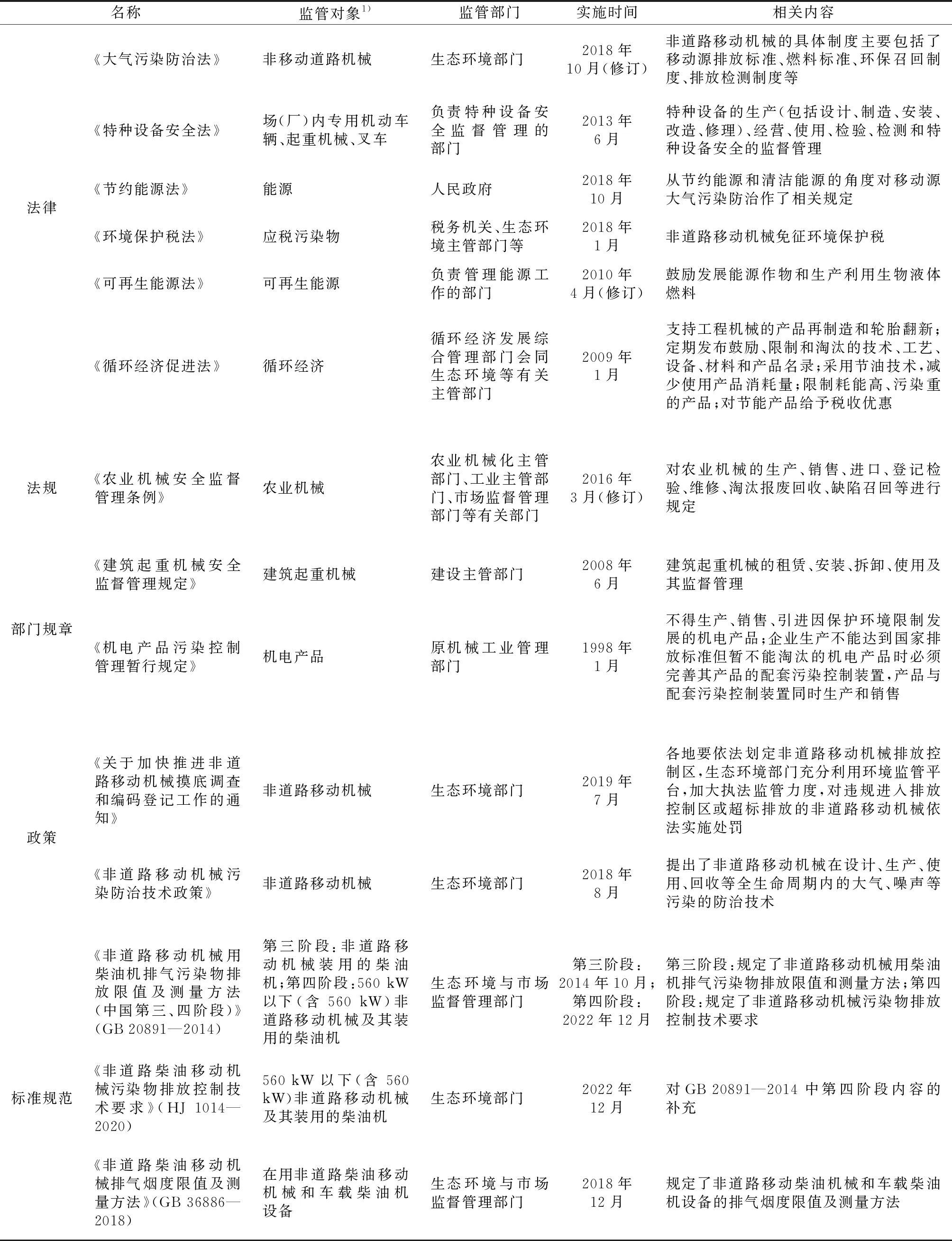

2 非道路移动机械领域相关法律法规分析与经验借鉴

涉及到以非道路移动机械为监管对象的现行有效的法律法规较少,主要有《特种设备安全法》《农业机械安全监督管理条例》和《建筑起重机械安全监督管理规定》,它们对部分种类的非道路移动机械的全过程控制作出了规定,主要是预防和控制、登记、检验检测、维修、监督管理等方面。生态环境部发布的《非道路移动机械污染防治技术政策》对非道路移动机械在设计、生产、使用、回收等全生命周期内的污染防治技术作了规定,上述法律法规可为大气污染防治立法中对非道路移动机械的制度构建提供思路与借鉴。非道路移动机械污染物排放标准的升级,将带动后处理生产企业等排放控制相关行业发展,推动柴油机行业技术升级。我国有关非道路移动机械的政策清单见表1。

表1 我国国家层面有关非道路移动机械的政策清单

2.1 非道路移动机械编码登记制度

2019 年7月,生态环境部发布了《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》,其中摸底调查和编码登记信息主要包括基本信息、登记人信息、技术信息以及环保信息公开标签等。按照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》要求,新购置或转入的非道路移动机械,应在购置或转入之日起30日内完成编码登记,通过摸底调查和编码登记,摸清非道路移动机械底数和排放水平,为有效实施排放控制区管理、管控高排放非道路移动机械、减少污染物排放奠定了基础。现行相关法律法规也对部分种类非道路移动机械作出相应的登记要求,包括登记期限、登记情形等。《特种设备安全法》规定了叉车、吊机等少数种类的工程机械,在投入使用前或使用后30日内、改造修理和达到报废条件但可以继续使用等情形下应到特种设备安全监督管理部门办理登记,并建立完整的监督管理档案和信息查询系统。《农业机械安全监督管理条例》明确拖拉机、联合收割机投入使用前,其所有人应当持本人身份证明和机具来源证明,向所在地县级人民政府农业机械化主管部门申请登记,在使用期间登记事项变更,应当申请变更登记。《建筑起重机械安全监督管理规定》要求使用单位在自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内办理登记,建设主管部门统一编号并定期发布安全状况。

2.2 非道路移动机械出租单位的义务

现行相关法律法规对非道路移动机械的出租单位即所有者的义务进行了明确,包括使用管理和保养的义务、不得出租的情形及出具证明和备案等。《特种设备安全法》对特种设备出租单位的相关义务作出了明确规定,如出租单位不得出租淘汰报废和未验收或验收不合格的特种设备,特种设备在出租期间使用管理和保养义务由出租单位承担。《建筑起重机械安全监督管理规定》对建筑起重机械的全过程管理进行了细化和完善,明确了建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及其监督管理要求。《建筑起重机械安全监督管理规定》还明确了出租单位不得出租的情形,出租单位应当具有的相关证明,首次出租前应当办理备案等。

2.3 非道路移动机械的检验、检测

《特种设备安全法》《农业机械管理条例》和《建筑起重机械安全监督管理》规定了场(厂)内机械、农业机械、建筑起重机械的生产、经营、使用单位以及检测机构的职责。其中生产、经营、使用单位的检验、检测职责包括:生产、经营、使用单位对特种设备应当进行自行检测和维护保养,除此之外,使用单位应当对特种设备定期检测、维护性保养、定期安全检验;检验机构的职责包括:检验、检测机构应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告并且对检验、检测结果和鉴定结论负责。

2.4 非道路移动机械的召回

《特种设备安全法》和《农业机械管理条例》对叉车等场(厂)内专用机动车辆和农业机械规定:生产者、销售者发现存在设计制造缺陷的,可能对人身财产安全造成损害的,应当立即停止生产和销售,由特种设备生产单位主动召回叉车等场(厂)内专用机动车辆,而农业机械生产单位应当及时召回并及时报告当地市场监督管理部门,通知农业机械使用者停止使用。对于应当召回而未召回的,有关部门责令生产单位召回,责令销售者停止销售。

3 地方省、市的先进做法和经验借鉴

目前,我国重点区域相继制(修)订了非道路移动机械相关污染防治法规:针对非道路移动机械排气污染防治进行专项立法的有 14个省、市,其中 11个省市(太原、淮南、天津、北京、济南、南宁、佛山、乌鲁木齐、吕梁、西安、河北)是以地方人大及常委会出台地方性法规的方式颁布,3个省、市(山东、长春和成都)是以地方人民政府出台政府规章的方式颁布,京津冀还新增了区域协同管理要求,协同立法,同步实施。

第一,明确政府及有关部门的主体责任,细化政府有关部门的职责分工。北京、济南、佛山等多地规定生态环境部门对非道路移动机械污染防治工作实施统一监督管理,规定了市场、公安、发改等部门在非道路移动机械防控中的主体责任并且明确生态环境部门应协作并提供执法证据的职责。

第二,建立信息管理平台,实施信息编码登记管理。如《佛山市机动车和非道路移动机械排气污染防治条例》提出“建立非道路移动机械排气污染防治数据信息综合管理系统”;《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》规定“建立非道路移动机械信息管理平台,非道路移动机械应当检测合格后进行信息编码登记”;《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》按照源头控制的要求,在统一登记制度的基础上还进一步明确了登记时限、登记内容、信息变更等具体管理措施,通过建立全省统一的排气污染防治监督管理系统,向社会公开相关管理政策、污染物排放标准、燃油质量标准、登记信息、监督抽测及达标排放等内容,并与行业主管部门实现信息共享;《南京市大气污染防治条例》鼓励信息化管控,从申报平台到电子监控,都做到数据共享、信息公开。

第三,强化技术监控手段。一是远程排放管理车载终端的安装及监管要求,例如《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》规定在本市销售、注册登记和在用的非道路移动机械应当按照相关环保标准安装远程排放管理车载终端并与生态环境主管部门联网。二是明确生态环境主管部门应逐步通过电子标签、电子围栏、远程排放管理车载终端等对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督管理。

第四,划定禁止使用高排放非道路移动机械的区域。北京、天津、南宁、太原、吕梁、佛山、乌鲁木齐、长春、成都、河北、山东等多地规定人民政府有权划定高排放禁区,并且山东和太原将有权划定高排放区域的主体扩展至县人民政府,吕梁规定生态环境主管部门对高排放禁区进行实时监控,山东规定对高排放的非道路移动机械可以安装实时定位装置并与排气污染防治监督管理系统联网,以保证有关部门能够及时有效地采取措施[7]。

第五,明确非道路移动机械所有人、使用人的责任。当前各省、市对非道路移动机械所有人、使用人认定的违法情形一般包括:使用排放不合格的非道路移动机械、在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械、未进行编码登记或未如实登记等。除上述情形外,山东还进一步规定违法情形包括:未及时进行变更或注销登记信息、擅自拆除、破坏或者非法改装非道路移动机械污染控制装置、非道路移动机械所有人或者使用人拒不接受监督抽测等。

第六,加强区域联合防治。北京、天津、河北同步推进地方立法,在立法名称、制度框架、基本原则、主要措施和法律责任,特别是涉及区域协同相关条款上,协商一致,形成共识。一是通过区域会商、信息共享、联合执法、科研合作等方式加强协作;二是共同实行非道路移动机械使用登记制度,建立统一登记管理系统;三是共同制定生产、销售的非道路移动机械的抽检抽查计划。

4 立法建议

地方立法应做好与上位法的衔接,对于上位法已有规定的且仍可以适用的不进行重复规定;结合目前污染防治技术,补充和细化上位法中尚不明确的内容,明确在用非道路移动机械的备案登记制度,完善召回管理制度,强化非道路移动机械综合监督管理,建立排放检测—维修—处罚联动的闭环管理模式,确定生产、使用、检测、维修相关主体的法律责任和义务,对于非道路移动机械全社会共同参与污染防治具有重要意义。

4.1 完善非道路移动机械备案登记制度

生态环境主管部门应充分利用在用非道路移动机械的备案制度,建立并完善在用非道路移动机械信息管理系统。根据已有的法律法规和规章规定,细化完善需要登记备案的情形,包括非道路移动机械在投入使用前的;非道路移动机械进行改造、修理,按照规定需要变更使用登记的;对于非道路移动机械无改造、修理价值,或者经维修仍不符合国家在用非道路移动机械排放标准的;非道路移动机械达到设计使用年限可以继续使用的。

4.2 完善非道路移动机械环保召回制度的具体内容

排污缺陷非道路移动机械召回制度是一种以生产者责任为核心,销售者、维修单位、租赁商、进口商(统称为经营者)以及非道路移动机械的所有权人履行相应义务的制度[8]。我国排污缺陷召回制度的客体应该是所有具有环保缺陷的非道路移动机械,可分为排污缺陷和安全缺陷两个方面:排污缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的某一批次、型号或者类别的非道路移动机械产品中普遍存在的具有统一性的不符合大气污染物排放标准相关要求的问题;安全缺陷是指由于设计、生产等原因导致的缺陷或者不符合规定的环境保护耐久性要求。

参照机动车的环保召回模式,可从召回制度备案登记管理、召回方式及对应程序和法律责任3个方面予以规定。第一,建议市场监督管理部门建立非道路移动机械环境保护召回信息系统(以下简称信息系统)和监督管理平台,并且与生态环境主管部门建立信息共享机制。生产者应当通过信息系统备案并报告投诉、质量担保等相关信息,如果提供的信息发生变化的,在规定期限内进行更新。生产者和经营者应各自建立健全非道路移动机械的追溯管理制度,保存并记录车辆信息、环保检验信息、维修信息等。第二,召回方式及对应程序方面。生产者自行发现或者通过其他方式获知产品存在环保缺陷的,应当立即停止生产、进口和销售并主动召回产品。生产者应同时做好环境保护召回计划、备案、信息公开等工作,经营者获知产品存在环保缺陷时应当立即停止销售。应对生产者在获知排放缺陷存在而未采取主动召回行动的或者确认生产者有隐瞒产品缺陷以及以不正当方式处理产品缺陷的行为设立相应的罚则。生产者应当承担按照备案召回计划对召回产品及时采取修正或者修理、更换和退货等措施消除环保缺陷的法律责任。经营者承担未停止销售或者未交回环境保护召回非道路移动机械的法律责任,若在召回实施情况监督过程中发现召回范围不准确、召回措施无法有效消除环保缺陷或未能达到预期效果的,市场监督管理部门应当会同生态环境主管部门责令生产者再次实施召回或采取其他补救措施。

4.3 强化非道路移动机械综合监督管理

非道路移动机械数量多,流动性强,其监管存在一定的难度。建议地方省、市在立法上体现以下内容:应用电子标签围栏、远程排放管理车载终端等科技手段,弥补传统监管手段的局限性;对于高排放非道路移动机械控制区以及施工场地等污染排放量大的区域,优先控制非道路移动机械的污染排放;进入禁止使用高排放非道路移动机械区域内作业的工程机械,安装精准定位系统和实时排放监控系统。

4.4 实施排放检验、维修和违法处罚联动管理

第一,建立非道路移动机械的年检制度。参照机动车的排放检测制度并结合不同类型的非道路移动机械的特性,建立不同类型的在用非道路移动机械的定期检测制度,参照《特种设备安全法》有关规定,非道路移动机械生产者、经营者、使用者应当到人民政府认可的排放检验机构进行在用非道路移动机械的烟度检测;并且非道路移动机械所有者或者使用者应当定期对非道路移动机械进行自查、检测和维护保养,并做好记录备查。鉴于场(厂)内机械已有安全检测要求,建议相关主管部门在年度检测时将叉车等场(厂)内非道路移动机械尾气排放检测列为必检项目[9]。

第二,加强非道路移动机械排放检验机构的监督检查。排放检验机构应当使用鉴定合格或符合标准的检验设备及配套程序按照相关规范进行排放检验。主管部门可以充分利用现场随机抽检、排放检测比对、远程监控排查等技术手段,实现对排放检验机构的监管。若发现排放检验机构伪造检验结果、出具虚假报告等违法行为,予以严格处罚并公开,同时将相关违法违规行为通报市场监管部门,由市场监管部门依法处罚,并记入信用记录。

第三,明确维修经营者的法律责任。对于不具备维护修理能力、用强制或者虚假信息诱导欺骗的方式向托修方违规搭售排放维护修理项目或配件装置、夸大配件装置性能或维修效果、群众举报投诉多的维修经营者,要依法依规加强监管和处罚,维护修理市场秩序。对使用假冒伪劣配件维护修理,采用临时更换非道路移动机械污染控制装置等弄虚作假方式使非道路移动机械通过排放检验等的行为,依据有关规定予以处罚。