穴位敏化特色护理对功能性消化不良患者生活质量及心理状态的影响*

刘兰花 李巧林 熊 引

功能性消化不良是指胃、十二指肠功能紊乱导致的消化不良症状,并排除器质性病变的综合征,多采取促胃肠动力治疗[1]。常规西医护理干预疗效有限,部分患者效果并不理想。中医穴位敏化学说认为,疾病能激发经穴敏化态,呈现“小刺激大反应”现象,热敏悬灸可以有效防治疾病,调理身心状态[2]。为进一步证实对患者生活质量及心理状态的影响,本课题应用穴位敏化特色护理干预功能性消化不良,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2017年1月—2018年12月于江西中医药大学附属医院就诊的功能性消化不良患者60例,用随机数字表法分成2组,各30例,并经过院内伦理委员会的审核批准。观察组中男16例,女14例;年龄40~69岁,平均年龄(53.6±3.3)岁;病程最短6个月,最长10年,平均病程(4.8±1.1)年。对照组中男18例,女12例;年龄38~70岁,平均年龄(54.1±3.5)岁;病程最短6个月,最长9年,平均(4.6±0.9)年。2组的性别、年龄、病程等一般资料比较,差异无统计学意义,具有可比性,P>0.05。

1.2 诊断标准西医诊断:参考功能性胃肠病的ROME[3]诊断标准进行诊断,1年内有12个星期具有进食或空腹后出现上腹部不适、胀满、嗳气、排便不规律等症状中的多项或1项,经影像学检查排除器质性疾病者。中医诊断[4]:空腹、餐后自觉脘腹胀满,喜温喜按,少气懒言,神疲乏力,舌淡苔薄白,脉细弱,满闷部位触之无形,按之柔软,反复发作3个月以上者。

1.3 纳入标准符合诊断标准;治疗前均签署了知情同意书,依从性高,自愿接受随访;1年内无胃肠道相关手术史;无严重并发症者;1个月内无相关治疗史。

1.4 排除标准合并幽门梗阻、大出血、溃疡穿孔、胃肠癌变等,或合并心、脑、造血系统等病变,或精神病、严重感染,或妊娠期、哺乳期妇女,或肝肾功能不全;依从性差,或治疗期间出现严重不良反应,或失去随访。

1.5 护理方法

1.5.1 对照组予以常规西医护理干预,①心理干预:努力建立融洽的医患关系,用积极向上的心理护理和心理疏导,阻断其负性思考,缓解焦虑、抑郁等心态。②认知干预:对患者及其家属介绍本病的相关知识,纠正以往片面的、错误的认知。③饮食干预:纠正患者以往不健康的饮食习惯和生活习惯,保持良好的饮食习惯和生活习惯,遵循少量多餐、按时按量、清淡易消化的原则,坚持6周以上。④药物干预:选择莫沙必利分散片(康弘制药厂生产,国药准字H19990312)5 mg口服,饭前半小时服用,每日3次,6周为一个疗程。

1.5.2 观察组予以穴位敏化特色护理,患者仰卧位,暴露腹部,医生点燃特制精艾绒艾条(江西省中医院生产,规格:长度160 mm×直径22 mm),在患者脐周(中脘、足三里、肝俞、脾俞等)距体表3 cm高度施回旋灸,以患者感温暖舒适为度,再施雀啄灸,以患者感波浪样温热感为度,继而施予温和灸,以患者局部无灼痛感为度。当患者感到透热、扩热、传热、局部不(微)热远部热、表面不(微)热深部热、非热觉中的一种及以上感觉时,代表发生了穴位热敏化现象。继续重复上述步骤,直至热敏化腧穴都被找出,并详细记录。每日1次,1周5次,6周为一个疗程。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效治疗总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。治愈:症状、体征基本完全消失,疗效指数≥90%;显效:症状、体征有明显好转,改善2级以上,或疗效指数≥70%且<90%;好转:症状、体征有一定好转,改善1级以上,或疗效指数≥30%且<70%;无效:症状、体征均无缓解,或加重,疗效指数<30%。

1.6.2 SF-36评分生活质量评分用SF-36量表判定,SF-36量表包括生活质量的8个维度,SF-36评分越高,提示生活质量越好。

1.6.3 抑郁、焦虑评分采用Zung氏焦虑自评量表、抑郁自评量表评定患者焦虑和抑郁状态。无:<50 分;轻度:50~60 分;中度:61~70分;重度:>70分。

2 结果

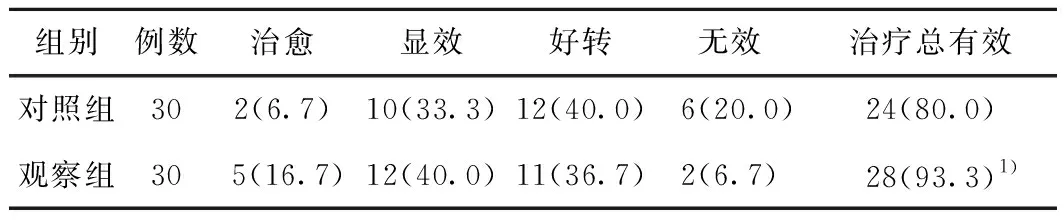

2.1 2组患者治疗总有效率比较观察组治疗总有效率为93.3%,高于对照组总有效率为80.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗总有效率比较 (例,%)

2.2 2组患者心理状态评分比较治疗前2组焦虑、抑郁评分比较,差异无统计学意义;治疗后2组焦虑、抑郁评分均下降,观察组治疗后心理状态评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者心理状态评分比较 (例,

2.3 2组患者SF-36评分比较治疗前2组SF-36评分比较,差异无统计学意义,治疗后2组SF-36评分均升高,观察组治疗后SF-36评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者SF-36评分比较 (例,

3 讨论

功能性消化不良是指无器质性原因而出现的间歇性或慢性胃肠综合征,临床主要表现为上腹疼痛及不适、食后饱胀、胀气、恶心呕吐、烧心、反酸、厌食等症状[5]。本病病机尚未完全清楚,与胃敏感性增强、排空延迟有关,容易反复发作,迁延不愈,对人们的生活质量产生了较大的影响[6]。临床上至今没有根治本病的方法,主要应用吗丁啉、莫沙必利等药物,但效果并不理想[7]。中医在本领域的研究成果不断丰富,逐渐成为研究热点。

本病在中医归属于“胃痞”“胃脘痛”等范畴,多由于外感六邪、饮食不节、情志不畅造成胃气不和,气机升降失司,故而发病[8]。灸法作为中医学的重要组成部分,在防治疾病中有其独特的优势[9]。腧穴敏化学说认为,腧穴有敏化、静息2种状态,疾病会激发经穴由静息至敏化[10]。热敏灸由陈日新教授所创,经陈教授研究证实,当穴位热敏化时,在艾灸的刺激下更易发生灸性感传,达到气至病所,防治疾病,调理人体状态的治疗目的[11]。穴位敏化特色护理指用点燃的艾条悬灸热敏态穴位,激发皮肤表层出现透热、传热、扩热等灸感及经气传导,并施加个体化饱和灸量来消除穴位热敏化[12]。本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组,表明观察组疗效突出;观察组治疗后SF-36评分高于对照组,提示该疗法有利于提高患者的生活质量;观察组治疗后焦虑、抑郁评分低于对照组,表明观察组有利于改善患者负面情绪。综上,穴位敏化特色护理干预功能性消化不良患者的疗效理想,有利于减轻上腹部不适等症状,保持身心愉悦,值得临床推广应用。