城市新建区域步行指数提升方法研究

凌 铷

(扬州大学物理科学与技术学院 扬州 225000)

步行指数是国际上常用的一种量化测度步行性的方法,根据出发点一定半径内服务设施的空间布局和种类,计算出单点步行性得分,进而通过插值得到步行性趋势面[1]。其研究对优化城市日常生活设施布局,提高居民出行便利度至关重要。

国际上,从步行指数验证及步行指数的应用进行研究的较多。邓肯(Duncan)等以美国波士顿市的街道为例,利用GIS数据验证Walk Score网站的步行指数的准确性;李因(Li Yin )通过研究纽约布法罗市的街道,衡量街道层面城市设计质量的二维和三维GIS数据和步行指数的关系;而国内学者多从Walk Score算法优化及设施便利度角度进行评价。吴健生等[2]以深圳市福田区为研究对象,计算单点绿地步行指数评估深圳市福田区居民通过步行方式到达城市公园绿地的便利程度;王昊等[3]在既有步行指数模型基础上,将步行路权形式及步行道宽度等影响步行环境的关键因素纳入步行指数影响因素对其进行修正。

上述研究大多是对步行指数评价方法的改善,缺乏具体的提高步行指数有效措施的研究。本文选取城市新建区域——扬州科创新城作为研究对象,以百度地图为日常生活设施的搜索数据库,利用改善后的步行指数模型得到研究区域的各点数据,再利用ARCGIS插值分析得到步行性面状数据以了解扬州科创新城的日常生活设施分布现状,根据结果分析科创新城日常生活设施的布局合理性,提出相应的改善措施并进行改善后的面域步行指数对比,为未来的城市设施布局规划提供参考。

1 研究对象

扬州科创新城是扬州经济技术开发区内一块高起点、高标准的规划建设新城区,目前正处于全面开发建设阶段。片区慢行水平作为新城规划的重要组成部分,需提前谋划、与新城开发建设同步实施。

本研究依据2020年扬州市道路网数据、扬州市总体规划图、道路绿化数据、交通设施数据及从百度地图数据库获取的生活设施数据。

2 研究方法

2.1 设施分类

在目前通用的Walk Score设施分类与权重赋值法基础上,将部分设施本土化。同时考虑到公共交通对居民出行具有极大的影响,将作为步行方式终点的公交站点及自行车租赁点纳入选取范围。在设施种类上尽可能地满足居民的日常生活需求。

结合扬州的城市特色,适当提高娱乐场所及公园的权重,将古运河风光带等公共景区划入公园类,具体设施及权重见表1。

表1 日常设施分类及权重

在以上分类表的基础上,考虑距离衰减规律,设置衰减系数,本文的距离衰减分为5个区间,若设施在点的400 m半径内,则赋以系数1,即没有任何衰减,若位于400~800 m之间,则赋以0.9的衰减系数。以此类推,当距离超过2 400 m,衰减系数为0,即失去任何吸引力[4],见图1。

图1 距离衰减系数图

2.2 建立模型

按上文设施分类方法,步行指数最大值为18,将其等比例放大到100。最终得到每个点的步行指数是一个0~100的数值。

(1)

式中:Wi为某类设施的影响权重;f(s)为距离衰减系数。

但由于现实的出行并非两点的直线距离,道路交叉口越密集,街区长度越短,步行的路线选择就会越多。因此,评价步行指数时需要考虑居民出行的实际步行环境,通过对地区交叉口密度及步行沿线街区的长度调查,对步行指数进行修正[5]。本文取两者的衰减率均为五级,具体衰减率见表2,取衰减系数Li、Ji为1减去相应等级衰减率。

表2 交叉口密度及街区长度衰减率

随着城市居民生活水平的提高,人们对步行出行的要求不再是单一的通达性,还需考虑到出行的安全性及舒适性。因此,本次研究引入道路绿化水平参数Green来体现出行舒适性。

(2)

式中:Green_V为某条街道的仰视水平,Greenmax为研究范围内仰视绿化的最大值[6]。

语言是文化的一种载体,体现了这种文化的社会习俗、宗教信仰、思维方式等内容。作为一门外语的学习,仅仅学习一些书本的内容是远远不够的,只有理解掌握了这些文化背景,才能更好的学好这门语言。教师在平时的教学过程中,要经常渗透一些英语的文化背景,让学生体会到中西方文化的差异。

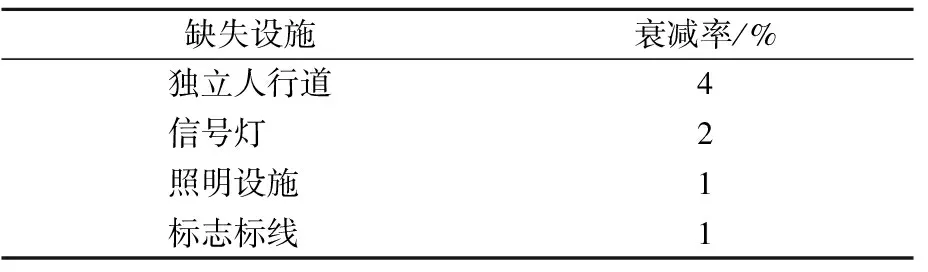

以区域范围内道路交通设施是否完善来体现安全性。取衰减系数Si为1减去总衰减率,具体衰减率见表3。

表3 街道交通设施缺乏衰减率

综合考虑各类影响因素,得到修正后的步行指数公式见式(3)。

(3)

式中:Wi为某类设施的影响权重;f(s)为距离衰减系数;Li为交叉口密度修正系数;Ji为街区长度修正系数;Si为道路设施修正系数;Green表示绿化水平修正系数。

3 结果分析

3.1 数据处理

在ArcMap中对科创新城设置100 m格网,获取每个格网中心点。根据每个样本点的坐标,利用python工具,在百度地图上搜索各中心点附近400,800,1 200,1 600,2 400 m范围内日常生活设施分布数据,再根据上文确定的步行指数公式,得到每个样本点的步行指数。

将得到的各点步行指数导入ArcMap,选用经验贝叶斯克里格插值法进行空间插值来得到经济开发区的面域步行指数。相比普通克里格插值法和反距离权重法,经验贝叶斯克里格插值法预测标准误差比其他克里金方法更小且对于小型数据集的预测,准确度更高。研究范围见图2。

图2 科创新城范围内研究点

3.2 现状总体特征

科创新城单点步行性指数平均分为55.7,最高为88.5,最低为10.3。片区步行性南侧优于北侧,东侧优于西侧,整体处于“可以步行,部分活动可通过步行完成”的水平,各分段对应步行水平见表4。

表4 街道步行分数表

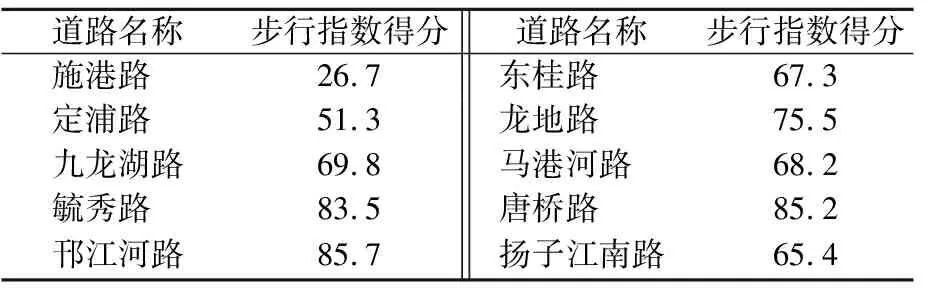

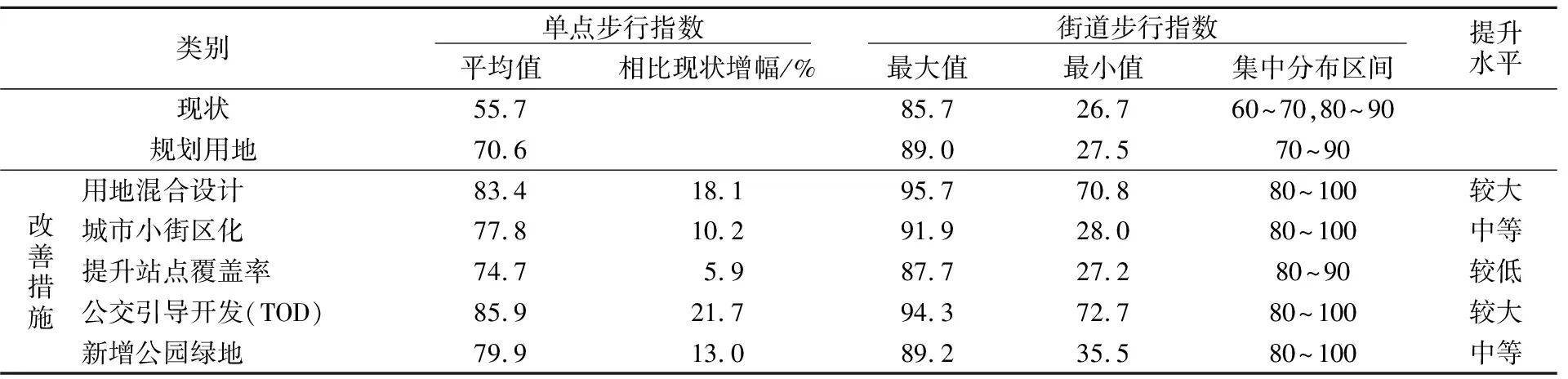

选取每条街道上的数据点进行加权平均,得到街道步行指数。科创新城主要街道步行指数最低分为26.7,最高分为85.7,集中分布在60~70、80~90这2个区间,见图3,各街道步行指数见表5,并不能满足扬州力争每条街道步行指数在70分以上的要求,因此需要采取改善措施来实现步行指数的提升。

表5 科创新城现状主要道路步行指数表

4 改善措施

4.1 完善土地利用

用地功能混合设计。合理的用地和建筑功能混合设计,可以使居民通过步行来满足更多的日常生活需求。本次研究在规划用地的基础上,不改变各类用地面积,对用地进行重新分配,探讨商居混合模式对科创新城步行性的改善效果[7]。

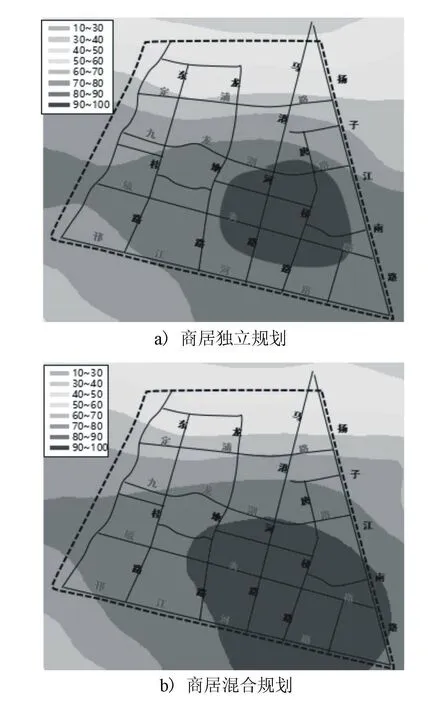

按照原先商居独立的规划,单点步行性指数平均值为70.6,相比现状提升26.8%,处于“适宜步行,多数活动可步行完成”的水平。街道整体的步行指数都有一定幅度的提升,但施港路和定浦路仍未达标(低于70分)。

而采用商居混合布局规划后,单点步行性指数平均值为83.4,相比规划用地提升18.1%,提升幅度较大。街道步行指数最小值为70.8,最大值为95.7,集中分布在80~90,90~100这2个区间。

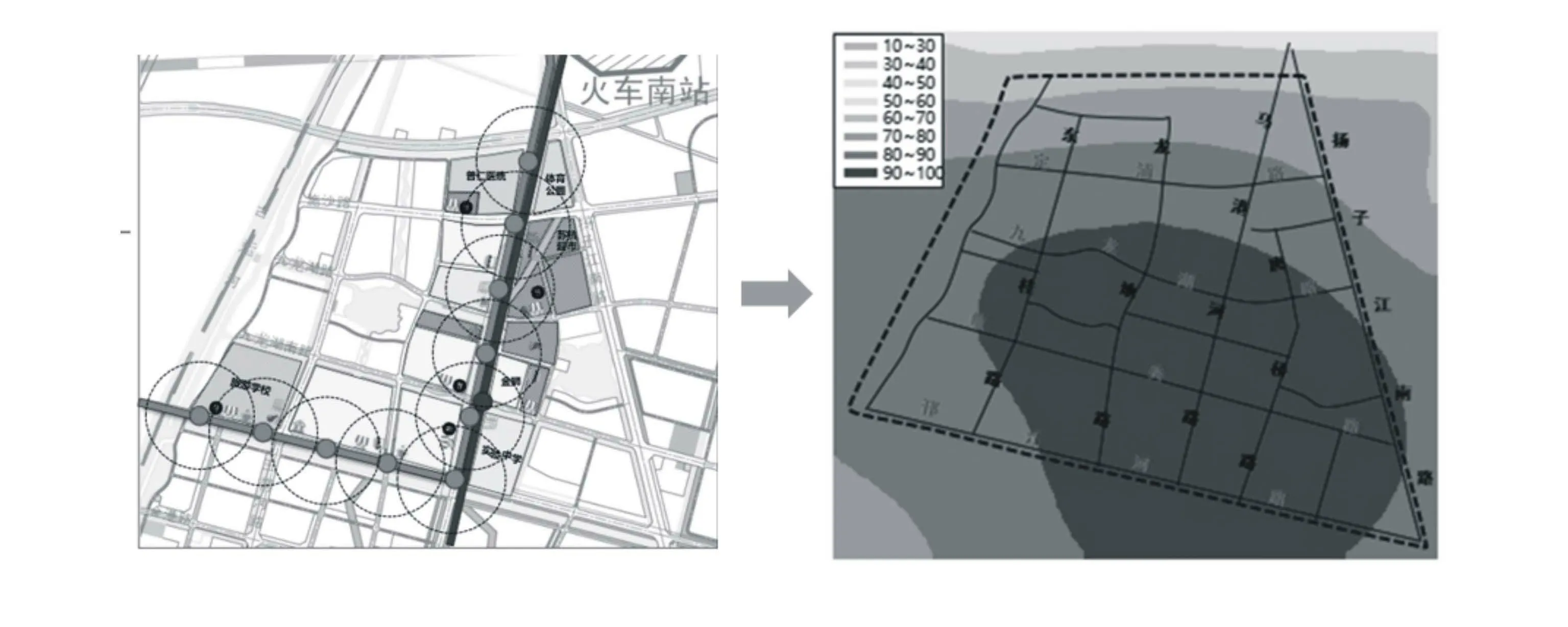

将服务设施合理布置在片区内,形成多个小型商圈,每个商圈都可大幅度提升周围区域的步行性,对片区整体的优化效果突出,同时对于步行性较差的街道提升效果也十分优秀。各街道改善后的步行指数见图4。

图4 步行指数图

4.2 优化网络布局

城市小街区化。通过将城市细化成小街区,提升路网密度,同时改善步行环境,可以提升街道的可步行性及居民步行出行比例[8]。小街区下交通模式示意见图5。对交通设施进行改善,也能提高慢行的便利性及安全性:斑马线应尽量保持直线过街、标识清晰统一;行人过街信号灯应控制在2~2.5 m,宜同步设置倒计时器;人行道铺装应满足美观、防滑、耐久的要求,不同类型街道可结合特色选用铺装材料;小街区应见缝插绿,增加邮票绿地、袖珍广场、道路绿化等。

图5 小街区下交通模式示意图

改善后,单点步行性指数平均值为77.8,相比规划用地提升10.2%。街道步行指数最小值为28.0,最大值为91.9,集中分布在80~90,>90~100这2个区间,各街道步行指数见表6、图6。

表6 小街区化下的主要道路步行指数

图6 小街区化后步行指数图

4.3 合理设施布局

提升公交站点/自行车租赁点覆盖、公交引导开发(TOD)。加密规划公交路网,300 m覆盖率达到100%;加密自行车租赁点,并尽量布置在公交/轨道站点周边与人流聚集处。改善后,单点步行性指数平均值为74.7,相比规划用地提升5.9%,提升幅度较低。街道步行指数最小值为27.2,最大值为87.7,集中分布在70~80,>80~90这2个区间;提升站点覆盖率,实现整个片区公交站/自行车租赁点服务范围无死角覆盖,从而提升居民步行的可达性,从整体上增加片区步行指数,但是提升效果并不明显。

在范围内结合规划用地图与已有项目布点图,依据“沿公交走廊控制设施密度,越近越密”的原则在不改变各类设施总量的前提下,将原先分散于整个开发区的设施尽量集中至公交站点周围[9]。

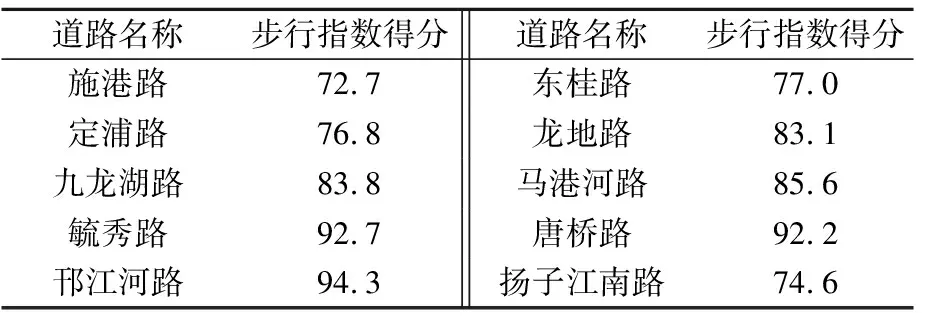

改善后,单点步行性指数平均值为85.9,相比规划用地提升21.7%,提升幅度较大。街道步行指数最小值为72.7,最大值为94.3,集中分布在80~90,>90~100这2个区间,各街道步行指数见表7。

表7 公交引导开发下的主要道路步行指数

公交引导开发(TOD)将服务设施集中布置在公交站点周边,科创新城TOD模式规划见图7,图中圆形范围为公交站点周边300 m半径范围,为行人步行可达距离。形成多个小型商圈,居民用最少的步行到达多个设施点,大幅度提升步行效率,对公交走廊辐射范围地段的步行性提升效果突出,由于研究片区较小,因此整个片区都得到十分明显的改善。

图7 科创新城TOD模式规划图

4.4 改善步行环境

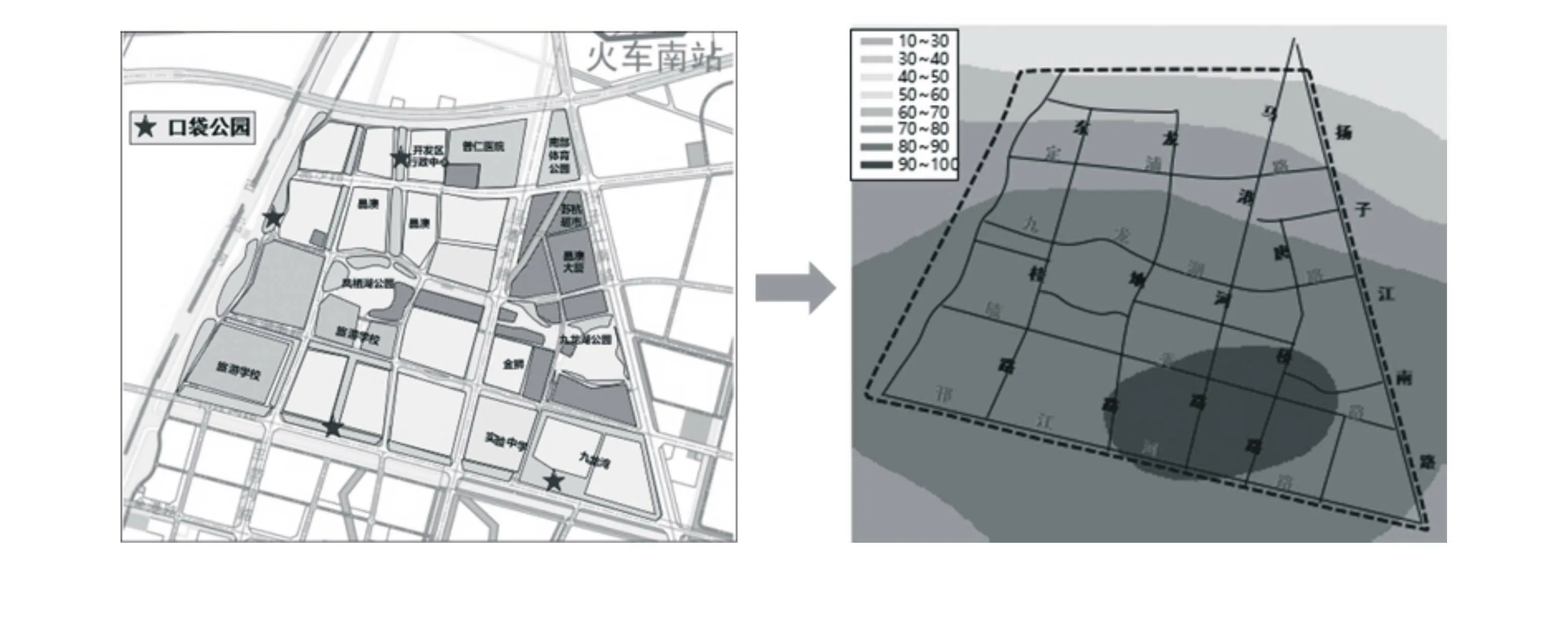

新增公园绿地。增加公园绿地,满足市民就近到达公园的需求,实现每个居民都有一个“绿色客厅”,有效提升周围片区的步行指数;提高街区绿化水平参数,塑造道路景观,进而提升街道的可步行性[10]。

改善后,单点步行性指数平均值为79.9,相比规划用地提升13%,提升幅度中等。街道步行指数最小值为35.5,最大值为89.2,集中分布在80~90区间。增加公园绿地对片区整体的提升效果较明显,但施港路步行指数依然处于较低水平,可见对于原有步行性较差的街道优化效果一般,各街道具体步行指数见表8。增加公园绿地后的步行指数图见图8。

表8 新增公园绿地下的主要道路步行指数

图8 增加公园绿地后的步行指数图

综上,商居混合的用地布局与公交引导开发对于城市步行性的提升效果最为突出,所有街道步行指数均达到70分以上。提升站点覆盖率效果相对较差。具体提升水平见表9。

表9 各改善措施下的街道步行指数提升效果对比

5 结语

商居混合的用地布局与公交引导开发两者在本质上均是通过合理配置社区日常服务设施,使得居民步行出行更为方便,出行需求得以满足。

增加公园绿地与城市小街区化则是通过改善街道条件,使居民拥有一个更加安全、舒适、绿色的步行环境,从而提升步行出行意愿。

本文结合具体的城市特征,改善了步行指数模型。并选择扬州科创新城,进行多种改善措施的研究,为城市新建区域的慢行交通建设提供一定的参考。但是本文研究区域较小、且未考虑商业区域规模大小对居民出行的吸引力差异。若将步行指数结果同空间人口分布数据相结合,计算出日常设施的需求量空间分布,可使研究具有更加现实的规划指导意义。