航天东方红卫星有限公司二十年发展成就与展望

汪春涛 张永维 姜军 白照广 边凤梅

(航天东方红卫星有限公司,北京 100094)

20世纪80年代末至90年代中期,随着各国空间战略需要和空间应用需求的扩大,国际上兴起了现代小卫星发展浪潮。中国空间技术研究院(以下简称航天五院)也开启了我国现代小卫星的探索与实践,并于1996年8月正式启动CAST968平台(其后在型谱中归并为CAST2000平台)的开发和实践五号卫星的研制,拉开了中国现代小卫星的发展帷幕。1999年5月10日,实践五号卫星成功发射,验证了我国第一个现代小卫星公用平台,由此开创了中国现代小卫星研制的先河[1-2]。随着我国国民经济和空间事业的发展,中国航天科技集团有限公司(以下简称集团公司)和航天五院准确研判世界宇航发展趋势,于2001年5月联合出资成立了航天东方红卫星有限公司(以下简称公司),专门从事小卫星系统设计与研制,探索和实践小卫星产业化发展模式;同年10月,原国家计委上报国务院批准,以公司为项目法人单位建设国家级工程研究中心——“小卫星及其应用国家工程研究中心”。自此,公司踏上了矢志践行航天报国初心和使命的征程。至2021年8月,公司已累计发射各类卫星126颗,接近集团公司发射数量的三分之一,卫星全部成功发射并在轨稳定运行,其中90%实现了超期服役。

公司经过二十年的开拓创新,探索出一条“好、快、省”的现代小卫星产业化发展之路,践行了产业化、市场化、国际化、现代化的发展方略,开发了覆盖1~1500 kg,具有国内领先、国际先进水平的系列化小卫星平台,覆盖了海洋观测、环境与灾害监测、对地遥感、深空探测、立体测绘和空间科学试验等诸多领域,创造了中国空间技术发展史上的多个第一,实现了跨越式发展。公司已成为国内第一、国际一流的小卫星系统集成商,是我国航天事业的主力军之一,为我国空间基础设施建设和国民经济发展做出了突出贡献。本文阐述了公司的发展成就,总结了发展经验和启示,展望了未来小卫星领域发展面临的机遇与广阔前景,期望为我国小卫星和空间事业未来发展提供借鉴。

1 发展成就

1.1 构建世界一流小卫星企业

公司是亚洲最大、世界一流的小卫星系统设计与研制中心,具有完备的卫星系统设计、总装测试与试验、发射与在轨维护等能力。公司通过不断完善科研生产管理体系和产品保证体系,稳步提升科研生产能力,目前已具备年出厂20至25颗标准当量小卫星的能力[3-5]。公司基础设施体系包括小卫星及其应用国家工程研究中心、研发实验楼、国际项目设计中心和国际项目总装测试中心,配置了一流的设计仿真、系统测试的手段和工具。

公司不断探索精细化经营管理,运用先进的理念、科学的态度、专业的方法、精细的标准提升管理治理效能,同时注重开源节流,强化成本意识,不断优化成本管控方法与模式,实现技术经济一体化发展,有效提升运营效益,实现国有资产保值增值。截止2020年底,公司总资产规模37亿元,较成立之初增长18倍,累计实现销售收入350多亿元,实现利润35亿元,较成立之初增长16倍,人均创造收入达到625万元,全员劳动生产率达到百万元/(人·年)。

在完成国家和各类用户研制任务的同时,公司也赢得了广泛赞誉。公司获得国家科技进步特等奖2项,国家科技进步奖9项,省部级科技奖励39项。先后获得国家发改委颁发的重大工程“杰出贡献奖”、人力资源和社会保障部、国资委授予的“中央企业先进集体”等多项荣誉称号。公司不断涌现出的优秀部门和班组、优秀总师和员工,也获得了国家、中央企业、集团公司和航天五院的各项先进和荣誉称号。

1.2 建立先进实用的系列化公用平台

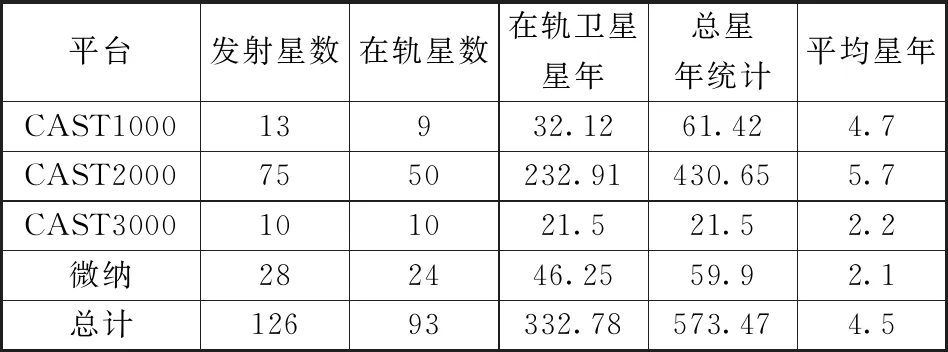

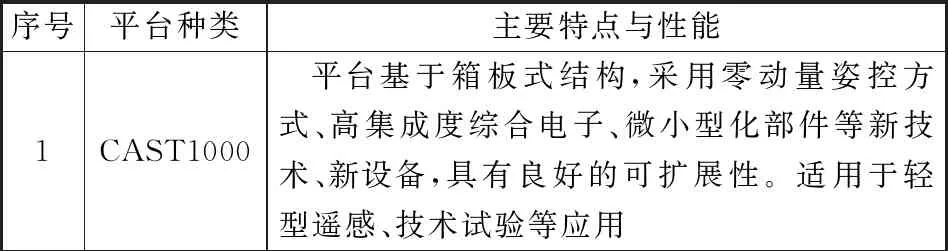

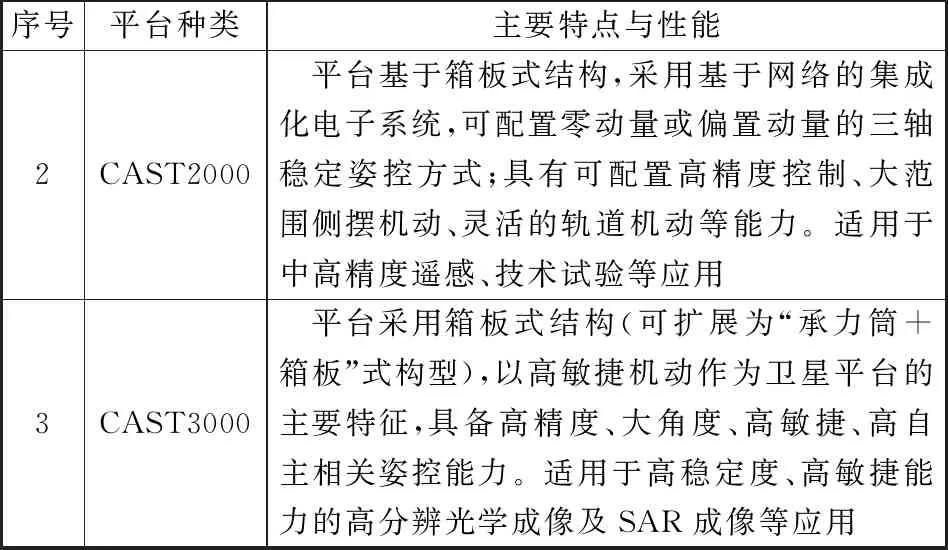

公司采用柔性化公用平台理念,根据平台功能和应用领域,按照平台系统配置、结构形式、姿控方式等技术要素开发和形成了3类公用平台[3-4],如表1、表2所示,通过基线固化和维护、产品性能滚动提升等方法,不断提升公用平台的性能和水平,同时不断满足各类用户的需求。

表1 航天东方红卫星有限公司卫星发射情况

表2 卫星平台主要特点与性能

续 表

1.3 创新拓展广泛的卫星应用领域

经过二十年发展,公司开发研制的小卫星任务已经覆盖了海洋观测、环境与灾害监测、深空探测、空间科学、对地遥感、立体测绘和技术试验等诸多应用领域,并积极进军商业卫星、国际卫星市场,充分体现了“小卫星、大作用”:

(1)研制发射我国首颗海洋水色卫星(海洋一号),填补了海洋遥感空白,支持了国家在海洋卫星应用型业务的探索和发展[6-8]。目前在轨运行的海洋一号C星与D星组网业务化运行,使得我国海洋水色要素观测数据获取能力实现自主,并位居世界前列。

(2)研制发射我国第一代环境与灾害监测星座(环境减灾一号A、B、C卫星)[9-11],集光学与微波遥感手段于一体,可实现全天候、多要素、快速遥感的能力,支持了我国环境和减灾业务开展。环境减灾二号(A/B)星装载多种先进载荷,大幅提升了我国环境保护、应急减灾数据的获取能力。

(3)研制发射我国首个国际空间科学合作项目(探测双星)[12],与欧洲航天局星团-2(Cluster-II)卫星星座联合实现人类首次近地空间地磁场及其粒子运动研究,在多个地磁场特性和规律中获得新发现。

(4)研制发射我国首颗实时传输型立体测绘卫星(天绘一号)[13],填补了传输型立体观测空白。

(5)研制发射我国首颗整星级出口遥感卫星(委内瑞拉遥感卫星一号)[14],开创了我国国际商业遥感先河。目前公司已为国际市场研制发射了多颗遥感卫星,开拓了国际宇航市场领域,为我国“一带一路”战略布局做出了贡献。

(6)研制发射我国高分辨率对地观测重大专项工程(以下简称高分专项工程)首颗卫星(高分一号)[15-17],大幅提升了我国民用高分辨率遥感数据源自给率;2018年研制发射了高分六号卫星[18],与高分一号卫星组网成为高分专项工程中首个卫星星座。其后又与高分一号3颗业务星、环境减灾二号等卫星实现七星异轨组网,使我国环境遥感数据自主获取和分析能力大幅跃升,同时彰显了高分专项工程技术驱动、高效应用的理念。

(7)研制发射我国首颗空间高精度电磁测量卫星(张衡一号)[19],是我国首个空间电磁场和等离子体监测平台,为探索地震前兆信息、推进空间环境监测预报和地球物理场研究提供了新的技术手段,为未来建立电磁监测卫星业务化系统奠定了基础。

(8)研制发射我国最高空间分辨率的光学遥感商业卫星星座(高景一号4颗卫星,分辨率0.5 m)[20],开拓了国内商业遥感卫星市场。

(9)研制发射我国最高敏捷能力遥感卫星(北京三号),成功完成我国首个“三超”平台超高敏捷、超高稳定、超高精度技术的在轨验证,同时实现了我国商业遥感卫星领域的控制新体制、相机新体制、操控新体制、应用新体制四方面的技术跨越,使我国遥感卫星技术达到国际领先水平[21-24]。

(10)研制发射世界首颗月球中继卫星(嫦娥四号中继星——“鹊桥”)[25],运行于地月拉格朗日2点,首次实现月球背面中继通信,有力支撑了我国的人类首次月球背面探月任务实现的伟大创举。

(11)研制发射中法海洋卫星[26],装载中法两国先进载荷联手进行海洋探测,首次实现波浪谱探测和全球风浪联合观测,有效提高海浪预报精度,助力“巴黎协定”相关气候研究协议的落实,开创了我国与航天发达国家联合研制、共同应用卫星的新模式。

(12)研制发射我国首颗引力波空间探测技术试验卫星(天琴一号),作为我国“天琴计划”的首颗卫星,天琴一号卫星构建了高精度空间惯性基准,验证了无拖曳控制等关键技术,为未来空间引力波探测项目的实施奠定了技术基础。

(13)研制发射28颗微纳系列卫星[27-29],以希望一号、二号卫星为代表,形成了微纳卫星产品体系及研制模式,开创了微纳卫星的业务应用。

此外,公司还研制发射了实践、遥感、试验等多个系列卫星,不但在轨开展了大量科学试验,还为我国航天技术在轨应用进行了演示验证,极大地增强了小卫星在轨业务应用服务能力,拓展了小卫星应用领域。

1.4 引领开发卫星技术发展方向

现代小卫星的一个重要特征是新技术、新产品、新理念、新体制等的综合应用。公司在探索小卫星产业发展的同时,与各研制单位一起致力于在型号设计研制中探索新技术、应用新产品,引领和带动我国空间技术发展。

(1)系统级技术:开展并完成了多星编队设计、星座组网设计、高集成设计、星上智能处理和自主任务规划设计、安全性设计、长寿命设计、综合化设计、多体制融合设计、高静电/高磁洁净设计、偏航和对天体多模式在轨定标设计、光学成像全链路数字化设计及多种发射方式(串并联、一箭多星、海上发射)的设计和验证,其中部分技术具有开创性,为我国航天器系统设计与研制提供了丰富的知识与借鉴[30-34]。

(2)有效载荷技术:实践五号卫星流体两相流、海洋一号卫星机械制冷式水色扫描仪、环境减灾卫星高光谱成像仪/集中式体制S频段合成孔径雷达、天绘一号卫星三线阵立体相机、张衡一号卫星高精度电场/磁场探测仪、多个星座电磁环境探测载荷、高分六号卫星超大幅宽中分成像仪、高分九号和北京三号卫星高分辨率轻小型相机等先进载荷完成研制和验证,每一个新的小卫星系列都催生了新载荷的诞生并持续提升和发展。光学遥感技术突飞猛进,成像能力显著提升。空间分辨率从早期海洋一号A/B星的250 m提升至北京三号卫星的0.5 m,定位精度大幅提升;成像模式从传统的对地推扫模式扩展到敏捷机动、多目标监测、多条带拼接、动中成像、沿任意航迹等多种高效灵活的模式;观测手段从可见光扩展到可见至长波红外全谱段高/超光谱;图像处理从地面延伸至在轨,星上具备图像实时几何校正、辐射校正、云判和基于地理位置或目标检测的所关注区域(ROI)提取下传能力。

(3)结构机构技术:小卫星基本的“箱板式+对接环/推进舱”结构历经百余颗任务,已发展形成了可设计性强、工艺成熟度高、研制周期短和性价比高的系列通用性产品和技术。铝合金/碳纤维结构板、记忆合金解锁机构、轻型高刚度无磁伸杆机构、微型星箭分离机构等极大丰富了结构机构产品系列[35]。微纳卫星在满足强度、刚度要求基础上,面向轻量化、低成本、低冲击、可重复使用等需求,开发应用了超薄、质轻、紧凑的多种形式太阳翼和星星/星箭分离机构。近年来面向重力场测量卫星任务,开展了零膨胀桁架式支撑结构和低热膨胀的碳/碳结构板的研究,为未来型号应用奠定了坚实基础。北京三号卫星的高承载比载荷平台一体化设计技术和抑制星体低频振动、隔离高频抖动的机械补偿手段,对未来高分光学遥感、空间碎片监测等多个重要领域具有重要意义。

(4)热控技术:紧密结合小卫星被动温控为主、等温化设计方法的特点,小卫星热控技术得到持续长足发展。实践九号卫星通过环路热管和智能涂层实现了星上自主热管理,遥感二十号卫星通过相变储能实现了铷钟温度控制,天琴一号卫星实现了0.1 ℃高精度温度控制;微纳卫星系列实现了一线测温元器件和商用热管在星上的应用,推动了热控技术向低成本方向的发展。

(5)姿轨控技术:实践五号卫星实现以磁控为主的对地三轴、对日慢旋、重力梯度等多种模式姿态控制,为小卫星公用平台姿控技术发展指明了方向;试验二号卫星开拓了高精度对地三轴稳定技术,奠定了高性能遥感类卫星的姿控基础;高分系列卫星逐步在姿态机动能力、敏捷控制技术上实现跨越,实现了卫星多目标、多条带和立体成像能力;北京三号卫星在轨实现了动中成像超敏超稳超精姿控技术,引领了高效能高性能遥感发展的新方向。轨道控制技术方面,实践六号B星、海洋一号卫星开拓了轨道维持和变轨技术,实践九号卫星等多个任务实现了近距离高精度双星/多星编队飞行,为卫星组网重构、星座运行提供了新手段。此外,希望系列、捕风一号等微纳系列卫星牵引和实现了1~100 kg级卫星的偏置动量和整星零动量姿轨控模块的在轨验证和应用,为大规模星群的高集成高效益姿轨控产品实现进行了有益探索和技术积累。

(6)星务管理技术:小卫星星务管理技术立足星上计算机网络设计,统一星上资源、数据、信息和任务管理,实现卫星设计从模拟电路向数字电路的转变;试验二号卫星成功应用了工业级CAN器件与星上总线通信接口设计,为低成本卫星研制提供了方向;环境减灾一号卫星采用相对程控指令管理设计,提升了卫星运行维护的便利性和安全性;高景一号卫星采用了基于国产SIP器件的高集成度星务综合管理,将传统分散的多台设备进行功能整合设计,集成度和运算处理能力得到大幅提升;高分六号卫星可视化遥测、健康状态信息、载荷累计成像时间、燃料量计算等丰富了卫星状态监测手段与整星状态信息完备性,为卫星智能化管理提供了发展方向[36-38];高分九号卫星采用了自研嵌入式实时操作系统,实现了基于元任务的指令设计,配合地面任务规划实现了卫星任务的灵活管控,大幅提高了卫星的好用易用性;北京三号卫星采用了平台综合电子系统,进一步提升了电子系统集成度,设计了高速上行数据链路和协议,实现了大规模FPGA软件的在轨重构,采用星上自主任务管理技术,大幅提升了卫星运行管理效能。

(7)星上电源技术:海洋一号卫星是国内首颗推行分散供电体制的卫星,也是立足国内自主研发小型DC/DC模块的首颗卫星,增强了我国星上电源产品自主可控能力[7-8,39]。试验二号卫星首次采用全开关分流、太阳电池阵大并联、软件供配电技术,提升了太阳电池阵的能量利用率,实现了能源系统的高效自主管理。三结砷化镓太阳电池、高比能锂离子蓄电池、高集成度电源调控器等新一代电源产品先后在各类小卫星任务上成功在轨验证,显著地提高了电源系统的比功率,延长了工作寿命;高分一号卫星首次实现低轨8年寿命,锂离子蓄电池总能量超过3000 W·h,比能量超过120 W·h/kg。整星在轨自主能源安全理念也不断完善,已形成完善的从整星到分系统不同层级的能源安全FDIR策略。北京三号卫星成功应用了基于能量平衡的任务规划技术,提升了能源综合利用效率;宁夏一号卫星首次采用蓄电池包的设计理念,将蓄电池的管理和控制开关与蓄电池一体化设计,提升了产品的本质安全性。近年来公司自研的微小卫星电源系统,实现了低成本短周期研制模式创新,成功应用了星箭分离自主加电技术、基于工业级器件的多冗余可靠性设计技术等,引领了微小卫星电源技术的发展。

(8)测控技术:从实践五号卫星开展我国首颗S波段测控体制应用,到实践、遥感系列卫星采用扩频非相干测控体制,实现卫星扩频测控体制[40]和星间链路通信,再到鹊桥月球中继卫星的深空测控技术,小卫星测控系统技术在高集成、高可靠、高性能方面的能力大幅跃升,测控体制和手段大大丰富。以专用集成电路(ASIC)技术为基础,结合在轨自主管理策略,实现了应答机在轨长期无故障可靠工作;在扩频体制基础上发展的跳扩频体制,进一步提升了信道的抗干扰性能;针对各类卫星分别形成了非相干扩频、跳扩频、统一S频段(USB)、X频段扩频、超高频/甚高频(UHF/VHF)等多种测控解决方案。微纳卫星成功开发应用了高集成、轻小型化测控一体机;测控模式也从地基测控发展到了天基、星间等多种测控模式。导航接收机的发展实现了多模、多频、高精度等特点。高速测控通信、北斗短报文、可视遥测等技术均已在小卫星上得到应用。

(9)总体装配技术:公司在成立初期采取单星研制模式组织生产,初步建设了独立的卫星总装工艺设计、总装设施、专业技术检测和良好的硬件基础条件(1500 m2总装测试厂房),奠定了小卫星技术、管理和人才基础。随着任务的不断增加,总装技术也不断在方法、手段、模式上进行变革。计算机辅助工艺设计(CAPP)系统和小卫星总装数字化系统的采用,提升了工艺编制效率和总装实施及过程质量控制能力;总装批产模式的探索实践提升了小批量小卫星总装能力;通过建设数字化三维工艺系统、装配总装和测试(AIT)一体化管控系统、自动化精度检测系统等先进的自动化地面设备,打通设计与生产的数字链路,持续大幅提升总装实施和总装检测的能力,满足任务的同时,也为未来中等和大规模卫星组批生产研制指明了方向。

(10)综合测试技术:小卫星综合测试技术从单星测试开始,经历了双星并行处理、多星并行测试,到如今发展了成熟的星座模式测试和批量化综合测试技术。面向不同类别卫星的技术特点,采取了通用化的小卫星测试平台设计[41-42],形成了通用、稳定的多级分布式自动化测试系统架构[43]。面向微纳卫星测试,利用模板总线技术构建了小型化、集成化、一体化测试系统,VXI、PXI/PXIe、CPCI等总线技术得到了广泛的应用。测试数据库技术的不断发展,一方面提升了测试结果和测试质量评估的有效性和便利性,另一方面为小卫星测试自动化程度的不断提高奠定了基础。在宁夏一号等卫星测试中成功应用了智能批量测试技术,解决了批量化卫星型号中繁重的测试任务需求,自动化测试逐步迈入智能化测试。

(11)仿真技术和信息化技术:通过总体快速设计集成系统、全链路数字化设计仿真与验证平台、动力学仿真分析系统、AVIDM系统、森科辅助设计系统、IDS系统、电缆网辅助设计系统、云仿真平台软件系统等工具手段的配备,使小卫星动力学、热学、光学、电子学、软件、可靠性、空间环境等专业分析手段完备,小卫星自主设计、快速分析分解用户需求、评估系统应用效能和工程实施可行性的分析和仿真能力大幅提升,有力支撑了各类不同领域、不同特点、不同阶段、不同要求的任务。积极开展基于模型定义的数字化设计与制造,充分利用数字化、信息化手段,实现了所有型号研制过程“总体-结构-热控”协同设计、全三维数字化模型样机建立和三维下厂,提升了卫星总体设计仿真效率和精度,支撑了载荷能力跨代、在轨模式升级、研制效率提升。

1.5 探索实践卫星研制模式和方法

为了不断满足国家和用户需求,不断适应多应用领域、多任务特点的小卫星型号研制要求,公司多年来在技术和管理两个方面、在小卫星研制全流程维度上,大胆探索,勇于创新,实践并推广科研生产模式、产品保证工作的新方法:

(1)公司成立之初就借鉴国际先进航天项目管理经验,在航天五院率先提出并施行项目管理制,建立了项目经理主持研制型号的新模式,按照系统工程理念开展型号全周期研制[5,44-45]。

(2)实施集同工作设计,建立了总体与分系统、AIT的高效交流协调模式,提高了工作协调的有效性、正确性和型号研制效率。

(3)按照通用性、柔性化公用平台研制理念,建立了国内第一个公用平台,组建了产品化管理队伍,积极开展小卫星产品的设计定型和公用平台基线固化,率先建立小卫星平台技术体系、产品系列型谱,实施严格的组织级技术状态管控。

(4)提出并构建了总体单位的“五要素”总体能力模型(系统规划与创新、系统设计与验证、系统集成与检测、系统工程组织管理和人力资源配置的能力),全面从技术和管理维度开展能力提升工程,形成“问题识别-优化论证-过程监督-成果评价-总结推广-迭代优化”链条式的能力提升管理机制,以有限的人员圆满完成大量增长的研制发射任务。

(5)实践了数字化协同设计方法,实现小卫星“总体-结构-热控”横向协同设计,贯通“设计-工艺-操作”的纵向链路并全面推广,大幅提升机械设计效率。

(6)提出了入轨轨道高度、倾角、偏心率偏差归一化判定方法和兼顾卫星变轨能力的星箭一体化发射成功判据体系,完备了发射成功判读要求。

(7)开展了遥感卫星效能及指标体系研究,提出设计效能、使用效能、应用效能的分析方法,为提升遥感卫星应用效能提出了系统思维,为卫星提升设计水平指明了方向[46]。

(8)提出了在轨“再完善、再开发、再利用、再设计”的研制理念,延伸了卫星研制活动,为提升卫星应用效能、完备在轨与后续发展的关系、多星在轨协同与任务重构提供了发展思路。

(9)开展了差异化研制的探索和实践,提出小卫星用商用现货产品(COTS)元器件和现货产品选用策略,建立了供货商质量评定方法和型号选用风险评估方法,构建了COTS元器件保障体系和元器件选用目录,为低成本研制卫星奠定了基础[47]。

(10)构建了组织级多项目管理体系,设置领域项目办,形成项目管理为主体,综合管理部门统筹管理、技术实体部门支撑的矩阵式管理架构,实现多项目统筹均衡生产。

(11)率先提出了三类不可测、1000 h测试时长、出厂前100 h测试无故障的出厂测试和验证新举措,为整星测试的可靠和可信提供了技术支撑。

(12)全面探索并实践了整星带翼进场、优化整星检漏、精测等20余项AIT和发射场流程举措,为我国航天应对高密度发射和提高研制生产效率提供了有益借鉴。

(13)依托业务星、星座卫星研制,实践了批生产研制模式,形成小批产星设计、流程、产保、组织管理思路和方法。

2 小卫星发展启示

2.1 技术创新和管理创新是公司小卫星发展的不竭动力

自主创新是跨越发展的关键。小卫星以现代计算机及网络为核心起步,采用数字化技术具有可扩展、适用范围广的优势,是相对传统模拟电路设计等的革命。航天五院从“八五”时期开始自主研究现代小卫星平台,在“九五”期间成功推出CAST968平台。公司成立后通过自主投入先后推出了适用于微小卫星的CAST1000平台、具有敏捷机动能力的CAST3000平台和微纳卫星平台。

针对任务和平台需求,创新开发了一系列小卫星专用的高集成电子、机械产品。开发了整星一体化管理的星务中心计算机,统一整星遥测、遥控和数据管理;开发了适用于小卫星的轻小型S频段、X频段测控应答机,推动星地测控体系的不断发展;开发了高性能姿轨控中央控制单元,具备对姿态敏感器数据处理、姿态控制策略解算与各类异常下整星自主安全响应能力;开发了集充放电、分流与供电控制功能为一体的电源控制器,同时具备常规的电压温度(VT)曲线控制和系统可控的安时计充放电控制功能,使小卫星能源系统寿命大幅增加;开发了多功能的配电器,不但具备配电与火工品控制功能,还可对整星能源状态进行智能控制;开发了几百瓦至2千瓦传输功率的小卫星专用太阳翼驱动机构,使小卫星能源传输和姿轨控可靠性跨上一个台阶;开发了直接面向用户、面向在轨使用的星上任务规划系统,具备综合影像需求、卫星能力和地面资源的最优调配能力,使小卫星向“天、地、用”一体化迈进。

公司始终秉持管理创新与技术创新同步的理念,构建了面向各类应用需求,从概念研究到工程实现,从卫星研制到在轨服务的体系化、全流程的管理模式。按照“哑铃式”组织结构和“小实体、大虚拟”的合作架构,补齐总体单位所需的专业和技术部门,加强总体室建设,按领域设置系统工程部和项目办,与用户、科研院所和高校等需求、技术、产品的全链条各单位形成良性支撑和互动,建立了良好的创新驱动和需求导向机制;在型号研制中不断完善基于系统工程理念的项目经理负责制,大力推行集同工作机制,组织全系统多级次联合设计,同时,不断推行和完善组织级的多项目管理,统筹协调各类资源,加强公用平台和通用产品技术状态管理,统一科研生产和产品保证的标准;通过对小卫星全生命周期研制特点和规律的研究和认识,不断在设计、产品研制、AIT和发射场工作中优化流程,持续探索适应各类需求及任务特点的差异化科研生产和产品保证管理模式,推动小卫星型谱产品的批量化生产能力,使公司向“高质量保证成功,高效率完成任务,高效益推动航天强国和国防建设”的目标稳步前进。

2.2 柔性化系统设计与产品性能滚动提升是卫星平台发展的重要方向

卫星柔性化设计就是对标准化单机产品系列进行组合的一系列优化设计,并进行必要的、最低限度的、可工程实现的针对性设计改进,实现满足个性化需求的整星产品。小卫星柔性设计具体体现在:

(1)分布和融合设计理念。在充分继承公用平台基线和成熟技术的基础上,卫星构型可按需配置平台舱、载荷舱以及支持大变轨能力的推进舱,也可整星一体架构,分平台区和载荷区设计;卫星能源可使用统一的28 V、42 V等标准母线,和与之匹配的太阳翼和蓄电池组,也可根据任务所需高功率的特点,配置双母线、双蓄电池组和分区太阳翼;卫星星务管理可使用同一总线架构,也可采用双级总线架构,以适应任务及性能要求。

(2)稳步提升的公用平台。公司坚持通过系统创新和系统设计能力改进来不断提升平台能力,同时联合各单机单位实施平台单机产品的开发和升级。小卫星技术能力的实现本着成熟先用、新技术试验的原则进行不断的滚动式发展,平台能力得到不断的提升。CAST1000/2000/3000平台技术能力实现跨越式提升,达到国内领先,其中CAST3000平台已达到国际领先水平。整星设计寿命由最初的几个月提升到8年,平台承载能力从几十千克提升至几百千克,平台载重比由30%提升到50%,敏捷机动能力由20°/180 s提升到25°/10 s,整星发电功率从300 W提升到6000 W,无控点目标定位精度大幅提升。

(3)灵活扩展的总线架构。采用计算机网络技术,使用主机节点和下位机节点的架构,可根据卫星需要灵活扩展下位机节点。随着技术的发展,小卫星的总线也从485总线、CAN总线丰富到PC104总线、SpaceWire总线等,拓展了卫星对新任务的适应能力,也为用户的潜在需求和在轨二次开发准备了资源。

(4)丰富安全的多模式姿态控制。通过飞轮、磁力矩器、推力器、动量轮、控制力矩陀螺等的不同组合,在姿轨控计算机中设定不同的控制策略,实现了卫星的不同姿态控制方式。实践五号卫星实现了对日自旋、对日三轴稳定、对地三轴稳定和重力梯度加偏置动量轮稳定多种姿态控制方式;探测一号、二号卫星采用了自旋稳定姿态控制方式;北京三号卫星在姿控技术方面实现了新突破,成功验证了“超高敏捷、超高稳定、超高精度”技术。

2.3 基于公用平台及产品化的技术状态控制是实现“三高”发展的科学方法和关键手段

随着小卫星任务的发展,公司深刻认识到提高产品质量和稳定性、提升科研生产效率必须有抓手,走杜绝“小修小改”的技术状态管控和基于公用平台的路线是科学的方法和关键手段。公司多年来聚焦平台、产品、标准和机制4个维度,坚持产品化,坚持公用平台技术状态管控。

(1)与时俱进,开发并维护小卫星公用平台。公司坚持公用平台及产品化的研制模式,以型号要求与研制为牵引,基于“组织建平台、型号用平台”理念,对标国际先进水平,通过组织级统一管控机制,形成了适应小卫星发展的CAST平台系列、产品体系及标准规范体系,有力支撑了多型号密集研制发射需求。

(2)守正创新,建立小卫星特色产品体系。公司根据市场需求,形成差异化的“高端”和“经济”双轨制平台产品体系;同时,公司与各单位共同致力于平台间通用产品互换,CAST2000和CAST3000两个系列3型平台单机互换率由20%提升到91%;CAST1000系列3型平台互换率由26%提升到87%。

(3)固化完善,形成小卫星标准规范体系。公司推动形成小卫星标准体系2167份以及AIT工艺模块65个。近年来,为适应微纳卫星发展趋势和研制要求,推动制定了包含国标、国军标在内的30份微纳卫星标准。

(4)健全机制,实施严格组织级状态管控。建立了平台及通用单机产品维护和管理机制,依托公司组织领导机构、技术状态控制委员会、平台项目办、专业总师及单机产品责任人,实施组织级统一技术状态管控、统一产品选用、统一组批投产、统一维护升级、统一“举一反三”,形成惯例并持续实施。

2.4 天地用一体化是提高卫星使用效能的重要保证

卫星使用效能与卫星、运载、地面运控、地面接收与应用等系统密切相关。公司充分关注“天、地、用”一体协同工作能力:

(1)与需求方、应用方密切联系,确保任务落实、产品好用易用。高分六号卫星高度关注农业、林业对红边谱段的遥感需求,积极推动载荷单位增加红边谱段,提高了农业、林业遥感产品精度。环境减灾卫星关注用户使用简易化需求,设计了相对时间程控指令,使用户只需上注遥感开始时间和遥感时间长度,简化了指令上注量,增强了任务安全性。高分九号卫星设计了星地一体化的自主任务规划系统,不仅使卫星在轨资源能力和可响应任务能力直观展示在应用方,还可一键生成控制指令完成在轨多次任务,极大提升了卫星使用效能。

(2)加强卫星与运载火箭联合设计,确保技术风险匹配,卫星发射得到最好保障。自实践五号卫星提出小卫星发射需求开始,公司与运载单位共同建立了660型星箭接口标准。通过分析运载调姿发动机可能对卫星造成的污染,海洋一号B星取消了运载上面级调姿,既优化了大系统设计,又降低了卫星运行风险。环境减灾一号双星发射射频设备增多,推动了运载实现整流罩全透波设计,降低了卫星设备天线安装部位设计难题。

(3)加强与地面处理系统互动,确保获取准确卫星数据,并得到高精度处理。在环境减灾系列卫星、海洋系列卫星和电磁监测系列卫星研制初期,公司即邀请数据处理与应用专家参与系统指标分析工作,不但加深了卫星设计人员对载荷指标的理解,还加深了卫星数据处理与应用专家对卫星的了解。高分系列卫星研制过程中,公司与应用方专家密切沟通,持续研讨,就卫星在轨测试、应用模式、应用系统建设等联合论证,确保了卫星使用效能发挥,也为高分专项工程天地一体化工作开展起到了示范作用。

3 未来发展

3.1 小卫星发展机遇

(1)小卫星具有功能密度高、研制周期短、性价比高、适合批量化发射等特点,以及编队飞行、星座组网等应用模式,在需要全球覆盖、高时效通信或遥感领域可以发挥重要作用,广受政府和商业市场用户青睐。如美国的星链计划为实现实时通信,拟建设数万颗卫星组成的星座;美国的鸽群计划为实现每天更新地球图像信息,已发射数百颗微纳遥感卫星。我国要实现全球、高时效的通信、遥感天基能力,小卫星必将发挥重要作用。

(2)小卫星引领了先进技术的发展。卫星的高风险性决定了采用的相关技术成熟度要高,虽然现代科技发展飞速,但是难以让新技术很快在大卫星上广泛应用。利用小卫星“快、好、省”的优点,开展新技术、新产品、新体制、新理念在轨演示也是现代小卫星的重要使命。

(3)小卫星是商业卫星发展的重要领域。航天产业化发展离不开商业卫星的不断推动,甚至越来越需要商业化。要更好的应对市场,应对大众个性化需求,使卫星融入大众生活,也需要商业化理念,这些都首先在小卫星上得到实践。

(4)小卫星是航天科普教育与实践的重要平台。小卫星“快、好、省”的特点十分有利于开展航天科普教育,也是当今世界普遍关注的重要科普平台。学校发展微纳卫星、微小卫星,很好地推动了小卫星的发展,一方面可以将科技知识上天演示,增强新技术实力,另一方面也促进了学生中开展科普活动,可以为航天企业培养未来的优秀人才。

3.2 小卫星发展挑战

(1)小卫星在国家发展中的定位还需进一步明确。当前,美国、俄罗斯、欧洲等国政府的航天发展政策和计划中均强调增强天基系统弹性,利用一定数量的小卫星实现大卫星的功能,从而提升卫星系统的生存能力。作为航天大国,我国小卫星发射数量与美国差距明显。实现体系高精度、高效能,由单纯的技术驱动向兼顾业务应用的高费效比转变是应用型小卫星的发展机遇,也是挑战。

(2)小卫星或将推动卫星设计理念、研产模式发生重大变化。空间技术走向市场是必然趋势,传统的“单星研制周期几年、每年发射数十颗卫星”模式很难适应新需求,必须建立与之相匹配的卫星批产研制、快速发射部署、多星协同运行、在轨功能重构等能力与模式。

(3)小卫星空间管控策略与空间碎片管理还需进一步适应。卫星数量增多势必导致卫星运行环境逐渐恶化,未来在低地球轨道可能发生空间碎片链式撞击效应(Kessler灾难)[12]。微纳卫星普遍不具备轨道调整能力,数量众多的微纳卫星如果无序发射,势必加速低轨卫星运行环境恶化,迫切需要在采取技术措施的同时,加强管控与有序发展的紧密结合。

(4)商业化发射与测控政策还需进一步明确。目前微小卫星成本在持续降低,部分项目卫星研制费用已经低于运载研制费用,一定程度上制约了微小卫星的发展。国内已出现大量卫星商业测控公司,但是尚无专用商业发射场。海上发射可降低发射费用,但发射保障体系如何适应商业化,运载、卫星燃料的管控及运输标准等还缺乏一定的支撑和国际政策研究。

3.3 小卫星发展方向

1)星座技术

星座组网是小卫星未来的主要应用模式,不同轨道构型、运行模式的复杂星座将会得到应用。灵活的编队飞行、高低轨协同工作、弹性的分布式空间系统等技术会不断涌现。统筹商业航天力量,规范空间利用与卫星应用也将成为星座设计的重要内容[48-50]。

2)深度学习与智能技术

多星管理必然要降低地面对卫星的支持,通过深度学习实现卫星的智能化与自主化将成为小卫星迫切需要发展的技术。在高算力灵活配置的硬件资源基础上,基于海量数据的不断学习,增强星上数据或信息的自主处理能力,增强卫星功能重构与多星协同工作能力,深度学习与智能将是小卫星未来重要的发展方向。

3)超低轨卫星技术

卫星运行轨道越低,越有利于提高遥感分辨率、降低通信时延,同时易于发射入轨。200~300 km的超低轨道由于受大气阻力严重影响,卫星数量极少,是一个面向特殊应用的轨道空间。使用超低轨道需要突破无拖曳控制推进、轨道维持等关键技术,需要解决高密度原子氧对材料氧化剥蚀等寿命问题。

4)卫星二次利用技术

随着我国全球导航系统和通信系统的建立,导航与通信信号已经广泛存在于地球表面。这些信号不仅可以授时、定位和通信,还可以应用于低轨遥感。公司的捕风一号卫星已经实现利用接收的海面导航信号测量海面风速。这种只需装载小规模的接收设备的小卫星也是当今航天发展的新趋势。随着新理念的不断产生,必将催发出适应小卫星发展的新领域,并形成广阔的应用前景。

5)批量化快速研制与发射技术

卫星星座建设需要批量生产实现。传统卫星可以采用几颗到数十颗卫星的并行研制模式,大规模星群数量可达成百上千颗,研产模式向批量化快速研制转型势在必行。一箭多星发射是小卫星的主流发射方式,面向大规模星群发射需求,卫星堆叠式发射方式将极大提高发射效率。

4 结束语

航天东方红卫星有限公司经过二十年栉风沐雨,始终不忘初心,砥砺前行,秉承以发展中国现代小卫星为己任的理念,圆满完成了国家交付的各项卫星研制任务,为我国的经济发展、科技创新发挥了重要作用。小卫星作为当今航天技术发展的重要热点,必将在通信、遥感、导航、空间科学、技术试验与科普教育等领域发挥重要的作用,采用的星座技术、软件技术、智能技术等必然会带来航天技术更深层次的技术变革。