基于热力学熵的广西暴雨落区预示性效果检验初报

——以突发性暴雨为例

林 墨,黄小燕,黎彦佐,黄 颖

(1.广西壮族自治区气象科学研究所,南宁 530022;2.南宁市气象台,南宁 530029)

引言

华南西部前汛期的突发暴雨大多是由中尺度对流系统(MCS)产生[1-9]。早些年,我国气象学者在研究华南暴雨过程中提出了“暖区暴雨”概念[10],但正如覃武[1],谌芸等[11]指出,暖区暴雨是中国大气科学界的一个研究热点,由于其天气尺度斜压性强迫弱、环境大气热动力不稳定性强,以及特殊的地形和海陆热力差异等外强迫作用,导致暴雨对流系统触发机制复杂,暴雨突发性、局地性特征明显。目前全球业务数值预报模式、中尺度数值模式对此类突发性暴雨的预报能力有限。究其原因,大气对流是一个开放系统复杂的热动力过程,“上升速度”、“潜热释放”、“卷入稀释”三者同时相互作用,形成“类N 体问题”,动力学方法难以解决此难题。“数值预报空隙”[12]是真实存在的,对流突发性暴雨恰是发生在“数值预报空隙”内。因此,针对动力学方法上的不足,林宗桂、林墨[13]从热力学入手,利用热力学熵原理创建了基于热力学熵的MCS 理论体系。为了进一步检验该理论体系的暴雨落区预示性效果,利用2019—2020 年广西发生的3 个突发性暴雨实例,分别从空间和时间的分布预示性对突发性暴雨落区预示性效果进行讨论,以验证该MCS 理论体系的适用性。

1 资料与方法

1.1 资料来源

资料来源为2019 年—2020 年广西中尺度负变压区预报图(0~6h)和广西区域自动气象站实况雨量图,选取的3 个过程为:(1)2019 年年6 月16—17日暴雨过程;(2)2020 年5 月21—22 日暴雨过程;(3)2020 年5 月24—25 日暴雨过程。3 个暴雨过程共同特点都是在数小时内突发的强降雨,卫星云图上中尺度演变特征不明显,雷达回波图上没有对流回波[1],暴雨发生前传统或者数值天气图上很难分析出强降雨前兆。

根据暴雨过程发生发展特征进行了如下命名:(1)2019 年6 月16—17 日暴雨过程造成了重大经济损失和人员伤亡,属于重灾型例子;(2)2020 年5月21—22 日暴雨过程由于其传统天气形势图特征不明显,属于极弱环境场例子;(3)2020 年5 月24—25 日暴雨过程由高原短波槽南下触发引起,槽底擦着桂北边界快速东移,属于快速短波槽东移例子。

1.2 热力学熵暴雨落区预测方法

热力学熵的暴雨落区预测方法是基于热力学熵的“负熵源→负熵汇→负熵流”MCS 发生发展原理和中尺度分离算法[13],由分离算法可生成广西中尺度变压场负变压区预报图。林宗桂等[13]研究指出,MCS 触发暴雨主要发生在中尺度负变压区内,中尺度负变压区形成和加强超前于MCS 的发生发展,预测方法正是利用了这个预示性特征。通过广西中尺度变压场预报图(0~6h)进行检验,以红蓝两色标示,红色区域为负变压区,为所检验的暴雨落区预示性区域,区域颜色越深预示着为暴雨主落区中心概率越大;蓝色区域为正变压区,一般由弱冷空气或者下沉气流流入填塞形成。

过程的检验分为空间和时间两部分,空间分布预示性检验采用将中尺度变压场区的形成加强过程与90 个国家基本气象站逐小时实况雨量发展过程进行对比分析;时间分布预示性检验,采用逐1h 暴雨及以上量级(≥15mm/h)降雨总站数的时间分布特征直方图进行分析。

2 结果与分析

2.1 2019 年6 月16—17 日暴雨过程

根据特征命名该过程属于重灾型例子。2019 年6 月16 日08 时,在桂北边界线附近有弱的静止锋存在,卫星云图上从桂西北边界到湘西有东北-西南向的浅槽前云系,云系北段慢速东移伸展,南段呈准静止状态,到16 日20 时,云系北段东移伸展湘东北一带,南段仍停留在桂西北边界附近。此时,卫星云图和雷达回波图上难以分析出强降雨发生的前兆特征信息,天气图上的天气系统强度很弱,更难以分析出强降雨即将发生的可能性,但中尺度变压场演变过程所表现出的超前特征却非常明显。

2.1.1 空间分布预示性检验

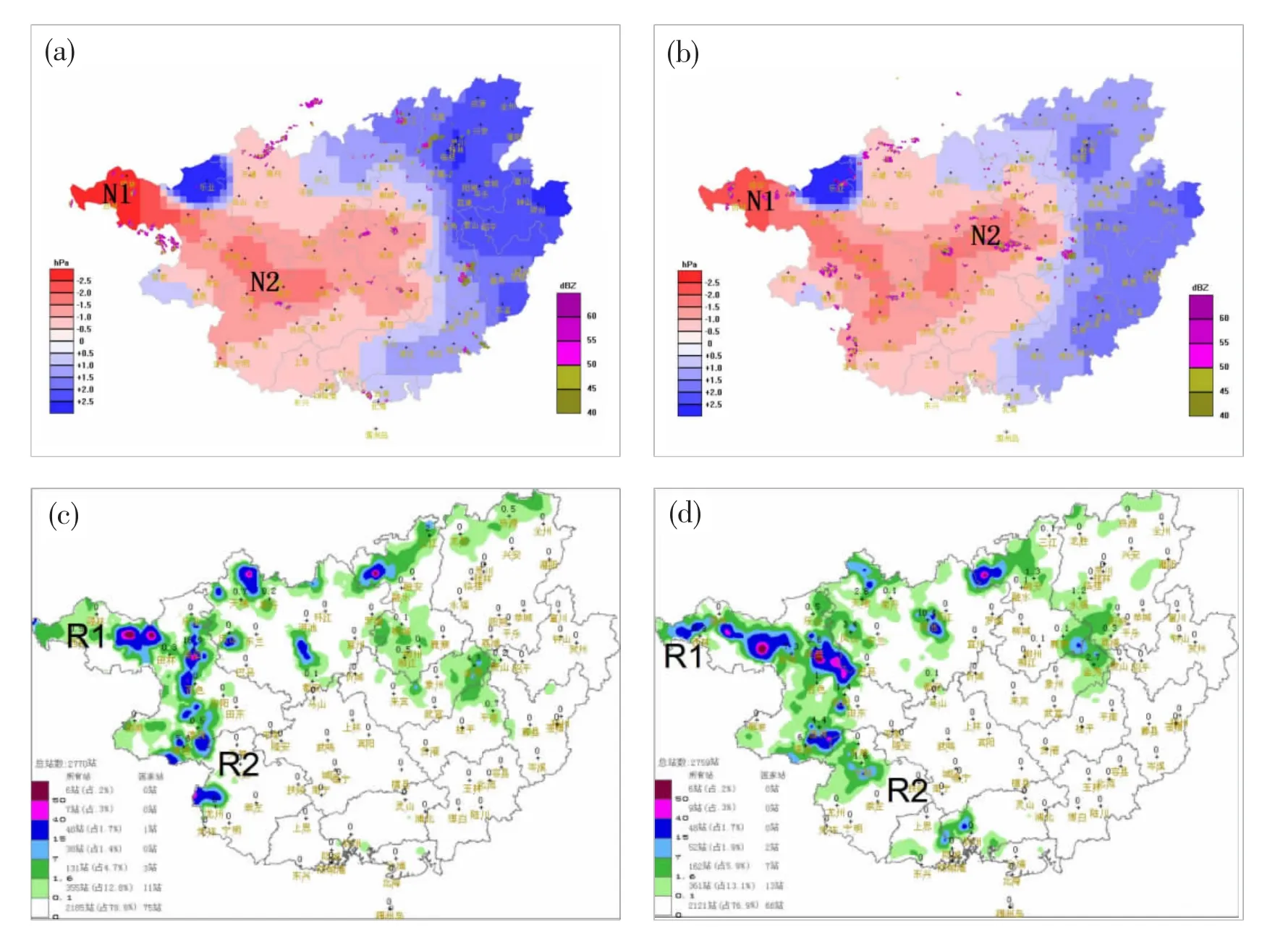

图1 是高空浅槽的槽底附近地面中尺度负变压区从发生到成熟过程的关键阶段,以及明显对流性降雨空间分布图。

图1 地面中尺度变压图(a、b)和1h 降雨分布图(c、d)

16 日15 时开始形成中尺度负变压区,但此时结构特征不明显。16 日17 时(图1a),桂西负变压区梯度变大,强度明显加强,形成了具有明显槽状结构的负变压核心区N1-N2,这是发展成熟的中尺度负变压区基本特征。16 日17 时后,中尺度负变压区的形状和强度少变,一直维持到16 日20 时后(图1b)。

在1h 降雨量分布图上,16 日20 时桂西北边界开始有局地对流性降雨出现。16 日23 时(图1c),桂西北开始出现具有系统降雨特征的线状对流降雨R1-R2。对流雨团组成的线状雨线在17 日01 时前后降雨强度达到最大(图1d)。

对比图1a、图1b 与图1c、图1d,可以明显看出对流雨线R1-R2 是发生在中尺度负变压核心区N1-N2 的北边沿附近,这是由于弱冷空气从西北方向渗透入侵抬升触发对流而形成对流线,然后对流线逐渐向中尺度负变压区N1-N2 内传播发展,但对流活动主要还是在中尺度负变压区内发生发展,两者具有明显的对应关系,中尺度负变压区预示性特征得到验证。

2.1.2 时间分布预示性检验

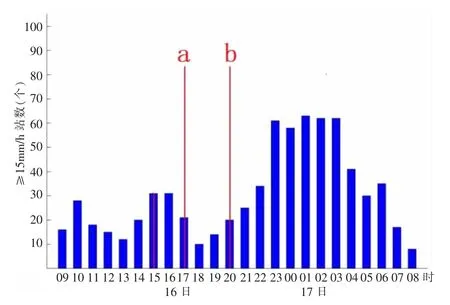

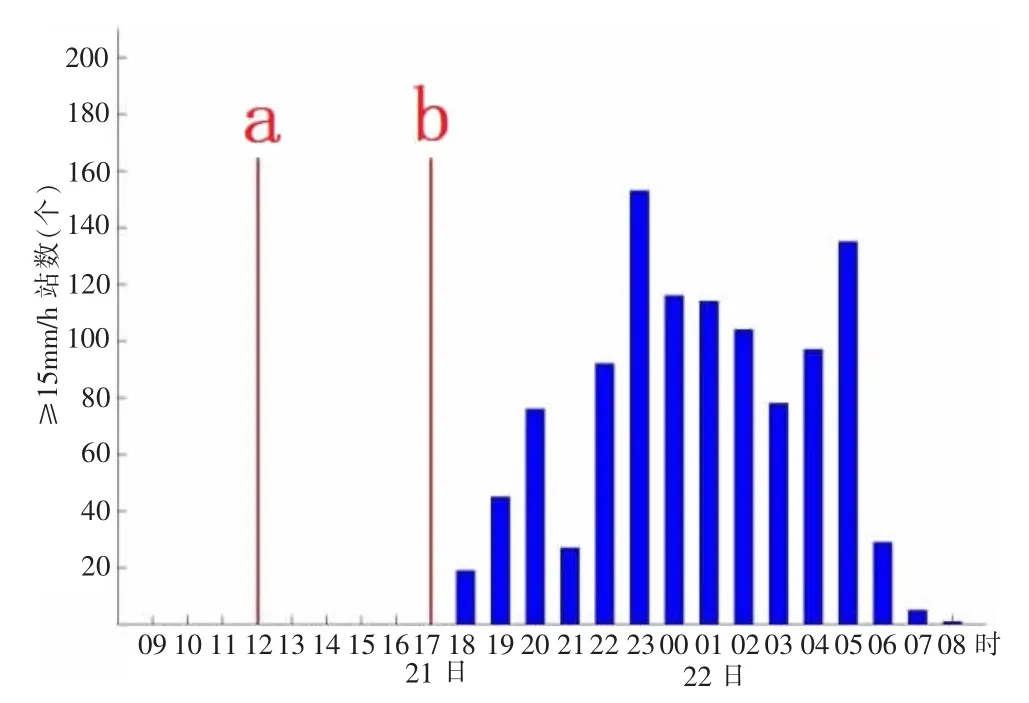

2019 年6 月16 日09 时至17 日08 时逐1h 暴雨及以上量级(≥15mm/h)降雨总站数的时间分布特征如图2 所示。

图2 2019 年6 月16—17 日逐1h 暴雨及以上量级降雨总站数时间分布直方图

从逐1h 雨量分布图上可以看到,16 日对流性强降雨峰值区主要出现在16 日23 时至17 日4 时,这是弱冷空气入侵中尺度负变压区抬升触发对流而形成。虽然16 日17 时前也有明显对流性降雨,但16 日09—15 时降雨时间分布特征主要是受海洋性天气系统影响。17 时后(图1a),在桂西北到桂中一带形成了结构特征明显,强度较强的中尺度负变压区,对应的图2 17 时(红竖线a)中尺度负变压区形成后一直到23 时阶跃式强降雨峰值区开始,时间间隔为6h,也就是说中尺度负变压区的形成超前于强降雨峰值约6h,时间分布预示性得到检验。

2.2 2020 年5 月21—22 日暴雨过程

根据特征命名该过程属于极弱环境场例子。21日08 时,在天气图上很难分析出有明显的天气系统影响广西,直至21 日20 时,综合卫星云图、雷达回波等多种资料,才能大致分析出有1 条很弱的短波槽影响广西,槽底伸达桂北,地面有很弱的静止锋配合。与此相对比,中尺度变压场的演变和前兆特征却很明显,预示了MCS 的发生发展。

2.2.1 空间分布预示性检验

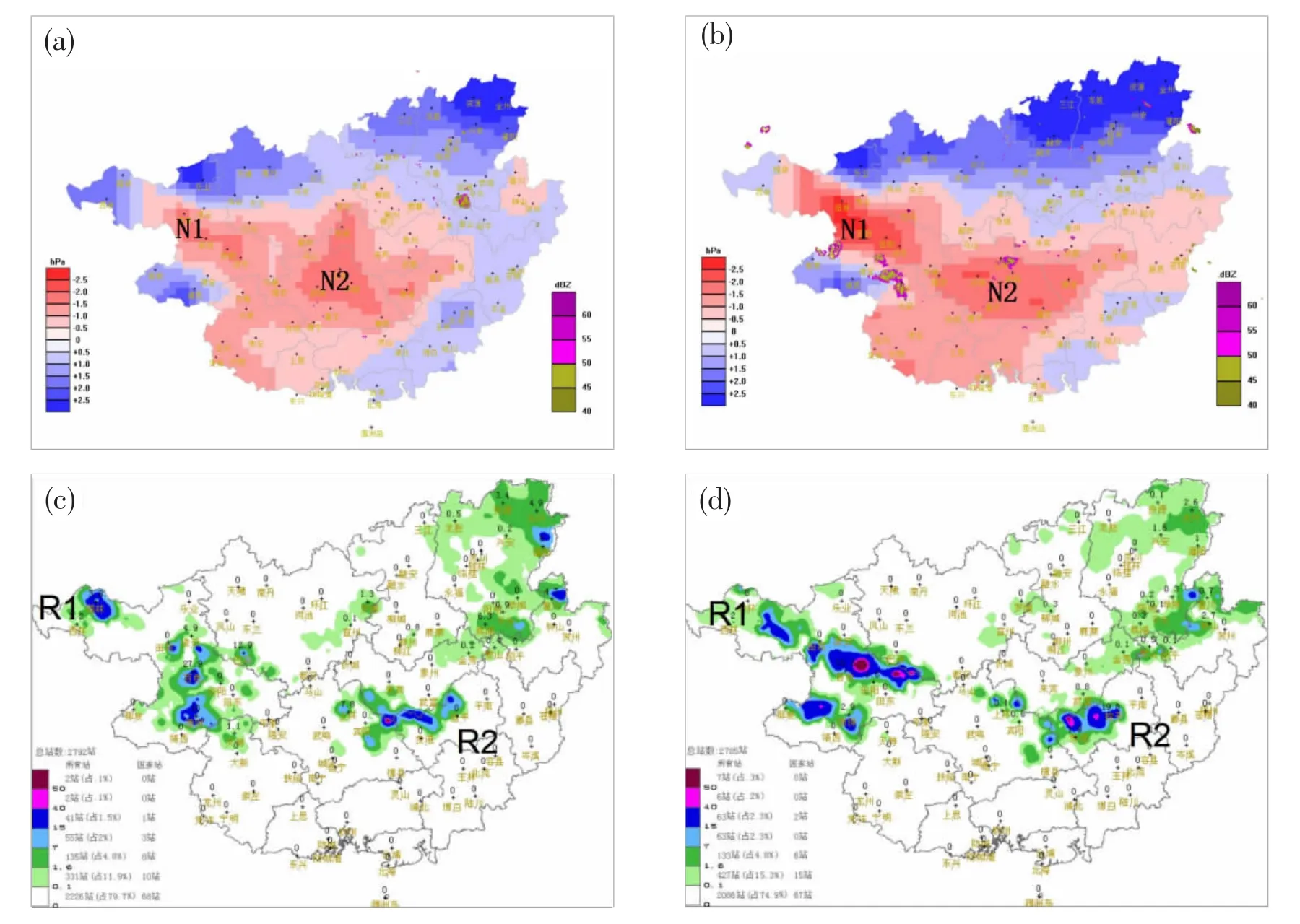

暴雨过程出现前、后地面中尺度变压场和降雨量分布演变如图3 所示。

中尺度变压场上,21 日19 时开始桂中形成弱负变压区,21 日12 时(图3a),从桂西到桂中形成了强度较强、结构特征明显的槽状中尺度负变压区N1-N2,桂北边界上的正变压区范围和强度基本保持。21 日17 时(图3b),中尺度负变压区核心区N1-N2 位置和强度少变,但桂北正变压区加强南压,中尺度负变压区北边沿梯度加大,表明有弱冷空气渗透入侵。1h 降雨量空间分布图上,21 日19 时(图3c),在图5a 中尺度负变压区N1-N2 范围内出现了对流性降雨。21 日20 时(图3d),中尺度负变压区N1-N2 内对流性降雨强度加强,形成了由若干雨团组成的对流降雨线R1-R2。分析图3 中的中尺度变压场和降雨分布图可以发现,对流性降雨主要出现在中尺度负变压区N1-N2 内,对流强降雨线R1-R2与核心区N1-N2 有很好的对应关系,中尺度负变压核心区N1-N2 超前对流强降雨线R1-R2 约3~8h,预示性特征得到验证。

2.2.2 时间分布预示性检验

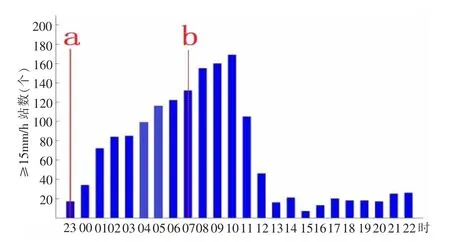

2020 年5 月21 日09 时至22 日08 时逐1h 暴雨及以上量级(≥15mm/h)降雨总站数的时间分布特征如图4 所示。

强度和结构特征明显的中尺度负变压区形成时间约在21 日15 时,此后一直维持到21 日17 时后,明显的对流性降雨开始时间为21 日17 时后,强降雨峰值区主要出现在21 日22 时至22 日05 时,中尺度负变压区的形成超前于对流性降雨峰值约6h。从图3a、图3b 分析可知,弱冷空气是以渗透式入侵中尺度负变压区的,对应表现在图4 中对流性降雨强度以渐增式加强,约在21 日22 时后才进入峰值区,并维持了约7h。

图3 地面中尺度变压图(a、b)和1h 降雨分布图(c、d)

图4 2020 年5 月21—22 日逐1h 暴雨及以上量级降雨总站数时间分布直方图

2.3 2020 年5 月24—25 日暴雨过程

根据特征命名该过程属于快速短波槽东移例子。从雷达拼图分析可以看出,24 日08 时有一条从高原移出的短波槽进入贵州境内,槽底擦着桂北边界快速东移,24 日17 时短波槽东移过贵州并趋于减弱消失,这条短波槽对广西无明显影响。随后,又有一条短波槽从高原移出并进入贵州境内,24 日23时槽底抵达桂西北边界,24 日23 时至25 日08 时槽底扫过桂北大部,对桂北造成了明显影响并产生了强降雨。对这类快速东移的短波槽,常规天气图分析追踪难度很大,经验预报方法成功率不高。但在地面中尺度变压场演变过程中却表现出明显的预示性特征,为短波槽突发性暴雨准确预测提供了有利基础条件。

2.3.1 空间分布预示性检验

中尺度变压场演变过程以及代表性的降雨分布特征图如图5 所示。

图5 地面中尺度变压图(a、b)和1h 降雨分布图(c、d)

地面中尺度变压场上,24 日23 时(图5a)中尺度变压场在短波槽前的桂西北负变压区范围加大,强度加强,形成了块状的负变压中心区N。25 日07时(图5b),随着短波槽底部移入,槽底前部的桂西、桂北负变压区进一步加强,形成了结构特征明显的SW-EN 向的槽状负变压区N1-N2。从图5a、图5b可以看出,中尺度负变压区加强维持期间,桂西北边界附近的正变压区明显加强南扩,表明短波槽后弱冷空气是从桂西北开始入侵到中尺度负变压N1-N2 中的。1h 降雨量分布图上,24 日23 时开始广西境内有分散性的降雨。25 日01 时(图5c),在桂西北出现了短的对流性雨线R1-R2。25 日06 时开始,对流性降雨明显加强,对流降雨线强度加强,并转变成SW-NE 走向,约在25 日09 时(图5d),对流雨线R1-R2 发展到峰值,雨团排列紧密,线型光洁,对流降雨达到极强盛阶段。

把图5a、图5b 与图5c、图5d 作对应分析可以看到,对流雨线R1-R2 主要是出现在负变压区北边沿弱冷空气渗透入侵部位,前期(图5c)由于冷空气强度较弱,短对流雨线R1-R2 近W-E 向,随着弱冷空气入侵增加,对流雨线R1-R2 与中尺度负变压区N1-N2 走向趋于一致,空间分布超前预示性特征得到验证。

2.3.2 时间分布预示性检验

2020 年5 月24 日23 时至25 日22 时逐1h 暴雨及以上量级(≥15mm/h)降雨总站数的时间分布特征如图6 所示。

图6 中降雨总站数的时间分布大致可分为2 个阶段。第一阶段开始于24 日23 时,当前期中尺度负变压区(图5b)形成后,25 日01 时对流性降雨明显加强,此后呈继续加强趋势;第二阶段为25 日07 时后(图5d),随着中尺度负变压区继续加强,约在08时降雨强度呈阶跃式增强进入到峰值区。前一阶段是中尺度负变压区形成后约2h,对流性降雨明显加强;后一阶段是中尺度负变压区加强后约3h,对流性降雨强度又进一步加强。显而易见,中尺度负变压区形成加强超前于对流性降雨增强,时间分布预示性得到验证。

图6 2020 年5 月24—25 日逐1h 暴雨及以上量级降雨总站数时间分布直方图

3 结论和讨论

3.1 结论

通过以上对3 个实例的中尺度变压场演变过程及其对应的对流性降水实况的时空分布关系的分析讨论,结论如下:

在3 个各具特点的突发性暴雨实例中,中尺度负变压区的形成加强均超前于暴雨发生2~8h,暴雨主落区都在中尺度负变压区内,这与基于热力学熵的MCS 理论体系描述一致。在检验过程中,中尺度负变压区前兆信号清晰、明确、指示性强,能以较高精度准确预示暴雨落区,可见热力学熵MCS 理论体系对暴雨预示效果的灵敏性和适用性。

3.2 讨论

从多年系列性暴雨过程的总结,以及近些年广西中尺度短时预报业务试应用实践,还没有发现突发性暴雨落区发生在中尺度正变压区的反例,表明热力学熵MCS 理论体系具有较高可靠性。本研究主要讨论的是:广西范围内的弱冷空气南下触发抬升形成的短时突发性暴雨,这也是在广西前汛期中易造成重大灾情的主要暴雨类型,但由于受条件限制,此类暴雨的预示性效果目前仍需进一步广泛验证,今后将继续重点推进研究。