楚国鲁阳关述论

陈习刚

(河南省社会科学院,河南 郑州 450002)

历史上有两个鲁阳关。一个是汝州鲁阳关,另一个是兖州鲁阳关。《史记》卷四六《田敬仲完世家》:“(齐威王)六年(前351),鲁伐我,入阳关。”《正义》:“《括地志》云:‘鲁阳关故城在兖州博城县(治今山东泰安市东南三十里旧县)南二十九里,西临汶水也。’”(1)司马迁:《史记》,裴骃集解,司马贞索隐,张守节正义,北京:中华书局,1959年,第120-122页。此为《魏王泰括地志》卷下所载(2)王谟辑:《汉唐地理书抄》,北京:中华书局影印,1961年,第254页。。这是兖州鲁阳关。《史记》卷四三《赵世家》:“(惠文王)九年(前290),赵梁将,与齐合军攻韩,至鲁关下。”《正义》:“刘伯庄云:‘盖在南阳鲁阳关。’”(3)司马迁:《史记》,第120-122页。《新唐书》卷四○《地理志四》邓州南阳郡向城,“上。武德三年以县置淯州。八年州废,隶北澧州,州废,来属。圣历元年曰武清。神龙初复故名。北八十里有鲁阳关”(4)欧阳修、宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第982页。。这是汝州鲁阳关。汝州鲁阳关是自隋唐时而言。《通典》卷一七七《州郡七》汝州(5)杜佑:《通典》,王文锦、王永兴、刘俊文等点校,北京:中华书局,1988年,第4660页。:

今理梁县。在周为王畿。春秋时,戎蛮子之邑,亦楚郑二国之境。七国时属韩。秦属三川郡。汉属河南、颍川二郡地,后汉因之。魏晋属河南、舞阳二郡地。后魏属汝北郡。后周属南襄城郡。隋初置伊州,炀帝初改为汝州,后废州,以其地分属襄城、颍川二郡。大唐为汝州,或为临汝郡。

鲁阳关位于邓州与汝州交界处,既在邓州也属汝州。同书同卷汝州鲁山县条:“汉鲁阳县。今有鲁阳关。古绕角城,在县东南。有汉犨县故城,在今县东南。后周置三鵶镇,在县西南十九里,亦名平高城,以御齐。高齐则于县东北十七里置鲁城,以御周。”(6)杜佑:《通典》,第4660-4661页。但从鲁阳关的起始年代来论,可称楚国鲁阳关。

鲁阳关历史悠久,早至春秋战国时期。这里在前贤今彦研究的基础上(7)主要研究成果有潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》1994年第3期,第68-72页;杨晓宇:《春秋楚长城五大名关》,《平顶山师专学报》2003年第6期,第26-28页;陈江霞:《中原古代关隘研究》,郑州大学2009年硕士学位论文;徐少华:《〈水经注〉所载鲁阳关水及相关地理考述》,《历史地理》2011年第五辑,第29-37页等。,从鲁阳关名称、时代与演变、地望、地位等方面对楚国鲁阳关作一系统、全面的梳理和探讨,不当之处,祈请方家不吝指正。

一、得名于鲁县的关名

从上引《史记·赵世家》来看,汝州鲁阳关的名称起初并非是鲁阳关,而是鲁关。到南北朝时仍有鲁关称名。如《北史》卷六二《王思政列传》:“(西魏大统)十三年(547),侯景叛东魏,请援乞师。当时未即应接。思政以为若不因机进取,后悔无及,即率荆州步骑万余,从鲁关向阳翟。周文闻思政已发,乃遣太尉李弼赴颍川。东魏将高岳等闻大兵至,收军而遁。思政入守颍川。景引兵向豫州,外称略地,乃密遣送款于梁。”(8)李延寿:《北史》,北京:中华书局,1974年,第838页。

《武亿跋墨子》(《授堂文钞》)认为“鲁关”的“鲁”指鲁阳(9)孙诒让:《墨子闲诂·附录》(下),孙以楷点校,北京:中华书局,1986年,第625页。:

《汉书·艺文志》“墨子七十一篇”,注云“墨翟为宋大夫,在孔子后”,而不著其地。惟《吕氏春秋·慎大览》,高诱注:“墨子名翟,鲁人也。”鲁即鲁阳,春秋时属楚。古人于地名,两字或单举一字,是其例也。

《十三经注疏·左传春秋正义》昭二十九年(前513):“龙一雌死,(刘累)潜醢以食夏后。夏后飨之,既而使求之。惧而迁于鲁县,范氏其后也。”晋杜预注:“鲁县,今鲁阳也。”(10)杜预注,孔颖达疏:《春秋左传正义》,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年影印,第1736-1737页。此说虽有道理,但单名与双名还是有别。如《汉书》卷二八上《地理志上》:南阳郡鲁阳,“有鲁山。古鲁县,御龙氏所迁。鲁山,滍水所出,东北至定陵入汝。又有昆水,东南至定陵入汝”。师古曰:“即《淮南》所云鲁阳公与韩战日反三舍者也。”(11)班固:《汉书》,颜师古注,北京:中华书局,1962年,第1534页。可见,《汉书·地理志》仍然认为古鲁县是后来的鲁阳县,名称不一样。不过,说“鲁山,滍水所出”有误。《水经注疏》卷三一《滍水》:“滍水出南阳鲁阳县西之尧山。守敬按:《汉志》,南阳郡鲁阳鲁山,滍水所出。鲁山为尧山之误。《说文》,滍水出南阳鲁阳尧山,此《经》亦云出县西尧山,其明征也。”(12)郦道元撰,杨守敬纂疏,熊会贞参疏:《水经注疏》第3函第2册,线装本,北京:科学出版社,1957年,第1页。

据前引《十三经注疏·左传春秋正义》昭二十九年所载,似乎在夏代孔甲时已经有鲁县,这显然有误。到春秋战国时期才开始有郡县的设置,鲁县的设置最早也不早于春秋时期,这是以春秋时期的地名来说明夏代所在的地方。春秋时期鲁县一名当来源于域内鲁山,因山得名。那鲁关是否也得名于鲁山?

就地望而论,鲁关也是在山上(详下),但不是在鲁山,就是因山得名,当也不是因鲁山得名。因此,鲁关的得名只能源于鲁县,因县得名。但春秋时期也见鲁阳一名。《墨子间诂》卷一一《耕柱》(13)孙诒让:《墨子闲诂》(下),第394-395页。:

子墨子谓鲁阳文君曰:“大国之攻小国,譬犹童子之为马也。……”毕云:“《文选》注云‘贾逵《国语》注曰:鲁阳文子,楚平王之孙,司马子期之子,鲁阳公’,即此人。其地在鲁山之阳。《地理志》云‘南阳鲁阳有鲁山’。师古曰‘即《淮南》所云鲁阳公与韩战,日反三舍者也’。”苏云:“鲁阳文君即鲁阳文子也。《国语·楚语》曰‘惠王以梁与鲁阳文子,文子辞,与之鲁阳’。是文子当楚惠王时,与墨子时世相值。”诒让案:《楚语》韦注,说与贾同。文君即《左》哀十九年(前476)《传》之公孙宽。又十六年(前479)《传》云“使宽为司马”。《淮南子·览冥训》,高注云“鲁阳,楚之县公,楚平王之孙,司马子期之子,今南阳鲁阳是也”。

春秋末期,楚平王之孙、司马子期之子公孙宽受封鲁阳县公,说明鲁阳县的存在。就是说,在不晚于春秋战国之际,鲁县也称为鲁阳县,因“其地在鲁山之阳”。当然,与鲁关因鲁县得名一样,鲁阳关也是因鲁阳县得名,因县名的变更而随之变更。

值得注意的是,杜佑《通典》卷一七七《州郡七》邓州向城县条提及鲁阳关及鲁阳山:“汉西鄂县故城在今县南。有鲁阳关及鲁阳山及精山。汉张衡墓亦在县南,崔瑗作碑,见在。百重山在县北,即是三鵶之第一,又北分岭山岭北即三鵶之二鵶也。其第三鵶入临汝郡鲁山县界”(14)杜佑:《通典》,第4674页。。但又没有指出鲁阳关和鲁阳山的方位,鲁阳关还能理解,但鲁阳山何所指,不明。汝州有鲁山、鲁关,邓州有鲁阳关、鲁阳山,似乎有两山两关。此所记邓州向城鲁阳山似有误。《通典》之误似源于《水经注》。《水经注疏》卷三一《淯水》:“淯水又东南流历雉县之衡山,……其水南流迳鲁阳关,……左右连山插汉,秀木干云,是以张景阳诗云:朝登鲁阳关,峡路峭且深。亦司马芝与母遇贼处也。”(15)郦道元撰,杨守敬纂疏,熊会贞参疏:《水经注疏》第3函第2册,线装本,北京:科学出版社,1957年,第13页。这里说鲁阳关是司马芝与母遇贼处。据《三国志》卷一二《魏书·崔毛徐何邢鲍司马传》:“司马芝字子华,河内温人也。少为书生,避乱荆州,于鲁阳山遇贼,同行者皆弃老弱走,芝独坐守老母。贼至,以刃临芝,芝叩头曰:‘母老,唯在诸君!’贼曰:‘此孝子也,杀之不义。’遂得免害,以鹿车推载母。居南方十余年,躬耕守节。”(16)陈寿:《三国志》,裴松之注,北京:中华书局1959年,第386页。这里是说司马芝与母遇贼处在鲁阳山,鲁阳关与鲁阳山是为一处。鲁阳关因在鲁阳县与南召县交界,在鲁阳县西南,那鲁阳山也就在鲁阳县西南。但实际上鲁山在鲁阳县东北十数里。《水经注疏》卷三一《滍水》:“滍水又东北合牛兰水。……又东南迳鲁山南。阚骃曰:鲁阳县,今其地鲁山是也。会贞按:《元和志》,鲁山在鲁山县东北十里。在今县东北十八里,山高耸,迥出群山,为一邑巨镇,又曰露山。”(17)郦道元撰,杨守敬纂疏,熊会贞参疏:《水经注疏》第3函第2册,线装本,北京:科学出版社,1957年,第7页。当然,也可能是杜佑将鲁阳关所在的山称为鲁阳山,鲁阳关所在的山实际上也是在鲁山之南,称作鲁阳山也是说得通的。

二、春秋战国延至明清的三鸦路口要隘

鲁阳关的始置年代,因文献没有明确的记载,出现不同的观点。有认为始置于战国中期(18)潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》1994年第3期,第68-72页。,也有认为鲁阳关“在夏商时代已有,是春秋楚长城上最险要也是最古老的一个关口”(19)杨晓宇:《春秋楚长城五大名关》,《平顶山师专学报》2003年第6期,第26-28页。。还有两处鲁阳关的提法,不同处鲁阳关所置年代也不一样,“从战国中期楚国始置鲁阳关到魏时期八百多年间,鲁阳关位于今鲁山县与南召县分界处的分水岭上、距鲁山县城约四十华里。后周为了御齐在鲁山县西南十九华里的平高城置鲁阳关,沿用到唐代,以后鲁阳关又迁回原址,至明清未再变”(20)潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》1994年第3期,第68-72页。。苍茫指出,鲁阳关之外,还有一处小鲁阳关,“在南召县北侧与鲁山县四棵树乡交界处的小分水岭,还有一个小鲁阳关”(21)苍茫:《古鸦路行记》,《躬耕》2018年第1期,第25-35页。。这实际上也是两处鲁阳关的说法。

就文献而言,如前所引《史记·赵世家》,鲁关最早见于战国时期:“(赵惠文王)九年(前290),赵梁将,与齐合军攻韩,至鲁关下。”《正义》:“刘伯庄云,‘盖在南阳鲁阳关。’”但鲁阳关到底什么时候设置,又为谁所置,没有明确的记载。《新唐书》和《太平寰宇记》认为汉置(详下),显然与史实不符,应该说汉代仍然有鲁阳关,但汉代并非鲁阳关的始设年代。潘民中将鲁阳关的始置年代推测在自楚肃王十年(前371)魏国从楚国手里夺取鲁阳县至文献所载鲁阳关的赵惠文王九年(前290)之间(22)潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》1994年第3期,第68-72页。,虽仍然属于战国中期,但是这一问题的推进。关津的设置早至西周初期,当然那时的关津主要置于边境之地,西周实行的宗族分封制,在境内设关置守的必要性不大。但随着形势的发展,各诸侯国势力盛衰消长,兼并活动逐渐展开,到春秋初期,成百上千的诸侯国仍然存在下来的已经为数不多了。为保境安民,各诸侯国在险要之地修筑长城、关防城寨已经是必然之事。鲁阳关一带作为楚国和中原诸国势力北上南下的要冲,筑城置关毋庸置疑,鲁关之设早至春秋时期已经存在,并非不可能之事。

两汉时期鲁阳关的情况,《汉书》《后汉书》无载,但据《新唐书》,汉代仍然设关。《新唐书》卷三八《地理志二》:汝州临汝郡鲁山县,“上。王世充置鲁州,武德四年废。俄以鲁山、滍阳复置鲁州。贞观九年州废,省滍阳,以鲁山来属。有尧山。有银。有汉故关”(23)欧阳修、宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第982页。。“汉故关”即指鲁阳关。宋人《太平寰宇记》卷八汝州鲁山县鲁阳关:“《淮南子》云:‘鲁阳公与韩战酣,日暮,援戈而挥之,日为之反三舍。’即此地也。汉故为关曰鲁阳。”(24)乐史:《太平寰宇记》,文渊阁四库全书本第469册,台北:台湾商务印书馆1986年,第65页。把鲁阳关说成始置于汉时关隘是不准确的。但说明汉时仍有鲁阳关。

魏晋南北朝时期,军事要地鲁阳关屡见记载。《晋书》卷一一三《载记·苻坚上》:“遣其尚书令苻丕率司马慕容暐、苟苌等步骑七万寇襄阳。使杨安将樊邓之众为前锋,屯骑校尉石越率精骑一万出鲁阳关,慕容垂与姚苌出自南乡,苟池等与强弩王显将劲卒四万从武当继进,大会汉阳。”(25)唐玄龄等:《晋书》,北京:中华书局,1974年,第1028页。鲁阳关是前秦南攻襄阳的重要节点。《宋书》卷四九《蒯恩传》:“(南朝宋)高祖(刘裕)伐司马休之及鲁宗之,恩与建威将军徐逵之前进。逵之败没,恩陈于堤下,宗之子轨乘胜击恩,矢下如雨,呼声震地,恩整厉将士,置阵坚严。轨屡冲之不动,知不可攻,乃退。高祖善其能将军持重。江陵平定,复追鲁轨于石城。轨弃城走,恩追至襄阳,宗之奔羌,恩与诸将追讨至鲁阳关乃还。”(26)沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第1437页。司马休之时为荆州都督,反对刘裕篡夺东晋政权,联合雍州刺史鲁宗之起兵。兵败,鲁宗之之子鲁轨军被一路追击,从襄阳直到鲁阳关。南北朝时,鲁阳关也是南朝与北朝攻防军事通道上的关防。《周书》卷一八《王思政传》:“(西魏大统)十三年(547),侯景叛东魏,拥兵梁、郑,为东魏所攻。景乃请援乞师。当时未即应接。思政以为若不因机进取,后悔无及。即率荆州步骑万余,从鲁关向阳翟。思政入守颍川。景引兵向豫州,外称略地,乃密遣送款于梁。”(27)令狐德棻等:《周书》,北京:中华书局,1971年,第206页。侯景叛东魏,王思政自荆州从鲁关过阳翟到颍川应援。有说北周在平高城又置一鲁阳关,“后周为了御齐在鲁山县西南十九华里的平高城置鲁阳关,沿用到唐代,以后鲁阳关又迁回原址,至明清未再变”(28)潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》,1994年第3期,第68-72页。,显误。这里后周即北周,齐即北齐。北周在平高城所置为三鸦镇,非鲁阳关(详下)。

隋唐时期鲁阳关有废置。《隋书》卷三○《地理志中》:襄城郡鲁县,“后魏置荆州,寻废。立鲁阳郡。后置鲁州。开皇初郡废。大业初州废。有关官。有和山、大义山”(29)魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第848页。。“有关官”表明隋代鲁阳关的设置。《元和郡县图志》卷二一邓州向城县“鲁阳关”条载鲁阳关在向城县“北八十里”,“邓、汝二州于此分境。荆豫径途,斯为险要”(30)李吉甫:《元和郡县图志》卷五河阳县中潬城条,贺次君点校,北京:中华书局,1983年,第144页。。前引《新唐书》卷四○《地理志四》邓州南阳郡向城县条载“北八十里有鲁阳关”。据前引《通典》卷一七七《州郡七》汝州鲁山县条,为了防御北齐,北周实际上在三鸦路修筑了三鸦镇,又称为平高城,而不是所谓的鲁阳关。

宋元时期,亦置关防。《三朝北盟会编》卷八八《靖康中帙六十三》载北宋佥书枢密院张叔夜《乞迁都劄子》云:“自颍昌而南,唐州方城县最为诸路会口,井邑亦甚繁富,汝州鲁山县三鵶路亦进军马,今既欲都襄阳,则方城恐当升为郡,鲁山亦当为路口;两头置立关戍,以备虏骑南向。其襄阳之西柳子等关,虽路险不通兵车,然去陕府六百余里,亦合严立戍守。取进止。”(31)徐梦莘编纂:《三朝北盟会编·乙集》(二),上海:海天书店,1939年,第304页。鲁山县三鵶路段为第三鵶段,第三鵶段的入口有鲁阳关,出口在三鵶镇。鲁山县境内的三鸦路自鲁阳关起有50里之距(详后),这是建议在鲁阳关建设关城驻兵防守外,在三鸦路的路北口也设置关城。但这也说明唐五代乃至北宋时期,鲁阳关可能已经废弃,到两宋之际因南北争夺的形势下又复置鲁阳关。《元诗选三集·庚集》收录的廉访月鲁不花《拟古十首》之一有“月照鲁阳关,风吹汉江水”(详后),这是元时鲁阳关的记载。

明清时期,仍然有鲁阳关的记载。《明史》卷四二《地理志三》南阳府南召:“府北。成化十二年十二月以南阳县南召堡置。北有丹霞山,一名留山。北有鲁阳关,即三鸦路口也,兴鲁山县界。有鸦路镇巡检司,成化十二年(1466)十二月移于洼石口。”(32)张廷玉等:《明史》,北京:中华书局,1974年,第982页。《大清一统志》卷二二五汝州关隘“鲁阳关”条载鲁阳关“在鲁山县西南六十里,与南阳府南召县分界”(33)和珅等:《钦定大清(乾隆)一统志》,文渊阁四库全书本第477册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第230页。。《读史方舆纪要》载鲁阳关在南召县“北五十里,与鲁山县分界,即三鸦路口也”(34)顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君、施和金点校,北京:中华书局,2005年,第2298页。。同书卷五一南阳府南召县鲁阳关:“在县北五十里,与鲁山县分界,即三鸦路口也。……今为鸦路镇,有巡司戍守。”(35)顾祖禹:《读史方舆纪要》,第2414页。据《读史方舆纪要》,清代鲁阳关改为鸦路镇,设巡司守卫。这说的是北鲁阳关,并把北鲁阳关等同于鸦路镇。北周时鲁山三鸦路上开始设镇;据《明史》,明代南召在三鸦路上也设鸦路镇,并设巡检司,只是没有说明具体地址,后来移于洼石口。清代南召所设鸦路镇及巡司,极可能是明代时期镇司的恢复沿设,而不是鲁阳关的改置。

清末民国初年以后,三鸦通路渐趋衰落,三鸦口的鲁阳关废弃荒芜,现代的焦柳铁路、南(阳)云(阳)公路自鸦口穿过。如今的鲁阳关一片荒野,峡谷中孤零零矗立着河南省政府于2013年竖立的“南召县鲁阳关——楚长城遗址”巨大标志牌,是北鲁阳关的地方。

三、汝州与南阳的地理坐标

鲁阳关的地望,史籍记载较多,但理解还是很有不同。今人的观点在大致的方位和地域上区别不大,但具体的确切的地址上,则观点不一致。主要有以下几种看法。

一是认为鲁阳关在鲁山县与南召县交界的分水岭。如潘民中认为“鲁阳关位于今鲁山县与南召县分界处的分水岭上,距鲁山县城约四十华里”(36)潘民中:《平顶山市境域古代名关考实》,《平顶山师专学报》,1994年第3期,第68-72页。,杨晓宇指出鲁阳关“在三鸦路的第二鸦,即鲁山县与南召县交界的分水岭”(37)杨晓宇:《春秋楚长城五大名关》,《平顶山师专学报》2003年第6期,第26-28页。。苍茫经过实地考察,指出了分水岭的具体地址,“鲁阳关所在位置,为南召县皇后乡分水岭黑龙潭与鲁山县五里铺村的交界处,也是南召鸭河与鲁山沙河的分水岭,此处往南的水流入鸭河、白河,汇入长江;此处往北的水流入瀼河、沙河,汇入淮河”(38)苍茫:《古鸦路行记》,《躬耕》2018年第1期,第25-35页。。但据《河南省地图册》南阳市南召县,分水岭、黑龙潭与五里铺都是南召县皇后乡三个自南至北分布的行政村或自然村(39)河南省测绘局、河南省地图院编著:《河南省地图册》,北京:中国地图出版社,2015年,第93页。,这样,分水岭就放在南召县了,并非鲁山、南召两县的分界处,前后矛盾。实际上,现在的分水岭就在南召县。

二是认为鲁阳关在分水岭之北。徐少华指出,“三鵶路,亦称三鸦路或鵶(雅)路,大致以今鸭河口附近的北(百)重山为起点,溯鲁阳关水而上至分水岭下,为第一鵶,约60里;分水岭至鲁阳关为第二鵶,南北10里;由鲁阳关沿三鵶水(亦称鲁阳关水,今瀼河)而下,至鲁山县西南之三鵶镇(今瀼河镇),为第三鵶,约40里,全程110里左右”(40)徐少华:《〈水经注〉所载鲁阳关水及相关地理考述》,《历史地理》2011年第五辑,第29-37页。。这里未说明分水岭和鲁阳关所属市县,只是表明分水岭与鲁阳关不是一地,相距约10里。类似的观点有苍茫,他认为“三鸦路最早应为‘三垭路’。‘三垭’所指,即这条古道之上的三处‘垭口’。第一垭在宛城北60里古向城县(今南召县皇路店镇)北的百重山;第二垭在分水岭(鸭河与空山河交接处),与第一垭相距70里;第三垭在分水岭以北的南召与鲁山县交界处,距第二垭80里。再往前走,山势渐平,就是鲁山县的瀼河河谷了”(41)苍茫:《古鸦路行记》,《躬耕》2018年第1期,第25-35页。。这里,第二鸦的位置不同,之间的距离也不同,不过,第三鸦指的鲁阳关是显而易见的。孙保瑞也提出了一条不同的三鸦路:“三鸦路全长30多公里,第一鸦在南阳北部太子山和九里山,汉时称云阳关;第二鸦在南召分水岭至鹿鸣山一带,分水岭距第三鸦较近,鹿鸣山在二鸦路中段,与第一鸦和第三鸦分别相距约10余公里,是一个环山小盆地;第三鸦在鲁山西南,也就是历史上著名的鲁阳关。”(42)孙保瑞:《古三苗北疆衡山考》,《荆楚学刊》,2015年第4期,第14-17页。三鸦路起止不一致,一致的是,鲁阳关也是在分水岭北,属鲁山县。

三是认为鲁阳关包括三关。鲁山县人民政府2005年所立平顶山市文物保护单位鲁阳关遗址碑介绍说,鲁阳关“即为楚长城记载‘鲁关’,其一关至三关为鲁阳关水(又称鸦水、鸦路)道,为楚国到鲁阳再北抵洛阳的咽喉峡谷,三关之间峡长50华里。今焦枝铁路、豫02公路经此。第二关交口为楚长城遗迹干线所经处,列入《楚长城遗址》另述。本关为鲁阳第三关。2004年10月29日平顶山市人民政府公布为市级文物保护单位”。豫02公路即河南S231省道。据标识碑所在地,第三关约在昭平台南干渠瀼河渡槽与薄原线(河南S231省道)交叉口东南,属于瀼河乡瀼西村,据说遗址稍东就是刘秀寨(图1)。据2013年7月3日河南省人民政府所公布的南召县鲁阳关楚长城遗址标识牌所在地,第二关约在薄原线四十里铺与五里铺中间,大致在两者之间对角沟的地方。第一关所在地未作说明。据薄原线上第二、三关所在地间大约19公里的里程来看,第一关所在地大致在皇后乡北6公里左右的地方。

图1 鲁山县瀼河乡瀼西村所谓的“鲁阳关遗址”碑

实际上,这里所说的第三关应该就是三鸦镇所在区域,大致是今天的瀼河乡。昭平台南干渠瀼河渡槽与薄原线交叉口的西北就是平高城村,交叉口的东北就是瀼河乡,以瀼河为界。鲁阳关遗址、平高城村、瀼河乡三地相距为1公里左右,这里就是历史上的三鸦镇的范围。三鸦镇就是后来的平高城、现在的瀼河乡,此处的瀼河到沙河河口约2公里。从实地也可以看出,除鲁阳关遗址处有山丘外,隔河对面及瀼河乡所在地都是一片平旷之地,非设关守险之所,这是把三鸦镇泛称为鲁阳关了。

四是认为鲁阳关在鲁山县交口村。萧鲁阳认为鲁阳关在今鲁山县西南45公里处的熊背乡交口村(43)萧鲁阳:《抗金名将牛皋简论》,《平顶山学院学报》,2010年第3期,第58-62页。。

五是认为鲁阳关在南召县四十里铺。王文楚认为“鲁关即鲁阳关,在今南阳市南召县云阳镇北40里,与其南之鲁阳关水相去7里”(44)王文楚:《历史时期南阳盆地与中原地区间的交通发展》,《史学月刊》1964年第10期,第25-30、39页。。具体地址没有交待。不过,云阳镇北40里是南召县四十里铺。

另外,仍有仅指出鲁阳关的大致方位,如前引孙保瑞认为鲁阳关在鲁山县西南。

那鲁阳关到底在哪?《水经注》卷三一《滍水》:“滍水出南阳鲁阳县西之尧山。”郦道元注:“滍水又东迳鲁阳县故城南,城即刘累之故邑也。有鲁山,县居其阳,故因名焉,王莽之鲁山也。昔在于楚,文子守之,与韩遘战,有返景之诚。内有《南阳都乡正卫为碑》。滍水右合鲁阳关水,水出鲁阳关外分头山横岭下夹谷,东北出入滍。滍水又东北合牛兰水,水发县北牛兰山,东南迳鲁阳城东,水侧有《汉阳侯焦立碑》。牛兰水又东南与柏树溪水合,水出鲁山北峡谷中,东南流迳鲁山西,而南合牛兰水。又东南迳鲁山南,阚骃曰:‘鲁阳县,今其地鲁山是也。’水南注于滍。滍水东迳应城南,故应乡也。”(45)陈桥驿、叶光庭、叶扬译注:《水经注全译》,郦道元著,贵阳:贵州人民出版社,2008年,第107页。滍水即今沙河;此鲁阳关水为北鲁阳关水,唐宋称三鵶河,清代以后称瀼河。由此可知,鲁阳关是在分水岭的北面。《水经注疏》卷三一《滍水》所载略同(46)郦道元撰,杨守敬纂疏,熊会贞参疏:《水经注疏》第3函第2册,线装本,北京:科学出版社,1957年,第6-7页。:

滍水右合鲁阳关水,水出鲁阳关外

分头山横岭下夹谷,东北出入滍。守敬按:鲁阳关及分头山并详《淯水》篇。鲁阳关水有二,此则关北之水也。《元和志》:鲁阳关水,俗谓之三鵶水,经鲁山县西七里。《方舆纪要》:鵶河在鲁山县西南,自南召县流入境。据此注则下入沙河,正当鲁山县之南也。

滍水又东北合牛兰水。水发县北牛兰山,守敬按:《续汉志》,鲁阳有牛兰累亭。《注》引谢沈《书》云牛兰山也。山在今鲁山县西北,水即今县北之达老河。东南迳鲁阳城东,守敬按:即上鲁阳县故城也。水侧有《汉阳侯焦立碑》。守敬按:汉阳侯焦立,不见于史。碑,欧、赵皆不著录,洪但载郦说,盖已佚。牛兰水又东南,与柏树溪水合。水出鲁山北峡谷中,东南流迳鲁山西,而南合牛兰水。会贞按:水在今鲁山县东北。(牛兰水)又东南迳鲁山南。阚骃曰:鲁阳县,今其地鲁山是也。会贞按:《元和志》:“鲁山在鲁山县东北十里。”在今县东北十八里,山高耸,迥出群山,为一邑巨镇,又曰露山。水南注于滍。守敬按:今达老河自鲁山县北,东南流,至县东入沙河。

鵶河即北鲁阳关水,杨守敬认同北鲁阳关水自南召县流入鲁山县,就是说分水岭属南召县。不过,将“鲁阳城”等同于“鲁阳县故城”,似误。

《水经注》卷三一《淯水》:“淯水出弘农卢氏县支离山,东南过南阳西鄂县西北,又东过宛县南。”郦道元注:“淯水导源东流,……淯水又东南流历雉县之衡山,东迳百章郭北,又东,鲁阳关水注之,水出鲁阳县南分水岭,南水自岭南流,北水从岭北注,故世俗谓此岭为分头也。其水南流迳鲁阳关,左右连山插汉,秀木干云,是以张景阳诗云:朝登鲁阳关,峡路峭且深。亦司马芝与母遇贼处也。关水历雉衡山西南,迳皇后城西,建武元年,世祖遣侍中傅俊持节迎光烈皇后于淯阳,俊发兵三百余人,宿卫皇后道路,归京师,盖税舍所在,故城得其名矣。山有石室甚饰洁,相传名皇后浴室,又所幸也。关水又西南迳雉县故城南,昔秦文公之世,有伯阳者,逢二童,曰舀,曰被。二童,二雉也。得雌者霸,雄者王。二童翻飞化为双雉,光武获雉于此山,以为中兴之祥,故置县以名焉。关水又屈而东南流,注于淯。”(47)陈桥驿、叶光庭、叶扬译注:《水经注全译》,第786页。《水经注疏》卷三一《淯水》所载略同(48)郦道元撰,杨守敬纂疏,熊会贞参疏:《水经注疏》第3函第2册,线装本,北京:科学出版社,1957年,第13-15页。:

淯水又东南流历雉县之衡山,东迳

百章郭北,又东,鲁阳关水注之。水出鲁阳县南分水岭,守敬按:县见《滍水》篇。《通典》:“向城县北有分岭山。”《寰宇记》:“分水岭在废向城县北七十里,即三鸦之第二鸦也。从此而北五十里,为第三鸦。”今水曰鸦河,出南召县西北。南水自岭南流,北水从岭北注,守敬按:此南水也,北水见《滍水注》。故世俗谓此岭为分头也。守敬按:《滍水注》作分头山,沿俗称。其水南流迳鲁阳关,守敬按:《史记·赵世家》:“惠文王九年,赵梁将,与齐合军攻韩,至鲁关下。”《正义》引刘伯庄云:“盖在南阳鲁阳关。”则关之设旧矣。《元和志》:“关在向城县北八十里,邓、汝二州于此分境,荆、豫径途,斯为险要。”在今南召县北,即三鵶路。左右连山插汉,秀木干云,是以张景阳诗云:朝登鲁阳关,峡路峭且深。守敬按:此景阳《杂诗》,见《文选》,峡作狭。又云“流涧万余丈,围木数千寻”,亦山高木乔之证。亦司马芝与母遇贼处也。《笺》曰:《魏志》:“司马芝字子华,……遂得免,官至大司农。”关水历雉衡山西南迳皇后城西。……关水又西南迳雉县故城南。……关水又屈而东南流,注于淯。守敬按:今鸦河东南流,迳南召县南,屈而西南入白河。

淯水,今名白河。南鲁阳关水,明清时称鸦河,或名口子河。这里,鲁阳关在分水岭南,南鲁阳关水流过鲁阳关。如此,据《水经注》则有两鲁阳关,设置在分水岭南北,为南北鲁阳关水流经地。这南北鲁阳关统称鲁阳关,就是说一关两关城,南北鲁阳关水谷地上各一座关城。一关两处关城,古代也见于别的关隘。如春秋以来的“义阳三关”之一信阳冥阨关(平靖关),两处关城相距约10里(49)陈习刚:《平靖关考》,载河南省社会科学院编《河南省社会科学院学术活动周论文集》,郑州:河南人民出版社,2008年,第353-360页。。只是平靖关为一路上的两处关口,而鲁阳关则分居分水岭下的两条河谷上。据清人杨守敬等,北鲁阳关是鲁山与南召两县的分界,分水岭和南鲁阳关都在南召县。当然,除分水岭外,关的具体地址不明。

鲁阳关为荆豫径途上的要冲。《元和郡县图志》卷二一邓州向城县“鲁阳关”条载鲁阳关在向城县“北八十里”,“邓、汝二州于此分境。荆豫径途,斯为险要”(50)李吉甫:《元和郡县图志》卷五河阳县中潬城条,贺次君点校,北京:中华书局,1983年,第144页。。鲁阳关在古向城县北80里。《新唐书》卷四○《地理志四》邓州南阳郡向城县:“上。武德三年(620)以县置淯州。八年州废,隶北澧州,州废,来属。圣历元年(698)曰武清。神龙初(705)复故名。北八十里有鲁阳关。”(51)欧阳修、宋祁:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第982页。古向城县即今南阳市南召县皇路店镇,鲁阳关在今南阳市南召县皇路店镇北80里左右的地方。鲁阳关是三鵶路上的第三鵶口,是第三鵶路的起点。前引《通典》卷一七七《州郡七》邓州向城县:“有鲁阳关及鲁阳山及精山”,“百重山在县北,即是三鵶之第一鵶,又北分岭山岭北即三鵶之二鵶也。其第三鵶入临汝郡鲁山县界”。《读史方舆纪要》卷五一南阳府南阳县:“百重山,府北七十里。山峦重复,几及百重,其最著者曰鹿鸣、武阳、乱石、拓禽、鲤鱼五山,皆高峻深险,乃三鸦之第一鸦也”;“分水岭,府北七十里。水自岭而下,南北分流,俗呼为分头岭。其水为鸦河,亦说鲁阳关水,北流入汝水,南流入淯水,此三鸦之第二鸦也”(52)顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君、施和金点校,北京:中华书局,2005年,第2403、2404页。。又同书同卷南阳府南召县:“鲁阳关。在县北五十里,与鲁山县分界,即三鸦路口也。”(53)顾祖禹:《读史方舆纪要》,第2414页。这是认为第三鵶口是南召与鲁山两县的分界,是北鲁阳关的地方,而分水岭在南召县一侧。而百重山就在向城县北,是第一鵶的起点。《太平寰宇记》:“分水岭在废向城县北七十里,即三鸦之第二鸦也。从此而北五十里,为第三鸦。今水曰鸦河,出南召县西北。”(54)乐史:《太平寰宇记》,文渊阁四库全书本第469册,台北:台湾商务印书馆1986年,第 页。《太平寰宇记》所记似有误,分水岭为第二鵶,说自第二鵶起北50里为第三鵶,是将第二、三鵶作为同一个起点,第二鵶的里程呢?这50里应该是第二、三鵶的全程。分水岭在废向城县北70里,鲁阳关在废向城县北80里程,那第二鵶的里程约10里,或者说南北鲁阳关间的里程约10里,第二、三鵶的起点应该是南北鲁阳关所在,正位居南北鲁阳关水谷地通道上。《清一统志》云:“三鸦路以百重山为第一鸦,分水岭为第二鸦,鲁阳关为第三鸦。”(55)和珅等:《钦定大清(乾隆)一统志》,文渊阁四库全书本第477册,台北:台湾商务印书馆1986年,第230页。《读史方舆纪要》卷五一南阳府南召县:“三鸦水,在县北鲁阳关南七里。亦谓之鲁阳关水。源出南阳县分水岭,下流东北出而入鲁阳县界。亦谓之鸦河。”(56)顾祖禹:《读史方舆纪要》,第2414页。这也是说北鲁阳关与南边的三鸦水间有7里的距离,那南北鲁阳关间约有10里的距离。前引王文楚所说的鲁阳关与其南之鲁阳关水相去7里。这与南北两关间的里程大致相合。正如前述徐少华的观点所说,“三鵶路,亦称三鸦路或鵶(雅)路,大致以今鸭河口附近的北(百)重山为起点,溯鲁阳关水而上至分水岭下,为第一鵶,约60里;分水岭至鲁阳关为第二鵶,南北10里;由鲁阳关沿三鵶水(亦称鲁阳关水,今瀼河)而下,至鲁山县西南之三鵶镇(今瀼河乡),为第三鵶,约40里,全程110里左右”。可见,三鸦路是毋庸置疑的,但三鸦的起止点及相互距离,文献所载及今人观点是有分歧的。其中,致误之因有将鲁阳关南北关混淆,有的为至北鲁阳关里程,有的为至南鲁阳关里程。

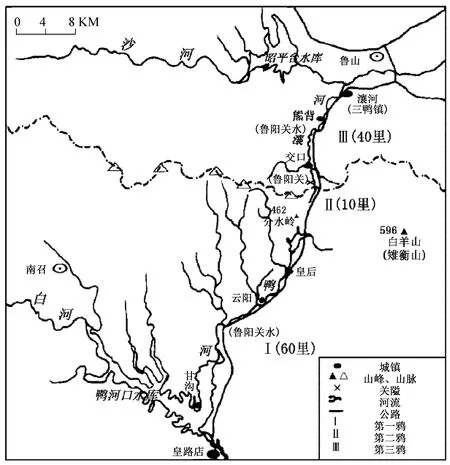

实际上,第二鵶就是分水岭。实地考察可知,分水岭是一段地势高平的山岭,山岭上下坡间近10里,与文献所载接近(图2)。第二、三鵶的起点分居分水岭的两侧,也就是南北鲁阳关水谷地上的鲁阳关,三鵶路就是沿南北鲁阳关水谷地之道,而鲁阳关就是控制分水岭两侧的鵶路要冲。鲁阳关北关防控北面汝州而来的攻伐,南关则防控南面南阳而来的攻伐,防控易势,反映南北双方攻守易势。统而言之,说鲁阳关是分水岭,或者说鲁阳关是汝州与南阳的分界,实不为过。鲁阳关堪称汝州与南阳的地理坐标。

图2 南召县皇后乡分水岭村分水岭

今鲁山县与南召县的分界处在鲁山县西南的熊背乡交口村小交口自然村与南召县皇后乡分水岭村四十里铺自然村交界(57)河南省测绘局、河南省地图院编著:《河南省地图册》,北京:中国地图出版社,2015年,第93页。。熊背乡小交口自然村,“郑南西线公路穿村,西有焦枝铁路交口大桥。村旁为古三鸦路口”(58)鲁山县地名办公室编:《河南省鲁山县地名志》,郑州:中州古籍出版社,1990年,第256页。。说明这是古三鸦路所经之地。具体而言,鲁阳关在今属南阳市南召县皇后乡分水岭村,北鲁阳北关约在分水岭北四十里铺与五里铺间对角沟的地方,即“南召县鲁阳关—楚长城遗址”处(图3),横跨瀼河(北鲁阳关水)河谷;南关约在分水岭南,横跨鸦河(南鲁阳关水)河谷。实地考察可见,今北鲁阳关处瀼河谷地两岸丘山对峙绵延,瀼河溪水汩汩南流,山丘树木茂盛,楚长城遗迹掩映其中,今焦柳铁路与薄原线公路夹河谷西东绕行,实为置关守险之处。就地址而言,分水岭及两侧的南北鲁阳关今都属南召县了,我们仍然说鲁阳关,只是延续历史上的惯称。今走薄原线,从皇路店镇到北鲁阳关约90里,到分水岭南的第二鸦口即南鲁阳关约80余里,就是说第一鸦约有80里。二、三鸦口间约10里,自北鲁阳关到三鸦镇(今瀼河乡)约40里,整个三鸦路实约有130里。这与前述徐少华的观点略有出入,实地行走薄原线,皇路店镇北到云阳镇就约有60里(参见图4)。

图3 南召县皇后乡分水岭村“南召县鲁阳关——楚长城遗址”(北鲁阳关)处

四、历经两千余年风云变幻的军事要冲

鲁阳关在古代关津发展史上具有较为重要的历史地位。这主要体现在军事、交通、社会文化等方面,尤以诸侯争雄、南北割据、农民战争等时期的军事战略要冲凸显其重要地位。

(一)军事重地

关于鲁阳关的军事地位,《读史方舆纪要》有精要评述,该书卷五一南阳府南召县鲁阳关(59)顾祖禹:《读史方舆纪要》,贺次君、施和金点校,北京:中华书局2005年,第2414页。:

《史记》:“赵惠文王元年(前298)

赵梁将兵与齐合军攻韩,至鲁关下。”《淮南子》“鲁阳公与韩战酣,日暮挥戈,日返三舍”,即此地也。(东)晋太和二年(367)荆州刺史桓豁攻宛拔之,(前)燕将赵盘退保鲁阳;豁追擒之。太元三年(378)苻坚遣兵分道寇襄阳,使其将石越等率精卒出鲁阳关。关控据要险,自昔为必争之地矣。今为鸦路镇,有巡司戍守。

据前引《史记》所载,赵梁将兵与齐合军攻韩之事发生在赵惠文王九年(前290),这里有误。鸦路镇也非鲁阳关,前已论述。

图4 鲁阳关水与三雅路示意图(60) 徐少华:《〈水经注〉所载鲁阳关水及相关地理考述》,《历史地理》,2011年第五辑,第29-37页。

鲁阳关的军事地位,还可以举几个例子说明。《晋书》卷一一三《载记·苻坚上》:“(前秦)遣其尚书令苻丕率司马慕容暐、苟苌等步骑七万寇襄阳。使杨安将樊邓之众为前锋,屯骑校尉石越率精骑一万出鲁阳关,慕容垂与姚苌出自南乡,苟池等与强弩王显将劲卒四万从武当继进,大会汉阳。”(61)唐玄龄等:《晋书》,北京:中华书局,1974年,第1028页。“精骑一万出鲁阳关”,说明鲁阳关所在为突袭便道。《北史》卷二六《韦阆传》:“(北魏)孝文复南伐,路经珍郡,加中垒将军,正太守。珍从至清水,帝曰:‘朕顷戎车再驾,卿恒翼务中军。今日之举,说欲引卿同行,但三鸦险要,非卿无以守也。’因敕还。及孝文崩于行宫,秘匿而还,至珍郡,始发大讳。”(62)李延寿:《北史》,北京:中华书局,1974年,第959页。韦珍为韦阆族弟。孝文帝南伐身死,回到鲁阳才公布死讯,“三鸦险要”可见一斑。《北史》卷六二《王思政传》:“(西魏大统)十三年(547),侯景叛东魏,请援乞师。当时未即应接。思政以为若不因机进取,后悔无及,即率荆州步骑万余,从鲁关向阳翟。周文闻思政已发,乃遣太尉李弼赴颍川。东魏将高岳等闻大兵至,收军而遁。思政入守颍川。景引兵向豫州,外称略地,乃密遣送款于梁。”(63)李延寿:《北史》,第838页。《周书》卷二八《权景宣传》:“及侯景来附,(王)思政遣(郭)贤先出三鵶,镇于鲁阳。”(64)令狐德棻等:《周书》,北京:中华书局,1971年,第481页。前引《宋书》卷四九《蒯恩传》所云“江陵平定,复追鲁轨于石城。轨弃城走,恩追至襄阳,宗之奔羌,恩与诸将追讨至鲁阳关乃还”,追兵止于鲁阳关,说明鲁阳关是重要的防御要地。

(二)交通要冲

鲁阳关所在的交通道路是中原地区与富庶的南阳盆地之间两大交通路线之一。王文楚指出,“古代政治、经济重心的中原地区与富庶的南阳盆地之间的联系,不外乎两条路钱:一是取道于南阳盆地东北端方城县附近的缺口,自开封或郑州经许昌、襄城、叶县、方城以至南阳,今姑名之方城路;另一是从洛阳经临汝、鲁山,沿瀼河、口子河河谷顺白河南下抵南阳,今姑名为三鵶路”(65)王文楚:《历史时期南阳盆地与中原地区间的交通发展》,《史学月刊》,1964年第10期,第25-30、39页。。这是广义上的三鸦路,狭义上的三鸦路是指三鸦所包含的路程,具体就是古向城(南召县皇路镇)至三鸦镇(鲁山县瀼河镇)间的道路(图4)。

如前所述,早至春秋战国时期,这条路上已经设置关隘,这条路的通行历史则更早。三鸦路是唐宋之后的名称,也非大道,不过,西周时期这条道路应该存在。隋朝时有鲁山道之称。《隋书》卷五五《侯莫陈颖传》:“数年,转陈州刺史。平陈之役,以行军总管从秦王俊出鲁山道。属陈将荀法尚、陈纪降,颖与行军总管段文振度江安集初附。”(66)魏征等:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第1381页。

鲁阳关是中原进入汉水流域重要通道上的要冲。前引《元和郡县图志》卷二一邓州向城县“鲁阳关”条载鲁阳关在向城县“北八十里”,“邓、汝二州于此分境。荆豫径途,斯为险要”。说明鲁阳关不仅是邓州(今南阳市)与汝州(今平顶山市)的分界处,而且是荆州(以今湖北荆州市为中心的地域)与豫州(河水与汉水间的地域)间交通要道上的险要之地。前引《晋书》卷一一三《载记·苻坚上》所载屯骑校尉石越率精骑一万出鲁阳关大会汉阳之事,这里汉阳即指襄阳,石越所率精骑达襄阳,说明经鲁阳关可达汉水上重镇襄阳,这条通道上的鲁阳关是一重要关隘。如前引《三朝北盟会编·靖康中帙六十三》所云“汝州鲁山县三鵶路亦可进军马,……鲁山亦当为路口两头置立关戍,以备虏骑南向”,也说明鲁阳关在中原与汉水流域间的交通冲要地位。《元诗选三集·庚集》收录有周砥《拟古十首》之一所云“迢迢远别离,相去几万里。月照鲁阳关,风吹汉江水”(详后),同样表明经鲁阳关是进入汉江流域的通道。

鲁阳关所在鸦路也是荆州、南阳通关中的道路。《资治通鉴》卷一五○梁武帝普通六年(525)十二月条:“(北)魏更以临淮王彧为征南大将军,将兵讨鲁阳蛮,司空长史辛雄为行台左丞,东趣叶城。别遣征虏将军裴衍、恒农太守京兆王罴将兵一万,自武关出通三鵶路,以救荆州。”(67)司马光:《资治通鉴》,胡三省音注,北京:中华书局,1956年,第4707页。

鲁阳关所在鸦路是南北对峙时期的重要军事通道。如前所述,这条通道凸显的是军事作用。又如《金史》卷一一二《移剌蒲阿传》:正大九年(1323)正月癸未,“大军发邓州,趋京师,骑二万,步十三万,……是日,次五朵山下,取鸦路,北兵以三千骑尾之,遂驻营待杨武。杨武至,知申、裕两州已降。七日至夜,议北骑明日当复袭我,彼止骑三千,而我示以弱,将为所轻,当与之战。乃伏骑五十于邓州道。明日军行,北骑袭之如故,金以万人拥之而东,伏发,北兵南避。是日雨,宿竹林中。庚寅,顿安皋。辛卯,宿鸦路、鲁山。河西军已献申、裕,拥老幼牛羊取鸦路,金军适值之,夺其牛羊饷军”(68)脱脱等:《金史》,北京:中华书局,1975年,第2473页。。

鲁阳关所在鸦路也是行旅商贸往来的重要交通道路。《全唐诗外编·全唐诗续补遗》卷三元德秀《归隐》:“缓步巾车出鲁山,陆浑佳处恣安闲。家无仆妾饥忘爨,自有琴书兴不阑。(《古今图书集成·职方典·汝州部》)”(69)王重民、孙望、童养年辑录:《全唐诗外编》,北京:中华书局,1982年,第375-376页。陆浑,治今河南洛阳市嵩县东北。孟郊《鸦路溪行,呈陆中丞》(70)彭定求等:《全唐诗》卷三七七,北京:中华书局,1960年,第4225-4226页。:

鸦路不可越,三十六渡溪。有物饮

碧水,高林挂青蜺。

历览道更险,驱使迹频(一作顿)睽。视听易常主,心魂互相迷。

浪石忽摇动,沙堤信难跻。危峰紫霄外,古木浮云齐。

出阻(一作徂)望汝郡,大贤多招携。疲马恋旧林,羁禽思故栖。

应怜泣楚玉,弃置为尘泥。

可以看出,鲁阳关所在鸦路虽然便捷,但行走艰难。

商贸往来方面,典型例证就是《驼客驼厂铁牛庙分水岭买道路文约碑》。南召县文物管理所收藏有在皇后乡分水岭村所发现的《驼客驼厂铁牛庙分水岭买道路文约碑》,该碑立于清道光二十一年(1841),是反映道光十三年、道光二十年本地业主、驼厂及甘肃、山西、陕西、河南众驼商三次出资购买铁牛庙至分水岭的道路文约,文约中所购买的道路正是“宛洛古道”中的“三鸦路”的一部分。这也说明三鸦路这条曾经车来马往的古驿道已经变成了仅能骆驼来往的茶丝古道(71)苍茫:《古鸦路行记》,《躬耕》2018年第1期,第25-35页。。应该说这条路不是车行道,而是人、驼马等通行的捷径。

(三)文学创作题材

如前所述,鲁阳关是《淮南子》所载“日反三舍”典故及《三国志·魏书》所云“司马芝孝母”之事的发生地。

鲁阳关也是历代诗赋等文学作品创作的素材,相关作品虽不多,但有着较为深远的影响。如《文选》卷二九《杂诗上》所收录张景阳《杂诗十首》之六云(72)萧统编:《文选》,李善注,长沙:岳麓书社,2002年,第67页。:

朝登鲁阳关,狭路峭且深。流涧万

余丈,围木数千寻。

咆虎响穷山,鸣鹤聒空林。凄风为我啸,百籁坐自吟。

感物多思情,在险易常心。朅来戒不虞,挺辔越飞岑。

王阳驱九折,周文走岑崟。

张景阳即张协,字景阳,是西晋太康时期诗坛著名诗人,其诗被列入《诗品》上品(73)陈延杰注:《诗品注》,钟嵘著,北京:人民文学出版社,1980年,第27页。。该诗从对鲁阳关一带险恶形势的勾勒,到从西汉时王阳经九折坂畏险而返,周文王经山避险如避风雨的历史经验生发出“经阻贵勿迟”的处世哲学,景物描写虽然粗放,但画面大气磅礴,诗人的创作是由“感物”而生“思情”,将写实和象征结合起来,而关山险峻,正是世路险恶的隐喻,使景物具有强烈的情感意义和象征色彩,深化了行旅的主题(74)刘昆庸:《文体华净 词采葱茜》,《福建论坛(文史哲版)》,1998年第4期,第59-60页。。

唐人诗中,有诗仙李白创作。《全唐诗》卷二○李白《相和歌辞·豫章行》(75)彭定求等:《全唐诗》,北京:中华书局,1960年,第7432页。:

胡风吹代马(一作燕人攒赤月),北

拥鲁阳关。吴兵照海雪,西讨何时还。

半渡上辽津,黄云惨无颜。老母与子别,呼天野草间。

白马(一作百鸟)绕旌旗,悲鸣相追攀。白杨秋月苦,早落豫章山。

本为休明人,斩虏素不闲。岂惜战斗死,为君扫凶顽。

精感石没羽,岂忘(集作云)惮险艰。楼船若鲸飞,波荡落星湾。

此曲不可奏,三军鬓成斑。

该诗反映作者所见安史之乱对当时社会所造成的深重灾难,为平叛盘踞在鲁阳关等鲁山县一带的安史叛军,连只懂农事耕耘而不习弓矢的新兵也不得不辞别亲人走上战场。晚唐有罗隐作品,其《送汝州李中丞十二韵》(76)彭定求等:《全唐诗》卷六六五,北京:中华书局,1960年,第7432页。:

群盗方为梗,分符奏未宁。黄巾攻

郡邑,白梃掠生灵。

尘土周畿暗,疮痍汝水腥。一凶虽剪灭,数县尚凋零。

理必资宽猛,谋须籍典刑。与能才物论,慎选忽天庭。

官品尊台秩,山河拥福星。虎知应去境,牛在肯全形。

旧政穷人瘼,新衔展武经。关防秋草白,城壁晚峰青。

破胆期来复,迷魂想待醒。鲁山行县后,聊为奠惟馨。

该诗反映唐末农民起义后“关防秋草白,城壁晚峰青”的衰败残破景象,是战乱之后汝州鲁阳关一带萧条瑟缩的真实写照。

《元诗选三集·庚集》收录有匊溜生周砥《拟古十首》之一(77)顾嗣立编:《元诗选三集·庚集》,北京:中华书局,1960年,第553-554页。:

迢迢远别离,相去几万里。月照鲁

阳关,风吹汉江水。

宵梦不可托,路迷复中止。登山还有屐,涉水亦有舟。

我心如悬旌,摇摇独亡休。常恐瑶华落,春风不能留。

岂君弗识察,故此长悠悠。安得白鹦鹉,衔书东海头。

匊溜生是周砥的号。虽然关山阻隔,江河流逝,但万水千山总是情,这是借鲁阳关、汉江水喻别离相思之情。