显然,我们正处于地质史上最大的灭绝灾变中

爱德华·威尔逊

有一座鲜为人知的小山脉——森地内拉,这个名字几乎意味着“静悄悄地流血的生物多样性”。该处的森林在10多年前遭砍伐时,灭绝了许多罕见的物种,原本完整健康的许多生物族群不出数个月就全部消失了。

此后,在全球,只要是静悄悄的灭绝事件,便被称为“森地内拉式灭绝”,这类事件的发生从未间断。

触目惊心的消失

森地内拉事件的消息是不巧为人目击而走漏了风声。目击者是在美国圣路易斯市密苏里植物园工作的詹特瑞与多德森。他们是天生的博物学家,因而揭发了这起重大事件。

森地内拉事件的意外揭露与日渐增加的其他这类地点,显示出物种灭绝的恶化情形远超过田野生物学家先前的认知。许多局部分布的稀有物种,正在我们看不到的地方一种种地消失,从此无人过问,最多只留下一个名字,以及世界偏远角落里的一声微弱的回音。

先来看这样一组记录:

过去2000年间,全球1/5的鸟类,主要因为人类登陆新的岛屿并在上面开展生产活动而消失。因此,如果人类并未侵扰这些鸟,现在应有1.1万种鸟,而非只有9040种。根据国际鸟类保护委员会(International Council for BirdPreservation)最近的研究,现存鸟种的11%(或1029种)是濒危物种。

20世纪40—80年代,美国中部临大西洋各州的燕雀类候鸟族群密度减少了50%,许多物种在局部地区消失了。原因似乎是许多候鸟的主要越冬地点(西印度群岛、墨西哥与中、南美洲)的森林被摧毁。如果不对摧毁森林的行为加以制止,黑眼纹虫森莺的厄运还会落在其他许多北美洲夏季留鸟身上。

全球淡水鱼物种至少有20% 不是灭绝了,便是处在濒危衰减的状态。这种淡水鱼种群的弥留状态已在若干热带国家中出现。最近的调查结果显示,马来半岛低地河川的266种淡水鱼类,结果只找到了122种。棉兰老岛上的棉兰老湖,在进化生物学家眼中,此处的鲤科鱼类适应辐射(指某一类群物种向着各种不同的方向发展,适应各种不同的生活条件的多方向的趋异进化)现象是最有名的。该科鱼类只分布在该湖,过去已知有3属18种特有种,最近的调查只发现了3种,且都是同一属。这一物种的损失问题归咎于过度捕捞和新引进鱼种造成的竞争。

而这些物种的消失,都只是冰山一角。类似的例子还有很多。

人类无法推卸责任

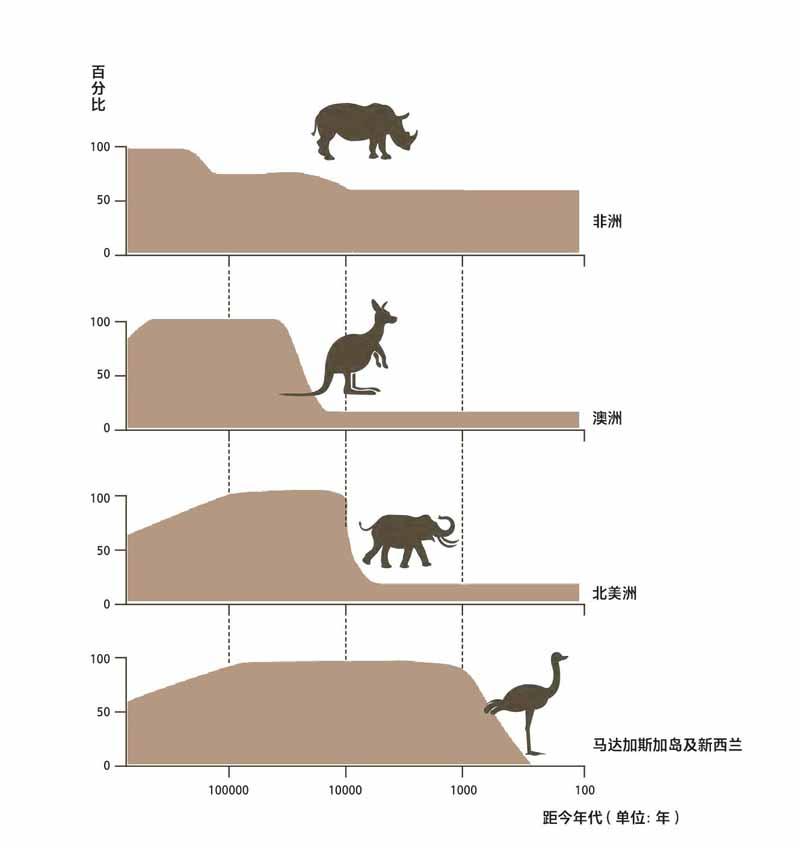

1989年,美国生物地理学家、非小说类作家贾雷德·戴蒙德(代表作《枪炮、病菌与钢铁》一书)模拟提出了一起大型动物群灭绝的起诉案。他说,气候不可能是主犯。

他问道:最后一次冰川退缩期间,气候与植物群的变迁难道只会灭绝北美洲物种,而不会灭绝欧洲与亚洲的物种?这些大陆之所以有些不同,不是气候改变,而是当时美洲初次有了人类迁入的缘故。这些人对付的是一群对人类毫无戒心的大型动物群。戴蒙德追问:澳洲的爬行类动物在史前人类的入侵下能活下去,而同地区较小的哺乳类动物与鸟类却不能,这是为什么呢?最后,澳洲的干旱内陆与雨林,以及邻近新几内亚的湿润山地森林里的那些大型动物,如袋狼与巨袋鼠,大约在同一时间灭绝,又如何解释?

长期以来,人类在这部自然环境史中一直扮演着过度捕杀其他动物的角色,摧毁其他物种的栖息地。在史前时代,最重要的因素是过度捕杀与外来物种的入侵。最近的几个世纪,尤其是这个世代,带来伤害最大的是闪电般加速的捕杀力度和栖息地的严重丧失,其次才是外来物种的入侵。

各项因素彼此强化,形成对其他生物愈收愈紧的毁灭之网。美国、加拿大与墨西哥,在过去不久的历史时期内,已知有1033种完全生活在淡水中的鱼类,其中有27种(或3%)在过去百年间已经灭绝了,而另外有265种(或26%)很可能会灭绝。这些鱼类分别登记在世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,简写为IUCN)出版的红皮书上,被分成各类等级:绝灭、野外灭绝、濒危、近危等。

生物多样性的丧失程度

当人们砍光了菲律宾宿雾岛上的森林时,岛上特有的10种鸟有9种灭绝了,而残存的第10种也步入了灭绝的危机。我们尚不知道如何借着这些小规模的整体灭绝,计量出全球物种的丧失规模,但是至少可以确定的一点是:因为灭绝事件确实发生了,纯粹根据“面积—物种数”关系曲线来计量全球物种的灭绝率,结果一定是偏低的。

让我们想一想,去除最后几百平方千米的自然保护区产生的影响,大部分情况是原有物种的半数以上立即消失。如果这些保护区内的物种是其他栖息地所没有的,正如无数雨林内的动物与植物所处的情况,那么说明生物多样性的丧失将会变得极其严重。

我们可以从世界上许多小栖息地的灭绝事件来推演。试举一个极端的假想例子:如果雨林内栖息的物种都是局部性分布的,如同森地内拉山脉特有植物物种一般,只分布于方圆几千米的范围内。随着森林不断被砍伐,物种丧失的百分比绝不会与森林面积的缩减成比例。以此类推,在未来30年间,不仅地球的森林面积会丧失过半,同时我们也会失去近半数的森林物种。所幸这个假设有点儿过分,许多雨林中栖息的动植物物种有广阔的地理分布范围,因此物种灭绝的速度会低于森林面积缩减的速度。

根据计算,如果地球雨林面积减半,将会有10%~50%的物种丧失。但是别忘了,这一百分比范围只是考虑栖息地面积的影响而已,所以是存在低估的。还有一些其他因素,例如,残存林区中的若干物种,例如斯皮氏鹦鹉、新西兰槲寄生等稀有动物与植物,会因遭到人类滥捕而灭绝;其他若干物种会因为受到外界疾病、外来物种的入侵而消失。随着动物栖息地的不断缩减和人类侵占行为的不斷增加,会再次加剧物种多样性的丧失速度。

现在还没有人知道破坏栖息地的一系列因素会造成怎样的综合影响。然而最低限度的判断是:热带雨林面积减半就会造成10% 的物种灭绝。而考虑加入其他尚未被计量的因素带来的效应,真正的灭绝率在2022年达到20% 可能也毫无困难,之后可能还会上升到50%以上。如果目前我们还不能遏制自己破坏环境的步调,即便把全球所有的栖息地都算在一起,20% 的物种多样性的丧失绝非危言耸听。

生物多样性丧失的速度有多快?

生物多样性丧失的速度有多快?较确定的估计是当雨林遭到砍伐后“最终”将发生的数字。“最终”到底是多少呢?譬如说,当某100平方千米的森林缩减到10平方千米时,若干实时性的灭绝就可能发生。在理想状况下,如果各物种之间的灭绝是独立的,整个事件的过程是以指数关系递减的。

戴蒙德与特伯就采用了指数递减模式来模拟灭绝问题。他们利用1万年前冰川纪结束时,海平面上升切断了小陆地与南美洲、新几内亚与印度尼西亚大岛屿的连接这一事件为原型。

当海平面上升、海水阻隔这些小陆地时,它们便成为陆桥群岛,例如多巴哥岛、玛格丽塔岛、科伊巴岛与特立尼达岛等,原来都是南美洲与中美洲大陆的一部分,共同拥有该大陆丰富的鸟类动物群。另一个类似的情况是,印度尼西亚的亚彭岛、阿鲁群岛与米苏尔岛,在尚未成为外海近岸的岛屿之前,它们是连着新几内亚的,并且有共同的动物群。

戴蒙德与特伯研究鸟类,因为鸟类明显易辨,适于用在研究灭绝率上。两位研究者的结论相同:陆桥淹没之后,陆桥岛屿的面积越小,其上的物种丧失速度就越快。灭绝现象相当规律地采用指数递减模式。特伯把这一分析模型应用到美洲热带地区的巴洛科罗拉多岛上,那里是因为开凿巴拿马运河形成加通湖所产生的。这个例子发生的时代不再是1万年前,而是进行研究前50年。而这短短50年,就已知灭绝的鸟类有13种,相当于原初所有108个繁殖鸟物种的12%。

全球雨林逐年丧失的生物多样性的绝对值,是无法测定的,即使是鸟类这种我们所知较多的生物群,也是一样。尽管如此,还是得依据现今所知的灭绝幅度,做最合理的保守估计,只谈因森林面积缩减而发生的物种灭绝。在不包括过度捕杀或外来生物入侵的情况下,假设在雨林内的物种数为1000万(偏低),同时进一步假设其中的物种大多有广大的地理分布。即使采用了这些宽松的参数,选择这种有偏差的方式,得出最乐观的结论,每年注定要灭绝的物种数仍有2.7万种,也就是每天灭绝74种,每小时灭绝3种。

如果去除人类干扰因素,根据若干群类的化石記录可知,过去的物种可以存活约100万年,那么正常的背景灭绝率大约是:每100万个生物物种每年约灭绝1种。人类仅缩减雨林面积一项,就将生物灭绝率提高了成千上万倍。

显然,我们正处于地质历史上最大的灭绝灾变之中。地球上的物种,每一个都是千百万年进化的杰作。地球生命既坚强又脆弱,历经5次大灭绝,从绝境中新生、繁衍、变异,才成就了自然界的丰富瑰丽。如今,它们却在人类的手中迅速凋零。国际权威生物学家、哈佛大学比较动物学博物馆昆虫馆荣誉馆长威尔逊提醒我们:生物的多样性是维系世界之钥,更是驱动着生物进化的活力。人类应当回归为自然的一分子,珍视生命多样性这个宝藏。